全面质量管理在县域医共体中的应用探索:以庐江县人民医院医疗集团为例

2021-12-27汪晓露

——汪晓露 陈 任

1 安徽医科大学卫生管理学院 安徽 合肥 230000 2 安徽省庐江县人民医院 安徽 合肥 231500

医疗质量管理是医院管理最核心的内容,加强医疗质量管理是提升医院核心竞争力,提高患者满意度的有效手段[1]。然而,县域医共体建设面临着群众满意度不高、学科建设缓慢、人才培养不够、服务能力有待提升等问题[2],因此,需要引进一套科学的管理模式加强县域医共体医疗质量建设。全面质量管理(Total Quality Management,TQM)是改善医疗质量的重要方法之一,实施TQM能够全面提高医院的科学管理水平,实现医院质量管理规范化、制度化、科学化,推进医院可持续发展[3]。本研究以庐江县人民医院为例,探索TQM在县域医共体中的应用。

庐江县人民医院创建于1949年,现已发展成为一所集医疗、急救、预防、保健、康复、教研为一体的三级综合医院。2019年成立医疗集团,下设10个分院149所村卫生室。近年来,医院引入全面质量管理等科学管理理念,致力于提升基层医疗服务能力和管理水平,造福广大患者。

1 改革前存在的问题

1.1 缺乏系统有效的医疗质量管理体系

基层医院受人、财、物和医院领导认知水平的限制,缺乏质量管理部门或质量管理职能虚化,且质量管理以年终考核为主,缺少长期和制度化的质量管理机制,起不到真正的管理和评价作用,激励作用不明显,考核结果难以落实[4],不利于医疗质量的持续改进。

1.2 医疗服务能力不强

基层医疗服务水平和能力有限,适宜技术推广应用不够且双向转诊不畅通,药品种类配置不全,难以满足基层医疗卫生需求[5-6]。

1.3 医疗质量与安全意识薄弱

基层医疗机构在发展建设中仅注重硬件建设,对服务水平等软件并不是很重视[7];且基层医疗机构医生群体职业承诺普遍不高,职业心态不稳,对医疗质量认识不足,医务人员法制意识淡薄[8-9]。

2 实施措施

2.1 建立全面的医疗质量管理体系共同体,统一质量管理标准

该院自2017年1月成立医疗质量与安全管理委员会以来,不断完善组织机构,构建了以患者为中心的院科两级组织、三个层次(决策层、管理层、执行层)、四级质控(一、二、三、四级质控)、五级网络(医务人员-科室质控小组-各专业质量督查组-各专业质量与安全管理委员会-医院医疗质量与安全管理委员会)、六方位(医院任务、医院服务、医疗技术、护理管理、医院管理、医疗质量安全管理)的医疗质量管理体系,树立持续改进理念。成立医共体以来,院部决定将该管理体系在集团内延续,分院共享医疗质量管理理念和方法。一是分院作为一个科室纳入医疗质量管理体系中,各分院成立以单位负责人为第一责任人的医疗质量管理小组,设质控员1名,参与集团院科两级医疗质量控制工作,责任到人,通过四级质控,实现全员参与;二是借助信息化,对各分院医保质量、病案质量、核心制度执行情况等,从单纯的事后控制转移到事前控制和事中控制,实现全程质量管理;三是涵盖医疗、护理、医技、医疗技术、医疗服务、院感、临床用药、输血、病案、临床路径质量等22个专业质量督查组,工作范围覆盖至各分院,根据《等级医院评审标准》、各专业诊疗指南等内容,结合医院医疗质量与安全管理委员会工作重点,每月对分院进行全方位的质量督查,发现运行中存在的问题并及时提出改进措施,持续改进,实现全面质量管理;四是统一质量标准,实现管理一体化。集团医疗质量管理与安全委员会结合国家、省、市相关专业技术标准及医院工作实际,统一各专业技术规范、操作标准、考核要求,并依托县级质控中心,不断优化集团分院标准体系。

2.2 通过人才共享、信息共享,实现医疗质量的同质化

2.2.1 加强集团内人才共享,实现医生诊疗技术的同质化 一是由县级卫健委牵头,选派年轻优秀骨干长期下沉,定点帮扶,帮助分院开展新项目、新技术。为保证帮扶效果,定期对其工作质量进行考核,考核结果与绩效及晋升晋级挂钩。二是牵头医院选出各专业副高级及以上职称专家,突出专家擅长领域,通过挂职分院执行院长,全力提高医疗质量。三是集团内成立名医办公室,定期坐诊分院,实现专家资源共享。通过临床诊疗示范、教学查房、病案讨论等形式帮助分院提升诊疗技术。四是以庐江县人民医院为主体,向下与乡镇卫生院构建紧密型医共体,向上积极与安徽、南京、上海等多地知名三甲医院联系,加强业务合作。如内镜科积极与上海市第六人民医院合作,致力于发展内镜下微创治疗技术;病理科积极与安徽医科大学第一附属医院开展病理技术合作,开设了病理远程会诊中心,开展术中病理、分子病理、特殊染色检查等新项目、新技术。

2.2.2 加强信息化建设,实现临床诊疗规范统一 集团内成立临床检验、心电及病理中心,实现检查、检验及影像数据材料共享;建立消毒供应中心,医共体内所有消毒物品、药品均由牵头医院负责,达到消毒物品质量标准一致;成立医共体中心药房,集团内统一医保用药目录,统一采购、配送及款项支付;加强对镇卫生院及村卫生室的药物管理、合理用药督查,提升了药物管理水平。

2.2.3 坚持“自身培训、引进来,走出去”的培训方式,实现医疗卫生人才的可持续性发展 第一,各科室(分院)依据自身专业特点,制定科内年度学习、培训计划并交集团医务部备案,由医务部定期现场督查实施情况,加强自我培训。同时,充分利用集团总部培训资源,借助省全科医师规范化培训基地平台,加强师资力量建设,定期接收分院培训生,积极开展培训工作,为基层培养卫生服务人才。第二,集团内根据不同知识点组建培训小组,定期邀请专家对各分院相关人员进行培训;上级医院前来集团培训时,要求分院相关人员参训,实现培训内容共享,拓宽基层培训范围。第三,有序选派科内业务骨干去上级医院进修,提高分院医疗技术水平,加强分院人才队伍建设。

2.3 通过教育、制度、监督三重长效机制,强化医务人员医疗质量、安全、服务与责任意识

2.3.1 强化医院文化教育 通过对集团内所有新进人员进行岗前培训,加强医疗质量与安全教育,并将之作为岗前考核重要项目,考核结果作为定科的影响因素;不定期对党员干部、中青年干部、重点部门的业务骨干进行思想警示教育、医德医风教育,邀请相关人员进行现身说法,提高医务人员法制意识;职能部门联合党组织、团组织,定期组织职工志愿活动,弘扬院训精神,加强医院文化教育,提高医护人员的归属感。

2.3.2 完善相应制度 第一,完善不良事件上报系统,建立非惩罚性上报制度,促使医务人员积极上报。同时,职能部门定期对不良事件进行汇总,分析成因,并提出改进意见,进行保密性警示,避免类似事件的再发生。第二,集团内建立医德医风档案,规范医疗行为并完善《医德教育和医德考核制度》《医德医风教育制度》,建立医德考核与评价制度,使各级考核有制度可依。

2.3.3 自觉接受院内外的监督 院内层面,将医德医风、医德教育等内容纳入医疗质量管理中,定期考核,并将考核结果与个人绩效、评优评先直接挂钩;纪委工作人员定期对病区在院患者就诊体验进行匿名调查。医护人员是患者安全的核心,而患者是医疗行为的主体,在不断提高医护人员安全与质量意识的同时,还应向患者普及医疗安全知识,增强其监督能力。集团一是要求各科室建立“医患沟通网络群”,定期分享医学常识;二是各病区设有病员意见反馈表,由专人负责解释处理,主动接受患者监督;三是加强对出院后患者的随访,主动提供疾病相关知识,多倾听,多整改。

2.4 创新信息反馈渠道,实现医疗质量持续改进

医疗质量与安全管理委员会制定年度医疗质控重点,交由四级质控层层执行。22个专业质量督查组,以月为单位对集团总部及各分院医疗机构的基础质量、环节质量、终末质量进行全面督查和评价,汇总和分析存在问题,提出改进措施并形成督查报告,汇编成院内刊物《质控通讯》,并及时下发至各分院。分院质控员整理本院存在的问题,并将整改落实情况记录在《分院科室医疗质量与安全管理手册》中,集团质控部门定期复核、督查,并将质控中难点问题提交每季度一次的医疗质量与安全管理委员会讨论,争取院部支持并进入下一年度督查重点,循环往复,形成督查—整改—再督查的闭环持续改进模式。

3 实践成果

医疗集团实施全面质量管理以来,既保障了牵头医院的高效运行,又提升了基层医疗机构服务能力和管理水平,缩短了集团内医疗技术水平差异,有利于逐步实现医疗质量同质化。

3.1 基本形成有序的就医格局

2019年,集团住院患者在县域内就诊率为79.57%,县域外就诊率为20.43%,其中县级医院住院患者占63.53%,镇卫生院和其他医疗机构占16.04%,基本实现了大病不出县,小病在基层的就医格局。

3.2 医疗卫生服务能力持续提升

3.2.1 牵头医院医疗服务能力、运行效率呈现上升趋势,充分发挥了牵头医院的龙头作用 (1)自实施全面质量管理以来,各类专业技术人员逐步增加,医院的业务量、门诊服务人次、住院服务人次、手术总服务台次、收支结余实现了“四增长一下降”,出院患者三四级手术比例达到57.61%,较上年提高了4.12个百分点。(2)2019年11月被正式授予“卒中防治中心”,同年12月通过国家胸痛中心认证,被授予“中国基层胸痛中心”。两大中心的建立为危重患者提供了高效、便捷的救治服务,提高了集团危重患者救治能力。(3)学科建设得到长足发展。集团现有7个市级重点特色专科、4个院级重点特色专科,造就重点学科带头人11人、庐江名医13人,并于2019年成立名医工作室,定期坐诊分院,充分发挥学术传承、培养人才的积极作用。

3.2.2 分院卫生服务能力持续攀升,医疗卫生资源得到有效利用 (1)集团分院门急诊就诊人次、出院人次及住院手术数量较上年同期相比分别增长了14.42%、14.72%及9.64%。(2)通过定点、定期帮扶,使成员单位的综合和专科能力得到提高。以同大分院为例,定点安排胃肠外科专家担任兼职院长,定期给予院感、药学、护理等专业技术指导,该院于2019年顺利通过二级医院评审,门诊量达到65 149人次,住院1 221人次,同比去年分别增长1.08%和7.39% 。(3)医疗集团现有全科医生86人,提供家庭医生签约服务41 751人。(4)一年来帮助分院开展42项新项目、新技术,着力提升了基层卫生服务能力。2019年牵头医院床位使用率同比降低了5.9个百分点,10家分院床位使用率为42.97%,同比提高了4.09个百分点。

3.3 患者满意度提高

医疗安全(不良)事件上报例数持续攀升,医务人员安全意识不断提高,上报例数由2017年866 例增加至 2019年的1 071例, 同比提高了 23.67%,见表1。2019年医疗纠纷发生例数22例,比2017年36例下降了38.8%。

表1 实施前后医疗安全(不良)事件上报例数(例)

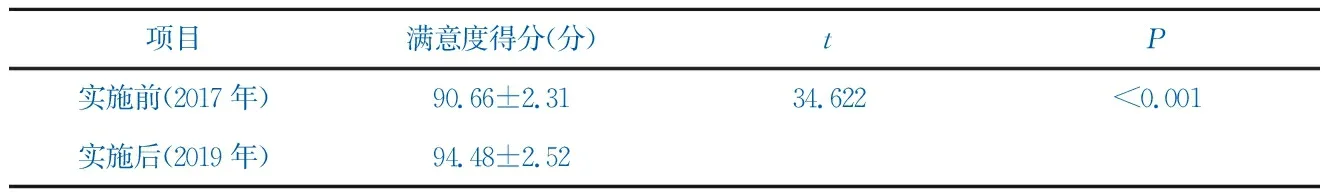

每月随机抽取集团内外系统各40例出院患者,采用医院职能部门自行设计的问卷(内容包含服务态度、技术质量、医患沟通、医疗措施、行业作风、治疗效果、健康教育等)进行综合满意度调查,对比改革前(2017年)和改革后(2019年)患者满意度。结果显示,实施全面医疗质量管理后患者满意度得分为(94.48±2.52)分,高于实施前(90.66±2.31)分,且t值为34.622,P<0.05,两组数据差异有统计学意义,见表2。

表2 实施前后患者满意度评分对比(分)

4 讨论和思考

建立集团内全面的医疗质量管理体系,将牵头医院的全面质量管理理念向下延伸,统一医疗质量控制标准,加强医疗质量扁平化、同质化管理,为医共体实施医疗质量持续改进提供了体系保证。通过人才互通、资源共享、信息互联等措施,该医共体内基本形成了有序的就医格局,既保障了牵头医院的有效运行,又提升了基层医疗机构服务能力和管理水平。然而,当前实施全面医疗质量管理过程中还存在着诸多问题,亟需在实践中逐步完善。

医疗质量控制中心是促进专业内医疗服务标准化、规范化、同质化的重要组织,在推动本专业质控工作开展,医疗质量持续改进等方面发挥着重要作用[10]。然而,该医疗集团在实施全面医疗质量管理过程中未能充分发挥县级质控中心的管理作用,究其原因,“集团医疗质量管理”与“县级质控中心”工作分别属于两独立部门负责,部门间职责不清且缺少横向联系,未能有效整合集团内医疗管理资源。可见,在医共体内实施全面质量管理要强调领导作用,一要高度重视医疗质量管理工作,从组织层面建立健全以院长为第一实际责任人的医院医疗质量与安全管理委员会,在院级层面搭建医疗质量管理平台,建立团队式的工作机制,强化职能部门间的横向联系。二要树立“大质控”理念,厘清质控科与医务部职能分工,成立质控部,全面负责集团医疗质量控制工作(含质控中心),着力提高管理质量和管理效率。

县域医共体让县乡医疗机构从单打独斗的“两家人”变成“一家人”,面对县乡医疗机构卫生资源分配不均、医疗水平差距大的事实,实现优质资源有效下沉是实现医疗质量同质化的关键环节。然而,在实际运行中,优质资源下沉并没有形成常态化机制,缺乏系统性的考核机制,亟需建立与之相适应的绩效机制和奖惩机制。一是以科室为单位定点帮扶,并要求高级职称晋升有相关帮扶经历;二是对下沉帮扶人员从日常工作纪律到工作开展、培训教学效果等进行全方位的监管;三是制定考核评分细则,就业务开展、医疗安全、患者投诉、岗位履职等进行考核,考核结果与绩效挂钩。