1例非机械通气患者人工气道痰液堵塞致窒息事件根本原因分析

2021-12-27刘彦君王宁丽余新华上官红梅师卓维

——刘彦君 王宁丽 余新华 王 静 上官红梅 师卓维

陕西省第四人民医院 陕西 西安 710043

建立人工气道是挽救急危重症患者生命常用的医疗措施之一。如果管理措施落实不到位,可能引发并发症,进而影响救治成功率[1-3]。非机械通气易使气道干燥,致痰液粘稠、结痂、堵塞气道[4]。据文献报道,人工气道痰痂发生率为16.13%~41.94%,部分堵塞率为9.68%~32.26%[5],完全堵塞率为4%[6]。

有效的气道湿化和气道吸引是保证人工气道通畅的前提。在气道湿化方面,美国AARC临床实践指南建议对人工气道加温加湿[7]。但在气道吸引方面,ICU专科护士符合指南中吸痰操作要求的仅9.2%[8]。对人工气道进行加温加湿处置,并且按照指南要求进行规范吸痰操作可减少痰液堵塞,保证气道通畅[9]。

某院2020年12月24日发生1起患者因痰液多且粘稠、气道湿化差导致气道堵塞并窒息事件。根据不良事件管理制度,该事件被定性为警讯事件。该院成立调查小组,利用根本原因分析(Root Cause Analysis,RCA)方法对事件进行追溯,查找原因,制定改进措施并及时整改。

1 案例回顾

患者男,59 岁,因车祸致全身多处损伤并伴咳嗽咳痰半月,于2020年12月17日收治入院。经过系列治疗,患者肺部感染逐渐得到控制,痰液较前明显减少。12月24日11:20患者出现烦躁,P 110次/分,BP 135/68 mmHg,因血氧探头脱落,未监测到血氧饱和度数值。当班护士立即给予机械吸痰,吸痰时发觉吸痰管插入困难,套管外露处可见痰痂,立即用棉签清理,再次插入约4 cm处有阻力,痰液粘稠,不易吸出,立即报告主管医生,请ICU及耳鼻喉科急会诊更换套管。11:42,P 35次/分,血压、指脉氧监测不到,患者意识模糊,大汗淋漓,口唇紫绀,双侧瞳孔对光反射消失。立即组织抢救。后因治疗无起色,经与家属协商,于2021年2月4日自动离院。

2 原因分析

2.1 事件还原

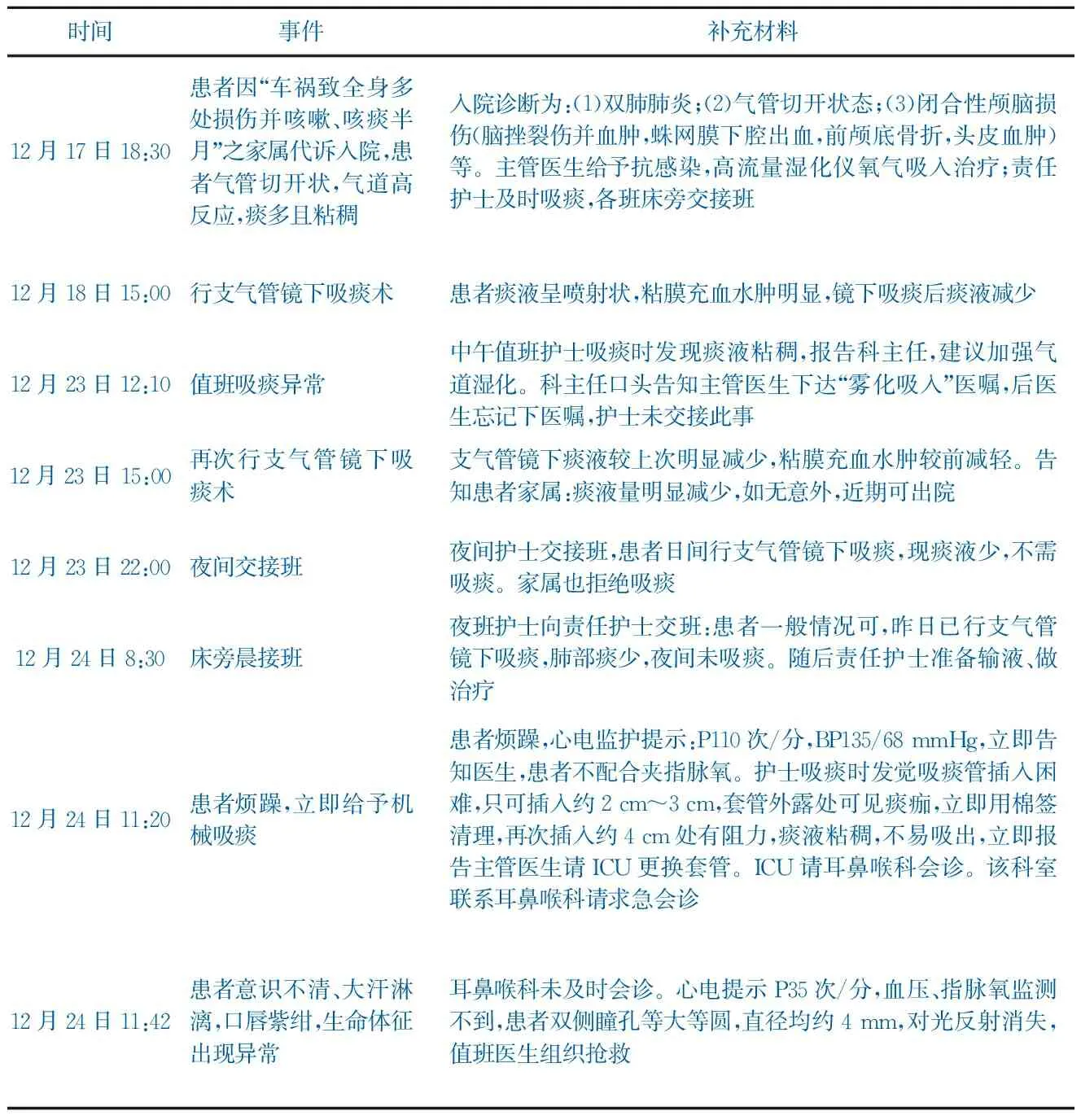

由医务科、护理部、呼吸科、ICU等部门相关人员组成RCA团队,对事件过程进行回顾,见表1。

表1 事件发生时间序列表

2.2 近端原因分析(图1)

图1 痰液堵塞致窒息原因分析

2.3 根本原因

应用“5why”法进行原因追溯以及差异性分析,确定根本原因如下:(1)呼吸危重症监护室医护人员编制不足,各项管理制度不健全。(2)医护团队配合度不够,沟通不畅。(3)交接班制度、护士长查房制度、三级医师查房制度等未有效落实。(4)人工气道管理无相关应急预案。(5)无监护病房人员资质管理规定及人工气道质量管理等制度。

3 改进措施

3.1 完善呼吸危重症监护室人力配备及管理制度

第一,在科室护理人员编制未增加情况下,由护理部紧急安排5名机动护士支援,护士长依据实际合理排班。第二,按监护室床护比,安排1名主治及以上职称医生和7名N2及以上能级护士组成监护室医护团队,初步形成医护共管危重症患者模式。第三,按照国家床护比标准以及医院人力资源管理规定,增加监护室护士编制。第四,修订完善呼吸危重症病房管理制度、工作制度、工作流程,包括《交接班制度》《危重症患者抢救制度》等9项管理制度,《SBAR交班工作流程》等5项工作流程,《责任护士工作职责》等4项工作职责。

3.2 加强医护患之间沟通与协调配合

第一,强化医护人员沟通意识,组织人际沟通技巧学习与培训,建立并完善与有效沟通相关的制度和流程。当沟通不畅时,当班医护人员应及时告知疾病风险,必要时由科主任/护士长进行沟通,以取得患者/家属同意和配合。第二,规范执行监护室急危重症患者交接班制度,制作SBAR交接班模板。第三,监护室责任护士参加医生查房,汇报患者护理问题,参与医疗决策。

3.3 加大医疗核心制度执行情况监管力度

第一,医务科及护理部定期或不定期检查核心制度落实情况,并将检查结果纳入绩效考核。第二,科室层面严格执行交接班制度、三级医师查房制度、护士长查房制度等,对落实不到位科室的负责人予以处罚,如扣除当月管理津贴。第三,护理部制定并实施急危重症患者病情上报、巡查制度。

3.4 规范人工气道管理,加强专科培训

3.4.1 人工气道同质化管理 第一,成立气道管理小组,制定人工气道管理、培训制度和流程。第二,将“人工气道患者”列为护士长上报项目。除重症医学科外,其他科室在收治该类患者24 h内,由护士长通过电话及二维码同时上报科护士长,由科护士长通知气道管理小组成员共同查房,提出指导意见,科护士长负责跟踪该患者后续护理质量。第三,制定人工气道痰液分级管理标准。第四,制定并完善人工气道管理应急预案,并制定《患者突发气管套管堵塞应急演练脚本》,每月组织1次人工气道应急演练。第五,将呼吸治疗师纳入气道管理小组,制定呼吸治疗师管理制度。

3.4.2 医疗及护理专科知识及技能培训 第一,院级培训管理组重新修订分层培训计划,并依据培训效果评价和临床工作变化及时整改。第二,对于科室首例或少见病例,护士长要带领团队及时组织相关学习,上报备案。第三,建立重症监护室同质化管理制度,安排ICU高年资护士到呼吸科监护室轮转3个月,与呼吸科共同制定相关管理制度、流程和疾病护理规范,并进行“传、帮、带”。同时,由呼吸科选派人员到ICU学习,掌握急危重症患者管理知识和技能。安排急诊科抢救室、心血管监护病房、呼吸内科监护病房、重症医学科等护理人员轮岗培训。第四,护理部派出两名护士参加呼吸治疗师资质培训。

3.5 制定监护病房医务人员资质管理制度

成立人工气道质量管理评价小组,定期对人工气道患者进行质量控制。首先,医务科对监护病房医务人员进行摸底,对未经过专业培训,或重症医学技能不合格者取消独立值班资格。其次,建立“呼吸治疗师-医生-护士-患者”四位一体质量管理模式,成立评价小组,每周设1名呼吸治疗师值班,对人工气道患者管理质量进行现场评价,评价结果纳入医疗质量考核。

4 效果

急危重症患者病情上报及管理制度执行良好。2021年第1季度接到科室上报9例,开展护理会诊9次,其中指导人工气道护理6次,分布于呼吸内科(4例)、神经内科(1例)、神经外科(1例)。经气道管理小组综合评价:呼吸内科人工气道管理质量明显改进,各项护理措施落实率达100%。类似不良事件未再次发生。

5 讨论

RCA是一种归根溯源的科学分析方法,它重在寻找事件发生的系统及流程原因,而不苛责犯错个体[10]。本研究案例的发生,是由于日常护理中基础和常规环节出现纰漏,未能及时发现并弥补。案例启示如下:

第一,医院管理者要有强烈的安全意识,明确科室医疗救护水平,加强对重点部门、人员、环节的巡察和监管。本研究案例中,呼吸与危重症医学科规范化建设项目创建后,短时间内急危重症患者较多,而医护团队人力有限,科主任、护士长等管理人员未客观评估部门收治能力,风险把控不严。

第二,以医疗核心制度为抓手,落实管理举措,可保证医疗质量安全[11-13]。本研究案例中由于缺失常态化监督机制,使医疗核心制度未有效落实。

第三,规范执行交接班制度在急危重症患者管理中具有重要意义[14]。在交接班过程中,因沟通不畅、信息传输缺失或遗漏易引发护理差错[15]。ISBAR模式交接班,能够确保医护、护护间沟通有效性,提高医疗服务质量和护理安全[16]。

第四,医护间有效沟通有助于提高医护团队协调能力,提高工作质量。护患间有效沟通有助于提高患者依从性。本研究案例中,医护患之间存在明显沟通不畅。建议:医生、护士、患者建立“三位一体”工作模式,护士积极参与医生诊疗全过程,如查房、案例讨论,及时了解患者病情变化并调整护理计划,同时开展个性化健康指导,提高患者及家属认可度。

第五,对医务人员进行继续教育和执业监管。在本案例中,人工气道管理质量缺乏监管,呼吸危重症监护室为新组建部门,医务人员资质不符合监护室岗位技能要求,医护团队缺乏预警意识,且处置不当,导致抢救时机延误。因此,建议:成立监管部门,及时拟定或调整培训计划和监管内容,以避免此类不良事件再发生。