思维可视化工具与高校思政课深度融合策略研究

2021-12-20张春梅

张春梅

(滨州学院 马克思主义学院,山东 滨州 256600)

“可视化”一词来源于“visual”,意思是“视觉、形象、直观的”,一般来讲,将抽象事物、关系、规律、思维变成可观察的图形图像的手法就是可视化[1]。在教学领域,将可视化技术和学习者的思维能力培养相结合,即形成了当前的热门话题——思维可视化(Thinking Visualization),这一技术可以有效实现隐性知识显性化、无序知识有序化、规律知识脉络化、内在联系模型化,应用于高校思政课中,可以有效提升思政课教学效果,激发学习者的学习兴趣,提高课堂思维含量[2]。

新冠肺炎疫情期间,很多高校构建了线上线下“双线并行”的课程机制,以响应教育部 “停课不停学”的号召,网课、直播课等远程教学方式百花齐放,各种教学技术和方法也被引入课堂,创造了新的精彩。但在远程教学情况下,学习者的学习状态呈现出新的特征,应引起教育者尤其是高校思政课教师的关注。比如有较强自主性的学习者,学习呈现多向性、非限时性,同时虚拟空间中师生之间的情感交流呈现半阻断状态,这些特点对于概括性强、灌输性和抽象性特点突出、注重师生情感交流的思政课教学是非常不利的。如何将网络另一端的学习者吸引到思政课堂,使其体会到在思政课中的存在感,就需借助技术手段将抽象复杂的概念或逻辑以清晰简明的方式呈现出来,思维可视化技术恰好迎合了这一需求,也为高校思政课改革提供了新的着眼点和更加多元的实践路径。

一、思维可视化工具的应用现状分析

当前已有许多思政课教师开始对课堂教学进行自发的可视化改革,但此类尝试处于碎片化、简单化阶段。思维可视化工具在应用中具有以下三个特征:首先,思维可视化工具应为学习者掌握,学习者根据学习目标和已有知识,利用思维可视化工具实现知识的以旧带新,达成思维可视化工具的“诱出”功能,引导学习者实现深层次自主思考。其次,思维可视化工具的使用应引导学习者主动参与,其着力点在于对学习者的思维能力进行拓展锻炼,摆脱机械记忆的桎梏,提升探索和解决问题的能力。再次,思维可视化工具的应用强调创造性,其应用价值在于通过理解性记忆构建学习内容的结构化思考模式,达成更高层面的发散性联想,在这一过程中学习者的逻辑思考能力、辩证思考能力、批判性思维、追问意识等都得到锻炼和加强,从而有效激发学习者的想象力和创造性。由以上特征可见,思维可视化工具的应用比较注重学习者的深度参与和创新性培育。

就目前情况而言,思维可视化工具的应用并非由学习者控制,而更多由教师控制,同时学习者参与较少,处于被动状态,思维可视化工具更多成为课堂内容的展示工具,而非用于创造性内容的生成,从而使其思维训练的关键性功能被忽视,更加无法实现其培养学习者创新能力的目标。

二、思维可视化工具与高校思政课深度融合的意义

当高校思政课遇上思维可视化工具,二者的碰撞会给高校思政课带来奇妙的教学效果。

1.孕育挑战性,激发好奇心,创造成就动机

一般而言,思政课堂的德育功能是高于其智育功能的。因此,高校思政课对学习者思想品德和意识形态的培养高于对学习者学科逻辑和智力潜能的培养,虽然这是服从和服务于课程的功能安排,但同时也导致思政课堂的思维含量较低,缺乏挑战性和趣味性,无法创造具有优胜标准的情境,从而影响到学习者成就动机的形成。将思维可视化工具引入高校思政课堂,并善加利用,可以有效克服以上问题。比如教师提出问题,引导学生自主探索,然后要求学生将结果以可视化作品(图表或视频)的形式呈现,进行自我展示、汇报和评价,或者教师择优展示、评价,这样既实现了课程思维的可视化,也增加了课堂的高阶性和挑战性,比较容易激发学生的好奇心和探索精神。

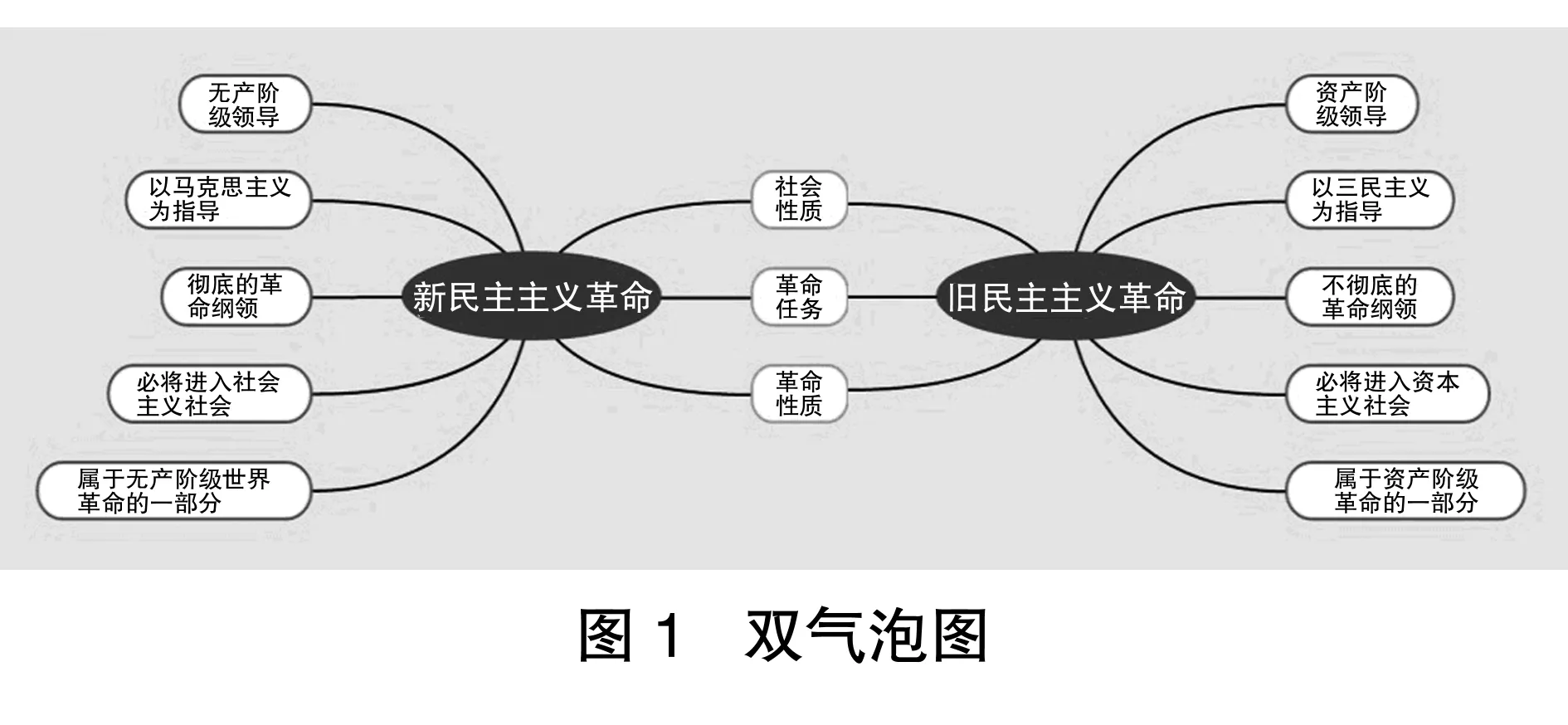

思维可视化工具不仅重视知识的可视化呈现,更注重思维的可视化构建和思维能力的培养与训练,破除低效的、枯燥的机械重复,代之以主动的、深入的、系统的知识体系构建和思维规律掌握,如图1中,运用双气泡图进行新旧民主主义革命对比,可以更清晰地掌握新旧民主主义革命的异同,实现对学习者发散思维、聚合思维和批判思维的训练,进而使课堂内容充满乐趣和挑战。

2.提升学习力,促进知识拓展,实现迁移学习

如果学习者获得的知识是零散、肤浅和僵化的,应归因于学习者的思维能力未得到较好的训练,因此知识建构能力较差,既不能对知识体系进行系统梳理,也难以实现深化拓展。尤其思政课强调以德为本,就必须对抽象的道德概念,如平等、公正、法治、友善、诚信等进行深刻的理解和体悟,才能融入人格体系之中,进而形成特定的行为模式和性格特征。

思维可视化技术可以通过图表、视频、课程平台、交互式活动等,将抽象的概念和理论变得生动形象,实现内容形象化、逻辑直观化、学习动态化、思维活跃化,改变思政课生硬说教的课程形象,并且形成思维发展的引导框架和概念网络,构建起新旧知识之间,专业知识和通识知识之间,知识、思维与技能之间的桥梁,在课堂上实现思维激活、思维引导和思维共振,并使学习者获得从已有知识向新知识之间的正向迁移能力,获得理解新情境、解决新问题的能力,从而帮助学习者尝试实现“思维裂变”。

3.激发想象力,生成社会体悟,促进心灵成长

高校思政课内容十分广泛,涉及哲学、历史、政治、国际关系、社会心理、法律常识等,而且课堂内容不断与时俱进,因此思政课教师应帮助学习者深入了解当前社会结构和社会情境,在个人思想和社会真实之间搭建起有效的思想桥梁,据此思政课应有自己的“学科想象力”,用理论知识解读社会热点,用学科想象培育创新思维。

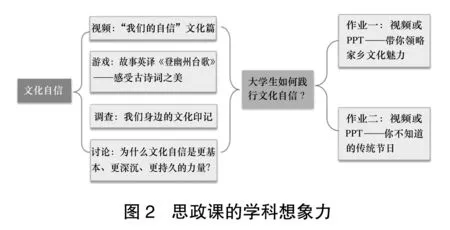

基于其丰富的课堂内容,思政课教师必须重视参照性反思,即非以亲身经验,而是在他人经验基础上形成的间接反思。因此,思政课教师必须善于构建体验式情境,激发学习者的代入感。如图2,在文化自信的课堂教学中,借助思维可视化技术,通过视频、图片、图形、活动,运用“声”“形”“意”“情”“思”有效实现师生互动,打造具有参与感、发散力和想象力的课堂,帮助学习者树立高度的文化自觉和文化自信,使其信念坚定,方能行远。

4.培养创新力,注重生成性内容,拓展思政课教学功能

思政课承担着对大学生进行思想政治教育的功能,其中对创新精神的培育是思想政治教育的重要内容之一。无论是“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”,还是“思想道德修养与法律基础”“马克思主义基本原理概论”“中国近代史纲要”等思政课程都是在不断发展中持续创新,在创新中不断突破,这些课程都充满了创新精神,浸透着创新意识。

思维可视化工具兼具极强的创新性特征,将概念、理论与直观的情境相结合,同时还可以根据预设性教学设计,激发学习者的自主探究精神。如教师设置发散性作业,要求学习者运用可视化工具进行创作,形成生成性的教学内容,通过小组讨论和集体共享,分享学习者的奇思妙想。在这一过程中预设性内容与生成性内容的动态互补可以在保证课堂效率的同时,兼顾学习者创新力的培养,使得思政课成为大学生创新力培养的重要平台,从而深入拓展思政课教学功能。

三、思维可视化工具在高校思政课中的应用原则

思维可视化工具的应用可以帮助高校思政课摆脱刻板印象,使教学目标更清晰,学习方法更开放,课堂思维更活跃,教学效果更精彩,因此思政课教师应精准把握思维可视化工具的应用原则。

1.主动参与,注重实践

思维可视化工具的有效性在于激发学习者的学习兴趣,帮助学习者有效梳理知识体系,同时实现思维的锻炼和拓展,因此思维可视化工具应以学习者为中心,帮助学习者主动参与到思维活动中去。同时,思维可视化工具注重实践性,可视化工具的掌握并非是轻松自如的,它需要学习者更加努力思考才能借助工具实现平常难以完成的认知过程,因此思政课教师应在教学中引导学习者主动掌握可视化工具的运用方法,并通过任务的形式激励学习者积极实践。

2.高阶导向,拓展思维

从思维可视化工具的功能来看,其作用不仅仅是将政治中抽象的概念具象化,更在于可以实现注意力聚焦,减少无关认知的负荷,将学习者的注意力凝聚到概念之间的逻辑关系或规律性认知的发掘上,从而将传统的思政课堂转变为具备高阶思维导向的思政课堂。思维可视化工具与高校思政课的深度融合可以减少学习者对抽象概念的记忆压力,帮助学习者建构起丰富的思维策略,比如创新思维、逆向思维、批判思维等,在高阶思维中实现深度学习。

3.问题导向,灵活创新

学习者的思维过程是不可见的,而思维可视化工具就是将学习者的思维过程呈现出来的有效工具。学习者思维过程的激发要靠问题的引导,只有当问题充满挑战性,仅靠感性经验无法回答,必须要调动理性思维时,学习者才能在已有知识的基础上进行知识点的建构和发散,因此思政课教师不仅要始终密切把握社会发展的最新实践,还需具备问题探索意识,善于发掘问题,善于启发学生思考。

同时由于思维可视化工具的多样性,对于同一问题的回答往往没有统一的模板,思政课教师需打破答案单一性思维,鼓励学生拓宽视野,进行开放性探索,允许学生作品具有多样性和灵活性,以培养学习者大胆想象、独立思考、敢于质疑、善于创新的能力,激励其积极主动地为同一问题寻求不同的解决方案。

4.因材施教,分层实施

思维可视化工具在实际运用过程中必须考虑到学习者思维起点的差异性,比如学习者政治敏锐性的差异,受到的思维训练的差异,对思维可视化工具兴趣的差异等,同时学习者的学习能力也并非是同步的。因此,在高校思政课中运用思维可视化工具,应考虑实行分层教学,如果一刀切地强调高阶思维,对于思维能力较弱的学生会造成较大压力,挫伤其学习的积极性。

当然,鉴于高校思政课教学现状,可以实行隐形分层教学,分层而不分班,可通过学习任务分层、教学活动分层、教学评价分层等形式实现隐形分层,既可以保护学习者的积极性,又能够满足不同层次学习者的需求。

四、思维可视化工具融入高校思政课的策略

思维可视化工具有效融入高校思政课改革,在实践中真正拓展思政课的思维深度和参与广度,应注意以下几方面:

1.从发挥学习者主体性的角度来讲,应培育学习者对思维可视化工具的使用自主性,使其成为“乐思者”和“善思者”

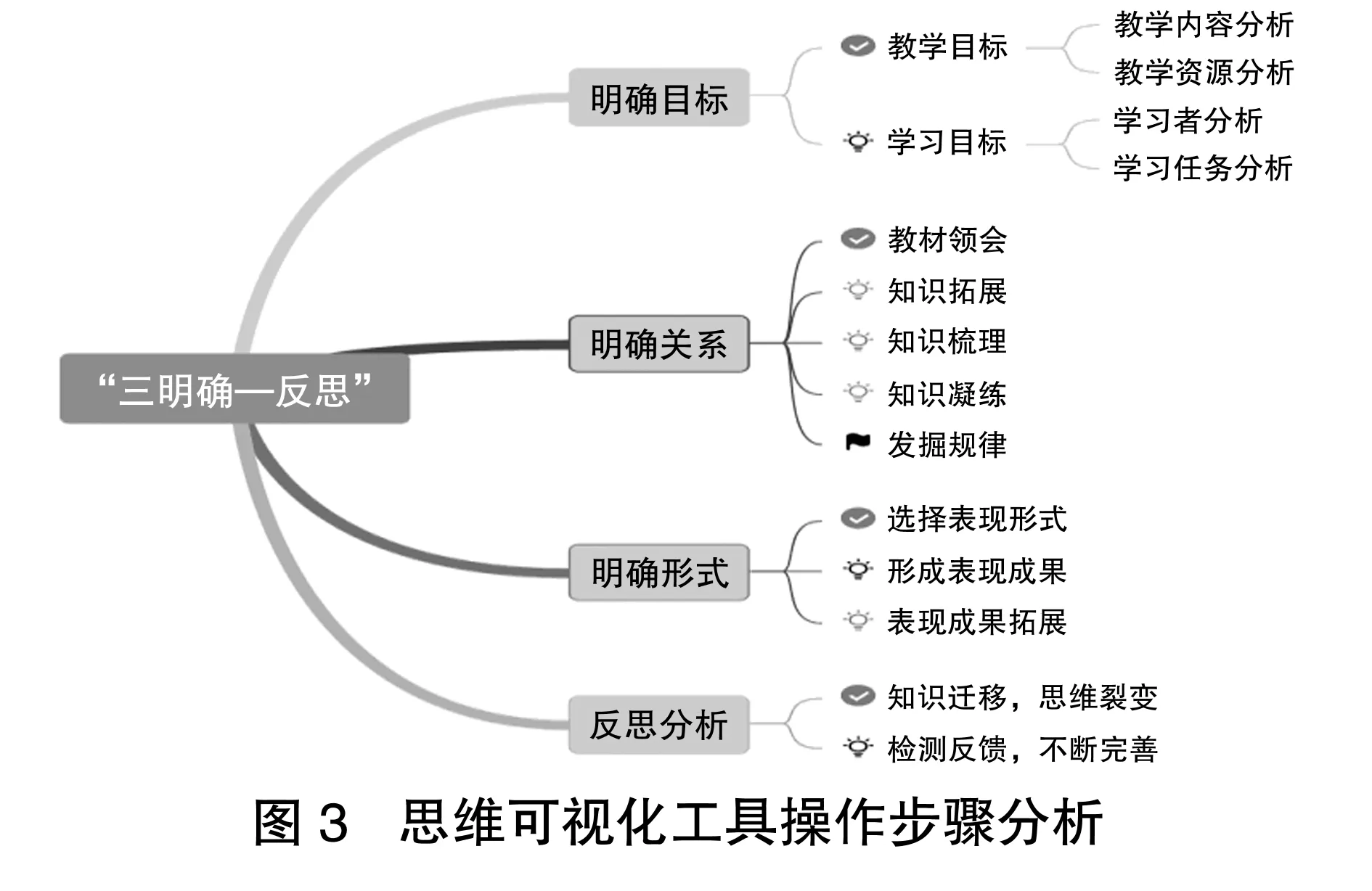

实现思维可视化工具高效地融入思政课,首先应保证学习者对各类思维可视化工具有充分且深入的了解,能够准确区分其特性和用途,如思维导图可以具体体现事物间的关联关系,鱼骨图适用于对问题因果关系的层次性发掘,气泡图凸显事物的具体特征,桥型图常用于事物的类比等。学习者能充分认识到思维可视化工具可以打破当前思政课中存在的思维壁垒、时空壁垒、交流壁垒和角色壁垒,并实现学习方式的变革,进而“乐知”“善用”。同时学习者应初步掌握其操作步骤,即“三明确一反思”。

由图3所示思维可视化工具操作步骤中,教师应首先明确目标,既需从思政课教学内容要点和教学资源出发分析教学目标,也需从学习者特征出发分析学习目标,从侧重知识讲授转向思维能力提升和创新素质培养。其次应明确关系(规律),从教材内容出发,结合课外资源,进行知识拓展,既注重理论拓展,又要结合最新时事进行知识点的梳理和凝练,发掘概念的特征或政策之间的关系。再次要明确主题,选择适当的工具制作可视化成果(图表或视频),通过知识点的不断梳理,实现知识的拓展。最后,反思作品,通过发掘新知和旧知之间的关系,实现思政课知识和其他知识之间的迁移,同时通过想象力不断激发创作者的创新应用能力,实现知识裂变。这主要体现为创作者的不断审视、反思、修改和完善。

2.从发挥教育者主导性的角度来讲,教育者需科学进行教学过程的设计,有效利用可视化教学方式,使课程呈现“思维之美”

首先,教师不能仅将可视化工具当做一种新的展示“媒介”或工具,在使用思维可视化工具梳理或概括知识的同时,应合理安排预设性内容与生成性内容的关系,通过合理的教学活动引入思维可视化工具,形成可视化的生成性课堂,如在文化自信的教学活动设计中,教师可以鼓励学生发散思维,由学生主导各类文化产品的展示和表演,当然教师需预设学生反应,并引导其多视角、多层次解读当前各类文化现象,最后建立知识点的链接关系,从而既达成预设的教学目标和学习目标,又使学生成为课堂思维活动的主体,充分体现思维可视化工具的“学习者控制”和“主动参与”的特征[3]。

其次,教师在使用可视化工具时需要科学设置问题,问题的设置应聚焦于“思维激发”,各个作品应从具体问题“生长”而来,离开了问题的引导,思维将丧失方向,作品也就缺失了意义和内涵。同时,问题的设置应更多将学习者的视野引导向高端思维的加工,例如让学习者制作“社会主义改造”的要点展示,就远不如让学习者制作中俄社会主义革命的比较关系图蕴含的思维含量更高,挑战性更强。通过此类学习任务的锻炼拓展学习者的思维广度和深度,构建越学越会学、越学越自信、越学越轻松的高效思政课堂。

3.从提升思维深度的角度,构建思维可视化效能评价机制,形成双向多元的思维可视化作品评价方式,脱离“重展示,轻评价”的现状

思维可视化工具作为教学展示手段已引起了广泛关注和普遍好评,但思维可视化作品仍处在“重展示,轻评价”的尴尬状态下,不合理的评价机制限制了学习者对相关软件的学习热情和使用惯性的培养。鉴于思维可视化工具更加注重学习者的参与,其评价方式应突出提升思维深度的核心要求,体现双向与多元的特征,即应建立将成果展示与课程评价相结合,过程性评价和终结性评价相结合,教师评价、自我评价与小组互评相结合,教学效能评价和学习效能评价相结合的复合式评价体系,充分利用评价机制的激发效用使思维可视化工具的应用成为高校思政课改革的新亮点,有效提升高校思政课的“思维含量”。