不同产地苦楝果实和果核表型多样性分析

2021-12-17蔡金峰郁万文汪贵斌曹福亮

蔡金峰,郁万文,汪贵斌,曹福亮

(南京林业大学 南方现代林业协同创新中心,江苏 南京 210037)

植物表型多样性是基因表达与环境因素长期共同作用的结果,是遗传多样性的直接体现,在植物的环境适应和进化上有重要意义[1]。表型多样性主要研究物种在其分布区内不同生境下的表型变异,通过对遗传上比较稳定、受环境影响较小的性状的表型多样性进行研究,可以直接有效地了解植物的变异程度、规律和环境适应机制[2-3]。林木种实是人们对林木开发利用的重要经济性状,其表型变异很大程度上影响物种的扩散能力和种群的分布格局[4],因此,对于林木种实表型变异的研究在林木良种选育中具有重要意义[5]。

苦楝Melia azedarach为楝科Meliaceae 楝属Melia落叶乔木,在热带和亚热带地区广泛分布[6]。苦楝速生,材质优良,树形优美,是优良的速生用材和园林绿化树种[7];其根、皮、花、果均可入药,是高效、低毒的广谱植物源农药之一[8];苦楝耐瘠薄,抗盐能力较强,在总含盐量0.5%以下的土壤中能正常生长,是盐碱土和石漠化地区的生态植被恢复树种[9]。现有苦楝人工林造林苗木大多为未经选育的实生苗,遗传品质参差不齐,严重影响了苦楝的开发利用和产业化经营。因此,开展苦楝种质资源收集,研究其遗传变异及地理变化格局,对于筛选不同培育目标的优良种源或无性系,促进苦楝的遗传改良,实现苦楝造林的良种化或无性系化,改善盐渍化土地生态环境,促进盐渍化土地的合理开发和利用具有重要意义。本研究以我国华东、华中和华南地区15 个苦楝天然产地为研究对象,对其果实和果核的表型性多样性进行分析,为苦楝的遗传改良、种源区划和种子生产提供一定的理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料采集

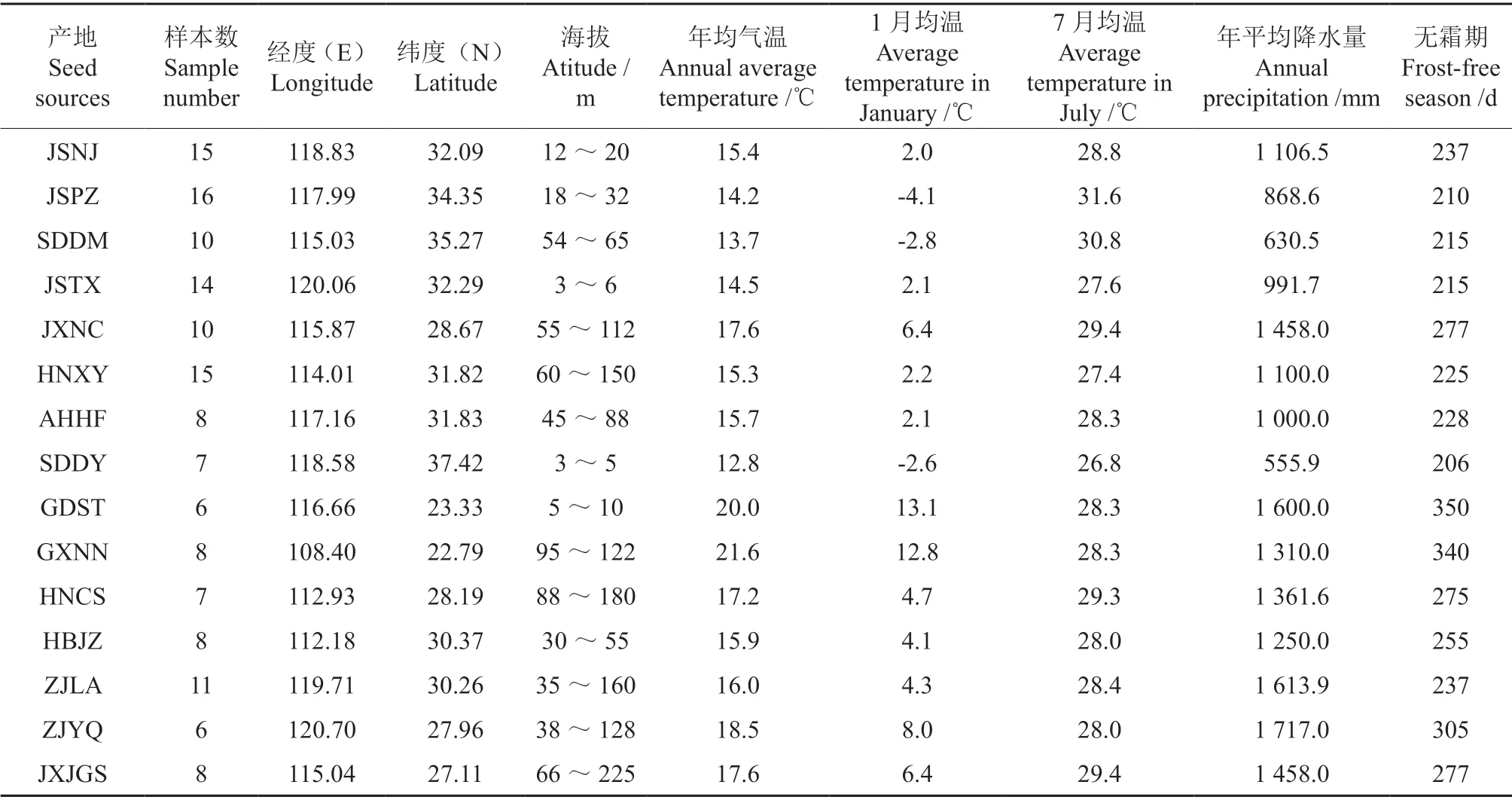

2016年11—12月在我国华东、华中和华南地区选取15 个苦楝天然产地进行采种,各采样点地理分布和气候条件见表1。采样单株要求生长健壮、无病虫害且达到大量开花结实年龄,单株间隔300 m 以上,单株采果量不低于2 kg。

表1 苦楝产地采种点地理位置和气候条件†Table 1 Location and climatic conditions of Melia azedarach seed collection sites

1.2 表型性状的测定方法

采集果实后先进行果实性状测定,经堆沤后脱粒、阴干,测定果核性状。

每个单株随机抽取50 粒果实、50 粒果核,参照王家源等[10]和教忠意等[11]的方法,用游标卡尺测定果实纵径(Fruit vertical diameter,FV)、果实横径(Fruit horizontal diameter,FH)、果核纵径(Core vertical diameter,CV)、果核横径(Core horizontal diameter,CH),精确到0.01 mm。计算果形指数(Fruit shape index,FS):果实纵径/果实横径,核形指数(Core shape index,CS):果核纵径/果核横径。按单株随机挑选100 粒果核进行百粒重(100-core weight,CW)测定,精确到0.01 g。参照佘诚棋等[12]方法测定果核体积(V),重复3 次。

各指标的测定以单株为单位,各产地的指标值以该产地内各单株的均值表示。

1.3 数据处理与分析

采用巢式设计模型研究苦楝果实和果核性状在产地间和产地内差异显著性[12-13]。

计算不同产地各性状的平均值()、标准差(σ)、变异系数(Cv)、表型分化系数(Vst)[14]。

利用Pearson 系数分析各性状之间及其与地理气候因子的相关性,按照累积贡献率大于85%且特征值大于1 的标准提取主成分并进行主成分分析,利用欧式平均距离,采用类间平均连锁法进行聚类分析。

数据处理采用Excel 2016 和SPSS 22.0 软件完成。

2 结果与分析

2.1 苦楝果实和果核表型性状差异分析

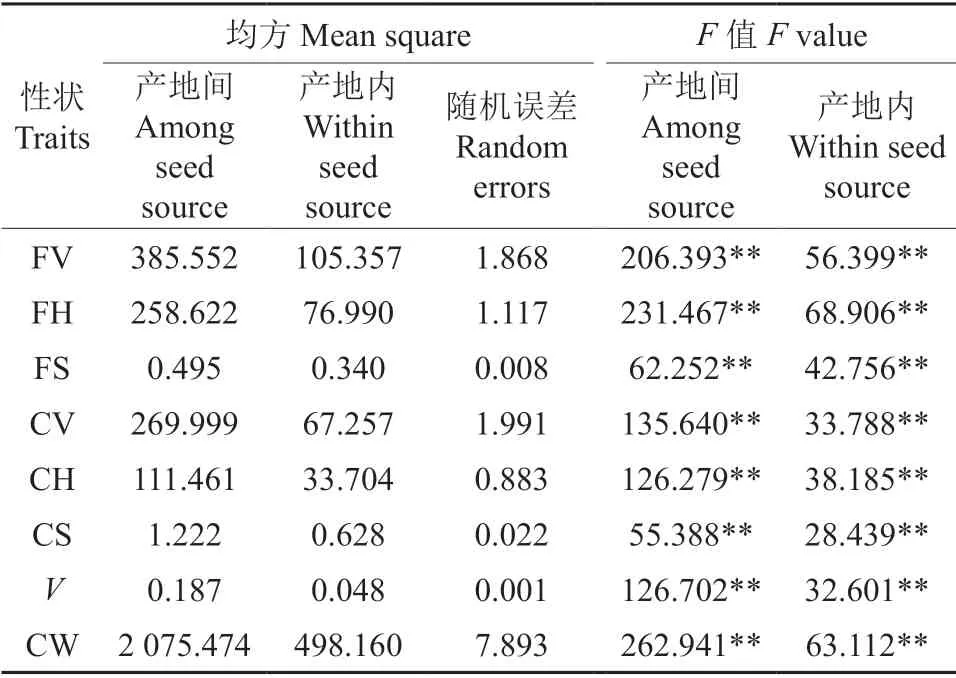

方差分析(表2)表明,各表型性状在产地内和产地间均达到极显著差异(P<0.01),说明苦楝果实和种核性状存在广泛的变异,产地间的遗传分化显著。

表2 苦楝各表型性状的方差分析†Table 2 Variance analysis of phenotypic traits of Melia azedarach seed sources

由表3可知,湖南长沙产地果实和果核长、宽均为最大,显著高于其他产地。河南信阳产地果实长和宽均显著低于其余产地,果核长和果核宽均值最小的分别是山东东营产地11.673 mm 和安徽合肥产地7.828 mm。所有产地果形指数和核形指数均大于1,果形指数和核形指数最大的分别是江苏邳州和江西井冈山产地,说明与其他产地相比,这两个产地的果实和果核分别更趋近于长椭圆形,而浙江乐清产地的果形指数和核形指数均为最低,说明浙江乐清产地的果实和果核更接近圆球形。果核百粒重平均值为51.189 g,湖南长沙产地最大,为87.729 g,广东汕头产地最小,为34.108 g,前者是后者的2.57 倍。

CW/g 51.357±9.104DE V /cm3 0.101 CD 0.513±47.723±6.437F 0.077 F 0.444±49.554±9.744EF 0.113 E 0.479±52.451±18.229 D 0.197 C 0.530±41.231±10.259 G 0.095 H 0.366±41.436±4.055G 0.063 H 0.348±58.435±4.776B 0.094 H 0.363±52.261±4.410D 0.087 G 0.410±34.108±10.186 H 0.137 H 0.332±49.234±5.769EF 0.091 B 0.570±87.729±4.426 A 0.048 A 0.833±54.923±8.725C 0.067 B 0.559±53.074±17.303 D 0.128 DE 0.495±51.788±9.644D 0.128 EF 0.463±42.524±12.954 G 51.189 0.081 H 0.357±0.471 CS 0.247 C†1.490±较比重多及差准1.397 C标CH/mm、值9.213±均的Traits状状性性型表核果CV/mm和13.575±2.207D实果楝苦地产0.140 E同FS 3 不1.228±表Table 3Phenotypic traits andmultiple comparison of Melia azedarach seed sources(Mean±SD)FH/mm 13.663±1.500DE FV/mm 16.668±1.678D地产Seedsources JSNJ 0.187 B 1.573±0.957 E 8.546±13.382±1.819D 0.145 A 1.313±12.412±1.197G 16.263±2.124E JSPZ 0.201 D 1.405±1.170 D 8.912±12.410±1.738H 0.116 F 1.207±12.926±1.168F 15.587±1.907GH SDDM 0.181 D 1.401±1.527 C 9.502±13.196±2.116DF 0.110 G 1.180±13.697±2.455DE 16.078±2.786EF JSTX 0.191 C 1.520±1.308 FG 8.121±12.253±2.067HI 0.114 DE 1.239±12.358±1.353G 15.312±2.232H JXNC 0.192 BC 1.529±0.812 D 8.906±13.534±1.404D 0.136 CDE 1.249±11.799±1.357H 14.601±1.519I HNXY 0.140 BC 1.531±1.140 H 7.828±11.931±1.685IJ 0.092 FG 1.197±13.419±1.568E 16.004±1.834EF AHHF 0.229 D 1.432±1.571 F 8.325±11.673±1.6301J 0.141 CDE 1.253±12.357±1.218G 15.417±1.741H SDDY 0.209 BC 1.541±1.015 GH 7.959±12.187±1.824HI 0.107 CDE 1.250±12.251±1.272G 15.302±1.955H GDST 0.208 D 1.397±0.848 C 9.273±12.922±2.031EG 0.141 G 1.178±13.825±1.118D 16.243±2.032E GXNN 0.166 BC 1.538±11.093±1.144 A 17.002±2.086 A 0.090 CD 1.262±17.315±1.169 A 21.813±1.717 A HNCS 0.149 BC 1.526±0.964 C 9.322±14.168±1.587C 0.102 E 1.232±14.288±1.027C 17.563±1.462C HBJZ 0.224 BC 1.538±2.096 B 9.903±14.984±2.635B 0.182 C 1.270±14.610±3.232B 18.223±3.282B ZJLA 0.184 D 1.392±1.434 C 9.235±12.739±1.924G 0.113 H 1.155±13.794±1.632D 15.812±1.457FG ZJYQ 0.179 A 1.688±1.501 1.127 GH 8.062±8.947 13.484±1.419D 0.01).The same below.13.296 P <0.151 B 1.292±1.234。同下0.01),12.735±1.569F(P <13.423著显异差示表同不母字16.321±1.847E,著16.480显不异差示表同相母字JXJGS Mean列同中值Pairedprovenanceswith thesame letter mean no significantdifference,different lettersindicate significantdifferences(均† 表

2.2 苦楝果实和果核表型性状变异特征

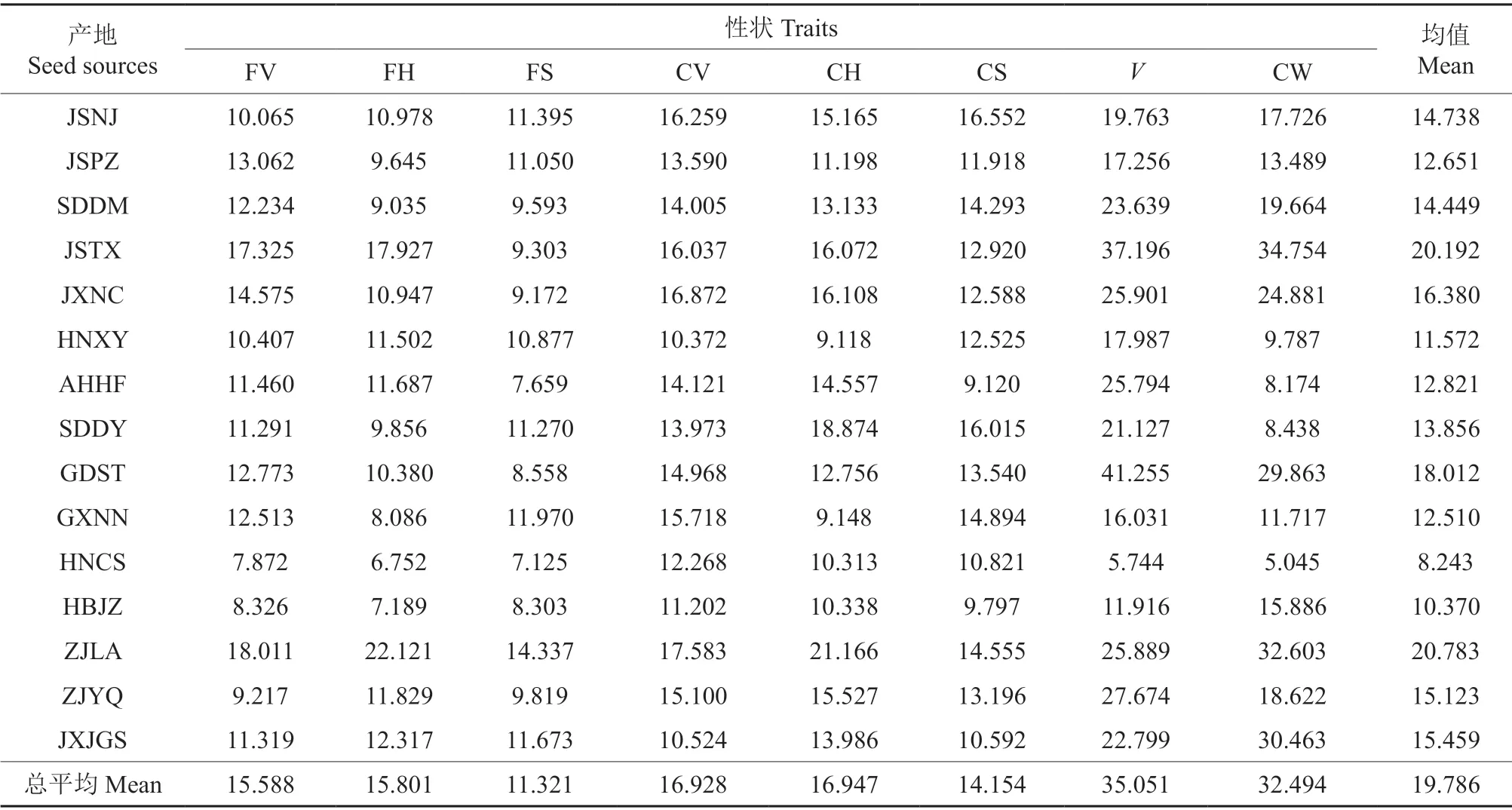

由表4可知,8 个表型性状的变异系数变幅为11.321%~35.051%,平均变异系数为19.786%,说明苦楝在产地水平表型性状存在较为丰富的变异。果形指数均值为1.238,变异系数最小(11.321%),果核体积均值为0.477 cm3,变异系数最大(35.051%)。从不同部位来看,果核的变异系数要大于果实的变异系数,说明果实的表型性状稳定性高于果核性状的稳定性。而果核体积和果核百粒重的变异系数要明显高于其他性状,说明苦楝果核的质量性状稳定性较低,在生产中选择的潜力较大。

由表4可知,不同产地内的每一性状的变异系数存在一定差异,说明不同产地的生存环境在一定程度上能够引起表型变异的产生。其中湖南长沙产地的平均变异系数只有8.243%,说明该产地的表型多样性低,表型变异不丰富,而平均变异系数较高的江苏泰兴和浙江临安产地,变异系数分别达到20.192%和20.783%,说明这两个产地的表型多样性高,表型变异丰富。

表4 不同产地苦楝果实和果核表型性状的变异系数Table 4 Variation coefficients of phenotypic traits of Melia azedarach seed sources %

2.3 苦楝果实和果核表型性状的表型分化

表型分化系数反映了种源或产地间表型分化的程度,值越大就代表种源或产地间的遗传分化和遗传变异越大,反之亦然。由表5可知,苦楝8 个表型性状在产地间和产地内的平均方差分量百分比分别为18.002%和53.675%,表明苦楝产地内的分化程度大于产地间。各性状表型分化系数的变异范围为6.337%~31.800%,其中果实长、果实宽、果核长、果核宽、果核体积和果核百粒重的表型分化系数均超过平均值,而果形指数和核形指数的表型分化系数则明显低于平均值,说明苦楝果实和果核的大小性状和重量性状在产地间的变异较大,而果实和果核形态相对稳定,这与前文各性状变异系数的研究结果一致。苦楝各表型性状的平均表型分化系数为23.890%,表明产地内的变异程度大于产地间的变异,说明产地内的表型变异是苦楝果实和果核表型性状变异的主要来源。

表5 苦楝果实和果核表型性状的方差分量及表型分化系数Table 5 Variation component and differentiation coefficients of phenotypic traits among and within seed sources of Melia azedarach

2.4 苦楝果实和果核表型性状与地理气候因子间的相关性

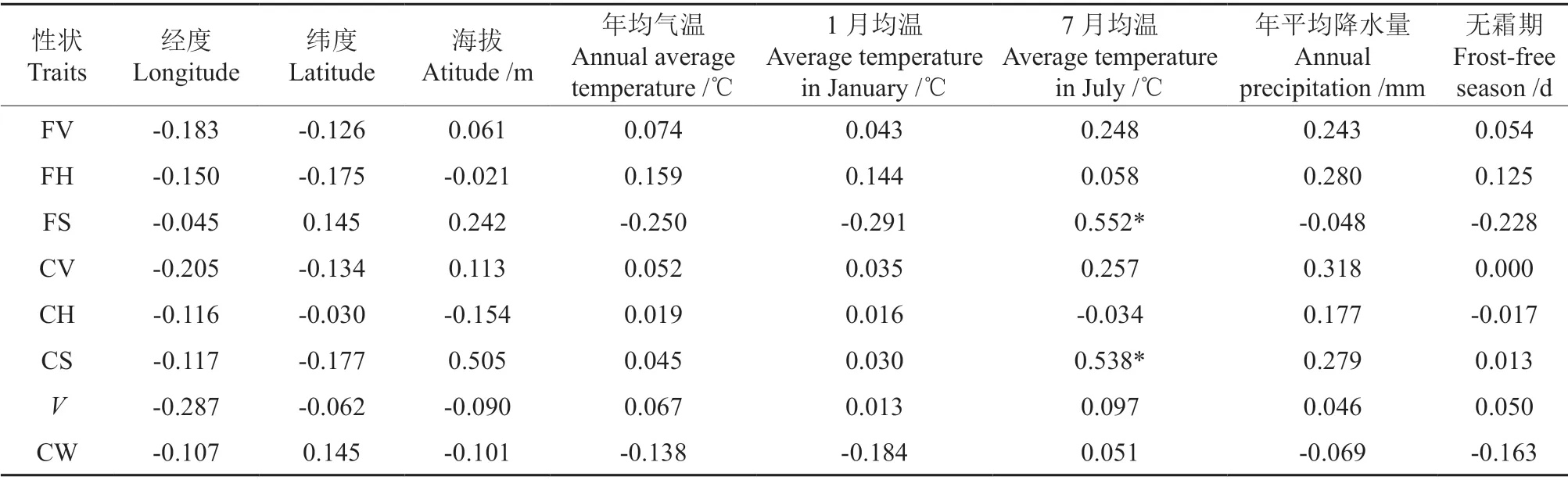

由表6可知,仅果形指数和核形指数与7月均温达到显著正相关,相关系数分别为0.552 和0.538。其余地理气候因子与苦楝果实和果核表型性状相关性不显著。进一步分析发现,各表型性状均与经度呈负相关关系,除果形指数和果核百粒重,其余性状指标与纬度也呈负相关关系,说明苦楝果实和果核随经度和纬度的降低有增大的趋势,即由北向南,由东向西逐渐增大。

表6 苦楝果实、果核性状与地理环境因子的相关系数Table 6 Coefficients of fruit and stone characters and geographical environmental factors of Melia azedarach

2.5 果实和果核表型性状的主成分分析和聚类分析

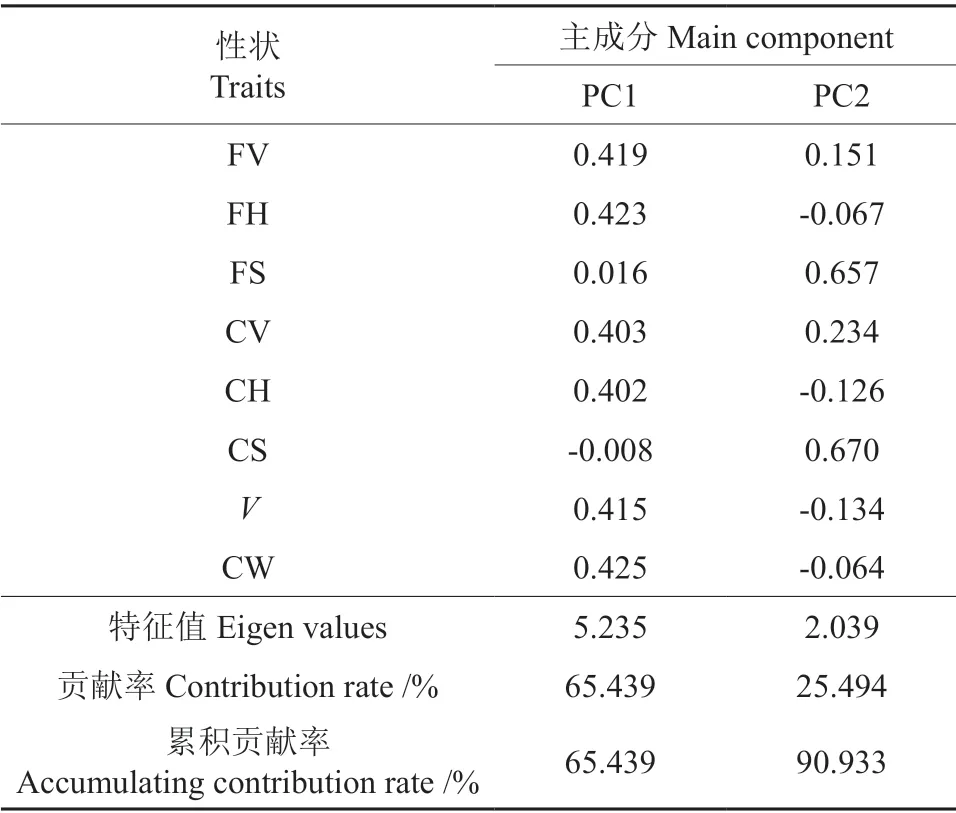

主成分分析结果表明(表7),前两个主成分累计贡献率就达到90.93%,能够很好地代表原始变量所含有的全部信息。PC-1 的贡献率为65.44%,其中果实长、果实宽、果核长、果核宽、果核体积和果核百粒重的载荷较大,主要反映了果实和果核的大小性状;PC-2 的贡献率为25.49%,形指数和核形指数的载荷度均达到0.6 以上,且均是正向作用,主要反映果实和果核的形状特征。

表7 苦楝果实、果核性状的主成分分析Table 7 Principal component analysis of fruit and stone characters of Melia azedarach

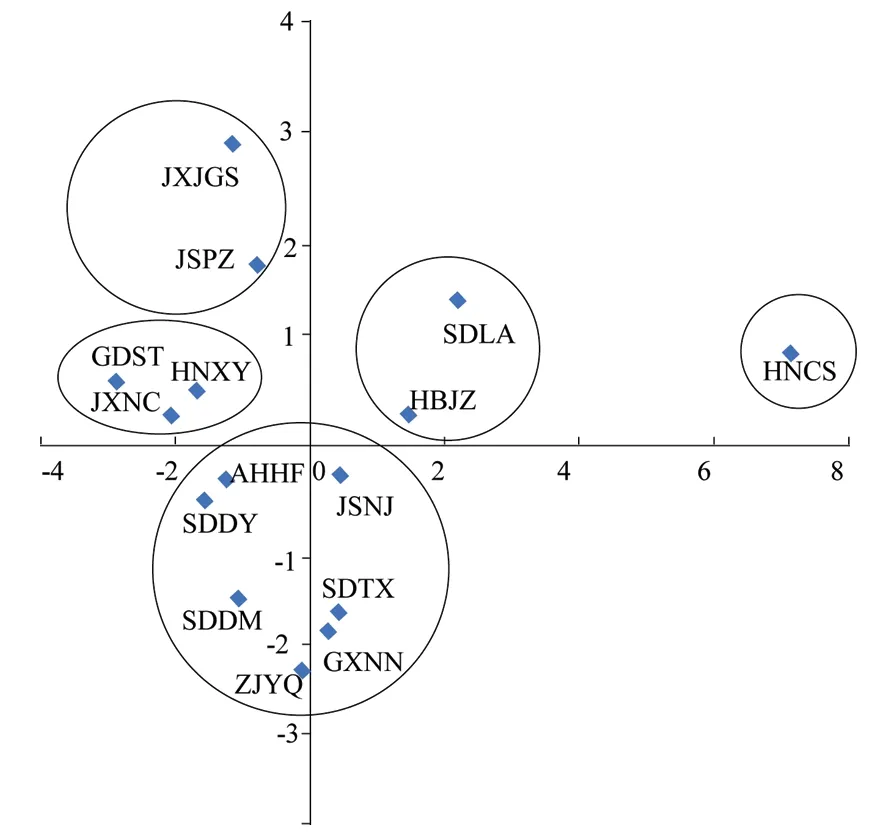

根据PC-1、PC-2 得分所构建的散点图可以更直观观察不同产地在PC-1、PC-2 上的表型差异(图1)。由图可知,15 个产地苦楝可分为5 类,湖南长沙产地果实和果核表型性状明显游离于其他产地之外;湖北荆州和浙江临安产地果实和果核相对较大,但果形指数和核形指数大小居中,果实和果核为椭圆形;江西南昌、河南信阳和广东汕头产地果实和果核最小,果形指数和核形指数大小居中,果实和果核为椭圆形;江苏邳州和江西井冈山产地果实和果核大小居中,果形指数和核形指数最大,果实和果核均为长椭圆形;其余产地均在第3、4 象限,果形指数和核形指数均较小,说明果实和果核性状趋近于圆形。

图1 基于表型性状(PC1、PC2)的苦楝产地位置分布关系Fig.1 Distribution scatter plot based on PC1 and PC2 of Melia azedarach from different seed sources

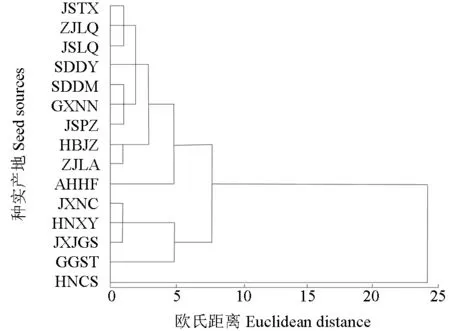

利用欧式平均距离,采用类间平均连锁法对苦楝15 个产地的8 个果实和果核表型性状进行聚类分析,结果见图2。以欧式距离5 为阈值,15个产地明显分为3 大类5 个亚类,各类不同性状均值见表8。其中,湖南长沙产地果实和果核较大,单独聚为I 类;广东汕头、河南信阳、江西南昌和江西井冈山产地聚为II 类,这一类果实和果核最小,果形指数和核形指数大小居中,果实和果核细小;其余产地聚为III 类,果实和果核大小居中,说明果形指数和核形指数均较小,果实和果核形状近圆形。

图2 苦楝不同产地聚类分析Fig.2 Cluster map of Melia azedarach from different seed sources

表8 不同聚类群各性状平均值Table 8 Mean value of phenotypic traits in different clusters

3 结论与讨论

表型变异的多样性是遗传和环境因素共同作用的结果[15-16]。本研究中,苦楝果实和果核各性状在产地间和产地内均存在显著差异,说明不同地理产地间的遗传分化显著,在产地间和产地内均存在广泛的变异,为苦楝优良种质资源选育和利用提供了物质基础。

苦楝果实和果核的8 个表型性状的变异系数变幅为11.321%~35.494%,平均变异系数为19.786%,说明苦楝在产地水平表型性状存在较为丰富的变异。这与前人对新疆野杏Armeniaca vulgaris[17]、文冠果Xanthoceras sorbifolia[18]、红椿Toona cliata[3]等研究的结果一致。但彭兴民等[19]利用14 个表型性状研究云南引种印楝Azadirachta indica突生种群的变异程度时,表型性状的变异幅度为6.76%~70.17%,明显高于本研究结果,可能是印楝引种到适生区以外,不同的环境对表型性状产生了显著影响。

研究指出,物种种源内的变异主要与遗传有关,而种源间的变异则受到遗传和环境两方面的影响,同时种源间的变异也能够反映苦楝对不同生境的适应情况[20]。本研究表明,苦楝表型变异中产地间的贡献为23.89%,产地内的贡献为76.11%,说明产地内的表型变异是苦楝表型变异的主要来源。苦楝8 个果实和果核表型分化系数的变异范围为6.34%~31.80%,平均为23.89%,高于思茅松Pinus kesiyavar.langbianensis(11.95%)[21],与白皮松Pinus bungeana(22.86%)[1]和青海云杉Picea crassifolia(27.18%)[22]相近,但显著低于程诗明[23]对苦楝研究得到的结果(54.47%),说明本研究所采集苦楝产地间果实和果核的表型分化程度属于一般水平。廖柏勇[24]将苦楝分布区划分为3 个种源区,考虑到种子调拨的就近原则,本研究主要在我国华东和华中地区进行了采样,同时为比较不同物候区差异,在华南地区也进行了采样,与程诗明[23]的研究相比,本研究采样地间生态地理环境差异相对较小可能是导致表型分化系数相对较低的主要原因。本研究表明,同一性状在不同产地间存在着差异,同一产地内的不同性状也存在差异,一定程度上说明不同表型性状对不同生态环境的适应性不同,且不同性状对相同生活条件的响应不同[25]。苦楝较广的分布范围和较好的适应性导致其较高的表型多样性,在进行选育时,可将产地和单株选择结合起来,既充分利用产地内的遗传变异,又能更好地利用产地间的遗传变异,有助于选择出更能适应环境及生存能力更强的种质资源。

不同的地区有着不同的自然气候条件,而不同的气候因素对植物的分布和生长以及植物果实的性状都有显著影响。通过对苦楝果实和果核与地理和气候因子的相关性分析,可以了解不同环境条件对苦楝果实和果核性状的影响。相关性分析表明,苦楝8个表型性状均与经度呈负相关关系,除果形指数和果核百粒重,其余性状指标与纬度也呈负相关关系,说明苦楝果实和果核性状受经度和纬度的双重影响,整体上表现出果实和果核由北向南、由东向西逐渐增大的趋势,与程诗明[23]和教忠意等[11]的研究结果一致,但各指标与经纬度的相关性并未达到显著水平,可能是本试验所采集样品相对集中所致。

有学者指出,植物种子的表型变异既存在地区间区域板块化分布,也存在随机变异[26]。地理变异的产生与自然选择、基因流和遗传漂变等因素都有可能相关,这种情况下,植物会产生连续变异、地理区域变异和随机变异等多种变异的可能性[27-28]。通过对苦楝15 个产地的8 个果实和果核表型性状进行聚类分析,分类结果与各产地的地理分布没有明显的相关性,说明各产地间苦楝果实和果核的表型性状未形成连续变异,具有随机变异的特点。产生这种结果的原因可能是果实和果核的表型在不同的生存环境下有较强的可塑性,而仅利用表型性状的变异来检测不同产地的遗传变异具有一定的局限性[29]。

苦楝在我国分布广泛,具有丰富的遗传变异,由于客观条件及研究目标限制,本试验没有从苦楝全分布区进行采样,仅从华东、华中和华南几个省份采集了15 个产地的有限样本,因此研究结论有一定的局限性。为更全面研究苦楝种质资源的遗传多样性,还需要进一步扩大采样范围,同时开展田间多点造林试验,进行连年持续跟踪调查,筛选优异种质,并开展无性系选育,培育适应性广、生产潜力大、抗性强的优良品种。