甘当新中国航空的“燎原星火”

2021-11-26卫巍

卫巍

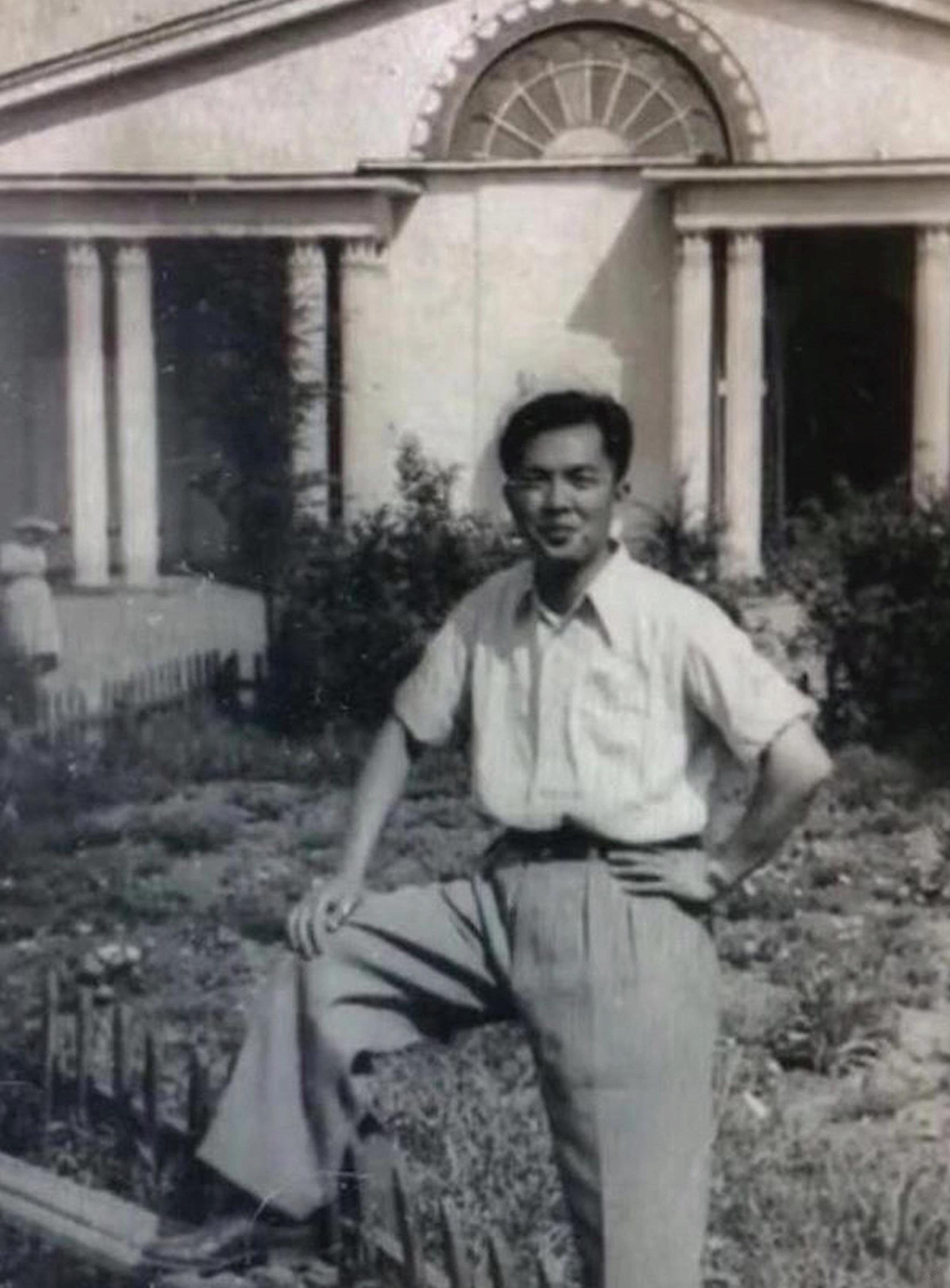

熊焰(1919—1996)

航空航天部特殊贡献专家,新中国航空工业的创建者之一

1919年出生于安徽芜湖,1937年从南昌航空机械学校毕业,后奔赴延安,走上革命道路。先后在十八集团军工程学校(延安安塞航空学校)、抗大总校和张家口航空站工作。1945年起参加接收牡丹江航校和创建东北航校的工作。1951年起先后领导了沈阳飞机制造厂、中国飞行试验研究所(今中国飞行试验研究院)、上海708设计院(今中国商飞上海飞机设计研究院)的创建工作和中国第一架喷气式飞机歼5、第一架大型喷气客机运10的研制工作,第一架教练机初教6和第一架强击机强5的鉴定试飞工作。

愿做新中国航空的“燎原星火”

农历1919年2月27日,熊焰出生于安徽省芜湖县一个教师家庭,原籍湖北省鄂县金牛镇(今鄂州市)。1936年在汉口初中毕业,以优异成绩考入南昌航空机械学校。1937年底毕业后被分配到空军南昌第三器材库工作。在学校学习和器材库工作期间,熊焰接触到不少共产党人和革命青年,阅读进步书刊,逐渐对共产党有了认识。1938年秋,他带着南昌地下党组织的介绍信,以探亲为名,来到武汉八路军办事处,后又辗转到了延安,从此走上革命道路。到延安以后,在延安抗大二大队学习,不久加入中国共产党。后在延安中央党校学习两年,1941年起在中共第一个航校——十八集团军工程学校(延安安塞航空学校)任物理课教员一年、在延安绥德抗大总校工作两年、在延安瓦窑堡抗大三大队任数学教员一年。

在革命队伍中,在党的培育下,熊焰很快成长为一名坚定的共产党员。延安窑洞的灯火,是熊焰心目中最美的画卷,也就是从那时起,他将自己的名字改为熊焰。

1945年抗日战争胜利后,党中央决定派人奔赴东北接收日本人在东北的飞机工厂。为组建人民的航空队伍,创办航校,熊焰于1945年10月由抗大调出,随第一批接收人员离开延安徒步奔往东北。在经过张家口时,因三人停战谈判小组及中共代表周恩来同志的专机在张家口机场起落,急需场站机务领导干部,熊焰便留在该航空站任机务科长,主要负责专机的维护和机务工作。不久国共谈判破裂,熊焰和徐昌裕(后曾任航空工业部副部长兼航空研究院院长)等航空站的领导同志及工作人员奉命赶往牡丹江航校接受任务。

在航校,由于没有汽油,飞机无法上天,训练飞行员的任务又相当紧迫,他们想出了一个大胆的办法,以高纯度酒精代替汽油。组织上把研制高纯度酒精的任务交给了郦少安、熊焰等同志。

熊焰被任命为哈尔滨酒精厂厂长,负责组织领导研制。经过无数个不眠之夜,克服了一个又一个难关,终于研制成高纯度酒精,保证了训练任务的完成。之后,熊焰被先后任命为机械教育科长、修理厂副厂长。1948年熊焰跟随解放大军进入沈阳,负责接收伪满飞机工厂和机场及其他工厂等。随之,航校机务处迁入沈阳,先后接收了5个工厂和哈尔滨的一个修理厂,熊焰被任命为东北空军修理总厂厂长并兼任五厂厂长,仍负责飞机修理工作。

抗美援朝战争开始后,熊焰先是领导完成了100架米格15歼击机的组装任务,后又出色地组织完成了保障这批飞机的30000个副油箱的制造任务,保证了前线的需要,得到了时任空军司令员刘亚楼的表扬。

创建沈飞,

创造新中国航空工业的多个第一

1951年,为了更快地发展航空工业,党中央决定成立航空工业局,并把空军驻沈阳的鲁班部队(原牡丹江航校机务处)划归航空工业局管理。副队长熊焰与鲁班部队全体人员转业到航空工业局。鲁班部队五中队(原航校机务处五厂)改为112厂,即沈阳飞机制造厂。熊焰任该厂第一任厂长。

1952年7月,中央决定将刚刚建成一年的沈飞厂扩建为喷气式飞机制造厂。

1953年10月24日,按照第二机械工业部部署,沈飞厂要在1957年前建成具有年产1000架米格飞机能力的歼击机制造厂,并完成第一架喷气式歼击机的试制任务。

熊焰曾回忆道:“1952年年末至1953年年初,沈飞厂的发展规模已定,1953年开始大上基建。根据飞机制造厂的规划和设计,组织了基建队伍和相应的机构。”

从1953年开始建设,沈飞人仅用了三年零九个月的时间,提前一年零三个月完成了新中国第一座大型喷气式歼击机制造厂的全部建设任务,一座现代化的航空工业城在沈阳北部崛起。

1956年7月19日,新中国制造的第一架喷气式歼击机歼5在这里诞生。歼5的诞生标志着新中国航空和工业制造能力的重大跃升。聂荣臻为歼5飞机剪彩。党中央、国务院向全体职工发来了贺电。

周总理在全国人大会议上向世界庄严宣告:中国不能造汽车、飞机的历史,已经结束了!

歼5首次试飞后不到一个月,沈阳飞机制造厂成立飞机设计室,自主设计制造歼教1,打响了新中国飞机设计事业起跑的第一枪。

歼教1,是沈阳飞机制造厂研制的亚音速喷气式中级教练机。它是我国自行设计和制造的第一种喷气式飞机,也是新中国自行设计和制造的第一种飞机,在新中国航空史上占有重要的地位。1958年7月26日,是个划时代的日子。这一天,歼教1在沈飞机场首飞成功。一年零九个月,这是从接到任务到首飞的时间,对于从零开始学习设计飞机的中国人来说,这无疑是一个奇迹。

而这支设计队伍,则成为新中国飞机设计的“火种”和“脊梁”。除徐舜壽、叶正大、黄志千外,还有日后的强5总设计师陆孝彭、歼7G总设计师屠基达、歼轰7“飞豹”总设计师陈一坚、歼8总设计师顾诵芬、运10副总设计师程不时、中国气动弹性专业奠基者管德等。

试飞院艰苦创业,

再补新中国航空核心能力关键一环

试飞是航空工业链条中的关键一环。自行设计飞机,没有飞行试验研究,就不可能提供大量设计所需的数据。当时,美国有爱德华试飞中心,苏联有“红旗试飞研究院”。新中国在仿制成功各种飞机和发动机并转入设计制造阶段后,仅仅靠空军驻厂试飞已经不能满足新机研制的需要,开展专业飞行试验研究已经相当迫切。

1956年9月15日,根据试验中苏两国政府签订的协议,苏联正式提供关于我国建设飞行试验研究院的初步资料。

按照苏联专家强调的条件,选址小组曾组织在北京选址。后来,因在北京有困难,所以提出在北京搞一条小跑道,在内蒙古搞一个大的试验场地,故选址小组从1957年1月13日开始,分别在呼和浩特市西南的北什轴地区、集宁市东南的全玉林河地区、陕西阎良地区及甘肃张掖沙井子地区、吉林郑家屯大土山地区进行了具体的踏勘工作。

選址小组通过上述活动,对各方面的情况进行反复分析比较并经过选址委员会讨论研究,最后建议将飞行试验研究院建在陕西阎良。

阎良,东至海岸线约800千米,西南距西安市50千米,地处关中平原,东南两侧环有秦岭山脉,北面有黄土高原,东北有吕梁山、火焰山、中条山相环绕,形成一条东西长25O千米,南北宽约70千米的狭长地带。海拔标高387米,境内有石川河及清河合流汇入渭河。地势平坦,物产殷富,空域条件良好。以原有跑道方向而论,两侧净空良好。从气象条件讲,晴天日数89天,半晴天日数108天,年飞行日数接近300天。气象稳定,冬季平均气温1℃,接近文化中心及科研机构,便于协作,交通方便,而且还有一个重要因素是,空军十一航校早已在此,有现成的机场可用。按照我国自行设计飞机机种的部署,飞行研究院在建设的第一期,利用这个现有机场就可满足,既能加快建设速度,又可节省投资经费。

飞行试验研究院位置确定后,又将正在张掖筹建的飞机制造厂迁到阎良,命名为172厂(红安公司,现为西飞公司)。十几年后,原先建在南京的特种飞机研究所也搬至阎良,名为603所,就是现在的航空工业第一飞机设计研究院。

按照苏方预计,飞行研究院的全部设计需要4年时间,至1960年方能全部完成。

根据筹建工作需要,熊焰于1958年8月开始负责飞行试验研究机构的筹建工作。1958年冬,空军与一机部共同召开飞行研究院组建会议,确定院长由空军派出,党委书记由一机部派出(确定由周天行担任),副院长由空军和一机部各派一人(—机部拟派熊焰)。后来实际正式到阎良肩负工作的只有熊焰,他是实际上的筹建负责人。

1959年春,熊焰正式来到阎良十一航校,接洽接收事宜,得到十一航校领导的大力支持。6月初,接收组全体成员到达阎良。6月25日,完成了全部移交、接收工作。从此,中国结束了没有航空试飞研究机构的历史,八百里秦川中部渭北平原上的这个飞机场,开始谱写新的篇章。

这里的工作一切都是从零开始。阎良与西安之间的交通近乎原始,途中隔着渭河,当时没有桥,物资运输要靠渡船过河。自己的汽车又少,汽油也不足,周转率自然就低,使得各种物资供不应求。用火车运回来的物资设备更无仓库存放,只有放在站台上,遇到下雨,就动员干部去遮盖。没有加油车,科研试飞任务下来了,飞机加不上油,只有组织机关干部到机场排成长队,用脸盆、水桶传递给飞机加油。就是在这样极其艰苦的条件下,他们战胜了一个又一个困难,在熊焰的领导下,首次开创性地完成了我国自行设计的初教6、强5等飞机的国家级鉴定试飞。

初教6当时也称“红专502”,它的定型试飞任务是新组建的试飞院承担的第一个新机全机(含无线电等机载设备)定型试飞任务,它也因此成为我国第一架进行全面国家鉴定的新机。

面对试飞院首战,同时也是新中国试飞的首战,熊焰亲自挂帅。

1960年8月23日,“红专502”飞机从南昌转场至阎良,熊焰在机场召开了简短的庆祝会,他说:“新型飞机的全面试飞鉴定在我国是第一次,苏联专家帮助指了路,但还没有走完全过程就撤走了,现在只能靠咱们自己了。自力更生,艰苦奋斗,一定要创建新中国航空试飞之伟业。当务之急,是尽快完成这架‘红专502的鉴定试飞,她虽是初级教练机,但并不是水平低,而是飞行员展翅飞行的最初起步,就像婴儿最早的学步车一样至关重要。她将为部队培养大批飞行员,也许将来还要军民两用,前程无可限量。”

9月初,试飞拉开序幕。其时,试飞院刚刚成立一年多,人员、设备、经验都很欠缺,而且正值国家三年困难时期,其艰辛程度可想而知。那时,我国的飞机设计和制造工艺还不过关,每次飞行结束,不是机械系统出问题,就是系统有故障。为了保障第二天的飞行,机务人员经常加班到半夜两三点,甚至忙到天亮,机场成了他们的家。

初教6飞机先后进行了飞行性能、操纵性和稳定性、“失速/尾旋”等科目试飞,共完成了1300个起落的飞行。由于试飞中暴露了飞机发动机“气缸头温度偏低、滑油系统散热器性能差、飞机右偏及油箱耗油不均”四大故障,在第一次定型会议上未能通过。南昌飞机公司进行了改进设计,另行制造了三架飞机在阎良重新试飞,至1961年10月完成全部定型试飞任务。此后不久在北京召开了第二次定型会议,熊焰院长带人参加了会议,向大会作了详细的试飞报告。

1962年1月5日,国务院军工产品定型委员会正式批准初教6飞机定型投入批量生产。

初教6的试飞成功,为新中国航空工业的发展架起了一座桥梁,签发了中国新机研制的第一本通行证,也开启了中国教练机研制的新纪元。同时,对于探索和规范我国其他型号飞机试飞程序、试飞方法和试飞技术具有重要的奠基作用。初教6飞机的定型过程还证明,试飞对发现和消除飞机设计缺陷、提高飞机性能起着至关重要的作用。

特别值得一提的是, 初教6飞机虽是我国第一次国家级新机鉴定试飞,却在熊焰直接组织下,完成了人类航空飞行中最具危险性的三大科目之一——“失速/尾旋”试飞。

面对这个世界级难题,熊焰亲自给大家作动员:

在抗美援朝战场上,一天,朝鲜临津江上空炮声隆隆,中国人民志愿军空军与美国空军激战正酣。我空军一架米格-15战机咬住了敌人的F-84飞机,我军飞行员锁定目标后,一串炮弹射向敌机,敌机冒着黑烟栽进了滔滔江水。然而这时,我军飞机也因迎角太大突然失速进入尾旋状态。干钧一发之际,我军飞行员按下弹射纽弃机逃生。这是一次漂亮的空中战役,可惜由于当时我们不懂尾旋,也不知道如何改出尾旋而白白丢了一架飞机。可以说,“失速/尾旋”长期以来被人们视为禁区,困扰着我军航空兵部队训练水平的提高和飞机性能的发挥,影响着飞行安全,不少部队飞行员由于没有处置“失速/尾旋”的经验,从而导致严重的飞行事故。

讲到这里,他站了起来,语重心长地嘱托大家说:“正因为这个原因,我们这些人才要知难而进,迎难而上,掌握大迎角试飞的本领。当然,我们不能盲目蛮干。既然飞行试验是一门科学,那我们就要探索这门科学的规律,不仅要研究‘失速/尾旋,还要陆续开展对空中停车和颤振试飞的研究。冲破神秘禁区,攻克各种复杂科目和风险科目,是我们试飞人义不容辞的责任,是国家赋予我们的使命!”

首战告捷后,年轻的试飞人又先后完成了轰5弹射试验机、强5强击机的鉴定试飞,以及“原子弹爆炸冲击波对飞机表面压力分布影响”、失重试飞等保障“两弹一星”研制的有关试飞任务。

在这些重大的国家试飞任务中,熊焰提出:要创立一套中国式的试飞方法。他要求在掌握了苏联《试飞指南》之后,要老老实实地研究欧美的方法,认真比较各国试飞方法的优缺点,结合我们的经验,摸索出一套符合中国实际的试飞方法,并且要从型号的鉴定试飞向更深层次的预先研究试飞迈进,以促进航空工业的快速发展。

转战运10,

领导中华民族第一次蓝天“冲顶”

20世纪60年代,周恩来总理访问欧洲,当时中国没有自己的大型飞机,总理乘坐的是向国外租用的喷气式客机。外国报纸讥讽说:中国还没有进入喷气时代,中国是一只没有翅膀的鹰。

国家看到了发展先进旅客机的需要。1970年8月,国家正式下达研制大型喷气式旅客机的任务。研制的地点,选在上海,为的是可以利用上海地区较强的工业和科研力量。这项任务,以下达任务的年月命名为708工程,所设计的飞机型号则命名为运10。

熊焰被指派担任708工程设计组行政负责人,赴上海领导这项工程的设计工作。在阎良艰苦奋斗11年之后,熊焰再次与战友告别,转战东海之滨,住进从卫生学校借用的集体宿舍,带领又一支全新的队伍,走向更高、更艰难、更复杂的创业征程。

这些从全国四十多个单位聚集而来的技术人员,有来自高等航空学院的教师、长期从事飞机设计的设计人员,也有来自飞机工厂的人员。熊焰和技术负责人马凤山一起,将有不同经历背景和技术素养的人员很好地糅合在一起,取长补短,使设计队伍成为一支有着共同目标、极具战斗力的技术大军,向我国大型喷气式旅客机的新高峰开始了声势雄伟的大进军。

他們在食堂的长条饭桌上绘图,在大型木质包装箱里计算,夏日的夜晚为防机场蚊虫的叮咬用报纸裹着穿短裤的腿继续挥汗设计绘图,1975年就基本完成飞机设计发图;1978年11月,第一架运10飞机进行全机静力试验一次成功;1980年9月,运10飞机首飞上天,接着进行科研试飞,到1985年2月,共飞行121架次、164小时,证明运10飞机操纵稳定性好,飞行性能达到了设计指标。其间,运10飞机曾飞到北京、哈尔滨、广州、昆明、合肥、郑州、乌鲁木齐、成都等地,并七次飞抵拉萨。

运10飞机上天,在国内外引起强烈反响。《世界经济导报》报道:运10飞机研制成功,使中国民航工业同世界先进水平差距缩短了15年。路透社评价:在得到这种高度复杂的技术时,再也不能视中国为一个落后的国家了。

在熊焰和马凤山领导下,我国工程技术人员完成了中国航空工业史上有重大意义的攀登,开启了自主创新研制中国有完全知识产权的大型民用飞机的道路。

运10也是在极为特殊和复杂的情况下研制的,这对作为技术和工程组织领导者的熊焰来说,提出了诸多特殊的挑战和考验。

在当时的特定历史条件下,要创建一个新的飞机设计机构,并迅速推进工作,熊焰和其领导的队伍不仅要白手起家,艰苦创业,而且还面临着很大的政治压力。这对于刚被“解放”不久的他来说,是一个重大的考验。然而作为一名久经考验的老党员,他始终坚持实事求是、按科学规律办事,尊重知识,尊重人才,顶住压力,排除干扰。当时“四人帮”在上海的代理人提出大飞机要在1971年的国庆节上天,熊焰和马凤山一起对这种违背客观规律瞎指挥的主张,进行了坚决的抵制。记得在当时的一次小会以后,他明确地对技术人员说:“你们该干啥还干啥,模型还要做,风洞还要吹。”

1973年12月,708工程设计组正式改名为上海市708设计院。

1974年,熊焰被调到上海市机电一局708办公室(后来成为上海市航空工业办公室)任副主任,兼任生产计划组组长,代管技术组工作,全面负责整个运10飞机设计和制造的工程管理工作。

有一件事让当时在技术组工作的周和也一生难忘:

1974年,熊焰同志调任708办公室负责生产计划组并任组长。我当时在办公室技术组工作,因技术组没有任命组长,由生产计划组代管。因此我们许多工作都是直接向熊焰同志请示报告。记得我在分工材料和技术标准方面的工作时,发现有的厂由于从未生产过航空产品,将制造航空零件的原材料和其他材料混用,航空材料进厂没有复验,材料管理极为混乱,这是严重影响质量的重大隐患。为此我起草了一个报告,规定没有经过复验合格的材料一律不准用于制造航空零件。谁知这一文件一下发,就触犯了一些人,他们纠集了一些干部到708办公室来提意见。他们指着我说:“你发了个法西斯文件……”并向当时市政府公交组管军工生产的领导告状。

那位领导把我叫到市革会说:“谁给你们权利发这样的文件,上海生产的原材料都不需要复验,可以直接用于生产。”我说,如果市里认为我们错了可以另发文件。当时我的压力很大,向熊焰同志汇报,他不仅表示极大支持,并亲自和708办公室的其他领导萧卡、孟庆功等同志起草了一个文件,肯定我的做法,并向上级反复说明理由,终于将这场风波平息下去。正是由于熊焰等领导同志和群众的坚决抵制,才保证了飞机的研制质量,使得运10飞机全机静力试验一次成功,首次试飞一举成功,各项飞行试验均取得了良好的成绩。

而让设计组成员王维翰始终难忘的有两件事:

第一件事是1973年,在大批技术人员从全国各地来到上海充实设计队伍的情况下,“四人帮”在上海的代理人却提出并开始了“清理设计队伍”的工作。这项工作由各设计大队担任政治队长的造反派负责,对所有设计人员进行政治审查,对他们认为家庭背景和个人历史有问题的人,一律将其退回原单位,不准留在上海。我所在的设计大队,经过讨论,对三位人员产生了分歧,最后负责审查的人同意留下其中两名,但对于最后一位,态度十分坚决,不肯退让。在争论无果的情况下,我决定去找设计组负责人熊焰。熊焰听了我的汇报后,轻轻地对我说:“你回去,此事交给我来处理。”在他的干预下,设计队伍的实力得以保存。

另外一件是关于工程技术决策的:

大约是在1975年,为了能够在运10飞机的排除颤振设计中获取一些有关同类机种的相应数据以供参考,我们提出建议,希望对一架中国民航的进口飞机进行共振试验。但上海没有试验条件,所以这架飞机必须飞到阎良,在172厂厂房内由专业的623所人员和设备进行试验。由于涉及面较大,熊焰决定亲自听取汇报后再作决定。于是我和当时从事颤振分析工作的吴兴世同志一起到航办向他当面汇报。在我们近一个半小时的汇报中,他一面听,一面记录,然后提出许多问题要我们回答,包括在整项工作实施过程中可能遇到的各种困难应该如何应对等问题。在仔细地听取我们的解答以后,他最后作出决定,尽管这项工作在实施过程中有一定的难度和风险,但是为了确保运10飞机的设计质量,他还是同意设计部门的请求并要求设计部门加强领导,建议由设计院的技术组直接领导,做好各单位的协调工作。这件事情充分体现了熊焰在工作中尊重知识、倾听基层意见的优良作风,给我留下了难忘的记忆。

在运10研制中,熊焰凭借多年航空工业领导工作经验和丰富的航空工业技术知识,多次决策和解决了一些横亘在基层和实践中的工程项目难题。在试飞工作上,更是发挥了中流砥柱的作用。

当时在技术组的周和也记忆犹新:对如何提出和实施试飞课题,如何发挥参考样机的作用,通过试飞取得第一手资料等,熊焰同志提出了具体意见。他请来了630所(试飞院)的同志帮助提出试飞课题,制定了试飞大纲。他还系自联系,让我和其他同志去630所学习。过后他又与大家一起确定了第一批试飞课题,成立课题攻关小组。凭多年的经验, 他知道必须建立一支能承担试飞工作的队伍。他针对试飞工作的特点,加强了统一领导。在5703厂试飞站成立了飞行试验室,负责编写飞行试验大纲,提出飞机的测试改装方案,负责数据处理工作,负责向地勤人员介绍试飞要求及最后写出试飞报告。在成立飞行试验室的过程中,熊焰同志逐个考查调到飞行试验室的技术人员。在选购测试仪器时他仔细听取汇报,深入调查研究,作出最后的决定。

推动试飞再攀新巅峰,

始终魂牵梦萦中国人的大飞机

1978年,熊焰按组织安排,重返西安阎良飞行试验研究所(现中国飞行试验研究院)任所长,将受“文革”冲击而濒临崩溃的试飞研究所重新整合, 沐浴着改革的春风,继续带领科研人员不断向更高目标奋进。

1980年1月3日,中央军委以1号文件发布命令,授予试飞院滑俊、王昂“科研试飞英雄”荣誉称号。1月15日的《人民曰报》头版头条报道了这一消息。1月16日,试飞院召开隆重的庆祝大会,号召全体职工以英雄为荣,向英雄学习,为航空试飞事业的快速发展和实现四个现代化而奋斗。

20世纪80年代,歼7Ⅲ、歼8Ⅱ和歼教7三种新机同时进行设计定型试飞,这在中国是首次,在国际上也是少有的。1988年初,《人民日报》(海外版)在显著位置刊登新华社消息:3种新型号10架飞机在3年时间内同时完成“设计定型”,这表明我国试飞技术达到了世界先进水平。

在试飞事业结出累累硕果的同时,熊焰始终牵挂着运10,牵挂着中国人的大飞机。

上海的技术人员每次去阎良出差,总会到他家里去拜访,向他通报大飞机研制的进展情况,他总是勉励大家再接再厉,把大飞机早日送上蓝天。在运10首飞并试飞一段时间以后,由他负责的中国航空学会试飞委员会经常安排在全国性的试飞学术会议上作报告与同行们交流,他为中国有了自己的大飞机而感到特别高兴和骄傲。每次見到上海来的同志,他都如同见到亲人一样。后来在广州组织一次试飞工作会议期间,他不幸遭遇车祸,身体受到伤残之痛,自此不得不坐上了轮椅。在以后的数年中,他坐在轮椅上一次次跟上海来的战友们倾心交流,一起为运10飞机的研制成功而喜悦,一起为运10飞机随后所遇到的坎坷而不平。

1984年1月16日,他在病中写下了回忆和总结运10研制经验教训的几万字报告《回忆地方办航空的二三事——运10的回顾与启示》,他在文中心情澎湃:

我们国家建设了这么多年,到现在我国的旅客机制造还基本上是个空白,从20世纪50年代开始,航空工业经历了半个世纪的辛勤劳动,有雄心也有志气,中国人并不比外国人笨,总不能在旅客机这个问题上带着“零蛋”进入21世纪。

有这样一幕,永远烙印在上海飞机设计研究所原副总设计师王维翰的脑海里:

20世纪90年代初的一天,我正好在大场上班,一个电话把我叫到楼下。只见一辆小车停在那里,走近一看,原来是老首长熊焰和他爱人陈然在车内。熊焰告诉我,他想趁这次在沪的机会,来工厂好好地再看一看,他要我陪他一起看看。我非常高兴,随即进入车内,带着他们参观。我们先到二车间即部装车间,小车一直开进车间厂房内。当时,正在进行中美合资MD82飞机组装的项目,车间里摆满着MD82的部装型架。由于熊焰已经不能行走,我劝他在车内看看就可以了。事实上,通过小车的窗玻璃,可以清楚地看见车间内的一切。但是熊焰坚持要下车,他打开车门,慢慢地将自己的身体移出车外并且扶着车身艰难地站立起来,我过去赶紧将他扶住。只见他将自己的目光深情地缓慢地环视厂房一周。为了看清厂房远处的一副巨大型架,他竟踮起脚尖仰起头来细细地看,然后满足地点了点头,回到车内。随后我们来到一车间即总装车间,他同样坚持要下车,如同在二车间一样,他深情地缓缓地将目光环视车间一周,然后满足地点点头,回到车内。最后,我们来到试飞站,小车慢慢地在停机坪绕场一圈以后就结束了这次私人参观。

熊焰走后,我的内心久久不能平静。

我清楚地知道,他哪里是在参观,他是在告别。我永远不会忘记他缓缓环视车间一周时所流露出来的深情的目光,像是在说:“再见了,我曾经战斗过的地方;再见了,我所钟爱并为之奋斗一生的航空事业。”这是熊焰最后一次来到生产现场,也是我们最后一次的见面。这次分别成了我们的诀别,以后我一直没有他的消息。后来听说他去北京治病,1996年在北京去世。

熊焰一生为航空事业奋斗,他是我国航空事业的一代先驱。他为我国的军机研制、试飞科研和中国第一架大型民用飞机——运10飞机的研制作出了不可磨灭的贡献,我们永远不会忘记他。(本文根据《难忘的运10——中国第一架大型喷气客机研制纪实》《中国试飞》中有关文章综合整理而成,特别感谢程不时、熊晓虹、王维翰、韦克家、周和也、吴兴世等专家。图片由江东提供)