惩罚:痛苦抑或伤害

——以惩罚者为视角

2021-11-24姚建宗何永祥

姚建宗,何永祥

惩罚(Punishment),通常指法律惩罚,亦即刑罚。(1)“惩罚(punishment)”有时被直接译为“刑罚”(尼古拉斯·布宁、余纪元编:《西方哲学英汉对照词典》,王柯平等译,北京:人民出版社,2001年,第838-839页)。在很多讨论刑罚道德正当性的著作中,人们似乎更倾向于使用“惩罚”,将其视为是“法律惩罚”的缩写,如David Boonin(The Problem of Punishment,Cambridge:Cambridge University Press,2008,p.24)、Joel Feinberg(The Expressive Function of Punishment,The Monist, Vol.49, No.3, 1965, pp.397-423)、John Kleinig(Punishment and Desert,The Hague:Martinus Nijholf,1973,pp.10-17)等。惩罚“是什么”的问题一直以来未引起人们太多的关注,可能是被惩罚“为什么”的正当性——这一无疑是惩罚理论中最为重要也是最吸引人的问题,旷日持久的激烈论战所遮蔽。关于惩罚“是什么”这一问题,有学者以“痛苦”(Pain)为基础来解释,(2)以痛苦来解释惩罚的学者们认为惩罚就是一种痛苦,惩罚犯罪者就是使得犯罪者(自己)产生痛苦的感觉。代表学者有:李斯特(《德国刑法教科书》,徐久生译,北京:法律出版社,2006年,第401页)、哈特(《惩罚与责任》,王勇等译,北京:华夏出版社,1989年,第5页)、张明楷(《刑法学》,北京:法律出版社,2016年,第503页)等。也有学者以“伤害”(Harm)为基础来解释,(3)以伤害来解释惩罚的学者们认为惩罚是对他人利益的伤害,惩罚犯罪者就是通过利益的剥夺与限制等方式来伤害他。代表学者有:David Boonin(The Problem of Punishment,pp.3-28)、刘宪权(《中国刑法学讲演录》,北京:人民出版社,2011年,第421页)、Thom Brooks(Punishment,London:Routledge,2012,pp.2-5)等。更多的则是将二者不加以区分地混用。(4)此类学者认为惩罚同时包含痛苦和伤害。代表学者有:邱兴隆[《罪与罚讲演录(第一卷·2000)》,北京:中国检察出版社,2000年,第54页]、Ted Honderich(Punishment:The Supposed Justifications Revisited,London:Pluto Press,2006,pp.8-16)、王世洲(《现代刑罚目的理论与中国的选择》,《法学研究》2003年第3期,第108页)等。这或许是因为二者紧密关联,即伤害往往导致痛苦,而痛苦也通常跟随伤害之后,以致二者的混同。

现代文明国家刑罚的一个重要特征是,那些直接源自犯人肉体折磨的痛苦“被剥夺其权利之类的措施所取代”。(5)张之沧:《论福柯的规训与惩罚》,《江苏社会科学》2004年第4期,第26页。“以牙还牙”这样朴素的惩罚观念无法被还原为“痛苦对痛苦”,而以“伤害对伤害”解释更为合理。而在现实中,痛苦并不必然被包含于惩罚之中,以伤害为基础来解释惩罚的学者持“惩罚与痛苦或疼痛的分离”(6)George Sher(Desert, Princeton:Princeton University Press,1987,p.77)、Thoms Broooks(Punishment,p.5)、David Boonin(The Problem of Punishment,p.6)等明确强调惩罚与痛苦的分离。还有一些学者虽然没有明确提出惩罚与痛苦的分离,但是其在论述惩罚的时候并没有将痛苦纳入其中,即实质上赞成惩罚与痛苦的分离,如黑格尔(《法哲学原理》,范扬、张企泰译,北京:商务印书馆,1961年,第113-124页)、John Kleinig(Punishment and Desert,pp.17-25)。的观念,认为痛苦不能令人满意地解释惩罚实践所具有的“恶”这一共同特征,(7)Boonin,The Problem of Punishment,p.6.这是因为痛苦既无法说明惩罚作为一种实践行动为何需要道德证成,也无法与诸如有意性、责难性等惩罚的核心要素相结合达至对惩罚的理解。而伤害论者则在这一批判中构建起了其理论的适当性。

一、以痛苦解释惩罚

(一)痛苦的内涵及其特征

什么是痛苦呢?《现代汉语词典》将“痛苦”解释为:“身体或精神感到非常难受。”(8)中国社会科学院语言研究所词典编辑室编:《现代汉语词典》,北京:商务印书馆,2016年,第1318页。可见,痛苦既可以指身体疼痛,也可以指精神上的“疼痛”(mental pain)。痛苦的情形纷繁复杂,诸如胃部痛苦、失恋的痛苦、被他人打伤的痛苦、被酷刑折磨的痛苦、失败的痛苦等等。在英文中通常将其被译为“pain/suffering”。 Pain,中文含义是“疼痛,痛苦或悲痛”;Suffering的中文含义是“(肉体或精神上的)痛苦、苦难”。(9)英国柯林斯公司编:《柯林斯高阶英汉双解词典》,北京:商务印书馆,2008年,第1149、1599页。可见,Pain和Suffering用来指称“痛苦”时所表达的含义几乎是没有区别的。痛苦作为一种人的身体或精神非常难受的内在心理感觉或意识状态,实际上也只能由作为主体的“我”自己所感觉或是意识。

痛苦是处于主体心灵之中的一种内在心理状态,这就使得痛苦本身无法如硬塞在他人手里的一个苹果一样被强加于他人的内心之中,而只能由他人内心自发地产生,即痛苦只是自己内心的产物,而作为诱因的外部事物并不能替代痛苦本身。这就使得人们无法像知道他人手里有一个苹果一样确信地知道他人内心是否具有痛苦感觉。痛苦处于被他人无法触及的内心之中,对于斯多亚主义者而言,内心是(无法被他人触碰的)最为安全的堡垒。这一有关他者心灵的问题:我们如何知道他人是否具有痛苦的感觉以及其相应的性状呢?“我们不能轻易地证实另一个人是否存在痛苦或痛苦的程度。”(10)John Portmann,When Bad Things Happen To Other People,New York:Routledge,2002,p.51.痛苦是内在心理方面的事实,内在于人的心灵之中,因此具有隐秘性。除非痛苦的人自己明说,“否则他人只能通过其外在的表现(如行动、表情),借助人与人之间的某些心理与行为方面的共同性来进行类比,做出推论”。(11)陈嘉明:《“理解”的理解》,《哲学研究》2019年第7期,第121页。然而,对此我们都可以举出反例,如我在表演话剧且惟妙惟肖,再如承受者的特质如受虐狂,都可以推翻我们对他人心灵认知的判断。我们似乎既无法确切地知道他人是否感觉到痛苦或具有痛苦的感觉,也没有万全的方式保证其必然产生。

根据痛苦的上述特性,现在我们来看以痛苦来解释惩罚是否具有适当性。作为名词形态的“惩罚”(punishment),就被认为是“刑罚是一种犯罪人所必须承受的痛苦。”(12)李斯特:《德国刑法教科书》,第406页。而动词形态的“惩罚”(Punish)则是给予这一痛苦或施加这一痛苦。但是人们如何给予或是施加痛苦呢?痛苦显然无法作为外物被置于他人的心灵之中。就前述所引注的痛苦论的解释,给予或是施加痛苦实际上是给予或施加那些能够导致痛苦的对待或方式,进而由这些对待或方式引起犯罪者痛苦的感觉。就因果关系而言,前一部分是意向因果性,而后一部分则是自然因果性。正如前述所引王世洲和邱兴隆所解释的那样,“惩罚”完整的词性变化应当包括:惩罚者通过施加某些能够导致他人痛苦的行为,从而成功地使其产生痛苦感觉的这一实践活动。可见,惩罚者的意图就是让被惩罚者自己产生或感觉到痛苦。因为不管谁意欲使他人痛苦,实际上都只能使“他人”自己感觉到痛苦。并且痛苦的强度以及持久度都是以被惩罚者的这一自我感觉或意识为基础。由此,以痛苦来解释惩罚,痛苦所强调的自我感受性就凸显了被惩罚者在惩罚理解中的核心地位。对于惩罚而言,强加那些能够导致他人痛苦的对待于被惩罚者之上并非惩罚的核心,只在其后当被惩罚者实际产生痛苦的感觉时,惩罚才算结束。这就意味着,只有当被惩罚者被强加诸如剥夺财产、限制自由等对待并且因此确实产生“剥夺性、限制性痛苦”(13)张明楷:《刑法学》,第503页。的感觉时,我们才能够认为惩罚实现了。因而,痛苦被认为是惩罚的核心与本质。

(二)痛苦解释所产生的问题

痛苦的内在性和感受者中心就使得以痛苦解释惩罚面临如下四个难题:

第一,实现难题。从惩罚的实现角度来看,以痛苦来理解惩罚的话,施加惩罚就是意图引起被惩罚者痛苦的感觉,更准确地说是“相对于其他强制措施而言,是最强烈的痛苦”。(14)张明楷:《刑法学》,第503页。但是痛苦只是“我”的一种内在的心理感受,他人想要我产生痛苦的意图和我真正感觉到痛苦的结果可能是不一致的。例如,对于一个因犯罪被关进监狱的饥寒交迫的流浪汉而言,温饱有保障的监狱常常并不会使其感觉到痛苦,反而当作是一种快乐享受。当被惩罚者是一个坚定的斯多亚主义者时,虽然他无法改变监禁,但是他能够改变对被监禁的态度:既然被监禁无可避免,那么就应该坦然接受,就像是被监禁正是自己所希望发生的那样。(15)参见G.希尔贝克、N.伊耶:《西方哲学史:从古希腊到二十世纪》,童世俊等译,上海:上海译文出版社,2012年,第130页。他因此就会愉快地接受被监禁。另外,“很难确切地看出所有缓刑的强加,都是对 ‘痛苦’的施加”。(16)Brooks,Punishment,p.5.当被惩罚者被关进监狱且并没有伴生痛苦的感觉时,似乎不能认为惩罚实现了:如果不认为犯罪者已经被惩罚了,那么是否应该如同非法律语境中——对于一个犯错的小孩子,如果父母之前打得太轻以至于没有任何痛苦感觉时(比如没哭),会再打一次而且打得更狠(直到打哭为止)——再次对犯罪者进行惩罚或还应该更严厉些呢?显然,因无法得到正当性的证明,没有人会赞成再次惩罚。值得注意的是,惩罚所追求的痛苦有使得惩罚堕落为酷刑的危险,因为酷刑的一个基本要素就是“尖锐的痛苦”。(17)李剑:《酷刑为何是恶的——关于酷刑的道德哲学分析》,《哲学动态》2016年第12期,第63页。

第二,差异难题。由于人们在生理和心理等方面的差异可能致使同一种惩罚所导致的痛苦感觉大小与持久度不尽相同。由此,以痛苦来解释惩罚,同罪同罚的原则可能无法维持。我们以康德在《法的形而上学——权利的科学》中提到最高法院考虑对一次叛乱中高尚者和卑劣者选择适用死刑或终身苦役为例来进行解释。假设,对于反叛罪可以选择适用死刑或是终身劳役,死刑对于高尚者较轻而对卑劣者较重;而终身劳役则对高尚者较重而对卑劣者较轻。为何同一种惩罚对犯同一罪的不同人而言轻重不同呢?问题就在于康德认为惩罚是加于犯罪者的痛苦。相同的惩罚对不同的人而言所导致的痛苦感觉是不同的,如终身劳役对卑劣者造成的痛苦要小于高尚者。如果想使得犯同一罪的不同犯罪者产生大小相同的痛苦,就可能需要不同的惩罚,如对高尚者处以死刑,而对卑劣者处以终身劳役。在其他种类的刑罚中也可以找到类似的情形,以罚金为例,同样数额的罚金(如一万元)对穷困潦倒者和亿万富翁所造成的痛苦差异显然是巨大的。当惩罚的含义为痛苦时,就会出现这样的悖谬:同罪同罚的要求就可能会通过不同形式的惩罚来追求相同的痛苦;而不同罪不同罚的要求反而会出现追求不同痛苦的惩罚而选择适用同一形式的惩罚。

第三,位阶问题。这一问题是差异问题的衍生。通常人们可以根据各种惩罚的严厉性程度进行位阶排序以契合恶性轻重不同的犯罪。以我国现行刑罚体系为例,就主刑而言,其严厉性程度呈现这样的渐增式位阶序列:管制<拘役<有期徒刑<无期徒刑<死刑。以痛苦来解释惩罚的话,就是将惩罚的严厉性解释为痛苦的强度。然而,痛苦的强弱度又容易受到个体差异性的影响。同一种刑罚加于不同的人而导致的痛苦差异较大,不同的惩罚对于不同的人造成的痛苦强弱却有可能一样,这就无法对不同的惩罚形式进行强度的排序。特别是涉及死刑的痛苦时,(18)需要区分刑罚的威慑性痛苦和刑罚的执行性痛苦,此处所讨论的显然是执行性痛苦。死刑因其最为严厉的特性处于惩罚严厉性位阶的顶端。以痛苦来解释惩罚,最严厉的死刑就应该是最为痛苦的,但是现代死刑往往是以无痛苦或最小痛苦的方式进行的,如注射死刑,甚至就连法国大革命时期杀人无数的断头台的设计初衷也是为了最大限度减少在执行死刑中所产生的痛苦。这就致使无痛苦死刑的严厉性似乎还不如管制所带来的痛苦,应该处于刑罚位阶的最底端,而这显然是无法被接受的。

第四,正当性问题。惩罚之所以需要证明,是因为一般情况下它在道德上是不被允许的,而只有在针对犯罪的情形中才会被许可。以痛苦来解释惩罚,我们自然就会认为不被允许的就是施加惩罚时所造成他人的痛苦感觉。但是,我们会发现痛苦无法说明惩罚在正当性证明中是与道德相关的。假设有流浪汉A1和A2,亿万富豪B1和B2。第一种情形:A1因犯罪被投入监狱,而B1被无端投入了监狱。那么,A1并不会因此而感觉到痛苦,而B1肯定会感觉到痛苦。第二种情形:A2被无端投入监狱,B2则因犯罪被投入监狱,而痛苦感觉的有无与第一种情形是一致的。显然,人们无法否认将A1和B2投入监狱是对他们的惩罚,并且认为这样做在道德上是可得证明的。反过来,人们同样也不会认为将A2和B1投入监狱是对他们的惩罚,而这样做在道德上是不被允许的。痛苦的有无并不影响人们在一般情况中(即针对无辜者)对惩罚在道德上的不被允许的判定,也不影响在针对犯罪者情况中道德上的可得证明。这可以通过刑法上的行为不法和结果不法之争来理解。以杀人罪为例,C持上膛的枪瞄准无辜者D的头部之后开枪,打中了D导致其死亡,那么C的杀人罪显然是成立的。假设在C开枪之后恰好一只飞过的鸽子挡住了子弹而没有杀死D或者由于技术不好得以使D毫发无损,我们依然会判定C的杀人罪成立。可见D是否死亡并不影响对C杀人罪的认定。A1、2和C的行为与D的死亡和B1、2的痛苦结果之间是自然因果关系,其是否产生并不影响对该行为的道德性质的评价。

从上述例子可知,在惩罚中,引起痛苦结果的行为才是道德正当性所关注的焦点,痛苦的有无并不影响对行为在道德上的正当与否的定性。既然痛苦不是正当性所关注的焦点,这些行为缘何在道德上不被允许呢?正如投入监狱或开枪射人虽然并没有产生相应的痛苦和死亡的结果,但是这样的行为之所以在道德上备受谴责毫无疑问是因为它们都对他人的利益造成了严重的伤害。“伤害与道德之间的联系是毋庸置疑的”,“伤害是道德冒犯的原型”。(19)詹泽、吴宝沛:《无处不在的伤害:二元论视角下的道德判断》,《心理科学进展》2019年第1期,第129页。而这一对利益的伤害也正是痛苦论者所认为引起痛苦的真正原因:“就惩罚的内容或者给其承受者所可能造成的后果来看,任何惩罚方法的内容都必然剥夺其承受者一定的权益,亦即让其承受者丧失其已享有的一定权益,而这种权益的丧失给刑罚的承受者所造成的后果必然是痛苦。”(20)邱兴隆:《罪与罚讲演录(第一卷·2000)》,第54页。简言之,“惩罚是犯罪的成本,体现为使犯罪人丧失一定利益并使其感受到痛苦”。(21)刘四新、郭自力:《刑罚内在逻辑结构与功能的规范解析——兼论数罪并罚的刑罚缩减机理》,《政法论坛》2008年第5期,第95页。就李斯特所言的“给予他人的痛苦”实际上是说通过给予他人以伤害而使他人自己产生痛苦的感觉。因为痛苦本身无法作为外物被置于他人内心之中,痛苦无法被给予而只能通过一定的方式或对待使他人自己产生。基于此,痛苦论者对惩罚的理解就是“伤害+痛苦”;而伤害论者没有把痛苦纳入惩罚之中,他们对惩罚的理解就只是“伤害”;而混合论者则是“伤害或痛苦”。由此可见,伤害得到了所有论者的支持,而痛苦则并非如此。无论是监禁还是死刑,抑或罚金等惩罚形式,我们可以发现它们所共有的普遍物为利益的剥夺与限制,而非是痛苦的痛觉,这也就可以证明惩罚的本质并非是痛苦而是伤害。

综上,痛苦论者强调以痛苦作为解释惩罚的基础就是不适当的,而且惩罚的本质也并非是痛苦。如何惩罚最初是以“以牙还牙”的原则出现的,至现代进化为“罪刑相称原则”,刑罚的性质显然与犯罪的性质相关,可以说犯罪的本质在一定程度上制约着惩罚的本质。犯罪被认为是对法益的侵害,那么惩罚表面上所具有的不正当性也应该是对法益的侵害,“就是说对行为人法益的强制剥夺,它涉及市民的生命、自由、名誉、财产等”。(22)马克昌:《比较刑法原理——外国刑法学总论》,武汉:武汉大学出版社,2012年,第750页。因此,伤害才是惩罚得以建立的基础和本质所在。这一点从道德关注的焦点由痛苦的感觉到利益的受损转变中就已经清晰地表现出来了。从动态的意义而言,惩罚导致的是利益受损而非痛苦。这也意味着对惩罚的解释从痛苦的感觉转向了导致利益受损的伤害行动。

二、以伤害解释惩罚

(一)伤害的内涵及其特征

伤害,英文中通常译为“harm”。根据乔尔·范伯格对“伤害”概念的解释,通常所说的“伤害”,既可以作为名词使用,用来指称“某人的利益受不利影响所导致的状态”;(23)根据范伯格对利益产生不利影响的来源所做出的区分,除了那些不受人的主观意志控制的“自然力或坏运气”有时也会被称为伤害之外,更普遍指源自人的意志可控的行为,也只有它们才具有道德或法律上正当性讨论的必要。参见乔尔·范伯格:《刑法的道德界限:对他人的损害》,方泉译,北京:商务印书馆,2013年,第33-34页。也可以作为动词使用,指称能够对利益产生不利影响的(具有法律意义的)伤害行为。(24)范伯格在第三种意义上即行为的意义使用“伤害”,并对何为伤害行为做出了解释。参见乔尔·范伯格:《刑法的道德界限:对他人的损害》,第34、115-116页。需要说明的一点是,本文将“harm”译为“伤害”,这是因为相较于损害所强调的现实后果,伤害则更具有行动的色彩,本文也主要是将“harm”解释为行动词。其他的译文则以方泉教授的译本为准。虽然在涉及名词性“伤害”的不同语境中,人们还常常使用诸如“损害”(injury,黑格尔)、“损失”(loss,布鲁克斯)、“损毁”(damage,较多用于民事法律领域)等这样的语词来表达与“伤害”(harm,保宁和塔德洛斯)一致的意涵。对于伤害行为而言,显然有合法与不法之分。范伯格着重阐释了“不法伤害行为”及其特征,并认为“不法行为对利益的阻碍,以及阻碍利益的不法行为,才是对伤害的适当理解”。然而,合法的伤害行为也会阻碍利益或导致利益受损,也有可能导致对法律权利的侵犯,对此,范伯格告诫我们“不要将不法侵害等同于对法律权利的侵犯”。另外,合法的伤害行为和不法的伤害行为的区分的根本依据在于是否有正当化或免责的事由。那么对于范伯格所给出的“不法伤害行为”的五个特征而言,除了特征“3.A的行为方式具有道义可责性,即无免责事由或正当化事由”(25)乔尔·范伯格:《刑法的道德界限:对他人的损害》,第36、121、116页。这一特征之外,不法的伤害行为的其余四个特征实际就是伤害行为的特征。在对其余四个特征做出了一些较小的修正之后,伤害行为具有下述特征:“1.A实施了一行为;2.该行为导致了B的利益受损的结果;3.A在实施该行为时抱有或不抱有追求这一伤害的意图或目的;4.A的行为是对B的权利的侵犯。”(26)参见乔尔·范伯格:《刑法的道德界限:对他人的损害》,第115-116页。可见,伤害行为指的是某人实施了导致他人利益受损的行为,且该行为具有追求这一伤害的意图或并非追求这一伤害的其他意图。

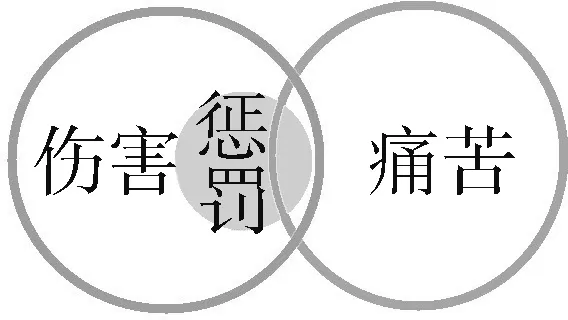

以伤害来解释惩罚的话,作为坏的对待方式的惩罚本质上就是一种伤害,(27)范伯格认为惩罚和奖励是一坏一好的两极性对待。参见Joel Feinberg,Doing and Deserving—Essays in the theory of responsibility,Princeton:Princeton University Press,1970, p.62.即利益的受损状态,它不仅具有存在上的客观性,还具有认知上的确定性。伤害可以很好地解决上述以痛苦解释惩罚所带来的难题:虽然监禁饥寒交迫的流浪汉、鞭笞受虐狂、现代的死刑执行等无法导致被惩罚者产生痛苦的感觉,但是任谁也无法否认它们肯定会对被惩罚者身体或精神方面造成巨大伤害,表现为生命、自由、财产和名誉形式的利益受损;无论是死刑还是终身劳役抑或其他形式的惩罚,虽然可能会导致犯同一罪的不同人产生强度差异较大的痛苦感觉,但是同一种形式的惩罚对犯同一罪的犯罪者造成权益受损的伤害性结果必然是一致的,这就足以维护同罪同罚的原则,可见,“同罚”的含义并非痛苦的相等而是伤害的相同。从报应刑罚观角度,无论是康德所支持的惩罚应该具有与犯罪“物的直接相同性状”,(28)黑格尔:《法哲学原理》,第122页。还是黑格尔所寻找到的刑罚与犯罪同为侵害的普遍性价值,都认为惩罚与犯罪在本质上是一致的,即都是一种伤害。此外,谢尔认为犯罪通过破坏的利益与负担的均衡攫取了额外的利益,(29)参见Sher,Desert,pp.74-90.惩罚就是通过对额外利益的剥夺或不利益的强加来恢复这一均衡从而表明其为一种伤害。伤害所具有的认知上的确定性,使得我们能够客观地对其严重性程度进行比较,进而可以对其进行由轻到重的位阶排序:一般而言,涉及财产的伤害总体上要轻于涉及自由的伤害,而涉及自由的伤害总体上又轻于涉及生命健康的伤害。由于生命利益价值的最高性就使得剥夺生命的死刑并不因其无痛化的实施方式而减损其作为最严厉伤害的地位。然而,我们需要注意的是,如图1所示,以伤害替代痛苦解释惩罚并不意味着要将痛苦排除在惩罚之外或是否定惩罚所可能带来的痛苦,这显然不可能。在绝大多数情形中,作为一种伤害的惩罚确实可以导致痛苦的产生,痛苦作为伤害的自然结果。但是在讨论伤害的时候,痛苦实际被纳入伤害之中了,痛苦本身作为伤害的自然结果既没有必要将其分离出来单独予以考察,也不具有道德正当性讨论的意义。痛苦作为伤害的应有之义被纳入其中。并非所有的痛苦都是伤害引起的,但是只有那些由伤害引起的痛苦才具有正当性讨论的可能。一个成功的惩罚并不必然导致痛苦的产生,但是必然会导致利益的受损,其种类、大小能够达至认知上的相对确定性。假若对犯罪者的惩罚并没有导致伤害的实现,我们就必然要质疑这是不是惩罚了。

图1

以伤害解释惩罚还可以在刑事立法中找到依据。根据刑法以及相关的刑罚执行法的规定:死刑涉及对生命的剥夺;徒刑(有期徒刑和无期徒刑)对行动自由的一定时间或永久限制;罚金、没收财产等涉及被惩罚者的财产损失,政治权利的剥夺实际也是对政治自由的限制或剥夺。这些惩罚都表现为对利益的某种阻退或导致利益的受损,即它们都是某种伤害。但是刑事法律中并没有对痛苦的强度、实现方式等做出明确的规定。另外政治权利等的限制与剥夺对很多人而言并不会造成痛苦,但无法说这不是一种伤害。所以以痛苦解释惩罚无法得到法律的佐证。一般而言,我们只要将犯罪者关进监狱、扣缴一笔钱等伤害即可实现惩罚,至于是否因此痛苦则无法保证。并且某些痛苦必须被排除于惩罚之外,如肉体的痛苦,以致现代的各种强制手段都尽量保持与肉体的距离,另外现代文明社会显然不会容忍监狱中那此起彼伏的痛苦呻吟。

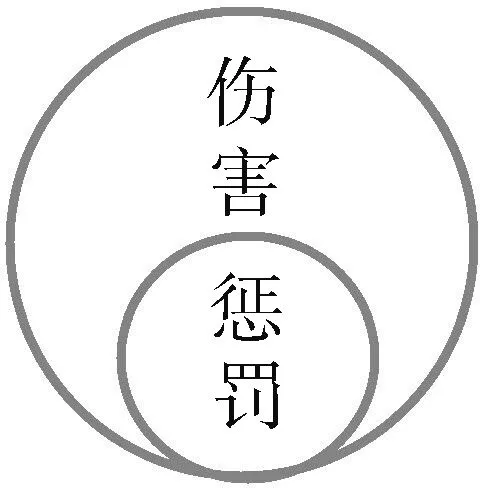

虽然用伤害替代痛苦确实可以解决以痛苦解释惩罚所产生的那些难题,但是伤害还远非是惩罚,以上论述也绝非是以伤害解释惩罚适当性的核心体现(或者全部)。伤害在对上述难题解决的比较优势仅仅确立了其作为惩罚的基础或底色,如图2所示。下述的阐释致力于对惩罚与其他不同种类的伤害的辨析,通过区辨要素达至对惩罚的理解。因为对惩罚而言,仅仅有伤害还是远远不够的,还需要引入其他要素并通过增补伤害的内涵要素来限缩其外延,使伤害升华成为惩罚。可见,这实际上是传统的“种属+种差”的定义方法的运用,毕竟定义是通向理解的重要进路之一:辨析出惩罚与其类似的非惩罚的差异所在,及对这些差异的反思。而使得伤害能够与这些内涵要素相搭配的基础就是痛苦所不具有的外部指涉性,而这一指涉性不仅仅是指向或是涉及,更重要的在于对外物的作用和影响。

图2

(二)痛苦与伤害的指涉差异

痛苦是隐秘于人内心之中的一种心理状态,痛苦只能是“我”自己的痛苦,痛苦的发出者和承受者是同一人,即痛苦是在我自己内心中生发的,而对痛苦的体验也在我的内心之中。痛苦只能自我指涉而无法指涉外物,这是因为当我们具有一种对痛苦的有意识感觉经验时,这一感觉经验所指涉的依然是痛苦。(30)参见约翰·塞尔:《意向性:论心灵哲学》,刘叶涛译,上海:上海人民出版社,2007年,第2-3页。痛苦没有可以指涉的外在对象。正因如此,“英文 pain 或 hurt 后面都没有 of,即缺失‘关于什么’”。(31)顾曰国:《意向性、意识、意图、目的(标)与言语行为——从心智哲学到语言哲学》,《当代语言学》2017年第3期,第321页。亦即,我们只能询问谁(自己)痛苦,而无法说谁痛苦什么。简单而言,痛苦除了“我”之外,并不指涉其他的事物。痛苦就是我自己的痛苦,其所强调的是个体化的体验。这一特性与惩罚的日常用法是不符的:惩罚是针对或指向犯罪者做出的,犯罪者是惩罚所首先指涉的对象。所指向犯罪者的惩罚也预设或要求惩罚者(主要是国家)的存在,因为惩罚还需要一个发出者,除了惩罚谁之外,谁惩罚也是密切相关的。可见,不同于痛苦只是“我”自己的痛苦,惩罚却涉及惩罚者与被惩罚者这两个具有内在关联的主体。虽然,在惩罚的证成理论中涉及主体本位和主体间本位的立场之辩,但这只是两种不同价值取向,都承认二者及其关系。这就意味着痛苦无法与有意的(intentional)、责难的(reprobative)等惩罚的核心要素搭配,也就无法通过区分不同的痛苦而将惩罚与其类似物予以区分。(32)将要讨论的惩罚所具有的且与非惩罚伤害予以区分的特征要素根据可以分类为:关乎伤害或伤害行动的有意性和责难性要素,关乎伤害主体的权威性要素,回应性要素则是关乎伤害的原因或理由。

而伤害则不同,我们在谈论伤害的时候,伤害明显地指涉他物。伤害都是涉及什么的伤害,英文伤害(harm)后面带有of,表明关于什么的伤害。而备受关注的伤害具有属人性,即伤害往往来自他人并指向他人,伤害由此就是指涉他人的伤害。若是从主体的角度去理解就更加明晰了,伤害是由发出者指向承受者,而伤害的发出者与伤害的承受者是不相同的,即使在自我伤害的情形中,我们依然可以区分发出者和承受者,“我”分饰了伤害者和承受者这两个角色,至少在概念上不会混淆。这一点与惩罚的日常使用是吻合的:惩罚与伤害都可以针对他人,而这也同时意味着它们都来自他人,即使说“自我惩罚”的时候,这里的我也是分饰了惩罚者和被惩罚者这两个角色,而不会引起理解上的困惑。而且伤害与那些惩罚之所以为惩罚的那些核心要素相搭配,构建起两个主体之间的人际关系,使伤害得以升华为惩罚。

痛苦潜藏于无法被他人触及的内心之中,痛苦的产生就不能像硬塞在我手里的一个苹果一样无法被置于他人内心之中,能够确保我手里有苹果一样确保我痛苦,前述已经得出,导致痛苦实际指的就是施加伤害。而伤害是一种可以经由外力予以实现的利益受损的外在的客观存在(至少可以被感知),(33)参见詹泽、吴宝沛:《无处不在的伤害:二元论视角下的道德判断》,《心理科学进展》2019年第1期,第129页。即“作为名词的‘伤害’所指的是某人的情况或状态”。(34)乔尔·范伯格:《刑法的道德界限:对他人的损害》,第115页。虽然痛苦也是指某人的内在状态,但是不同于痛苦是某人“自己”内心的状态,而伤害则是他人的状态,痛苦的产生者和承受者是一致的,而伤害的发出者和承受者却是不同的。前述对利益的阻退即是伤害,痛苦就是痛苦的感觉,感觉者或是感受者就是痛苦的核心,而伤害就是源自他人的伤害或是针对他人的伤害,强调的是行动,那么行动的发出者就是核心。

然而,伤害的指涉性最为显著地体现在作为行动的伤害行为上。《DK·牛津英汉双解大词典》中将“harm”解释为“cause harm to”,(35)英国DK公司编:《DK·牛津英汉双解大词典》,北京:外语教学与研究出版社,2005年,第448页。即伤害行为就是能够导致伤害的那些行为。那么,剥夺(deprive)他人的利益和附加(inflict)他人以不利益这两类导致伤害的行为实际上就是伤害行为。伤害行为所指向的对象实际上就是伤害的承受者,承受者主要指的是作为个体的人。由此,我们所说的伤害,其完整的词性变化应当包括:伤害者对被伤害者实施某一伤害行为,该伤害行为导致被害人遭受利益受损这一伤害。(36)乔尔·范伯格:《刑法的道德界限:对他人的损害》,第115页。由此,“伤害某人”(harm sb.)实际上就等同于“施加某一伤害于某人(inflict/impose/give a harm on/to sb.)”,伤害行为实际也就是将利益的受损这一伤害的结果加于他人之上。这也表明了我们对伤害的理解,主要是从行动的角度进行的。

三、伤害如何升华为惩罚

(一)惩罚者及其意图为中心的行动

“行动是一个人所做的事情”,(37)约翰·塞尔:《意向性:论心灵哲学》,第3页。这是因为行动的一个基本特征是:“如果某一行动被成功实施,它必然以物理的方式与世界发生关联。”(38)史天彪:《塞尔意向行动理论探析》,《天津大学学报》2014年第3期,第275页。这就意味着痛苦和害怕都不是行动,也不是“心理行动”(mental act),作为内在心理状态的痛苦和害怕都无法以诸如“我现在正在痛苦” 和“我现在正在害怕蟑螂”这样的表达来回答“现在你在做什么”?(39)约翰·塞尔:《意向性:论心灵哲学》,第3页。痛苦只能停留在心灵之中,而无法与外部世界产生物理形式的关联。痛苦并非是对外部世界的影响,相反却是外部世界对心灵的影响。

“行动,就其特性而言由两部分组成,即心理部分和物理部分”。(40)约翰·塞尔:《心、脑与科学》,杨音莱译,上海:上海译文出版社,2006年,第53页。按照前述伤害行为特征的阐释,伤害作为一种行动,其物理部分就是“实施了一个行为”,实际上这里所说的应该是身体的“动作”或“反应”(behavior);(41)此处的“行为”就指的是身体的举动,即行动的物理部分。“行动”(action)与“行为”(behavior)之间的异同参见王立教授(《应得的类型》,《世界哲学》2017年第4期,第133页)的相关论述。“心理部分是一种意向”,(42)约翰·塞尔:《心、脑与科学》,第53页。伤害行为的心理部分就是意图。(43)人们对意图的理解是通过目的来实现。参见顾曰国:《意向性、意识、意图、目的(标)与言语行为——从心智哲学到语言哲学》,《当代语言学》2017年第3期,第320页。意图是意向的一种,(44)约翰·塞尔:《心、脑与科学》,第50页。意图可以理解为想做或打算做某事。另外,由于从行动的角度去理解伤害,仅仅存在身体动作以及承受者(或行为指涉者)并不足以构成一个完整的行动表述,行动本身就预设了发出者的存在。而仅有动作并不能建构起伤害者与被伤害者之间的关系(或者说仅仅是建立了外在的偶然联系),伤害行为的发出者(伤害者)与被伤害行为接受者(被伤害者)之间的联系因意图的存在而得以构建。(45)参见文学平:《集体意向性与制度性事实:约翰·塞尔的社会实在建构理论研究》,北京:法律出版社,2010年,第45页。“在行为结构中,关键性的概念是意向性的概念”。(46)约翰·塞尔:《心、脑与科学》,第50页。这一关键体现在,意图不仅仅是驱动人们实施行动的理由(47)参见李天义:《理由、原因、动机或意图对道德心理学基本分析框架得梳理和构建》,《哲学研究》2015年第12期,第69页。和表征行动,(48)亦即意图的内容,如想要做什么,指的就是所实施的行动。参见顾曰国:《意向性、意识、意图、目的(标)与言语行为——从心智哲学到语言哲学》,《当代语言学》2017年第3期,第319-320页。而且还决定了行动的意义:“意义与意向是关联在一起的。要明白某个事件的意义,就需要把握其意向。从这个角度说,意向决定了事件的意义。”(49)陈嘉明:《“理解”的理解》,《哲学研究》2019年第7期,第118页。

意图是行动发出者的意图,那么意图的关键性由此就凸显了行动发出者在行动中的核心。痛苦作为主体的一种内在的心理状态,强调的是伤害的承受者的内在感官体验;而伤害作为导致利益受损的客观实在,正是伤害者的主观意图所追求的(或者说正是行动者的意图)。当我们以伤害取代痛苦理解惩罚就意味着从追求被惩罚者自我主观感受转向强调惩罚者为核心的实践活动,就是将理解或解释的视角从“被惩罚者”(punishee)视角转换为“惩罚者”(punisher)视角,对谁施以何种伤害及其数量等皆是以惩罚者为中心展开。如果说之前痛苦强调的是被惩罚者,伤害就凸显的是惩罚者,痛苦与“体验”不可分离,而伤害则与“行动”紧密相连。

前述已经提及,以伤害解释惩罚仅仅是我们理解和解释惩罚的基础或底色。对惩罚而言,仅仅有伤害(的结果)是不够的,仅凭伤害本身无法将惩罚与其他近似物区分开来。既然意图是行动的一个必备要素,那么意图内容的不同就成为我们区分不同行动的重要标志,或者说正是不同的意图赋予或是决定了不同行动的意义,那么我们就可以根据这一不同的意图来区分具有同样外观但不同意义的行动。同样是都能够导致他人利益的受损伤害行为,对一个杀人的精神病人实施的终身隔离限制和对一个理智正常杀人犯的终身监禁,两者所造成的伤害是一致的,都是对他人自由的永久限制。这样的情形还有很多,如强制扣缴的个人所得税和罚金,检疫隔离与监禁,截肢手术与刖刑,文身与墨刑等。现代惩罚形式的罚金、监禁以及古代惩罚形式的刖刑、墨刑之所以都是惩罚,与前者本质的区别在于它们都抱有追求他人利益受损的意图或目的。而诸如税收、检疫隔离、截肢手术以及文身则不具有追求他人利益受损的意图。然而,说这些行为不带有伤害他人的意图并不意味着这些行为本身并不带有任何意图,如检疫隔离是抱有阻断疫情传播的意图,而文身则是追求美,截肢手术则是为了挽救生命等,而这些行为所导致的利益受损只是副作用,对于行为者而言至多是预见到或是可预见到的,并不在其意图之内。例如行为者往往会采取其他的一些方式来尽量减小这一伤害如为被检疫隔离者提供较好的食宿条件,这是监禁所不具有的。可见,惩罚不仅仅是一种伤害,而且是与惩罚者的主观意图紧密联系的伤害,即是一种有意图的伤害。“一项行动是否为惩罚行为可能取决于惩罚者意图状态的事实,乍一看似乎有些奇怪,但经过思考,似乎应该很清楚必然如此”。(50)Boonin,The Problem of Punishment,p.14.一个人有意伤害和无意中做了伤害的事情,这一差别界定了具有类似外观但不同意义的行动,那么惩罚性伤害与非惩罚性伤害之间的区别就在于意图的差异,由此可见,意图对我们理解惩罚的重要性。更为重要的是,意图还是表明道德相关性的一个重要标志。一种非有意的伤害是一种恶的话,那么有意的伤害就是一种双倍的恶,在正当性论证中后者显然是要严于前者。基于此,惩罚就是惩罚者有意地伤害被惩罚者,或者,惩罚是惩罚者强加于被惩罚者的有意的伤害。

(二)回应性要素

虽然惩罚是由惩罚者施加于被惩罚者的有意伤害,这也意味着所有的惩罚都是有意的伤害,但是并非所有有意的伤害都是惩罚。那么我们又如何区分惩罚和那些不正当的有意伤害呢?我们以监禁他人和非法拘禁他人为例予以说明。显然,监禁与非法拘禁具有同样的举动外观且都具有追求限制他人自由的这一伤害意图,但是监禁之所以正当合法而非法拘禁不正当不合法的关键区别在于:非法拘禁可以毫无缘由地做出,而作为监禁的惩罚却只能针对那些先前实施了犯罪恶行的人。康德认为“惩罚在任何情况下,必须只是由于一个人已经犯了一种罪行才加刑于他”。(51)康德:《法的形而上学原理——权利的科学》,沈叔平译,北京:商务印书馆,1991年,第163页。若将其加于无辜者的话,这就不是惩罚,而是彻头彻尾的不法伤害。只有那些已经实施了犯罪恶行的人被有意地伤害时才有可能将其称之为惩罚。惩罚只针对先前已经实施了犯罪恶行的这一要素,我们将其称之为回应性要素,惩罚是对犯罪恶行的正式的严肃的回应。惩罚因此就是,惩罚者因被惩罚者先前罪行而强加于被惩罚者的有意的伤害,或者惩罚者因被惩罚者先前所实施的犯罪恶行而有意地伤害被惩罚者。

如果回应要素从反面的角度来解释的话,就意味着那些没有实施犯罪行为的人即无辜者不能够被加以惩罚。针对先前实施了犯罪恶行的人施加的伤害才能够成为惩罚,一旦缺失了这一要素对那些无辜者施加的所谓“惩罚”只不过是不法的伤害,“无辜者能够遭受特定惩罚所造成的伤害,但严格地说,无法被惩罚”。(52)Boonin,The Problem of Punishment,p.19.

那么什么是犯罪恶行呢?一般认为可分为两类:一类行为被称为自然犯,之所以被规定为犯罪恶行是因为其行为本身的道德恶性,如杀人、抢劫、强奸、盗窃等;另一类则被称为法定犯,因违犯了法律的禁止性规定而被规定为犯罪,如走私、妨碍司法、侵犯知识产权等。这一犯罪分类方式最早可以追溯至罗马法时代的自体恶(mala in se)和禁止恶(mala prohibita)。就犯罪定义方式而言,二者的区别在于“客体决定论可以较好地解释自然犯的正当性根据,主体决定论更适合法定犯的正当性解释”。然而二者仍具有内在关联:“法定犯是自然犯的衍生形式。……作为原始的犯罪形态,自然犯为适应新的复杂社会关系而发展出许多新的形式。这些新型犯罪……究其本质,仍然无法完全隔断与其原始形态的内在联系。法定犯就是这一适应、蜕变、自我复制和不断发展的衍生产物。”(53)白建军:《法定犯正当性研究——从自然犯与法定犯比较的角度展开》,《政治与法律》2018年第6期,第6、10页。由此,自然犯与法定犯这两类犯罪行为并非是分离的,但这一衍生关系又不足以取消二者之间的区分,这对于认识何为犯罪行为以及如何将其与非犯罪行为区分开来具有重要意义。

(三) 非难性要素

让我们继续检视回应性的有意伤害对理解惩罚而言是否是充分的。有意性和回应性这两个要素并不足以将惩罚性伤害与非惩罚性伤害完全区分开来,这就需要引入新的要素:“一个充分阐明性的惩罚的定义必须包括一个进一步的要求:作为对侵害的惩罚,行为必须表达对违法者的正式反对。”(54)Boonin,The Problem of Punishment,p.22.惩罚所具有的表达反对与谴责的这一特征被称为“惩罚的表达功能”,这是由美国学者乔尔·范伯格(Joel Feinberg)首次提出并详细阐释于1965发表在《The Monist》的“惩罚的表达功能”(The Expressive Function of Punishment)一文中的,并且得到了很多的刑罚理论学者的支持。(55)诸如Antony Duff(Punishment,Communication, and Community,New York:Oxford University Press, 2001);Christopher Bennett(The Apology Ritual:A Philosophical Theory of Punishment,Cambridge:Cambridge University Press,2008);David Boonin(The Problem of Punishment)等。前述有意性要素中提及的那些有意图的伤害和无意图的伤害的区分也可以以非难的有无来区分,以对知名教授讲座收入的税收和小偷盗窃的罚金比较来看,两者都涉及一定数额的金钱损失,税收可以被认为是对讲座收入得以实现的保障机制的维续所需,这样的保障机制的存在有助于知名教授讲座的继续实施。可以说,税收是一种保护费用。而对于盗窃而言,罚金并非是维护盗窃行为保障机制运转所需,更有可能是被用于消除或是减少这一行为,罚金就不是保护费用,而是严肃的非难。

非难是惩罚者通过实施指向他人的有意的伤害直接表达了反对行为者所做之事的心理状态。“反应态度必定是他人的,能够表达反应态度的东西也必定是他人的某种对待”。(56)汪志坚:《论罗尔斯反驳前正义应得的理由》,《现代哲学》2019年第3期,第112页。可见,非难的要素与惩罚者紧密关联,惩罚者对他人施加不好的对待这一非言语行动,实际上等同于惩罚者所做出“我反对和不赞成他这样做”的言语行动。而对犯罪者所做出的有罪判决也正具有此等意义。刑事判决书中最为重要的部分就是罪的确定,惩罚者将该行为正式地认定为是犯罪的恶性。罪就是对行为恶性的确认与宣告,而惩罚就是对这一确认与宣告的正式的、严肃的表达。惩罚所具有的最核心的要素就是对犯罪行为表达反对与谴责。

(四)权威性要素

虽然惩罚脱胎于原始社会的复仇,但是惩罚绝不是复仇,二者具有本质的差异。在黑格尔看来,报复和犯罪都是侵害,这是因为他们都是出于个人意志的行为,都会导致不法即对作为普遍意志的法律的侵害。复仇源于私人感觉的憎恨,受害者或是其亲属甚或是那些疾恶如仇的人对犯罪者实施的伤害就是这一情感的宣泄,是典型的个人意志的体现。憎恨情感的宣泄就会导致“被害人看不到不法所具有的质和量的界限,而只把它看作一般的不法,因之复仇难免过分,重新又导致新的不法”。同样,在黑格尔那里,惩罚与犯罪外观上都是一种强制或侵害,但是惩罚之所以是正当的,除了前述的因素之外,很重要的一点就是惩罚所实施的主体不同:“固然法官也是人,但是法官的意志是法律的普遍意志,他们不愿意把事物本性之中不存在的东西加入刑法之内。”(57)黑格尔:《法哲学原理》,第124页。法官作为第三方,以具有普遍性的法律为惩罚发动的根本依据,从主观特殊个体意志的伤害上升为带有普遍意志的惩罚。公正与客观是具有正当性的惩罚所应具有的首要特征。

“惩罚是一个预留给那些有必备权威的特权,并且只在特定由法律严格规定的条件下,或在家庭的或私人机构的情形下,由可以被称为‘家规’所规定的条件下,并且它们由规则和法令所确定,并且授予权利和义务”。(58)Feinberg,Doing and Deserving:Essays in the theory of responsibility,p.71.法律赋予惩罚以权威性,不仅仅涉及对相关机构和个人身份的要求,对惩罚的方式与形式以及程序也做出了明确而细致的规定。就法律惩罚而言,广义上惩罚的实施不仅仅指的是法官对罪与罚的裁判权,也包括惩罚的设立权和惩罚执行权,即立法权、司法权和执法权都涉及惩罚的权威性要素。法律这一权威性要素的加入使得有意的、回应的、谴责性的伤害最终脱离不法升华为正当的法律惩罚。

结 语

从上述分析可以得出,虽然表面上以痛苦为基础解释惩罚的学者和以伤害为基础解释惩罚的学者在对惩罚的定义和特征的理解和解释上差距不大,似乎仅是关注焦点不同。然而这一不同,导致了对惩罚本质的认识差异,这一差异进而引起了在解释惩罚时不同的境遇。惩罚,从行动角度理解,是惩罚者的惩罚,惩罚者强加于犯罪者的只能是伤害,至于痛苦则是犯罪者的主观内在体验,由此伤害更多是源自他人的伤害行动,而痛苦却只能是自我的痛苦感觉。并且痛苦只是伤害的自然结果,从而也就无法被纳入道德上正当与否的考量,而伤害却历来是道德正当性关注的核心。正是伤害具有这些特征,使其能够被称为理解惩罚的基础。通过将惩罚这一伤害与其他非惩罚伤害的区分得出的有意性、回应性、责难性和权威性四个要素,其中,有意性、谴责性与惩罚者的意图和情感紧密关联在一起,而权威性要素则与惩罚者的身份密切联系,回应性要素既是正当性理由,也是意图(有意性)与情感(责难性)所指向的,其中包含人们对行为的认知评价、价值承载;有意性要素也是责难性要素所要求的,无法无意地责难他人,正如我们无意地奖励他人。上述要素使得原初不法的伤害升华为正当的惩罚,也正是这些要素再次否定了以痛苦来解释惩罚的适当性,痛苦无法与这些要素相结合。对惩罚如此理解,不仅仅适用现代的惩罚形式,也适用古代的惩罚方法。尽管古代的惩罚以肉刑为主,直接作用于人的身体,更为容易也更为自然地偏向痛苦,但是也无法否认对犯罪者利益的伤害。