论中国早期教育史上的“教治”

2021-11-24王小盾

王小盾,韩 朝

华夏先民的教育是从自然教育开始的,其最早的社会性形态是“巫教”。《史记·五帝本纪》所云“依鬼神以制义”,(1)《史记》卷一,北京:中华书局,1959年,第11页。指的就是这种为建立基本社会秩序而实施的神道设教。《说文解字》释“礼”为“事神致福”,(2)段玉裁:《说文解字注》卷一,上海:上海古籍出版社,1981年,第2页下。则是说巫教的本质特点在于以神灵的名义达成某种协调——因为礼教的最初形态也是巫教;而事神所致之“福”,据《荀子·天论》的解释,指的是“顺其类”,(3)王先谦:《荀子集解》卷十一,北京:中华书局,1988年,第309页。即天人关系的和谐。从古书所记创制文明的神话看,巫教是仪式之教、法术之教;从新石器时代的祭祀遗址和相应礼器看,其主要活动形式是包含交通人神之节目的集会;而现有甲骨文资料表明,它的盛期在殷商。(4)参见赵容俊:《殷商甲骨卜辞所见之巫术》,台北:文津出版社,2003年,第294-296页。《尚书·君奭》载周公言:“我闻在昔成汤既受命,时则有若伊尹,格于皇天。在太甲,时则有若保衡。在太戊,时则有若伊陟、臣扈,格于上帝;巫咸乂王家。在祖乙,时则有若巫贤。在武丁,时则有若甘盘。率惟兹有陈,保乂有殷,故殷礼陟配天,多历年所。天惟纯佑命则,商实百姓、王人,罔不秉德明恤。”(5)《尚书正义》卷十六,《十三经注疏》清嘉庆刊本,北京:中华书局,2009年,第1册,第475页下-476页上。可知巫教是“多历年所”的制度,旨在通过交通“皇天”和“上帝”来治理王国,使君臣都谨慎地保持美德。

关于先秦两汉时期的教育,人们所熟知的概念是“教化”。按《说文解字》的解释,“教”为“上所施下所效”,“化”为“教行”,(6)段玉裁:《说文解字注》卷三下、卷八上,第127页上、384页下。则“教化”是指“以教化民”“以教道民”,完成上施下效这一过程。《荀子·正论》说:“尧舜,至天下之善教化者也。”(7)王先谦:《荀子集解》卷十二,第336-337页。这是将教化联系于一种高超的辅政手段,认为它与贤君政治同起讫。《礼记·经解》说:“礼之教化也微,其止邪也于未形,使人日徙善远罪而不自知也。”(8)《礼记正义》卷五十,《十三经注疏》,第3册,第3495页下。意为教化重在“德教”,用濡染人的方式以达到移风易俗的目的。《周礼·地官》记“大司徒”有十二教责——以祀礼教敬,以阳礼教让,以阴礼教亲,以乐礼教和,以仪辨等,以俗教安,以刑教中,以誓教恤,以度教节,以世事教能,以贤制爵,以庸制禄——其宗旨在于改变人的素质。(9)《周礼注疏》卷十,《十三经注疏》,第2册,第1514页。以上这些说法涵括了“教化”的几个要素,即由政治家实施,采用以礼施教的方式,实现“止邪于未形”的教育理想。总结春秋以来的相关表述,“教化”一词主要有三个涵义:一是指早期教育活动中具有长效意义的关于德行、信仰的因素;二是指诗教、乐教、礼教等素质教育项目;三是指围绕“德教”而进行的教育活动。从思想内涵来看,它显然是一种不同于巫教的教育形态。

“巫教”和“教化”是理解中国上古文化的重要概念。联系二者关系来探讨早期教育,至少有以下三方面意义:一方面,教育具有辅助政治、调整社会关系的功能,考察其形态的更替,有助于检讨以下两种学说的由来:一是古之所谓“圣人制礼”之说(应理解为圣人把巫教改造为礼教),二是所谓有天地万物“然后礼义有所错”之说(应理解为“礼义”是另一种形式的“天人合一”)。另一方面,早期教育的核心内容包括礼教、乐教和诗教。依据教育思想的变化,可以考证“礼”“乐”“诗”等事物的产生和发展。第三方面,文本因文化传播的需要而产生,又因学习和模仿的需要而成为经典,所以,通过对早期教育形态的考察,可以理解中国古代经典的形成。不过,如果说中国早期教育经历了从“巫教”到“教化”的演进过程,那么其中有一个缺环尚未引起研究者的足够注意,这便是同“教化”相联系的概念——“教治”。教治实际上是“巫教”之后教育史上的重要一环。只有辨明它的具体表现及其与“教化”的关系,才能对中国早期教育及与之相关的文化现象有一个更准确的认识。今故试作讨论。

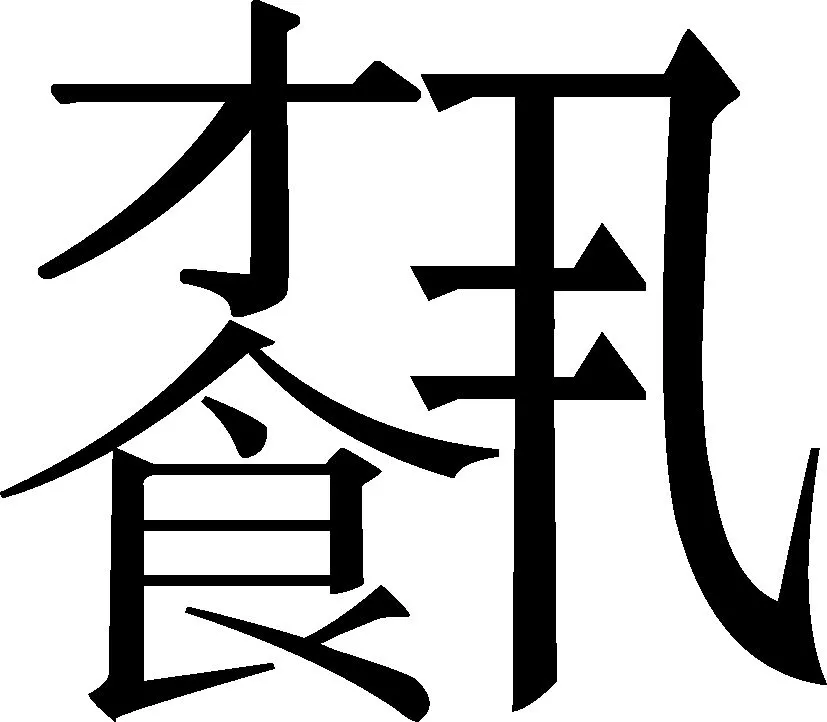

一、“教治”的基本内涵

巫教和“教治”一样,要旨在于治理,因而殷代出现了伊尹、保衡、伊陟、臣扈、巫咸、巫贤、甘盘等具政治身份的巫师。但巫教的重点在于以神灵的名义达成某种协调,不同于周代出现的“教治”。为什么说“教治”出现在周代呢?有一个理由是:“教治”一词同“教化”“教育”等概念,以及见于先秦典籍的“教戒”“教训”“教诲”诸词,是彼此关联的。关于“教治”概念,《周礼》《礼记》有明确记录。例如《周礼》载:“小司徒之职,掌建邦之教法,……及大比六乡四郊之吏,平教治,正政事,考夫屋及其众寡、六畜、兵器,以待政令”;“州长,各掌其州之教治政令之法”;“党正,各掌其党之政令教治”;“诸子,掌国子之倅,掌其戒令与其教治,辨其等,正其位”;“小行人……及其万民之利害为一书,其礼俗、政事、教治、刑禁之逆顺为一书,……凡此物者,每国辨异之,以反命于王,以周知天下之故”。(10)以上参见《周礼注疏》卷十一、十二、三十一、三十七,《十三经注疏》,第2册,第531页上-1537页上、1545页下、1546页下、1836页上、1932页下。《礼记·燕义》载:“古者周天子之官有庶子官。庶子官职诸侯、卿、大夫、士之庶子之卒,掌其戒令,与其教治,别其等,正其位。”(11)《礼记正义》卷六十二,《十三经注疏》,第3册,第3669页上。大致的意思是说:“教治”是一种辅政手段,由周王朝的各级官员——特别是礼俗文化之官——负责实施。

判定这些记录中的“教治”是周代概念,另外还有三条理由:其一,周代出土文献屡屡证明,《周礼》《礼记》二书反映了周代史实。比如《周礼》官制和西周金文官制一致,亦即与王权分封制一致。(12)参见张亚初、刘雨:《西周金文官制研究》,北京:中华书局,1986年,第111-143页;刘起釪:《〈周礼〉真伪之争及其书写成的真实依据》,《古史续辨》,北京:中国社会科学出版社,1991年,第650页。其二,“教治”一词富于年代性。它既不见于《论语》《孟子》《左传》等春秋战国时期的典籍,也不见于其他汉代文献,是属于周代的词语。其三,同“教治”相关的种种记载,可以在关于周代制度的其他记录中得到印证。

其次可以印证的是“教治”的范围:一部分是普通教育,施于庶民;另一部分是专业教育,施于特殊人才。前者在《周礼·大司徒》中有“万民”之称,即所谓“正月之吉,始和布教于邦国都鄙,乃县教象之法于象魏,使万民观教象,挟日而敛之。乃施教法于邦国都鄙,使之各以教其所治民”。可见施行教法的过程是:先把教法悬挂于象魏(宫阙)让万民观看,然后让各诸侯国和王畿内的官员据以教育所治理的人民。具体做法,则是在大司徒统领下,司徒、乡师、乡大夫、州长、党正等各教其所治乡之民、州之民、党之民,司市、质人、胥师、贾师等教治从商之民,草人、稻人、山虞、林衡等教治山、野、林、田之民。(20)以上参见《周礼注疏》卷十,《十三经注疏》,第2册,第1522页下-1523页上。后者包括一系列针对贵族子弟和技艺人的教育,比如夏官诸子教“国子”,地官师氏、保氏以及春官大司乐等教王子、群后之子以及公卿大夫、元士之子,所教有“三德”“六艺”。另有天官内宰等教后宫之人以“阴礼”,有春官大师、小师、磬师等教瞽矇、视瞭以“六诗”和各种器乐。(21)具体参见《周礼》之大司徒、内宰、九嫔、小司徒、州长、党正、师氏、保氏、大司乐、乐师、大师、小师、诸子、内宰、瞽矇等官职守。贾公彦疏“师氏”云:“国之子弟即王大子已下,言弟,即王庶子。以其诸侯已下皆以適子入国学,庶子不入,故知也”;“云‘王公之子弟’者,此即《王制》云‘王大子、王子、群后之大子、卿大夫元士之适子。’”参见《周礼注疏》卷十四,《十三经注疏》,第2册,第1575页上。总之,在“教治”时代,政治品德教育、知识技艺教育是由官方有计划地实施的,针对中央至地方不同群体、不同等级之人。

以上两种教育各有重点:施于庶民的教育重在“治”,即孔颖达释“治”时所说的“治身”;施于专业人才的教育重在“教”,即郑玄释“教治”时所说的“修德学道”。(22)参见《礼记正义》卷六十二《燕义》,《十三经注疏》,第3册,第3669页上;《周礼注疏》卷三十一《诸子》,《十三经注疏》,第2册,第1836页上。前者的核心是培养行为习惯,后者则重在培养政治品德。也就是说,教治以整治周人行为和社会秩序为宗旨,既强调“身行”(行为规范)也强调“德”。若把教治这两方面内容综合起来,则可以概括为“道德之教治”。关于其效果,宋人《礼记集说》云:“施之于教治,足以齐风俗而立民信用。”又云:“施诸教治,以成人子养亲之全德也。”(23)卫湜:《礼记集说》卷三十八《律中大簇》、卷七十《内则》,《通志堂经解》,第12册,第528页上;第13册,第87页上。清人《日讲礼记解义》云:“古者……设庶子官者,其职专主诸侯、卿、大夫、士之庶子副贰于其父者之事,为之掌其征役之戒令,与其道德之教治,别其父尊亦尊、父卑亦卑之等,正其朝廷尚爵、学校尚齿之位。”(24)《日讲礼记解义》卷六十四《燕义》,任宏点校,北京:华龄出版社,2012年,第511页。这就是说,在后人看来,“教治”概念的要点是“教”“治”并行,通过“教”来实现“治”。其实,这种说法早见于《国语·齐语》,云:“教不善则政不治。”韦昭注:“治,理也。”《周礼》亦有“大宰之职,掌建邦之六典,以佐王治邦国:一曰治典,以经邦国,以治官府,以纪万民。二曰教典,以安邦国,以教官府,以扰万民”云云,贾公彦疏:“治,所以纪纲天下。”(25)《国语》卷六《齐语》,上海师范大学古籍整理组点校,上海:上海古籍出版社,1978年,第238页;《周礼注疏》卷二,《十三经注疏》,第2册,第1389页。总之,“教治”的基本内涵是以“教”辅“治”,由“安”臻“治”。由此看来,“教治”概念和“教化”概念是密切相关的。其要点在于:施于庶民的教育讲究通过“治”来达到“化”,而施于贵族子弟和技艺人的教育则讲究通过“修德”来达到“化”;前者可称“教治”,后者则宜称作“教化”。

不过,经仔细比较,在“教治”和“教化”之间可辨出三大差异:其一,年代属性不同。“教化”概念主要见于战国以来的典籍。比如《战国策·宋卫》有“教化喻于民,三百之城,足以为治”云云;《荀子·王制》有“劝教化,趋孝弟,以时顺修,使百姓顺命,安乐处乡,乡师之事也”云云;《列子·天瑞》有“天职生覆,地职形载,圣职教化,物职所宜,……生覆者不能形载,形载者不能教化,教化者不能违所宜,宜定者不出所位”云云。(26)参见范祥雍:《战国策笺证》卷三十二,上海:上海古籍出版社,2006年,第1845页;王先谦:《荀子集解》卷五《王制》,第 169页;杨伯峻:《列子集释》卷一,北京:中华书局,1979年,第9页。这些记录表明:“教化”概念产生较晚,大约属于诸子时代。其二,思想倾向不同。与“教治”相比,“教化”概念减少了强制意味。除《战国策》所说“教化喻于民”而外,还有《荀子·王制》所云“论礼乐,正身行,广教化,美风俗”;《大戴礼记·礼察》所云“今子或言礼义之不如法令,教化之不如刑罚”;《诗大序》所云“先王以是经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗”;以及《孟子·梁惠王上》“谨庠序之教”汉赵岐注:“庠序者,教化之宫也”。(27)王先谦:《荀子集解》卷五,第170页;黄怀信:《大戴礼记汇校集注》卷二,西安:三秦出版社,2005年,第144页;《毛诗正义》卷一,《十三经注疏》,第1册,第565页上;《孟子注疏》卷一,《十三经注疏》,第5册,第5798页上下。这些记录表明,在春秋以后人看来,“教化”是以“喻”的方式(而非“治”的方式)达于民众的,往往在庠序(而非官府)中施行;它是“美风俗”(不止“正政事”)的手段,近于“礼义”而远于“刑罚”。其三,所联系的社会实践不同。“教化”概念往往联系于私学。比如《盐铁论·论儒》引御史说:“孔子修道鲁、卫之间,教化洙、泗之上,弟子不为变,当世不为治,鲁国之削滋甚。”(28)王利器:《盐铁论校注》卷二《论儒》,北京:中华书局,1992年,第149页。皇侃《论语集解义疏》说:“孔子呼子路名云:‘由我从来教化于汝,汝知我教汝以不乎!’”(29)皇侃:《论语集解义疏》,北京:中华书局,1985年,第21页。从这几个例子看,人们习惯把孔子对弟子的教导称作教化。这三个差异启发我们,如果从“周代教育的推行与实现”这个角度来理解“教治”和“教化”,那么可以说,“教治”是在周代业已推行的教育实践,而“教化”则是同这一实践的形上部分相联系的教育理想。“教化”所强调的是教育对于政治有所独立的部分。它在周代并未得到实现。“教化”概念要到私学兴起的时代才流行开来。

二、“教治”:周代的教育实践

作为中国早期教育的具体实践,“教治”是常见于西周的一种教育现象。文献资料显示,同“教治”相联系的是举行仪典、实施政令、讨论政务等一系列实践活动。

(一)礼仪活动中的教治

从《周礼》的规定看,在大司徒等官员的职守中有借助祀礼、阴礼、阳礼、冠礼等仪式活动以教治周人,使之遵守德行,建立符合社会要求的行为规范等内容,即所谓“一曰以祀礼教敬,则民不苟;二曰以阳礼教让,则民不争;三曰以阴礼教亲,则民不怨”等等,亦即前文所提及的十二项教责。此外,庶子官也要通过内朝外朝、宗庙祭祀、丧纪、燕飨等仪典以教治诸侯公族,具体要求见于《礼记·文王世子》,如其中所云:

庶子之正于公族者,教之以孝弟、睦友、子爱,明父子之义,长幼之序。其朝于公,内朝则东面北上,臣有贵者以齿。其在外朝,则以官,司士为之。其在宗庙之中,则如外朝之位,宗人授事,以爵以官。其登馂、献、受爵,则以上嗣。……公族朝于内朝,内亲也。虽有贵者以齿,明父子也。外朝以官,体异姓也。宗庙之中,以爵为位,崇德也。宗人授事以官,尊贤也。登馂、受爵以上嗣,尊祖之道也。丧纪以服之轻重为序,不夺人亲也。公与族燕则以齿,而孝弟之道达矣。其族食世降一等,亲亲之杀也。战则守于公祢,孝爱之深也。正室守大庙,尊宗室,而君臣之道著矣。诸父诸兄守贵室,子弟守下室,而让道达矣。五庙之孙,祖庙未毁,虽及庶人,冠、取妻必告,死必赴,不忘亲也。……敬吊临、赙、赗,睦友之道也。古者庶子之官治,而邦国有伦;邦国有伦,而众乡方矣。(30)《礼记正义》卷二十,《十三经注疏》,第3册,第3048页上-3052页上。

这段话讲的是庶子的政务,要点在于以孝悌、睦友、慈爱的伦理教治国君的族人,使之“明父子之义,长幼之序”。从实践角度看,这些教治行为主要见于朝拜国君、交往百官、祭祀宗庙、聚族用餐的场合,以及军礼、丧礼、冠礼、婚礼等礼仪程序,包括对坐立方位、排列顺序、行礼先后、赗赙多寡等项目的规定。也就是说,所谓“教治”,主要是在各种仪式展演过程中针对参与者的身体行为进行规训和治理。正因为这样,古人称祀明堂、食三老、祀先贤、朝觐等礼仪活动为“天下之大教”。(31)《礼记·祭义》:“祀乎明堂,所以教诸侯之孝也。食三老五更于大学,所以教诸侯之弟也。祀先贤于西学,所以教诸侯之德也。耕藉,所以教诸侯之养也。朝觐,所以教诸侯之臣也。五者天下之大教也。”参见《礼记正义》卷四十八,《十三经注疏》,第3册,第3472页上下。

值得注意的是,礼仪活动中的教治还针对天子本人。比如《礼记·祭义》记天子巡狩云:“天子巡守,诸侯待于竟。天子先见百年者。八十九十者东行,西行者弗敢过;西行,东行者弗敢过。欲言政者,君就之可也。”(32)《礼记正义》卷四十八,《十三经注疏》,第3册,第3473页上。孔颖达疏:“此一节亦明尚齿贵老之义。”这说明,天子巡行守土诸侯时,要以会见顺序来表示“尚齿贵老”;同时也意味着,周天子的巡行过程是双向“教治”:周王受教,以身为范;周民观看周王举止,接受教治。《文王世子》也记载,周成王年幼时,周公曾让伯禽举行世子之法,令成王观礼而循行父子君臣长幼之道:“成王幼,不能莅阼。周公相,践阼而治。抗世子法于伯禽,欲令成王之知父子、君臣、长幼之道也。成王有过,则挞伯禽,所以示成王世子之道也。”孔颖达疏:“令成王且在学,学世子之道。周公代成王践履阼阶,摄王位而临天下,乃兴举世子之法于伯禽,伯禽举行世子之法,以示成王,欲令成王观而法之,使知父子君臣长幼之道。”根据《文王世子》的记载,循行这种君臣长幼之道需要注意许多细节。(33)以上参见《礼记正义》卷二十,《十三经注疏》,第3册,第3041页下-3047页下。这些细节表明,“教治”是仪式功能的重要组成部分,礼仪活动的参与者包括周天子、世子、大司徒、庶子官、伯禽等人。这些人既是施教者,也是受教者。对礼仪活动的记录,因而同时也是关于教治的记录。就此而言,古书所记周礼,其实是教治的遗迹。

(二)实施政令时的教治

西周之教治,实质上是用“教”的方式来规范民众行为。其“教”的手段包括发布政令、禁令和戒令;从另一面看,官方以发号施令形式展开的教戒、纠禁活动,也属教治。《周礼》等书对此多有记载。比如《周礼·地官·司徒》所记“司市”,主要职责是以禁令治教。贾公彦疏云:“案其职云‘掌市之治教政刑量度禁令’,以其事治教,即教官之类。”意思是说,司市发号施令的过程,就是在实施教治,其目的在于规范市民行为,使市民践行不伪、不诈、不虣等准则。“令”是教治的内容,“令”之颁行则是对教治的实施。除司市外,《周礼》所载“宫正”等掌管宫中男女出入之戒令的官员,也是以施令方式进行教治的,亦即通过实施戒令以“纠其德行”“教之道义”。(34)以上参见《周礼注疏》卷九、三,《十三经注疏》,第2册,第1504页下、1414页下。可以说,在以官治教的制度下,发令、行令的过程就是实施教治的过程。《周礼》所载地官中有教官之属六十,其明确职责便是通过“令”来教民德行规范。如质人、胥师、贾师、司虣、司稽、胥、肆长等教官,以禁令治教,使市民遵守不欺诈、不贵卖等行为规范;山虞、林衡、川衡、泽虞等教官,教山野之民遵守山林川泽等禁令,以防恶行;还有角人、羽人、掌葛、掌染草、掌炭、掌茶、掌蜃、场人等教官,发布邦赋政令,教工艺之民依令贡赋。这一切造成一个语言学现象——“令”“教”二字互训。比如《盐铁论·诏圣》:“令者教也,所以导民人。”《战国策·秦策一》“挟天子以令天下”高诱注:“令,教。”《淮南子·主术训》“而行不言之教”高诱注:“教,令也。”《玉篇·攴部》:“教,教令也。”《集韵·爻韵》:“教,令也。”(35)参见王利器:《盐铁论校注》卷十,第595页;范祥雍:《战国策笺证》卷三,第202、205页;何宁:《淮南子集释》卷九,北京:中华书局,1998年,第605页;顾野王:《宋本玉篇》卷十八,北京:北京市中国书店,1983年,第333页;丁度等编:《集韵》“平声三”,上海:上海古籍出版社,1985年,第185页。这种语言习惯,正是以令施教实践的产物。

周代“教治”内容丰富,这一方面由于技术事务被纳入行政管理,在教治活动中产生了一批技术性的政令;另一方面则由于政令范围广,今存周代文献大多属于教治文献。比如《礼记·月令》说:“王命布农事,命田舍东郊,皆修封疆,审端经术。善相丘陵、阪险、原隰,土地所宜,五谷所殖,以教道民,必躬亲之。田事既饬,先定准直,农乃不惑。”(36)《礼记正义》卷十四,《十三经注疏》,第3册,第2937页。“布农事”就是一种技术性的教治。也就是说,像田畯这样的农业官,须掌握地理、地质、植物栽培等方面的知识,并以实践方式施行教育。一些铭文文献也产生在类似的实践活动中,属于教治文献。如《大保簋》:“王降征令于太保。”《大盂鼎》:“唯九月,王在宗周,命盂。”《盂爵》:“王令盂宁邓伯。”《麦方尊》:“王令辟邢侯出坯。”《员方鼎》:“王令员执犬。”(37)吴镇烽:《商周青铜器铭文暨图像集成》,上海:上海古籍出版社,2012年,第11卷,第88页;第5卷,第443页;第17卷,第135页;第21卷,第313页;第5卷,第37页。还有一些器物以“令”为名,比如《令簋》《令鼎》《令盤》《作册令方彝》《作册令方尊》等,同样是关于周代教治的文物。

(三)君臣议政活动中的教治

古有“训”“告”“诫”“法”“语”“令”等字,义为“教”。比如《说文·言部》:“训,说教也。”《诗·大雅·抑》“四方其训之”毛传:“训,教。”《礼记·玉藻》“燕居告温温”郑玄注:“告,谓教使也。”《荀子·彊国》“发诫布令而敌退”杨倞注:“诫,教也。”又《广韵·效韵》:“教,教训也;又法也、语也。”《吕氏春秋·贵公》“愿仲父之教寡人也”高诱注:“教,犹告也。”(38)段玉裁:《说文解字注》卷三上,第91页上;《毛诗正义》卷十八,《十三经注疏》,第1册,第1195页上;《礼记正义》卷三十,《十三经注疏》,第3册,3217页上;陈奇猷:《吕氏春秋新校释》卷一,上海:上海古籍出版社,2002年,第45、51页。结合前文“令”“教”二字互训之例,可知“训”“告”“诫”“法”“语”“令”等行为皆有教治的作用。这些词语,既表述“教”的手段、“教”的方式,也指称若干种教治文体。这些文体产生于君臣议政场合,分别对应着训政、告诫、命令等行为。

以上几则铭文,说明在西周之时,已经形成以“训”“诰”方式行进行宣教的传统。而铭文中“礼福自天”“廷告于天”等语,则显示了这一传统同巫教(祀天之教)相关联的痕迹。

三、结语:关于“教治”与“教化”的联系与区别

综上所述,“教治”是在西周时期真实存在过的一种制度性的教育活动。它由政府组织实施,以政令方式下达,旨在通过种种活动来规训身体、规范行为,培养民众习惯,以建立符合宗周等级制的社会秩序。它事实上是西周社会政治与文化的重要组成部分。广义的教治,在制度层面包含礼乐;在思想层面包含以“德”为核心的教化意识;在文学层面则包含“训”“诫”“语”“令”“诰(告)”等文体;而从教育角度看,它实际上是先秦时期最重要的一种形态——是对“生活教育”形态和“巫教”形态的提升:总之是理解先秦文化的一把钥匙。

限于篇幅,本文未能深入讨论教治同礼乐制度、“德”概念、训诫文体、“巫教”等事物的具体关联。不过有一点宜作补充:“教治”之本质须通过“教化”来理解。为此要注意“教治”的几个特点:其一施教场所相对不固定,在官方发起的各种社会活动(诸如仪式活动、政令实施活动、君臣议政活动等)中,它都得到实施。其二,施教者不是某个固定的人或人群,而是君主和掌握教权的各种职官,是政府发布的训诫法令,甚至是仪式活动本身——对于仪式活动的参与者而言,仪式对身体行为的规训,就是一种关于德行的实际教令。其三,施教过程以“治”为中心,主要通过政令、刑罚、法规实行强制。与之相区别,“教化”也有三个特点:其一,尽管也包含施教者、受教者两个因素,但不再强调单方面的施教,而是注意上与下的相互作用、“化”和“风”的结合,也就是重视“教”的效果——比如在诗歌教本《诗序》中,有“风以动之,教以化之”之说,有“美教化,移风俗”之说。其二,尽管“教化”也包含上施下效这个基本关系,但更重视习惯的养成,因而强调“教化之渐”,(40)以上参见《毛诗正义》卷一,《十三经注疏》,第1册,第562页下、565页上;《仪礼注疏》卷十八《大射》,《十三经注疏》,第2册,第2252页上。强调通过教化“使人日徙善远罪而不自知”,于是也就有了“渐也,顺也,靡也,久也,服也,习也,谓之化”(41)黎翔凤:《管子校注》卷二《七法》,北京:中华书局,2004年,第106页。的理论,以及“残贼良民以争壤土,废德教而任刑罚”(42)班固:《汉书》卷五十六《董仲舒传》,北京:中华书局,1964年,第2500页。的政治批评。其三,“教化”理论有一个重要方面是要为“教治”补弊。比如在阴阳之说中,或以“教”为阳、“化”为阴,认为“阳不动无以行其教,阴不静无以成其化”,(43)陈立:《白虎通疏证》卷九《天地》,北京:中华书局,1994年,第423页。强调阴与阳须互动;或以“化”为阳、为天,“治”为阴、为地,“阳为德,阴为刑”,“天之任德不任刑”,因此要以教化来防止“法出而奸生,令下而诈起”。(44)《汉书》卷二十二《礼乐志》,第1031-1032页。实际上,儒家诗教所讲“温柔敦厚”,也是要以“温柔”限制刚直,以“敦厚”克制浅薄。(45)《毛诗正义》卷一“郑玄笺”,《十三经注疏》,第1册,第565页上。综合起来看,“教化”“教治”的区别主要在目标上:“教化”更倾向通过“教”,达到“化”民以成“治”;而“教治”则强调在“纪纲天下”的目标下,通过规训和展演施“教”以达“治”。两者的共同点在于:都把民众当作施教对象,都追求建构以人的行为为基础的社会秩序,都重视知识、技能和建基于其上的道德风尚的传承,因而可以说是相互关联的教育形态。从表面看,“教治”代表周代教育的实践形态或社会化形态,即已经广泛推行的教育;“教化”代表周代教育的理论形态或贵族化形态,即有设计而未普及的教育。而从内在结构看,“教治”和“教化”又相互包容,是一对互为镜像的概念。正因为这样,如上文所说,古人有教治为阴、教化为阳之说。

关于“教化”代表周代教育的理论形态或贵族化形态,前文已经有所涉及,在此再稍做阐述。从文献资料来看,《周礼》所记“大司徒”之职,首先是“施十有二教”,其次是“施教法于邦国、都鄙”,再次是“以乡八刑纠万民”。此外,还要“以乡三物教万民而宾兴之:一曰六德:知、仁、圣、义、忠、和;二曰六行:孝、友、睦、姻、任、恤;三曰六艺:礼、乐、射、御、书、数”;“以五礼防万民之伪而教之中,以六乐防万民之情而教之和”。至于“保氏”之职,则要“养国子以道,乃教之六艺:一曰五礼,二曰六乐,三曰五射,四曰五驭,五曰六书,六曰九数”。另外,《礼记·王制》记有“乐正”之职,云:“乐正崇四术,立四教,顺先王诗、书、礼、乐以造士,春秋教以礼、乐,冬夏教以诗、书。”而《国语·楚语上》记载楚王室的教学云:“教之《春秋》,而为之耸善而抑恶焉,以戒劝其心;教之《世》,而为之昭明德而废幽昏焉,以休惧其动;教之《诗》,而为之导广显德,以耀明其志;教之《礼》,使知上下之则;教之《乐》,以疏其秽而镇其浮;教之《令》,使访物官;教之《语》,使明其德,而知先王之务用明德于民也;教之《故志》,使知废兴者而戒惧焉;教之《训典》,使知族类,行比义焉。”(46)《周礼注疏》卷十、十四,《十三经注疏》,第2册,第1514页上下、1522页上、1523页下、1524页下、1575页下;《礼记正义》卷十三,《十三经注疏》,第3册,第2905页下;《国语》卷十七,第528页。其中有两点颇具深意:(一)《周礼》所载表明,包含“教化”元素的教育科目最早是在教治系统中出现的,即以“知”“仁”为首的“六德”之教、以“教”“友”为首的“六行”之教、以“礼”“乐”为首的“六艺”之教,以及“五祀”“六乐”之教。所谓“养国子以道”,意为这几个素质教育科目是服务于贵族人才的培养的,属“有类”之教。(二)《礼记》《国语》的记载表明:周代后期的国子之教,已经实行以“德”为中心的教育,使用《诗》《书》《礼》《乐》等面向素质培养的教材。不过,这主要是周朝中央系统的情况,诸侯国如楚王室子弟所受教育,既有《诗》《礼》《乐》等中央官学科目,也有诸如《令》《语》《故志》《训典》等以“访物官”“知废兴”“知族类”为目的、以资“治”为中心的方国官学科目。概括起来说,在晚周之时,“教化”元素不断扩大,其教育形态也经历了从局部向全局渐进的过程。

从周代文化发展史的角度看,“教化”元素逐渐扩大,这一趋势是具有普遍性的,有多方面表现。比如在“六义”概念的形成过程中,从“六诗”到“六义”的演变,经历了“乐教”(诗用于祭典唱诵和劝谏)、“乐语之教”(诗用于礼仪表达和专对)、“德教”(诗用于知识和人格的培养)这三个阶段——分别是:以技术为中心的阶段、以行为方式为中心的阶段和以道德为中心的阶段。(47)详参王小盾:《诗六义原始》第三节“从‘六诗’到‘六义’”,《中国早期艺术与宗教》,上海:东方出版中心,1998年,第246-272页。“教化”元素之发展也有类似的阶段性,只是跨度更大一些。大体说,它孕育于远古,在以技术为中心的巫文化系统中,表现为对“神人以和”的追求;(48)《尚书·舜典》:“夔命汝典乐教胄子,直而温宽而栗,刚而无虐简而无傲,诗言志歌永言,声依永律和声,八音克谐无相夺伦神人以和。”孔颖达疏:“以帝戒之云神人以和,欲使勉力感神人也。”参见《尚书正义》卷三,《十三经注疏》,第1册,第276页下-277页上。它成长于“三代”,在以行为方式为中心的教治系统中,表现为对礼乐文化的崇重;它成熟于周秦之间,在以道德为中心、重视人格塑造的氛围中,从理论层面实现了自己的本质。可以说,“教化”理论之所以流行在春秋战国以还,是由这一发展趋势决定的。如果说在此过程中有什么重要节点,那么其一:在周初,武王克商建立了以“德”为中心的政治,周公制礼作乐实现了礼与乐的结合。由此形成的“教化”可说是“德”教和礼乐之教。其二:在周末,“天子失官,学在四夷”,出现以孔子为代表的私人办学的风气,(49)史载春秋晚期以来兴办私学者甚众,孔子之外还有邓析、少正卯、宋钘、王骀、鬼谷先生等人。《吕氏春秋·离谓》:“子产治郑,邓析务难之,与民之有狱者约:大狱一衣,小狱襦袴。民之献衣襦袴而学讼者,不可胜数。”《论衡·讲瑞》:“少正卯在鲁,与孔子并;孔子之门,三盈三虚,唯颜渊不去,颜渊独知孔子圣也。”《庄子·德充符》:“鲁有兀者王骀,从之游者与仲尼相若。”《荀子·正论》:“今子宋子严然而好说,聚人徒,立师学,成文曲。”《史记·苏秦列传》载其“东事师于齐,而习之于鬼谷先生”、《张仪列传》载其“尝与苏秦俱事鬼谷先生,学术”。参见陈奇猷:《吕氏春秋新校释》卷十八,第1188页;黄晖:《论衡校释》卷十六,北京:中华书局,1990年,第724页;王先谦:《荀子集解》卷十二,第345页;郭庆藩:《庄子集释》卷二下,北京:中华书局,1961年,第187页;《史记》卷六十九、七十,第2241、2279页。形成学术下庶人、文化教育下庶人的局面。此时的“教化”,可以说是“有教无类”地实行包括礼、乐、诗在内的“六经”之教,表现为官学与私教相结合。从共性的角度看,任何形式的“教”都是以某种“化”为目的的,任何一种“教”都会在一定程度上“化”人;但从个性的角度看,只有以培养“人”的道德情操为目的的教育,才能取得具有社会意义的“化”的结果。换言之,只有到无等级教育出现以后,才能实现真正的社会“教化”。做到这一点,不仅要以礼乐之教为手段,而且要以“学在四夷”为条件。

总之,“教治”和“教化”是关于周、秦教育形态的两个概念。前者强调教育为政治服务的性质,重视行为规范,主张服从,讲究同社会现实相结合。尽管如此,在“教治”系统中仍有来自巫教的重视精神、重视彼岸的传统,表现为重德行、重礼乐的思想倾向。这种倾向成为周代教育中较具超越性和人文性的内容,然后又以“教化”的名义在私学时代发展成为一种具有理想色彩的教育学理论。研究者在考察汉代教育的时候,已经从“非官方”这一视角,注意到“乡三老”“里父老”的作用。(50)参见董树利:《20年来两汉乡里教化研究综述》,《太原城市职业技术学院学报》2004年第6期,第145-146页;李学娟:《两汉教化研究》,山东大学博士学位论文,2009年;金璐:《两汉时期非官方的社会教化》,南京师范大学硕士学位论文,2016年。可见“教化”理论有一定的实践依据。以此为观察点,可以发现:“教治”的实质是官教,亦即以下达政令的方式,由执政者逐级灌输有等级差别的意识和相关知识;其中只有少数人可以按素质培养的方式受教。“教化”理论则指向一种全社会之教,亦即用官教、民教相结合的方式,传播知识和主流思想,以达到移风易俗的效果。所以,它在私学辅助官学这个中国教育史的新阶段得到广泛传播。

从“教化”角度看“教治”,不仅可以认清“教治”这一历史上真实存在过的教育现象,而且可以更清晰地理解中国早期教育的历史进程,理解同这一进程相关联的种种文化事物,进而把提升人的思想素质理解为教育的原始属性和核心价值。这就是本文通过多侧面论证提出的对于中国教育史的一个新的认识。