苗庆滋与清太徐第一个农村党支部的建立

2021-11-17武岑怡

武岑怡

1937年11月8日,省城太原及周边的清源(今太原市清徐县汾河西部分)、太原(今太原市晋源区及小店区部分)、徐沟(今太原市清徐县汾河东部分)等县在日本侵略军的进攻下相继失陷。阎锡山的部队溃退至晋西南,以吉县“克难坡”为中心消极抗日。由于清、太、徐三县毗邻,为了适应游击战争环境,有效地领导抗战,在中国共产党的领导下,八路军120师工作团在这一地区开展党建工作,重建了党、政、军、民各级组织,三县逐步联合办公。我党先后在这一地区创造性地建立了中共清太县工委、中共清太徐联合县委和清太县抗日民主政府,依托边山地区进可攻退可守的有利地势,组建抗日武装,开展游击战争,打击侵略者,直到取得抗战全面胜利。

早在1936年冬,全面抗战尚未爆发之时,“牺牲救国同盟会”(牺盟会)就在太原县开展抗日宣传,并在组织群众抗日斗争的同时培养抗日骨干。1937年10月,时任八路军驻太原办事处主任彭雪枫和二战区“战地总动员委員会”的武装部长程子华先后来到清源县中山公园,为当地群众和从省城迁至清源县城的成成中学师生作国际国内形势报告,宣传抗日救亡主张,扩大共产党的影响。不久,太原成成中学师生抗日义勇队(太原失陷后改称“成中师生抗日游击队”)在清源县城成立,清源县120多名青年踊跃参加,积极投身抗日救亡运动。这些活动都为清太徐地区党组织的建立打下了基础。

苗庆滋

在三县联合工作机制运行中,我党在这一地区发展了一批党员,并在农村开始组建党支部,苗庆滋正是中国共产党在清太徐发展的第一批党员之一。苗庆滋(1916—1994),山西省清徐县上闫村人,高小毕业,抗日战争和解放战争期间曾化名武建平。1933年到1937年在太原、太谷、交城、祁县等地钱行、当铺当过店员。1937年11月中旬,八路军120师地方工作团派军政干部刘昆等人深入清太徐地区发动群众参加抗日斗争。他们在上闫村深入贫苦农民家中宣传抗日救亡方针,逐步组织了农民协会,办起了农民夜校,苗庆滋因出色的工作被推选为农民协会秘书。农民协会向组织起来的农民群众进行爱国主义和共产主义教育,宣传抗日救国的道理,唤醒了灾难深重的贫苦农民,提高了他们的斗争信心,增加了必胜的勇气,激发了他们保家卫国的斗志。12月,刘昆很快在上闫村组织了秘密抗日游击小组,苗庆滋、石醴泉、苗维升均为骨干成员,苗庆滋任组长。当时,正值日军初占清太徐地区,尚未站稳脚跟,晚上一般不敢出动。游击小组便抓住这个机会,向村里的木匠借了一把手锯,拿着自家的镰刀,趁着夜色到距上闫村四五公里的牛家寨、柴家寨、油房堡等临近太汾公路的几个村庄,割断日军的电话线,破坏敌人的通讯设施。日军白天修好,晚上就又被割断,日军被搞得焦头烂额却毫无办法,只好强迫当地老百姓用荆棘把电线杆全部包起来,但仍然无法奏效,每天晚上不是电线杆被锯掉,就是电线被割断。苗庆滋等人的行动在通讯联络上给日军造成了极大的威胁,使日军感受到了中国人民不屈不挠的斗争意志,感受到了人民战争的威力。此外,苗庆滋还带领游击小组到公路上散发抗日传单,进行反侵略宣传。在我党的宣传教育下,上闫村的年轻人也相继参加了抗日队伍,走上抗日前线。1938年春,就有数十名青年先后参加八路军120师、工卫旅,就连苗庆滋13岁的弟弟苗庆明也参加了抗日队伍。

1938年春,清太县工委着手抓党组织的发展工作,首先在政府机关和地方武装及边山煤矿工人中介绍进步青年常忠、苗庆滋、陈华、吴增记、赵晟、王保亥等加入中国共产党,成为清太县建立党组织后发展的第一批党员。根据苗庆滋的回忆,当时刘昆找他谈话,问他:“愿不愿意参加中国共产党?”他说:“愿意。”刘昆接着说:“共产党员要坚决抗战,并且要严守党的秘密,接受党的领导,努力为党工作。严守党的秘密就是要在自己的父母、妻子、朋友面前,也不能暴露自己是共产党员。”接着,刘昆让苗庆滋填写了入党志愿书,并嘱咐他继续发展党员。苗庆滋入党后不久,就介绍游击小组成员苗维升、石醴泉二人加入了党组织,随即在上级党组织的指导下,清太徐第一个农村党支部——中共上闫村党支部成立。

上闫村位于清源、交城两县交界处的交通要道,由于清源县地处晋西(晋绥)抗日根据地前沿,靠近敌占城市与交通线,日军控制严密,我党地方组织多采取隐蔽的地下活动方式。上闫村党支部成立仪式在村中秘密举行,刘昆参加了会议,会上通过举手表决的方式选举苗庆滋为支部书记,苗维升、石醴泉为支部委员。自此,清太徐地区农村有了第一个党的基层组织。这对不断发展壮大党员力量,为清太徐地区发展农村基层党组织进行了有益的探索。同时也为清太徐人民指明了前进的方向,为我党在当地开展农民运动做好了思想和组织准备,为这一地区开展革命运动打下了良好的群众基础。自此,清太徐地区的抗日斗争进入了新阶段。

上闫村作为清太徐地区第一个建立党支部的村庄,播下的革命种子很快就生根发芽。村里王镇才、田润林、苗凤成、苗厚、王思聪、苗庆明、左小镇等20余人踊跃报名参军,跟随当地教师王庆生踏上抗日救亡第一线。还有一批青年,如贾湖海等人,随后也加入了八路军358旅。仅1938年一年,以上闫村学生为中坚,包括邻近各村的青年,投身抗日革命工作的就有三四十人之多,不少人后来都加入了中国共产党。此外,在上闫村党支部的带动下,清太徐地区各村也在条件成熟的情况下开始发展党员,纷纷成立党支部,到1945年,仅清源、徐沟两县就建立起农村党支部30多个,发展党员近150人。

此后,苗庆滋长期在清太徐地区进行地下活动,继续撒播革命火种,清太徐地区的孟封、徐沟、东罗白村一带是我党的地下活动中心,由苗庆滋和孟鲁青、任秀三人负责。1940年春,组织上调苗庆滋任柳湾村党支部书记,并兼任北云支村党支部书记。由于当时日军回师华北,进行二次“治安强化”,党组织的公开活动越来越困难,不得不转入地下,党员尽量利用公开合法的职业做一些工作。苗庆滋不仅带领清太县委干部洛风等人在当地农村隐蔽,还与清源县地下党员孟鲁青、胡步云、戴海元等人利用教师身份做掩护,建立党的地下交通站,负责转送上下级党组织之间的文件。苗庆滋、苗维升等人在汾东柳湾村、鹅池村一带以小学教师的身份为掩护在学生中宣传抗日道理,编印革命教材,教授抗日知识,教唱抗日歌曲,发展党的组织,培养引导进步青年参加革命,组织学生为抗日军政人员站岗放哨,传送情报,粉碎敌人的封锁。在他们的教育、影响和启发下,他们在教师队伍中秘密发展了部分党员,许多青年学生积极投身抗日救亡活动走上革命道路,为党和人民的事业英勇奋斗,有的甚至光荣牺牲。

1940年7月,苗庆滋、洛九、贾德道、王仲明等人组织清源、徐沟“教育界抗日救国会”,宣传发动教育界人士开展抗日救国。苗庆滋、洛风、孟鲁青等人还多次组织清源、徐沟两县教师和知识分子开会、座谈,学习时事政治,扩大共产党在人民群众中的影响,团结各阶层爱国人士,为民族解放贡献力量。他们常常在柳湾村苗庆滋家中以打麻将为掩护,等深夜没有外人在场时,开始学习毛泽东的《论持久战》《新民主主义论》等著作,坚定抗战必胜的信念。

苗庆滋(左)与友人(摄于1948年12月)

为纪念党诞生廿九年合影(摄于1950年7月,照片上文字为“山西省委党校纪念‘七一支二组合影”,前排左二为苗庆滋)

1941年9月到1942年12月间,苗庆滋任清源县二区、四区区长,二区、三区区委书记,清太县政府民政科科长。1942年7月,苗庆滋被日伪逮捕入狱,一个月里先后受过5次审问,虽经严刑拷打,但他坚贞不屈,保护了党的文件,保守了党的秘密。经组织营救出狱后,苗庆滋的身份已经公开,在清太徐地区坚持工作确有困难,于是同洛九、王子彬、牛宝恒等同志于1942年12月至1945年8月在中共晋绥分局党校学习。1945年8月15日,经过艰苦卓绝的浴血奋战,中国人民终于取得了抗日战争的完全胜利。日本投降后,苗庆滋任清源县三区区委书记、县委秘书。不久之后,在美帝国主义的支持下,国民党反动派撕毁停战协定和政协决议,悍然对解放区发动全面进攻,内战全面爆发。为适应新的斗争形势,清太徐地区的人民群众在党的领导下与国民党反动势力展开针锋相对、寸土必争的斗争。在上级党组织的领导下,苗庆滋等人动员青年、工人参军参战;组织农民运送弹药、抬担架救护伤员;组织妇女做军鞋、缝军衣,为战士洗补衣被;动员群众揭露汉奸、反动派的暴行;争取伪军家属、瓦解伪军,积极开展了解放太原的支前工作。

解放之后,百业待兴,苗庆滋以满腔热情投身到社会主义建设事业中。1950年3月至1951年4月在山西省委党校学习,1951年至1952年任中共清源县委宣传部副部长。1952年调离清徐至1967年2月在榆次地委办公室、农村部、财贸部、工业部工作,先后任榆次地委工业办公室副主任、地方工业科科长、手工业管理局局长等职。1970年至1973年下放劳动,1973年4月起任榆次市工业局局长、党委副书记,1981年任榆次市二轻局顾问,1983年2月25日离休。

清太徐地区是晋绥革命根据地的前哨,在抗日战争和解放戰争的烽火岁月里,中国共产党领导下的民主政府和游击武装、地下工作者以及广大人民群众,以各种隐蔽或公开的方式,与盘踞清太徐的日本侵略者和国民党反动势力进行了殊死搏斗,用生命和鲜血谱写了一首首可歌可泣的碧血史诗。

铭记历史,才能开创未来。抚今忆昔,面对新的历史条件和新的斗争形势的考验,苗庆滋等革命先辈无私忘我的奋斗精神将鞭策、激励、引领我们不忘初心,牢记使命,汲取力量,奋勇前行。

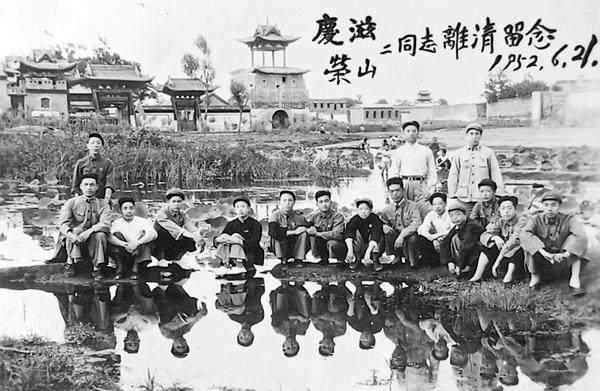

苗庆滋(前排左二)1952年离开清徐调往榆次留念