海峡两岸三毛研究的比较与反思

2021-11-07杨建军赵智行

杨建军 赵智行

摘 要:作家三毛曾在20世纪末风靡海峡两岸。近年来,三毛研究迈入一个新阶段,研究问题与研究方法呈现多元。回顾两岸的三毛研究,各自的发展趋势大相径庭,当前两岸三毛研究仍处于“各说各话”的状态,未来应通过研究对象拓展、文献拓展、多方比较、问题对话等,推动两岸三毛研究的发展。

关键词:三毛研究;大陆;台湾;比较;反思

中图分类号:I206 文献标识码:A 文章编号:1006-0677(2021)3-0090-07

三毛是中国当代文学中一个现象级作家,因为文学的“雅与俗”之辨,她的文学史地位模糊不清,但这丝毫没有影响华人文学界刮起经久不息的“三毛热”,这个作家引发的“文学狂热”和研究界反映的“迟缓滞后”,无疑是一种特殊的文学现象。反思海峡两岸学者的三毛研究,意在解释这个奇特的文学现象,也意在为其他作家的研究提供启示。汉学家滨下武志教授曾将“知识”与“地域”组合构建的认知空间称为“知域”。①若将三毛研究置于海峡两岸不同“知域”中,则呈现出两种不同的流变姿态,长期以来两岸三毛研究处于人言人殊的状态,两岸之间鲜见互动对话,学界也缺乏把两岸三毛研究联系起来的思考。本文将通过两岸三毛研究文献的整体梳理,以计量可视化分析,比较两地三毛研究的发展趋势,并对三毛研究未来的发展提出一些思考。

一、大陆的三毛研究

1980年4月,《音乐爱好者》杂志刊登了歌曲《橄榄树》,这是三毛早期传入大陆的作品。作家何慰慈认为:“三毛是近年在台湾和香港最有名气的作家之一。没有读过她的小说的人,也会听过由她作词的歌曲《橄榄树》。”②自1981年起,《文苑》《海峡》等知名刊物开始对三毛作品进行刊登。1983年,张默芸的《三毛作品选》是大陆首部出版的三毛作品集。翌年,《撒哈拉的故事》出版,引起读者热烈的反响。吴华山认为三毛作品对当时读者而言,“给了人们以充分的造梦、娱乐的机会,人们趋之若鹜,以前的‘精神真空得到了填补”。③至此,大陆“三毛热”的帷幕正式拉开。

三毛研究兴起于三毛作品的走俏,最早一批研究三毛的学者有张默芸、古继堂、陆士清、白祥兴等。由于彼时的学者缺乏在地视野,资料掌握相对匮乏,研究范围集中于作品文本的探析,如对三毛作品的艺术手法、语言风格、作品主题分析,张默芸的《台湾女作家三毛创作简论》、林大中的《一个人生探索者的记录——读〈三毛作品选〉》、白祥兴的《略论三毛作品的艺术特色》等文就是代表。

三毛作品中的“真”是众多大陆学者讨论的重心。古继堂认为三毛作品中流露出来的真实,是三毛作品风靡的重要原因之一。陆正清也指出:“颇具传奇色彩的三毛,就成了一些女孩子心目中的英雄,他們为三毛作品中的三真——真人、真性、真情所感动。”④1987年,黄晓玲与徐建新在《从虚构到纪实:三毛作品与私小说》中首次引入了日本“私小说”⑤的概念,二人认为三毛作品属于私小说范畴,提出三毛作品中蕴含着“作者、叙述者、角色”构成的“三位一体”关系。⑥而王绯的《三毛的私小说论(上)》则对此论点进行了二次阐发。1999年,樊洛平在《三毛的创作之态与问题选择》中再次提及“私小说”,认为三毛作品是“真实地描写自我”,这是一种“自我的、大众传播效应的文体优势”。⑦可以说,“私小说”概念的引入对后续三毛研究有很大影响。

学界对三毛作品真实性的解读也颇具争议。华人旅行家马中欣对三毛笔下的世界抱有极大怀疑,曾在20世纪90年代对三毛生前足迹专门探访,并著成《三毛真相》一书。他在书中对三毛进行了批评,认为三毛作品大多数都存在虚构与美化的嫌疑,尤其是与荷西婚后的爱情生活,并称三毛是一个“三极化”的人(表面极端平和、内心极端冲动、性格极端自我)⑧。马氏之说掀起一场论战,张景然用《诡话——破析马中欣与三毛真相》一书回击,称要“廓清两年来笼罩在三毛身上是是非非的迷雾”⑨,还借贾平凹之言抨击马中欣,称他“根本不懂什么是生活的真实,什么是文学的真实”⑩。

早在1988年,于燕燕便通过《三毛的迷误》一文对三毛作品的真实性质疑,她认为三毛刻意混淆现实中“陈平”与文本中“三毛”。后续研究者陆士清、葛敏怀、郭震等也继承了这一说法,他们认为三毛作品虽然流露出真实自然的个性,但实则充斥着“自我幻化”的影子。陆士清在《透明的黄玫瑰——论三毛的散文创作》中提及:“为了维持‘魅力,满足读者,真实的三毛被切割了,幻化了。”11而方忠以宽容立场看待三毛作品的真实性,他认为三毛的创作应属于“个性化创作”,即便是再写实的文学作品也会产生文与实的偏差,这种偏差来源于艺术加工,在他看来三毛表现着一种“具有个人鲜明色彩的特殊的审美化真实”12。

1991年“三毛之死”引发社会哗然,也改变了大陆三毛研究的范式,变化主要有两点:一是研究重心位移,二是审视态度转变。首先,研究重心出现了“从文本向精神”的位移。在三毛去世前,王晓丹已在《痛苦的追求,灵明的超越——台湾女作家三毛心灵小史》中认为:“早期的三毛,因为一种强烈自我意识,使她的生活中笼罩了一层悲剧色彩。”13三毛自杀后,其心灵层面存在的创伤进一步得到研究者重视,徐学在《台湾当代散文生命体验》一文中表示三毛一直在“追寻那遥不可及的精神家园”且“流浪的心境依旧根深蒂固、挥之不去”14。其次,审视态度从欣赏转向惋惜。三毛去世前学者对其评价大多正面积极,如刘灵菊所言“健康、豁达、洒脱不羁成为了她作品的风格……展示了她的灵明、智慧和有着极大勇气的人生”15。而三毛死后,学人的审视态度发生转变,虽肯定三毛的个性特色,但也出现不少惋惜话语,如黄德志所言“三毛再也无力挣扎在生活的泥沼中,任何微风细雨都会使三毛彻底崩溃”16,陈飞鲸认为“三毛的外壳似乎很坚硬了,但其内核其实越发脆弱”17。

三毛去世后,以三毛为讨论对象的专著不断涌现,其主要分为学术专著与非学术专著。学术专著数量稀少,仅有古继堂的《评说三毛》(1991)及吕美云与陈芳的《三毛研究》(2010)。《评说三毛》旨在探讨三毛创作的阶段性与价值内涵,其认为三毛作品是游记散文与报告小说的结合体,“平中出奇、淡中见雅”“文学性与历史性相结合”“浓烈的自传性质和传奇色彩”18。《三毛研究》一书有两点值得肯定:一是在三毛作品的界定上更为全面,纳入了剧本与歌词;二是涉足了“三毛现象”的研究。相较于《评说三毛》,《三毛研究》的论述视角更开阔,涉及领域也略有拓宽。但其也存在缺陷,出现了“《滚滚红尘》词作者为三毛”19等纰漏。非学术专著数量较为庞大,如王臣的《今生就这样开始:三毛传》、竹雪芹的《三毛:人间倦客》、眭澔平的《三毛的最后一封信》、师永刚的《三毛私家相册》与《三毛1943-1991》等。三毛丰富的人生阅历与醒目的传奇光环为此类著作提供了大量素材,但此类著作缺乏学术上的严谨思考,影响了著作的研究价值。

自2004年起,三毛作品开始进入大陆高校的研究视野。截止至2017年12月31日,大陆涉及三毛研究的学位论文有21篇,李琪的《三毛作品及形象分析》(2004)是大陆较早研究三毛的学位论文。尽管起步较晚,但这21篇学位论文中仍不乏闪光之处,如刘纪平的《悲与爱:三毛及其作品的悲剧性因素探析》(2012)将三毛作品中的“我”划分为主要角色与次要角色,分别讨论“我”对作品悲剧性的关联与折射;黄佳鹂的《三毛的自我放逐之旅》(2005)通过三毛一生的心路历程解读,探寻她的流浪以及创作背后深藏的孤独意识、死亡意识及神秘主义倾向;杨同仕在《空谷幽兰——三毛精神世界探析》(2012)把三毛的精神世界概括为:个性风采、人道情怀、向死而生;张祎玨的《三毛歌词创作与台湾“现代民歌运动”》(2015)则将研究视角聚焦于三毛的歌词创作,摒弃了前人一味沉溺于三毛散文作品的窠臼。

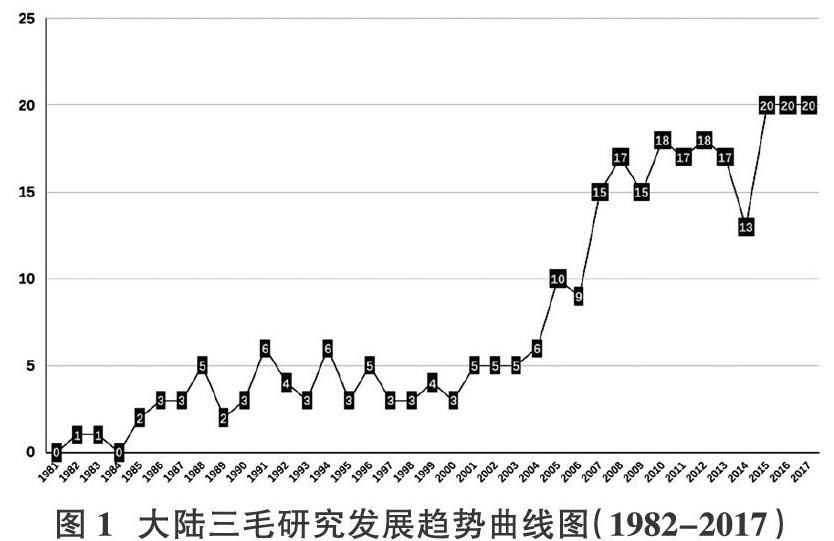

笔者通过检索知网数据库与读秀知识库,分析1982年至2017年篇名含有“三毛”的学术期刊论文与学位论文绘成曲线图1。由图可见,35年间大陆地区有关三毛研究的学术论文数量共计290篇(期刊论文268篇,学位论文21篇,会议论文1篇),自2008年起大陆三毛研究论文年发表数量均保持在10篇以上,尤其2015年突破了20篇,尔后两年稳定在这个量值。这表明近年来大陆三毛研究的规模不断扩大。王文艳曾表示,大陆的台湾文学研究自步入新世纪以来便拥有更多元化的研究视野20,三毛研究作为大陆的台湾文学研究的重要组成部分,更是百花齐放,这不仅呼应了九十年代以来“文化批评”转型的新思潮,研究视野也拓宽至符号学、形象学、接受美学、语言学、传播学等。诸多高校学子对三毛研究的青睐,让我们对未来大陆的三毛研究充满期待。

二、台湾的三毛研究

1974年,台湾《联合报》副刊发表了三毛书写沙漠生活的文章《中国饭店》,此文开启了三毛“沙漠书写”,得到了大批读者瞩目。1976年,三毛首部作品《撒哈拉的故事》交付台湾皇冠出版社,一经问世便洛阳纸贵,“三毛热”在台湾岛内迅速蔓延。同年,三毛参与“让现代诗与音乐结婚”的民歌运动,填词作品《橄榄树》唱响海峡两岸。

三毛“一夜成名”在台湾惹来非议,当时恰逢“台湾乡土文学论战”时期,三毛秉持的书写“自我内在的心灵家园”,悖离了“回归台湾本土”的创作潮流。蔡源煌就批评三毛:“当年的报纸杂志最叫座的散文偏偏不是写‘此时此地的乡土!”21三毛文章里还不乏“超自然”的奇幻元素,例如《死果》中邪恶致命的符咒、《平沙漠漠夜带刀》中桔红色光亮的不明飞行物、《寂地》中居住在沙漠的鬼魅脸狺等。李敖也站出来痛批:“三毛其实是琼瑶的一个变种……琼瑶的主题是花草月亮淡淡的哀愁,三毛则是花草月亮淡淡的哀愁之外,又加上一大把黄沙。”22李敖还说:“最戏谑的对比是,居然有人以三毛为笔名,整天做的,竟是带领病态的群众,走入逃避现实,风花雪月的世界,这对苦难的真三毛来说,实在是一种侮辱。”23

1981年,台湾《益世》月刊举办了名为“琼瑶·三毛震撼的探索”的座谈会,主要围绕三毛、琼瑶作品的畅销展开讨论。座谈会上,三毛和琼瑶直接被界定为“通俗文学作家”,其作品功能在于取悦大众。尉天骢认为:“我们是否可以站在同样的角度,把琼瑶、三毛和我们的时代的某些问题结合在一起思考,看她们与我们的时代到底有哪些紧密的关联……我们还没有一个很正常发展的社会,如果这样来看三毛和琼瑶,那么即使她们的作品价值不太高,可是也可以从中吸取养分,再创出更健康、更有力的作品来。”24而黄荣村则强调:“我们不必强求三毛和琼瑶的作品能经得起嚴肃作品理论的考验,能在学术、文学界立一席之地,因为她们的功能不在这……她们的作品能使人精神放松,可以说是这个过度紧张社会的救星了。”25尽管三毛本人回应是“我看到三毛是被捧出来时,就对自己做了一个反省——‘是谁捧了三毛?,没有人捧过她”26,但依然无法平息学界接踵而来的批判。

八十年代初,台湾皇冠出版社资助三毛赴中南美洲旅行,写成《万水千山走遍》,并作环岛演讲。三毛还录制了有声书《三毛说书》,演讲集《流星雨》《阅读大地》,并再次跨界与齐豫、潘越云合作完成音乐专辑《回声》。“三毛热”在台湾的二次升温又引来争议,李筱峰认为“三毛正以她娇柔嗔气的文学,向一些制式教育下的青年男女施展她‘有钱有闲可以玩物丧志、云游四海。”27李梅兰则认为李敖、李筱峰的批评是“具有批判意识的男性知识分子,对女性所受到的压抑与局限,甚至性格上的逃避、幻化没有充分地同情与了解,反倒责怪女作家笔下对不合理的社会意识有太多的妥协,书写视野太过狭隘”。28

三毛之死同样影响了台湾三毛研究的风向,“省思”成了研究的新主流。吕正惠认为,女性问题是“三毛热”流行的原因之一,而三毛的“自我幻化”也恰好满足了台湾女性对于这些问题的回应,三毛之死刺破了“自我幻化”的泡影,彻底暴露了女性现实问题。29张大春认为,三毛强调的“流浪远方”实则是挑战权威的“浅尝辄止”,三毛后期沉迷于灵异世界难以自拔的境遇也契合了八十年代台湾人民渴望逃避现实的社会风气。30黄端阳则认为,“笔者既不同意‘庸俗的三毛热这种说法,其实远如南北朝、汉时的赋,说穿了也不是流行而成为文体?文学既是反映社会、表现人生,甚至在心为志,发言为诗,又何有主观认定上的庸俗呢?”31沈谦也充分肯定三毛:“读她的人可以拨动内心深处的某一根弦,激发出天性的浪漫与激情,探险与猎奇……”32梁浓刚也认为,“她的流浪记在七十年代下半期的出现,其作用有如替台湾打开了一个缺口,让台湾的新消费层初步隐约地看到了旅行活动所代表的新天地和新可能性。”33与彼时不同,此时的台湾学者对三毛已从感性批判走向了理性审视。

此后,台湾学界对三毛作品文本的探究逐渐兴起,打破了以往三毛研究“不关注文本只追究现象”的怪相。张系国在《我的故乡在远方——张系国谈〈撒哈拉的故事〉》里分析三毛作品的文本,并看到了其文本中流露的流浪意识,挖掘了三毛的放逐之美。胡锦媛在《绕着地球跑(上)——台湾当代旅行文学》一文中从旅行文学的角度评价三毛作品:“三毛突破旅行游记纪实的传统书写方式,将人物、情节加以游戏化,成就一种传奇浪漫的色彩。”34诗人痖弦也认为:“大家应该抛开三毛传奇,抛开文学以外的因素,客观、冷静地面对她的作品,研究她的特殊写作风格,研究她强烈艺术个性和内在生命力,才是了解、诠释三毛最主要的途径。”35

台湾高校的三毛研究兴起于2000年之后。截至2017年12月31日,台湾以三毛研究为题的学位论文共19篇,首篇为李梅兰的硕士学位论文《从歧义的诠释出发——重探三毛文本》(2002)。文中,李梅兰认为台湾与大陆的三毛研究呈现出两种截然不同的状态:台湾沉迷于社会现象,大陆专注于文本探究,她给台湾未来的三毛研究指出一条新的路径:重探文本。尔后的硕士学位论文如简培如的《流动的书写——三毛研究》(2007)、陈心怡的《三毛及其作品研究》(2008)、黄佩娟的《三毛的旅行散文——以撒哈拉时期的作品为探讨对象》(2009)、洪筱媛的《三毛旅行散文中的旅行书写》(2010)、江楠然的《三毛撒哈拉时期散文美学研究》(2010)、林幸仪的《三毛传记与异乡书写》(2011)等均不再局限于三毛现象的漫谈,而是更乐于结合文本分析,甚至直接将三毛的文本作为研究对象。

有趣的是,台湾学界还尝试捕捉三毛生命里的超自然元素。如谢吟芳的《成为魔女:论三毛的教养、位移、角色扮演》(2014),她用“魔女”一词揭示三毛对于“灵异”的追求,从三毛的灵异经历与巫术体验,显示出她是一个充满着灵异及神秘气质的女子。而张大春则表示:“民国七十年以后的台湾正在以种种前现代的逆时发展来呼应三毛所‘发现的那个灵异世界。”三毛构建出的灵异世界也正是读者“不知不觉所期许于她的第二个‘撒哈拉”。36

此外,三毛作品中的“形象分裂”问题也成为台湾三毛研究的焦点,这是台湾学界对三毛作品真实性的深入探讨。钟怡雯在《分裂的叙事主体——论三毛与“三毛”》对三毛作品的真实性进行了质疑:“三毛一再宣称自己写的是‘传记式文学,是‘真实的。事实上,这种信誓旦旦的说法也表明,三毛很清楚读者热爱她的真实……检视三毛的著作,我们却会发现作品和作者所言不一,各说各话的情况。”故而钟怡雯提出,三毛的传记式写作是模糊的,不可能完全真实,是“摆荡于真实和虚构之间”。她还认为三毛作品存在叙事主体的“分裂”:“‘三毛(主体)必须收编Echo、陈平、大家的三毛(三者皆为客体)。”37余能成十分赞同这一论点,据此将三毛的创作生涯分为:“陈平”时期、“三毛”时期与“Echo”时期。

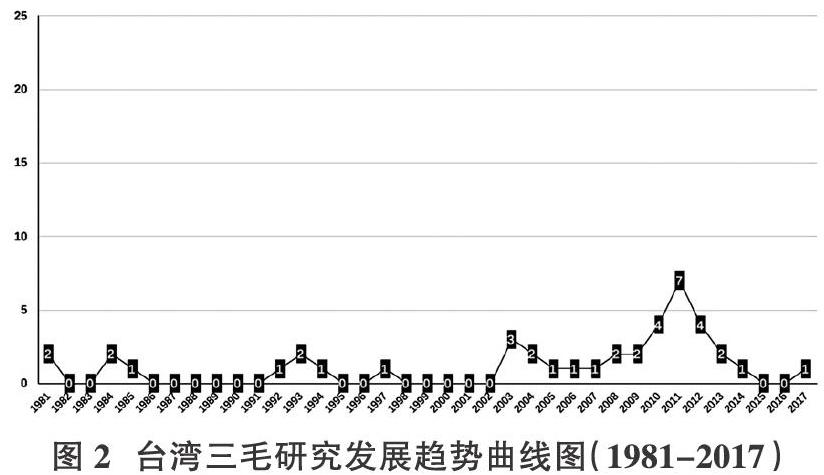

笔者通过检索中国台湾“中央图书馆”数据库,分析了1981年至2017年以来台湾地区篇名中含有“三毛”的文献38,绘成了曲线图2。由图可见,截至2017年12月,台湾三毛研究论文的总量为41篇(期刊论文22篇,硕士学位论文19篇),首篇论文为高淳儿、蓝博洲、吴纯英的《琼瑶·三毛震撼的探索·座谈会》(1981)。如图可知,从1981年至2010年台湾三毛研究论文发表的总量稀少,2008年之后论文数量出现上升趋势,2011年达到峰值的7篇(此年正值三毛逝世20周年)。2011年之后,三毛研究陡然衰落,数量逐年递减。综观而言,台湾的三毛研究成果数量相对较少,台湾的三毛研究发展长期处于徘徊不前状态,前景令人担忧。

三、两岸三毛研究的比较与反思

两岸的三毛研究发展既有相似又有不同。从相似来看,两岸三毛研究均产生于“三毛热”背景下,两岸学人对三毛的研究态度都因三毛之死而发生转变,两岸三毛研究的焦点存在重合,如“流浪”“自我幻化”等。

两岸研究的差异在于三方面。其一,两岸的三毛研究源起年代相近,但兩岸最初的研究焦点并不一致。其二,三毛之死带来的两岸研究风向嬗变大相径庭,大陆是由积极肯定转为惋惜审视,台湾则由片面批判走向理性反省。其三,大陆研究重文学文本,台湾研究重文学现象。台湾作为“三毛热”的起源地,众多台湾学者处于文学现场,亲身见证了“三毛热”从无到有的过程,“三毛现象”成为研究焦点。而大陆学者由于长期“隔岸观火”,缺乏在地的研究视野,偏重于根据掌握的作品文本进行分析。

不可否认,大陆的三毛研究发展迅速,但其中也存在问题。

一是,“预设流浪”导致的遮蔽性。大陆的三毛研究长期围绕“流浪”展开,据笔者统计,在大陆三毛研究的论文里,篇名含有“流浪”一词的有19篇之多,内容涉及“流浪”的更是数不胜数。此类文章大多存在观点重复的问题,如《从三毛看现代作家的流浪意识》《三毛的流浪意识解读》《行走的生命——浅析三毛的流浪情结》《何处是家园——台湾女作家三毛的流浪轨迹》等就存在“流浪”的重复阐述。一些学者往往对三毛打上“流浪”标签,频繁套用“流浪”的批评模式,长期如此会使得三毛研究陈陈相因,后续相关研究难有突破。

二是,三毛的文学地位缺乏客观审视。周倩倩认为,如若继续从通俗文学的视角看待三毛作品,按照“严肃文学”为主导的文学史书写标准,这会造成“文学史对三毛的疏离”,对后续三毛研究会有一定的阻碍。39对此,笔者抽样查阅了大陆出版的十种中国现当代文学史,发现确有三毛“地位模糊不清”之嫌。在这十种文学史中,有四种文学史未提及三毛。提到三毛的文学史有,张炯的《中国文学通史:当代文学》、范伯群的《20世纪中国通俗文学史》、朱寿桐的《汉语新文学通史》、邹琦新的《中国新文学史》、刘文田的《当代中国文学史》、苏光文的《20世纪中国文学发展史》。三毛虽在上述六种文学史中出现,但其文学史定位不清,多见蜻蜓点水式的简要介绍。仅有《汉语新文学通史》的论述定位清晰,编者认为:“台湾女性文学在三毛写作中兴起了批评本体的风格,多少与女性角色的时代觉醒有关,也是文学取先锋姿态的一种必然。”40韦勒克(René Wellek)曾说:“文学史家在挑选值得讨论的对象时,已经暗示在一套价值体系之内进行价值的评估,其尺度不仅仅是创新。我们只有构建一个以某种价值取向为根据的发展系列,才能体现出这种创新。”41之所以三毛在文学史中“模糊的存在”甚至缺席,与研究者习惯以“通俗化”的视角审视三毛的文学价值不无关系。廓清三毛在文学史中的地位,关系到中国现当代文学史的文学疆域拓展,也关系到通俗文学与严肃文学间相互关系的调整。

审视台湾的三毛研究发展历程,笔者同样发现其存在症结。近四十年来台湾的三毛研究的学术论文共有41篇,数量上与大陆的290篇相形见绌。自2012年后台湾学界鲜有三毛的相关研究,这41篇论文也大多发表于2012年以前,此后仅有2014年及2017年各发表的一篇硕士学位论文,期刊论文自2011年之后便极为少见。2016年恰逢三毛逝世25周年,当年有关的论文近乎销声匿迹,不可否认三毛在台湾的热度日渐式微,三毛研究在台湾的发展前景堪忧。从学术成果的质量来看,研究的客观性有待提升。部分台湾年轻学者在研究中缺乏认真研读大陆学人的成果,影响了研究观点的客观性。

当前,三毛研究需要进入新阶段,两岸学界应探索三毛研究今后可能的新方向。笔者以为,未来三毛研究的探索需注意以下四点。

其一,研究对象的选择,学界应该摆脱“三毛作品=散文作品”的褊狭思维。据吕美云、陈芳的统计,三毛一共出版了14本散文集、4本有声书、1张唱片专辑、一部电影剧本以及5本译作(另外,还有三毛作词的音乐作品《橄榄树》《不要告别》等)。目前学界对三毛研究的对象选择大部分集中在14本散文,对音乐专辑、电影剧本、有声书、译作研究的成果仍屬凤毛麟角,尤其三毛的歌词创作与电影剧本尚待开垦。早在1980年,《音乐爱好者》杂志乐评人就认为,“台湾著名女作家三毛把人们这种劫后真挚的情感,编成风格扑朔迷离、寓意含蓄的词,与具有淡淡忧思的民歌曲调合成为一首人们珍爱的歌曲《橄榄树》。”42其后的研究者并没有重视三毛的歌词创作。从文化研究的视野看,文学的存在形式已经超出了单一的文学文本,如果把三毛多种存在形式的作品综合来看,肯定会让三毛研究走向新的空间。

其二,三毛研究的文献收集应当扩展,文献不能单指文本文献,口头文献与文本文献的互补互证能深化对作品的理解。如果从文学现场踏查的角度来看,关注三毛生前写作留下的文学地标和周边的文化生态,深入文学现场去考证发掘遗漏的文献资料,三毛作品的研究就会生发新意。例如,三毛晚年曾三次赴大陆旅行,在西北地区留下大量足迹,《夜半逾城》《你是我不及的梦》均是三毛在西北时的所见所感。在《夜半逾城》中,三毛甚至将莫高窟看作是开启灵魂深处之门的钥匙,潜藏着破解生死的密码。苍茫的大西北对三毛而言更像是人生的终站,与西部歌王王洛宾的际会,与农家少女刘玉莲的邂逅,强烈的西北情结也是三毛生命后期作品研究中缺乏关注的领域。我们可从此方面进行文学现场踏查,结合三毛作品相关人物的口头访谈,借助文本形成的文化地理与文本描写内容互补互证,分析三毛在生命尽头的最后心境,一定会有新的发现。

其三,将三毛与其他作家比较研究,廓清其在文学地图的位置。尽管此方向已有众多研究成果,如《三毛、琼瑶创作风格之比较》《萧红与三毛“女性意识”与“自由意识”》等,但广阔的作家群体也给比较研究带来了丰富的可能性。我们可以在中国文学的大背景当中以“纵向继承”与“横向拓展”为视角选择同三毛比较的对象,发掘三毛对中国当代文学的价值。在全球化时代的华语写作视野下,我们亦可以着眼于华语文学的坐标,将三毛与世界范围内的华人作家相比较。如,被誉为“新加坡三毛”的华人女作家尤今就与三毛极具可比性,二人出生年代相近,均为女性作家,都曾以沙漠生活为创作题材且都善于用女性细腻的视角呈现异国风土人情,探寻人性的共振。未来此领域的比较研究存在很大拓展空间,多方面的比较研究,三毛模糊的文学地位就会逐渐清晰。

其四,两岸的三毛研究应形成问题意识的融合与对话。两岸当前的三毛研究处于各说各话的状态,缺乏交流与对话,这对三毛研究的良性发展较为不利。尤其是台湾与大陆三毛研究的发展已处于不对等态势。尽管台湾学人李梅兰认为台湾的三毛研究应汲取大陆之长做相应的整合,但仅止于“参照”,未迈出“对话”的关键一步。三毛生在大陆、长在台湾、闻名于华人社会,她不仅是蜚声两岸的著名作家,她的作品也是整个华语文学界的文化财富。两岸应该基于各自所长,从不同侧面对三毛研究探索,营造三毛研究中两岸互动对话的场域,形成研究问题的交流与对话。

总之,比较与反思海峡两岸的三毛研究可见,三毛文学的热度与三毛研究的冷寂形成了鲜明的不对称性,两岸学者需要突破各自的研究局限,通过交流对话推动三毛研究的发展。两岸学界对三毛研究的探索与突破,也能为海峡两岸共同关注的其他作家的研究提供启示意义。

① 朱崇科:《华语比较文学:问题意识及批评实践》,三联出版社2012年版,序言第1页。

② 何慰慈:《我所知道的三毛(台湾作家介绍)》,《广州文艺》1981年第3期。

③ 吴华山:《论“三毛热”产生与消减的隐性因素》,《晋中学院报》2006年第1期。

④11 陆士清:《台湾文学新论》,复旦大学出版社1993年版,第2页,第353页。

⑤ 私小说:作者以第一人称的手法来叙述故事的,均称为私小说。起源日本大正年间(1912年—1925年)产生的一种独特的小说形,又称“自我小说”。

⑥ 黄晓玲、徐建新:《从虚构到纪实:三毛作品与私小说》,《当代文艺探索》1987年第6期。

⑦ 樊洛平:《三毛的创作姿态与文体选择》,《信阳师范学院学报》1999年第4期。

⑧ 马中欣:《三毛真相》,西苑出版社1998年版,第222页。

⑨⑩ 张景然:《诡话——破析马中欣与〈三毛真相〉》,广州出版社1999年版,序言第2页,第4页。

12 方忠:《20世纪台湾文学史论》,百花文艺出版社2004年版,第304-305页。

13 王晓丹:《痛苦的追求,灵明的超越——台湾女作家三毛心灵小史》,《上海文论》1988年第2期。

14 徐学:《当代台湾散文中的生命体验》,《台湾研究集刊》1995年1期。

15 刘灵菊:《试论台湾女作家三毛的人生探索之足迹》,《渤海学刊》1989年第4期。

16 黄德志:《试析三毛的感情历程与创作轨迹》,《南通师专学报》1996年2期。

17 陈飞鲸:《三毛:情感促成创作》,《宁德师专学报》1991年第1期。

18 古继堂:《评说三毛》,知识出版社1991年版,第122-130页。

19 吕美云、陈芳:《三毛研究》,中国社会科学出版社2010年版,第227页。

20 王文艳:《大陆台湾文学三十年研究述论》,《汕头大学学报》(人文社会科学版)2012年第3期。

21 蔡源煌:《从台北人到撒哈拉的故事》(文章摘自郑明娳著的《当代台湾文学评论大系——文学现象》),台北:中正出版社1993年版,第494页。

22 李敖:《三毛式伪善与金庸式伪善》,《视野》2000年第3期。

23 李敖:《李敖回忆录》,中国友谊出版社1998年版,第44页。

2425 高淳儿、蓝博洲、吴纯英:《琼瑶·三毛震撼的探索·座谈会》,《益世》1981年8期。

26 陈曙光:《三毛的有情世界》,《妇女杂志》1981年第157期。

27 李筱峰:《每一句不满都是爱.序》,台北:前卫出版社1986年版,第7页。

28 李梅兰:《从歧义的诠释出发——重探三毛文本》,玄奘大学硕士学位论文,2002年。

29 吕正惠:《战后台湾文学经验》,台北:吴氏图书公司1992年版,第162-163页。

3036 张大春:《张大春文学艺术》,台北:远流出版社1992年版,第139页,第139-140页。

31 黄端阳:《永远的稻草人——浅论三毛》,《明道文艺》1994年第217期。

32 沈谦:《三毛的人格与风格》,《明道文艺》1992年第190期。

33 梁浓刚:《看三毛这个沙漠旅行者》,《中国时报》,1991年1月17日。

34 胡锦媛:《绕着地球跑(上)——台湾当代旅行文学》,《幼狮文艺》1996年第83卷11期。

35 痖弦:《百合的传说——怀念三毛》,《寻根》2001年第4期。

37 钟怡雯:《分裂的叙事主体——论三毛与“三毛”》,《中国现代文学》2007年第12期。

38 此处“文献”主要包含专著文献、报纸文献、期刊论文、学位论文四类。台湾的专著文献数量及报纸文献数量都明显少于大陆,其中报纸文献数量较多,多为新闻报道和情况介绍,不属学术研究类文章。为便于对两岸的文献进行量化统计比较,笔者选取发表的学术研究性期刊论文与学位论文为统计分析对象。

39 周倩倩:《大陆学术界的三毛研究综述》,《南京晓庄学院學报》2012年第1期。

40 朱寿桐:《汉语新文学通史》,广东人民出版社2010年版,第642页。

41 Wellek. Theory of Literary History. Travaux du Cercle Lingusitique de Pargue 6, 1936, p.190.

42 三毛、李泰祥:《橄榄树》,《音乐爱好者》1980年第4期。

(责任编辑:黄洁玲)