夫余王带素考

2021-10-22张芳

张 芳

(黑龙江省社会科学院历史研究所,哈尔滨 150028)

北齐魏收的《魏书·高句丽传》有这样一段记载:“初,朱蒙在夫余时,妻怀孕,朱蒙逃后生一子,字始闾谐……朱蒙死,闾达代立。闾达死,子如栗代立。如栗死,子莫来代立,乃征夫余,夫余大败,遂统属焉。”[1](北齐)魏收.魏书.中华书局,1974.(P2214)史料重点在于记录高句丽早期王系传承,但更为我们关注的是其中三次提及“夫余”。这里的“夫余”与《三国志》《后汉书》中所载“夫余”属同一系统。“莫来征夫余”一事,在以往学者们对夫余相关问题的讨论中偶有涉及。我们在朝鲜史书《三国史记》中寻找“莫来征夫余”一事的相关信息,很快便锁定于如下史料,高句丽“大武神王五年(22),春二月,王进军于扶余国南……扶余王举国出战。欲掩其不备,策马以前,陷泥泞不能进退。王于是挥怪由。怪由拔剑号吼击之,万军披靡,不能支。直进执扶余王,斩头。”[2](高丽)金富轼撰.孙文范等校勘.三国史记.卷14.大武神王本纪[M].吉林文史出版社,2003.(P183)这里的“夫余王”是指夫余国第四代王——带素[3]刘子敏先生在《也谈大武神王伐扶余》一文中认为:“《三国史记》所云大武神王(大解朱留王)无恤,即中国史书所记之‘莫来’,而大败扶余之事应是历史的真实。”(刘子敏.也谈大武神王伐扶余[J].东北史地.2008,(3))。带素,是夫余与高句丽关系中的关键人物,也是我们探讨西汉末、王莽时期夫余史的重要人物。这里,我们尝试以《三国史记》记载为中心,探讨带素的相关记事,不当之处,敬请学界前辈批评指正。

一、夫余王带素的家世传承

中国古代正史文献并无“带素”其名,“带素”仅见于《三国史记》。关于《三国史记·高句丽本纪》的史料来源,我们以高句丽长寿王迁都(443)为界,认为之前史料多引自高句丽的“古史”,即《留纪》和《新集》。《留记》是高句丽最初的原始资料,一百卷。《新集》由《留记》删减而成,五卷。古史内容多记高句丽自身发展状况,此外还有大量的神话传说和故事。相对于长寿王迁都以后的史料来源,古史所记内容更具价值,史料来源相对可靠[1]张芳.高句丽“古史”辨——一则史料引发的思考[J].东北史地,2012,(1).。带素的相关记载属于长寿王迁都以前的内容,所以,我们认为其可信度较高,这是我们能够运用《三国史记》史料的基础。

关于夫余国早期历史,《三国史记》记载,“先是,扶余王解夫娄老无子,祭山川求嗣,其所御马至鲲渊,见大石相对流泪。王怪之,使人转其石,有小儿,金色蛙形,王喜曰:‘此乃天賷我令胤乎!’乃收而养之,名曰金蛙。及其长立为太子。后,其相阿兰弗曰:‘日者天降我曰,将使吾子孙,立国于此,汝其避之。东海之滨有地,号曰迦叶原。土壤膏腴宜五谷,可都也。’阿兰弗遂劝王移都于彼,国号东扶余。其旧都有人,不知所从来,自称天帝子解慕漱,来都焉。及解夫娄薨,金蛙嗣位。于是时,得女子于太白山南优渤水,问之,曰:‘我是河伯之女,名柳花。与诸弟出游,时有一男子,自言天帝子解慕漱,诱我于熊心山下,鸭绿江边室中私之,即往不返。父母责我无媒而从人,遂谪居优渤水。’金蛙异之,幽闭于室中。为日所照,引身避之,日影又逐而怊之。因而有孕,生一卵,大如五升许。王弃之与犬豕,皆不食;又弃之路中,牛马避之;后弃之于野,鸟覆翼之。王欲剖之,不能破,遂还其母。其母以物裹之,置于暖处,有一男儿,破壳而出,骨表英奇,年甫七岁,嶷然异常。自作弓矢射之,百发百中。扶余俗语,善射为朱蒙,故以名云。金蛙有七子,常与朱蒙游戏,其伎能不及朱蒙。其长子带素,言于王曰:‘朱蒙非人所生,其为人也勇。若不早图,恐有后患,请除之。’王不听,使之养马。朱蒙知其骏者,而减食令瘦,弩者善养令肥。王以肥者自乘,瘦者给朱蒙。后,猎于野,以朱蒙善射,与其矢小,而朱蒙殪兽甚多。王子及诸臣又谋杀之。……(朱蒙)至卒本川。观其土壤肥美,山河险固,遂欲都焉。而未遑作宫室,但结庐於沸流水上,居之。国号高句丽,因以高为氏。时朱蒙年二十二岁,是汉孝元帝建昭二年。”[2](高丽)金富轼撰.孙文范等校勘.三国史记.卷13.东明圣王本纪[M].吉林文史出版社,2003.(P174-175)

诸多记载高句丽建国传说的文献中,《三国史记》是最详细的,金富轼旨在述说高句丽建国的历史,不过其中也包含了相当多关于夫余国历史的文字。我们分析其中关于夫余的相关记载,大致归结为如下两个问题:

第一,带素之前的夫余王传承。

依据上文史料,带素之前有三位夫余王,分别是解慕漱、解夫娄和金蛙。解慕漱自称天帝子建国。解夫娄为王时,夫余已建国,只是《三国史记》里并没有指明解慕漱与解夫娄的关系。《三国遗事》(卷一)“北扶余”引《古记》有记载:“前汉宣帝神爵三年(前59)壬戊四月八日,天帝降于纥升骨城,乘五龙车立都称王,国号北扶余。自称名解慕漱,生子名夫娄,以解为氏焉。王后因上帝之命,称都于东夫余。”[3]一然撰.(朝)权锡焕,陈蒲清译.三国遗事[M].岳麓书社,2009.(P21)这里除去北夫余与东夫余的说法,解慕漱与解夫娄为父子关系,是夫余国的前两代夫余王。到解夫娄之子金蛙,他初为“金色蛙形”,充满传奇色彩。作为第三代的夫余王金蛙有七子,带素是其长子。所以,从传承来看,带素是夫余的第四代王。

第二,带素出自东夫余?

解夫娄听从阿兰弗的建议移都迦叶原,国号东夫余。如果以解夫娄为东夫余的开端,那么其后的金蛙、带素显然一脉相承。张博泉先生在《关于对夫余史地研究的问题》一文中认为:“莫来所破的夫余是东夫余,被其所杀的王即东夫余王带素,并非汉魏夫余。”其理由有三点,其中之一是“《魏书》虽未记莫来所破为东夫余,但《三国史记》等所记则为东夫余。据《三国史记》东夫余有白山,即今长白山,其国被破有一支逃到鸣泽谷与思水滨,曷思水滨即盖斯水,今鸭绿江。可见此东夫余非《后汉书》《三国志》之《夫余传》的夫余”[4]张博泉.关于对夫余史地研究的问题——复王兆明同志[J].东北师大学报.1984,(2).。

学界更多的关于东夫余地理位置的讨论我们暂且不论,仅就《三国史记》而言,东夫余是移都而来的,是夫余政权的统治者将其统治中心移到另一处,旧有都城可能还有夫余国百姓。移都以后的原政权有了新的名字“东夫余”,这与原来称为“夫余”或《三国遗事》中的“北扶余”并无区别,从传承来看,还是解慕漱、解夫娄、金蛙、带素,他们是同一个政权。所以,我们可以将解夫娄、金蛙、带素称为东夫余王,也可以按照原来的称谓,直接称为“夫余王”。事实上,《三国史记》后文撰述高句丽与夫余关系的文字也一直将其称为“夫余王”。

所以,带素出身于夫余国,也可称为东夫余,二者所在区域不同,但本质是相同的。杨军先生在《东夫余考》一文中总结学界观点,“更多学者倾向于认为,东夫余即中国正史为之立传的夫余,但并不是将二者简单地相等同,而是认为东夫余是对夫余东部地区的称谓,不是与北夫余并立的两个政权”[1]杨军.东夫余考[J].史学集刊.2010,(4).。这一点我们是认同的。

关于夫余王带素的家世,我们试作如下分析。

金蛙有七子,带素是长子,说明他还有六个弟弟,只是文献并未留下名字。《三国史记》中有两条史料与带素弟相关。

其一,金蛙季子带素弟。大武神王五年(22),“夏四月,扶余王带素弟,至曷思水滨,立国称王,是扶余王金蛙季子,史失其名。初,带素之见杀也,知国之将亡,与从者百余人,至鸭渌谷。见海头王出猎,遂杀之。取其百姓,至此始都,是为曷思王”[2]金富轼撰.孙文范等校勘.三国史记.卷14.大武神王本纪[M].吉林文史出版社,2003.(P184)。建立曷思国的是带素的哪位弟弟?按照金蛙“季子”的说法,应当是金蛙最小的儿子,带素最小的弟弟。古代兄弟姊妹间排行习惯以伯仲叔季排序,“季,癸也。甲乙之次,癸最在下,季亦然也”。《说文》解释,禾是“稚省”,比于幼禾。所以,不管多于或少于四个,“季”都是最小的,如《史记·管蔡世家》记载:“武王同母兄弟十人,……其长子曰伯邑考,次曰武王发,次曰管叔鲜,次曰周公旦,次曰蔡叔度,次曰曹叔振铎,次曰成叔武,次曰霍叔处,次曰康叔封,次曰冉季载。冉季载最少。”[3]司马迁.史记·管蔡世家[M].中华书局,1959.(P1563)所以,带素兄弟7人中,最小的弟弟在带素被杀后,到曷思水滨建立了曷思国。孙进己、冯永谦先生认为曷思水当是辉河或辉发河[4]孙进己,冯永谦.东北历史地理(第一卷)[M].黑龙江人民出版社,1989.(P266)。大祖大王十六年(68),“秋八月,曷思王孙都头以国来降。以都头为于台”[2]金富轼撰.孙文范等校勘.三国史记.卷14.大武神王本纪[M].吉林文史出版社,2003.(P191)。金蛙季子带素弟建立的曷思国从立国到投降高句丽共存在了45年。

其二,带素从弟。大武神王五年(22),“秋七月,扶余王从弟谓国人曰:‘我先王身亡国灭,民无所依。王弟逃窜,都于曷思。吾亦不肖,无以兴复。’乃与万余人来投。王封为王,安置掾那部。以其背有络文,赐姓络氏”[2]金富轼撰.孙文范等校勘.三国史记.卷14.大武神王本纪[M].吉林文史出版社,2003.(P184)。“从弟”含义有三,一是指同曾祖父不同父亲年幼于己者;二是同祖父不同父亲年幼于己者;三是比“从弟本义”血缘隔得更远的“平辈”并年幼于己者。这里的“夫余王从弟”应当是指同曾祖父或者同祖父而不同父亲的弟弟。按照《三国史记》和《三国遗事》的说法,带素的曾祖父是解慕漱,祖父是解夫娄,而解慕漱是“天帝降于纥升骨城”,说明解慕漱可能并未有兄弟,而“解夫娄老无子”只能说明金蛙并没有兄弟,但解夫娄可能有兄弟,所以,我们认为带素的从弟可能是解夫娄兄弟的儿子。至于椽那部,学界多认为它即绝奴部。其地理位置,李殿福先生认为“当在纥升骨城之北,今通化县一带”[5]李殿福.两汉时代的高句丽及其物资文化[J].辽海文物学刊,1986年创刊号.。也有学者认为“北部当在桂娄部之北,约为今吉林省辉发河流域的柳河、海龙、磐石、桦甸一带”[6]郭毅生.两汉魏晋时期东北地方史资料[M].中央民族学院,1979年油印本.。

另外,带素所代表的夫余王族,除了有建立曷思国的亲弟弟,归顺高句丽的从弟,还有童年时代年龄相仿、常与之游戏的朱蒙。《三国史记》中的高句丽建国传说充分说明朱蒙与夫余国的渊源,他历尽艰辛在纥升骨城建立高句丽国,是高句丽第一代王和始祖。或许这也正是诸多正史有“高句丽者,出于夫余”的原因,不过这里的高句丽起源是指高句丽王族出于夫余。

二、带素的生卒年及其在位时间

《三国史记》没有确切记载带素的出生年代与在位时间,不过,我们整理其相关记事,可以大体有所推论。

《三国史记》关于高句丽建国传说的文字中有一处明确的时间点,即汉孝元帝建昭二年(前37),22岁的朱蒙建立高句丽国。带素与朱蒙是同时代人,而且“常与朱蒙游戏”,说明两人年龄相仿。从带素为金蛙长子来看,带素可能比朱蒙年长。朱蒙出生于公元前59年,带素可能最晚出生于这一年。

《三国遗事》也有一处具体时间,即“前汉宣帝神爵三年(前59)壬戊四月八日,天帝降于纥升骨城,乘五龙车立都称王,国号北扶余。自称名解慕漱,生子名夫娄,以解为氏焉。”[1]一然撰.孙文范等校勘.三国遗事(校勘本).吉林文史出版社,2003.这是文献中唯一明确记载的北夫余建国时间,不过这一时间显然是有问题的。带素最晚公元前59年才出生,当时的夫余王是其父金蛙,《三国遗事》将解慕漱的建国时间说成公元前59年,那么解慕漱、解夫娄的在位时间呢?而且“解夫娄老无子”,说明解夫娄的在位时间也不短。综合上述缘由,夫余的建国时间显然要在公元前59年之前。关于夫余建国时间,学界是有争议的,如吴文衔、孙正甲先生等的战国时代说[2]吴文衔.黑龙江古代简史[M].北方文物出版社,1984;孙正甲.夫余源流辨析.学习与探索,1984,(6).,李健才、李治亭、薛虹先生等的西汉初年说[3]李健才.夫余的疆域与王城.东北史地考略[M].吉林文史出版社,1993;薛虹、李澍田.中国东北通史.吉林文史出版社,1991.,王绵厚、孙进己、佟东先生等的汉武帝时期说[4]王绵厚.东北古代夫余部的兴衰及王城变迁[J].辽海文物学刊.1990,(2);孙进己.东北民族史研究[M].中州古籍出版社,1996;佟冬.中国东北史[M].吉林文史出版社,1987.,还有张博泉先生的两汉之际说[5]张博泉.夫余史地丛说.社会科学辑刊,1981,(6).。根据带素的出生时间,显然战国时代说和两汉之际说相差太远,我们更倾向于汉武帝时期说。

带素的卒年在《三国史记》中有明确记载,大武神王五年(22),“春二月,王进军于扶余国南……扶余王举国出战。欲掩其不备,策马以前,陷泥泞不能进退。王于是挥怪由。怪由拔剑号吼击之,万军披靡,不能支。直进执扶余王,斩头”[6](高丽)金富轼撰.孙文范等校勘.三国史记.卷14.大武神王本纪.吉林文史出版社,2003.(P183)。大武神王五年是王莽地皇三年,带素战败被杀。

综合上述对带素生卒年的分析,我们可以看出,夫余国第四代王带素至少活了82岁。

文献并未记载带素的即位时间,不过我们搜索《三国史记》的“夫余王带素”,可见如下史料:

琉璃明王十四年(前6),春正月,扶余王带素遣使来聘……冬十一月,带素以兵五万来侵[7](高丽)金富轼撰.孙文范等校勘.三国史记.卷13.东明圣王本纪.吉林文史出版社,2003.(P178)。

琉璃明王二十八年(9),秋八月,扶余王带素使来[7](高丽)金富轼撰.孙文范等校勘.三国史记.卷13.东明圣王本纪.吉林文史出版社,2003.(P179)。

大武神王三年(20),冬十月,扶余王带素遣使送赤乌,一头二身[6](高丽)金富轼撰.孙文范等校勘.三国史记.卷14.大武神王本纪.吉林文史出版社,2003.(P183)。大武神王五年(22),春二月,王进军于扶余国南……扶余王举国出战……怪由拔剑号吼击之,万军披靡,不能支。直进执扶余王,斩头[6](高丽)金富轼撰.孙文范等校勘.三国史记.卷14.大武神王本纪.吉林文史出版社,2003.(P184)。

上述史料中的带素第一次以夫余王身份出场是在公元前6年,这是带素即位的最晚时间。之前明确的金蛙在位时间在《三国史记》中有记载,即东明圣王十四年(前24),“秋八月,王母柳花薨于东扶余。其王金蛙以太后礼葬之。遂立神庙”[1]金富轼撰.孙文范等校勘.三国史记(卷13).东明圣王本纪[M].吉林文史出版社,2003.(P176)。公元22年带素被杀,可见其在位时间至少29年。我们对比同一时期在位的高句丽王以及中原王朝统治者的情况,如下表:

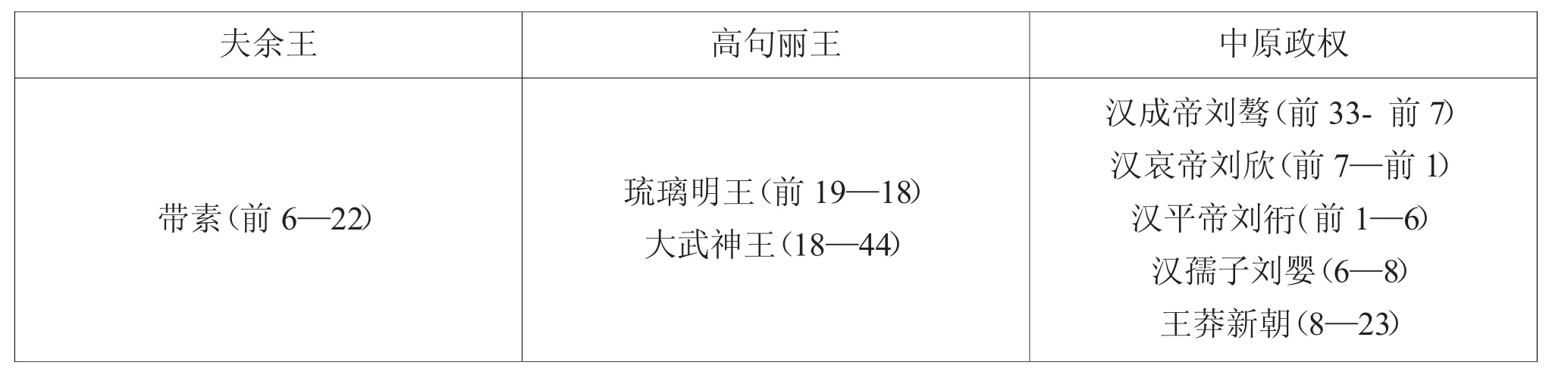

夫余王带素与高句丽王、中原政权统治者在位时间对比

由表可见,带素在位的近三十年时间里,夫余政权较为稳定。而夫余邻国高句丽经历了从第二代琉璃明王到第三代大武神王的王位更迭。琉璃明王三十七年(18),“冬十月,薨于豆谷离宫。葬于豆谷东原,号为琉璃明王”[1]金富轼撰.孙文范等校勘.三国史记(卷13).东明圣王本纪[M].吉林文史出版社,2003.(P181)。同年,琉璃王第三子大武神王即位高句丽王,其人“生而聪慧,壮而雄杰,有大略”[2]金富轼撰.孙文范等校勘.三国史记(卷14).大武神王本纪[M].吉林文史出版社,2003.(P182)。《三国史记》与中国正史文献相对应的高句丽早期三位王的名字分别是朱蒙、如栗和莫来。所以,《魏书·高句丽传》等文献中记载的“莫来”就是大武神王。大武神王时期是高句丽的迅速发展时期,与一直较为稳定的夫余王位相比,大武神王的即位给高句丽带来了新的生机。而同时期的中原政权则更为复杂。公元8年,王莽建立新朝,西汉灭亡。王莽在位16年(8-23),其统治末期天下大乱。地皇四年(23),更始军攻入长安,王莽死于乱军之中。王莽的边疆民族政策对带素的夫余国产生了一定的影响,这是带素生活的中原政权背景。

三、带素的性格特点影响了夫余国的命运走向

《三国史记》对历史人物的写作有两个明显的特点:

一是,“本纪”部分除了三国王系的记录外,金富轼还以各自国王为中心,运用大量笔墨描写王的具体言行,塑造王的性格形象。这一点承袭了《史记》笔法,在以帝王为对象的篇章中,着力塑造帝王的形象。

二是,全书贯穿了大量的历史故事,以《高句丽本纪》为例,其中就有琉璃明王时期的断剑认亲、解明之死;大武神王时期的无恤回夫余使者、怪由斩扶余王、智退汉兵、拔素宽以待人、好童智破乐浪、好童之死;太祖大王时期的遂成即位;次大王诛巫师;新大王时期的答夫退汉兵;故国川王时期的乙巴素治国;山上王即位和酒桶女;东川王时期的密友和纽由;中川王时期的贯那夫人;美川王的落魄即位……这些故事使人物更加鲜活,事件更加具体和生动,也使我们对三国历史有了直观的认识。

夫余王带素的形象即通过《三国史记》而呈现,我们整理相关史料,对夫余王带素的性格特点加以分析。

(1)《东明圣王本纪》记载,“金蛙有七子,常与朱蒙游戏,其伎能不及朱蒙。其长子带素,言于王曰:‘朱蒙非人所生,其为人也勇。若不早图,恐有后患,请除之。’王不听,使之养马”。

高句丽始祖朱蒙的出生带有神话色彩,学界的相关研究已相当深入,我们不再赘述,这里仅讨论与带素相关的内容。带素与朱蒙年龄相仿,曾是童年的伙伴。可是面对善射的朱蒙“自作弓矢射之,百发百中”,带素进言金蛙“请除之”。这一方面可以看出当时的带素独具慧眼,如果其父听从带素的建议,也许高句丽国不会存在,至少夫余国减少了一个与其相抗衡的敌人,自己也不会死于朱蒙的子孙一系。另一方面,带素身为金蛙长子,日后可能继承王位,而朱蒙是其继承王位的最大威胁,这说明带素懂得一定的权术。

(2)《琉璃明王本纪》记载:“琉璃明王十四年,春正月,扶余王带素遣使来聘,请交质子,王惮扶余强大,欲以太子都切为质。都切恐不行,带素恚之。冬十一月,带素以兵五万来侵。”

西汉末年的夫余国实力强于高句丽,带素作为夫余王,其策略是以“请交质子”制约高句丽的发展,而一旦遭到高句丽的拒绝,便决定以武力征服,说明带素的对外政策是强硬的,其性格强势,好战。不过以夫余国强大的兵力攻打当时弱小的高句丽,却没有取得应有的胜利,相反却使夫余国损失惨重,不得不说带素的个人能力并不强。夫余国选择“冬十一月”入侵高句丽,寒冬作战,显然时机有问题。夫余国战败,带素有责任。

(3)《琉璃明王本纪》记载:“琉璃明王二十八年,秋八月,扶余王带素使来,让王曰:‘我先王与先君东明王相好,而诱我臣逃至此,欲完聚以成国家。夫国有大小,人有长幼,以小事大者,礼也,以幼事长者,顺也。今王若能以礼顺事我,则天必佑之,国祚永终,不然,则欲保其社稷,难矣。’……王子无恤……请使者归报大王:‘今有累卵于此,若大王不毁其卵,则臣将事之,不然则否。’扶余王闻之,遍问群下。有一老妪对曰:‘累卵者危也,不毁其卵者安也。’”

夫余王带素遣使高句丽,其使者的言辞是带素对外策略的表现。以当时夫余国的强大而言,“事大”的外交理念本无可厚非。不过面对高句丽当时仅有5岁的王子无恤的回答“今有累卵于此,若大王不毁其卵,则臣将事之,不然则否”。作为夫余王竟不知何意?要“遍问臣下”,最后老妪对曰:“累卵者危也,不毁其卵者安也。”这显然与其使者对高句丽王的夸夸其谈形成鲜明对比,也反衬出当时的夫余国情况,君臣都很无知。当然,这里可能有神化大武神王的因素,不过也确实反映出了带素好大喜功,不自量力,刚愎自用的性格特点。既然无恤有此回答,就说明高句丽已经具有一定的军事实力,不像从前毫无还手之力。而带素认不清形势,也不知道高句丽已有相当的发展,不容小视。

(4)《琉璃明王本纪》记载:“琉璃明王三十二年,冬十一月,扶余人来侵,扶余兵直至鹤盘岭下,伏兵发,击其不意,扶余军大败,弃马登山,无恤纵兵尽杀之。”

琉璃明王三十二年,以当时夫余与高句丽的实力对比看,高句丽尚不具备正面抵抗夫余的能力,只有偷袭才能击退夫余的侵略。既然带素能够出兵入侵夫余,至少应该对战争有一定的把握,对敌方的情况有所了解,不过战争结果是夫余军大败,可见其并未做好战争的准备,带素自以为是,这里是有勇无谋的表现。

(5)《大武神王本纪》记载:“大武神王三年,冬十月,扶余王带素遣使送赤乌,一头二身。初,扶余人得此乌献之王,或曰:‘乌者黑也,今变而为赤,又一头二身,并二国之征也,王其兼高句丽乎?’带素喜送之,兼示或者之言。王与群臣议,答曰:‘黑者,北方之色,今变而为南方之色,又赤乌瑞物也。君得而不有之,以送于我,两国存亡,未可知也。’带素闻之,惊悔。”

带素送一头二身的赤乌给高句丽王是听信有人说此物寓意兼并高句丽,不过得知高句丽君臣有不同解释后,带素“惊悔”。说明带素本人并无智慧,且人云亦云。

(6)《大武神王本纪》记载:“大武神王四年,冬十二月,王出师伐扶余,次沸流水上,望见水涯,若有女人舁鼎游戏。就见之,只有鼎。使之炊,不待火自热,因得作食饱一军。……抵利勿林宿,夜闻金声。向明,使人寻之,得金玺兵物等,曰:‘天赐也。’拜受之。上道有一人,身长九尺许,面白而目有光。拜王曰:‘臣是北溟人怪由。窃闻大王北伐扶余,臣请从行,取扶余王头。’王悦许之。又有人曰:‘臣赤谷人麻卢,请以长矛为导。’王又许之。”

大武神王四年,高句丽攻打夫余,先后得到各种帮助,从“上道有一人,身长九尺许,面白而目有光”的怪由出现,并慕名要求跟随高句丽王攻打夫余,“取扶余王头”。到赤谷人麻卢“请以长矛为导”,说明带素在夫余国内部或者对周边的统治不得人心。至于仇恨夫余王的原因,文献未记,我们也不得而知。不过从前文对带素性格以及对外策略的分析,我们推测带素也非明君。

(7)《大武神王本纪》记载:“大武神王五年,春二月,王进军于扶余国南,其地多泥涂,王使择平地为营,解鞍休卒,无恐惧之态。扶余王举国出战。欲掩其不备,策马以前,陷泞不能进退。王于是挥怪由。怪由拔剑号吼击之,万军披靡,不能支。直进执扶余王,斩头。”

夫余与高句丽的最后一战中夫余王倾尽全国之力,举国出战,而带素轻易被怪由所杀,这一方面说明大武神王的勇武,不过也反映出带素既无勇也无谋。曾经强盛一时的西汉夫余国结束在带素在位时。

综合上述分析,我们可以看出,带素与夫余国的命运走向是息息相关的。带素之前的夫余国力我们尚不清楚,不过从带素即位之初的夫余国人口、思想状况和目前已发现的西汉夫余国考古文化来看,当时的夫余国在诸多东北民族或政权中是比较先进的。按照《三国史记》中带素时代的夫余国与高句丽关系记载来看,夫余国的命运与带素个人能力的不足息息相关。我们不得不说这样一位性格特点鲜明又有自身弱点的夫余王是导致强盛一时的夫余国分裂的原因之一。

四、结语

夫余王带素,大致出生于公元前59年前后,公元22年被杀,在正史文献中等同于“莫来征夫余”一事。作为夫余国第四代王的带素出身亦可称作东夫余,其在位29年(前6—22),被杀时至少活了82岁。带素即位之初的夫余国基本情况是:人口达到25万,深受中原儒家思想文化的影响,国力盛极一时。它与高句丽关系复杂,主要是军事战争,到王莽时期,夫余王被杀,夫余国战败,夫余王系自解慕漱、解夫娄、金蛙到带素,带素以后二十多年里夫余国发展情况不详。这一时期夫余与中原王朝的关系表现夫余国作为东北边疆的一个少数民族地方政权,得到了中原王朝的认识和重视,而夫余国则始终与中原王朝和平相处。夫余国命运走向与带素个人的性格特点息息相关的,这样一位性格特点鲜明又有自身弱点的夫余王是导致强盛一时的夫余国分裂的原因之一。