王鹏运拟作《沁园春》与辛弃疾止酒词体式的文学接受

2021-10-12杨祖望

杨祖望

(暨南大学 文学院,广东 广州510632)

光绪二十二年(1896)除夕,身在京师的王鹏运没有参加热闹非凡的庆典,而是费尽苦心地创作一首特殊的《沁园春》词——一首写给词文体的词[1]8。在作品里,他试图将词这种文学体式当作可供言说的对象,来对之诉说话语、吐露心事。不久,他又另作一首,来模拟词文体的“开口回话”,如此造就了词史上的两篇奇文。然而,这一令人大开眼界的创作方式其实并非王鹏运首创,我们可以发现,早在辛弃疾的《沁园春》词里已存在相似的文本结构。

庆元二年(1196)[一说嘉泰二年(1202)],辛弃疾因饮酒伤身而戒酒,于是模仿陶潜的《止酒》诗,写下《沁园春》词与酒杯进行对话,劝诫酒杯远离自己。后来因戒酒不成,破戒而又作一首[2]401。他吸收《毛颖传》《答客难》的手法来结构词作,开创了将事物拟人化再与之对话的创作模式,这种“别出心裁,古来无二”[3]119的词作自然极受追捧,后世对它的文学接受逐渐形成了一条清晰的脉络,而王鹏运词即是其中既有仿拟色彩又具开拓意味的一环。

一、稼轩《沁园春》止酒词二首的基本模式

我们先来看稼轩《沁园春》①稼轩《沁园春》词有多个版本传世,其中存在数处异文,本文所录词作皆取自王鹏运四印斋所刻《稼轩长短句》,按照格律添加标点并采用简体汉字,以期与王氏面对共同的止酒词文本(参看王鹏运辑《四印斋所刻词》,上海古籍出版社,1989,第65页)。,其第一首题序曰:“将止酒,戒酒杯使勿近。”全词如下:

杯汝前来,老子今朝,点检形骸。甚长年抱渴,咽如焦釜;于今喜睡,气似犇雷。汝说刘伶,古今达者,醉后何妨死便埋。浑如许,叹汝于知己,真少恩哉! 更凭歌舞为媒。算合作、人间鸩毒猜。况怨无小大,生于所爱;物无美恶,过则为灾。与汝成言,勿留亟退,吾力犹能肆汝杯。杯再拜,道麾之即去,招亦须来。[4]65

第二首题序曰:“城中诸公载酒入山,余不得以止酒为解,遂破戒一醉,再用韵。”末尾自注“用邴原事。”全词如下:

杯汝知乎,酒泉罢侯,鸱夷乞骸。更高阳入谒,都称齑臼;杜康初筮,正得云雷。细数从前,不堪余恨,岁月都将曲糵埋。君诗好,似提壶却劝,沽酒何哉。 君言病岂无媒。似壁上、雕弓蛇暗猜。记醉眠陶令,终全至乐;独醒屈子,未免沉灾。欲听公言,惭非勇者,司马家儿解覆杯。还堪笑,借今宵一醉,为故人来。[4]65

首先,这两首词呈现了相当典型的“稼轩风”。给人最为直观的感受便是,辛词不像词作,更像议论类文体,南宋陈模《怀古录》将之称为“此又如宾戏、解嘲等作,把做古文手段寓之于词”[5]503,明卓人月、徐士俊《古今词统》也说“怨无小大”四句是“如箴如铭”[6]的结构。如今我们更倾向于将这种词风称作“以文为词”或“以论为词”,这和苏轼开创的“以诗为词”一样,都是以打破词体固有形态的方式来探索创作的可能性。具体于这两阕《沁园春》来看,稼轩所运用的“古文手段”有着两处来源,我们因此可以从两方面来看待文本中“以论为词”的运用。一方面,正如刘体仁《七颂堂词绎》所指出,“杯汝前来”乃是“《毛颖传》也……皆非词家本色”[5]619。稼轩的手法显然来自韩愈《毛颖传》,将事物拟人化,并针对其人格形象展开议论,如此又远绍《庄子》的诸多拟人寓言。另一方面,陈模所说“如宾戏、解嘲”则将止酒词的来源指向汉赋,王毅进一步肯定“其源头实为东方朔的《答客难》”[7],稼轩学习这类谐谑文体,以对话问答来与拟人化的酒杯交流,由此抒发他的大段议论。拟人化和对话体这两种因素在词作中水乳交融,共同构成止酒词“古文手段”的独特面目,彭洁明借《文选》中“设论”之目将止酒词之体式命名为“设论体”,明确“其意一在‘设’,一在‘论’:假托人物设问,以引出作者欲发之论。”[8]可以说比较好地涵盖了两种因素。我们将看到,后世诸多拟、和之作的接受起点即在于此,诸作大多都在此一模式基础上进行创作。

其次,止酒词虽“非词家本色”却依然能够传诵千古,一个很重要的原因,就是两阕词在大发议论之外,仍然保有着浓厚强烈的情感力度。稼轩一生因“归正人”身份而屡遭闲置,徒怀报国热忱却无处施展,于是一腔忠愤便时时流露于词,这两阕亦不例外。稼轩创作之时正赋闲于上饶铅山瓢泉,我们可以看到他将自己的苦闷孤寂之情、借酒浇愁之态,蕴蓄在与酒杯的对话之中,通过东方朔式的正话反说,来将自己“从前”“余恨”的牢骚怨言加以倾吐,展现出一个处在潦倒失意中的英雄形象。

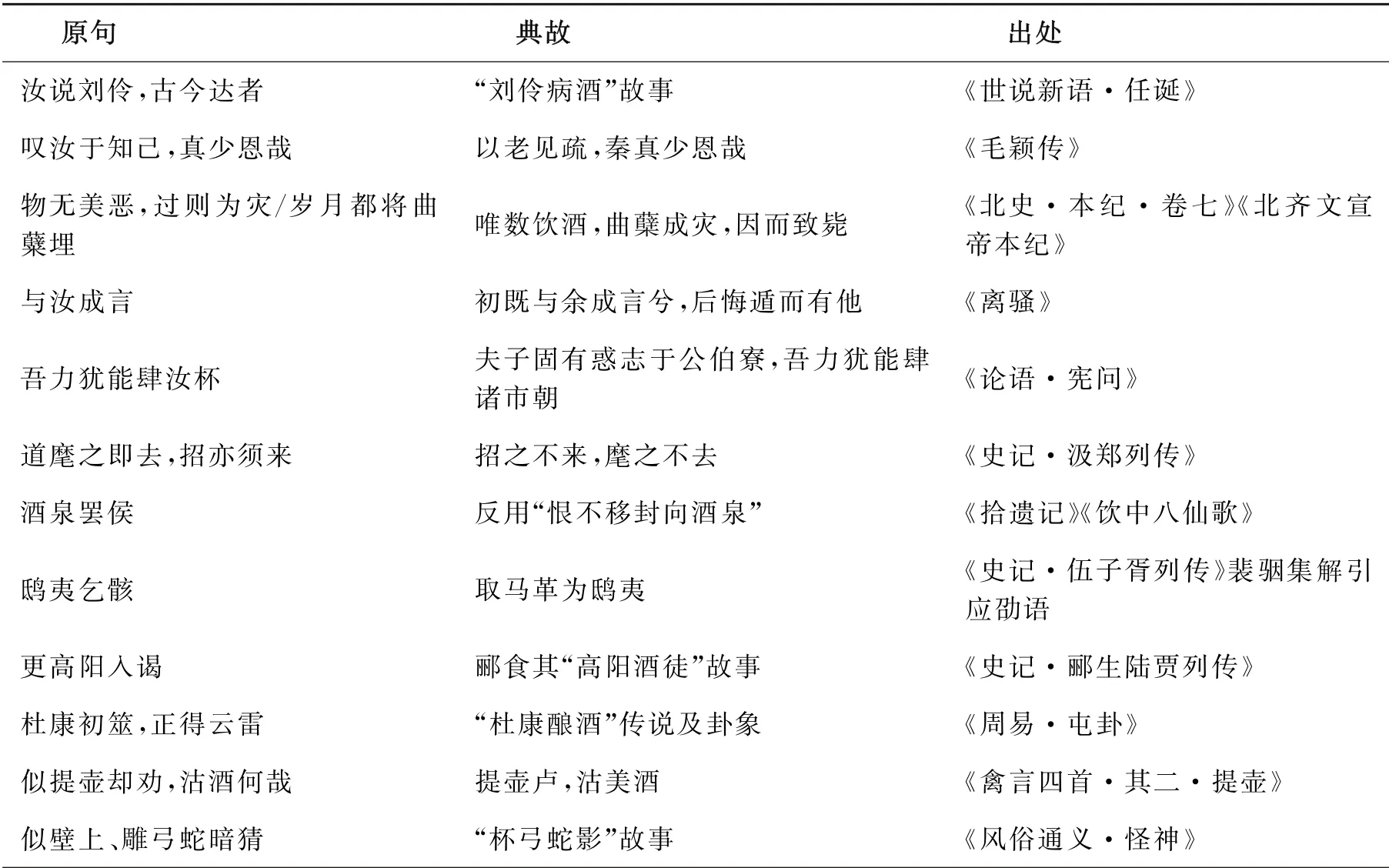

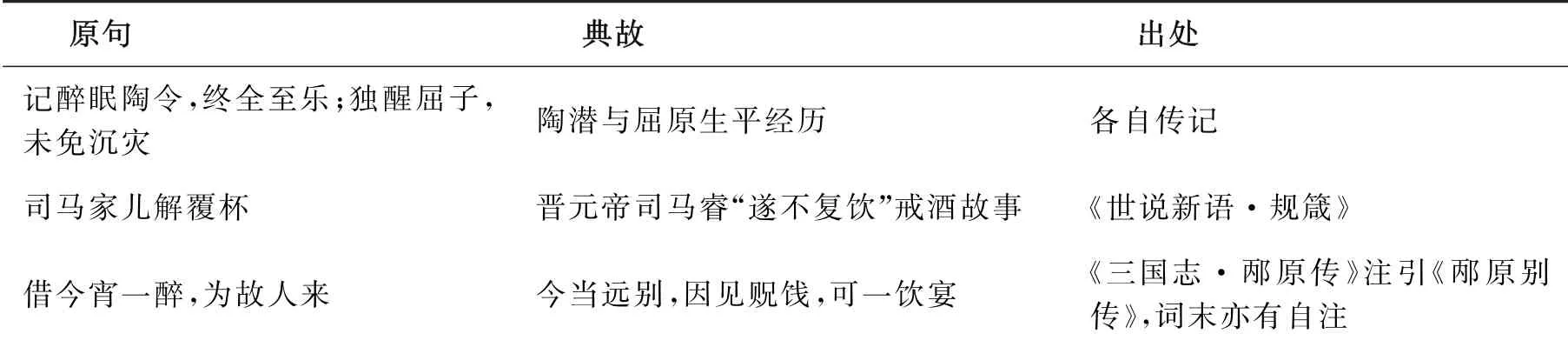

再次,正如《古今词统》所指出的那样,稼轩“撮古句,如数家珍”,大量用典,将前人故事、语汇融化入词。早在稼轩生前,岳珂就以“用事多”[2]575来评论辛词。止酒词中的用典也相当明显,尤其是后一首用典之多,几乎成了不小的阅读障碍,具体可见表1详列:

表1 辛弃疾《沁园春》二首用典统计

续表1

从表1可见,稼轩用典可谓信手拈来,无怪招致论词者“掉书袋”的批评,后世常有拟学稼轩者,为求其形似,往往沦为饾饤獭祭、滥用典故。

最后,除上述显见的三种特点外,我们也应留意,止酒词咏写酒杯,具备一定的咏物因素,但又区别于专门的咏物词作,因为稼轩并非围绕酒杯来层层展开,而是依据感怀、思绪来结构篇什,他始终以自身的所想所说为主线,而托之以酒杯这一外物进行抒发。这一因素在后世拟、和作品里得到了不同程度的体现。

二、止酒词二首从宋到清的拟、和之作及其对稼轩的文学接受

稼轩之后,这一体式的《沁园春》越发受词人重视,仿拟、和韵之作大量涌现,马大勇对此进行了详细的统计,并赋予止酒词“为后代词人开启了无数法门”[9]之称,应属确当。观察这些词作,不论是否标明“效稼轩”,其创作实则皆立足于对止酒词的接受,它们基本遵循上述模式,即使用拟人化和对话体结合的方式展开议论,并隐约透露出某种自我解嘲的谐谑意味,以此作为全词的感情基调,加之运用大量典故来铺陈其事,丰富词作的内涵。当然,由于词家艺术水准各有千秋,作品呈现自也会面貌迥异。

话说回来,从宋到清的效仿者们选取这样的“再创作”方式,就其本心而论,很可能只是为了使自己作品增色添趣,是如徐玮所说“通过多重文本的交织,造成丰富的阅读经验”[10]42,但不可否认的是,这些创作在客观上促使止酒二首得到愈发普遍的传播和关注,乃至逐渐被尊奉为稼轩长短句中的经典之作。除此推动经典化的意义之外,这些词作同时也展现出了许多异乎原作的创造性变动,从而有助于这一体式的功能不断增强、联想不断叠加,所承载的内涵也随之丰富起来。

我们大致可以从两个方面来看待这些新变因素。

其一,单向的告陈变为双向的对话。止酒词的主要内容乃是稼轩自己向着酒杯发话,虽然第二首词也意图说给“城中诸公”听,但本质上两阕都还是呼唤“杯汝”来对之陈言,这在其首句已然点明。纵观作为客体和对象的酒杯,最多只有“杯再拜,道麾之即去,招则须来”这一种被动的行为而已。但在元人张之翰那里,这种情况发生了改变,他创作的《沁园春》二首写鹤,一首呼唤“鹤汝前来”正如稼轩,另一首却在题序点明乃是“鹤答和”,写道:

昔自九皋,慕翁而来,何期岁年。记初为翁客,献千百寿;后为翁友,得两三篇。[11]

可以看到,词人专以一首词来模拟鹤的语气姿态,并对前篇中的诉说进行回应,让客体和对象也具有言说的机会,开启了这一体式的反向答和,也就进一步把从汉赋中来的对话、问答功能引入并落实到词作当中。除此之外,张之翰亦或多或少吸收了词体本身“代言体”的创作经验。在早期由文人作词而给予歌妓演唱的情境中,为切合表演者身份,男性词作常会假托女性的声情口吻进行言说,也称为“男子作闺音”,这可远溯香草美人的文学传统。将这一特色与止酒词相结合,自然便呈现出张之翰词作的独特风貌,由是扩大了对话问答体的表现空间,凭借双向对话的建构,也使这类词作抒情言志功能得以拓展和增强。

此后又有宋琬“诮白髭”“代髭问答”,徐履忱“论杯,和辛稼轩韵”“代杯答”以及顾衡、金人望、蒋景祁、陆震等等作品效法此例,他们既延续了这一富有意味的体式特色,又用题序的“代”字点出其作与代言体之间的渊源。

其二,咏写对象从具体的事物变为抽象的存在。拟、和诸作中仍有不少类同稼轩咏写酒杯的,但毕竟此一题材命意有限,稼轩之后再难出新,于是众人便纷纷转写他物,并且将上述的咏物因素更多地融汇入词,对于所写事物愈趋细致妥帖地加以描绘。当有形之物也日益写遍后,词家又将注意力转向了更具“遗形取神”意味的抽象事物上,乃至将某种文学形式或文学现象作为问答的对象,比如明末清初史可程“戒词”一阕:

歌雪何为,椎鬟吾意,从此辞君御冷游。翛然得,自餐芝佩菊,绰约清秋。[12]

词中已有对“君”言说的姿态,隐然将“词”这种文体本身加以拟人化。此后又有尤侗“送穷”“释愁”,徐旭旦“祭文章”,孙枝蔚“遣愁”等,都如庾信《愁赋》那般,咏写抽象的存在,并将这种文体、心绪或现象当作可供倾诉的对象,吐露内心幽隐之情。

从宋到清的拟、和之作立足于稼轩开创的三种特点,遵循着上述两条发展轨迹,以这般再创造式的文学接受,赋予了对话问答体《沁园春》更丰富的表现内容与表达方式,充分展现出这一体式所能承载之功能的弹性和限度。面对这样经典化的作品和颇具挑战性的词体,后代文人必会想方设法、别出心裁以图后出转精,王鹏运词即是显见的案例,如上种种富有开创意味的特色在他的词中得到良性的融汇与展现,其词以高超的艺术水准促使止酒词的接受进一步深化。

三、王鹏运二首《沁园春》拟作的继承与开拓

词汝来前,酹汝一杯,汝敬听之。念百年歌哭,谁知我者?千秋沆瀣,若有人兮。芒角撑肠,清寒入骨,底事穷人独坐诗?空中语,问绮情忏否,几度然疑。 玉梅冷缀苔枝,似笑我、吟魂荡不支。叹春江花月,竞传艳体;楚山云雨,枉托微词。画虎文章,屠龙事业,凄绝商歌入破时。长安陌,听喧阗箫鼓,良夜何其?[1]330

第二首题序则仅有“代词答”三字,一如前人许多拟、和之作那样简短,全词如下:

词告主人,釂君一觞,吾言滑稽。叹壮夫有志,雕虫岂屑;小言无用,刍狗同嗤。捣麝尘香,赠兰服媚,烟月文章格本低。平生意,便俳优帝畜,臣职奚辞。 无端惊听还疑,道词亦、穷人大类诗。笑声偷花外,何关著作;情移笛里,聊寄相思。谁遣方心,自成沓舌,翻讶金荃不入时。今而后,倘相从未已,论少卑之。[1]331

序中所提及的“岛佛祭诗”乃指唐人贾岛于岁除之时取一年诗作以祭祀的逸闻,正合乎1896年的当下情景,“八百年来”数语应是历数从五代北宋到清末的这段词史,另有“陈词以祭”“迎神”“送神之曲”等等,显然意在联结《九歌》所代表的文化传统。王鹏运的长段序言分明有意提醒读者,词作的内容具有深厚的历史文化渊源,理当与前人的思考、体验遥相呼应,而并非“戏效”式的拟作。

当然,他所呼应者,除明确提及的贾岛外,自然也包括了开创此体的辛弃疾,序中不曾提及,应是由于宋后拟、和之作众多,几乎已成人尽皆知,遂不赘言。

(一)对止酒词体式的继承和袭用

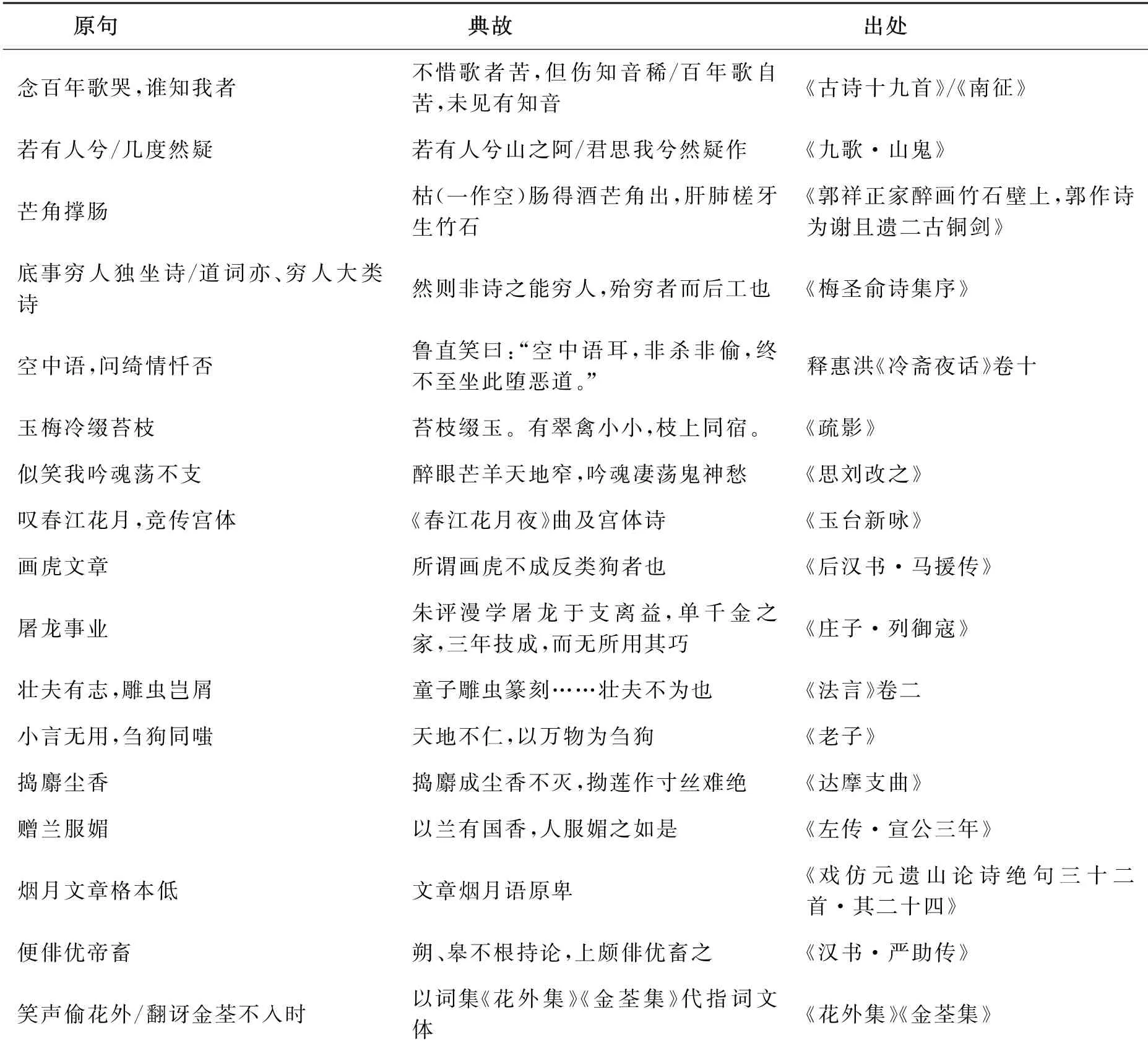

在二首词作里,王鹏运明显将词这一文体或文学现象,拟人化为客体,与之对话问答。观察其用典之多、之僻,丝毫不亚于稼轩原作,并且在典故妥帖程度上,似乎还有过之而无不及,详见表2(不含题序)。

表2 王鹏运《沁园春》二首用典统计

不难发现,王鹏运既以词为咏写对象,所用典故便多有与词文体相关者,如“空中语”“玉梅冷缀苔枝”等;或至少是与文人、文章、文学有所关涉的事典,如“穷人独坐诗”“吟魂荡不支”等,一如稼轩用典紧紧围绕着“杯”及酒文化展开,足见其苦心经营。王鹏运虽无词论专著传世,但有论词之语旁出侧见于他处,况周颐就记述了“半塘老人论词之言”并代为阐释,从中可见王、况对稼轩词的接受正是抱持着这样一种心态:

传统上,学生通过学习书本知识,结合实验、实践课程获得专业技能,但这些专业技能同社会、就业市场上用人单位所需要的技能相差甚远。在工作室制的教学模式下,由于企业导师和真实项目的介入,使得工作室拥有职业氛围,学生处于“准就业”的状态,这都有利于增强学生的行业适应性。

词太做嫌琢,太不做嫌率,欲求恰如分际,此中消息,正复难言。但看梦窗何尝琢,稼轩何尝率,可以悟矣。[13]

在王、况看来,稼轩有精心结构但不至于“琢”,且能避免空泛笼统的“率”。而我们在前人一些拟、和止酒词的欠佳作品中,正能发现其词往往为图扬己显才而胪列故事,或为图咏物逼肖而空泛描摹,王鹏运站在这样的认识高度上,自然会有意避免此弊,于是我们看到其词用典也确乎在向稼轩靠拢,力求妥帖恰当而不过滥过涩,达到“恰如分际”。

当然,王词之所以水准高超而有别于诸作,最重要的原因还是,他和稼轩都“在解嘲幽默之后,蕴涵着凝重的悲怆”[14]。他们都从针对酒、词这类客体事物的议论上,引申到更广大的为人处世方面,于牢骚、反话里寄托了自我期许和人格理想,也因其理想在纷扰的社会现实中受挫乃至破灭,从而使词作具有了悲剧性的家国身世之感。

由于稼轩止酒词之深意已成老生常谈,我们仅对王词二首详为分析一番。知人论世来看,王鹏运是那个时代忠直文人的代表,他在担任江西道监察御史期间,就数次运用御史职权向朝廷进言,渴望祛弊革新。1895年甲午战败签订《马关条约》之后,清廷的脆弱彻底暴露,国事蜩螗令有识之士无不痛心疾首。期间王鹏运的数次谏言均告无果,还眼睁睁看着自己的同道友朋如文廷式等,因触怒后党而遭贬谪流徙。至1896年3月,也即王鹏运创作二首《沁园春》的数十日后,他毅然决然地上书,为图帮助光绪帝摆脱慈禧的控制,自然触了慈禧逆鳞,懿旨给出“再有人妄奏尝试,即将王鹏运一并治罪”[15]的谴责。由此回顾他在该年除夕之时的心态,应是饱受磋磨却仍图谋振作的。

在王鹏运的许多其他词作里,我们也时能见到他的比兴寄托,比如他和文廷式以《祝英台近》唱和,一阕“次韵道希感春”便以“枉多事、愁风愁雨”寄托朝局混乱之慨,又寄望“联袂留春”来与文廷式等人“联合起来,希望能力挽狂澜于既倒”[10]28。

有此了解,我们再看《沁园春》所寄寓之情。在第一首王鹏运对词的诉说中,他有“芒角撑肠,清寒入骨,底事穷人独坐诗”这样的感喟,前八字乃是自况,意指像我这样的穷途潦倒之士(穷人),怀抱着“百年歌哭”的心绪和“千秋沆瀣”的情怀,其人其文都是棱角分明、清冷寒峭的,王鹏运借此勾勒出自己与世乖违的形象。接下来又一反问:穷途之士为什么都把情志“怪罪(坐)”于诗,或者说,发抒于诗中呢?可见在他看来,词体一样也是歌哭之情的发泄途径,是他在友朋星散的孤独之中聊可慰藉的一位“知我者”。

下片“叹春江花月”往后七句,是在细数自己与词的“共同经历”,也即他在词作里所写的,有“春江花月”“楚山云雨”“画虎文章,屠龙事业”之类的内容,所谓画虎、屠龙的典故,皆指徒有良苦用心而难以施展怀抱,他用以自嘲,认为平素尽做些无益之事。结句“长安陌”三句,写出外面街市上已经是“喧阗箫鼓”的除夕之夜了,他却独对词这个唯一的“知我者”,专意经营着这些无用、无益之物,实是以乐景衬哀情的笔调,流露了令人可悲可叹的情怀。

然而,这些话语都是正话反说,一如稼轩的止酒词,王鹏运也并不甘心于眼前境地。虽然他真正的“龙虎事业”不能实现,真正的“沆瀣知己”不在身边,可他的第二首词里,仍然在戏谑中渴盼着能够伸展“壮夫”的大志,能够恪尽应有的“臣职”,迨到结句那一声“论少卑之”的陈说,既是词对自己文体命运的申诉,实则也是王鹏运对自己战栗无望的境况所萌生的一丝微弱希冀。对于这种“亦词亦人”的抒情特质,下文还将详述,但论及此处,我们应能读懂,在王词略带晦涩的典故背后,实则摇荡着深厚而曲折的情感内蕴,乃至于后来他敢于触怒慈禧、直言进谏的那股勇气,似也已在这个除夕夜的笔下微露端倪。

以上是王词对止酒词三种较为直观特点的继承,同时也不难发现,王鹏运一并将从宋至清那些拟、和作品所发展的新优点也融汇入词:他对词这样的抽象事物来言说,便是直承史可程的“戒词”,而带有《九歌》色彩的“祭词”之语,很可能是吸收徐旭旦“祭文章”的经验;他以两阕联章的形式,来和词进行一正一反、一主一客的双向对话,则又是借用张之翰那一脉的词体形式。因此,若说王鹏运乃是止酒词接受史上的集大成者,实不为过。

(二)对止酒词体式的开拓和更新

词本是一种抒情文体,稼轩“以论为词”为之引入议论因素,止酒词便是此间代表。王鹏运同样留意到这两种功能在词作中的融贯,其词在这两个向度上,也以别样的方式尝试了拓展出新。

议论层面,王词用“以词言词”的方式阐述了自己的词学思想,开启一条表达词学观的独特途径。在此之前,以词体论词者有之(论词长短句),以代言体写词者有之,以拟人化事物作为词作内容者亦有之,但若说将此三者结合,即以拟人化的词自身作为言说的主体,来为词体代言立论且阐发某种词学观念的,要属王鹏运为先驱。如此特异且拗口的结撰思路,除因仿拟经典而求独树一帜的心态外,无疑也是对词之功能的一种探索和试验。可以看到,王词以切实的创作实践,让“由词来说”亦成为表达词学思想的途径。

具体来看,两首词一首是词人说给词“听”,一首是词说给词人“听”,二者都在诙谐嘲讽之中寓含了对词的明贬暗褒。前一首,先是在题序中用贾岛祭诗的典故,申明自己祭词的缘由,显然是要将诗、词文体等量齐观。上片一句“底事穷人独坐诗”的反问,点出词也如诗一样,可以承载歌哭之情,但却没受到一样的重视,词人为之心有不平。再有“空中语”三句,则是用典,黄庭坚曾因作绮艳之词而被批评,最终表示忏悔,可当词人思考自己是否也该为写“空中语”而忏悔时,却“几度”将信将疑,可见词人对于视词为“小道末技”乃至“恶道”的说法始终抱有疑问。下片“叹春江花月”七句,上文已经提到,是在细数词文体所能叙写的内容,表面上是在数落这些创作徒增可笑,实际上却也勾画出词作题材所涵盖的疆域范围:词可以像宫体诗歌那样,专写春江花月的浪漫景象;也可像楚骚那样,咏叹云雨而寄托微言大义;更可把功业未竟、理想无用等“凄绝”的悲痛在词作中奋笔直书,一如商调歌曲“入破”时那般激烈破碎——这么看来,词更是与诗无异。总观此阕,所展现的是一种从“破体”角度切入,力图让词与诗合流,进而推尊词体的思路。

后一首,上片开篇即说“吾言滑稽”,让词自认身份低下。继而“叹壮夫有志”四句,更让词自居为雕虫、刍狗这样末流之物。所以词自己的“平生意”,只是当好“烟月文章格本低”的“俳优帝畜”罢了。下片换头处,当词听说,词人把自己当作诗一样,是穷途之士感事抒怀的寄托工具后,不禁感到惊讶疑惑,可见词也并不认可将自己与诗看齐的做法。至“笑声偷花外”四句,则是词明确了自身定位:我不能和诗文著作相并肩,只是记花外柳下之事、传相思感怀之情而已——这真是最为“本色”的词学观。“谁遣方心”三句,是嘲讽那些把“方正之心”强行套入词中的解读方法,那些论者试图在词作缠绵反复的“沓舌”里找寻微言大义,还讶异温庭筠《金荃集》的意味难以索解,颇似针对张惠言而发①张惠言解读温庭筠词有“此感士不遇也”“离骚初服之意”(唐圭璋《词话丛编》,中华书局,1986,第1609页)等话语。王国维对此批评说:“固哉,皋文之为词也!飞卿《菩萨蛮》……被皋文深文罗织。”(周锡山《人间词话汇编汇校汇评》,上海三联书店,2013,第296页)。结句收束了下片的词学观,并坦然陈述道:如果词人还有花外柳下、相思感怀的经历,还需词来为之记述,那么便“论少卑之”,即“请给我适当评价,不可随意贬低为是!”[16]总观此阕,所展现的是一种从“辨体”角度切入,力图让词保持独立,进而拥有特殊美感的思路。

所谓“破体”源于苏轼“自是一家”说,“辨体”则源于李清照“别是一家”说,二者“构成了清初尊体的两个基本维度”[17],后在清代不断丰富。王鹏运使这两种推尊词体的思路,巧妙地融贯于一正一反的对话议论之中,且由词“现身说法”来为自己“辨体”,无疑使得这一组联章词作具有了作为文学创作和词学理论的两层价值,特别是因王鹏运并无词学专著传世,其意义俨然更为凸显。

抒情层面,王词写出了将自我投射于对象的深层寄托之意。上述已提及,“论少卑之”是词文体的呼喊,但也象征着王鹏运自己渴求重视的愿望,这种将“我”与词、主与客相联结的写法并非偶一为之。

词人对词发出“百年歌哭,谁知我者?千秋沆瀣,若有人兮”的感叹,这“知我”之人、“若有”之人实则指的就是词,也即是说,词人明确坦言,“我”与词乃是同“歌哭”、共“沆瀣”,词和词人已然站在共同的立场上,怀有着一致的体认和感受。于是我们可以看到,词之于词人王鹏运的“臣职”,在某种程度上通向了御史王鹏运之于国家朝廷的“臣职”,如“雕虫岂屑”“小言无用”是词的自嘲,也是“我”的自嘲;“谁遣方心,自成沓舌”是词的无奈,也是“我”的无奈;“倘相从未已,论少卑之”是词的期许,也是“我”的期许。

写作对象(词)的身世遭遇和词人自己具有如此微妙的一致性,他针对词所寓托的、所抒发的情志,其实很大程度上就是他自己的切身感受改换面貌后的呈现,他的“代词答”、在为词进行的言说,也一样是在为自己进行着言说。根据镜像理论,自我会将想象投射于某种外在的“他者”上,这个对象“可以是一个他人甚或物恋意义上的一个物的镜像……自我又把它作为理想对象加以认同”[18]。王鹏运当然不了解精神分析,但由于对词有着引为同道式的深情,流露于笔端时,便不自觉使对象(词体)成为自我(词人)的投射。

对比来看,止酒词及一些较有水准的拟作中,词人或对物直陈、或咏物抒怀、或托物言志,都是透过外在的“物”来折射“我”的情感。王词则更进一步,凭借词人与词文体之间深厚的情感共鸣,让咏物和咏怀相融合,从而使得文本所写亦物亦人、物我之间浑然一体,也即是,经由“我”与对象的联结共通,达到物的抒情和“我”的抒情之紧密关联。

自辛弃疾止酒词为始,拟人化问答体的《沁园春》体式一直创作不衰,宋至清末的这七八百年时间里,大量词人以他们的拟、和之作展现了对这一经典的接受。根据辛词所确立的基本模式,后代词人凭借着自己的才学和词心,为之带入了形式的创新和内容的开拓。这在推动原作经典化的同时,也为其已有模式不断注入新的生命活力。

王鹏运则是这段接受史中的集大成者,他融汇前人的创作特点,并以独运的匠心将之推向艺术上的更高水准。与此同时,他亦借古人之酒杯,浇自己之块垒,把一腔身世之感投射于词体的命运际遇,又在词的娓娓道来中梳理了推尊词体的观念,总体而言,王词是用更加委婉别致的笔调来阐发幽微深邃之情,这一体式的《沁园春》也随之在接受中逐渐走向了更为广阔的文学天地。