新安医家孙一奎“命门动气说”与治法有所冲突的原因探析

2021-10-09朱万鸿叶倩倩左烨刘颖洁邹金金黄辉

朱万鸿,叶倩倩,左烨,刘颖洁,邹金金,黄辉

(1.安徽中医药大学第一临床医学院,安徽 合肥 230038;2.安徽中医药大学中医学院,安徽 合肥 230012)

明代孙一奎是新安固本培元奠基人汪机的再传弟子,其“命门动气说”是新安医学固本培元学术体系的主要支撑学说之一,该学说认为:“命门乃两肾中间之动气(元气),非水非火,非脏非腑”[1],治疗上孙氏重视“元气”的作用,倡导“温补下元”,但在其临证之中,常将“下元”“肾气”同等看待,理论与实践存在相抵牾、相冲突之处。本文以《孙一奎医学全书》为依据,结合中医经典理论,对其“命门动气说”及“温补下元”治法之冲突形成的可能原因进行分析归纳。

1 理论实践的抵牾

“命门动气说”是孙氏集宋、明理学太极非阴非阳思想、《难经》“原气论”等思想于一体而提出的基础理论新说,其以“命门乃两肾中间之动气(元气)”为立论的出发点,形成了“太极(命门)-阴阳-五行(脏腑)”的生命演化模式,是明代“太极-命门”理论研究的开端。作为固本培元学派的代表医家,在治法上孙氏将汪机的“固本培元,气血阴阳双补”,由“温补脾胃,擅用参芪”[2]推向“温补下元,注重使用附桂姜”[3],并同薛己的“脾肾双补,滋养化源”[4]的治法相结合,形成了“温补下元”特色治法。孙氏认为疾病多是因人体“命门元气不足,三焦相火衰微”[5]所导致的,因此孙氏重视“坎中之阳”,通过对“肾间动气”的推动以达到抵御外邪、治疗疾病的作用[6]。

就目前的中医理论体系而言,元气即指肾气,《中医基础理论》教材在对于肾脏的论述中明确说到:“肾精化肾气,肾气又可称为元气、真气”[7],此处“肾气”与“元气”“真气”三者是可以等同的,而孙氏提出的“命门乃两肾中间之动气(元气)”则是将“肾间动气”与“元气”等同,是脱离于有形脏腑的,两者是不同的。但在孙氏的理论实践中,我们发现其“温补下元”治法却时而补“肾气”“肾阳”,时而补“下元”,将二者同等看待,如《赤水玄珠·胀满门·臌胀说》中指出:“小便之不利,由下焦原气虚寒,故治胀满者,先宜温补下元”,而《医旨绪余·卷下·治肾消》中却指出:“消渴者,肾虚所致,常须暖补肾气”。现代对孙氏临证经验研究中将“肾气、肾阳”与“元气”混称的情况也是屡见不鲜,如对于痹证[8-9]、痰饮[10]、消渴[11]、泄泻[12]等疾病的治疗特点研究中,或称“温补下元”,或称“温补肾阳”,将二者混用。因此从理论角度而言,我们发现孙氏“命门动气说”与“温补下元”治法二者无疑是相互冲突的。

2 抵牾源由之刍议

2.1 孙氏肾气、肾阳的概念

纵览《孙一奎医学全书》,其并未对“肾气”“肾阳”进行明确的定义,与其相关的文字记载,多见于对“命门动气”等理论的阐释及引用他人之言。就“肾气”而言,在《医旨绪余·卷上·命门图说》中,孙氏先以豆子果实进行类比,认为其中间之根蒂所含的“真气”为生生不息之机,并命名为“动气”“原气”。其后则引《黄庭经》:“肾气经于上焦,营于中焦,卫于下焦。”与越人之言相合,以此论证“命门”之内涵,犹“儒之太极,道之玄牝”[1],并以铜人图中命门穴位于两肾俞之中为佐证。就“肾阳”而言,孙氏并未明确提及“肾阳”一词,对于“元阳”“真阳”的描述也多见于对病因的阐释,和对药物、方剂功效的解析。但从其对“肾阴”“真阴”的论述中我们可以推断一二。如《医旨绪余·卷上·防暑论》中提到:“五味收敛浮散之气,不使飞越,又能滋肺补肾,庶免二脏真阴枯竭。”可见对于“真阴”,其认为是归属于肾脏。《孙氏医案·吴双泉公病阳亢阴微之候上盛下虚·十七》中也指出:“下虚者,肾经真阴不足也。”同时,结合《医旨绪余·卷上·右肾水火辨》中“坎中之阳,即两肾中间动气……谓之阳则可,谓之火则不可”及“二阴,即二肾也”的论述可以看出,孙氏认为“肾”属阴,“命门动气”发于两肾之间,为坎中之阳。从孙氏借“肾气”论证命门的位置,明确提出肾属阴,于医案、用药分析中多提及“肾阴”,鲜有“肾阳”,而是多代之以“真阳”“元阳”的诸多表现中,我们可以认为,这是孙氏努力将其从脏腑层面与肾剥离开来的体现。从本质上来说,孙氏所指的“肾气”“肾阳”或许与“命门动气说”的“命门为肾间动气(元气)”思想是一以贯之的,在他看来“肾气”“肾阳”也都在两肾之间的,但具体“肾气”“肾阳”与命门的关系究竟如何,孙氏或许还未来的及解释。

2.2 命门动气说的形成过程

“命门”一词首见于《黄帝内经》,其中对于命门的三处论述从脏腑的角度给予了“命门”清晰的定位,即“目”,所谓“五脏六腑之精气皆上注于目而为之精”。而《难经》言:“其左者为肾,右者为命门。命门者,诸神精之所舍,原气之所系也,男子以藏精,女子以系胞,故知肾有一也。”虽然本质上有共通之处,但二者之间的出入是命门学说中最早的一次学术争鸣[13],自此“命门”被推上了历史悬案的舞台。此后的医家在命门学说的发展方面多无建树,到金元时期,受道家内丹术和宋儒太极学说的影响,对“命门”理论的研究才逐渐兴起,直至明代“命门学说”的结构才较为完备,极大地丰富了中医学理论体系[14]。

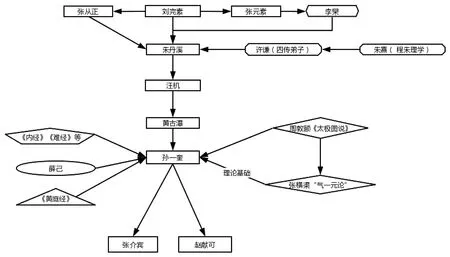

孙氏游历庐山、三吴等地,访问名师,经过30余年的勤求博采、刻苦钻研才学有所成[15]。孙氏批判地继承各家学术思想:宋代理学家张载受《太极图说》影响创气一元论,强调气的聚与散是万物生长变化的主导[16],孙一奎以此为基础,提出阴阳分化之前的太极之气可以用原气、动气、命门来概括[17],加之明清时期正值理学盛行,且孙氏生活于理学家朱熹故乡,故受理学影响尤深[18];受道家学说影响,孙氏借《易经》中坎卦来解释命门动气即为坎中之阳,不可谓之火,因此指出“命门非火非水”[19];受《难经·元气论》“命门之气与肾相通”的影响,孙一奎在临证上将固护命门元气放在十分重要的位置,用药侧重补肾,亦兼顾脾胃,命门动气以此得到滋养,激发人体正气发挥“守邪之神”的功用[20]。其既师承刘完素、朱丹溪一脉[21],又是“固本培元”学派宗师汪机的再传弟子,同时在治疗上还受到薛己的影响[22],因此可以说孙一奎在明代医家中是承前启后的重要人物,上承薛己、汪机,下启赵献可、张景岳,于明代的医学发展中起到了至关重要的作用[3]。见图1。

图1 孙一奎学术传承

从孙氏学术的传承关系我们可以看出,其学术思想的形成可谓博采各家之所长,结合其游历四方的行医经历我们可以发现,孙氏是在医疗实践中体会到了生命“活力”的重要性,才锁定对“命门”的研究,从而最终形成了自己的学术。从孙氏青年到老年,其对各种观点的批判与继承,思想认识在不断深入与完善,学术观点的形成还有一个过程,这或许是其“命门动气说”提出之前,治疗上将“元气”“肾气”同等看待的原因之一。

在《赤水玄珠·肾无痘辩》中孙氏借《难经》之言指出呼吸根于两肾中间之动气,并提出“惟肾之元气充足,则其痘始能尽出”。在《医旨绪余·卷上·原呼吸》中,亦借此言,并提出“经谓肺出气,出此也;肾纳气,纳此也”。可见肺出气、肾纳气均与“命门动气”密切相关,同时借滑寿“肾司阖辟”之言,并注释“阖辟”为“原气”,也就是说肾主纳气的功能是通过肾中元气的激发、推动而进行的。由此看来孙氏虽提出了“命门动气说”,但在根本上并未摆脱“肾命”之束缚。

《难经》将命门转化到“肾为先天之本”的功能上,虽为孙一奎提出“命门动气说”提供了一定的理论基础。但孙氏以《黄帝内经》《难经》等医学经典为其研究的基础和准则,其书中对于“命门”的阐释无不基于中医经典,诸如《难经·三十九难》曰:“命门者,精神之所舍也,男子以藏精,女子以系胞,其气与肾通,故言脏有六也”,其中“命门”与“肾”相通之类的论述,让我们很难将“肾”与“命门”完全分割开来。纵观中医学术长河,“命门学说”本就是千古悬案,于《黄帝内经》《难经》为指导的中医学术大背景下是很难将其完全分割开来的,故此可视为冲突形成的又一原因。

2.3 理论上的抵牾不影响实践

孙氏学术思想以“命门动气说”为核心,但在临证治疗中多代之以元气,从三焦入手探析元气受损之病症,将“命门-元气-三焦”相互串联。纵览《孙氏医案》,仅有《三吴治验·又令孙女龟背·一百四十一》中出现过“命门”一词,其余再无提及,“原气”“动气”二词亦未提及。“命门”作为“命门动气说”的核心、关键,在其医案中却仅有一处提及,可见孙氏的“命门”虽有此理,但未有此用。反观“上焦”“中焦”“下焦”等词汇却出现频繁,共计73次,可见孙氏在具体问题中分析中以三焦为主。《孙氏医案》共载398案,其中与下元不足有关的案例共计16案,占比不足5%,在治法上均涉及“温补下元”,但也不局限于温补。或许孙氏提出“命门动气说”,仅仅是为了将“太极-命门-肾间动气-原气-三焦”等理论相互联系,解决生命、理论层次上的问题,还未真正地发挥出指导临床实践的作用。

《难经》中虽然提出了“右肾命门”的观点,与孙氏相悖,不过在《难经·六十六难》言:“脐下肾间动气者,人之生命也,十二经脉之根本也”,这一论述虽未解释命门与肾间动气二者之间的关系,但却也强调了肾间动气的重要性。同时,孙一奎以前历代的命门学说虽然对肾与命门关系上仍有许多模糊认识[23],但他们所强调的无非就是两个方面,其一为肾间动气为生命活动的天真本原之气,其二为命门元气是生命活动之本,具有生命原始动力的内涵[24],作为生命的本源,其均可同等看待。由此可见,于当时的中医学术背景下,无论是补“下元”亦或是补“肾气肾阳”,其本质都是在强调生命之本源的重要性,两者实则异名同类。

从孙氏主要著作的整体内容来看,《赤水玄珠》以病证为题,引各家之说,以明证为主[25],是其对学习内容整理和总结;《孙氏医案》则涵盖了孙氏主要的临证治验;而《医旨绪余》更多的是对医学理论的阐释,是在其临证和分析后总结提出的深层次的理论。因此从内容而言,我们认为《赤水玄珠》与《孙氏医案》中诸多内容的形成或许均早于《医旨绪余》,但是在孙氏提出“命门动气说”后,也已无法对之前著作、医案中的内容进行统一完善了;从实践角度而言,“命门动气说”并未真正在其本人的临床实践中发挥出指导作用,且从生命的本源角度,二者是可以同等看待的,故也没有进行完善的必要。由此可见理论上的抵牾并不影响实践。

3 源由归结与展望

我们总结孙氏“命门动气说”与其治法有所冲突的原因有三,其一,孙氏学术观点的形成并非一蹴而就,从青年到老年其对各学说的批判继承及其思想的完善和成熟,导致其学术观点的革新和变化。而从本质上来说,孙氏所指的“肾气、肾阳”与其“命门动气说”的思想是一以贯之的。但其间的关系究竟如何,孙氏并未来得及解释。其二,于中医学术大背景下,“命门”与“肾”二者关系密切,难以将其完全割裂开来。其三,“命门动气说”的提出或许是为了解决生命、理论层次上的问题,而实践并不局限于此,虽然从理论的角度上两者相互抵牾,但二者在实践中,两者具有统一性,都是在强调生命本源的重要性。对孙氏“命门动气说”与治法有所冲突的原因进行探析,可以更好的把握孙氏的学术内涵以指导临床实践,对于今天《中医基础理论》中“肾”与“命门”关系的重构有重要参考价值,对后世有一定启发。