提高林场造林成活率与保存率的对策探究

2021-10-06张旭

张 旭

(牧牛镇人民政府,辽宁岫岩 114308)

目前,为改善生态环境、构建绿色屏障,植树造林备受社会各界的关注,且各大林场也在积极推进造林工程建设,而要真正发挥造林的绿色优势,首要任务就是提升造林的成活率及保存率。但在造林过程中,因为造林规划、选种育苗、栽培技术和抚育管理等因的影响,造林成活率及保存率得不到有效保证,亟待采取针对性的措施予以优化。因此,着眼于现存问题,探究有效的应对策略,以从根本上提升林场造林经济效益及生态效能。

1 影响因素

林场造林是一个系统、复杂的工程,需要考量气候、土壤、苗种和抚育等多种因素[1],其成活率与保存率的高低是在多种因素综合作用下形成的,因此,从造林的全流程出发,分析与识别具体的影响因素。

1.1 造林规划因素

植树造林并非一蹴而就的事情,因各区域生态环境特质及修复需求各异,加之水土、气候、地形地势、育苗及抚育技术和人才配备等基础条件的差异,造林之前,需要结合造林目标及需求,围绕拟建造林场逐圈层展开周密的考察调研,排查每个造林地块适宜植入的树种、采用的栽培及抚育技术,并秉承因地制宜的原则,协同林业专家制定详细的造林规划方案,以指导林场的造林行动。但实践中,因为缺失造林规划的意识性及人才、技术支撑,诸多林场严重忽视造林规划的重要性;且即便给予了一定关注,但因为未深入实地调研或对于造林条件、苗木及树木选种及培育操作规程把控不准,无法给出系统、有效的规划方案;或是过于关注短期效益而忽视了长期生态绿化的全局考虑,让造林偏离其既定目标。

1.2 植苗造林技术

植苗造林技术是否适当直接影响造林成活率及保存率。但实践中出现问题最多的就是栽培技术,其存在人为、环境、种苗等众多因素的影响。如在造林过程中因技术人员选苗育种不规范、不严谨,致使挑选的种苗与土壤、水质条件不适配;在栽种过程中,不能根据多种苗的特质仔细挑选适种的地块,未正确处理苗种根系,并及时进行修整;造林过程中,还可能因为苗木栽种过深、施肥浇水及修剪不当[2],引发低成活率及保存率,如为防止树苗在风吹雨淋下出现倒苗问题,一些栽种人员错误地将树苗过深栽植,造成树苗无法发芽甚至死亡;在树苗栽种初期,灌溉过多的水量,致使土壤含氧量降低,树苗无法正常呼吸,并滋生厌氧菌,引发根系腐烂;施入过量或未充分发酵的肥料,很容易让树苗根系受损,不利于存活。此外,林场造林过程中,栽培管理至关重要,但因为管理理念、规范要求等的滞后,部分栽培管理人员不懂得如何进行栽培管理,未实时监测树木生长状态、及时进行树苗的疏剪,造成树苗间隙过密或枝叶过于茂盛,影响造林成活率及保存率。

1.3 树种引进保护因素

为打造层次化的生态绿化环境,切实提升造林的生态效应,各林场均在寻求多树种培育、栽种,以丰富林木种类建构多样化的景观带,从而便会引进许多外来树种;但因不了解外来树种适种的条件、生长习性及栽培技术,盲目、过度引入外来树种,过量替代天然的本土植被,增加了造林成本[3];林场水土特质并不能适配外来树种的生长需求,造成树苗“水土不服”,且栽培人员不懂得保护外来树种的方法,在根系处理、培育栽种过程中面临诸多技术困境,无法在短期内突破,致使林场造林成活率及保存率过低,带来直接的经济损失,并影响生态建设目标的顺利实现。

2 提升策略

为切实提升林场造林成活率及保存率,需从造林规划、栽培技术等多层面着手,促进造林主客观条件的优化发展,以最大限度减控造林经济成本、实现其生态效应,具体的提升策略如下。

2.1 强化造林规划设计

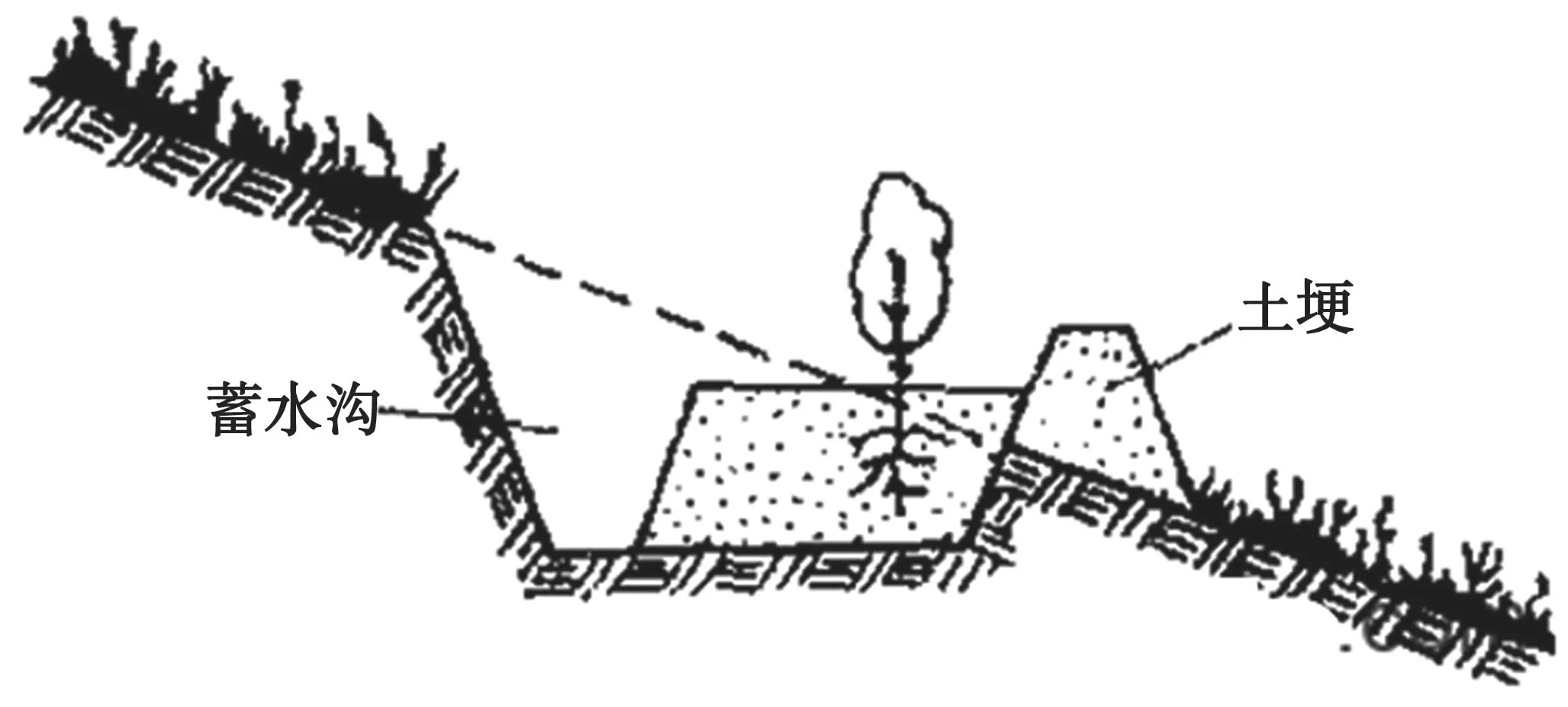

林场造林是关乎生态绿色屏障建设的系统工程,涉及因素众多,任何环节出现纰漏均会影响成活率及保存率,因此,在造林工程立项决策之前,应组织经验丰富、技术扎实的造林专家团队,深入到林场实地,仔细、全面地勘探林场的自然环境、地质地势、土壤水质、树种分布及成长现状等各方面资料,并进行深度、细致地整合归类及分析,据此进行树种的选育、土地的整改、造林密度、栽培抚育等方案设计,完成造林规划的整体设计,为实地造林提供全方位地指导。造林规划设计时,尤其应注意整地规划设计,为提升土壤养分、蓄水能力,应预先处理造林地块中的灌木、杂草,平整地形、疏松土壤;并于造林动工前1 年的秋季,根据造林土地的地形地势,选配栽植穴、大鱼鳞坑、水平沟等措施,对地块进行针对性地整改[4];地形坡度高于25°,则选用栽植穴、大鱼鳞坑整地方式,而若坡度更为陡峭,则需精准定穴、坑密度,一般控制在3 300 穴/hm2;但若造林地块土层薄而碎,则适用于鱼鳞坑整地方法,其利用挖坑的方式分散拦截截坡面径流,以阻滞水土流失,坑内挖出的土,在坑下方接成半圆的梗,每个坑内仅栽种1 颗树木[5],栽种方法如图1 所示。

图1 鱼鳞坑造林技术示意图

同时,鱼鳞坑的布设及规格需结合造林区域降雨量、地形、土质及造林技术要求等设定,通常情况下,鱼鳞坑布设要求如表1 所示。而若造林地块坡度在25°以下,土层平整、较厚,则选用水平沟整地方式,以宽60 cm、深60 cm 沿等高线深挖水平沟,沟内土筑成梗顶宽、高度分别为30 cm、40 cm,毗邻两沟间距为5 cm。如此,根据林场造林地块的实际条件,进行造林整地规划设计,能够实现适配性栽种,可极大地提升造林成活率及保存率。

表1 鱼鳞坑布设要求

2.2 提升植苗造林技术

林场人工造林工程的实施有着严格的成活率要求,根据造林成活率的计算标准,平均成活率是以小班面积与成活率的乘积,与小班面积的比值测算,小班成活率则以样地成活率与地块数量的比值测算,样地成活率是以样地成活株数与样地栽植总株数的比值计算,虽然,造林成活率计算公式各异,但是造林评定标准既定,具体如表2 所示。

表2 林场人工造林成功率的评定标准

林场造林成活率存在既定标准,为促成其达标,造林过程中,需确保造林技术的适配性,要因地制宜地选择适地树种、进行适地栽种与抚育管理。应选用抗病害较强的树种,优选90%以上的一级苗,杆径粗壮、根系发达的树种,以自适应较强的本地树种为准、引入树种为辅,且在引入外来树种时,需充分了解各类树种的生长特性及条件,并协同专家进行充分论证,系统学习外来树种栽培与抚育技术后,方可适度引入;在植苗过程中,根据树苗的规格、大小,选用适格的帆布、草袋或塑料带包裹树苗根部,确保根系不受损、保持湿润;造林过程中,需根据树种的类型选择适配的容器进行育苗栽培,栽培时附带原土,并选用ABT 生根粉、保湿剂及林泥浆等技术,来提升树苗成活率、生长率,如可让根系浸入清水12~24 h,提升树苗根系水分,根系蘸取2%的磷肥泥浆,以生成保护层,促成根系生长,对于需假值的树苗,需确保植穴深度在30~35 cm[6],穴内预先灌水待水完全渗透再注入树苗,如此,通过这些栽培技术可以提升造林成活率及保存率。

2.3 增强造林抚育管理

林场造林活动完成后,还需关注后期抚育管理技术,造林管理人员要从思想上提升抚育重要性的认知,完善管理体制,明确除草、灌溉、培土、扶正和扩穴等抚育工作流程及操作规范。具体,在造林树种出现杂草丛生时,使用镰刀或生物方法及时进行除草,并可采用以耕代抚的方式,种植林药、林粮等于造林树木间隙;将造林地块进行区域划分,分别配备专业的抚育管理人员,明确其职责范围,做到造林管理“专人专域”,以提升抚育管理效能;定期或不定期地进行培训活动,不断提升造林抚育管理人员的专业知识与技能,让其充分了解多类树种的生长习性、抚育禁忌,例如在对树苗进行地膜覆盖时,需预先喷洒除草剂,地膜选用1 m2的规格,于地膜中心剪出1 个小孔,并沿着该孔剪开地膜覆盖在树盘上,覆膜完成后,可覆盖20 cm 的杂草或麦秆予以保温。根据既定的抚育管理要求,并进行规范操作可有效提升林场造林的成活率及保存率。

3 结语

植树造林、打造绿色屏障,是全面推进生态环境建设的战略目标之一。造林不仅能够保护水土、绿化环境,且能够提供林木战略储备,是一举多得的重要举措。在林场造林中,因多种因素的综合影响,其成活率与保存率持续走低,影响了其生态效能,因此,应从造林规划、整地、栽种技术及抚育管理等多层面跟进,进行针对性地改进,以提升造林成活率与保存率。