教育何以促进知行创合一

2021-09-22陈琳陈耀华文燕银姜蓉

陈琳 陈耀华 文燕银 姜蓉

摘要:诞生于农业时代、在“知”和“行”两维空间中贯通的“知行合一”,在创新创造为最重要特征、人们要普遍具有创新创造能力的智慧时代,要拓展创新创造的新空间、新维度,相应地向“知行创合一”方面发展和拓展,并通过创新的教育将过去少数人拥有的创新创造素养转化为人们普遍具有的基本素养,提升人性创新创造新维度。实现民族伟大复兴以及加速转型发展的我国,特别需要创新创造,特别需要倡导和发展知行创合一。信息技术降低了创新创造的门槛、为人们提供了无限的创新创造空间和持续供给的创新创造新手段,使知行创合一成为可能。知行创合一已有广泛的认识与实践基础,中国教育人要自觉将创新创造以及知行创打造为中华民族的新禀赋、转化成为中华民族的新基因作为新的使命。我国率先以教育促进知行创合一,具有创新创造氛围浓郁、新兴信息技术领先、信息技术高度普及以及经济持续发展可为新增“创”的教育提供经费支持等多种优势。教育通过确定知行创合一的教育目标导向、建立能践行知行创合一培养的时代化师资队伍、将创新创造作为评价学习的重要指标、发展支持创新创造的学习新形态、开展多层次导向创新创造的活动和竞赛等,可有效促进知行创合一。

关键词:智慧时代;知行合一;知行创合一;教育信息化;智慧教育

中图分类号:G434 文献标识码:A

一、智慧时代呼唤知行创合一

人类社会正步入新的社会形态,这就是中国共产党第十九次代表大会报告所述及的“智慧社会”,相应的时代称为智慧时代。作为新的社会形态,智慧时代最大特征是什么,对人的素质提出哪些新的要求,这些有必要先行探讨。

在人的认知中,智慧最为高大上,而且意义多解,商务印书馆版《现代汉语词典》关于智慧的释义——“辨析判断、发明创造的能力”,是科学的抽象,简单明了,简约而准确,被人们广为接受。其释义表明,智慧是分层次的,既有辨析判断层次的智慧,又有更高层次的发明创造智慧。很显然,人类走向智慧时代,意味着人类正进入人们既普遍提升辨析判断智慧,又普遍具有发明创造智慧的时代。

毋庸置疑,当今的人们已普遍具有一定程度的辨析判断智慧,只有极少数人拥有发明创造的智慧,然而,智慧时代要使人们普遍具有发明创造的智慧,相应地,智慧时代的本质特征是人们向普遍具有发明创造——创新创造的能力方面努力和发展。

那么,在人类社会的高级形态,人为什么要普遍具有创新创造能力呢?这得从人类所发明创造的技术不断促进和推动人类社会的发展,而社会的发展又反作用于人的发展加以认识。

人类是世界上最具有发明基因的动物,我们的祖先很早就发明了人类独有的语言与文字,使人类可基于实践建立丰富的知识体系,丰富的知识又指导着人们更好实践,并相应地诞生了王阳明的知行合一说。

以人类发明的蒸汽机、电力为代表的工业技术,从抽象意义上讲是极大提升了人的体力,提升了人们做事干活的能力,使劳动生产力有百倍、千倍、万倍的提升,极大地降低了人们的劳动强度,使人能干更大的事、更多的事,且机器可代替人干许多事,比如,在广大农村,过去最强体力活之一的挑河,已几乎被机器替代,农村中插秧这种季节性极强又要人们较长时间弯腰驼背的重体力高技巧活,也被机器代劳,特别是“现代大工业代替了工场手工业”(《共产党宣言》),不仅如此,许多新的机器可以干过去人们无法想象的活,像卫星较长时间在空中兢兢业业地进行中继通讯服务、登录月球和探测火星等。可以说,农业时代的人类基本上是适应自然而生存,工业时代的人类拥有了更好适应自然以及更多地改造自然的本领,越来越多的人由农业劳动转向工业生产,且机器越来越多地替代人们的劳动,因此相对于农业时代,工业时代对人们的文化知识和实践能力提出了更高的要求,赋予知行合一以新的内涵,要求劳动者有更高的知识水平,且要求教育有更高的普及层次。

人类发明的信息技术,是20世纪下半叶以来最活跃的技术,最具有颠覆性和渗透性,与第一次、第二次工业革命解放人的体力不同,其对人类社会的最大颠覆,是在实体世界之外造就了全新的虚拟世界,为人类造就了新的发展空间,而且信息技术还是人类有史以来少有的能够较长时期以一、两年为翻番周期的指数式增长的技术,已“成长”到可使各行各业发生“互联网+”“人工智能+”的质的革命的程度,相应使人类在农业时代适应社会、工业时代改造社会的基础之上,具有了更为高超的创造新世界的本领。

信息技术支撑的设备与软件正在支持更多机器装备更好地代替人的体力劳动,以及代替人的部分脑力劳动,使人类实现体力劳动和脑力劳动的双重解脱(当然无法全部解脱)。劳动既创造了人类,又不断发展着人类,当信息技术与大机器使人从相当多的体力劳动和部分脑力劳动中解脱后,人类必须寻求新的更高层次的劳动,如果人不寻找新的劳动形式而坐享其成、无所事事只是吃饭、睡觉、活动锻炼、娱乐消遣的话,人就会失去奋斗精神,意志会消退,就会空虚而不充实、没有成就感,长期以往就会萎靡不振,人类创造了的助人之物反而会成为人类的隐形杀手,会使人类慢慢退化,长期以往,人類就会失去更加美好的明天。那么,要利用好信息技术之利,而避除信息技术之弊,人类将走向何种新的劳动形式呢?从发展的情形分析,这种新的更高层次的劳动非创新创造莫属。

21世纪以来,除了新一代信息技术加速突破应用之外,全球其他方面的科技创新也空前密集活跃,生命科学领域孕育新的变革,制造业加速向智能化、绿色化转型,人类加速拓展生存发展新疆域,使得全世界的创新创造始终在加速发展与普及,这必然要求人人关注创新创造,想创新创造,践行创新创造。

走向创新创造,将既成为人类传统意义上劳动被替代情形下发展的必然,也是不断满足人们持续增长着的对美好生活追求与向往的需要。因此,诞生于农业时代、在“知”和“行”两维空间中贯通的“知行合一”,在创新创造为最重要时代特征、人们要普遍走向创新创造的智慧时代,要拓展创新创造的新空间、新维度,将“知行合一”进化为“知行创合一”,就成为顺理成章的事。

创新是智慧时代的显著特征,且创新层次越来越高,对人们创新能力的要求越来越高[1],因此必须寻求与之匹配的创新理论支持,知行创合一的提出,适逢其时。

提出知行创合一,是适应时代的顺势而为,其作用在于赋予人生命以“创新创造”的新内涵,唤起人类瞄准创新创造维度不断冲高发展,使创新创造逐步发展成为智慧时代人普遍具备的基本素质。

人的能力是具有可塑性的,过去仅有少数人能够做到的创新创造,而今要转化为所有人的基本素养,似乎高不可攀,然而信息技术使全体人民创新创造已成为可能。

二、我国特别需要知行创合一

在我国有三大需要指向知行创合一。

(一)实现民族伟大复兴的需要

中华民族伟大复兴的内涵深刻,意蕴高远,这就是中华民族要在新时代重铸历史上长时期处于世界最前列、对人类发展产生持续性的巨大贡献的灿烂辉煌,相应地到21世纪中叶,实现伟大的中国梦,将伟大祖国建成富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国。

尽管与过去相比我们越来越逼近这一目标,但要实现这一宏大目标,任务还十分艰巨。1978年人均GDP 381元[2],在世界上排名倒数第二,2020年人均GDP已增至72447元[3],发生了天翻地覆的变化,可是国民人均收入在世界排名还处于中等收入国家的行列,2021年在公布数据的192个国家中,我国人均GDP排名还仅处于71位,很显然,未来的20多年我国还必须持续中高速发展,而未来的中高速发展,唯有大力提升全国人民创新创造的能力与水平才行。靠传统意义上的制造,是无法使人均收入跃居世界前列的。要实现后发超越,唯有全民的创新创造。“中国要强盛、要复兴,就一定要大力发展科学技术,努力成为世界主要科学中心和创新高地”[4]。科学技术与创新是相通的,改革关乎国运,创新决胜未来,为此,我国对创新的呼唤与期盼比任何国家都更加强烈,将“创新驱动”作为国家战略,将“创新”作为新发展理念并列在五大新发展理念之首,提出创新是驱动发展的第一动力,在全国倡导“大众创业、万众创新”的新风尚,坚持创新在现代化建设全局中的核心地位[5]。实践是创新的源泉,知识是持续创新的基础,创新往往与知识和实践相伴相生,因此,倡导并践行“知行创合一”,成为实现伟大民族伟大复兴的必然呼唤。

过去,在生产力水平较低的农业时代,要走在世界前列相对容易,现在许多国家已实力很强,要跃入世界前列并持续走在前列,难度非常大,唯有使创新创造逐步发展成为人们普遍具备的基本素质,由通常的知行之人成为知行创之人,加速将创新创造以及知行创打造为中华民族的新禀赋,转化成为中华民族的新基因,才能履行好时代赋予伟大民族的新的更大的历史使命。而且这种时代化转化与赋能,一定程度上得依靠教育,因此这也是本文论说教育促进知行创合一的价值所在,教育界在促进知行创合一的发展中要有使命担当,要主动作为。

(二)人口红利逐步消失而加速转型发展的需要

在不太长的时间内我国实现由站起来到富起来再向強起来的转变,得益于党的领导、社会主义制度、改革开放一系列好的政策和全国人民的奋发努力,此外,人口红利也是重要因素。然而,对于任何国家而言,人口红利都是短暂而不是永久的。许多国家在人口红利阶段攀升进入中等收入国家行列,而没有新发展动力的接续,结果掉入中等收入国家陷阱而成为永远之痛。对于我国而言,在人口红利消失之际,人口老龄化就接踵而至,此时只有加速我国产业由全球价值链的低端向中高端转移,才能不陷入中等收入国家陷阱而持续走强,即当今的我国发展既要靠几十年积淀起来的制造,又要靠创新创造,加速发展人才红利和创新红利。因此,加速实现“知行创合一”,成为由中等收入国家行列跃向高收入国家行列的我国的不二选择。

(三)人均资源相对匮乏大国后发超越发展的需要

在世界处于高收入的国家中,大国少,小国多,小国富的部分是资源型国家,是出口资源致富。我国作为人均资源相对匮乏的大国,要实现走向富强,不可能走一些国家掠夺他国资源致富、靠做军火生意致富的邪路,因为我国是将实现共产主义作为最高理想和最终目标的中国共产党领导的社会主义国家,在国际事务中始终坚持正确义利观,将维护世界和平、促进人类进步、推动构建人类命运共同体,推动建设持久和平、共同繁荣的和谐世界,作为重要的原则与使命,因此,我国的强盛只能依靠自力更生和自主创新,相应地,以“知行创合一”激发与提升创新创造力,将成为我国由强不断走向更强的新选择,并要通过持续不懈努力,“实现我国整体科技水平从跟跑向并行、领跑的战略性转变”[6]。

历史事实表明,创新创造是中华民族早就具有的禀赋。上溯千年,中华民族先辈们的创新创造极大推动了社会的前进。水稻的发明,解决了人类的生存问题;火药的发明,使人类有了更为强大的改造自然的力量;指南针的发明,使人类可远渡重洋,具有了国际视野,增进了国际交流;纸张和活字印刷的发明,以及世界最古老的文字是距今9000年左右的出现于我国河南境内的“贾湖刻符”,促进了人类文化和文明的发展。新的时代,要通过践行知行创合一,使创新创造在中华民族进一步发扬光大。

三、信息技术使知行创合一成为可能

早在20世纪30、40年代,陶行知就倡导知、行、创的协同发展,只是在当时历史条件下实现起来是十分困难的,然而在此后发明并持续高速发展的信息技术,使知、行、创合一成为可能。

(一)由信息技术而生的虚拟世界具有无限的创新创造空间

要实现普遍大众都具有创新创造智慧的知行创合一,人类世界必须有足够多的创新创造空间与可能性。

信息技术问世之前的千万年,人们的创新创造发生在实体世界,而绵延千万年的实体世界的创新创造,许多已被先辈们捷足先登了,要能够使大众都能够创新创造,必须拓展新疆界,比如向深空、深海、深地进军,当然这些创新非个体所能。然而,信息技术的诞生,催生了与实体世界并行的虚拟世界,给人类开拓了前所未有的新世界、新空间,其给人类造就的创新创造空间非常大,带来的创新创造机会非常多,不仅如此,虚拟世界与实体世界的交叠、融合,又使创新创造空间成倍增加,使得当今及未来的实体世界中的创新创造,也或多或少有着信息技术的影子,甚至于在许多方面信息技术发挥着主要作用,并正在推动世界进入信息产业主导的经济发展时期。

当代人要瞄准虚拟世界、虚实融合世界中的新空间,把握数字化、网络化、物感化、移动化、智能化融合发展的契机,充分利用数智化工具,加快实现普遍性的创新创造。

(二)信息技术降低了创新创造的门槛

过去在实体世界创新创造,如果是要将东西“创造”出来,这不仅对人的要求极高,而且还需要多种多样的工具设备等条件支持,导致实体世界的创新创造“曲高和寡”,是少数人的“专利”。基于信息技术的创新创造、在虚拟世界的创新创造则不然,通常只需要连上因特网的计算机,少数情况下再加上少量的计算机外围设备,创新创造的设计、加工、修改、完善几乎可在计算机上全部搞定,而且随着我国从小学、初中到高中持续进行信息技术教育,使我国几乎所有的年轻人都具有了利用计算机进行创新创造的可能性。

在计算机上的创新创造,还可通过联网“招集”人一齐干、协同干,还有大量的开源软件、开源硬件支持,使创新创造过程并不需要所有环节都事必躬亲,使创新创造大大降维。不仅如此,在创新创造中遇到困难和问题,还可通过网络求助。

基于信息技术的创新创造,早已不局限于虚拟世界,许多创新创造可通过3D打印机打印出3D、4D的产品,以及通过物联的方式在智慧交通、智能家居、智慧服务、智能生产等等方面发挥重要作用。

实体世界中的创新创造,门槛高、制约多,使想创新创造人的创新创造努力一而再、再而三地付之东流,久而久之使许多人失去了创新创造的信心,而放弃创新创造的努力。信息技术既使创新创造降维,又使创新创造的效率极大提升,而且正在逐步形成对创新创造服务生态的支持,借助于微信、QQ等各类交流群还可进行创新思维激发,使亿万人民都可实现自己的创新梦想,使智慧时代能发展成为人人想创新、善创新的时代。

(三)分蘖增长的信息技术持续供给创新创造新手段

信息技术的发展有着十分奇特的现象,这就是能像似秧苗“分蘖”,像似细胞“分裂”,像似树“节外生枝”。信息技术初问世时,只有计算机(数字化)这一株独苗,然后逐渐派生出多媒体、互联网、人工智能、移动通信、云技术、物联网、虚拟现实/增强现实、大数据、区域链,而今边缘计算、量子计算又初露端倪,可谓层出不穷。稍加分析不难发现,这种派生,与“分蘖”“分裂”“节外生枝”又不完全相同,它的“新生儿”并非完全“遗传父母”,变异性很大,每每出现的都是“新兵种”“新军种”,总能给人类赋新能,使信息技术的应用层次不断提升,使人类的创新创造手段和空间不断增加,而且新增品种与原有品种间,既能交叉融合出新的创新创造空间,又能给原有品种赋新能而使其持续焕发青春与活力。

(四)信息技术已似“金箍棒”

信息技术与世界上的一切物体相比,最大的特点是持续的、翻番周期短的指数式增长。它初生时与其他物体一样,“初生之物,其形必丑”,然而经若干年指数式增长后,变得能力超强。

指数式变化的特点是在幂次较低时,变化的增值小,很不起眼,但是当幂次大到一定程度后,每增加一个幂次,变化量都会大得十分惊人,量变可引起连续性的连锁式的质变,这可从摩尔定律中得到印证。

信息技术的高算力与前面所述的分蘖增长后的各技术相结合,竟然使得信息技术系统已具有超强的认知本领[7]。认知包括感知、记忆、分析、决策等过程,在這些认知的阶段性过程中,当今的信息技术系统的认知,已远远超过个人而成为一个个单项冠军:比如感知,人的视觉只能在可见光下适距感知,可是信息技术之物可利用各种电磁波感知,其感知既可遥及太空,深至海底,透视地下,微至原子。再比如记忆,人的大脑记忆只能是有限时间、有限容量的非精确记忆,而所造信息技术之物的记忆是立体、全方位、全时间的精确记忆,并可快速精确调取所记忆。

很显然,借助信息技术的超级算力、非凡的认知力等超越人类的能力,过去创新创造中存在的险阻现在许多是不堪一击,成为了创新创造的通途。从一定意义上说,拥有了信息技术的人,就相当于成为了手握“金箍棒”的齐天大圣。

信息技术不仅创造了虚拟世界,而且由于其极具亲和力、粘附力、渗透性,已经波及实体世界中的各行各业、各个地区、各个领域,几乎达到了全覆盖、无死角,而且渗透后并能与实体世界融合,深刻地改变着实体世界,相应有了“互联网+”“人工智能+”“区块链+”。这里的“+”是变革、重塑、再造、创新、颠覆之意,即信息技术起着类似化学反应催化剂的作用,使各行各业发生革命性变化,产生新业态、新形态、新生态,很显然,这又为人类带来了无限的创新创造机会,使创新创造无处不在。

现代信息技术使知行创合一比任何时候都更为可能,还在于现代信息技术的高速发展催生了许多创新型信息技术企业,这些企业大量的经费投入研发,又使信息技术更加高速发展。华为公司2018年的研发投入高达我国国家自然科学基金的3倍多(2018年华为投入的研发费用为1015亿元,同年我国国家自然科学基金共批准资助项目44054项,直接费用259.91亿元)[8]。我国许多企业由于研发投入的加大,已成为国际引领型企业,而通过适当的形式实现学校与引领企业的有机融通,可让师生更好地实现新知、新行、原创式创新创造的知行创合一发展。

显而易见,在信息技术高度发展的当今,“知行创合一”是应时而生。

四、知行创合一的理论与实践基础

知行创合一萌发于陶行知20世纪30、40年对知、行、创关系的探讨,最早的理论隐含于进化了的布鲁姆认知领域学习目标的层次划分,理论密集探讨在2015年之后。

(一)陶行知思想蕴含知行创合一

被毛泽东同志和宋庆龄先生称为伟大的人民教育家、万世师表的陶行知,是我国对知、行、创关系探讨最持久、最深入的思想家、教育家。

陶行知年轻时对明代思想家、教育家王阳明特别崇拜,深受其“知者行之始,行者知之成”为核心的知行合一思想的影响,19岁时将自幼时一直使用的名字改为陶知行。随着学习和研究的不断深化,他越发感到“知者行之始,行者知之成”的说法欠妥,43岁时发文《行知行》,提出“行是知之始,知是行之成”,将王阳明阐释的知行关系颠倒了一下,并将自己名的字前后顺序换了一下,改名为陶行知。后来,由知、行的二元关系探索向知、行、创三元关系探索转变,“行动是老子,知识是儿子,创造是孙子”是其知、行、创关系探讨的结晶。再后来,越发感到创新创造对人、对民族和对人类社会发展的重要性,相应造了能够包括知、行、创三意思的一个字,并以此字为笔名发表文章。1943年10月13日发表著名的《创造宣言》,发出了“只要有一滴汗,一滴血,一滴热情,便是创造之神所爱住的行宫,就能开创造之花,结创造之果,繁殖创造之森林”的创造呐喊[9],这其中蕴含了人人要创造、人人能创造、人人终身创造的思想。陶行知将人的生活是有规律、有组织、有创造、有发展和其他动物盲目的生活不同,明白地在教育意义上表现了出来[10]。

(二)学习目标层次进化预示知行创合一

本杰明·布鲁姆(Benjamin Bloom)1956年在《教育目标分类:认知领域》一文中,将认知领域学习目标分为识记、领会、应用、分析、综合、评价六个级别。该分类被教育界广为接受和采纳。后来他的学生征得他同意,将六个级别重构了,相应进化为“记忆、理解、应用、分析、评价、创造”。其进化的核心是将最高为评价的目标,发展为最高为创造的目标。这一改变,贯通了“知行创”,是没有知行创合一理论指导的事实上的知行创合一。这表明,在20世纪中叶,美国学界就存在知行创合一的萌芽和实践,只是没有将其上升为系统的理论,或未将知行创合一这层窗户纸捅破。

(三)我国对知行创合一的新探索

新世紀我国进入知行创关系探讨与实践的活跃期。将知、行、创进行关联实践探讨的,最早的为韶关学院中文系在“中学语文教学论(法)”中探讨建立“知—行—创”的完整教学过程[11]。对“知—行—创”一体化实践探讨最多的是创客课程,强调使学生由单纯的“知”进化为“知、行、创”的统一[12],并将创客学习核心特征定位于知、行、思、创统一[13],提出大学创客教学要体现知、行、思、创的统一[14]。

陈琳教授在2017年11月首届智慧教育国际研讨会上的大会报告中首次正式提出“知行创合一”[15],并在由他主执笔起草的大会成果《智慧教育宣言》中鲜明提出“智慧教育遵循知、行、创合一的基本理念”[16]。此后,多位学者探讨认为,“知行创合一”理论也应成为职业教育的基本遵循[17],要创新思政并构建知行创合一的思政教育体系[18],教育要实现“知行合一”与“知行创合一”的统一——做人和德育方面实现“知行合一”,在教育的专业和业务方面实现“知行创合一”[19],实现“知行合一”与“知行创合一”的统一,并让“知行创合一”成为教育的基本原则[20],要大力提升教师在虚实双重世界对学生进行知行创一体化培养的能力[21],等等。

在我国,知行创合一的新探索,既有学界的主动与自觉,又有党和国家对创新人才的呼唤而推动着知行创合一实践的开展,尤其是推动着“知行创合一”新型人才的培养与造就。2017年中共中央、国务院颁发的《新时期产业工人队伍建设改革方案》提出,“造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的宏大的产业工人队伍”。新时代的产业工人不仅要有技术,而且要会创新,此要求史无前例。技术是知识基础上的行动,有技术、会创新的实质是要践行知行创合一,造就知、行、创三方面都强的新型产业工人。党的“十九大”报告提出“建设知识型、技能型、创新型劳动者大军”。“知识型、技能型、创新型”,其实质是要求新时代的普通劳动者是知行创合一型的。2015年李克强总理的《政府工作报告》号召“大众创业、万众创新”。创新创造以知识和实践作为基础,这一号召同样体现了知行创合一的要求与期盼,必然要求与之相适应的教育,由过去一味地培养知识人到培养知识人、技能人转变的基础上,实现培养知识人、技能人、创新人的历史性跨越。

五、知行创合一与知行合一的辩证关系

知行创合一是知行合一的拓展与丰富,因此两者之间显然不是否定、替代、对立的关系,而是共存的关系,它们都有着各自发挥作用的天地。几百年前王阳明是将知行合一作为哲学命题和思想行为命题提出来的,而且从哲学和思想行为的角度看,在当前及未来都必须坚持和坚守知行合一,在教育的思想政治领域必须坚持知行合一。

教育除了思想政治性,还有专业性,那么在教育的业务方面与专业方面,就不能仅仅停留于此,还必须将创与之融合、统一,即教育领域要坚持知行合一与知行创合一的统一,实现素质与本领、红与专、德与能、政治思想与技术业务的共同发展。

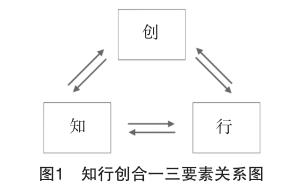

在知行创合一中,知、行、创间是相互贯通的关系,相当于知、行、创分别处于三角形的三个顶点,而三角形三条相连的通道(边)是双向可逆的(如图1所示),即知、行、创间是双向循环的:可由知到创,也可由行到创;创可产生知,也可导向行;知可转化为行,行也可转化为知。

陶行知先生曾多年纠结知和行的前后关系,而从现代教育的实际看,其先与后在不同的情形下可以是不一样的,可针对具体的情况区别对待。认知有直接认知与间接认知之分,对于直接认知,则行在前,然而随着知识爆炸导致的知识骤增,人们在学习前人所实践、创新而产生的知识时,并不都要事必躬亲地首先通过亲自实践去重复前人的认知过程,特别是多媒体、虚拟现实支持许多方面的学习,基于科学真理的学习,完全可以是学知识在前,然后将所学的知识付诸实践。

六、我国率先以教育促进知行创合一得天独厚

教育促进知行创合一的本质,是在教育长期践行知行合一的基础上,增加“创”的培养、强化学生“创”的能力提升,使学习者学创、思创、践行创,进而未来能不断走向创新创造,成为创新创造之人。相对而言,我国率先以教育促进知行创合一,具有如下优势。

(一)举国上下营造的创新创造的浓郁氛围

放眼当今世界,我国对创新创造的呼唤最为强烈、创新创造的加速度最大、创新创造的投入增量最大、造就创新性人才的要求最为迫切,而且美国对我国高新企业的无理打压,更加激发我国人民的报国热忱和在创新方面更强的苦战攻关的决心和意志,使教育践行知行创合一,具有东风好趁,可乘势而上,顺势而为。而且,我国科学技术原始创新不断、重大创新在一个个突破,核聚变、量子计算机等未来战略性技术方面我国处于世界领先地位的好消息不断,更加增强了我国学习者学创、思创的信心。

(二)知行创合一是我国新时代加速实现教育现代化的核心

我国教育正在加速向2035年实现教育现代化迈进。我国将实现的教育现代化,是智慧时代的教育现代化,智慧性、融合性是其重要特征,而将学生造就成为创新创造之人、教师成为能够造就创新创造之人和共筑人类命运共同体之人的创新创造者[22],是其智慧性的核心,教育实现学与创的融合、对学生实施学—创贯通式培养[23],是融合性的重要内容,因此知行创合一成为我国走向现代化教育的核心内容,在实现新时代教育现代化征程中将会合力推进知行创合一。

(三)我国大中学生已普遍具有信息技术素养

未来的创新创造,更多是运用信息技术的创新创造。自2000年全国统一部署中小学普及信息技术教育以来,我国大、中、小的信息技术教育持续开展,信息技术教育内容与时俱进,而且人工智能加速进入,使我国中学生、大学生普遍具有了较高水平的信息技术素养和能力,为知行创合一提供了最具活力信息技术的支持。

我国在5G、人工智能、大数据等新兴信息技术方面相对领先的优势以及广泛地推广应用的优势,使我国学生可运用先进的信息技术瞄准前沿思创、行创,可使知行创合一更有创的动力、创的方向、创的条件。

(四)我国经济持续发展可给新增“创”的教育以经费支持

如前所述,以教育促進知行创合一,是在教育中大力开展知行创合一,而该教育是在原有知行合一教育的基础上更加彰显“创”,并使知与行同步提升。很显然,如此的“创”需要一定的场地、设施,开展知行创合一的教育,无疑需要一定的经费增量支持,而我国作为财力增量最多的国家,国家有增长的财力为新教育的开展提供必要的经费支持和创新的条件保障。

客观地讲,我国原有的创新教育的基础并不是很厚实,可这不是坏事,“一张白纸,没有负担,好写最新最美的文字,好画最新最美的画图”,这可更好地统盘考虑全新设计创新的教育,有利于在知行创合一方面系统设计,一体化推进,从而更好实现我国因制度优势而擅长的后发超越。

七、以教育创新促进知行创合一

创新之道,唯在得人,重在教育。教育践行知行创合一,可将创新创造培养发展成为智慧时代教育最大的增量与特色。一旦在教育中践行知行创合一,让数以亿计的学习者形成知行创合一的意识、努力和习惯,就能够促进全社会的知行创合一发展。当务之急是在知和行的教育优势之上践行和强化创新创造教育,并将其与知和行贯通。为此,教育的方方面面必须为之有凤凰涅槃般提升,践行如下方面的改革创新显得尤为必要和迫切。

(一)将创新创造作为重要教育目标

教育目标是教育发展之纲,是教育质量的总标度,对教育活动有导向作用,对受教育者以启示和方向指引,对教育内容、教育方法有导引作用,且教育目标是多层次的,应该是与时俱进的。在智慧时代创新创造将成为人的基本素养的时代大势下,要将创新创造纳入教育培养目标,明确知行创合一的人才培养目标导向,并逐步将教育由“五育”的培养,发展为德、智、体、美、劳、创的“六育”培养,将教育的“四大支柱”新增“学会创新创造”而发展为教育的“五大支柱”[24]。

(二)造就创新创造型师资

教育者必须首先受教育,教师要造就创新创造之人,首先必须能实施创新创造的自我造就;要使学习者成为知行创合一之人,教师必须是言传身教的知行创合一楷模。要使数以千万计的教师成为知行创合一的率先践行者,必须将信息技术对教师的时代赋能充分彰显和利用。

信息技术对教师的新赋能是多维的,将教师过去教学只能在较小的空间“实体”面对面同时口耳相传几十、上百人,转化为教师能以教学视频、AI替身与学生广泛地“面对面”,让“授课”更多在线大规模开展,如此可使绝大多数教师从日复一日的重复的知识传授中解脱,而有大量的时间学习、研究,充电提升,并且可对教师职业进行细化分工,使其术有专攻,从而具有创新创造本领,进而具有指导学生创新创造地开展知行创合一教育的本领。

在各行各业加速数字化转型的时代背景下,加速教师数字化转型以及加速教师的“互联网+”、“人工智能+”,同样是教师专业发展的关键,相应地教师要在过去由知识的传授者转化为学习的组织者、引导者、帮助者、合作者的基础上,实现再升华:成为创新创造的指导者、协同者、激励者[25]。一旦广大教师实现如此的转型,我们的教师就真正能够实现由“教书匠”到“大先生”的时代性跨越,更好成为党和国家期盼的“塑造灵魂、塑造生命、塑造新人”之人。

(三)将创新创造作为学习评价的重要内容

学习评价对学习具有指挥棒作用,科学的评价可以促进学习者更好地发展。将创新创造纳入教育目标后,要通过评价推动其有效落实,相应要提升创新在评价中的位势与权重,以此激发学习者的创新创造活力。可将创新创造能力高低以及创新创造能力提升与发展,作为学生素质与发展评价的重要考量,并借助大数据、区块链等现代信息技术,保障创新创造的评价是客观的、科学的、真实准确的。随着信息技术越发为评价手段和方法科学化提供支持,适时将创新创造能力纳入高考录取评价范畴,发挥好导向创新创造人才培养的新的高考指挥棒作用,可有效解决教育存在的许多内卷化问题,解决教育的题海战术问题,解决相当程度存在的学生高分低能的问题。此外,一旦在条件成熟时将学历证书制发展为能够充分反映创新能力高低的证书制度,让学习者可取得分别对应知、行、创的证书[26],就能很好促进学生知行创合一式地全面发展。

(四)创设支持创新创造发展的学习新形态

要将《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》倡导的场景式学习,加速发展为学习的一种新形态。通过场景式学习,可很好实现过去、现在、未来学习的时间穿越,学习者能在学习前人的基础上,立足于当今更好地“知”与实践,以及面向未来创新创造,同时可打破空间限制,使学习可在感受有限距离上的真实环境和事物的基础上,利用AR/VR、3D、5G、全息以及物联感知等技术,扩大“切身感知”的范畴,使创新创造基于更多的时代化场景与变化。

此外,要建构支持知行创合一的人才培养体系、教育内容体系、教学平台,在创上做大文章,还要创设更多诸如全国中小学电脑制作活动、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛等之类的激发学生创新创造的活动或大赛,使广大学习者的创新创造活力在多势场、大势场中得到激发,促进学生实现“学创贯通”的升华。

设计知行创合一教育时,要统筹终身学习,充分利用社会资源让数亿老年人进行知行创合一式的学习,开辟使老年人口负担一定程度上转化为老年人口红利的新路径[27],以及特别支持家长的学习提升,使家长在培养担当引领、创新创造新一代方面有突出能力和高超本领[28]。

综上,知行创合一是时代的呼唤,国家的呼唤,民族的呼唤,有着丰厚的理论与实践基础,信息技术已可助力更好实现。教育既要走向“知行合一”与“知行创合一”相统一,又能在造就知行创合一的人才方面作出时代性新贡献,加速使创新创造发展成为人类不可或缺的新特质,使创新创造成为人性新维度,促进实现更大、更多、更为广泛的创新创造,进而使全社会创新创造蔚然成风,使知行创合一成为人类社会新常态。

参考文献:

[1] 陈琳,刘雪飞等.教育信息化转段升级:动因、特征方向与本质内涵[J].电化教育研究,2018,39(8):15-20.

[2] 国家统计局.改革开放铸辉煌 经济发展谱新篇——1978年以来我国经济社会发展的巨大变化[N].人民日报.2013-11-06(01).

[3] 国家统计局.中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报[M].北京:中国统计出版社,2021.

[4][6] 习近平.努力成为世界主要科学中心和创新高地[J].求是,2021,(6):4-11.

[5] 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议[N].人民日报.2021-11-04(01).

[7] 刘雪飞,陈琳.主辅式认知——智慧时代认知拓展研究[J].电化教育研究,2019,40(1):33-38+44.

[8] 郑知敏,刘益宏等.2018年度国家自然科学基金项目申请、评审与资助工作综述[J].中国科学基金,2019,33(1):5-7.

[9] 陶行知.陶行知全集(第3卷)[M].长沙:湖南教育出版社,1985.

[10] 吴玉章.回忆陶行知先生[N].新华日报,1946-09-22(01).

[11] 赖华强.教师教育的奠基课程——韶关学院中文系“中学语文教学论(法)”成长与发展的25年[J].韶关学院学报(社会科学版),2005,(7):118-123.

[12] 王佑镁.当前我国高校创客教育实践的理性认识综述[J].现代远程教育研究,2017,(4):20-31.

[13] 陈鹏.创客学习:一种创造有意义学习经历的学习范式[J].现代远程教育研究,2016,(6):26-38.

[14] 陈鹏,陈勤.大学创客教学的内涵、特征和实践——以天工创客空间为例[J].现代教育技术,2019,29(7):113-119.

[15] 王丽娜,陈琳.探讨新时代教育信息化创新之路——第16届教育技术国际论坛综述[J].电化教育研究,2018,39(6):35-40.

[16] 智慧教育宣言 首届智慧教育国际研讨会会议成果[J].现代远距离教育,2017,(6):2.

[17] 陈琳,王钧铭等.教育信息化2.0时代的职业教育创新发展[J].中国电化教育,2018,(12):70-74.

[18] 曾学龙.从新中国高教育人模式的变迁看信息化时代职业本科育人模式的构建[J].高等农业教育,2019,(6):119-123.

[19] 陈琳,陈耀华.智慧时代中国教育现代化特征论[J].中国电化教育,2020,(7):30-37.

[20] 陈琳,陈耀华等.教育信息化何以引领教育现代化?——中國教育信息化25年回眸与展望[J].远程教育杂志,2020,38(4):56-63.

[21] 陈耀华.提升教师信息化教学力的中国路径及优化发展[J].中国电化教育,2020,(12):99-104.

[22][23] 陈琳,陈耀华.智慧时代中国教育现代化特征论[J].中国电化教育,2020,(7):30-37.

[24] 陈琳.智慧教育创新实践的价值研究[J].中国电化教育,2015,(4):15-19.

[25] 陈琳,陈耀华等.教育信息化走向智慧教育论[J].现代教育技术,2015,25(12):12-18.

[26] 陈琳.以教育信息化推动教育现代化研究[M].北京:科学出版社,2020.

[27] 张高飞,陈琳等.信息技术服务老年学习现代化:实施路径与关键问题[J].中国远程教育,2021,(3):61-66.

[28] 毛文秀,陈琳等.智慧时代“互联网+”家长学习新业态探究[J].现代教育技术,2021,31(3):104-110.

作者简介:

陈琳:教授,研究方向为教育信息化、教育现代化、智慧教育。

陈耀华:博士,研究方向为远程教育、教育信息化。

文燕银:在读硕士,研究方向教育信息化。

姜蓉:在读硕士,研究方向教育信息化。

How can Education Promote the Unity of Knowledge and Practice and Innovation

Chen Lin1, Chen Yaohua2, Wen Yanyin1, Jiang Rong1(1.Wisdom Education Institution, Jiangsu Normal University, Xuzhou 221116, Jiangsu; 2.School of Education Science, Nanjing University of Posts and Telecommunications, Nanjing 210023, Jiangsu)

Abstract: The “ unity of knowledge and practice “, which was born in the agricultural era and only runs through the two-dimensional space of “knowledge” and “ practice “, is bound to develop and expand from “ unity of knowledge and practice “ to “ unity of knowledge and practice and innovation “ in order to expand the new space and dimension of innovation and creation in the era of wisdom, in which innovation and creation are the most important characteristics and people want to generally move towards innovation and creation. Some innovative and creative qualities are transformed into peoples common basic qualities to enhance the new dimension of human nature innovation and creation. In order to realize the great rejuvenation of our nation and accelerate the transformation and development of our country, China especially needs innovation and creation, and especially needs to advocate and develop the unity of knowledge and practice and innovation. The virtual world created by information technology has promoted the infinite space of innovation and creation for people. Information technology has lowered the threshold of innovation and creation, continuously provided new means of innovation and creation for human beings, and has become the “golden cudgel” of innovation and creation, making the unity of knowledge and practice and innovation more possible. The unity of knowledge and practice and innovation has a wide range of understanding and practice basis. Education in China should consciously make innovation and knowledge creation a new endowment of the Chinese nation and transform it into a new gene of the Chinese nation as a new mission. China takes the lead in promoting the unity of knowledge and practice and innovation with education, which has many advantages, such as strong atmosphere of innovation and creation, leading in emerging information technology, high popularity of information technology and sustainable economic development, which can provide financial support for the new “creative” education. Education can effectively promote the unity of knowledge and practice and innovation by determining the goal orientation of knowledge, creating and creating one, establishing an era-oriented teacher team that can practice the cultivation of knowledge and practice, taking innovation creation as an important index for evaluation of learning, and carrying out multi-level oriented innovation and creation activities and competitions, and developing new forms of learning that support innovation and creation.

Keywords: wisdom era; unity of knowledge and practice; unity of knowledge and practice and innovation; educational informatization; wisdom education.

责任编辑:邢西深