岩浆热液矿床的成矿地质体

2021-09-16王玉往解洪晶廖震张会琼王京彬王莉娟

王玉往,解洪晶,廖震,张会琼,王京彬,王莉娟

(1.北京矿产地质研究院有限责任公司,北京 100012;2.中色紫金地质勘查(北京)有限责任公司,北京 100012)

0 前言

岩浆(期后)热液型矿床是最常见、最普遍的矿床类型之一,是我国主要贱金属、金-银、钨-锡等金属的重要成矿类型,也是广大矿床地质工作者最为关注、研究最为深入的矿床类型。岩浆热液型矿床主要与中性-酸性岩浆岩类密切相关,成矿地质体较为明确,因此成矿地质体研究是这类矿床找矿预测工作中最重要、最实用的研究内容。前人对于这类矿床的成矿地质体/成矿岩体特征给予了极大的兴趣,无论从单个矿床、矿田/矿集区,还是从成矿区带等各个层面均开展过大量研究,取得了丰硕的研究和找矿成果,尤其是众多学者针对不同矿床类型的成矿地质体/成矿岩体,总结提炼出大量丰富、有效的地质与地球化学判别标志(如胡受奚等,1979;程海,1989;陈毓川等,1989;汤中清,1994;林德松,1997;耿文辉等,2006;侯增谦等,2008;李厚民等,2012;祝新友等,2012;张旗,2013;陈骏等,2014;陈郑辉等,2015;叶天竺等,2014;王京彬等,2014;王忠禹等,2016;蒋少涌等,2020),为指导找矿预测提供了坚实的理论依据。然而,需要指出的是,由于矿床类型之间普遍存在复合与过渡(涂光炽,1979),并在很大程度上是缘于成矿地质体的复合/过渡(王玉往等,2011,2014),这可能导致所总结出的不同类型成矿地质体特征并不具有唯一性和排他性,从而造成含矿性判别的不确定性。因此,将不同类型端元矿床的成矿地质体特征一起进行对比和分析,比较它们之间的过渡与差异,将更有助于指导找矿预测工作。本文以我国主要岩浆热液型矿床代表性典型/端元矿床为例,对各类矿床的成矿地质体,从岩体产出特征、岩相岩性特征、显微特征以及地球化学特征等方面进行了总结和对比,以期对该类矿床的找矿评价有所启示。

1 岩浆热液矿床的相关类型和系列

岩浆热液矿床指由岩浆结晶分异过程中分出的气水溶液,在岩体内部及附近围岩的有利构造处,通过充填和交代的方式形成的矿床。根据成矿的温度,岩浆热液矿床可分为高温热液矿床、中温热液矿床和低温热液矿床(包括远温热液矿床)(地质部地质辞典办公室,2005)。由于低温热液矿床(例如Au矿、U矿),特别是远温热液矿床(例如层控Au、Sb、W、Hg矿等)的成矿地质体难以准确厘定,本文主要讨论高温和中温热液型矿床。为了系统总结和对比研究,本文所讨论的岩浆热液型矿床在成矿类型及样式上不仅包括狭义的侵入岩有关的热液脉型、斑岩型、夕卡岩型,也包括与陆相次火山作用有关的次火山热液型、角砾岩型,还包括岩浆过渡阶段有气水热液参与的云英岩型、花岗岩型等。依据成矿物质来源,这些岩浆热液矿床可大致分为壳-幔混源(近似I型)和壳源(近似S型)两大类。结合矿床成矿元素组合的实际产出特征,壳-幔混源岩浆热液矿床可分为Cu-Mo-Au系列、Pb-Zn-Ag多金属系列、Fe系列以及它们的复合/过渡矿床类型,而壳源岩浆热液矿床可分为W多金属系列、Sn多金属系列、稀有元素系列以及它们的复合/过渡矿床类型。主要矿床类型及典型矿床实例如表1。

表1 我国岩浆热液矿床主要成矿类型及矿床实例

2 成矿地质体的地质特征

2.1 Cu-Mo-Au系列

Cu-Mo-Au系列矿床的成矿类型主要是斑岩型、夕卡岩型,以及与次火山岩热液有关的斑岩-角砾岩型或浅成低温热液型三类。成矿岩体总体为中-酸性的中-浅成小侵入体,多呈岩株、岩枝、岩筒、岩钟、岩颈、岩墙、岩脉形式产出,岩体面积一般在0.1~5 km2。

(1)我国Mo矿的成矿类型主要是斑岩型,即使少数夕卡岩型Mo矿也与斑岩体有关并伴有斑岩型矿化,如河南南泥湖-三道庄,辽宁杨家杖子等矿床。这类斑岩(-夕卡岩)型Mo矿的成矿地质体主要为酸性中浅成侵入体,岩体侵位深度在3~8 km,岩石类型包括花岗斑岩、斑状花岗岩及花岗闪长斑岩,其中多数矿床与前二者有关。岩体形态多呈岩株、岩筒状,面积一般小于1 km2,个别矿床成矿斑岩体较大,如辽宁兰家沟成矿细粒斑状花岗岩出露面积大于5 km2(Zeng et al.,2012)。成矿地质体一般具有两期以上的岩浆侵入活动,斑岩体一般为复式岩体侵入活动的晚期活动的产物,如陕西金堆城Mo矿有关的岩体具有从二长花岗岩→二长花岗斑岩→花岗斑岩的趋势以及向富钾和贫钙方向演化的特征,含矿岩体主要是花岗斑岩(黄典豪等,1987);又如河南南泥湖Mo矿有关岩体由早期的斑状黑云母花岗闪长岩、晚期的中粒斑状花岗岩和细粒斑状花岗岩(少量)组成,成矿与晚期的中粒斑状花岗岩和细粒斑状花岗岩有关(叶会寿等,2006)。

(2)我国这类Cu矿的成矿类型主要是斑岩型和夕卡岩型,其中斑岩型可发育Cu(如江西铜厂)、Cu-Mo(如西藏驱龙)、Cu-Au(如云南北衙)、Cu-Mo-Au(如云南马厂箐)等组合,有时可发育Cu-Pb-Zn(-Ag)矿(如江西银山),夕卡岩型除发育上述组合外,还常形成Cu-Fe组合(如湖北铜绿山)。与Mo矿一样,夕卡岩型Cu矿也常与斑岩型矿化相伴构成斑岩-夕卡岩复合型矿化(如西藏甲玛)。除此之外,还有一类与陆相火山作用有关的Cu多金属矿,主要以Au为主(如福建紫金山),而作为单独Cu矿时规模很小(如内蒙古莲花山),不是本文讨论重点。斑岩类Cu矿的成矿岩体常呈岩株、岩钟、岩枝和岩脉产出,岩体侵位位深度为一般在2~6 km,有时浅至1 km。统计表明,含矿斑岩岩株含矿的概率最大,但岩床、岩墙、爆破角砾岩、岩筒、岩枝都有含大、中型矿的可能性。各种类型成矿岩体通常地表出露面积<1.5 km2,例如江西德兴矿集区铜厂、富家坞、朱砂红3个成矿斑岩体分别为0.7 km2、0.2 km2、0.06 km2。成矿斑岩的岩石类型以花岗闪长斑岩、(石英)闪长玢岩为主,少数为二长花岗斑岩、花岗斑岩、石英斑岩、正长斑岩。多数斑岩型Cu矿发育多期岩浆演化序列,表现为较为复杂的岩相分带,如驱龙从早到晚发育花岗闪长岩→(似斑状)黑云母二长花岗岩→二长花岗斑岩→花岗闪长斑岩→闪长玢岩(Xiao et al.,2012)。夕卡岩Cu矿成矿岩体常呈小岩株、岩墙,其次为岩床、岩枝及岩脉,面积一般为2~5 km2,最小者不足0.5 km2(安徽冬瓜山青山脚),大者可达10 km2(如安徽凤凰山)。含矿岩体主要为多期多相杂岩体,与成矿有关的为晚阶段岩相,岩性主要有石英二长闪长岩、花岗闪长(斑)岩、石英闪长岩、闪长岩等,例如安徽铜山岩体为主要由花岗闪长斑岩、石英闪长斑岩及二长花岗岩组成的中酸性杂岩体,侵入次序依次为石英闪长岩→花岗闪长斑岩→二长花岗岩(俞沧海和袁小明,1999)。

(3)我国这类Au矿的成矿类型主要是与陆相次火山斑岩、隐爆角砾岩有关的浅成低温热液型(本文也称为斑岩-角砾岩型),并常与Cu、Ag、Pb-Zn矿化伴生,有时也含Mo(如山西铺子湾)。成矿地质体主要产于钙碱性玄武安山岩-安山岩-英安岩发育区的晚期次侵入体,侵位深度较浅,一般<3 km,岩性包括流纹斑岩-英安斑岩、石英闪长岩-花岗闪长岩-花岗斑岩-石英斑岩等,含矿岩体常常为小型的岩株、岩枝、岩颈、岩脉和角砾岩筒,出露面积多不足1 km2。隐爆角砾岩筒常与深部浅成-超浅成中酸性斑岩体相连,如河南祁雨沟金矿区及附近等共发现35个角砾岩筒,面积0.01~0.05 km2。隐爆角砾岩体在平面上呈近圆形或椭圆形,面积相对较小,一般直径在几十米至几百米不等;在剖面上呈垂直地表的筒状和上大下小的喇叭口状或呈环绕侵入体接触带的环状。角砾的成分经常是就地取材,浅部及周边多为围岩角砾,往深部靠近花岗岩体时逐渐变为以花岗质角砾为主,在两者之间会出现复成分角砾。含矿岩体常具有明显的岩相分带特征,如河南祁雨沟的角砾岩自上而下有变安山岩角砾为主的角砾岩带→片麻岩类角砾为主的角砾岩带→复成分角砾岩带(刘国华等,2012),广西龙头山金矿区复式斑岩筒自岩筒边缘向中心依次为隐爆角砾岩→流纹斑岩→二长花岗斑岩(陈富文等,2008)。

2.2 Pb-Zn-Ag系列

该系列矿床的成矿类型主要是斑岩-角砾岩型和夕卡岩型两类。成矿岩体总体为中酸-酸性中-浅成小侵入体,可呈岩株、岩枝、岩瘤、岩墙、岩脉等形式产出,岩体面积一般在0.1~10 km2。需要说明的是,与岩浆热液作用有关Pb-Zn-Ag矿床还有一类热液脉型矿床,如内蒙古拜仁大坝、孟恩陶勒盖,河南熊耳山地区的铁炉坪等,它们虽然独立产出,但属于W、Sn、Cu、Mo矿床的外带,并不构成单独的成矿地质体。

(1)斑岩-角砾岩型Ag-Pb-Zn矿床是指与陆相火山作用有关的斑岩、角砾岩、热液脉状Ag多金属矿床(也可称为浅成低温热液型),是我国主要的Ag矿类型,如青海那更康切尔、山西支家地等,常伴生Pb-Zn,有时Pb-Zn可占主导(如江西冷水坑、内蒙古甲乌拉),有时伴生Au(如河北牛圈)、Cu(如江西银山)、Mo(如浙江治岭头)等。该类矿床主要发育在玄武安山岩-安山岩-英安岩-流纹岩或者玄武粗面安山岩-粗面安山岩-粗面英安岩发育区,火山-岩浆活动具有多旋回特征从早到晚有从酸性→中酸性→中基性演化的特点,成矿主要与早、中期旋回火山喷发晚期的中酸性-酸性的英安斑岩、流纹斑岩、石英二长斑岩、石英斑岩等次火山岩体有关,岩体就位深度<3 km,常伴有隐爆角砾岩、爆破角砾岩。含矿斑岩多呈岩株、岩枝、岩墙及岩脉产出,在矿区成群分布,单个斑岩体出露面积在0.0038~1.9 km2,大多<1 km2。

(2)夕卡岩Pb-Zn矿是我国重要的Pb-Zn成矿类型之一,典型矿床如内蒙古白音诺尔、青海牛苦头、西藏蒙亚啊等,有时伴生有Cu-Mo(如湖南黄沙坪-宝山等)。这类矿床的成矿岩体一般呈岩株、岩枝、岩瘤、岩墙和岩脉状产出,岩体就位深度在2~4 km,其规模一般为0.0n~10 km2不等,岩石类型主要有花岗岩、花岗闪长岩、二长花岗斑岩、花岗闪长斑岩、石英斑岩等。

2.3 Fe系列

该系列包括夕卡岩Fe矿和次火山岩型Fe矿,其成矿地质体特征截然不同。

(1)夕卡岩Fe矿的成矿岩体大多呈复式岩体,以及岩盖、岩床、岩株和脉岩产出,岩体侵位深度在0.5~5 km,出露面积可大可小,如山西二峰山岩体仅2 km2(王二文,2010),湖北大冶铁山可达120 km2①,但大多集中在5~90 km2。岩体总体偏基性,以闪长岩类为主,主要岩性有闪长玢岩、闪长岩、二长闪长岩、石英二长闪长岩、花岗闪长岩等。多数岩体具有多期多相特征,如大冶铁山杂岩由闪长岩~二长闪长岩~石英二长闪长岩~花岗闪长岩~花岗岩构成演化系列,岩浆活动自早到晚由中基性向中酸性或酸性岩浆演化,成矿与石英闪长岩、辉石闪长岩有关①。

(2)次火山岩Fe矿与陆相火山作用有关,成矿地质体为火山机构和次火山岩体,为火山岩分布区火山旋回晚期具有相应喷出岩的次火山岩体,含矿岩体以超浅成相为主,侵入深度为0.5~1.5 km左右,面积一般<1 km2,少数较大,可从几万平方米至10 km2,可呈岩株、岩钟、岩枝或不规则岩墙、岩脉、岩盆状。该类矿床成矿地质体可分为两类:玢岩型以长江中下游宁芜、庐枞地区为代表,岩体主体岩性为辉石闪长岩、辉石闪长玢岩、辉石粗安斑岩等,岩石偏中性和碱性相应的喷出岩为辉石粗安岩、玄武粗安岩、粗面岩等;辉绿岩型以川西盐源平川铁矿、烂纸厂铁矿为代表,岩性一般为辉绿岩、辉绿玢岩,特征岩石组合是辉绿岩-辉长岩,可出现橄榄辉长岩等,岩石偏基性和钙碱性,火山喷出岩为玄武岩、橄榄玄武岩等,具有低碱的钙碱性系列-拉斑玄武岩系列特征。

2.4 Sn-多金属系列

首先说明,Sn多金属矿床传统上归入陆壳重熔为主的系列(如王联魁等,1982;陈骏等,2008),但最近十余年来研究显示,我国众多Sn多金属成岩成矿作用中存在壳幔相互作用(华仁民等,2010;胡瑞忠等,2010;陈骏等,2014)。我国岩浆热液型Sn矿多与W、Pb-Zn、Cu、Fe、Nb-Ta共生,而独立Sn矿规模一般较小,属同一成矿地质体系统内的多元素复合型矿化。从成矿类型来看主要有夕卡岩型、云英岩型、斑岩型(或岩体型)和热液脉型。其中云英岩型亦多与其他类型(主要是夕卡岩型,其次为锡石-硫化物脉型)相伴,很少单独构成大型矿床。热液脉型矿床亦如此,锡石-硫化物脉型(包括层间脉)多与夕卡岩型相伴或有关(如云南都龙),斑岩型矿床中也有产出(如江西岩背),锡石-石英脉型和锡石-云英岩脉型很少构成大型矿床,且多与云英岩型矿化相伴(与云南大松坡、广西宝坛等),而锡石-石英脉型则多作为伴生组分产于W-多金属、稀有金属矿中(如广西珊瑚W-Sn矿、广西栗木Sn-Nb-Ta矿)。因此从确切成矿地质体的关系来讲主要可分为斑岩型(或岩体型)和夕卡岩型两类系统。这类矿床的成矿地质体总体为与花岗质岩浆作用有关的小岩株,出露面积多<1 km2,侵位深度在2~6 km,岩性主要是黑云母花岗岩、碱长花岗岩、斑状花岗岩。

(1)斑岩型Sn矿以江西岩背、广东银岩为代表,成矿地质体以岩株、岩瘤状产出,平面上多呈椭圆型,面积仅0.0n km2,岩体顶部可出现明显的爆破特征(如银岩)。含矿岩性为花岗斑岩,以含黄玉为特征,为同期含黄玉黑云母花岗岩晚期演化的产物。如江西岩背与Sn矿有关的花岗岩体按照岩性、岩相特征及相互穿插关系,可分为主侵入阶段的含黄玉黑云母花岗岩和补充侵入的含黄玉花岗斑岩,它们是同源岩浆多次侵入的结果(沈渭洲和王德滋,1996)。

(2)夕卡岩(-云英岩)型是Sn矿最主要的成矿类型,但很少仅存在单一的接触带夕卡岩型矿化,如代表性的云南个旧和广西大厂均存在接触带、层间构造带、层状、脉状等矿化样式,湖南锡田、云南来利山等还发育典型的云英岩型矿化。该类矿床的成矿地质体仍以复式小岩株为主,大多数<0.5 km2(个别可>1 km2,如江西彭山曾家垄岩株为1.5 km2),但深部常与花岗岩及相连,如个旧老厂卡房岩体仅出露0.3 km2,但深部控制面积>40 km2。含矿岩性主要以为黑云母碱长花岗岩,其次有斑状花岗岩,但以等粒状为主(庄永秋等,1996)。

2.5 W-多金属成矿系列

与岩浆热液有关的W多金属矿成矿类型主要有斑岩型、花岗岩型、夕卡岩型、石英脉型和云英岩型。但很多矿区都是多种成矿类型共存,特别是云英岩型与石英脉型最为常见,二者通常共用同一成矿地质体(如江西红水寨、广东红岭等),因此可以将二者成矿地质体归为一类。而斑岩型与花岗岩型W矿则在成矿机制上存在过渡,有时也在空间上相伴(如江西大湖塘),因此也可将二者成矿地质体一起讨论。总体上,与W矿有关的花岗质岩体从早到晚有黑云母花岗岩→二云母花岗岩→白云母花岗岩,从粗粒斑状黑云母花岗岩→细粒白云母花岗岩的演化特征,成矿花岗岩多呈岩株和岩瘤状产出,小的不足0.1 km2,如黄沙、行洛坑等,大的可达10~20 km2,如千里山岩体(柏道远等,2007)。

(1)斑岩-花岗岩型W矿包括产于斑岩体及外侧的斑岩型W、W-Mo-Cu矿(如江西阳储岭、大湖塘),以及产于花岗岩筒内全岩矿化的岩体型W-Mo、W-Sn矿(如福建行洛坑、广东莲花山等)。成矿岩体可以为浅成至超浅成,也见有中浅成侵位,岩体侵位深度多小于5 km,斑岩为主的岩体侵位深度约1~1.5 km,爆裂角砾岩发育,成矿岩体一般较小,多小于2 km2,甚至0.n km2,一般为小岩株、岩脉,岩石组合往往包括了从中酸性至酸性的一套岩石,如阳储岭杂岩体由自早而晚依次侵入的石英闪长岩、花岗闪长岩和二长花岗斑岩所组成(张玉学,1982)。

(2)夕卡岩型W多金属矿中的W多与Mo、Sn、Cu、Pb-Zn等构成多金属组合(如江西朱溪、湖南柿竹园、新疆白干湖、河南南泥湖-三道庄、黑龙江弓棚子等),其中W大多较为次要(以中、小型为主),很少形成单一的夕卡岩型W矿,因此这类成矿地质体多具有复合-过渡特征。与成矿有关的火成岩为中酸-酸性中浅成侵入体,侵位深度一般为2~5 km,一般以中小型复式岩体为主,面积多<10 km2,岩性主要以花岗闪长岩、黑云母花岗岩、二长花岗岩为主,主要造岩矿物钾长石≥斜长石。

(3)云英岩-石英脉型W矿是最常见、最普遍的W成矿类型,以南岭地区为代表,以W矿为主,但常可伴生Sn、Nb-Ta等矿化(如江西大吉山、西华山、盘古山,广东石人嶂、瑶岭等)。成矿的花岗质岩体大多为复式岩体的晚期次岩相,成矿具有多次侵位、多次成矿、叠加成矿的特点,侵位深度在5~10 km,大多数矿床花岗岩体出露面积<2 km2。这些花岗岩呈椭圆形岩株状产于大岩体边缘,往下规模逐渐变大,与深部大规模的区域性花岗岩岩基相连,具有岩基供矿、岩钟聚矿、前锋成矿的特征。与成矿直接有关的是浅灰白色细粒碱长花岗岩(或淡色花岗岩),岩石多呈中细粒等粒结构、局部呈斑状,其中斜(钠)长石An值<5,白云母富含Li、F为特征。

2.6 稀有元素系列

与岩浆作用有关的稀有元素矿床可包括碱性系列的稀土稀有矿床(如内蒙古巴尔哲、新疆波孜果尔)和钙碱性系列有关的稀有元素矿床,而前者成矿作用属典型的正岩浆作用成矿,不在本文讨论范围之内。与钙碱性花岗岩有关的稀有元素矿床的成矿类型主要是夕卡岩型Be多金属矿和岩体云英型(简称云英岩型)Nb-Ta多金属矿。

(1)夕卡岩型稀有元素矿床中Be多为Sn、W矿床的共生组分,属于与W、Sn多金属系列的复合-过渡类型,典型矿床如西藏的错那洞超大型Be-WSn-Rb矿床和湖南的香花岭W-Sn-Be矿床。该类矿床的成矿岩体以同源的复式岩体产出,呈相对较大的岩株或带状岩株,出露面积多在7~10 km2,发育特征的定向构造和条纹岩。如香花岭夕卡岩型W-Be矿岩体侵入分三期,下部为黑云母(黑鳞云母)花岗岩,上部为铁锂云母钠长石花岗岩,香花岭岩是本区最晚的岩浆产物,发育有明显的岩相分带,下部为黑云母(黑鳞云母)花岗岩,上部为铁锂云母钠长石花岗岩(邱瑞照等,1998)。

(2)云英岩型稀有元素矿床基本产于岩体内部,也可称为岩体型。成矿地质体多呈岩株、岩墙、岩脉等产出,地表出露面积较小,一般小于1 km2,有的产于大岩体或早期岩体内,如老虎头岩体、金竹源岩体,有的铌钽岩体呈岩筒高侵位产出,如姜坑里、海螺岭岩体(黄定堂,1999;梁玲慧,2013;胡论元等,2015)。岩体一般为同源、同期复式岩体,含矿岩相为发育多期、多阶段复式岩体演化最晚阶段的产物,常发育液态不混溶组构和似伟晶岩壳。如江西414稀有金属矿花岗岩自上而下可以分为八个带,似伟晶岩石英带→似伟晶岩长石石英带→钠长石锂云母云英岩带→强钠化锂云母化花岗岩带→中钠化锂云母化花岗岩带→弱钠化花岗岩带→二云母花岗岩带→黑云母花岗岩带,成矿与锂云母钠长石化花岗岩密切(王成发,1986)。

3 成矿地质体的岩石地球化学特征

选择上述6个系列的17个代表性典型端元矿床,对其成矿地质体的岩石地球化学进行统一处理、作图和分析(Zhang et al.,2019;邢凤鸣和徐祥,1996;唐永成等,1998;周涛发等,2001;王强等,2004;于文修,2006;陈骏等,2008;蒋少涌等,2008;朱碧等,2008;左力艳,2008;包志伟等,2009;郭波等,2009;高昕宇等,2010)(图1~4)。

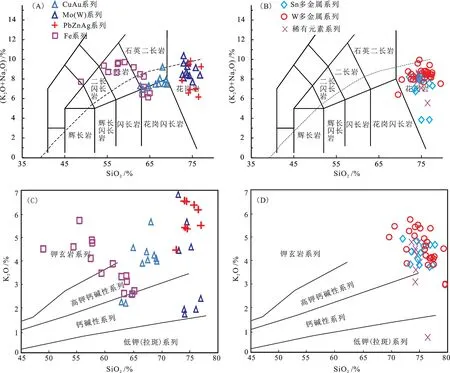

图1 含矿岩石的SiO2-(K2O+Na2O)(TAS)图解(A,B)(据Middlemost,1994) 和SiO2-K2O图解(C,D)(据Peccerillo and Taylor,1976)

由图1可见,不同系列和类型矿床成矿岩体的类型明显不同,Cu-Mo-Au系列岩石和Pb-Zn-Ag系列的岩石具有比Fe系列较低的碱金属含量,后者可出现碱性系列,其中Pb-Zn-Ag系列比Cu-Mo-Au系列酸度略偏高。进一步分析可知,Cu-Mo-Au系列中以Mo(W)矿的地质体较“酸”(与Pb-Zn-Ag系列重叠),而酸度较低者实为Cu(Au)矿(图1A)。从SiO2-K2O图中可以看出,Cu-Mo-Au系列成矿岩体具有钙碱性-高钾钙碱性特征,其中Mo成矿系列中显示更高的SiO2和K2O含量,而Mo(W)系列则显示较低的K2O含量,岩石位于钙碱性系列区(图1C),除Cu-Mo-Au系列部分矿床外,Pb-Zn-Ag系列和Fe系列均表现为高钾钙碱性系列与钾玄岩系列兼有的特点(图1C)。W、Sn、稀有-多金属系列矿床成矿岩体岩石化学有非常明显的相似性,在SiO2-(K2O+Na2O)(TAS)投影图上,岩体投影点均位于花岗岩区域(图1B)。从SiO2-K2O图中可以看出,三种成矿系列基本均属高钾钙碱性系列(图1D)。

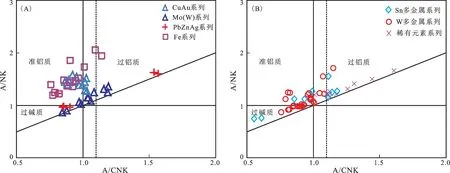

由图2 可见,Fe 质系列矿床的含矿岩石多属于正常的准铝质岩石,而Cu-Mo-Au系列和Pb-Zn-Ag系列则具有准铝质和过铝质岩石双重特征(图2A)。进一步分析可见,Mo矿(含Mo-W矿)的岩石具有低CaO 特征,其A/NKC 值与A/NK 值近乎相等,投影点靠近铝质分界线;Pb-Zn-Ag系列中真正属于过铝质岩石的是斑岩-角砾岩型矿床,而夕卡岩型矿床的过铝质特征并不明显。富W和富Sn系列花岗岩主要集中于准铝质区域,少量延伸到过铝质区域,而稀有稀土系列花岗岩则主要富集于过铝质区域(2B),显示了不同成矿系列花岗岩的差别。

图2 含矿岩石的A/NKC-A/NK图(据Maniar and Piccoli,1989)

花岗质岩石的钛铁矿系列和磁铁矿系列对矿床的成矿专属性具有重要指示意义,例如与Cu-Mo矿有关的花岗质岩石为偏氧化性的(磁铁矿系列),而与W-Sn有关的花岗岩一般为还原性的(偏钛铁矿系列)。不仅如此,对与以硫化物为主要金属矿物的斑岩(-夕卡岩-热液)型矿床,在高温压、高氧逸度和富水的状态下,S主要以S6+价存在,从而导致硫化物在岩浆中不饱和,在氧化条件下,硫化物不饱和的岩浆结晶分异作用使Cu、Au、Mo等成矿元素成为不相容元素,而富集于岩浆作用晚期最后成矿。从含矿岩石的SiO2-Fe2O3/FeO图解(图3A)来看,壳-幔源系列成矿岩体大多均显示磁铁矿系列特征,其中Fe系列则基本为氧化性的磁铁矿系列,含Cu-Mo-Au和Fe的成矿地质体多为氧化性强的磁铁矿系列,但也有部分矿床属于还原性的钛铁矿系列(如包古图)。与W、Sn及稀有元素有关的花岗岩一般为还原性的(偏钛铁矿系列),样品点也多位于Sn-W区域(图3B)。

图3 含矿岩石的SiO2-Fe2O3/FeO图解(据Lehmann,1990)

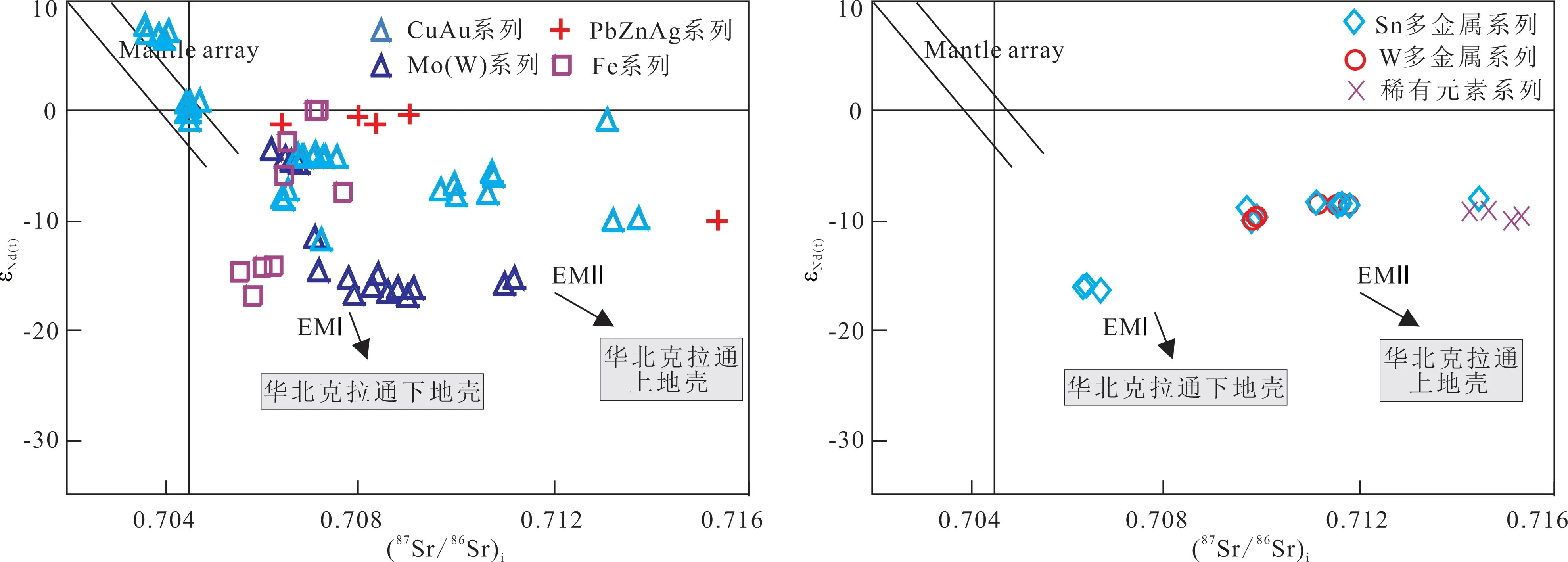

通过对成矿相关岩体的Sr-Nd同位素分析(图4),壳-幔混源系列Cu-Mo-Au系列岩石的Sr-Nd同位素具有较为宽泛的范围,其中Cu-Au系列从亏损地幔来源到靠近EMII范围都有分布,但Mo(W)系列则更靠近EMI区。Pb-Zn-Ag系列岩石εNd值多位于0值附近,Fe系列同样具有较为宽的分布范围。壳源系列W、Sn和稀有元素系列Sr-Nd同位素分布范围多靠近EMI区,与壳-幔混源系列不同的是,其基本无亏损地幔物质的加入。

图4 含矿岩石的87Sr/86Sr-εNd图解(据Jahn et al.,1999)

4 结论

(1)岩浆热液型矿床可分为壳-幔混源和壳源两大系列和6个亚系列,其中壳-幔混源岩浆热液矿床包括Cu-Mo-Au系列、Pb-Zn-Ag多金属系列、Fe系列,壳源岩浆热液矿床包括W多金属系列、Sn多金属系列、稀有元素系列。壳-幔混源类成矿地质体具有明显的I型花岗岩特征,壳源类中Sn-多金属系列的成矿地质体兼具有I型、S型花岗岩特征,而W-多金属和稀有元素系列具有典型S型花岗岩特征。

(2)从Fe →Cu-Mo-Au →Pb-Zn-Ag →Sn 多 金属→W多金属→稀有元素系列,成矿地质体具有一系列规律性变化:含矿岩石从中基性向中酸性、酸性演变,岩石系列由拉斑玄武岩系列向钙碱性系列,从准铝质向过铝质演变,岩浆性质从高氧化、低氧化到还原性演变,岩石的分异程度亦逐渐趋于升高。

(3)各类矿床的成矿地质体总体为小岩体,多以岩株、岩脉、岩瘤、岩枝等形式产出,但其产出规模和深度不尽相同,主要与矿化类型有关,与矿床系列也有一定关系。总体上,斑岩型、斑岩-角砾岩型矿床等高位侵入体的规模较小,多数小于1 km2,有的仅0.0n km2;而夕卡岩型矿床的成矿岩体面积较大,多数大于1 km2,其中Cu-Mo-Au、Sn多金属、Pb-Zn-Ag系列的岩体相对较小(<10 km2),W多金属系列次之(可达到~20 km2),而Fe系列最大(一般在10~90 km2)。

(4)各类成矿地质体均表现出多期/多阶段岩浆演化,是同期岩浆演化晚期作用的产物。

注 释

①刘玉成,杨艺华,周尚国,王泽华,李升福,陈胜波,李朗田,詹应林,周逵.2008.湖北省黄石市大冶铁矿深部普查地质报告[R].1-103.