基于虚拟现实技术的高校实训教育研究

2021-09-10李丽丹

【摘要】随着信息时代的快速发展,虚拟现实技术在各行各业中得到了广泛应用。当前,教育信息化变得越来越重要,VR技术与高校实训教学的结合颠覆了传统教学方式中教师讲、学生听的教学模式。文章在对虚拟现实技术的相关概念和特征进行概括的基础之上,依据建构主义学习理论分析了虚拟现实技术在高校实验教学中应用的优势,同时探讨了影响高校虚拟实训教育的影响因素及策略,以期为相关学者提供参考。

【关键词】虚拟现实技术;虚拟实训;影响因素

“2017年7月11日,教育部办公厅发布了《2017—2020年示范性虚拟仿真实验教学项目建设通知》(教高厅[2017]4号),计划在4年内我国各类高校将建成1000个国家级示范性虚拟仿真实验教学项目,足见国家教育主管部门对于应用虚拟现实技术、提高高校实验实训教学水平的高度重视。”[1]因此,将虚拟现实技术应用于高校实验实训教学中即符合高校人才培养模式的转型,又培养出企业需求的应用型人才。

1.虚拟现实技术

1.1概念与特征

虚拟现实技术(Virtual Reality Technology,简称VR)是“由计算机生成一种全新的模拟环境,通过传感设备将用户投入到该模拟环境中去,从而产生一种沉浸其中的感觉。”[2]目前,虚拟现实技术应用于各行各业,运用此项技术,人们可以和虚拟场景中所呈现的物体、人物进行交互,以此来丰富人们的生活、学习和工作。

布尔代亚和夸弗托(Burdea&Coiffet,1992)将虚拟现实的重要特征归纳为“3I”,即沉浸性(Immersion)交互性(Interaction)想象性(Imagination)。”[3]沉浸性指用户在VR技术搭建的场景中佩戴虚拟设备从而体会和真实生活高度相似的视觉和听觉效果。交互性指用户可以和虚拟环境中的对象进行交流互动,就像与真实世界互动一样。想象性指参与者在虚拟化的环境中对所建构的场景进行探索,在发挥使用者自主性的同时培养其思维能力。

1.2教学依据的相关理论

1.2.1建构主义学习理论(Constructivism)

建构主义理论认为学习是学习者根据自己原来的知识,在学习中交流互动建构、理解新知识的过程。在虚拟现实技术搭建的学习场景中,将建构主义倡导的在情境中学习、在合作中学习、在交流互动中学习等策略应用到虚拟实训教学中,在培养学生解决问题能力的同时又能在团体学习中深化学生对知识的建构。

1.2.2沉浸理论(心流理论)

沉浸体验是虚拟现实领域关注的重点之一,也是衡量虚拟现实系统性能的一个重要尺度。沉浸理论(Flow Theory)最初由Csikszentmihalyi提出,“沉浸体验研究表明:技能和挑战是激发沉浸体验的两个重要因素,当用户的挑战与技能平衡或者略高于某一水平时,个人就会进入“沉浸”状态。”[4]利用虚拟现实技术搭建的场景可以使学生快速的进入到沉浸式的体验中。当学习者的个人能力與挑战难度平衡时,就会获得持续探索学习的内在动力,全神贯注的投入到该实训活动中,达到良好的实训效果。

2.虚拟现实应用于高校实训的优势

2.1实训内容情景性

高校人才培养模式应在学生掌握知识的基础之上加强对学生的技能培养,依据情境学习理论,实际的工作现场可以在虚拟现实技术搭建的环境中进行模拟练习。如同在真实工作中一样。传统实验教学中实训场地的选择,例如,在旅游专业培训中,采用计算机、虚拟现实等技术将虚拟景点搭建在教室中,让学生在搭建的模拟景点中观摩学习,提前练习在实际景点中可能出现的突发事件,为学生日后的随机应变能力打下基础。因此,在情境教学环境下,通过虚拟现实技术建构出来的虚拟场景进行模拟训练,促进高校人才培养模式的转型。

2.2实训过程交互性

在虚拟化的实验环境下,教师可以将教学内容移至虚拟实训当中,学生可以对所进行的实验反复操作,不用担心因器材数量的短缺而减少学生实操的机会,减少器材成本的消耗。例如,在化学实验中,像具有腐蚀性的化学药品硫酸,实验过程中存在一定的危险,可能因操作失误而对财产和生命造成威胁,这些都可以在虚拟化的环境下练习。避免线下实验可能带来的危险,增加学生对实验的熟练程度。

2.3实训模式想象性

由虚拟现实技术搭建的虚拟实训场景具有高度逼真的效果,容易让使用者产生联想,这是让参与者沉浸其中的一个重要原因。传统的线下实训,由于设备成本高,大多是几名同学使用一台设备,减少了学生动手实操的机会。虚拟实训环境下,在减少高校对设备仪器资金投入的同时,为每一名同学提供灵活度高的并且适合自己现阶段认知发展水平的操作机会。学生和教师可以在实训环境中进行交流讨论,感受由虚拟实训带来的视觉和听觉信息,提高实训效果。

3.影响学生实训学习的因素

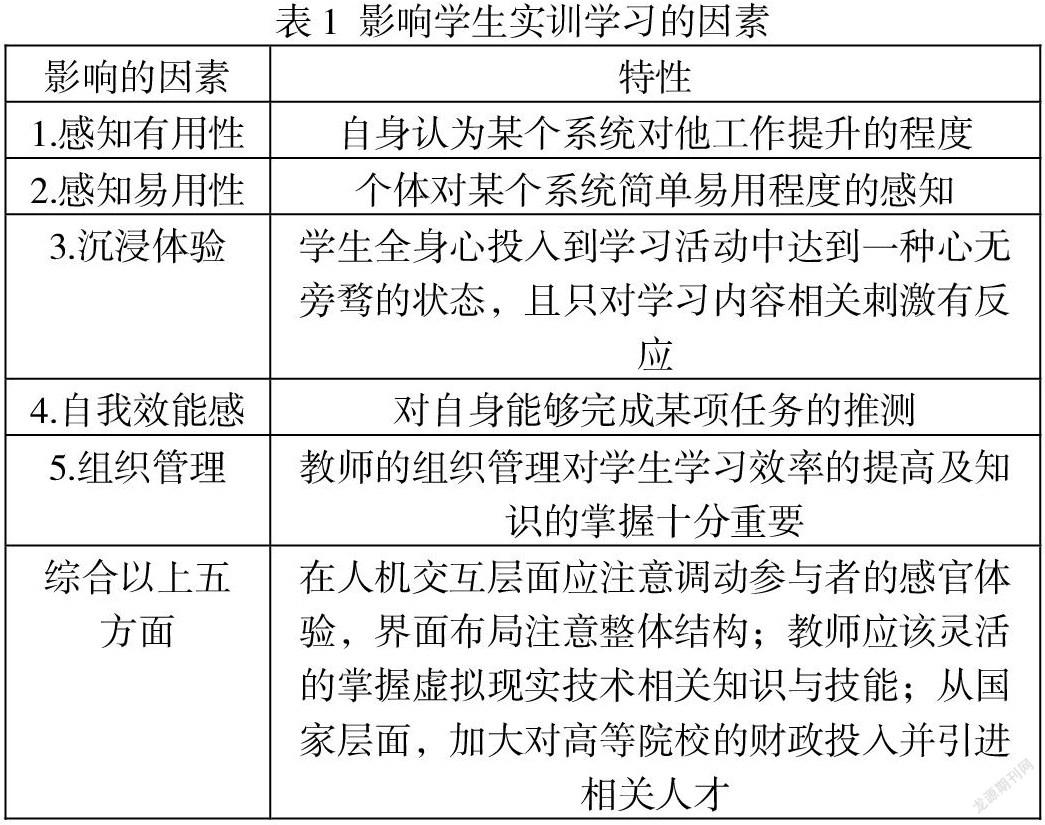

根据建构主义学习理论、沉浸理论等相关理论以及虚拟实训系统应用高校的进展情况分析,感知有用性,感知易用性,沉浸式体验、自我效能感、组织管理等五方面是影响学生参与实训教学的主要因素(见表1)。

3.1感知有用性

Davis将感知有用性定义为:“个体相信使用某系统将增进其工作绩效的程度”。[5]虚拟实训系统给学生带来的帮助越多,学生便会倾向于接受该系统。“刘小平、孙建军、任秀华等学者基于模型在不同领域的实证研究都假设感知有用性是决定行为意向的变量之一,实证表明用户感知系统的有用程度越高,其使用意愿就越强烈。[6]因此,对于虚拟现实技术的开发者来说,应该从使用者的角度去开发搭建实训基地,让教师和学生真切地感受到实训系统对自身能力提升的有用性,增强选择的意愿。

3.2感知易用性

通过对感知易用性相关概念的分析与整理,笔者对于感知易用性地理解为:学习者对某个虚拟实训系统简便使用程度的感知。搭建的虚拟场景如果被学习者所理解,就会引起学习者参与的积极性,继续学习的意愿也会更强。因此,搭建虚拟实训的技术人员应该根据大学生思维活跃、对新事物接受程度高的特点,搭建出界面清晰美观、易于操作、导航明确的操作界面,避免学习者因场景不易被操纵或界面复杂而降低参与性。

3.3沉浸体验

沉浸体验是学生全身心的投入到学习活动中所达到一种心无旁骛的状态,并且只对学习内容相关的刺激有反应。处于沉浸体验的人往往注意力高度集中于当前活动,忘记自己当前所处的状态,对从事的活动有较高的控制感。“沉浸体验的研究表明:技能和挑战是激发沉浸体验的两个重要因素,当用户的挑战与技能平衡或略高于某一水平时,个人就会进入“沉浸”状态。”[7]

3.4自我效能感

自我效能感是对自身能否完成某件任务的推测,“李宝强在研究的理论部分提出计算机自我效能对任务技术匹配具有显著的影响,在有关网络学术信息资源的研究中,用户搜寻资料的计算机自我效能可能直接影响任务技术匹配。”[8]在虚拟化的实训环境中,自我效能感强的学生,相信自己在虚拟化的实训环境中能完成学习任务并能取得较好的成绩,学习动力来自于自我效能感的影响。因此,在设计相关实训内容时既要便于操作,同时又要有一定的难度,促进学生自我效能感的提高。

3.5组织管理

教师的组织管理对学生技能的掌握很重要。通过教师的引导,学生在实训中能体验到虚拟实训带来的沉浸感和交互性,教师适当地指导会降低学生对实训系统的认知难度。教师对虚拟实训教学投入的精力越多,学生则会认为该系统对学习的影响越深刻,学习动力也随之加强,因此,教师在虚拟实训教学中对设备熟练程度、问题解决能力、教学组织能力以及与学生日常的互动都影响着学生参与虚拟实训学习的意向。

4.虚拟实训技术应用于教育中的建议

当前,在实训教学中高校纷纷尝试使用虚拟现实技术,既符合相关政策的要求,又转变了高校的人才培养模式。从国家层面、教师层面、平台设计层面三方联动共建虚拟实训室,培养出理论与实践兼具的复合型人才。

4.1国家层面

随着虚拟现实技术的日渐成熟,高校教育中虚拟实训的应用也越来越广泛。高校应根据自身的教育需求和科研发展,建立适合自己发展的虚拟教学实训系统。同时,国家应加大对高等院校的财政投入,鼓励高校转变教学模式,另一方面应制定针对性的政策法规,根据专业需求建立虚拟仿真实训室或引进相关人才,以发挥示范作用。

4.2教师层面

为了促进高校虚拟实训教学的发展,需要相关教师具有丰富的信息素养和实践经验。首先,教师应该更新教育理念,在实训活动前,对实训系统的具体操作步骤进行介绍,使学生从整体上把握操作流程。在实训教学中,引导学生对教学内容进行操作练习,及时处理实训中出现的问题。其次,提升自身信息化专业素养,从学生的实际出发,做好教学活动的整体设计和设备的维护。最后,熟练设备的操作流程,不断对虚拟实训教学系统进行更新和完善。

4.3人机交互层面

为了使学生在虚拟环境建构的实训教学中熟练对相关设备的操作。这就要求虚拟实训系统在设计时要考虑到学生的思维特点和认知特点,实训环境界面的整体布局要合理,易于被学生理解,不能对学生造成操作上的障碍,要以深化教学问题为理念来设计实训内容。同时,与新兴技术合作,弥补虚拟实训教学的不足,如运用5G+VR的优势来弥补虚拟现实技术因延迟性而带来的眩晕感,为学生带来舒适的体验。

5.结语

随着虚拟现实技术在各行各业的广泛应用,教育领域中的应用也随之增加,将虚拟实训教学应用于高校,能够培养学生的创造性思维和提高学生在实际工作中的能力。学生在虚拟实训场景进行模拟训练,实操技能也得到进一步提高,在减少实验器材消耗的同时,增强教学趣味性。同时,随着5G时代的到来,将虚拟现实技术与5G结合可增强虚拟实训教学因延迟性而造成的眩晕感,达到良好的实训效果。提高高校实验实训教学水平,同时也为相关企业输送人才。

参考文献:

[1]杨兵,刘柳,朱晓钢,Tiong-Thye Goh. 虚拟仿真实训系统学习行为意向影响因素研究——以企业运营虚拟仿真实训系统为例[J]. 中国远程教育,2019,(05):26-36+92.

[2]汤跃明.虚拟现实技术在教育中的應用[M].北京:科学出版社, 2007:7.

[3]高媛,刘德建,黄真真,黄荣怀. 虚拟现实技术促进学习的核心要素及其挑战[J]. 电化教育研究,2016,37(10):77-87+103.

[4]段丹萍,项朝阳. 基于VR实训系统的学习行为意向影响因素研究[J]. 中国教育信息化,2017,(19):29-33.

[5]刘莉莉. 基于技术接受模型的大学生网络学习平台意向影响因素研究[D].浙江师范大学,2013.

[6]刘小平,文秋景,李忆.基于TAM的电子渠道采用意向概念模型构建及分析[J]. 商业时代,2011,(31):26-27.

[7]刘莉莉. 基于技术接受模型的大学生网络学习平台意向影响因素研究[D].浙江师范大学,2013.

[8]衷克定,刘运华. 大学生计算机自我效能感及其影响因素的研究[J]. 电化教育研究,2007,(05):21-25.

作者简介:李丽丹(1994.05),女,河南洛阳人,江西科技师范大学教育学院在读研究生,研究方向:现代教育技术。

(江西科技师范大学)