“综合视野”下高中英语阅读课中批判性思维技能的培养研究

2021-09-10谢萍

谢萍

上期“特别关注”栏目聚焦“文本内容加工”探讨了基于“综合视野”的英语阅读教学思路,本期则聚焦“思维视角”。英语阅读或者读写教学中的思维变量,可以看作是基于语言(理解和加工内容的工具,也是学生学习的目标)的内容加工层次。文本内容加工的深度与广度即思维的深度与广度的外显。

那么,在“综合视野”下,高中英语阅读课堂如何在不断运用文本语言、揭示文化内涵、提升学习能力的过程中发展批判性思维技能,提高学生的阅读素养?“综合视野”下的自主阅读课堂教学正在经历怎样的转变?发展学生的思维品质有何路径?怎样利用教材中Reading and Thinking板块的阅读材料,基于学生的自主提问,培养学生的思维能力和自主阅读能力?本期以“基于‘综合视野’的英语阅读教学改进:思维视角”为主题刊登三篇论文,就这些方面展开探讨,以期给读者带来思考。

(特约主持:葛炳芳)

摘 要:批判性思维是一种推理性、反思性、技能性的思维,强调对信念和行动所做出的决定。高中英语教师要在“综合视野”下在阅读课中对学生进行批判性思维技能培养。对此,教师可依托具体文本,结合批判性思维技能的要点和关键行为目标实施“三步走”策略:“升级”批判性思维的知识和技能;“触发”批判性思维的“冲突”与建构;“强化”批判性思维的真实及改进。教师应在不断运用文本语言、揭示文化内涵、提升学习能力的过程中培养学生的思辨能力,提高学生的阅读素养。

关键词:综合视野;批判性思维技能;高中英语阅读教学

一、背景

近年来,核心素养的理念正在逐渐内化为教师的教学信念,继而指导自己的教学言行,成为个人的实践知识。通过半年多的教学实施与观察,高一英语教师对新教材的理解和把握程度已有了明显的提升。仅从思维层面上剖析课堂,便可以较好地折射出目前高中英语教学取得的成绩。首先,教师能更加关注学生对预测、推断等阅读策略的运用。其次,教师能自觉运用思维导图等可视化方式作为支架进行内容的提示、情节的梳理和故事的复述。再次,教师能给予学生更多文本默读的时间,并引导学生带着問题独立思考——显示出教师更加从容自信,还能通过设计不同层次的提问,培养学生的思辨能力、创新能力。最后,教师能在学生阅读后创设尽量真实的情境,供学生讨论。

但是,这些积极的尝试也暴露出一些问题。首先,预测和推断的目的不明确。预测的目的仅仅是因为阅读前需要这个流程吗?有哪些线索可以支撑我们的预测和推断作为基本正确的判断?教师是否通过追问的方式继续跟进?其次,运用思维导图作为支架固然不错,但关键是谁在用。是谁画的导图?画到了什么程度?学生还有可以挖掘的空间吗?是否给了学生充分思考的机会?再次,让学生默读、思考是阅读的精要所在,但思考的问题由谁提出?由谁先行提出?是否必须是教师?学生可以提问吗?提什么问?向谁提问?谁来回答?最后,针对读后讨论的问题,是否只要简单创设一个情境就够了?有没有充分考虑这个讨论问题应该与文本或单元主题密切关联呢?仅仅只是设计一种应景的活动,还是真正地设置情境,并对应该章节的主旨表达,以及它要提升的文化意图?这些问题的存在,其实质依然是教师对自身角色信念的坚定不移,表现出来的必然是包办较多。学生的空间都在教师圈定的范围,学生产出的都是教师可控的内容。教师在课堂大展宏图,学生配合默契,小心翼翼。如此,一切尽在教师的掌控之中,但课堂却少了一些认知冲突,少了一些留白和意料之外,因而学生的思维能力依然在既定的轨道上前行,难以提升,难有突破,我们希望的批判性思维能力并未提升,我们倡导的深度学习的阅读方式并未出现。

基于这样的思考,本文将结合具体课例,通过对批判性思维技能的研讨来观照我们当前英语阅读课堂的教学旨归,希望以此改进教师的课堂角色,使教师以自己的“无为”引导学生的“有所作为”。

二、理论综述

(一)批判性思维及其培养

批判性思维,就是一种关于什么能做和什么值得相信的理性决策[1]。保尔认为,批判性思维“是智力上受过训练的、主动地、灵巧地对观察、体验、反思、推理或交流中所获得的信息或所产生的信息进行概念化、应用、分析、综合或评价的过程,以指导信念和行动”。批判性思维有三个重要组成部分:知识、技能和倾向[2]。《德尔菲报告》认为批判性思维包含两大领域——认知能力领域和情感特质领域,并指出“批判性思维是有目的的、自我校准的判断。这种判断表现为解释、分析、评估、推论,以及对判断赖以存在的证据、概念、方法、标准或语境的说明”[3]。后来,经过修订,该报告对六大微技能给出了明确定义。(1)解释能力:能准确解释论据、论点以及图表和相关问题;(2)分析能力:能够区分出主要的论点和论据,包括区分支持和反对论点的论据;(3)评估能力:能够深入地分析和评价文中的主要观点;(4)推论能力:能够通过阅读文章得出正确的结论;(5)说明能力:能说明并证明文章的主要结论和过程;(6)自我校准能力:能不失偏颇地、客观地按照文章思路分析文章[4]。

批判性思维不是在真空中自然产生的,它是可以通过教学指导逐步培养的。保尔提出培养批判性思维的心智特征可以有4种教学方法:一是为学生提供自己发现、自己思考的机会,如进行集体思维或者是苏格拉底式的提问,同现实联系起来;第二,引出学生的不同观点,并使之理解;第三,指出证据与根据,要引导学生就某种主张询问其理由,探索它的确凿性;第四,确保探讨课题的时间,作为一种反思性行为,批判性思维所涉及的课题需要反反复复的思考[5]。

(二)“综合视野”下的英语阅读与思维

英语阅读教学的“综合视野”就是以“为内容而读,为思维而教,为语言而学”和“体验阅读过程、感受策略运用”为核心理念,强调阅读课堂教学是一个综合有侧重的过程。“综合视野”既是一种思想,也是一种方法。它既在理论上引领,又提供可操作的实践体系[6]。“综合视野”下的中学英语阅读课堂教学的价值在于,学生通过这样的课堂获得语言的体验、文化的感悟、策略的运用、思维的发展,最终达到阅读素养的提升。语言是沟通人的思维与外界的媒介,外部信息通过这些媒介传输到大脑里形成概念。反过来,概念又通过这些媒介传递到外界,所以思维最终是一种自我交际的形式,是人们头脑里的语言运用,它注重语言的意义和句法结构[7]。

阅读课堂是“综合视野”下的阅读课堂,它集语言、文化、思维于一体,是复杂的动态生成的系统。阅读教学也就是整合思维、技能、语言表达、文化内容的“综合视野”下的教学方法。因此,教师在教学中可以有多种样态的教学实施,它不是为了技能而技能,不会使语言脱离语境,从而失去目标,缺乏内涵。渗透文化意识的语言就是有内涵和高度的思维表达,它能体现出语言的魅力与力量。当学生用思维技能作为工具去推导出一些结论时,就会为之欣喜和感动,因为他找到了学习的力量和获取智慧的信心。文化有了语言作为依托和一定思维方式的呈现,才能交流,才能传播,才能为更多人了解和学习。

三、“综合视野”下批判性思维技能培养的课堂教学实践路径

以下,笔者以人教版普通高中教科书《英语》第三册第二单元的阅读文本“Mother of Ten Thousand Babies”为例,说明我们该如何在“综合视野”下进行文本解读,训练批判性思维技能。“Mother of Ten Thousand Babies”是一篇人物传记,传记的主人公是中国第一位女性产科医生林巧稚,她把毕生精力都献给了产科事业,把所有产妇看成自己的姐妹,把所有接生的孩子当作自己的孩子,是一位有着无私大爱、体现医者仁心的伟大女性。而文本却截取了颇具特色的内容,只记述了林巧稚一生中几个最难的抉择,而正是这些两难抉择,折射出了主人公高尚的道德、人性的光辉,升华出本单元的主题morals and virtues。

(一)确定批判性思维技能的训练点

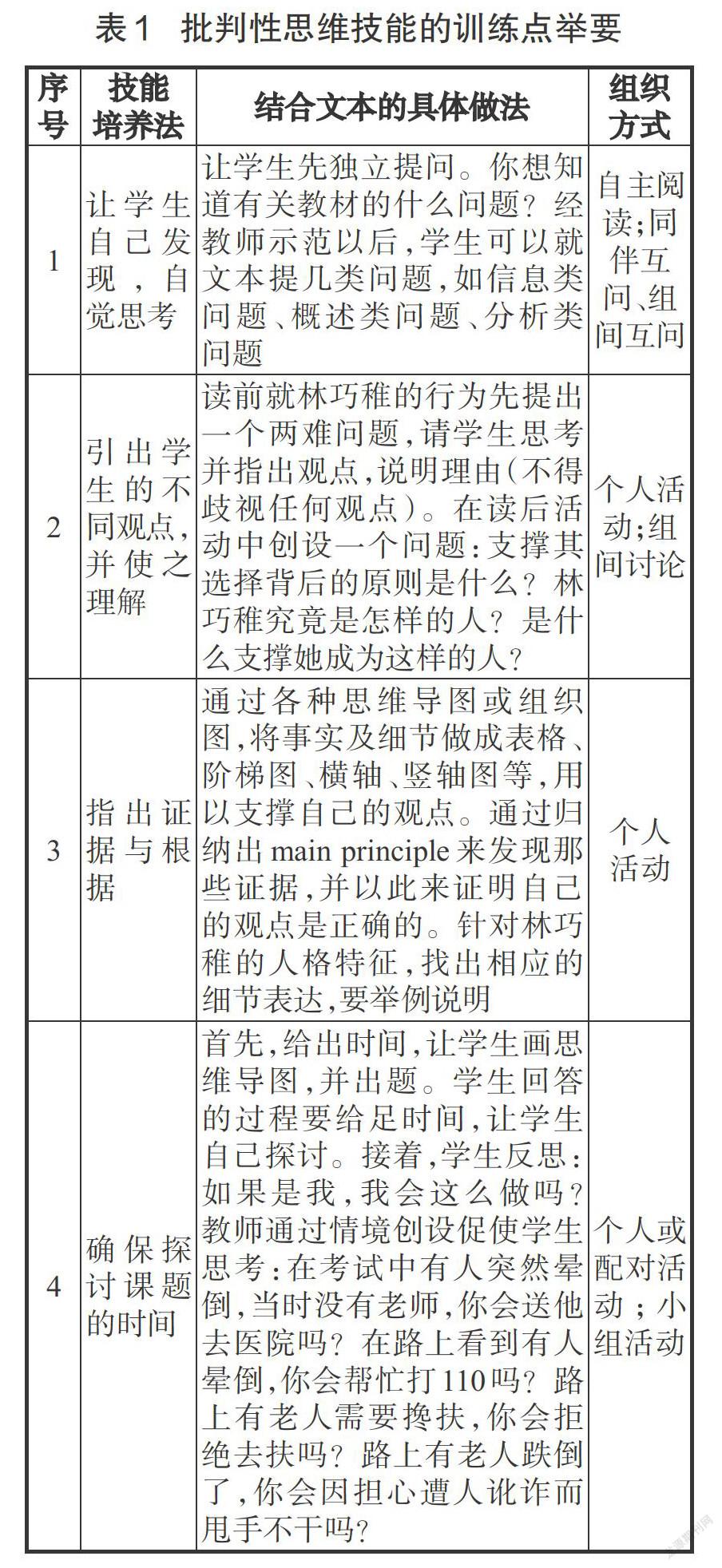

如何确定批判性思维技能的训练点?如何在阅读教学中具体运用?根据保尔提及的四种方法,结合课堂教学,我们可以采取多种方式,具体如表1所示。

教师必须意识到,这些活动是通过教师引领学生逐步自我建构的。在这一过程中,学生不断提升自主学习、自我提升、自觉反思的能力。反之,课堂中满堂问,教师和学生之间只局限于一问一答,看似在时间上有一半属于学生,但其思维是被牵着走的,其思维习惯很难养成。

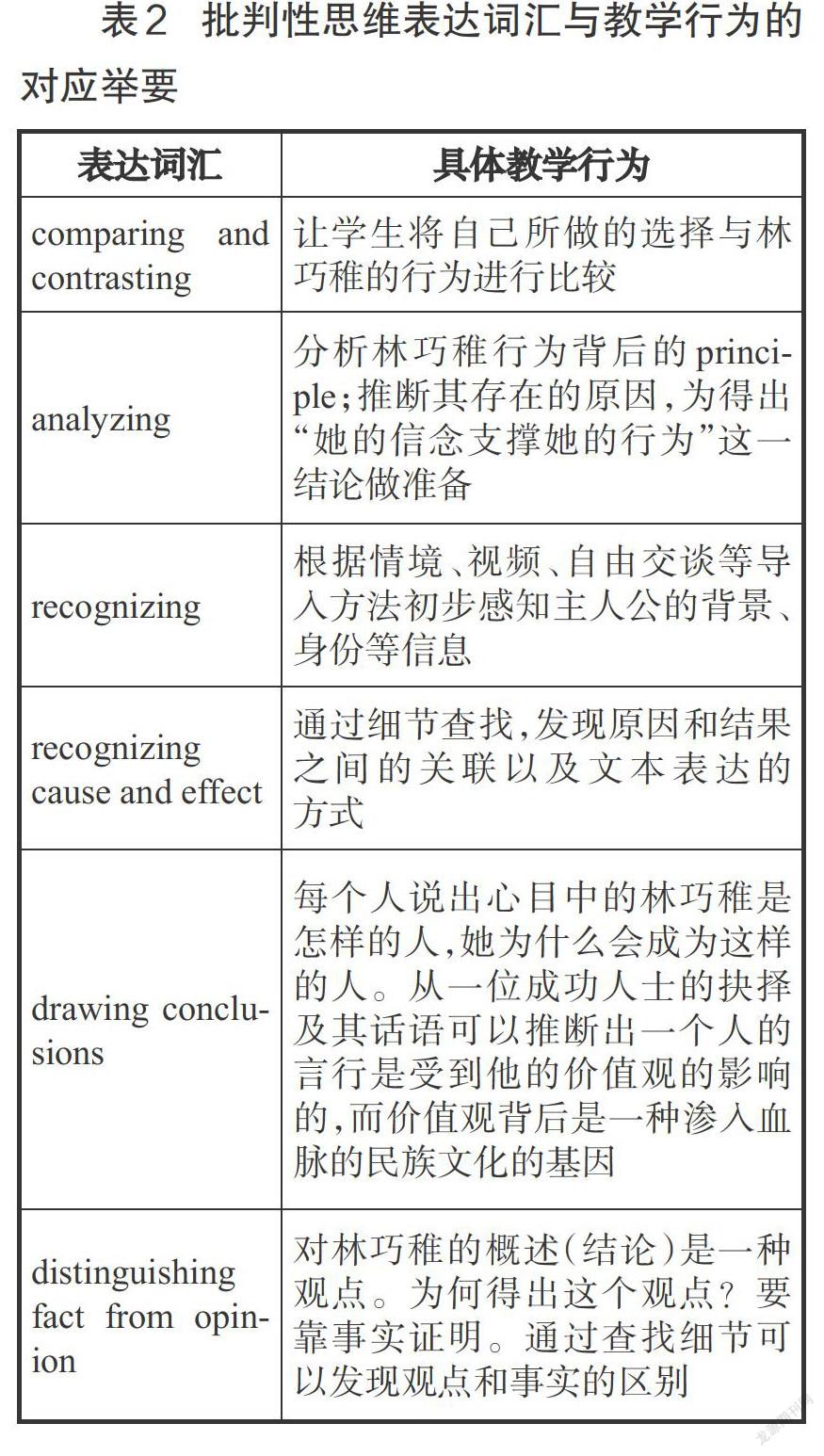

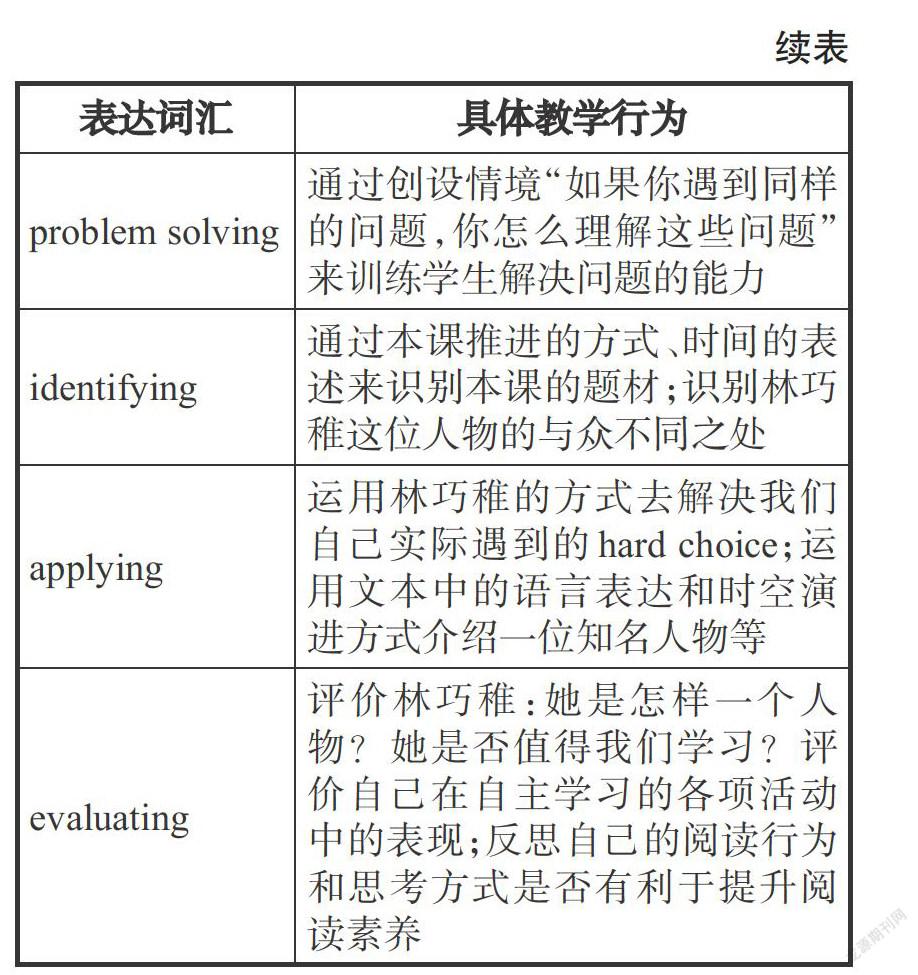

李善良经过对美国各类教材研究后发现,批判性思维主要的表达词汇有comparing and contrasting、analyzing、recognizing cause and effect、hypothesizing、drawing conclusions、distinguishing fact from opinion、problem solving、identify、applying、evaluating[8]。理解和用好这些表达,可以让我们的行为更加精准,更有利于教学目标的自觉达成。以下通过表2列举。

(二)课堂教学“三步走”的策略

衡量一堂课质量的好坏不在于教师说话的数量,而在于教学设计的质量、学生参与的程度和最后收获的增量多少。教师要努力营造与内容、语言相融合的有利于思维技能提升的体验式、综合性阅读环境。为此,教师的任务是分三阶段准备、实施、评估教学。

1.第一步,准备阶段:教师要“升级”批判性思维的知识和技能

教师应从三个维度做好准备。

准备一,阅读文献,储备资源。为了培养学生的批判性思维技能,教师自身必须拥有批判性思维的知识和技能。这就需要教师阅读相关书籍,熟悉有关行为,在教学目标中善于使用课堂表现的行为,在动词设定时善于运用identify、infer、contrast等詞汇,精准区分每一项活动达成的行为、要求,清晰了解每一类词所对应的思维层次,而非只是使用master、grasp、know、use这么简单、纯粹的词汇。

准备二,收集资料,熟悉背景。教师需要查阅单元话题中的宏观背景,也需要了解与阅读文本相关的中观语境,思考激活图式的有效的微视情境。本课中,教师要做的有:查阅有关中华文化的精神内涵,特别是仁义等道德内涵;查阅人物的生平,阅读他人对林巧稚的评价,了解这一课的背景;结合对学生认知水平和内容的判断,找准突破口,恰到好处地为学生理解文本添加背景,创设导入环节。

准备三,阅读文本,深入理解。阅读教学需要教师引导学生理解文本。对输入的表示意义的讯号进行心理上的分析,称为理解,它是迁移的基础。本文要梳理的有以下几个层面。第一个层面,信息层面。通过时间轴将主人公的生平串联起来,既介绍事实又反映文体特征,同时带动空间的转换。第二个层面,文化层面。hard choices,一系列艰难抉择始终伴随着主人公的成长轨迹:出嫁或学医;担任或不担任妇产科医生;战乱时避难或开设私人诊所;从政或继续从医;选择或不选择救治自己的生命。所有这些抉择的背后,支撑的是她的principle,是信念,是信仰,是她的无私的爱心!那么,怎样的人会有这样无私奉献的精神?是一位始终尊崇自己崇高医者使命和担当的仁医。是什么促使她拥有这样的信念?是中华传统文化对她的一种渗入骨髓的影响,这种影响就是中国知识分子所崇尚的仁义礼智信的道德情操。其中仁和义是最为典型和突出的。所谓仁,就是要有爱心,愿意把自己奉献给他人。所谓义,就是认定正确的事坚决去做,义无反顾,无怨无悔。第三个层面,精神层面。前两个层面的内容一旦揭示了,就可以和该单元的主题morals and virtues相关联,这也正是学生需要意识到并将之转换为自身行为准则的高度。教师需要让学生思考:面对两难的社会问题,我会怎么抉择?不仅要有课内的读后交流活动,而且要延伸到课外,通过进一步查找资料来表达观点。通过表层、中层到底层的挖掘,最终使人物传记的阅读达到情感升腾、促人奋进的效果,这样,阅读的育人价值就体现出来了。这也正是教师必先拥有的高度和引领能力。

2.第二步,实施阶段:教师要“触发”批判性思维的“冲突”与建构

教师可从两个方面入手“触发”批判性思维的“冲突”与建构。

第一个方面,导入激智,引发冲突。“Mother of Ten Thousand Babies”最大的难点是时空的差距带来认知上的偏差(即认知冲突)。林巧稚和当今的学生生活在完全不重合的两个世纪。时代久远,人物与学生的关联度小;“在她之前,中国没有一位女性产科医生”,而学生对产科医生的认知不多;“18岁不结婚去读书”,这在当今学生来看是天经地义的事,而这作为hard choice的第一条引起共鸣的可能性微乎其微。这三点就需要教师运用背景知识去填补学生认知中的陌生感、茫然感和漠视感。转换得好,认知冲突便成为激趣、激智的重要手段。教师要填补的背景知识可以有:一是林巧稚曾为学生所熟知的袁隆平先生接生;二是她生活的年代,女性生孩子是过鬼门关,孩子的生日往往就是母亲的忌日;三是当时女性的主要任务是嫁人和传宗接代,18岁前不出嫁,就将面临巨大的世俗压力。林巧稚为学生所熟知的共和国勋章获得者袁隆平接生的事,可以激活学生的知识图式;将母亲的忌日和孩子的生日形成残酷的对照,可以通过同理心来激活学生的情感图式;18岁出嫁的原因会引起学生强烈的心理反差,能触发学生理解主人公当时做出抉择有多么不易。教师合理利用认知冲突,便可以引起学生的兴趣、惊诧与不平,进而产生关注文中主人公的兴趣,理解她的一系列hard choices。

第二个方面,引领示范,促使建构。用图、表、画等工具都是为了让学生理解文本,继而自己找到突破口,进行知识的建构。如教师引领学生将时间轴展出的目的,既是为了让学生自觉检验信息、突出人物传记的特征,又是为了让学生自然而然地认识到这种描写手法是人物传记的体裁特征,并将语文课中所学轻松迁移过来,这并非是教师强拉硬扯灌输的,而恰是引导至此学生自己理解的结果。这便是顺势而为,因势利导。所以教师应只给出mind map的一部分作为样例,随后让学生画自己的导图或结构图,也可以建议学生列表格,用自己心目中的感悟,概括出最想表达的话。课内来不及可以放到课外或第二个课时。学生完成导图后,教师可以呈现自己的画作或图表,和学生比一比、赛一赛。

3.第三步,评估阶段:教师要“强化”批判性思维的真实及改进

评估阶段教师有两个任务。

第一个任务是面向学生,反馈教学,真实评价。“教学评一体化”不是一个空洞的理念和一个固定的标签。教师需要运作它,将它转变成真实有生命力的评价工具:在学生解构文本、体验阅读的过程中运用鼓励性评价手段,激发阅读的内生动机;在学生建构文本、设疑问答的过程中,及时运用反馈性评价手段,引领、修正其理解上的质疑和偏差;在学生创构文本产出表达的过程中,带领学生创制评价表进行多元评价,使学生在自评和互评的过程中更为精准地把握语言,传递内容,促进思维。

第二個任务是面向自己,反思教学,改进课堂。教师要善于将自己的课堂资源比如录音录像资料保存下来,关注自己真实课堂的样子,评估和反思自己在这堂课中的目标达成了没有、还有哪些问题、下一次课如何改进、下一轮依然上这样的课又如何改进等。记下反思,放到课件或教学设计的最后一页,等下一次再见这些设计资源的时候,就会提醒自己在这方面进行探究,从而精准改进自己的课堂。如此几轮下来,便可以完成一篇质量上乘的课例研究报告。

四、结语

批判性思维是在获取关于世界的知识时所进行的一种正确思维,是一种推理性、反思性、技能性的思维,强调对信念和行动所做出的决定。高中英语教师在“综合视野”的观照下,关注思维能力培养,其目的是提升思维意识,其方式是不断揭示文化的内涵,其目的是让学生运用语言,提升语言能力,特别是阅读技能,进而转变成阅读素养而终身受益。在培养批判性思维技能的过程中,教师的有为与无为的辩证统一是关键:教师的有为是为了引领学生去理解,为后续建构知识做铺路石;教师的无为是为了在自己隐去后,学生能更加独立自主地去重构和创构属于自己的知识体系。教师的有为,其目标指向是自己的无为,而教师的无为恰是为了让学生更加有所作为。[□][◢]

参考文献:

[1]SLAVIN R E. 教育心理学:理论与实践(第七版)[M]. 北京:北京大学出版社,2004:286.

[2]周加仙.批判性思维课程的设计[J].全球教育展望,2002(5):32.

[3]FACIONE P A. Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction[M].Millbrae, CA: California Academic Press, 1990:3.

[4]FACIONE P A. Critical Thinking: What It Is And Why It Counts[M]. Millbrae, CA: California Academic Press, 1998:5-7.

[5]钟启泉.“批判性思维”及其教学[J].全球教育展望,2002(1):37.

[6]葛炳芳,等. 英语阅读课堂教学:阅读素养与综合视野[M]. 北京:外语教学与研究出版社,2019:6.

[7]吴潜龙.从语言与思维的关系看第二语言习得中的几个问题[J].外语教学,2000(1):5.

[8]李善良.怎样培养学生的批判性思维能力——美国中小学教材考察报告[J].教育科学研究,2012(3):70.