核心素养视域下基于“读写共耦”培养审辩性思维的教学研究

2021-08-17韦坚李敏

韦坚 李敏

[摘 要]核心素养视域下,培养学生的审辩性思维成为教育教学领域必须高度重视的问题。文章尝试探讨核心素养视域下通过“读写共耦”培养高中生审辩性思维的依据及方法策略,以期更好地落实学生的语文学科核心素养培养。

[关键词]审辩性思维;读写共耦;语文学科核心素养

[中图分类号] G633.3 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2021)19-0013-02

2019年中共中央、国务院印发的《中国教育现代化2035》把“提升一流人才培养与创新能力”列为中国教育现代化的十大任务之一,强调丰富课程形式,创新人才培养方式,培养学生的创新精神,强化学生的实践动手能力、合作能力、创新能力培养。

核心素养视域下,培养具备创新能力的人才,成为教育教学领域高度重视的问题。培养学生创新能力的关键是激活并发展他们的审辩性思维,这必须引起中学教师的高度重视。语文学科教学在培养学生审辩性思维方面具有得天独厚的优势。

一、“读写共耦”概念分析

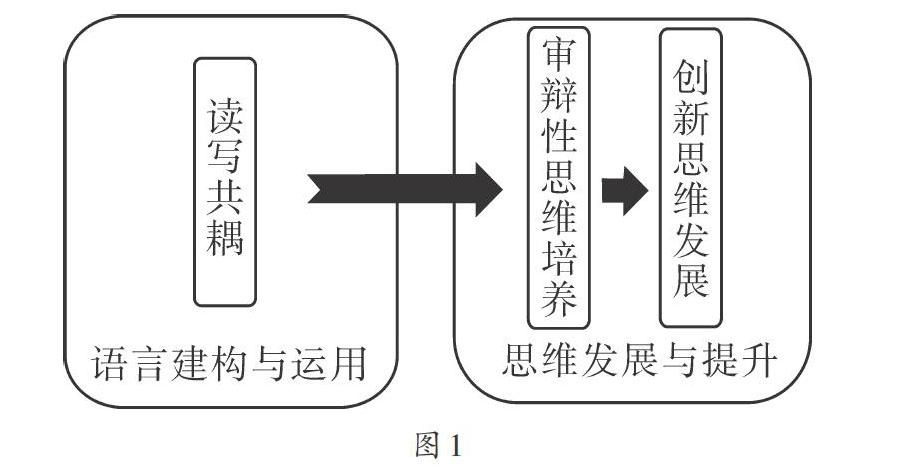

“共耦”概念源自电学领域的耦合关系(某两个事物之间如果存在一种相互作用、相互影响的关系,那么这种关系就称耦合关系)。“读写”在此特指高中语文教学中的阅读与写作。“读写共耦”即高中语文教学中阅读与写作的有机结合、互促共进。“读写共耦”教学策略是指,在完成同一文本、同一个群文单元阅读教学任务的同时渗透写作训练,以及在作文教学中兼顾文本阅读训练。这一策略指向语文学科核心素养中的“思维发展与提升”维度,致力于提高学生的理性论证能力,促进学生的审辩性思维发展,培养创新型人才。

二、基于“读写共耦”培养高中生审辩性思维的依据及意义

2017年版的语文课标明确指出,语言是重要的交际工具,“语言建构与运用”是语文学科核心素养的基础,读、写技能教学是培养这一素养的重要抓手;语言还是重要的思维工具,审辩性思维的发展与提升和读写技能的提高相辅相成。学生读写技能与审辩性思维的发展情况会对他们辨别、考察、提取、归纳、演绎、输出信息与相关假设造成一定的影响。

毋庸置疑,“读写共耦”是引导学生建构与运用语言的重要手段。阅读与写作的有效整合可以提升学生的形象思维能力,发展学生的逻辑思维,提高学生的思维品质。“读写共耦”对促进教师的全面发展,提高高中语文阅读教学、写作教学实效,落实学生的语文学科核心素养培养有着积极的现实意义。图1为“读写共耦”与审辩性思维培养之间的关系示意图。

三、基于“读写共耦”培养高中生审辩性思维的现状

与“读写共耦”这一概念意思相近的是“读写共生”。“读写共生”由黄厚江提出。黄厚江认为,在高中语文课堂教学中,教师与学生、学生与学生、阅读与写作等之间,都是共生关系。

关于阅读与写作相结合的研究,笔者通过搜索调研多个论文数据库发现,一些中学教师专注于探究阅读与写作相结合的情境教学或专题教学,进行了许多案例分析,总结出了一些培养策略等。但他们所采用的研究方法相对单一,所研究的内容主要为理论及案例,所进行的整个研究缺乏数据的采集和分析,更未见在学习理论科学指导下的教学设计实践模型与评价体系构建。

同时,笔者通过大数据检索发现目前有关“读写共耦”下的审辩性思维培养方面的研究少之又少。如能对基于“读写共耦”培养高中生审辩性思维的相关方面进行数据收集与分析,将有益于深入洞悉语文核心素养视域下学生的思维结构及相关的思维培养设计。

四、基于“读写共耦”培养高中生审辩性思维的路径

毋庸置疑,通过“读写共耦”培养高中生的审辩性思维是非常有必要的。因此开展相关的研究十分重要。那么,语文教师应该研究什么?如何开展相关研究?

1.学习掌握有关理论,做好前期调研。要认真学习当前的教育政策,研究2017年版高中语文课标,查阅研究文献,了解当前的相关研究现状。在厘清有关概念的基础上,进行有关高中语文“读写共耦”教学现状的调查,更加科学准确地掌握这一教学模式的现实使用状况。

在做好上述准备工作的基础上,教师就可以梳理总结针对审辩性思维培养的文本选读原则,初步形成审辩性思维培养目标,构建围绕审辩性思维培养的各年级“读写共耦”分解目标体系,提升对培养学生审辩阅读能力和理性论证写作能力的重视度。

2.开展实践研究。参考哈本审辩式思维评估方法,设计《高一、高二年级学生审辩性思维调查量表》,重点关注审辩性思维的五个维度,即言语推理、论证分析、假设检验、可能性和不确定性。在高一、高二年级分别实施测量,以李克特五点计分,进行描述性统计、方差分析、相关分析和主成分分析。基于量表测量及语文学科教学视角对高中生的“审辩性思维模型”维度、水平和特征进行调查分析,探析影响审辩性思维发展的具体因素,以更好地进行下一阶段的研究实践。

在完善的“审辩性思维模型”的指引下,具化基于审辩性思维发展的“读写共耦”教学目标,并在目标的引领下,进行“任务驱动,读写共耦”研究实践。

3.借助多主体互动,构建基于“读写共耦”的高中生审辩性思维共生培养体系。在不同年级设置读写促审辩性思维发展课程。联系其他学科教学发展审辩性思维的经验,开发校本教材,形成具有本校特色的课程理论。联合图书馆、文学社、辩论社等,定期開展实施“读写共耦”特色课程项目,并积极总结项目实施经验。

4.依托前期调查分析结论和建立的理论模型,在高一、高二年级的课堂教学中开展培养实践活动。总结创建指向高中生审辩性思维培养的新型教学设计模式(由目标、评价、活动构成的三维模型),形成“读写共耦”教学设计实践模型。通过教学实践,总结整理出一批典型的教学案例、课例和教学设计。提出针对不同阶段、不同水平层次学生的基于“读写共耦”培养审辩性思维的具体策略。建立针对高中生审辩性思维发展情况的评价指标体系,科学评价审辩性思维的培养工作,并实现以评促教。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 黄厚江.语文共生教学的提出背景及理论根据[J].语文教学通讯,2016(4):10-12.

[2] 徐飞.读写共生:语文综合性学习的一种视角[J].语文建设,2017(28):17-20.

[3] 黄厚江.语文共生教学的基本特征和核心纲领[J].语文教学通讯,2016(7):16-18.

[4] 刘月. 黄厚江“语文共生教学”研究[D].扬州:扬州大学,2016.

[5] 谢小庆.审辩式思维能力及其测量[J].中国考试,2014(3):9-15.

[6] 赵静宇.高考语文与批判性思维考查[J].当代教育科学,2015(6):51-53+57.

(责任编辑 王嵩嵩)