基于补体及凝血级联通路及PI3K-AKT信号通路探究抵挡汤对急性出血性脑卒中大鼠蛋白组学的影响

2021-07-27冯丽娜黎明全任吉祥

冯丽娜 黎明全 任吉祥

(长春中医药大学 1中医学院,吉林 长春 130117;2附属第三临床医院;3附属医院)

脑卒中又称为脑血管意外,是急性脑循环障碍导致局灶性或弥漫性脑功能缺损的临床事件,依据病理性质可分缺血性脑卒中和出血性脑卒中两大类,其中出血性脑卒中主要包括脑出血和蛛网膜下腔出血〔1〕。

脑卒中是次于恶性肿瘤之后第二城乡居民死因,脑出血(ICH)为第二大脑卒中类型,约占脑卒中的15%,世界范围内ICH发病率约为25/1 000 000,亚洲为50/10 000〔2〕,其病情危重,预后凶险,致死率高,致残明显,严重威胁人类健康,尤其对老年人更加凶险〔3〕。临床上多采用外科手术治疗,对于老年患者多采用内科治疗,如预防脑水肿、调节血压等,尚缺乏针对性治疗手段〔4〕。因此,对于深入研究急性出血性脑卒中的病理生理机制,探寻新治疗靶点具有重要意义。

中医现代学者多认为出血性脑卒中的病机是肝肾阴虚,肝阳失敛,阳动化风,肝风挟痰火,上犯脑脉,破血妄行。已故国医大师任继学为我国当代极富盛名的中医学家,在中医脑病尤其急症等方面具有卓越贡献。任老受唐容川“离经之血便是瘀血”启发,提出用“破血逐瘀法”治疗出血性脑卒中〔5〕,抵挡汤方出自《伤寒论》,原为治疗下焦蓄血之方剂,具有活血化瘀,泻下通腑之功效,常为破血逐瘀法的代表方剂。本研究选取抵挡汤作为破血逐瘀法治疗急性出血性脑卒中,从理论和实验两方面探究其治疗出血性脑卒中机制,为祖国医学治疗出血性脑卒中提供依据。

1 材料与方法

1.1实验药物 抵挡汤由水蛭、虻虫、桃仁、大黄四味药组成。首先粉碎药物,加水浸泡30 min后煎煮30 min,分离煎出液,重复上述操作3次,合并3次煎出液进行浓缩,冷冻干燥形成冻干粉备用,全程煎煮过程由长春中医药大学药物中医药研究中心完成。

1.2实验动物分组 本研究受试生物为Wistar大鼠45只(雌性22只,雄性23只),清洁级,体重180~220 g,由长春市亿斯实验动物技术有限责任公司提供。将45只SD大鼠随机分为假手术组、模型组、抵挡汤低剂量组、抵挡汤中剂量组、抵挡汤高剂量组各9只。

1.3模型构建 参照文献记载复制急性出血性脑卒中大鼠模型〔6,7〕:模型组及抵挡汤低、中、高剂量组大鼠均腹腔注射垂体后叶注射液2 U/kg,1次/d, 操作14 d,14 d后采用改良Nath法复制急性脑出血模型:用10%水合氯醛腹腔注射大鼠,仰卧位固定,右侧腹股沟区备皮、消毒。切开皮肤及皮下组织,分离股动脉,远心端结扎,用预先使用肝素冲洗过的微量进样器,自近心端抽取股动脉血50 μl,后外科结扎缝合。上诉操作完成后,将大鼠仰卧位固定在脑立体定位仪,常规备皮、消毒,沿矢状缝切开头皮,分离前囟。根据脑立体定位图谱进行尾状核定位,缓慢注入自体血50 μl,留针5 min,操作完毕后缝合头皮并均匀涂洒青霉素粉。假手术组操作如上,但不向尾状核注入自体血。各组第1天、第3天和第7天分别处死3只,分离海马,取患侧大脑皮层。

1.4给药 (1)假手术组:生理盐水灌胃,1 ml/100 g 体重,1次/d;(2)模型组:生理盐水灌胃,1 ml/100 g 体重,1次/d;(3)抵挡汤低剂量组:低浓度汤剂灌胃,1 ml/100 g体重,1次/d;(4)抵挡汤中剂量组:中浓度汤剂灌胃,1 ml/100 g体重,1次/d;(5)抵挡汤高剂量组:高浓度汤剂灌胃,1 ml/100 g体重,1次/d;

1.5研究内容 ①大鼠神经功能评分:采用Longa评分法〔8〕进行评价;0分:大鼠无神经系统功能缺损症状;1分:左前侧肢体不能完全伸展;2分:行走时,出现转圈行为;3分:行走过程中,出现向患侧肢体倾倒现象;4分:不能自发独立行走,出现意识丧失现象。

②脑含水量测定:根据干湿法检测脑含水量。湿重:取注血同侧的血肿区及血肿周围的皮层区分别进行称重。干重:取注血同侧的血肿区及血肿周围的皮层区分别进行称重后,再将脑组织置于37℃电热鼓风干燥箱内,干燥后称重。后按Billiot公式〔9〕:脑含水量=(湿重-干重)/湿重×100%,测定脑含水量〔10〕。

③蛋白样品的制备及重复性检验:将制备好的脑组织剪切成小块,取适当PMSF+Ripa裂解液混匀,低温匀浆,冰上裂解。后将样品高速离心,提取上清液,弃去沉淀,上清液分装于1.5 ml EP管中置于-20℃冰箱中保存。重复性检验:采用主成分分析、相对标准差、皮尔森相关系数三种统计学方法,评估蛋白定量重复性是否具有统计学意义。

④差异蛋白界定及注释与差异蛋白的功能分类:差异蛋白界定:以1.2倍为差异表达变化阈值,确定在各比较丙组中蛋白进行上调和下调个数;差异蛋白功能分类:进行GO二级注释分类,分别包括生物进程(BP)、细胞组成(CC)、分子功能(MF)3个角度阐述蛋白生物学作用,其中基因本论(GO)。

⑤差异表达蛋白功能富集分析及KEGG通路富集分析:根据差异表达蛋白,进一步进行GO分类、KEGG通路等层面富集分析,以发现差异表达蛋白在某些功能类型及通路具有显著性富集趋势。

⑥功能富集聚类分析:根据富集分析得到的结果将具有相关功能聚集到一起,即为聚类分析。后绘制成热图,横坐标:不同组富集检验结果,纵坐标:差异表达富集相关功能,红色富集程度强,蓝色富集程度弱。

2 结 果

2.1神经功能缺损评分 假手术组未见神经功能缺损的体征,模型组出现偏侧肢体瘫痪,行走时呈顺时针追尾状等病理体征。与模型组相比,抵挡汤各剂量组大鼠在给药3 d后症状出现明显改善,抵挡汤高剂量组改善效果最为明显,与假手术组神经功能缺损评分〔(0.00±0.00)分〕比较,模型组、抵挡汤低、中、高剂量组〔(13.22±1.79)分、(11.22±1.56)分、(10.00±1.87)分、(7.33±1.41)分〕均显著上升(均P<0.05);抵挡汤各剂量组呈剂量依赖性,抵挡汤高剂量组降低最显著(P<0.05)。

2.2脑含水量测定 与假手术组3 d脑含水量〔(77.90±8.00)%〕相比,模型组〔(88.03±10.55)%〕明显增加,同期抵挡汤低、中、高剂量组〔(83.30±10.11)%、(82.87±10.03)%、(81.42±9.58)%〕与模型组相比脑区含水量均明显降低,高剂量组降低最明显(均P<0.05)。

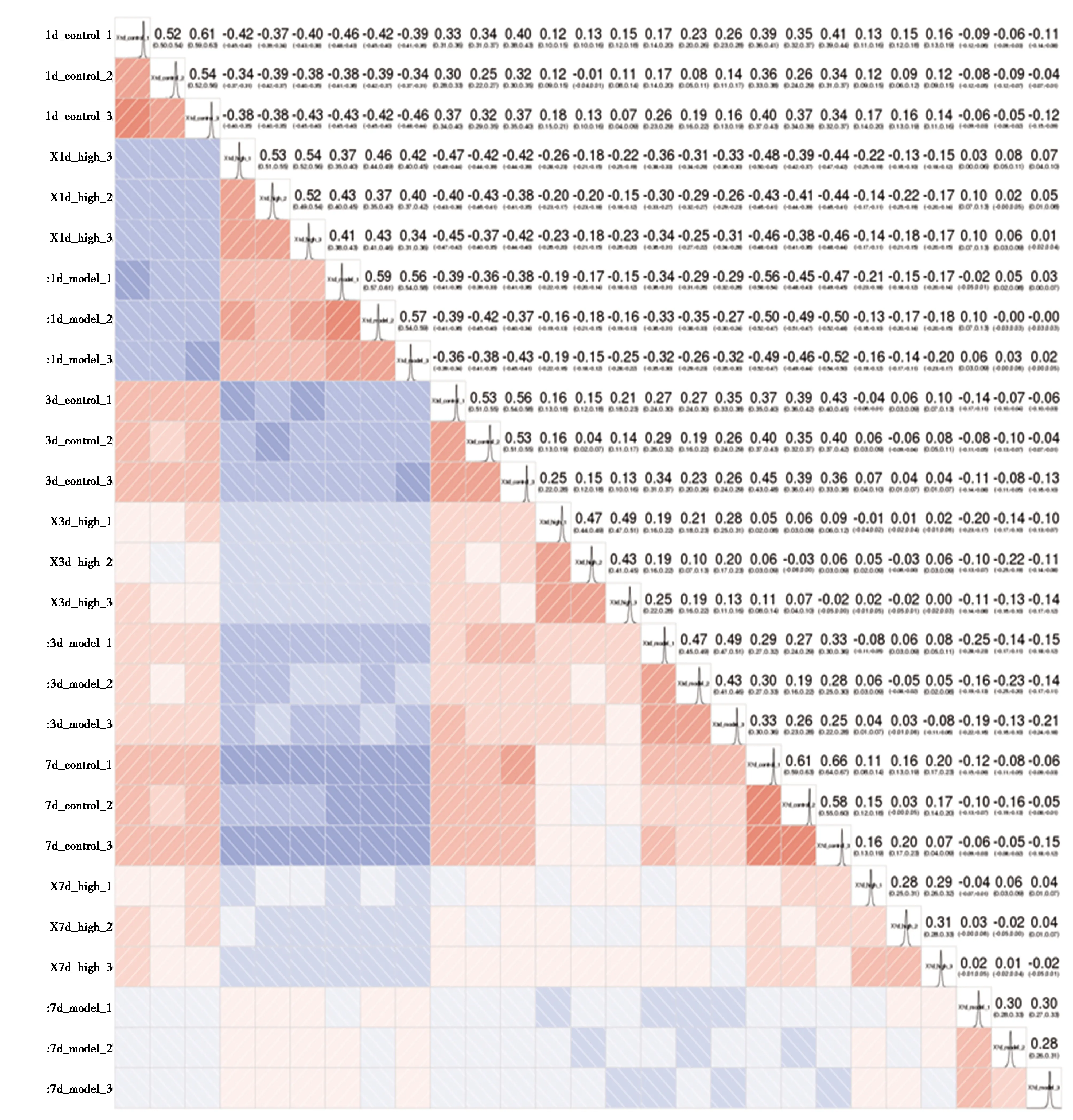

2.3重复性检验 采用了主成分分析、相对标准差、皮尔森相关系数三种统计学方法评估蛋白定量重复性具有生物重复性统计学意义。皮尔森相关系数见图1。

图1 两两样本间蛋白定量的皮尔森相关系数热图

2.4各组差异蛋白分布及差异蛋白注释及其功能分类 差异蛋白分布个数及3 d抵挡汤高剂量组/3 d模型组中上调差异表达蛋白在GO二级分类中统计分布:其中3 d抵挡汤高剂量组/3 d模型组对刺激的应答占比为8%,生物调节差异蛋白个数占比为11%,信号差异蛋白个数占比4%,代谢过程占11%,信号占15%,细胞加工占17%,多细胞组织进程占8%,进展过程占7%,定位占7%,细胞成分组成或起源占6%,复制占2%,其他占4%。

7 d抵挡汤高剂量组/7 d模型组比较组中上调差异表达蛋白在GO二级分类中统计分布:其中7 d抵挡汤高剂量组/7 d模型组中对刺激的反应的差异蛋白个数占9%,生物调节差异蛋白个数占10%,信号差异蛋白个数占5%,多细胞组织进程占8%,代谢过程占10%,单一组织进程占15%,细胞加工占15%,发展过程占7%,细胞成分组成或起源占7%,定位占5%,多组织进程占2%,其他占6%。

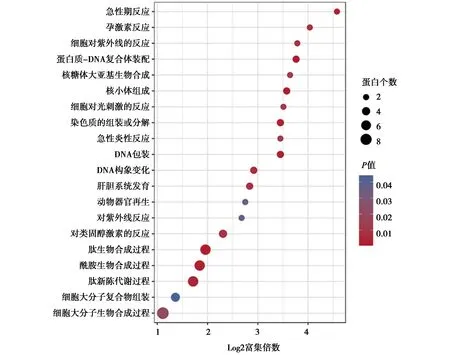

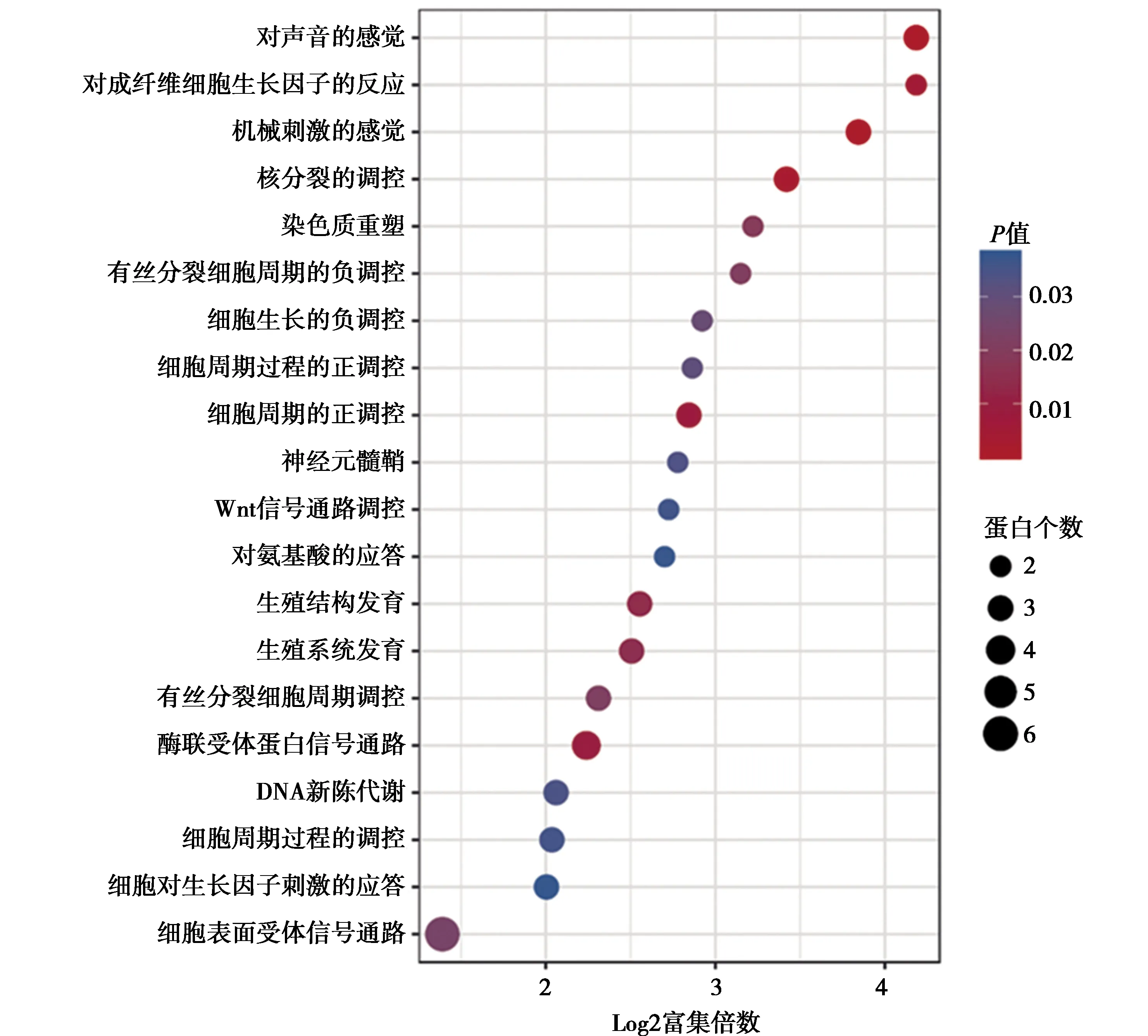

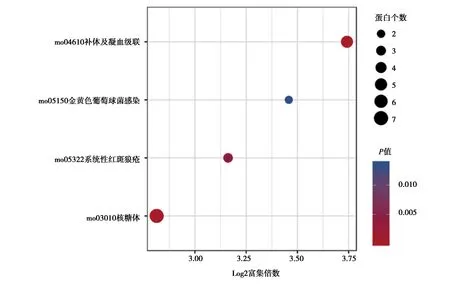

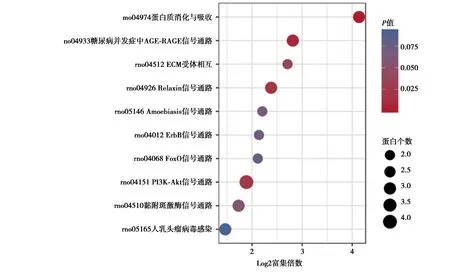

2.5差异表达蛋白功能富集分析及KEGG通路富集分析 在3 d抵挡汤高剂量组/3 d模型组中,差异表达上调蛋白GO分类BP方面,在急性期反应、急性炎症等有显著富集,见图2;在7 d抵挡汤高剂量组/7 d模型组中,差异表达上调蛋白GO分类BP方面,在对成纤维细胞生长反应等有显著富集,见图3;3 d抵挡汤高剂量组/3 d模型组为例:显著富集到上调蛋白为G3V836 A0A0G2K135 A0A0G2JY31 G3V7N9 P06238,信为补体及凝血级联通路,见图4;7 d显著富集到上调蛋白P02454 P63077 F1LS40 O08769,为PI3K-Akt通路。见图5。

图2 3 d抵挡汤高剂量组/3 d模型组中差异表达上调蛋白在GO功能分类中(Biological process)富集分析气泡图

图3 7 d抵挡汤高剂量组/7 d模型组中差异表达上调蛋白在GO功能分类中(Biological process)富集分析气泡图

图4 差异表达蛋白(3 d抵挡汤高剂量组/3 d模型组)在KEGG通路中富集分布气泡图

图5 差异表达蛋白(7 d抵挡汤高剂量组/7 d模型组)在KEGG通路中富集分布气泡图

2.6BP功能富集聚类分析 BP功能富集聚类分析详见图6。

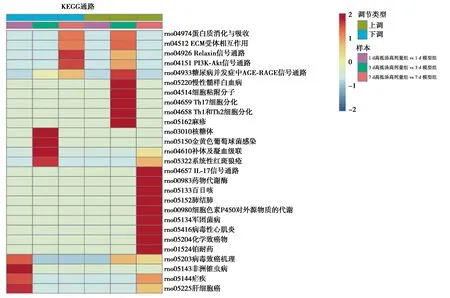

2.7KEGG通路富集聚类分析 KEGG通路富集聚类分析详见图7。

图7 基于KEGG通路富集聚类分析热图

3 讨 论

“脑卒中”最早记载于《内经》,记载为“煎厥”“薄厥”“偏枯”“偏风”。汉·张仲景首创“脑卒中”病名。金·刘完素首次提出“脑卒中先兆”,在《素问·病机气宜保命集·风论》云:“脑卒中者,有先兆之征,凡人觉大拇指及次指麻木不仁,或手足不用,或肌肉蠕动者,三年之内,必有大风之至”。历代医家对脑卒中病因病机的探索,经历了从外风到内风的过程。唐、宋之前,张仲景、巢元方、孙思邈等医家多从外风阐述发病机制。金元时期,多从内因角度论述,尤其叶天士提出的“肝阳化风”“风气内动”,指出“内风乃身中阳气之变动”,使得内因发展愈加成熟。近代张锡纯提出脑卒中之“脑充血证”和“脑贫血证”,其中脑充血证相当于西医学高血压脑病或脑出血〔11〕。

现代学者认为脑出血是原发性非外伤性脑实质出血,脑出血损伤可分为两个过程:原发性脑损伤和继发性脑损伤〔12〕。原发性脑损伤:发生于ICH后0~4 h,血凝块对大脑造成物理性损伤,血肿增大,颅内压升高,压迫相关区域形成脑缺血。继发性脑损伤:发生于ICH 4 h后,主要为原发性脑损伤导致的水肿和凝血级联病理反应〔13,14〕。脑水肿为继发性脑损伤,脑出血后24 h水肿显著增加,3 d迅速发展,严重可导致脑疝甚至死亡。脑出血后脑水肿亦是脑出血病人病情恶化甚至致死的常见原因〔15〕。

目前急性脑出血研究大多集中在血肿及血肿周围组织损伤、脑水肿的占位效应、细胞凋亡等方面。但其机制尚未明确,一般认为与补体系统的激活、血肿占位效应等有关〔16〕。研究表明,脑出血有关的急性炎症反应促进继发性脑损害,产生的黏附分子和细胞因子是导致脑出血早期炎症性损伤的基础〔17〕。近期研究表明,细胞凋亡参与脑出血后的神经细胞损伤〔18〕。现代对于脑出血多采用外科手术治疗及内科治疗,其中内科治疗包括一般治疗,降低颅内压,调整血压及止血治疗,但临床实际应用中效果有限,若患者年龄偏高,长时间治疗会出现难度增加,效果降低〔19〕。

国医大师任继学教授,多年从事中医脑病,尤其在脑病急症方面贡献非凡。任老认为,出血性脑卒中是由于热、痰、瘀等伏邪潜伏在脑髓,三者既为病因亦为病理产物,伺机发病,血溢于脑脉外而发病。故任老提出应用“破血化瘀、泻热醒神、化痰开窍”治疗伏邪藏匿而致出血性脑卒中。

抵挡汤作为活血化瘀,泻下通腑的代表方剂,首见于《伤寒论》,主治太阳、阳明蓄血证。由水蛭、虻虫、桃仁、大黄四味药组成。水蛭:破瘀血而不伤新血,专入血分而不伤气分;虻虫:“主逐恶血,通利血脉,九窍”;水蛭为君、虻虫为臣,两药合用,专攻蓄血。桃仁:泻滞血生新血,为佐药;大黄:“主下瘀血,荡涤肠胃”;桃仁、大黄合用可使瘀血从下窍去。四药合用,共奏破血化瘀,泻下通腑之功〔20〕。

本研究应用蛋白组学方法,通过生物信息学分析等方法,研究发现大鼠在灌胃3 d的起效通路有补体及凝血级联信号通路,7 d的起效通路有pI3k-Akt通路。其中补体系统对先天性免疫有重要意义,与止血途径许多组分有相互作用,共同维持人体生理平衡〔21,22〕。人体的补体及凝血级联系统由肝脏产生凝血物质与血管内皮系统共同维持,包括凝血、抗凝、纤溶、补体激活四个过程〔23,24〕,该系统的重要性在于维持机体内血液正常流动和防止血液丢失。尤其凝血级联其复杂的途径可以快速治愈和预防自发性出血,通过一系列凝血因子完成复杂的止血过程〔25〕。PI3K/AkT信号通路在血管新生过程中意义非常,PI3K是重要信号传递信使,参与调节细胞新陈代谢、增殖和凋亡过程,对Akt依赖性信号通路的活化亦有重要作用〔26〕。Akt被活化后可调节多种活性因子如VEGF和NO,其中VEGF为最强的血管活性因子,可促进血管新生及创伤恢复过程中的血管内皮细胞增殖,其中内皮是血脑屏障的主要结构,内皮细胞的数量和通透性决定了血脑屏障的功能〔27〕,脑损伤后内皮细胞之间的紧密连接被破坏,血脑屏障通透性增加,脑组织水量增多〔28〕。NO是小分子活性气体,调节血管内皮细胞增殖等,也可促进血管新生。PI3K-AKT通路作为联系细胞外信号与细胞内应答的桥梁对细胞凋亡起着重要调节作用〔29〕。

综上所述,应用抵挡汤对于急性脑出血脑卒中大鼠3天起效通路为补体及凝血级联通路,7天起效通路主要为PI3k-Akt信号通路。传统理念认为,急性脑出血药物起效应针对血液等物质的吸收,实验组认为离经血液在脑部蓄积可形成邪,亦为炎症,侵犯清窍而致眩晕及恶心、呕吐等症状,若将其清除,则头部症状可解,应用破血逐瘀法(抵挡汤)中大黄、桃仁等泻下之药,其作用为“泻下清上”。本实验结果证实抵挡汤治疗急性出血性脑卒中具有理论及实验意义,课题组会继续深入研究探讨,为今后脑出血疾病治疗提供新理论。