无锡太湖广场地下空间综合体设计研究

2021-07-26林永清

李 龙,林永清

(中铁第六勘察设计院集团有限公司,天津 300133)

0 引言

近年来,随着经济的高速发展,城市建设日新月异,核心区土地资源日趋紧张;同时,由于城市轨道交通发展迅速,将大量客流带入了地下,为地下空间的开发提升了价值。目前,许多城市均以TOD(transit-oriented development)模式结合轨道交通建设并充分利用城市核心区的公园、绿地、广场等城市开放性公共空间建设地下空间,以缓解城市核心区土地资源供给的不足。

低碳、绿色已成为我国“十四五”规划中的关键词。作为全球最大的发展中国家,我国提出“力争2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和”的目标。2021年3月26—27日,第八届中国(上海)地下空间开发大会在上海召开,会议中钱七虎、陈湘生院士均提出地下空间的开发利用应响应国家提出的低碳化战略。充分利用地下空间,减少地面建筑,建设花园城市;提升地下空间品质,做好TOD站城一体化开发,倡导绿色交通;将城市与产业、自然双融合,早日实现碳达峰、碳中和。

目前国内关于城市地下空间开发已有一些研究,例如:全国工程勘察设计大师王卫东对城市历史风貌保护区地下空间开发技术进行了研究;同济大学建筑设计研究院副总裁贾坚对城市更新中的地下空间集约化开发进行了研究;文献[1-2]对城市地下商业的下沉广场视觉营造与消防功能进行了详细阐述,并结合相关规范分析了下沉广场设计的难点;文献[3]对城市轨道交通枢纽地下商业的空间布局进行了研究,并结合工程案例进行了概念性整合设计探索;文献[4]对城市地下商业的防火设计进行了研究,并结合工程实例进行了防火设计分析;文献[5]对城市地下商业空间的客流动线进行了研究,并结合实地调研提出了提高商业活力的设计方法;文献[6]以武汉光谷广场为例对地下交通综合体的设计创新进行了研究,在空间组织、消防排烟方面取得了一些成果;文献[7]对地下空间站城一体化建设中的精准衔接方案设计进行了研究,对车站与周边开发的衔接问题进行了总结;文献[8]以南京新街口为例,对商业中心区公共空间的设计进行了研究,并提出了优化建议;文献[9]以上海虹桥枢纽为例,对站城一体化的商业开发、区域发展进行了探讨,并明确了在交通、功能和品质3个维度的规划应对重点;文献[10]对公园下方的地下空间设计进行了分析,以郑州市双鹤湖中央公园地下商业街设计为例,结合近、远期中央公园功能的转换,从功能、策划定位、设计原则、设计分析、手法、平面、功能布局等方面探讨了远期地铁线路和车站设计。目前,国内对于结合轨道交通建设利用城市核心区的公园、绿地、广场等城市开放性公共空间建设地下空间的研究还不够系统,主要局限于某单一学科及领域的研究,尚无对于该类项目的设计重难点进行系统研究。

本文基于无锡太湖广场地下空间开发项目,结合周边条件,针对项目的重难点进行设计创新研究,分析相应的设计对策,总结出特定条件下大型地下综合空间设计的要点及创新手段,以期为类似项目提供设计思路和方法。

1 项目背景

1.1 工程概况

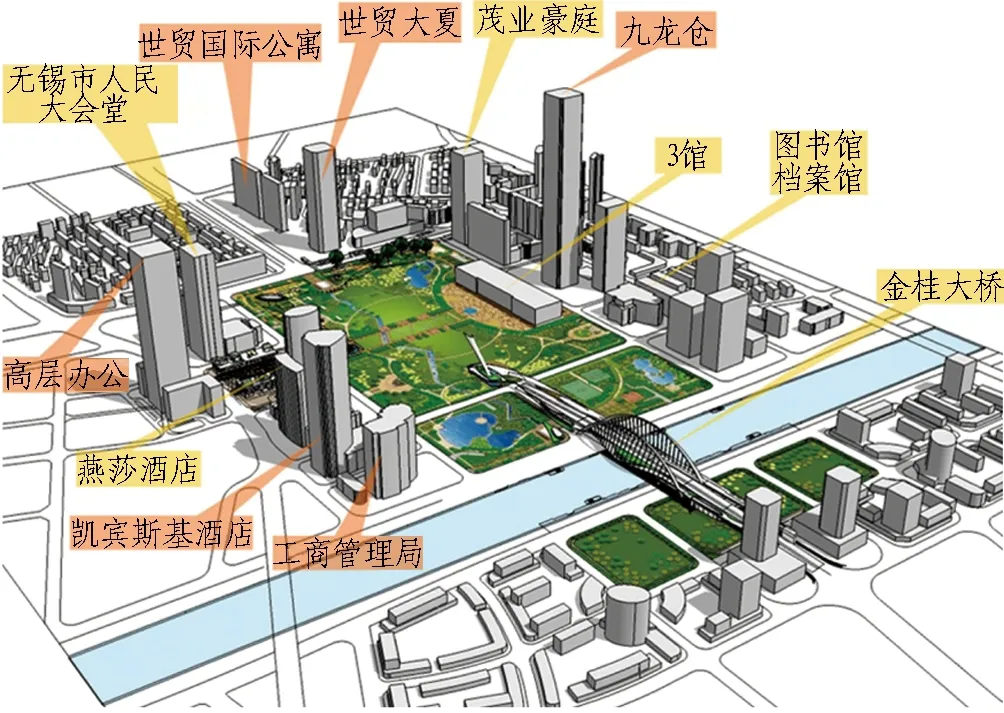

太湖广场是近年来重点规划的城市客厅。整个太湖广场以33万m2城市公园为中心,以周边130万m2的商务办公、商业金融、文化娱乐为主要功能,形成太湖广场国际商务集聚区。地下空间开发项目作为太湖广场基础设施中的一个组成部分,对加强城市功能配套设施建设、改善人居环境、提升太湖广场地区整体形象具有重要的意义。

本项目南、北广场位于太湖市政隧道两侧,与隧道公交接驳,项目北侧与太湖广场站—清名路站明挖区间结合,北广场距离太湖广场站约50 m,南广场距离清名路站配线端部约80 m。地面为城市公园,并通过地下通道与周边商业及酒店连通。基于太湖广场整体开发原则,协调地上地下布局,体现地下空间开发与地面景观的完整性。规划总用地面积约37 566 m2,总建筑面积54 054 m2(全地下建筑)。项目周边环境图及平面图如图1所示。

(a)项目周边环境图

1.2 建设背景

太湖大道节点改造竣工通车后,原先太湖大道途经太湖广场的一段地上路面,丧失了过境交通功能,被隔成了南北两片的太湖广场。现将南、北广场合二为一,建设成为绿荫环绕,集休闲、娱乐、健身、观景等功能于一体的城市中心公园。同时,结合无锡地铁1号线太湖广场站及太湖广场站—清名路站区间的实施,以TOD模式开发了地下商业街以及空间层次丰富的城市公共空间,为城市客厅佩戴了色彩鲜明的装饰,同时构建区域道路网结构及立体化步行网络,吸引市民汇集于此,使之成为市民活动的重要场所,形成名副其实的城市客厅。

2 设计理念及方案构思

2.1 设计理念

国内外以TOD模式进行站城一体化设计的成功案例越来越多。经研究分析,这些成功的案例均有以下共同点:

1)清晰的功能定位。根据项目所处区位的周边现状及规划情况,给项目的主要功能进行清晰定位。例如:深圳滨海大道城市综合交通一体化、武汉光谷广场地下交通综合体、上海青浦新城CBD等项目均以交通功能为主、商业为辅,将其建设为高效立体的综合交通枢纽;而对于南京新街口商业区、成都人民北路片区、日本大阪站前地下商业空间等项目均被定位为商业中心、功能高度混合的城市中心区。

2)新城开发时以点带面、多方位布局。依托枢纽站为中心,布局相关基础设施,实现多种交通工具接驳,同步带动周边地块商业开发,吸引城市居民置业入住,快速发展为城市副中心。例如:上海虹桥枢纽、杭州西站、苏州北站、南京江北新区CBD。其中,上海虹桥枢纽已从上海外环的交通枢纽发展为长三角的核心区与会客厅。

3)旧城改造、城市更新时实现互联互通。借车站建设契机,将城市中原本零散的地下空间连成片,重新激活周边地下空间。例如:上海南京路张园地区城市地下空间整合开发、无锡地铁1号线三阳广场站项目、东京涩谷改造项目。

4)注重地下空间品质,塑造地下商业空间自身的空间形象。引入城市环境特色,进而改善人们对地下商业空间的印象。例如:日本东京站以“创造珍贵的回忆”为主题,将东京火车站售票处的地下空间改造成一个具有特色的商业购物中心;名古屋荣站枢纽和中央公园地下商业设计时利用城市公园、保留地面原有功能,塑造了地面是公园绿地、地下功能是商业和轨道交通枢纽的绿色环保空间形象。

通过借鉴国内外站城一体化设计的成功案例,结合太湖广场周边现状及规划条件,将本项目定位为功能高度混合的城市中心区;通过整体策划和规划,与周边地下空间实现互联互通;采用创新设计,塑造自身的空间形象。本项目采用TOD综合开发模式,坚持城市综合运营的理念,即:1)规划时将科技馆、革命陈列馆、博物馆3馆合建于太湖广场南北中轴线上;2)将途径太湖广场地面公园的太湖大道规划为地下隧道,并设置公交站台与本项目接驳;3)将太湖广场站—清名路站区间规划为明挖区间贯通两站站厅,进行商业开发,并连通世茂大厦、茂业豪庭等地下空间,同时与本项目接驳;4)在规划南、北地下广场时将其与周边已建成的君来酒店、无锡市人民大会堂、数码大厦等地下空间互联互通。通过整体策划、规划、统筹连片实施,对太湖广场核心区进行高密度集约开发,退让出公园绿地和开敞空间,形成疏密有致、大开大合的城市形态。通过采用TOD模式适当调配容积率,优化土地资源的利用效率;营造舒适宜居、交通便捷的生活环境,引导人们选择绿色出行,减少空气、噪音污染;通过构建地上地下立体交通网络,串联多种交通方式,有效提高城市运转效率,缓解交通拥堵。

2.2 设计重难点及方案构思

2.2.1 设计重难点

传统的地下空间设计对周边的客流吸引针对性不强,导致吸引力不足,甚至部分地下空间的入口较为隐蔽,致使方案实施后客流稀少;某些工程采用低净空、小跨度的空间设计,或者像迷宫一样的客流动线,都让人感觉压抑、迷失,从而心生逃离的想法,难以让客流留下来;另外,地下空间的消防疏散设计与地面景观的协调处理,一直以来都是设计难题。通过对“失败”案例的分析总结,明确本项目的设计重难点是构建立体交通以及把客流“引进来、留下来、散出去”。

2.2.2 方案构思

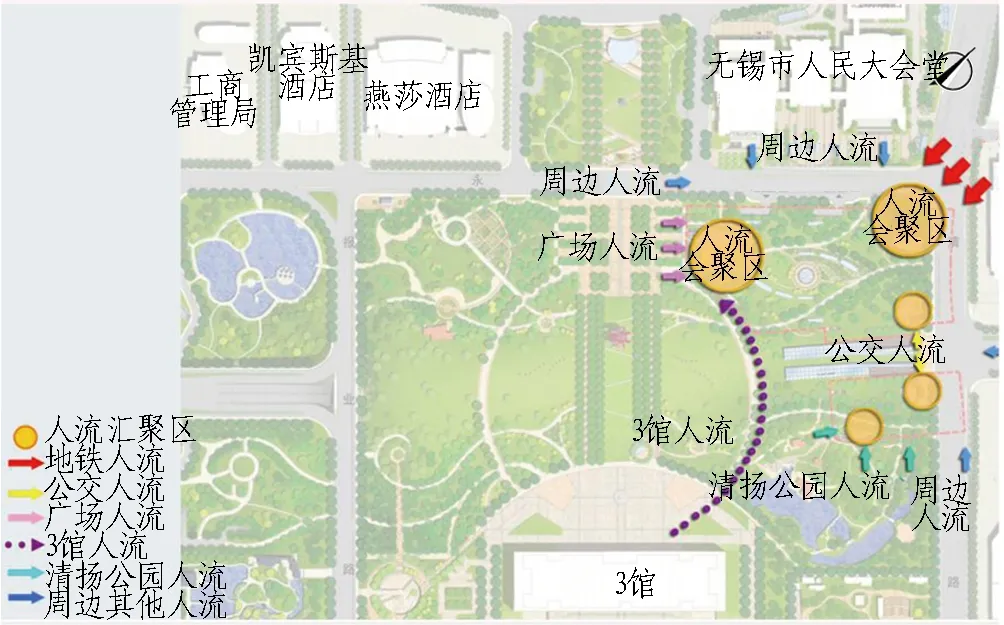

1)分析周边目标客流群体,将不同的客流引进来。周边主要有乘坐地铁、公交的年轻时尚人员,周边酒店、办公的商务人群,以及来公园、3馆游玩的居民及游客等。针对不同的客流,采用针对性的设计方案吸引他们汇聚于地下广场。

2)打造舒适、节能、活力十足的地下空间。依托无锡地铁1号线的人流聚集效应,采用TOD模式,围绕太湖广场站及太湖广场站—清名路站区间打造高密度的商业空间,植入新经济业态,营造舒适的消费场景,将轨道交通客流转化为“人留”(把人留下来),提升城市生活品质和消费能级。太湖广场作为无锡市重点打造的城市客厅,除了满足周边客流的消费、战时的人防掩蔽外,还应突破传统地下商业的设计模式及思想局限,以“舒适空间环境、节能环保、活力十足”为目标,将太湖广场项目打造为无锡市最为亮丽的风景名片。

3)减少地面建筑,确保太湖广场作为城市公园的完整性。本项目与中心广场、清扬公园等组成一个城市公园中心,方案设计时秉承低碳环保的理念,结合地面景观方案,综合运用各专业消防措施,优化地下空间的消防设计,减少出地面楼梯间等易破坏景观的建筑设施。必须出地面的建筑设施采用景观小品的形式设计,并辅于绿化掩蔽,降低对公园属性的影响。

3 方案特点及设计创新

本项目以TOD模式开发,包含了北广场、南广场、太湖广场站—清名路站区间等子项目,本文以下内容以北广场为主进行论述。

3.1 设置大量下沉广场把人引进来

本项目客流量大,1号线太湖广场站远期全日断面客流南向北165 962人次,北向南164 099人次,本站上车客流43 158人次,下车客流42 715人次。大型商业空间,尤其是地下商业能否吸引大量的客流是项目成败的关键。受自身地下空间属性的限制,地下商业空间无法像地面商业建筑一样为人们提供明确的实体目标,难以对消费者,尤其是无计划地寻找商业场所的消费者们形成吸引力。如果没有良好的客流引导设计,地下商业空间很容易被消费者遗漏,甚至根本感知不到它的存在。

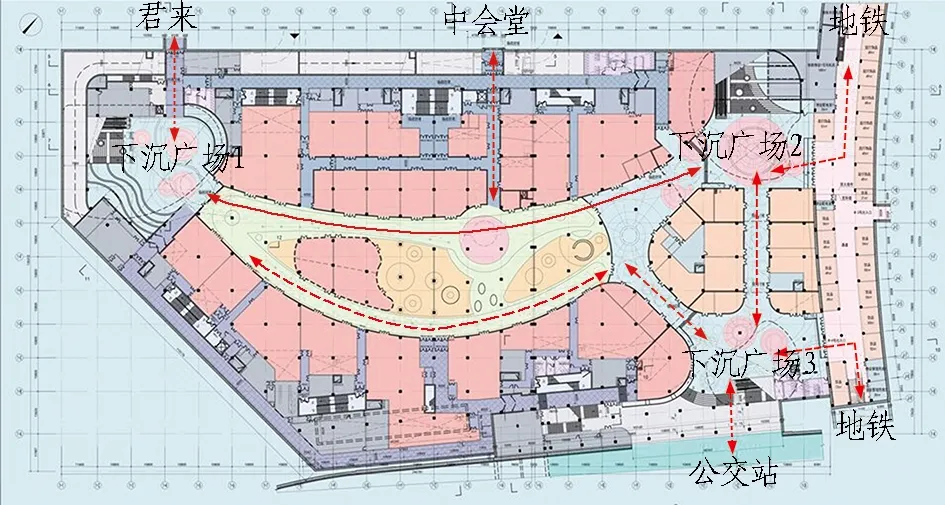

针对本项目,结合周边客流分析,为来公园、3馆游玩的客流设置256个地下停车位,并通过设置大量有特色、吸引力十足的下沉广场来汇聚地铁、公交及周边商务客流。人流集散考虑到广场人流、地铁人流、公交人流、数码大厦人流、清扬公园人流、世贸大厦人流、茂业城人流及周边人流,各方向均设有地下商业出入口,合理组织人流。地面及地下空间人流组织见图2。

北广场在地下1层的东北、东南、西北3处布置下沉广场。通过布置下沉广场将阳光、空气、绿化景观引入地下,改善并创造优美、互动的地上地下空间环境,同时保证地下商业与地铁、地面的衔接位置和标高顺畅,兼顾解决了消防疏散问题。

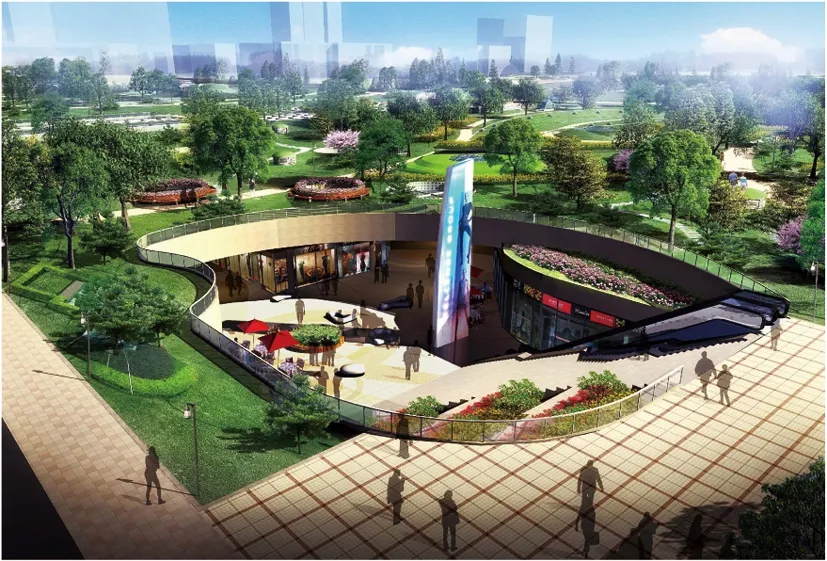

北广场下沉广场1主题为“水”之广场(效果图见图3),布置在北广场西北侧,地面人流由西面太湖广场中心大圆环步道进入,入口设置了上下行的扶梯、人行楼梯和无障碍电梯,曲线的阶梯型草坡配合人行楼梯的坡度由地面延伸至地下1层,在2组人行楼梯的中间,高低错落地布置了圆形的树池,以配合下沉广场的圆弧形铺地;商业入口北侧设置了弧形的喷水池,地下商业的椎体入口雨棚向上延伸至地面,整个下沉广场充分展现了地上地下景观的互动,体现了兼具文化艺术气息的商业氛围,吸引周边来公园、3馆游玩的客流以及周边商务酒店的客流。

(a)地面人流组织图

图3 北广场下沉广场1效果图Fig.3 Renderings of Sunken square 1 of north Taihu square

北广场下沉广场2主题为“绿”之广场(效果图见图4),布置在北广场东北侧,地面人流由永和路、清扬路交叉口附近的永和路进入,它既是北广场地下空间开发的入口,同时也是其东侧地铁物业的入口。该下沉广场设置了上下行的扶梯、人行楼梯,楼扶梯和草坡沿用了下沉广场1的设计手法,将曲线的阶梯型草坡配合人行楼梯的坡度由地面延伸至地下1层,人行楼梯的东面采用了一条弧线与草坡相接,在楼梯踏步中间的位置错落布置圆形树池;同时,充分利用草坡的台阶变化,将地铁物业的环控机房和风口结合草坡台阶式绿化布置。采光天窗、曲线阶梯、圆形树池与地面水泡广场延伸在地下的景观形成了生动活泼的采光天窗组群,而下沉广场铺地的图案也采用圆形加以呼应,整个下沉广场充分展现了地上地下景观、气氛的互动,展现出生机盎然的景象,吸引以年轻人为主的地铁客流以及商务办公客流。

图4 北广场下沉广场2效果图Fig.4 Renderings of Sunken square 2 of north Taihu square

北广场下沉广场3主题为“光”之广场(效果图见图5),布置在北广场东南侧,地面人流由清扬路(近太湖大道隧道)进入,兼顾了北广场地下开发的入口、东侧地铁物业和地下公交站的入口。该下沉广场设置了上下行的扶梯、人行楼梯和无障碍电梯以及公共厕所,同样与地面水泡广场延伸在地下的景观形成了生动活泼的采光天窗组群,铺地的图案采用圆形加以呼应,整个下沉广场布置功能简洁完善、空间格局协调紧凑,人行流线明确,体现了简约、时尚、朝气蓬勃的特点,主要吸引太湖隧道公交客流以及地铁客流。

图5 北广场下沉广场3效果图Fig.5 Renderings of Sunken square 3 of north Taihu square

3.2 高净空与清晰的空间脉络把人留下来

3.2.1 地下商业高净空

地下商业空间的内部设计由于其特殊的标高位置以及层数、层高限制,通常呈现扁平化的空间形态,容易让顾客产生压抑、迷失等不良的心理反应。太湖广场地下商业空间面积大,采用大跨度、高净空的设计,可以呈现良好的空间形态,对于改善环境、舒缓顾客心理等具有重要意义,同时有利于消防排烟。

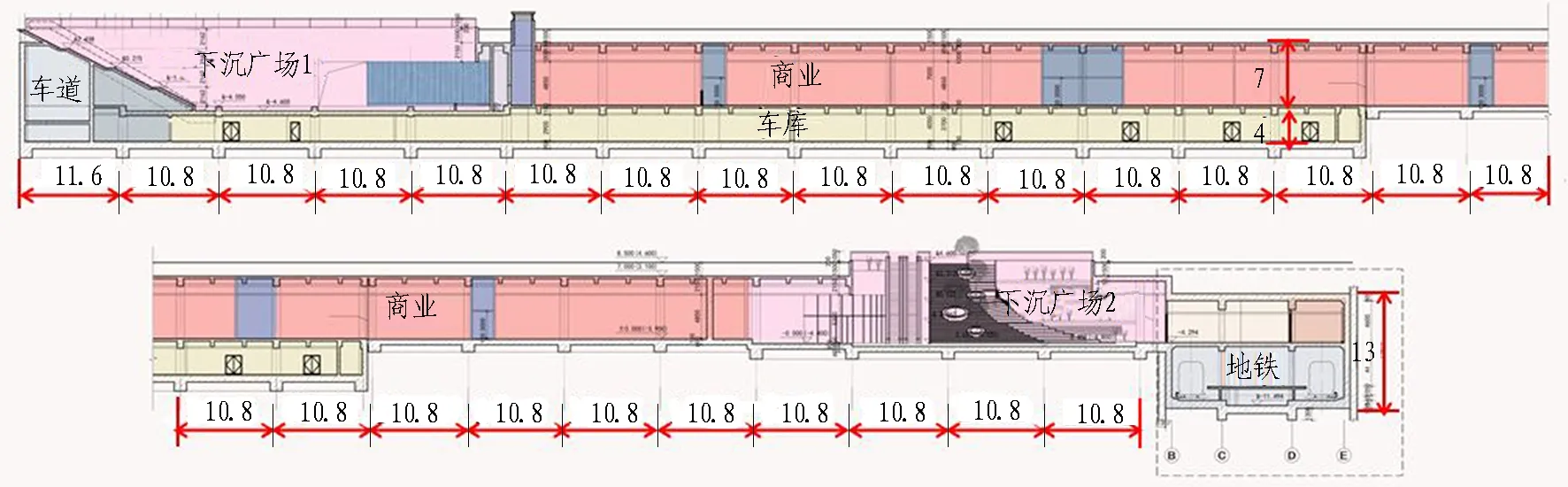

设计方案中商业空间层高7.0 m,同时对钢筋混凝土箱型框架结构进行优化,吊顶下净高按不小于5 m设计。商业空间柱跨为11~13 m,柱截面采用圆形,与顶板设置的圆形采光天窗、地面的圆形铺地相呼应。高净空、大跨度的空间设计使得地下空间的品质、舒适度大幅提升。北广场内部商业效果图和剖面图分别如图6和图7所示。

图6 北广场内部商业效果图Fig.6 Internal commercial renderings of north Taihu square

3.2.2 清晰的地下商业客流动线设计

良好的客流动线设计能够为商业体构建清晰合理的空间脉络,有助于消费者判断自身方位,提高心理安全感,帮助大脑中认知地图的形成。设计方案中考虑到室内步行的舒适度与空间序列的布局,将室内中庭广场适当东移,并将人流交汇的中心位置局部扩大,同时以该中庭广场为重心向南面商业派生出一条商业辅道。这样创造出2条一主一副的步行空间,动静皆宜,广场中布置了可活动的文化展品岛或岛式柜台区,在灵活、不经意中透出艺术、休闲氛围。北广场地下客流动线图如图8所示。

方案设计时利用3个下沉广场分别连通一主一副2条步行空间,同时沿着2条动线在顶板上布置光导纤维,并在步行空间区域采用大量采光天窗,天窗将阳光和地面的公园景色引入地下,创造宜人的地下商业环境。该设计方案既能改善地下空间的自然采光,又使得大型地下商业空间的脉络更清晰明了,有助于帮助顾客轻松掌握自身方位,商业动线简明流畅,符合地下商业的特点。

图7 北广场剖面图 (单位:m)Fig.7 Profiles of north Taihu square (unit:m)

图8 北广场地下客流动线图Fig.8 Underground passenger flow diagram of north Taihu square

高净空、大跨度的地下商业空间,清晰的空间脉络,辅于节能环保的采光天窗、光导纤维,能让顾客对该地下商业空间产生好感,延长购物时间,并吸引他们再次前往。

3.3 避难走道与下沉广场巧妙的结合把人散出去

本项目地面为城市公园,方案设计时应减少出地面楼梯等易破坏景观的建筑设施。结合基地形态及下沉广场的设置情况,在北广场南、北侧各设置1条4 m宽的避难走道,并将避难走道连通各下沉广场,辅于经计算后必须设置的消防疏散剪刀梯,来组织地下商业消防疏散。

北广场为地下2层建筑,地下1层主要功能为商业开发、公交车站、人行通道、设备管理用房、避难走道以及下沉广场(敞口);地下2层为汽车库、人行通道、设备管理用房。地面层为景观绿化广场,地下建筑的楼梯间、风井和冷却塔等均以景观小品的形式隐藏在项目各个角落。地面景观恢复后效果如图9所示。

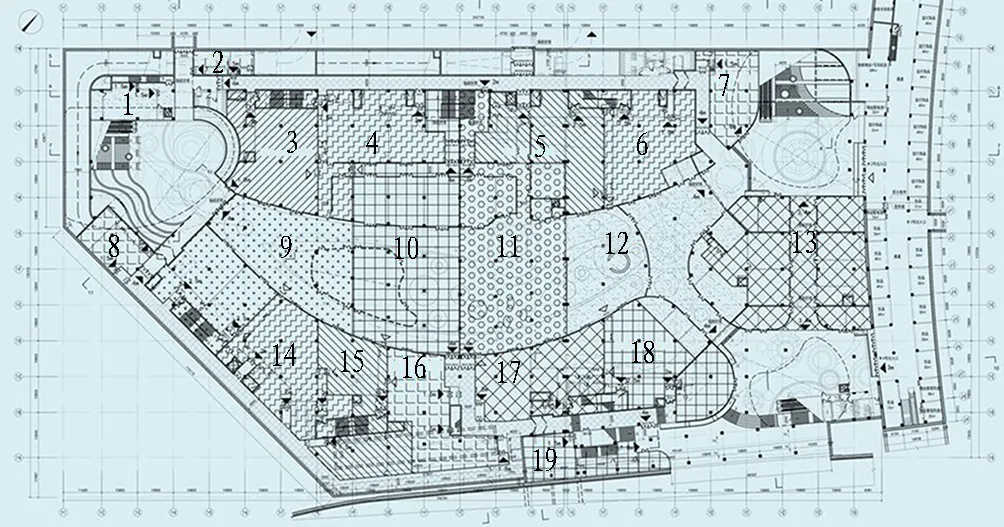

3.3.1 北广场防火分区设计

地下1层为商业空间,划分19个防火分区(如图10所示),每个分区不大于2 000 m2,北广场共设3个下沉广场,西侧1个,东侧2个。通过设置下沉广场,将东侧地铁商业和南广场地下商业进行有效的防火分隔。

图9 地面景观恢复后效果图Fig.9 Diagram of ground landscape restoration

图10 北广场地下1层防火分区示意Fig.10 Fire protection partition of B1 of north Taihu square

地下2层平时为车库,划分6个防火分区,每个分区不大于4 000 m2。

3.3.2 消防疏散设计难题及解决办法

3.3.2.1 难题1及解决办法

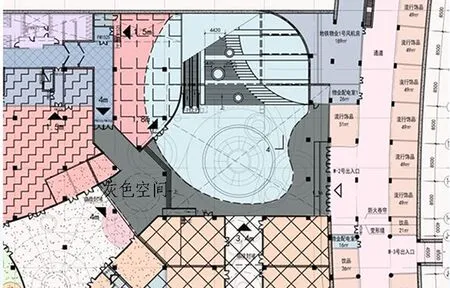

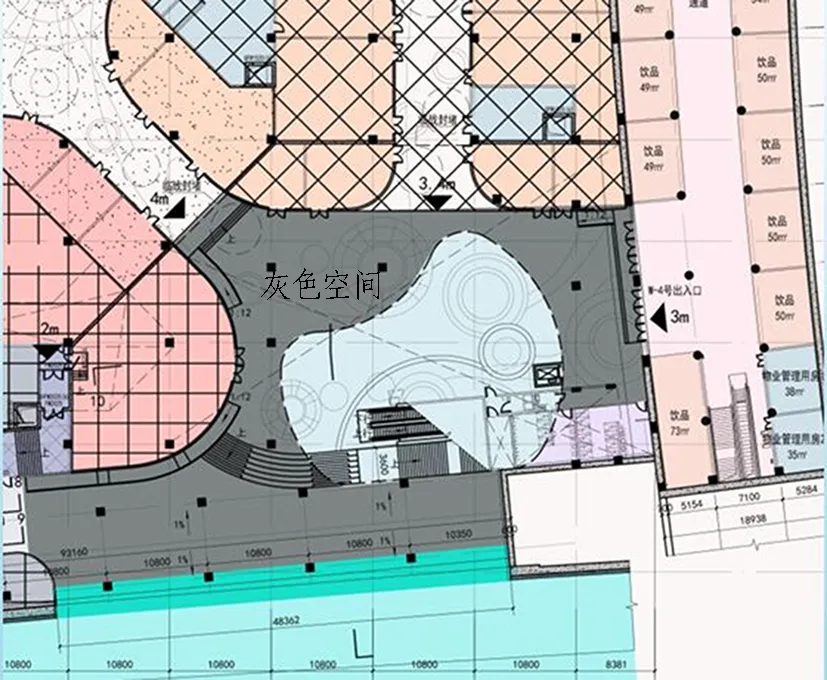

下沉广场2、3周围有顶板且未计入防火分区面积的空间较多,消防专家提出该区域为灰色空间,原方案无法保证该区域的安全性,应将该区域计入防火分区面积,且需校核疏散宽度。经重新核算,由于该区域面积较大,计入防火分区面积后,原疏散宽度及疏散距离均无法满足规范要求,需增设出地面的楼梯间来解决,但在该区域增设楼梯间会严重影响地面城市公园景观,且与建设绿色生态、实现碳中和的国家政策不符。

经反复研究后,在不破坏地面公园景观的前提下,采用了以下措施:1)统一提高灰色空间下方砌体墙的防火要求,采用耐火极限不低于3 h的防火墙或防火玻璃,并控制该区域防火玻璃的使用不超过50%;2)在该灰色空间顶板范围内以采光天窗的形式增加开口,有效面积不小于该区域地面面积的5%,火灾时开启排烟,以满足自然采光及自然排烟的要求;3)在设计文件中明确该区域不设置任何商业设施,以满足该区域作为下沉广场周边安全空间的要求;4)在该区域配置便携式灭火器。下沉广场2和下沉广场3灰色空间优化前后示意图分别如图11和图12所示。

(a)优化前

3.3.2.2 难题2及解决办法

下沉广场3与太湖隧道公交站临近(相对位置示意图见图12(b)),太湖隧道未在此处设置公交客流专用疏散楼梯。消防专家建议该区域增设公交客流专用疏散楼梯,或采用防火墙及防火门的形式分隔商业与太湖隧道。但该区域增设消防疏散楼梯对地面景观影响较大,采用防火墙及防火门分隔影响太湖广场的整体效果及商业价值。

经反复研究讨论,并咨询消防专家后,确定采取以下措施:1)在太湖隧道与下沉广场之间的灰色空间增设采光天窗,火灾时可自动开启排烟,提高该区域的安全性;2)下沉广场3疏散宽度计算中,考虑150人作为公交停靠人数,满足极端情况下的疏散能力;3)在公交站台增加喷淋及声光报警,确保站台区域的安全性,并提示火灾时车辆禁止停靠,避免公交客流误入商业空间;4)消防控制室与太湖广场隧道控制中心信息互通,火灾时能相互通报,并采取相应的管制及应急疏散措施。

(a)优化前

4 结论与体会

通过借鉴国内外采用TOD模式进行站城一体化设计的成功案例,结合太湖广场周边环境及规划条件,将太湖广场地下空间开发项目定位为功能高度混合的城市中心区。通过整体策划和规划,在太湖广场站及太湖广场站—清名路站区间建设的契机,结合太湖大道节点改造情况,充分利用公园下方的公共空间建设商业广场,并与周边现有地下空间互联互通,构建地上地下立体交通网络,倡导绿色出行,既节约了大量土地资源,低碳环保,又丰富了城市公共空间,还通过汇聚各方客流,提升了该区域的商业价值。

地下空间综合体设计方案打破了常规束缚,有以下几点创新:1)针对不同客流,设计相应主题的下沉广场吸引潜在顾客,并利用下沉广场解决竖向高差的问题,且兼顾疏散功能;2)采用高净空、大跨度的空间设计,简明流畅的商业动线,辅以大量采光天窗及光导纤维,营造舒适的地下空间,把顾客留下来;3)利用避难走道连通各下沉广场,解决疏散问题;4)综合运用各专业消防措施,巧妙解决灰色空间消防难题,减少地面建筑,建设花园城市,还绿于民,响应国家政策,早日实现碳中和。

本项目在客流吸引、客流动线、大型地下商业环境营造及消防设计方面取得了不错的成果。但受各种条件的制约,仍有许多不足之处,例如:在结构体系、消防排烟、装修材料、节能环保等方面,需要进一步深入研究和分析,以完善同类型大型地下空间综合体的创新设计理念及方法。