世界隧道工程技术发展主流趋势——安全、经济、绿色和艺术

2021-07-26严金秀

严金秀

(中国中铁科学研究院有限公司,四川 成都 610032)

0 引言

近些年来,世界隧道工程技术发展较快,突破性地建成多项宏伟的隧道工程。其中,57 km长的瑞士圣格达山底铁路隧道是世界最长的铁路隧道,于2016年建成通车。还有一批超长跨境隧道工程正在建设,如长55 km、连接意大利和奥地利的布伦纳山底隧道;长57 km、连接法国和意大利的仙尼斯峰山底铁路隧道;长18 km、连接丹麦和德国的费马恩海峡沉管隧道等,皆为世界级隧道工程。不单是隧道工程的规模宏大,其工程技术的主流趋势也正朝着更加安全、经济、绿色和艺术等方向发展。在理论研究、工程设计、节能减排、新材料应用等诸多领域有着明显进步。本文对其主要发展与进步进行阐述,并对我国隧道工程技术发展提出建议。

1 世界隧道技术发展主要趋势

1.1 从分部开挖到全断面机械开挖

软岩隧道,特别是软岩大断面隧道,传统上采用分部开挖。但隧道分部开挖(如采用侧壁导坑法、CRD或CD法),由于断面小很难实现机械化施工,而且通常工序复杂,施工组织难度较大,再加上拆除临时支撑可能造成较大变形等问题,隧道的安全和质量难以控制,且施工效率较低。与传统的分部开挖方法不同,新意法(岩土控制变形法ADECO)强调通过对开挖面前方的核心土进行超前加固,把不良地层改良为稳定地层后进行全断面机械化施工,以便更好地控制隧道施工安全、进度和造价,变被动为主动。采用此方法的一些隧道工程的断面很大,而且地层条件较差,如意大利罗马环形高速公路上的Appia Antica隧道,跨度大于20 m,断面达190 m2,而地层则为土层,埋深仅4 m[1],见图1。

图1 意大利Appia Antica隧道,采用玻纤维加固的大断面隧道开挖[1]Fig.1 Large cross-section of Appia Antica tunnel in Italy reinforced by fiber glass[1]

目前,通过超前加固实现软岩大断面隧道全断面机械化开挖的施工方法已在欧洲、亚洲、美洲等许多国家推广应用。《隧道设计与施工——岩土控制变形分析法ADECO-RS》一书被译成英文、法文、德文、西班牙文、俄文、韩文等版本广为发行,中文版于2011年11月由中国铁道出版社出版。

1.2 从复合衬砌到单层衬砌

喷射混凝土单层衬砌过去主要在北欧的硬岩中应用。挪威、瑞典、芬兰等国家的隧道和地下工程,如公路隧道、铁路隧道、地铁、地下厂房、地下体育设施等,基本上均采用锚杆和喷射混凝土支护作为永久支护。除北欧国家外,这种方法在加拿大、美国、巴西、智利等国家也有较多应用;亚洲则主要集中在新加坡和中国香港的一些隧道和地下设施中;在澳大利亚的公路和地铁隧道中也有应用。近些年来,喷射混凝土单层衬砌已突破硬岩应用范围,在英国伦敦的黏土软层中得到了成功应用。伦敦Cross Rail地下铁路隧道和车站有5处采用了在2层喷射混凝土之间加1层4 mm的喷涂防水层的喷射混凝土结构(见图2),以增强单层喷射混凝土衬砌的防水性能[2]。该防水层需要和喷射混凝土之间有较强的黏接强度,以利于不同喷射混凝土层形成整体,共同受力。喷射混凝土单层衬砌施工无需采用衬砌台车,也不用进行繁琐的土工布和防水板铺设,大大简化了施工,施工质量易于控制,工程造价也大幅降低,在适当的地层中具有很好的推广应用价值。

图2 采用单层衬砌的伦敦Cross Rail 邦德街站站台隧道(伦敦Cross Rail有限公司)Fig.2 Single-layer lining used in Bond Steet tunnel of Cross Rail project in London

1.3 从钢筋混凝土管片到纤维混凝土管片

盾构隧道通常采用钢筋混凝土管片衬砌,但钢筋混凝土管片往往用钢量大、钢筋笼制作劳动强度高、作业环境较差。近几十年来,纤维混凝土管片的研究,特别是钢纤维混凝土管片的研究和应用取得较大进展。其主要目标是提高隧道管片的耐久性,简化施工,节省造价。目前应用较多的是钢纤维混凝土管片,已在近20个国家中的近百个隧道工程中得到应用。钢纤维的掺量一般为每m3混凝土30~50 kg。钢纤维混凝土管片有2种类型,一种是没有采用钢筋的纯钢纤维混凝土管片,另一种是保留少量钢筋的钢纤维混凝土管片。在地质条件较好的隧道采用纯钢纤维混凝土管片;在断面较大、地质条件较差的隧道则采用少量钢筋加钢纤维的混合型管片。

除钢纤维混凝土管片外,近些年还在合成纤维、合成纤维筋、玄武岩纤维等材料性能研究和应用方面做了较多研究。如采用钢纤维和少量合成纤维筋的混凝土管片的研究,试验结果表明这种组合的纤维混凝土管片可以提高峰值承载能力、降低裂缝宽度[3]。此外,值得一提的是玄武岩纤维的研究。这种纤维是由玄武岩的极细纤维制成的一种材料,由斜长石、辉石、橄榄石等矿物组成。其性质类似于碳纤维和合成纤维,比合成纤维具有更好的物理力学性能,而且比碳纤维便宜得多。玄武岩纤维是天然的惰性纤维,无毒,不可燃,防爆,而且自然界中储量丰富[4]。除了钢纤维混凝土管片应用较多外,其他纤维混凝土管片大多处在研究试验阶段,实际工程应用还不多。

1.4 从单一功能到多功能隧道

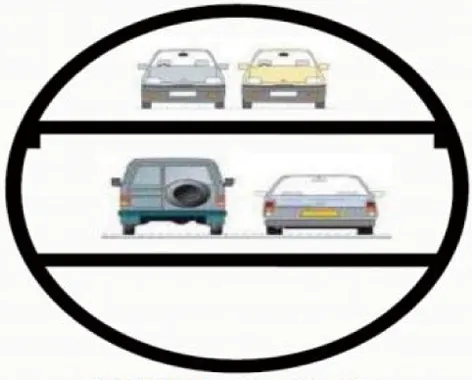

传统的隧道工程通常为单一功能,如铁路隧道、公路隧道、地铁隧道、排洪隧道等。由于地下空间资源有限,为充分利用地下空间,加上考虑工程的效益,隧道工程已从单一功能发展到多功能隧道,如人行和道路隧道的结合、道路和地铁隧道的结合、道路和排洪隧道的结合等。多功能隧道可以减少地下空间占用,提高工程经济效益,但需要因地制宜,才能发挥优势。如马来西亚吉隆坡的SMART隧道,最初的目的是解决暴雨期间吉隆坡市中心的排洪问题,但鉴于排洪的时间很短,加上该排洪工程的市中心地段交通非常拥堵,最后采用了道路和排洪相结合的隧道方案[5](见图3)。在非暴雨季节,该隧道完全为上下2层的双向4车道城市道路隧道;在中等暴雨情况下,隧道底部就用作排洪;在大暴雨来临之前1 h,则将隧道内所有车辆撤离,隧道全部用于排洪;大暴雨过后,对隧道进行清洗后,又恢复为上下2层的城市道路隧道。该隧道设计因地制宜,充分利用了城市地下空间,兼顾道路和排洪功能,是充分利用城市地下空间并提高工程效益的典型实例。该隧道于2007年建成,到目前为止已经运营近14年时间。

1.5 利用浅层地热为地面设施供暖的能源隧道

一般的地下隧洞有着“冬暖夏凉”的特性。近几年,国际上利用这一特性为地面建筑供暖或在解决道路结冰等方面进行了研究和试验。1)奥地利Jenbach铁路隧道长3 470 m,为双线高速铁路隧道,采用直径12 m的TBM施工。该隧道在其中54 m地段采用“能源管片(衬砌管片中埋设吸热管)”,引出热能进行供暖现场试验。2)德国Fasanenhof铁路双线隧道长1 030 m,采用新奥法施工,复合式衬砌,进行了2段各10 m的类似试验。2座隧道的衬砌形式不同(管片和复合衬砌),吸热管的铺设方式也有所不同。3)英国、瑞士、意大利等国家的学者对如何利用地铁产生的热能进行了研究。4)意大利学者还在都灵地铁1号线的南延线隧道中安设了2环管片进行现场试验[6]。5)瑞士联邦理工的学者则在研究收集和利用地铁系统产生热量的系统,目标是形成一个大型地热回收系统[7],为市政供暖(见图4)。该研究还计划让系统把夏天的热能存储在地下,用作冬季供暖。城市绿色供暖值得关注,结合地铁工程布置热交换管,不需要建设专门土建设施,不仅节省了地下空间,而且有着较好的经济效益。

(a)非暴雨时

图4 把隧道变成热回收系统[7]Fig.4 Turning tunnels into heat-recovery systems[7]

1.6 从地铁工程到地下艺术长廊

随着人们生活质量的不断提高,地铁车站不仅要满足交通功能,还应为乘客提供舒适的环境和文化艺术享受。目前正在施工的法国大巴黎地铁快线(Grand Paris Express)的一些车站设计颇具特点,不仅注意与周边环境协调、融合,而且通过把自然光引入车站内部,使地铁车站明亮、通透。除了建筑设计外,世界上有许多城市都在地铁车站的装修和艺术设计上下功夫。地铁车站一般为密闭环境,装修会压低空间,而且装修材料通常不够耐久,重新装修费时费力,所以不宜过度装修。地铁车站的艺术设计应强调利用结构本身进行艺术创作,做到简洁、舒适、艺术、耐久。

瑞典斯德哥尔摩地铁地下站虽采用喷射混凝土单层衬砌,但并未影响其成为世界最美的地铁。它通过艺术家的创造,采用壁画、雕刻、雕塑、马赛克装饰品,形成了独特的人与自然相和谐的艺术环境。斯德哥尔摩地铁被誉为世界上最美的地下艺术长廊之一,见图5。

图5 瑞典斯德哥尔摩地铁车站Fig.5 Metro station in Stockholm,Sweden

对于采用复合衬砌的地铁车站而言,如何做到“强本减末”,把混凝土结构做到“内实外美”十分重要。应充分利用地下空间,避免过度装修,通过艺术设计实现混凝土结构与车站内其他设施的完美混搭,不仅经久耐用,而且还能为人们带来艺术享受。

2 对我国隧道工程技术发展的建议

近20年来,我国隧道工程建设高速发展,已成为名副其实的隧道大国,隧道数量约占全球隧道数量的50%。特别是我国在各种复杂地质和环境条件下修建的大量隧道,如在岩溶、瓦斯、高地应力、高水头、高地温、冻土等复杂和不良地质,以及在高海拔等艰苦环境下建成的一批重大工程,对各国修建类似工程具有重要参考借鉴意义。除采用传统方法在复杂地质和环境下修建的一大批特长铁路、公路隧道外,还有在各种复杂环境下成功修建的一批大断面盾构隧道。新建成的港珠澳隧道是当前世界规模最大的沉管隧道;而在建的深中通道沉管隧道,在规模和难度上比港珠澳沉管隧道更大。我国在隧道修建技术方面进步很快,积累了丰富经验。在钢纤维混凝土管片的应用研究方面,在深圳、青岛和大连地铁等个别项目中进行了现场试验和应用。青岛地铁1号线的2个区间隧道分别采用了纯钢纤维混凝土管片和保留少量钢筋的混合型钢纤维混凝土管片,现场监测数据表明,应用效果良好。

发挥我国隧道工程数量的优势,对我国隧道技术从高速度发展到高质量发展的转变十分重要。及时改进隧道建设存在的问题,强本减末,大幅提高隧道建设质量,把量的优势转变为质的优势,成为世界上隧道修建质量最好的国家。隧道工程是实践性很强的学科,大量的工程实践为重大技术创新提供了条件。形成中国独特的隧道工程新理论,不仅能促进国内隧道技术进步,而且对世界隧道工程技术进步也能做出贡献。要通过优化隧道设计和施工降低工程造价;对于运营隧道而言,要通过节能、减排设计减少维修,延长使用寿命,创造效益。隧道工程的使用寿命可远超100年或120年,国外早期修建的一些铁路及地铁隧道使用年限都已超过了150年,这也充分说明在隧道规划和设计阶段高度重视隧道工程效益的重要性。