多样化落点训练法对乒乓球攻球连续性提升度及相关性分析

2021-07-19朱金铭吴攀文

朱金铭,吴攀文,罗 叶

(西华师范大学 体育学院,四川 南充 637009)

乒乓球训练中攻球训练的重要性毋庸置疑,攻球技术一直是单项技术训练中的重点和难点.针对攻球的研究,多数偏向于如何合理结合多球与单球的使用以及攻球动作的形成,但对于攻球连续性的探究实验却相对鲜见.刘建和教授认为攻球作为乒乓球最重要的基础技术,若在基础环节未能打好基础,其后势必会影响更高技术的使用[1].通过对已有文献进行梳理后发现攻球的训练研究主要分为多球训练动作类与落点区域控制类.其中多球训练动作类:王荣等人通过实验探究将启蒙阶段攻球训练分为熟悉球性、多球训练、单球对攻三个阶段,并证明多球训练能更好建立框架,但容易造成意识单一、缺乏判断等问题[2];周脉清在基于运动技能形成的角度上通过教学实验进一步证明多球与单球结合训练的合理性,并开始使用颜色来吸引学生注意落点控制[3];王贺文等人认为场地、陪练、重视度不足等是影响正手攻球训练质量的关键致因[4],并采用了基于水平能力分层的异步教学法进行相关教学,其效果优于传统教学方式[5].而落点控制类则主要是采用常用的固定区域落点控制,如通过多球进行组合练习和强度练习使得击球落点更具威胁性,其中通过实践效果证明的主要有以下三人:一是顾楠等人通过基于图式理论的区域变换练习法以提高学生落点稳定性;二是陈德林将乒乓球台分为十二个区域,并对其进行实验证明落点训练能有效提高学生的手上控制力[6];三是张俊伟等人通过研究不同水平运动员接发球落点以探寻乒乓球运动员控球稳定性参数[7].

综上所述,对于攻球的研究多数趋于如何合理使用多球与单球的结合以及攻球动作的形成,但对于攻球连续性的探究实验却相对鲜见.在实际教学环境下,乒乓球基础技术学习阶段的小学生大多处于正反手攻球阶段,学生普遍存在步伐不到位、动作不固定、连续性较差的问题,而连续性较差主要归因于击球动作和落点的稳定性不足.故而落点稳定性与攻球连续性存在一定的紧密联系,鉴于此,文章通过已有的三种落点训练方式对选取的水平二学生进行针对性训练,探究不同落点训练法对正反手攻球连续性的提升效果,以期对基层教练员和乒乓球教师在合理选用训练方法以提高学生正反手攻球连续性上予以参考.

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

选取南充某小学乒乓球兴趣班水平二(3-4年级)学生30名,训练时限相当,技术水平相当(初始连续性测试成绩T检验P>0.05).其中男生18人、女生12人.

1.2 研究方法

文献资料法:通过维普、万方、中国知网查阅相关信息,以“乒乓球落点”和“攻球”为关键词选取了与本文高度相关16篇进行精细研读,对研究的整体思路给予了实践参考与理论依据.

现场观察法:对当地乒乓球俱乐部、市体校、学校乒乓球训练基地进行实地调查和亲身教学,充分了解学习攻球连续性的学生在练习中存在的相关问题.

教学实验法:选取水平相当的30名学员,通过设置实验组和对照组,分别采用区域变换训练法、12区落点训练法、固定区域训练法三种落点训练方式进行训练实验.

数理统计法:运用SPSS22.0软件和EXCELL对数据进行整理与分析,运用方差分析、相关分析等方法,分析在不同性别、不同训练方式下攻球连续性、落点稳定性数据之间的差异.

2 研究设计

2.1 实验设计思路

训练方法:乒乓球目前常用的三种落点训练法分别是:12区训练法、区域变换练习法、固定区域练习法.利用三种落点训练方法随机将30名学员以男女相当的方式随机分成三组并分别由特定教练进行训练,为避免实验者效应,提高实验外部效度,采用单盲实验法.

实验时间:2019年9月15日-2019年11月1日,两组训练场地相同,训练时长也相当(1H/次),总共训练次数20次.并且为保证实验前三组学员的水平不存在系统性差异,对其进行技术水平测试(正、反手连续个数为得分数,重复测试取均值),结果显示:并无差异(正手连续性:P=0.901>0.05,反手连续性:P=0.201>0.05).

测试数据:实验结束后对三组学生在正、反手连续性技术和落点稳定性两方面测试进行打分.(1)测试连续性打分方式为教练员做测试员,与其单球互攻的连续个数即为测试得分.(2)测试落点稳定性打分方式为发球机发上旋多球的方式,指定正、反手位两个半径为15cm的圆范围,测试数为20个.为更好保证测试的准确性,采用循环间隔重复测试的方法,间隔时间为测试一轮的时间,取其五次循环均值成绩(个人总分/5)使数据更能体现学员自身水平.测试机器:双鱼发球机,型号:乐吉高手RP540发球机.

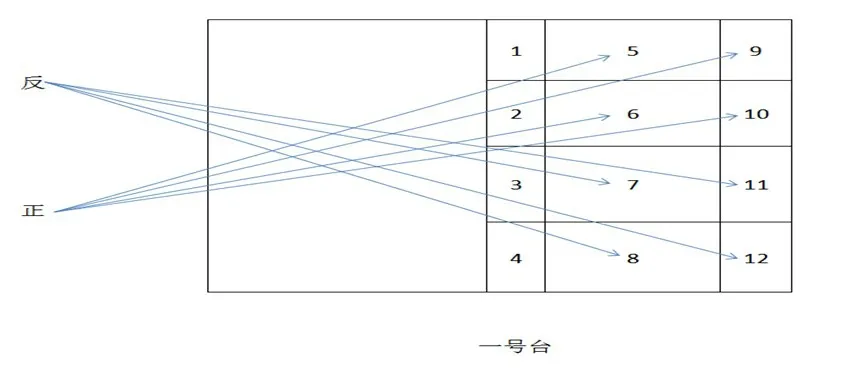

2.2 12区落点训练法设计

如图1所示,用白色胶布将球台划分成近网区、中区、底线区三个横向大区域,以中线为基准划分四个纵向大区域,其中近网区距离球网40cm、底线区距离底线30cm.其中考虑到攻球弧线长落点偏中区和底线的特点,在训练中要求学员正手攻球区域为5、6、9、10,反手攻球区域为7、8、11、12,训练时间安排为:正反手攻球多球12区落点训练(30min)、正反手连续攻球(10min)、体能训练(10min).

图1 12区落点训练法示意图

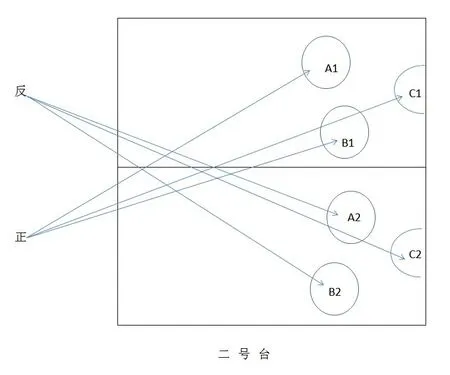

2.3 区域变换训练法设计

区域变换练习法是由顾楠在基于图式理论(Schema Theory)的基础上提出来的提高乒乓球运动员落点控制力的训练方法[8].其要点是变换练习能够更好建立动作程序,练习不同长短A、B区域的训练者能更好完成中等区域C的练习.由于攻球连续性的限制使得落点不会趋于台角,因此训练设计不设置台外目标,分为正、反手位一左一右两个台内(直径为15cm的圆形区域)、台边(直径为20的半圆区域)三个目标(具体见图2).每人每组练习击球15次,按台内、台角、台外顺序,循环交替.训练时间安排为:正反手攻球多球区域变换落点训练(30min)、正反手连续攻球(10min)、体能训练(10min).

图2 区域变换训练法示意图

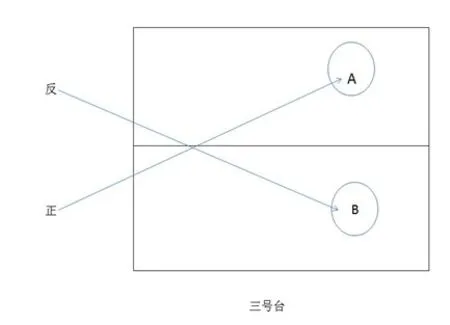

2.4 固定区域练习法设计

固定区域练习法即为固定一个区域(正手连续训练时常用的区域),在多球练习时将球打入该区域的传统练习方法.训练设计:用白色粉笔在球台画一个半径20cm,距离底线10cm的圆(具体见图3).训练时间安排为:正反手攻球多球固定区域落点练习(30min)、正反手连续攻球(10min)、体能训练(10min).

图3 固定区域法示意图

2.5 实验变量控制

(1)在实验选材方面:三组学员皆为水平二阶段(三年级),年龄处于8-10岁,且选取的学员在实验前技术水平测试无明显差异(P>0.05).

(2)在实验次数与时间、地点、师资上:三组学生皆无差异,都为一周两节课共20次,一次1H,地点在火花三小乒乓球室内训练馆,每组各有一名负责教练员进行训练.

(3)在实验方法上:为避免实验者效应,提高实验外部效度,本实验采用单盲实验法.

(4)为控制实验变量对实验的影响,实验前剔除参与其他乒乓球课外培训学生,所选学生均只参加本次乒乓球培训课程.

(5)数据收集方面:考虑初次测试不稳定情况,因此每项测试循环5次取均值.

3 研究结果与分析

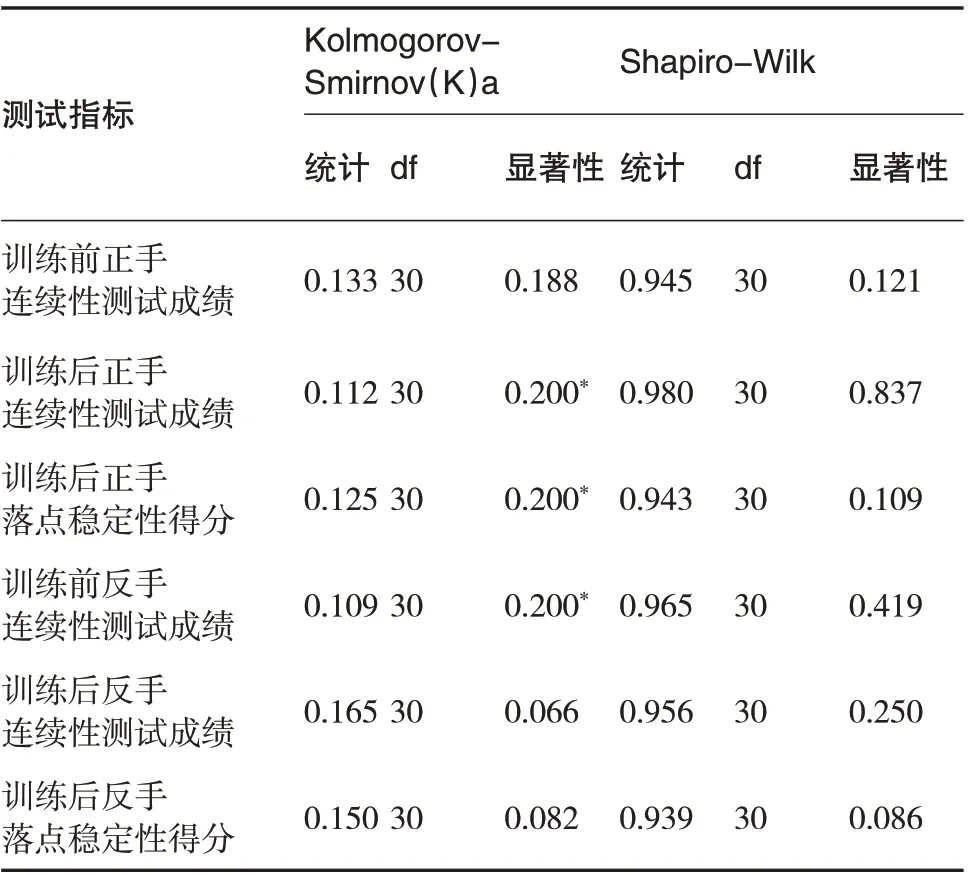

为检验数据的正态性,对测试数据进行拟合优度检验(K-S/W-K)并得到描述统计表,由于样本量n=30,符合Shapiro-Wilk检验要求(见表1),其显著性P值均大于0.05,偏、峰度理想,符合正态分布,故采用T检验分析与方差分析.

表1 测试数据检验表

3.1 三组学生在训练前后正反手连续性上的比较分析

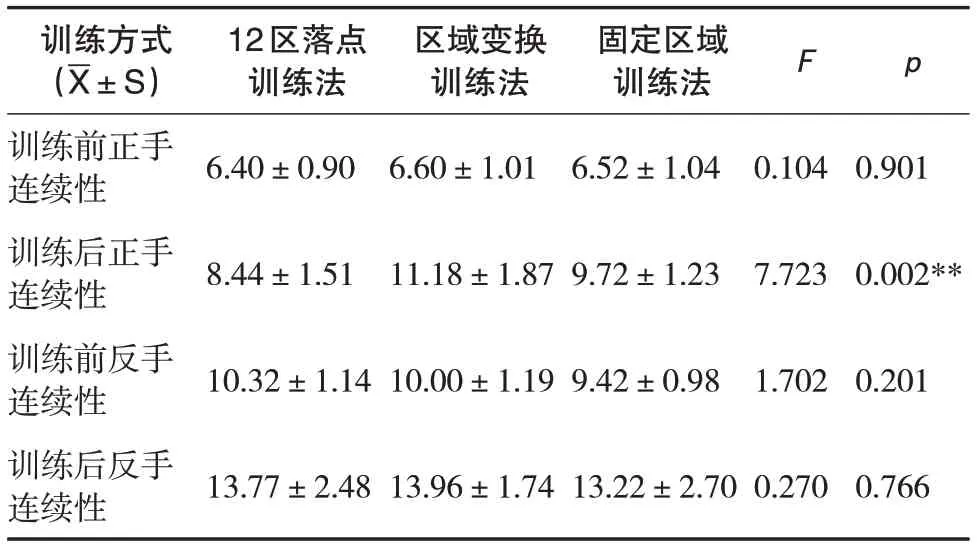

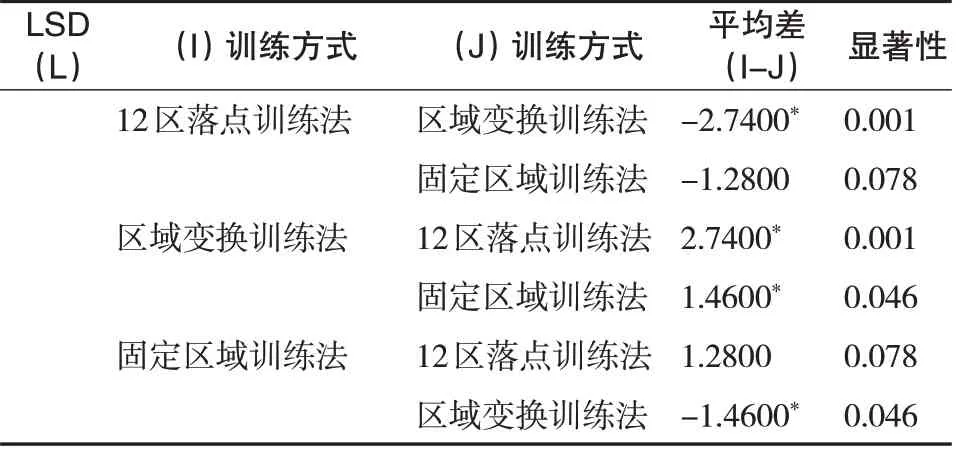

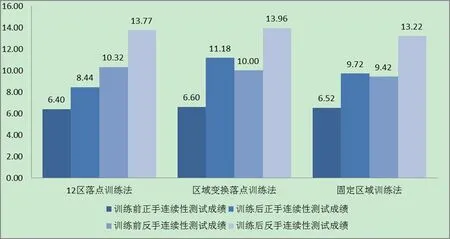

利用单因素方差分析研究不同训练方式对于训练前后的正手连续性测试成绩、反手连续性测试成绩的影响.

从表2训练前数据分析可以看出:训练前学生的正手连续性测试成绩和反手连续性测试成绩均不会表现出显著性(p>0.05),侧面证明了选择的学生初始连续性水平相当.训练方式使训练后正手连续性测试成绩呈现出非常显著的差异性(p<0.01),有着较为明显差异的组别平均得分对比结果主要在正手连续性上:区域变换落点训练法>固定区域训练法>12区落点训练法.在反手连续性上三组学生在训练后测试成绩的区别相较甚微,说明不同落点训练法对于反手连续的影响并不大.方差齐性检验中显示方差齐性(P=0.277>0.05),故对训练后的正手连续性成绩进行(LSD)事后多重检验(见表3)可得:在训练后的正手成绩上,区域变换训练组与另外两个训练组之间有着显著性差异(P<0.05),而12区组和固定区域组之间并无差异性(P>0.05).

表2 不同训练方式下连续性成绩分析表

表3 LSD事后多重检验表

基于实验结果可以得出:不同落点训练方法对正反手连续性都有一定程度的提高(具体可见图4),但训练后反手连续性测试成绩不会表现出显著性差异.经过探究发现:反手相比于正手动作小而固定更容易掌握与控制,故而落点训练法对反手效果不明显.另外,在不同落点训练方法对于训练后正手连续性测试成绩的效果分析中发现:三者中区域变换训练与其余两者皆存在显著性差异,并且区域变换训练法的效果明显较好.对此,通过实地教学观察,并与学生进行相关交流发现:由于变换的区域相对少而且与正常对攻落点近似,故而过渡为单球对攻训练时相对更为适应,而12区落点由于区域过多反而使得学生难以控制.

图4 三种训练方式的测试成绩图

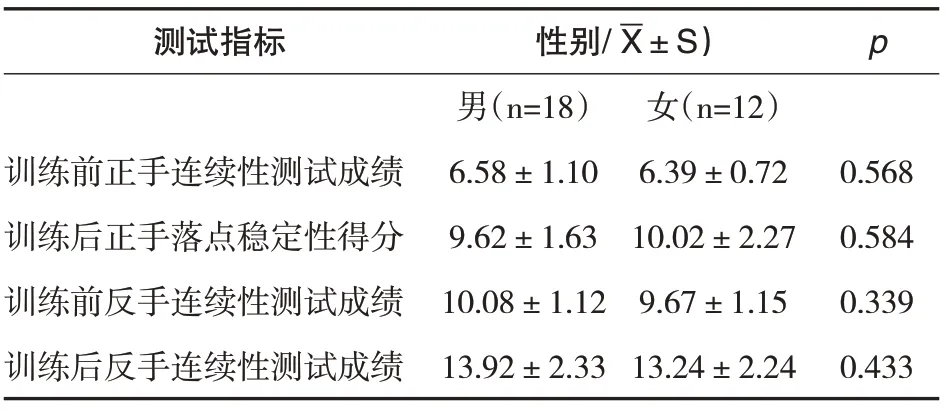

3.2 三组学生在训练前后性别上的比较分析

用独立样本t检验研究性别对于训练前后正手连续性测试成绩、训练前后反手连续性测试成绩可得到共四项的差异性,从表4可以看出:不同性别学生在训练前后的正手连续性测试成绩以及训练前后的反手连续性测试成绩上均不会表现出显著性(p>0.05),故不同性别学生对于训练前后正手连续性测试成绩、训练前后反手连续性测试成绩均表现出一致性趋势.性别变量在三种训练组别中皆不存在显著性差异,因此可以得出:在落点训练中,不同的训练方法对男女学生的提升程度一致.

表4 性别类别下训练前后的测试成绩分析表

3.3 落点稳定性同连续性的相关性分析

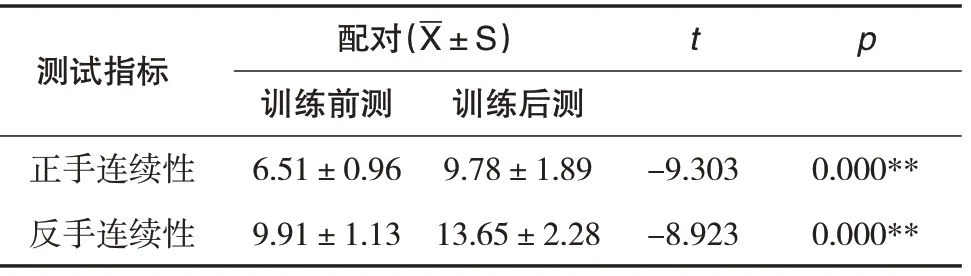

如表5所示,从训练前后的配对T检验分析得到,不同的落点训练方式均能对正反手的连续性有显著性的提升效果.而落点训练法所提高的正是落点的稳定性,既然落点训练法能提高落点稳定性,则能够初步断定落点稳定性与连续性有一定的相关关系.由此在训练结束时设置落点稳定性得分测试:由教练在正反手位下半区域,随机放上一个直径20的红色海绵(蘸有红色颜料),每人每组20个球,回球到海绵区域上,球产生红点则记得一分,反之若没有则不得分,从而获得训练后学生的落点稳定性得分.

表5 训练前后连续性配对检验表

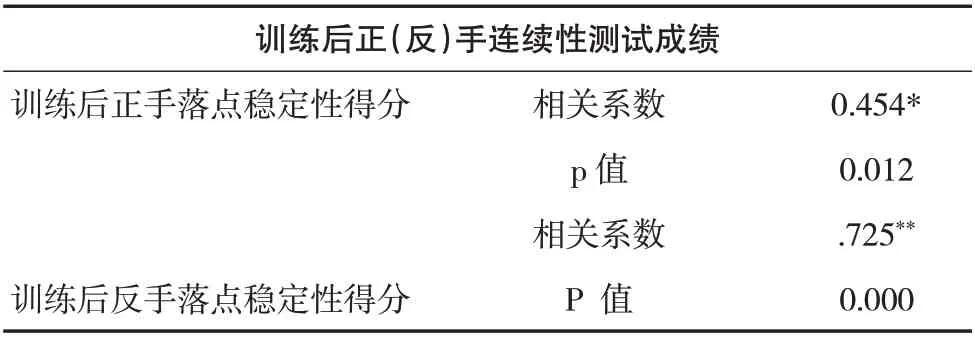

从表6可知,利用相关分析研究训练后正反手连续性测试成绩分别和训练后正反手落点稳定性得分,则可得连续性与稳定性两项之间的相关关系,并使用Pearson相关系数表示相关关系的强弱情况.具体分析可知:训练后正手连续性测试成绩和训练后正手落点稳定性得分之间的相关系数值为0.454,并且呈现出显著性差异(P<0.05),说明训练后正手连续性测试成绩和训练后正手落点稳定性得分之间有着显著的正相关关系.同时训练后反手连续性测试成绩和训练后反手落点稳定性得分之间的相关系数为0.725,存在非常显著的差异(P<0.01),因而证明训练后反手连续性同反手落点稳定性之间亦有显著的正相关关系,且强于正手.

表6 相关性分析表

通过相关分析的结果,可以对落点的稳定性与连续性进行关联,从而说明在前期多球训练中注重攻球落点的稳定性能更好为攻球连续性打下必要的技术基础.

4 结论与建议

4.1 结论

通过实验效果,证明了不同的落点训练方式皆能对处于正反手攻球建立连续性阶段的学生起到很好的落点稳定性和单球连续性的提升.而不同的落点训练方式对正手的提升程度存在着一定的差异,区域变换练习法相较于其余两者对正手连续性有更好的提升效果.经过对学生的访谈和实际训练观察发现,对于反手的提升上各组差异性较小的原因,本质上是由正反手框架大小区别和难易程度决定的.因为反手动作相对偏小且容易固定,普遍学生认为反手攻球更易找准击球点和触球时机,并且反手动作较小能够很好地建立对球的控制力,因此反手连续性的提升程度和落点稳定性相比正手较高就可以得到很好的解释.由于不同的落点训练方法对连续性的提升度存在差异,进行深入观察后发现,区域变换落点训练法之所以能够相对更好地提升正手连续性的原因,在于其变换区域不仅提升了学生三个不同区域的落点稳定性,还与正手连续时的落点相重叠,而12区落点训练法虽然也提供了变化落点的要求,但由于其要求的落点区域并不完全符合连续时的落点变化,因此效果和固定落点反而相差无几.

乒乓球基础技术学习阶段的小学生,大多处于正反手攻球阶段,此阶段难度较大且对后续技术有着极强的奠基作用.通过观察与实验发现,连续性较差主要归因在于击球动作、落点的稳定性,抓住落点与连续性之间的相关性,能够更好提升学生攻球连续性,对攻球中期训练阶段(多球过渡单球练习)的学生快速掌握攻球连续技术提供了可行性路径.

4.2 建议

由于多球固定动作的优越性,在实际训练中其训练方式主要是依靠于徒手挥拍创建基本动作的前馈反应,随后用多球训练建立良好动作框架再转向单球的过渡性训练.常规的乒乓球训练模式都是按照:多球建立基本动作——单球建立连续性——套路建立技战术的流程来进行训练.但多球最终亦要过渡到单球训练,而落点稳定性与攻球的连续性两者实则存在着很强的相关性,因此在初级阶段攻球训练中,教练员应当不仅限于对学生动作的纠正、上台率的重视,还应重视击球落点的训练,加强学生对击球的落点控制力从而培养学生的击球落点意识.并且在正、反手攻球的连续性训练的先后顺序上以反手连续为先则会更为适宜,能相较于正手连续练习使学生更快获得连续击球的技术要领与成功体验.

依据实验结果,12区落点变化训练法与固定落点训练法效果相差无几,故而证明连续能力提升的关键并不在于区域的多寡,而是在于两两相对的实际攻球中的区域调节能力.因此教练员在对学生进行落点稳定性和攻球连续性建立的时候,变换区域尽量选择连续性时大概率的落点范围,从而更好建立学生正确的击球时期与落点区域控制力.