广东象头山国家级自然保护区自然教育径示范建设探讨1

2021-07-19胡进霞董晶丽窦萌春

胡进霞,董晶丽,窦萌春

(1.广东象头山国家级自然保护区管理局,广东 惠州 516003;2.北京京都风景生态旅游规划设计院有限公司,北京 100085)

1 自然教育径建设背景及其意义

1.1 建设背景

广东象头山国家级自然保护区位于广东省惠州市博罗县境内,是以保护南亚热带常绿阔叶林以及珍稀野生动植物资源为主的森林生态系统类型的自然保护区.保护区总面积为10696.9hm2,森林覆盖率达96.9%.保护区植被类型多样,野生动植物资源种类丰富,为科研学者的科学研究提供了重要场所.区内的森林景观、野生动植物资源和独特的地貌特征都蕴含着丰富的植物知识、生态知识以及地理知识,是开展科普宣教、普及森林文化知识的重要素材.在自然保护区开展自然教育活动,具有基础条件好、社会公益性强、综合效益明显的优势,是发挥自然保护区多种功能的重要形式.对推动全社会形成敬畏自然、顺应自然、尊重自然、保护自然的良好风尚,具有基础性、战略性作用[1].

自然教育径是指在自然保护区或郊野公园内设立专门的道路,沿途用各种形式的科普宣传牌介绍自然风光、动植物等科学知识,集教育、健身、游乐于一体的自然小道[2].近年来,随着生态文明建设进程的加快和公民对美好生活需求的提升,自然教育的发展也进入新的阶段.2019年4月,国家林业和草原局发出了《关于充分发挥各类保护地社会功能大力开展自然教育工作的通知》,自然教育成为保护区发展建设的新热点.

1.2 象头山自然教育径的建设意义

自然教育径的建设是自然保护区开展自然教育活动的基础,是开展自然教育的主要形式之一.自然教育径基础设施的设立让公众沿路了解有趣、特殊的自然规律及现象,公众利用基础设施开展自然休闲娱乐、自然教育、森林体验等活动,从而获得美好的游览体验,建立人与自然的深层联结.经过连续几年的投入建设,象头山自然教育示范径成为广东省自然保护区自然教育径建设的模板,成为省、市自然教育活动示范基地.截至2019年底,象头山保护区先后获得“广东省环境教育基地”“省直机关关心下一代活动基地”“惠州市干部教育培训现场教学基地”“广东省首批自然教育基地”“广东省科普教育基地”“全国自然教育学校”等称号.

2 广东象头山国家级自然保护区建设自然教育径的有利条件

2.1 便利的地理环境和丰富的自然资源

象头山保护区自然教育径所处地理位置优越,距离惠州市政府仅18km,距惠河、广惠高速公路小金交汇点仅4km,距惠河高速四角楼出口仅1km,距莞惠城轨小金口站仅7km.至广州、深圳、东莞主城区的车程均在1 h之内,香港、澳门也有直达惠州的汽车,交通十分便利.

保护区自然环境优越,物种丰富.据调查统计,保护区共有维管植物224科866属1820种,其中野生维管植物达207科765属1621种[3].保护区内共记录5纲31目96科418种脊椎动物:其中鱼类7目15科72种;陆栖脊椎动物4纲24目81科346种;鸟纲14目40科215种;哺乳纲7目17科45种①.生物多样性极为丰富,是我国南亚热带一座难得的天然动植物园和生物基因库,是粤港澳大湾区范围内十分难得的自然教育课堂[4-5].

2.2 成熟的基地建设和配套设施

象头山保护区自然教育径所处的科研宣教中心于2008年开始进行建设,多年来已完善科研宣教中心基地水、电、通讯等基础设施;建成了科普宣教馆、多媒体会议室、数字化监控系统、气象站监测设施、70m宣教长廊以及总长8km的生态教育径等室内外宣教设施;每次可同时接纳100人左右的食宿后勤保障.

2.3 良好的科研基础和自然教育人才储备

象头山保护区自成立以来,先后开展了多项科学研究.其中包括动植物样线调查、象头山野生菌类的调查研究、野生动物永久样线的建立与监测研究、野生植物观测样带设置与调查、珍稀物种繁育及其基地建设、水生动物监测和保护方法研究等科研项目.保护区科研成果可以转化为大众科普知识,也可以安排公众直接参与科研项目体验.如观鸟、红外相机野外安放、动植物调查等活动,所有科研人员和护林员都能直接参与自然教育活动的策划工作.保护区现有高级工程师2人,中级工程师11人,其中硕士生1人,本科生11人;所学专业涵盖野生动物、林学、植物学、园林等方面,能够为自然教育工作提供人力技术保障.

2.4 日益增长的市场需求

《2019年中国自然教育发展报告》指出,94%的一线城市和88%的二线城市受访者至少每月一次到大自然中活动.一二线城市的公众对自然教育的认知度和参与意愿都达到了一个相当高的水平.同时,第六届全国自然教育论坛是国内首次由政府、高校、社会组织共同主办的自然教育大会,也是该论坛首次在高校举办,并首次举行自然教育学科研讨会.这都充分说明目前政府、社会以及市场都高度重视自然教育工作,自然教育具有广阔的前景,而自然教育径的建设是保护区开展自然教育工作的基础.

3 象头山自然保护区自然教育径建设的主要思路

3.1 建设理念

象头山保护区在自然教育径建设过程中,秉承“弱开发、深研究”的理念,不盲目开发森林资源,在保护的前提下,积极与高校、科研院所、社会机构合作开展科学研究和生态科普教育,积极探索保护区科研宣教的发展方向.象头山保护区自然教育径建设作为示范性项目和试点工程,以引导自然、公众教育、生态旅游发展方向为示范性尝试,注重建立完整的模式与产品体系,从而更好地发挥示范作用.

3.2 建设原则

象头山保护区自然教育径在建设过程中主要遵循以下几个原则:

(1)面向公众需求的多层次设计原则.自然教育径解说内容与保护区资源属性相吻合,线路位置、路程长度适合不同的受众对象,注重差异化,突出自身特色[6].自然教育步道的建设,可依据不同游客群体的体力限度、兴趣内容、行为习惯,以及本地的资源特色,设置多条长短不一、主题内容不同的路径,这样就能实现“一个保护区、多种玩法、多人选择”的良好状态.

(2)以认知、情感、行为为核心教育目标的原则.当儿童奔逐嬉戏于原野的时候、当儿童痴迷于花鸟虫鱼、山川湖泊的时候,其感觉能力、观察能力、探究欲望、审美情趣、亲近自然的情怀获得最好的发展[7].因此好的自然教育应该达到三个层面的目标:认知、情感及行为,即希望公众在自然游览过程中“因为了解而欣赏,因为欣赏而改变”,真正实现自然教育“提升认知—改变态度—影响行为”的核心目标.自然教育径的解说与体验设施建设,都应该以此为目标和原则.

(3)设施建设注重综合性利用的原则.因地制宜地进行场地利用和设施建设,避免自然环境的破坏同时降低建设成本.自然教育示范径设计的首要原则是不破坏保护区环境,与自然环境相融合.保护区自然教育步道中的解说设施所需场地普遍较小,都是因地制宜地进行设计,不需要大拆大建,保护本地特色与自然风貌的同时节省建设成本;同时,也会考虑易于维护和更新,便于今后的运营与推广.

(4)完整的生态旅游产品体系设计原则.自然教育示范径的设计,绝不是单纯的解说牌设计,而是包含完整生态旅游功能的产品体系,主要包括动植物资源与生态系统的自导解说、自然观察、森林健身、森林/滨水游憩,以及具有开展自然教育功能的休闲设施处理,自然体验教育活动的组织、课程的开发等等,从亲近自然、学习知识、运动健身、休闲游乐等多方面实现游客生态旅游价值需求.

4 广东象头山国家级自然保护区自然教育径建设具体规划

4.1 路线设计及路面基础的具体做法

象头山自然教育径示范建设从路线设计上就体现出保护区特色,传达自然教育的人性关怀.目前由四条不同长度、不同主题和功能以及使用场景打造差异化体验路线,分别满足不同人群的需求(图1).其中有适合体力充足运动型人群的闭合长线4.6-5.9km,有适合游憩休闲人群的中长闭合线3.7km左右,还有适合自然教育人群的短线2.4km左右.

图1 象头山保护区自然教育径系统布局图

其中生态径三期路线在步道基础建设时引入使用纯人力和自然材质建设的理念——“手工步道”(图2):主要优化了原有的石板硬底路,新增三段体验式的特色铺装路:保持自然原始乐趣的木板路、舒缓治愈的轮胎路、专注行走的悬崖木汀步.

图2 三期手工步道建设施工完成后的效果图

4.2 步道解说系统设计

象头山自然教育径示范建设解说系统以自然教育主题步道为核心,分别以不同主题、功能和使用场景打造差异化体验,根据需要设置不同节点和解说设施.其中一期岭南森林居民主题步道解说系统共设置:一级节点9处(以休息平台和解说互动设施为主)、二级节点33处(以解说牌为主)、三级节点39处(以提示牌、基础设施为主).三期象头山治愈系森林主题步道解说系统共设置:一级节点5处(以休息平台和解说设施为主)、二级节点20处(以解说牌为主)、三级节点20处(以小型解说设施为主).

(1)岭南森林居民主题步道.通过趣味的解说语言来讲解步道上易于见到的自然特征和现象,唤醒公众的自然感官意识;进而挖掘本土自然环境与人文文化的联系,激发人类的无限创造能力;同时,通过学习体验山野丛林中的生存法则,让公众懂得与自然和谐相处.步道主要选取解说的对象有:不同时期的昆虫形态展示它的生命阶段;昆虫和植物的形态特征所反映出自然界中物种各自的生存策略;步道上常见的一些岭南森林的主要特征;步道上历史炭窑、系着红绳的伯公树等历史故事体现人与自然的关系等.解说牌上采取通俗易懂的解说内容让公众通过观察自然而更直观的了解自然,对自然产生更深刻的印象,同时也激发公众自己去探索自然中千奇百怪的现象,去发现大自然的乐趣、揭示大自然的秘密;而历史故事的挖掘可以让公众感受到人类生态文明不断进步的重要体现(图3).

图3 一期教育经岭南森林居民主题步道解说牌样式

(2)治愈系森林主题步道.通过解说系统深层揭示人与自然的联系,让公众对自然的理解更进一层.首先通过解说保护区工作的相关职能以及保护区人员对保护区做出的科研工作揭示人对自然的感情、其次解说森林物种间的相互关系揭示自然界物种间类似人类的情感、最后通过步道的地形特性引出森林疗愈的理念揭示自然和人类的深层关系.

两条步道的解说系统建设过程中,都着力于以人为本,系统构建人与自然的联系.通过解说发现森林的神奇之处,解开神奇背后的秘密;通过学习与体验,让公众游玩后有所收获,懂得家乡的自然“一方水土一方人”的道理,激发人们日常生活中对自然的关注和爱护.

4.3 注重多方面的生态旅游体验需求

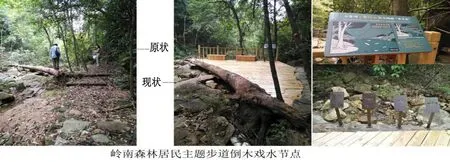

象头山自然教育径示范建设过程中,注重挖掘不同人群的生态旅游需求,提供多样的生态旅游体验,打造更为完整的生态旅游系统.如:从儿童角度出发的自然教育和游憩戏水为主的体验;选取一期步道中段一处比较适合戏水的路段,利用现场一根枯倒的树木搭建了一个休息平台,并设置本土鱼类解说牌和鱼形名牌,同时考虑儿童在此学习和游玩停留的需求(图4).又如:从成人角度出发的运动健身、森林康养为主的体验;在一期步道中野外生存节点处有段比较陡峭的登顶台阶路:登山前设置了热身运动的解说牌和相应附属运动设施,登山途中设置一些小指示牌用来鼓励登山者的不适感和对登顶的期待感;以及登上山顶后对森林养生知识的解说,让公众的身心得到尽情地释放.象头山自然教育径示范建设目标是希望能够为公众创造丰富有趣的体验感受,引导公众对步道的解说内容和解说设施产生深刻的印象,愿意再次来参与自然教育相关活动、保持继续探索自然秘密的好奇心.

图4 岭南森林居民主题步道倒木戏水节点

4.4 充分利用现有环境设施打造地方特色

合理利用原有的场地环境和设施,尽量不大幅度破坏现场环境,做到设施与自然环境融合.象头山保护区已建成的两条自然教育径沿途都没有占用太大的场地,基本上都是以清理杂草和小灌木的方式平整适当的场地.在三期治愈系森林主题步道中原有一些科研设施,在做步道设计的时候都有考虑合理进行利用,充分展示它们的功能.如在步道入口处原有的污水处理设备原位于步道旁,显得与环境非常不和谐;在步道设计时采用设置解说牌对污水处理器功能和原理进行介绍、并设置围栏将设备进行适度遮挡等处理方式,这个位置就改造成一个与环境相融合的主题解说点(图5).又如治愈系步道上的科研设备坡面径流场处,也是采用增加解说牌介绍科研设施的功能和原理的科普信息以及简易的停留休息设施,巧妙地解决了原有设施与自然的违和感.同时,将保护区的科研工作通过科普的方式展示给公众,让公众了解保护区工作者维护保护区生态环境所做的工作,从而激发公众对自然的保护意识.

图5 治愈系主题步道污水处理器节点

5 讨论与结语

根据象头山保护区生态教育径建设过程中积累的经验,有以下几方面值得借鉴和讨论:一是自然教育径建设需在先期进行专项总体规划,从步道线路的选择、打造的主题、步道路基的铺装、解说的内容、设施的材质以及后续自然教育课程等方面做好统筹把握,后续建设按照计划分步实施;二是自然教育径上的附属设施,在规划阶段需充分预估它的使用年限及维护方式,在使用阶段需根据所处的环境、设施材料特性等,进行持续有效的运营维护,才能保证这些设施的良好体验效果;三是在设计上应充分考虑步道附属设施的多重使用功能,节点位置应充分考虑场地面积需求和安全性,才能在后期自然教育活动课程过程中提高使用率.

自然教育是保护区今后开展科普宣传和生态旅游工作的主要方式,而打造安全、特色、舒适的自然教育步道是自然教育活动得以顺利开展的必要条件.自2017年起,来象头山国家级自然保护区参加自然教育活动的人数逐渐增加,影响不断扩大,吸引越来越多周边城市的自然教育社会机构来探求合作空间.这都与象头山保护区拥有成熟的基础设施环境和丰富的资源内涵相关,希望象头山保护区能建设出更多独具特色的宣教产品,为自然教育活动提供更优质的基础条件.

注释:

①广东象头山国家级自然保护区总体规划(2018-2027年).