东南亚南传佛寺中的罗摩故事壁画述略

2021-07-15赵云川

赵云川

一、《罗摩衍那》对东南亚的影响

东南亚中南半岛①是古代南方丝绸之路的重要通道,其位置毗邻中国和印度,故在历史上深受中印两大文明的影响,在地理、历史、宗教与文化上呈现出复杂而多元的特点。一般而言,在物质文化方面,东南亚国家在古代深受中国的影响。而在精神文化方面,印度文化的影响则持久而深刻,这种情况尤其以泰、缅、柬、老等南传佛教国家更为明显。公元元年前后,婆罗门教、印度教、佛教源源不断地传入东南亚地区,形成了许多“印度化”②王国。其中,被称为印度教两大史诗的《罗摩衍那》《摩诃婆罗多》,也开始辐射和滋养着这里的文化。相比较而言,《罗摩衍那》的影响要比《摩诃婆罗多》更为广泛和持久。这一点,从15世纪之后泰、缅、柬、老等国的文学、诗歌、戏剧、音乐和美术中所呈现出的丰富多彩的罗摩主题即可看出。究其原因,主要是“到了11世纪,上座部佛教在东南亚半岛地区确立了主导地位,充满杀戮争霸内容的《摩诃婆罗多》与佛教基本教义相抵触,这一地区的群众不再重视这部史诗,其影响随之也日趋削弱和减少。”③而“经过改编的和再创作的《罗摩衍那》则因符合佛教的伦理道德观念而始终受到这些国家人民的喜爱。”④

《罗摩衍那》是由印度诗人蚁垤(跋弥)整理加工,用梵文编撰的长达7卷(篇)24000多颂(1颂2行、1行16个音)的英雄神话史诗。它讲述了这样一个故事:阿逾陀城国王十车王长子罗摩在即将被立为太子继承王位时,被国王的第二个王后吉迦伊所害而流放于山林,期间因妻子悉多被楞伽岛十首魔王罗波那劫走,罗摩和其弟弟罗什曼那随即与猴国之王须羯哩婆结成同盟,在异常神勇的神猴哈奴曼将军及猴军相助下,战胜魔王,救回悉多。早在公元初的几个世纪里,《罗摩衍那》就经由不同路径传至东南亚,如“从古吉拉特和南印度出发由海路传至爪哇、苏门答腊和马来亚的南路;或从孟加拉出发由陆路传至缅甸、泰国以及柬埔寨、老挝和越南等地的东路”⑤等。为此也留下了许多罗摩文化遗迹。就造型艺术而言,印度尼西亚和柬埔寨保存着东南亚历史上规模最大、艺术价值最高的罗摩文化古迹,其中,又以柬埔寨的吴哥窟⑥和巴戎寺⑦的罗摩故事浮雕举世闻名。例如,在吴哥窟高2米多、长达800余米的浮雕石刻以及大吴哥巴戎寺刻画的11000个人物、长达1200米的回廊浮雕中,就有许多表现罗摩故事的内容。另外,在印度尼西亚的爪哇,罗摩故事的遗迹可以追溯到 9世纪,中爪哇至今还保留着有关罗摩故事的浮雕。尽管之前信仰印度教、佛教的印尼在16世纪时开始全面信奉伊斯兰教,但罗摩故事并没有消失,而是以民俗的方式融入到了人们的文化生活中。可以说,“《罗摩衍那》对东南亚的影响不限于宗教,而且涵盖了东南亚的政治、哲学、文学、表演艺术、造型艺术、民族心理等等方面。”⑧

如果说,在吴哥文明时代,受《摩诃婆罗多》《罗摩衍那》的巨大影响,创造出《搅动乳海》《楞伽岛之战》等令人震撼的作品而成为东南亚美术高不可越的奇迹,那么在吴哥之后,东南亚半岛上的罗摩美术无疑是泰、缅、柬、老等国的又一艺术瑰宝。《罗摩衍那》在传至东南亚的历史长河中,出现了对原初文本进行移植、改造并融入本土文化因素的不同版本。这些版本讲述着自己的罗摩故事,呈现出丰富而多元的表现形式。尤其是在公元11世纪以降南传佛教逐渐成为泰、缅、柬、老等国的主体宗教之后,对罗摩故事的表现依然不衰。按理说,罗摩故事属于印度教经典,为何在已盛行南传佛教的国家中仍然倍受青睐和喜爱?分析来看有以下原因:一是佛教在形成和发展过程中吸收了不少印度教、婆罗门教的元素,这些元素逐渐成为与佛教思想互融相通、并行不悖的组成部分;二是罗摩故事在长期的文化融合中吸纳了佛教的思想,具有了与南传佛教相同或相近的价值观;三是在南传佛教成为国教后,罗摩故事在一定意义上被直接当作“佛本生”故事来展现。关于这一点,李谋先生在其著述《缅甸与东南亚》中谈到:“缅甸最迟到13世纪已有罗摩故事的文字文本流行。这些罗摩故事有很浓的佛教色彩,缅甸学者称其为佛陀罗摩”⑨。张玉安先生在《印度的罗摩故事与东南亚文学》一书中也指出:“在现代高棉人的心目中有两个偶像,一个是佛陀,另一个就是罗摩。人们尊崇佛陀,因为他是佛祖,创立了佛教、佛法,为整个社会规定了道德规范。而罗摩则既是神,也是人。既是菩萨的化身,也是道德高尚的英雄。也就是说,罗摩是高棉人最高精神和道德的典范,是比佛陀更为生动、形象和鲜活的榜样。”⑩另外,“在老挝的《罗摩衍那》手抄本中不仅提到了佛,还夹杂着佛教的教义内容……老挝的佛教徒相信,《罗什与罗摩》就是讲述佛祖一生的真实故事,僧侣们在老百姓入寺听经时,也常念诵《罗什与罗摩》”⑪。正是由于这种内在因素,罗摩故事在东南亚呈现出了三种版本,即本生经、佛陀的版本,婆罗门、毗湿奴的版本和面具摩罗(传入泰国后与蚁垤仙人原著结合的)的版本。虽然人们信奉上座部佛教,但罗摩故事则保留了一般人心中的信仰,为他们提供着某种人类起源的神话。另外,罗摩还具有某种帝王的象征意味,东南亚佛国的君主们就有意地将自己与伟大的罗摩相比,以此来提升自己的地位和形象 。⑫

如今,当人们来到东南亚南传佛教国家参观游览时,除了许多色彩斑斓的佛塔神殿映入眼帘外,也能听到、看到有关摩罗故事的诗歌、音乐、戏剧。在造型艺术方面,罗摩故事题材涉及到绘画、雕塑、建筑装饰以及工艺美术等各个方面。其中,壁画不仅是表现罗摩故事题材的最佳形式,也是取得卓著成就的绘画艺术。

二、寺庙中的罗摩故事壁画

罗摩故事之所以能为人们所喜爱并成为盛行的艺术题材,还因为其具有“情节化”的故事和“叙事性结构”。而“叙事”或“叙述”所具有的文化普适性,则是最为有效地对事物进行认知并予以传播的手段。人们可以在时间和空间中将经历和体验组织起来,对所发生的事物进行了解和评估。壁画作为佛寺和宫殿中表现罗摩故事的主要形式,可通过“情节化”和“叙事性”的造型呈现,充分、有效地担负起对故事进行解码的工作。曼谷的玉佛寺、柬埔寨的银佛寺、沃波寺等重彩壁画正是通过宏大而曲折的叙事性画面来讲述罗摩故事的。

在泰国,最为有名的罗摩故事壁画是曼谷玉佛寺(Emerald Buddha Temple)的回廊壁画。该壁画始绘于1788年,是以玛拉一世时期(1782~1809)的《罗摩颂》(又称《拉玛坚》)⑬为文本绘制的,迄今已有200多年的历史。《罗摩衍那》“在传到泰国后,为了适应当地的文化、民俗,要经过种种的变化与改造。如主题、情节、民俗、角色名字、地名等的变异”。⑭因此以该文本绘制的壁画,无论是在内容题材还是在形式风格上都呈现出浓郁的泰国风貌。

玉佛寺回廊的罗摩壁画共有178幅,画面横向布局,上至顶棚,下至墙裙,高两米多,长达1000余米,场面宏大,蔚为壮观。壁画按顺序描绘了从悉多诞生到她的两个儿子在罗摩和其兄弟的帮助下所发起的最后一次战斗等诸多情节。表现了包括阿逾陀国王子罗摩因受皇后吉迦伊嫉妒被放逐,妻子悉多被楞伽城十首魔王罗波那用计劫走,罗摩得到群猴帮助,率领猴子大军进发楞伽岛,哈奴曼火烧楞伽宫,与罗刹恶魔罗波那大战,杀死罗波那,救出悉多等内容。每幅壁画的下方中央都用泰文标注了序号和题目,通过丰富多彩的画面生动地表现出曲折复杂的故事情节。

画面中出镜最多者莫过于王子罗摩和他的兄弟罗什曼那以及神猴哈奴曼。罗摩作为故事的主人公,从拉起神弓、娶悉多为妻、被放逐山野、悉多被劫,到与猴国结盟、翦除罗刹王、夫妻团圆、登基为王等一系列故事情节中都进行了浓墨重彩地描写,既表现了罗摩和妻子悉多的悲欢离合,又歌颂了罗摩所代表的善良与正义。罗什曼那是十车王小王妃的亲生子,与长兄罗摩情谊深厚,甘愿一同被放逐,并在解救悉多的艰辛而危险的战斗中身先士卒,冲锋陷阵。兄弟俩在壁画中常常前后相随,造型上头戴泰国古代王子尖冠,身着王子戎装,立于战车上,手握弓箭,指挥着千军万马与魔军展开搏斗。在画面中,罗摩的面部肤色常被成画青黑色(或湖蓝色),表明作为刹帝利的他所代表的是阿瑜佗城的本地土人,与楞伽城国王罗波那代表的保守势力即婆罗门(雅利安人)的白色皮肤形成区别。前者为新兴生产力和城市文化、农业经济以及善良与正义的代表,后者是游牧民族以及恶与非正义的化身。⑮季羡林先生指出:“在印度古代社会中,这两个高级种姓之间有着错综复杂的关系,他们有的时候联合起来,共同压迫和剥削其他低级种姓。有的时候又剑拔弩张,互相斗争。”⑯不难看出,罗摩壁画在造型上的这种寓意无疑是古印度种姓制度和民族矛盾的余风遗响。哈奴曼作为猴族中的大英雄,具有无边的法力和变幻莫测的本领,其面容和身躯可随意变化,力大无比,能移山倒海。他对王子罗摩无比忠诚,画面中常常是双膝跪地,双手合掌胸前,神态虔诚恭敬。而在战场上则英勇顽强,不怕艰难,带领猴军与罗波那、魔军进行殊死战斗,屡屡立下汗马功劳,故被誉为是智慧、勇力、正义、忠诚的化身。

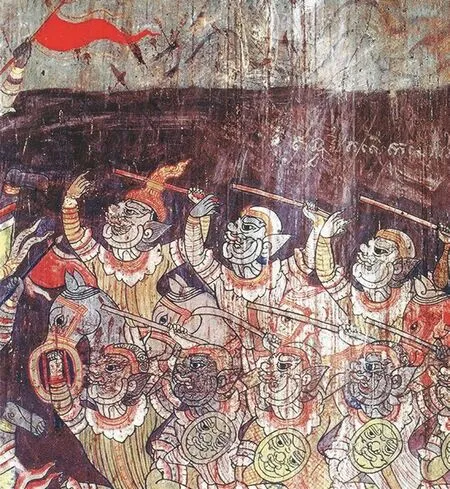

在178幅壁画中,描绘了宏伟壮丽的宫殿,城市中王公贵族和平民百姓的生活轶事以及行进中的军队和猴军与魔军的激战,还有山脉、森林、河流等自然景色,其中一些画面颇具感染力,令人记忆犹新。如第5幅《金翅鸟阇咜优私阻拦劫走悉多的罗波那》、第31幅《哈奴曼用巨大的身躯搭桥让猴兵们过河》(图1)、第51幅《须羯哩婆折断了罗波那的巨大华盖》(图2)、第53幅《哈奴曼将罗摩和他的寝帐含入口中》(图3)、第112幅《罗波那的送葬队伍》(图4)以及大量的猴军与魔军的战斗场面(图5)。

图1:神猴哈奴曼用巨大的身躯搭桥让猴军过河,曼谷王朝前期(1782~1855年),泰国大王宫玉佛寺回廊壁画,第31幅(笔者摄)

图2:须羯哩婆折断了罗波那的巨大华盖,曼谷王朝前期(1782~1855年),泰国大王宫玉佛寺回廊壁画,第51幅 (笔者摄)

图3:哈奴曼将罗摩和他的寝帐含入口中,曼谷王朝前期(1782~1855年),泰国大王宫玉佛寺回廊壁画,第53幅 (笔者摄)

图4:罗波那的送葬队伍(局部)曼谷王朝前期(1782~1855年),泰国大王宫玉佛寺回廊壁画,第112幅(笔者摄)

图5:猴军与魔军的惨烈厮杀,曼谷王朝前期(1782~1855年),泰国大王宫玉佛寺回廊壁画(笔者摄)

玉佛寺回廊壁画始绘于200多年前,但至今看上去仍感觉是新绘制的一样,这无疑是不断修复或重画的结果。由于东南亚炎热潮湿的气候不利于壁画的保存,故需对被湿气和雨水侵蚀的画面进行定期修复,这种修复与中国对寺庙、宫殿建筑所进行的彩绘、油饰、翻修有异曲同工之妙,是东南亚佛寺和宫殿壁画“活态”存在的重要特征。⑰据记载,玉佛寺回廊壁画每25年左右就要修复或重画一次。如1832年拉玛三世为庆祝曼谷王朝50周年的第一次修复;1882年拉玛五世朱拉隆功为庆祝曼谷王朝100周年的第二次修复;1932年拉玛七世巴差提勃为庆祝曼谷王朝150周年的重新修复;1970年泰国政府请来有关方面的专家,经过周密的研究和策划,从1970年到1980年又一次进行了更为科学地修复⑱。

另外,壁画在表现形式上充分利用长廊式的墙面,强调图像的叙事性,各种人物景物皆按故事的先后秩序一一出场亮相,步移景异,情节内容层层递进。通过运用散点式、鸟瞰式的透视,使每铺壁画皆呈现出全景式构图的宏大场面。不同人物的活动都融入在山水、森林、建筑之中。造型写实,描绘准确,以线勾勒,施以重彩,呈现出精致细腻的效果。为了更好地突出形象,在远近、深浅、明暗、层次、质感、立体感等方面,彩用点缀、皴擦、晕染等技法,增加了画面的层次感。在用色上,天空、山丘、森林、草木等多用蓝、青绿等偏冷的色彩,人物、动物、建筑等多用橙、黄、土红等偏暖的色彩。其中还有一个最大的特点,即是在衣冠、车马、建筑上大量使用金色,通过描金、沥金等手法,形成色彩上金色与五彩、质地上的锃亮光泽与亚光、无光的对比,使画面呈现出富丽堂皇的艺术效果。

除玉佛寺的罗摩故事壁画外,泰国北部的娘帕耶寺佛殿(Vihara of Wat Nang Pya)和彭世洛府(Pisnulok)寺庙里也保存着曼谷王朝拉玛三世时期绘制的摩罗故事壁画。⑲

在柬埔寨,自国王蓬黑阿·亚特1434年从吴哥迁都至金边后,就开始大兴土木修金边大王宫。不过,今天人们看到的大王宫则是由法国工程师于1866年设计建造并在20世纪初进行扩建的。王宫由曾查雅殿、金殿、银殿、舞乐殿、宝物殿等建筑群组成,金色屋顶和黄墙环绕的建筑传承了高棉传统建筑的风格。在银殿(Silver Pagoda,也称银佛寺或玉佛寺)围墙内侧长长的回廊上,绘有高2米多、长达800余米的罗摩故事壁画。绘制时间为1903年(另说绘于1893~1904年)⑳,虽算不上是古壁画,但迄今也有百余年历史。其表现形制与曼谷玉佛寺相近,不同的是,后者每幅壁画之间都有明确的隔断,并且在每一幅壁画的下方中央都用泰文标注了序号和题目,而前者没有明确区分每一幅画面的隔断及说明标注,故给人一画到头或一幅画长达几十米、上百米的感觉。不过,人们可以依据长廊天棚上梁架之间相同的隔断,即每一梁架间设置两幅壁画来判断壁画的幅数和尺寸。

如前所述,柬埔寨有辉煌的吴哥文明,有大量表现罗摩故事的旷世杰作。不过,吴哥时期的文化主体属于印度教、婆罗门教和大乘佛教。从蓬黑阿·亚特国王迁都至金边修建王宫至今,500多年的历史中柬埔寨主要信奉南传佛教,因此不难发现,银殿回廊壁画与吴哥艺术并无直接联系,在罗摩故事版本和造型上也找不到相应的传承关系。从历史上看,暹罗是从16世纪中南半岛几个世纪以来最强大的政治和社会实体,其政治军事力量对缅甸、老挝和柬埔寨有所控制,其文化影响力要比其它地区更大、更明显。特别是从大城后期、曼谷王朝时期到20世纪初,暹罗积极鼓励南传佛教和罗摩文化的对外传播,并以南传佛教为纽带形成了国与国之间文化上的互通互融,强化了罗摩文化作为东南亚文化的灵感来源和重要主题。鉴于在18世纪以来柬埔寨一直受到暹罗的钳制,故可以推测,罗摩故事是在南传佛教盛行于柬埔寨之后从泰国传入的㉑。关于这一点,印度学者D.P辛加尔认为:“佛教(南传)什么时候成为柬埔寨首要的宗教还不清楚。它长期兴旺,偶尔受到王室的庇护,但它从不是国教,从没有占据统治地位。看来,似乎是最初受到柬埔寨影响的暹罗后来帮助柬埔寨皈依了佛教。这次变革几乎是彻底的。”㉒

与曼谷玉佛寺长廊式壁画一样,金边银殿回廊壁画也通过横向渐进式的叙事性画面将故事情节一一展开。从形式风格上看,两寺壁画比较相近。从罗摩故事版本由泰国传入柬埔寨,再从金边大王宫壁画的绘制年代晚于曼谷玉佛寺回廊壁画来看,可以判断金边银殿回廊壁画明显受到曼谷玉佛寺回廊壁画的影响。当然,银殿回廊壁画并非单纯的模仿或移植,其在具体的情节选取、画面构成、人物造型等方面也形成了自身的独特风格(图6、7)。特别是猴军与魔军的形象特征、人们的服饰穿戴皆具有高棉传统文化的特点(图8、9)。在设色表现上,比起曼谷玉佛寺回廊壁画多用描金表现人物、工艺味道十足来,银殿回廊壁画的画面感更强,加之因多年战乱不曾修复,整体上呈现出古旧和沧桑之貌。㉓

图6:行进中的罗摩军队,1903年,金边大王宫银殿回廊壁画(笔者摄)

图7:哈奴曼剑取魔将首级,1903年,金边大王宫银殿回廊壁画(笔者摄)

图8:奔向战场的猴军,1903年,金边大王宫银殿回廊壁画(笔者摄)

图9:向罗摩大军发起抵抗的魔军,1903年,金边大王宫银殿回廊壁画,(笔者摄)

柬埔寨暹粒省的沃波寺(Wat Bo)规模或体量并不大,但因其主殿绘有200多幅罗摩故事壁画而变得十分有名。该壁画的绘制年代说法不一,一种观点认为是始绘于19世纪末(1887~1890年),理由是在东大门上雕刻着暹罗的纹章,上面明显写着寺院修建期间或之后不久就被暹罗占领,说明当时的壁画是在暹罗的控制下绘制的。另一种说法由玛德琳·吉托(Madeleine Giteau)提出,认为这些壁画可能是在20世纪20年代后期绘制,因为壁画创作是为了庆祝沃波皮影学院(Shadow Theatre School of Wat Bo)的成功创办。㉔

沃波寺壁画被认为有可能是依据泰国《罗摩神话》文本所绘。㉕从壁画的形式风格看,作者并非是受过绘画训练的专业画家,而有可能是皮影剧院的设计师和皮革人物裁剪师。从风格上看,壁画中的人物与雕刻在皮革上的人物非常相近:如相同的衣服、相同的装饰和一些固定的身体姿态,人物形象也多呈平面化或剪影式造型。另外,壁画中较少有背景和进深空间,只有平面的建筑和散落的灌木,缺少透视深度,画中的人物都处在一个平面上,壁画中的画面内容和场景也似乎是按照在皮影剧院演出时出现的顺序来一一呈现(图10、11)。再有,壁画在建筑空间中的布局,与曼谷玉佛寺、金边银殿的回廊壁画是按情节内容顺序以回廊的空间逐一推进不同,沃波寺壁画的排列顺序较为复杂,它是以祭坛后面的西墙和佛像为起点通过来回或折线的布局展现,游客必须按照顺时针方向,从西墙往北,然后是东墙和南墙,且每堵墙至少要走三次,才能完整浏览或读懂故事内容。

图10:欢呼的猴军,19世纪末,柬埔寨暹粒省瓦特波寺,出自Vittorio Roveda:In the Shadow of Rama, River Books, 2015年,第80页

图11:猴军与魔军的格斗,19世纪末,柬埔寨暹粒省瓦特波寺,出自Vittorio Roveda:In the Shadow of Rama, River Books, 2015年,第139页

沃波寺壁画还有一个不同寻常的地方,就是几乎所有画面中的场景都有简短的标题和铭文。铭文大部分是高棉语,也有少数是泰语。据推测,这些标题不是由画家自己所写,而是由知道这些故事顺序的人添加的。㉖从壁画的造型看,与之前两王宫佛寺的壁画风格迥异,其造型以线立骨、淳朴率真,非常规的布局和叙事性的解读引人驻足。

一般认为,最早在蒲甘时期(公元11~13世纪),罗摩故事便已传入缅甸,并在佛寺中留下相关的壁画。如在蒲甘阿难陀佛寺釉面砖上所描绘的550个本生故事中,就有十车王本生中的罗摩、罗什曼那、悉多等人物故事。在敏格巴古标基佛塔和外基茵古标基佛塔中也有描绘十车王的壁画㉗。在贡榜王朝时期(1752~1885)也有许多表现罗摩故事的壁画、石雕、木刻等,这些作品在展现独特风格的同时,也反映出对泰国文化的吸纳和移植。然而遗憾的是,这些艺术作品很少被保存下来,现今在佛寺中能看到的罗摩壁画作品,几乎皆为现代画师、画工绘制。另外,也有现代画家创作的绘画作品。如吴哥礼(1920~1982)创作的《罗摩追鹿》,吴梭为吴波盛的《布翁道罗摩故事》(面具罗摩故事)文学作品所绘制的插图等㉘。

比较而言,老挝的罗摩故事艺术受泰国影响较为明显,这一方面是老挝在历史上长期受到暹罗的控制(1779年至19世纪中叶为暹罗附属国);另一方面是“老挝人和泰国东北部佬族属于同一民族,说同样的语言,有相同的风俗和文学传统,所以19世纪初以前,老挝和泰国东北部的文学无法也不应该以现在的国界划分。”㉙因此,美术也一样,从留存下来的罗摩故事壁画或壁饰看,其样式明显受到泰国的影响。如在琅勃拉邦香通寺(Wat Xieng Thong)礼拜堂建筑外墙上,就有许多受到壁画影响的罗摩故事的大型木制浮雕,体现出很高的造型艺术水平(图12)。在重彩壁画方面,年代较为久远的作品很少保存下来,现能看到的多为现代人绘制的作品。如万象乌勐寺(Vat Oup Moung)内部,就有老挝民间艺术家狄潘于1938年绘制的33幅罗摩故事壁画。作品长约20米,宽5.5米,虽然不能称为老挝艺术的经典之作,但却是老挝民间艺术的杰出范例。㉚张玉安先生评述道:“狄潘以民间艺术家特有的天才和技巧,以老挝的社会和文化为背景,完整地描绘了老挝文本的罗摩故事,生动地刻画了老挝人的民俗风情”。㉛在壁画中,诸如挑担的妇女,推着手推车的男人,田里耕种的农夫,哄摇婴儿入睡的母亲以及屋檐下歇息的水牛等情景,都充满了老挝日常生活的气息。

图12:《摩罗的故事》木雕,老挝琅勃拉邦香通寺皇家藏仪礼堂北立面隔扇窗(笔者摄)

三、多元化的形式风格

东南亚的罗摩故事艺术,最初受到印度文化深入而广泛的影响,但在长期的发展中,已逐渐形成了自己独特的艺术风貌,成为世界美术史中不可替代的重要组成部分。罗摩故事内含普世的道德、哲学和宗教思想,加之情节复杂、人物众多,故而在壁画表现时多采用叙事结构,通过层层递进、引人入胜的情节描绘,建立起了图像与观者之间的视觉与心理联系,强化了人们对主人公的命运、性格、行为、思想、情感、心理状态等方面的了解。在形式风格上,由于历史上南传佛教国家的相互交流和影响,逐渐形成了“你中有我”“我中有你”的特性,整体上看有相似和相近的感觉。不过,从微观上看,因国家、民族、地域、年代的不同,也呈现出各地壁画之间的差异性。归纳起来它主要表现在以下方面:一是因罗摩故事版本不同而在具体绘制内容上的差异;二是因民族和地域风土人情的不同所表现出的在人物形象、服装服饰等方面的差异;三是画师、画工对文本认识理解不同和艺术修养、技术水平高低所形成的差异;四是皇家御用画师的传统粉本与民间画工传续样式不同所呈现的差异。

比较而言,御用画师的传统粉本造型写实、准确,画面结构严谨,色彩鲜艳亮丽,笔触纤细精致。罗摩、罗什曼那、悉多和神猴哈奴曼、猴将猴兵等正面人物,以及十车王罗波那、魔将魔兵等反面人物的形象皆有明显的程式化造型特点,并具有一套成熟的设色和绘制方法,这种程式化是罗摩故事绘画造型及工艺所依照的规范和原则。而民间画工的样式无论是在人物、景物造型和设色上都相对自由,呈现出淳朴无华、稚拙率真的趣味。不过,无论是御用画师的传世粉本还是民间画工富有地方特色的样式,都展现出了鲜明的东南亚绘画的风格特征。

另外,时代发展、社会变迁也会对壁画的风格造成影响。如在西方势力和文化还未对东南亚本土文化形成明显影响之前所绘制的壁画,一般都忠实地承袭东方传统造型的特点,如画面多为散点式或鸟瞰式布局,在空间上不强调立体感和虚实效果。无论是罗摩、猴军、魔王、魔军以及各种动物,还是建筑物、器物和自然界的山水丛林、花草树木等形象,都呈现出平面化的造型取向。形象繁复但主次分明、疏密有致,并注重以人物形体的侧面或半侧面以及动势、动态来充分表现对象的形态特征。在表现上强调线条勾勒、随类赋彩、以色貌物,多用平涂和有限度的渲染,呈现出东方艺术的造型特征和审美趣味。不过,这样的壁画遗存有限,主要原因是东南亚地区多雨潮热使壁画不易保存,加上壁画不断被油饰、翻画、重画的“活态性”特征所致。

随着西方势力的入侵及其文化的影响,壁画也开始吸收西方绘画的观念和技术。其中有的壁画是在不断修复和重绘的过程中逐渐发生变化的。如始绘于1788年的曼谷玉佛寺回廊壁画,尽管有传承的粉本,但该壁画在一次又一次地修复或重绘中,也吸收了一些西方绘画的造型特点和表现技法。从目前壁画中可以明显看到,其人物、建筑仍然是传统的程式化造型,在表现上基本保持平面化和装饰性的特点,技法强调以线立骨、重彩渲染,并多施以金色。但在山峦水涧、花草丛林等自然风景的表现上,则注重对深远空间和虚实效果的追求。另外,绘制于1903年的金边银佛寺回廊壁画的情况也与曼谷玉佛寺回廊壁画相近,但由于20世纪后半叶柬埔寨国运灾难,国弱民穷,使壁画一直没有进行过大规模的修复。其画面没有像玉佛寺回廊壁画那样贴金描彩、常画常新,而是满壁尘垢、漫漶脱落。这种情况倒使其画面较多地呈现出东方绘画的艺术特色,给人一种历久弥新之感(图13)。

图13:猴军与魔军的殊死搏斗,1903年,金边大王宫银殿回廊壁画(笔者摄)

结语

罗摩故事壁画是东南亚艺术的一朵奇葩,它一方面具有明显的宗教性特点,罗摩兼具佛本生和英雄的双重角色,与南传佛教的教义和观念并行不悖。同时又具有明显的世俗性,其艺术形象的创造不仅是因缘和合而成,也是对尘世生活和现实形象的模仿、描绘,因而包含着深沉而宏大的文化内涵。从本质上讲,它“所要表现的并非是物而是情,而且它所要做到的并非是表现而是暗示;它所依赖的不是色彩而是线条。它所要创造的是审美或宗教情绪而不是复制的真实,它所感兴趣的是人与物的‘灵魂’或‘精神’,而不是物质的形式”。㉜这种借物言意的艺术,与人们的精神、情感、意识相对应,一直以来深受东南亚南传佛教国家人民的喜爱。对于创作这些壁画的艺术家或工匠而言,罗摩故事曲折的内容和美好的愿景,激发了他们的艺术灵感和大胆的想象力,并引导他们从“现实世界走向超现实的精神世界,从表现有限的事物发展为追求表现无限的理念”,㉝从而留下了许多精彩绝伦的作品。除了在宫殿和寺庙中绘制的罗摩故事重彩壁画外,还有诸如用漆画、金水漏印、木制浮雕、石刻、螺钿、刺绣、蜡染、陶瓷、金属等制作的壁画、壁饰及工艺品。在表现形式上既有长达千余米的巨制壁画,也有剪纸、扇面等精致小品。其多姿多彩的图像,为我们认识、了解东南亚南传佛教国家的独特文化提供了直观而丰富的视觉体验。

注释:

① 中南半岛是东南亚的一个半岛,包括越南、老挝、柬埔寨、缅甸、泰国五国以及马来西亚西部、中国云南南部。因处于中国南方,中国称为“中南半岛”。国际上称为“印度支那”,中国在学术上有时也称作“印度支那半岛”。

② 法国东方学家乔治·赛代斯(1886~1969年)指出:“印度化过程在本质上应当理解为一种系统的文化传播过程。这种文化建立于印度的王权观念上,其特征表现在婆罗门教和佛教的崇拜、《往世书》里的神话和遵守《法论》等方面,并且用梵文作为表达工具。”见(法)乔治·赛代斯:《东南亚的印度化国家》,北京:商务印书馆,2018年,第34页。

③ 李谋:《缅甸与东南亚》,广州:中国出版集团、世界图书出版广东有限公司,2015年,第146页。

④ 张玉安、裴晓睿:《印度的罗摩衍那与东南亚文学》,北京:昆仑出版社,2005年,第41页。

⑤ 同注④,第57页。

⑥ 吴哥窟是苏利耶跋摩二世(1113~1150年在位)时为供奉毗湿奴而建,历经三十多年才完工。是世界上最大的庙宇类建筑,1992年被联合国教科文组织列入世界文化遗产

⑦ 巴戎寺,由苏利耶跋摩一世(1002或1010~1050年在位) 始建,后由阇耶跋摩七世(1125~1219年)重建。由于阇耶跋摩七世将国教由原来的印度教改换为大乘佛教,故巴戎寺建筑中出现了莲花、四面菩萨像等佛教元素。另外,巴戎寺的回廊有长达1200米、刻画了11000个人物的浮雕,其丰富的内容和精湛技艺令人惊叹。

⑧ 同注③,第146页。

⑨ 同注③,第123页。

⑩ 同注④,第148页。

⑪ 同注④,第133页。

⑫ 泰国人民把罗摩王当作一位英勇、贤明、爱民如子的圣君。故在大城王朝时期,君王封号中多有“罗摩”的字样。“罗摩”又译作“拉玛”,故有了人们熟悉的“拉玛一世”,“拉玛二世”等称呼。

⑬ 《拉玛坚》是由印度史诗罗摩衍那派生出来的泰国史诗。《拉玛坚》保留着原作《罗摩衍那》的主要故事情节,但其中人物、地名等名称已经变成泰国式的叫法。

⑭ 戚盛中:《泰国民俗与文化》,北京:北京大学出版社,2013年,第248页。

⑮ 同注④,第35页。

⑯ 季羡林:《比较文学与民间文学》,北京:北京大学出版社,1991年,第267页。

⑰ 其“活态”性表现在:一方面绘有壁画的佛寺、宫殿都在被持续使用,另一方面壁画必须被时常修复或重画,以保持其良好的视觉效果。因此,与我国北方一些已经成为古迹、文物的石窟和寺观壁画所采取的原状保护不同,这里是一种“活态”的“保护”。

⑱The Story of Ramakian, Sangdad Pueandek Publishing Co,Ltd,P.7.

⑲ 同注④,第322页。

⑳ 同注⑱,第8页。

㉑ 阿瑜陀耶王朝(1350~1767)在1431年征服吴哥时,就从高棉人那里接受并推崇信奉南传佛教。之后,在暹罗日益兴旺发达的南传佛教文化又极大地影响了柬埔寨,并助推柬埔寨全面信奉南传佛教。参见安佳:《东南亚南传佛教壁画考察与述略》,《艺术设计研究》,2021年第1期,第71页。

㉒ (印)D.P辛加尔:《印度与世界文明》(下册),北京:商务印书馆,2019年,第168-169页。

㉓ 参见安佳、赵云川:《 金边王宫回廊壁画浅析》,《文化月刊》,2018年第2期,第76页。

㉔ Vittorio Roveda:In the Shadow of Rama, River Books,2015,P.83.

㉕ 同注⑱,第84页。

㉖ 同注⑱,第86页。

㉗ 同注④,第331页。

㉘ 同注④,第334页。

㉙ 同注④,第136页。

㉚ 同注④,第324页。

㉛ 同注④,第331页。

㉜ (美)威尔·杜兰特著,中国台湾幼狮文化公司译:《世界文明史东方的遗产》(下),北京:东方出版社,1999年,第720页。

㉝ 邱紫华:《印度古典美学》,武汉:华中科技出版社,2006年,第22页。

本文为国家社科基金艺术学项目“东南亚南传佛教壁画研究”(编号:18BFO96)的阶段性成果之一。