隋唐时期丝绸之路文化交流的特点

——以莫谢瓦亚·巴勒卡出土的锦袍为例

2021-07-15魏丽

魏 丽

引言:高加索北区出土织物

莫谢瓦亚·巴勒卡(Moshchevaja Balka)墓地位于高加索山西北麓的大拉巴河(Bolshaya Laba)上游,现属俄罗斯东南部的卡拉恰伊·切尔克斯西亚(Karachay-Cherkessia)自治区,位于今天俄罗斯和格鲁吉亚的接壤处。此地海拔在一千公尺以上,土壤干燥,文物保存条件良好。

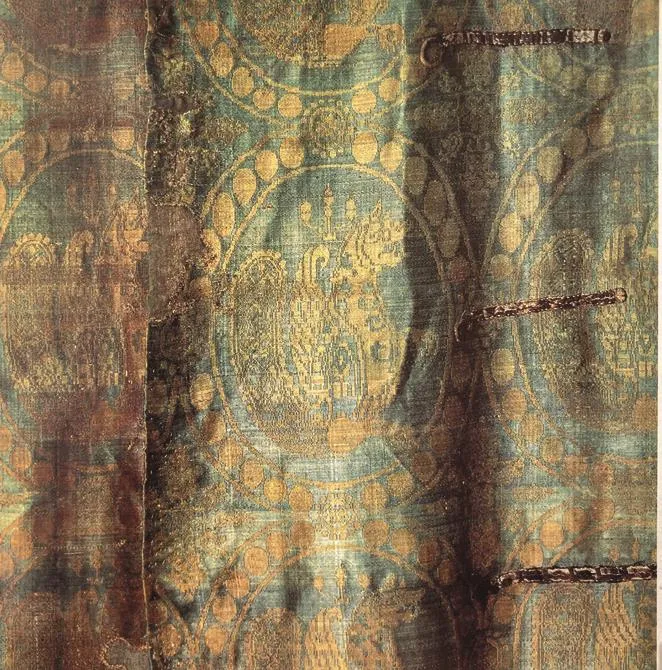

从19世纪末开始,莫谢瓦亚·巴勒卡墓地及周边地区就开始不断出土各种器物、织物、文书、帐簿及手工艺品,是一个巨大的墓葬群。其中,莫谢瓦亚·巴勒卡墓地出土织物近300片,现藏于俄罗斯埃米塔什博物馆。本文重点讨论1967年在莫谢瓦亚·巴勒卡墓中出土的一件深绿色锦袍(图1)。

图1:莫谢瓦亚·巴勒卡墓出土锦袍(图片采自仝涛《北高加索的丝绸之路》,文物出版社,2011年,图二)

一、深绿色联珠纹锦袍

目前学界公认此锦袍属于8~9世纪的产物,但是关于此袍原产地和穿着者的身份目前还没有一个明确的说法。本文将从锦袍的材质、图案、样式几方面着手,探究锦袍产地和穿着者的身份。

首先,材质。首位对此锦袍展开研究的俄罗斯学者,也是墓葬发掘者耶鲁撒利姆斯卡娅(A.A.Epycaлимcкaя)明确指出,此锦袍产于粟特地区布哈拉(Bokhara,位于乌兹别克斯坦)附近的赞丹尼奇村。张广达先生指出,“此锦袍内衬沿边是用昭武九姓(粟特)丝绸,沿边上有兰花纹样,袍带或饰纽是用窄幅的中国生产的黑底线花纹的羽纱制作的。”①仝涛先生认为,该墓葬出土织物反映出拜占庭、中亚和中国文化的混合。②

根据上述学者的研究,这件锦袍的面料产自粟特地区;沿边丝绸是昭武九姓的粟特人生产,也就是从中亚粟特地区迁到中国的粟特人所生产;闭合门襟的饰纽可能是生活在中国的粟特人,也可能是中国人生产的。锦袍内衬填充松鼠皮,这是件在寒冷季节或寒冷地区所穿着的长袍。

然而,笔者认为,锦袍上的图案完整,沿边装饰和羽纱饰纽都凸显出裁剪的精良,松鼠皮填充也说明用料讲究;在锦袍领口下方的衬里中,能看见小块碎面料拼接的痕迹,这应该是为了减少对珍贵丝绸的浪费。从这些特点来看,基本可以排除山民将劫掠来的丝绸缀补成衣服的可能性。这应该是一件来自粟特地区的属于上层阶级的御寒锦袍。

其次,图案。这件深绿色锦袍上的联珠纹样以四方连续式的骨架铺满了整件锦袍,在联珠环间的空隙处填有十字形植物纹样(图2),在每个联珠环内有面向右方的狮头鸟西姆赫(Simurgh)。

图2:莫谢瓦亚·巴勒卡墓出土锦袍局部(图片采自Islamic art and architecture 650-1250/Richard Ettinghausen, Oleg Grabar, Yale university press pelican history of art, reprinted 2017, fig.202)

狮头鸟西姆赫是波斯神话和文学作品中经常出现的神鸟,长着有牙齿的狮头或狗头,有美丽的双翼和大尾巴,锋利的狮爪。在萨珊王朝时期(公元226~651年)被用作皇家象征,萨珊王朝自3世纪就建立了政府控制的丝绸织造业,狮头鸟西姆赫开始普遍出现在织物中。在伊朗西部塔克·布斯坦的萨珊遗址(Taq-Ⅰ Bustan)和粟特人的集聚地阿夫拉西亚布(Afrasiyab,今乌兹别克斯坦东部),都出土了产于当地的联珠纹狮头鸟丝绸。③

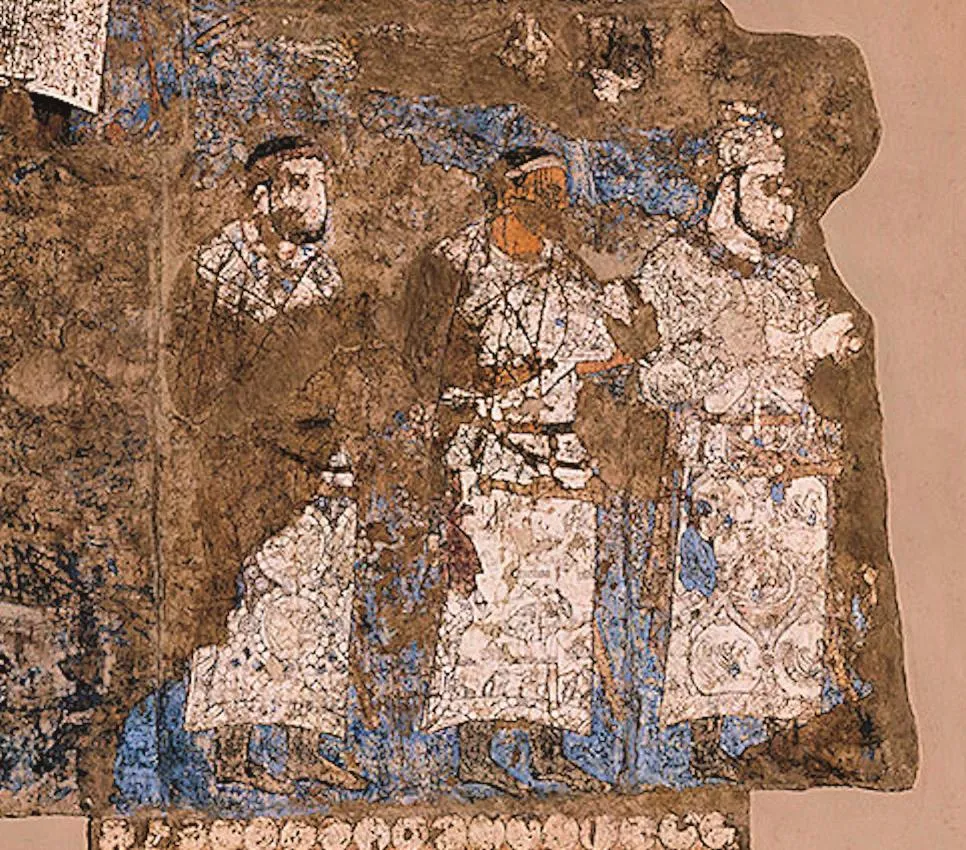

公元651年萨珊波斯被阿拉伯人所灭,阿拉伯人控制下的粟特织造作坊也继续沿用萨珊样式,只是在形式上略作调整,如出土于中亚的7世纪的粟特织物(图3),纹样结构和配色都没有变化,只是在联珠环相切处的小珍珠环内镶嵌了新月形,以适应新的变化,这种在伊斯兰时期使用萨珊风格的现象一直持续到10世纪。

图3:出土于中亚的粟特织物(图片采自Ancient Arts of Central Asia/Tamara Talbot Rice, London, Thames and Hudson,1965, fig.99)

再次,款式。笔者一开始根据已有研究成果和刊布的图片判断,此袍圆领、长袖、窄袖口,与拜占庭的圆领窄袖长袍达尔玛提卡(Dulmatica)的样式相似。另外,张广达先生的描述“领口前方镶嵌以小方块矩形的拜占庭丝料”④,容易使人联想到拜占庭大斗篷胸前的矩形装饰——塔布里昂(Tablion)。但是经过仔细考虑后,笔者认为此锦袍与拜占庭长袍有着明显区别,首先,拜占庭矩形装饰不直接饰于长袍上;其次,达尔玛提卡为通体套头袍服,腰间不做裁剪,衣襟不开衽,此袍是左衽,上下分开裁剪后又进行缝合。所以,从款式上排除了拜占庭长袍的可能性。

这件出土锦袍为上下身分开裁剪后,又在腰间进行了缝合,在腰际线位置能看到缝合线,上身合身贴体,下身为阔口裙体。在伊朗塔克·布斯坦(Taq-ⅠBustan)4世纪的岩石浮雕中(图4),国王所穿圆领窄袖左衽长袍,腰间系带以遮挡缝合线,长袍上饰有狮头鸟纹样,在领口和腰间都有华丽的珠宝配饰,这应该是此锦袍的穿着效果。但浮雕中国王长袍长至膝盖,此锦袍长约1.4米,穿着后长至脚踝,笔者认为这应该是在波斯长袍样式上所作的新变化。

图4:伊朗4世纪的塔克·布斯坦岩石浮雕局部(图片采自Ancient Arts of Central Asia/Tamara Talbot Rice, London,Thames and Hudson, 1965, fig.153)

伊斯兰史学家格拉巴(Oleg Grabar)先生认为此件锦袍为“长袖,向左缠绕,以辫子状的扣环缝合,与圣彼得堡冬宫博物馆藏的镀金银碗上人物的服饰相同(图5)。”⑤根据格拉巴先生的判断,银碗上的人物服饰是中亚地区的对称翻领束腰长袍。中亚史学家加富罗夫绘制的《六至八世纪中亚各族人民服饰》,⑥其中就有这种对称三角翻领的上衣(图6)。

图5:圣彼得堡藏的镀金银碗(图片采自Islamic art and architecture 650~1250/Richard Ettinghausen Oleg Grabar, Yale university press pelican history of art, reprinted 2017, fig.194)

图6:公元6至8世纪的中亚服饰(图片采自姜伯勤著《中国祆教艺术史研究》,图13-9)

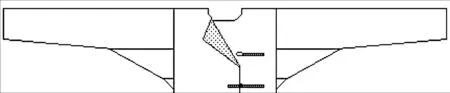

但此出土锦袍的圆领打开后只能在一侧形成三角翻领(图7),这与中亚地区的束腰长袍卡夫坦(kaftan)更接近,卡夫坦是粟特贵族的常见服饰,常在右侧形成一个三角翻领。⑦学者贝蒂(Betty Hensellek)指出卡夫坦的外轮廓在7世纪为H形,如乌兹别克斯坦阿芙拉卜博物馆(Afrasiab Museum)的7世纪粟特壁画中的男子长袍(图8),长袍上饰有狮头鸟,下身的裙体修身贴体;到了8世纪下身裙体呈沙漏形,如塔吉克斯坦片治肯特(Panjakent)地区8世纪的粟特壁画中宴饮的男子(图9),裙体的喇叭口扩大呈沙漏形,突出了男性宽阔的肩膀和结实的腰部,这是为了适应8世纪粟特精英男子对理想体型的要求,服饰上相应地做出了变化。⑧

图7:出土锦袍领口结构图(笔者绘制)

图8:乌兹别克斯坦阿芙拉卜博物馆保存的7世纪壁画(图片采自Lions, Silks and Silver:The In fluence of Sasanian Persia /Heleanor B. Feltham, fig.12)

图9:塔吉克斯坦片治肯特地区的8世纪粟特壁画(图片采自Sogdian Fashion/Betty Hensellek,Smithsonian Institution. fig.4)

这件出土锦袍呈沙漏形轮廓,在裙体背面还有两个开口,这两个开口不仅强化了沙漏形轮廓,也更方便骑行。另外,该墓地还出土了一件沙漏形的圆领窄袖的儿童长衫,由袍带闭合左衽门襟,款式和结构与此锦袍相同。所以,笔者认为该墓地出土的锦袍和儿童长衫都是紧跟时代潮流的时尚锦袍,体现着当时人们的时尚追求。

这件锦袍不仅图案华丽,在穿着时还会在圆领上佩戴珠宝,腰间系华丽的腰带,只有游走于中国、中亚与西亚之间的粟特商人才能将贵重的粟特面料、华丽的波斯纹样、沙漏型的外轮廓等多元文化同时使用在一件锦袍当中。莫谢瓦亚·巴勒卡墓地所出土的纺织品中,产于粟特地区布哈拉附近的赞丹尼奇村的约占60%。⑨出土粟特锦的数量如此之多,显示出这件锦袍的穿着者很可能是从事远距离国际丝绸贸易的粟特商业贵族。

二、中国艺术遗存的出土

1967年,莫谢瓦亚·巴勒卡墓地出土唐锦约100片,还有汉文文书及其他唐人遗物(账历、佛经残片、佛教绢画、旌幡、纸花),学者们已对其持有者的身份进行了推测,唐锦和账历说明持有者是专门从事远距离国际丝绸贸易的大唐行商;佛经残片和佛教相关的遗物(绢画残片、旌幡的残片、纸花)可能是商人随身携带的物件,也可能是与商队同行的佛教僧侣。⑩

在当时的政治环境中,唐朝与欧洲直接建立商业往来几乎是不可能的,而擅长经商的粟特人就是唐朝商人最佳的结盟对象。中国与粟特之间一直都有密切往来,特别是萨珊朝被阿拉伯所灭后,公元681~683年,阿拉伯人持续袭击粟特地区;到了公元721~732年,粟特地区已完全为阿拉伯人所控制,粟特人不断迁入中原。唐朝与粟特人之间开始了更深入的相互影响,除了服饰文化中胡人的汉化或汉人的胡化,在染织技术上也有一个良好的互动。莫谢瓦亚·巴勒卡墓地在1972年又出土了几件夹缬绢,赵丰先生复原了其中一件狮纹夹缬绢(编号Kz6734),他指出,“此墓地出土的狮纹夹缬绢与中国动物纹夹缬技术的时代非常接近。”⑪学者贝蒂(Betty Hensellek)认为中世纪粟特人的抗蚀剂染色技术(resist-dyeing)与当时日本和中国的夹缬技术非常相似,⑫所以,与中国一直都保持良好互动的粟特人掌握了这种来自中国的新技术。

与中国交好的粟特人,也必须对贸易线路及周边邻国的政治和习俗都比较熟悉,中国商人才愿与其结盟,共同进行远距离的国际贸易。在莫什切瓦贾·巴尔卡墓地还出土了几片袖子碎片,其拼合后的图案风格早在公元1世纪的中亚粟特地区就已流行过。⑬可见,粟特与北高加索还是一直有交涉的。在高加索南部也有粟特样式,美国学者霍夫曼(Hazel Antaramian Hofman)认为亚美尼亚皇室从萨珊时期到伊斯兰时代,所使用的碗盏、织物图案等都是一直使用中亚粟特的样式。⑭

所以,粟特人一直与高加索地区保持着来往,长期交涉也使得粟特人对来往于高加索地区的贸易线路和驿站很熟悉,唐朝商人一定会与熟悉交通路线的粟特商人结盟西行。

三、丝绸之路西段

1、高加索北道

从莫谢瓦亚·巴勒卡墓地出土织物的情况看,当地自外输入的丝织品数量巨大,花色品种繁多,这应该不会是临时、不得已的旁道中出现的现象。

公元6世纪的罗马史家米南德(Menander)称,转贩到罗马的东方丝绸是经撒马尔干,然后取道里海和伏尔加河下游,经北高加索各族人民居住地区,最后进入拜占庭和地中海。⑮法国学者布尔努瓦也提到有一支绕过里海北岸的乌拉尔河和伏尔加河,穿越高加索山口到达小亚细亚的道路。⑯由此可见,有一条道路绕过里海,穿过高加索雪山,最后到达拜占庭,这是一条能在6世纪避开萨珊王朝,到了8世纪能避开阿拉伯人控制的通道。

《隋书 ·裴矩传》卷六十七记载:“……北道从伊吾经蒲类海、铁勒部、突厥可汗庭,度北流河水,至拂菻国,达于西海……”⑰,文中的“北道”也应该是指此道。文中的“突厥可汗庭”是指当时占据高加索地区的西突厥汗国,但到了8至9世纪这片区域由可萨人控制,可萨人继西突厥之后迅速在高加索和里海沿岸崛起,并建立可萨汗国。⑱拜占庭竭力与可萨汗国保持政治结盟、皇室姻亲、商业联系,拜占庭帝国曾七次遣使来唐,⑲都是处于可萨汗国兴盛时期,当时的拜占庭使者很可能就是走这条可萨人控制的北道进入中国。

但这条北道在高加索区域的具体行经线路是不清楚的。目前可以确定,有四个可穿越高加索的山口连接着当时的贸易往来(图10),由西向东依次是科耳喀斯山口(Meotian-Colchiss)、马米松山口(Mamison)、德尔本特山口(Derbent)、达里亚尔山口(Daryal)。其中,科耳喀斯山口和马米松山口距离黑海东岸港口城市苏呼米(Sukhumi)很近,所以经这两个山口的货物运到苏呼米后,再海运至黑海南岸港口特拉布宗(Trebizond),最后直达拜占庭。但是由于阿拉伯与拜占庭之间的战争,及阿拉伯与可萨汗国之间的长期冲突,使得便利的海港贸易经常受到威胁。同样,位于里海西岸的德尔本特山口虽然能直接对接来自中亚的丝绸之路,但这条线路极其脆弱,阿拉伯人的里海舰队可以随时切断这条线路。

图10:穿越高加索的四个山口(图片采自仝涛《北高加索的丝绸之路》,图一)

所以,处于里海与黑海之间的达里亚尔山口就成为最重要的通道。达里亚尔山口位于阿拔斯、拜占庭领土之外,从以上三个山口进出的货物也都能集中到这里,然后南下至两河流域或西行至安纳托利亚。同时,对于始终没有控制住高加索北区的阿拉伯人来说,8世纪末海上丝绸之路的重要性已逐渐超越了陆路丝绸之路。面对滚滚而来的海上贸易利润,阿拉伯人也会放松对高加索北道的管控。

2、阿兰之门

达里亚尔山口也被称为“阿兰之门”,阿兰人是古代占据黑海东北部和西伯利亚西南部的草原游牧民族。670年左右,可萨汗国成为西突厥解体后的继承者,阿兰人也继西突厥的统治后继续处于可萨人的统治之下,可萨人将阿兰人从平原赶入山间,高加索北部的山区成为阿兰人的主要生活区。长期生活在高加索山区的阿兰人,对于艰险的高加索地形相当熟悉,他们应该担当着商队向导和保证商队安全、食物供给等工作,才能使商队顺利穿越高加索。在今天的齐夫吉斯(Dzivgis,今奥塞梯-阿兰共和国境内)附近还能看到容纳当时商队的巨大洞穴,这很可能是当时商队的临时住所。

莫谢瓦亚·巴勒卡墓葬形制为高加索地区传统的石室墓葬形式,属于阿兰人(Alan)的墓葬,时代为公元8至9世纪,墓地出土的这些来自他国的贵重织物,很可能是商队向阿兰人提供服务工作所支付的实物货币。该墓地还出土了一条织有希腊文铭文“Ⅰvanthe Sebastokratōr”的腰带。⑳希腊文是拜占庭的官方语言,“Sebastokratōr”(塞巴斯托)这个称谓出现于公元11世纪,是仅次于拜占庭皇帝的头衔,㉑所以,这条腰带最早也不会超过公元11世纪。

公元9世纪左右阿兰人皈依基督教,隶属于拜占庭君士坦丁堡教区。第四次十字军东征后,同属君士坦丁堡教区的拜占庭皇族来到黑海,建立了特拉布宗帝国(Empire of Trebizond,公元1204~1461年),拜占庭皇族一定会得到阿兰人的支持。所以,这条织有“塞巴斯托”铭文的腰带,也许属于某位拜占庭贵族,也可能是拜占庭为了加强与阿兰人的政治和宗教联系,授予阿兰人以“塞巴斯托”之头衔。

综上所述,莫谢瓦亚·巴勒卡墓葬既有公元8~9世纪的遗存,还有公元11世纪的贵族腰带,这种不同时期艺术遗存的汇集也是拜占庭正教会家族墓中的常见现象。笔者认为,莫谢瓦亚·巴勒卡墓葬应该是某位阿兰部落首领的家族墓。公元8世纪的可萨人与阿拔斯王朝之间的战争持续不断,对可萨人来说,他们一直都面对着阿拉伯人的强大军事压力,所以,可萨人很可能会选择与阿兰人结盟来抵抗阿拉伯人,共同维持北道丝绸贸易的继续。

四、丝绸之路西段的交流特点

总体来看,来自东方的族群和商人,从锡尔河和花剌子模到达里海北岸,渡过乌拉尔河和伏尔加河,经行高加索北道,由阿兰人作商队向导,护送商队跨过“阿兰之门”,并将商队送至下一个驿站。当时往来于高加索山区的阿兰人,使得艰险的高加索与丝绸之路主干道相连接,这在丝绸之路形成了一种分段式、多线条交织的交流模式。

毫无疑问,织物成为当时艺术形式广泛传播的最有效载体。莫谢瓦亚·巴勒卡墓葬出土的锦袍和织物就是多元文化传播和交融的证明,锦袍和织物上的这些华丽图案其本身已经与这一时期的宗教文化、礼仪观念等没有深层次的联系,图案的绚烂形式遮蔽了其原有的宗教内涵,也弱化了人们当时的宗教观念,呈现出一种超越地方模式的国际风貌。

注释:

① 张广达:《文本图像与文化流传》,桂林:广西师范大学出版社,2008年,第125页。

② 仝涛:《北高加索的丝绸之路》,《丝绸之路上的考古、宗教与历史》,北京:文物出版社,2011年,第102-114页。

③ Richard Ettinghausen,Oleg Grabar,Islamic art and architecture 650-1250,Yale University Press Pelican History of Art, Reprinted 2017,pp.125-126.

④ 同注①,第125页。

⑤ 同注③,pp.125-126.

⑥ 中亚史家加富罗夫在所著的《塔吉克史》中,他根据巴拉雷克一切佩壁画绘制了《六至八世纪中亚各族人民服饰》。转引自姜伯勤:《中国祆教艺术史研究》,北京:生活·读书·新知三联书店,2004年,第213页。

⑦ 卡夫坦既适应于宗教场合穿着,也能在宴会场合穿着,后来卡夫坦的圆领结构又演化出能够对称翻领的样式。

⑧ Betty Hensellek,Sogdian Fashion,The Sogdians:Influencers on the Silk Roads, organized by the Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Ⅰnstitution. https://sogdians.si.edu/sidebars/sogdian-fashion/

⑨ 同注①,第125页。

⑩ 同注②,第102-114页。

⑪ 赵丰《敦煌丝绸艺术全集·俄藏卷》,上海:东华大学出版社,2014年,第50页。

⑫ 同注⑧。

⑬ Tamara Talbot Rice,Ancient Arts of Central Asia,London,Thames and Hudson, 1965,pp.110-111.

⑭ Hazel Antaramian Hofman,An Interpretation of Textile Wealth in the eleventh-century Armenian Miniature Family Portrait of King Gagik-Abas of Kars,California State University,Fresno,December 2011,Chapter 1,pp.2-5.

⑮ 同注①,第125页。

⑯ (法)布尔努瓦著,耿昇译:《丝绸之路》,济南:山东画报出版社,2001年,第158-159页。

⑰ [唐]魏征、令狐德棻:《隋书》,北京:中华书局,1973年,第1579-1580页。

⑱ 其疆界从花剌子模西北的哈萨克草原,跨越高加索地区,向西一直延伸到第聂伯河,甚至可能达到了多瑙河地区,向北则到达伏尔加河、顿河和第聂伯河的森林地带。详见A History of Russia, Central Asia and Mongolia:Inner Eurasia from prehistory to the Mongol empire/David Christian, Cambridge, Mass.:Blackwell, p.287.

⑲ 拜占庭曾于 643、667、701、711、719(两次)和742年遣使来唐,据《新唐书》《旧唐书》以及《册府元龟》的记载,见张星烺编注:《中西交通史料汇编》第一册,北京:中华书局,2003年,第195-205页。

⑳ 同注②,第102-114页。

㉑ “塞巴斯托(Sebastokratōr)”头衔是拜占庭科曼尼王朝皇帝亚历克西斯(Alexios Ⅰ,公元1081~1118年)为了纪念他的哥哥艾萨克(Ⅰsaac)创造的。这个头衔也被与拜占庭帝国接壤或处于其势力范围内的公国统治者所使用,如保加利亚帝国、塞尔维亚帝国、尼西亚帝国(the Empire of Nicaea)。