家国情怀素养在中考试卷中的考查

2021-07-12苏罗军刘爱晖

苏罗军 刘爱晖

[摘 要]家国情怀是历史学科五大核心素养之一,初中历史教学中必须要重视对学生家国情怀的培养。文章对2020年长沙市中考文综卷第31题进行剖析,以期对初中历史教学中如何培育学生正确的人生观和价值观以及家国情怀素养带来一定的启发。

[关键词]家国情怀;中考;初中历史

[中图分类号] G633.51 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2021)16-0066-03

家国情怀是教育部颁布的《普通高中历史课程标准(2017年版)》中提出的历史学科五大核心素养之一,是“学习和探究历史应具有的人文追求,体现了对国家富强、人民幸福的情感,以及对国家的高度认同感、归属感、责任感和使命感”。初中历史课程承载着培育学生家国情怀的重要任务。2020年,长沙市中考首次取消考试说明。在这种情况下,如何在中考试卷的历史试题中体现对家国情怀的考查引起了社会的广泛关注。2020年长沙市中考文科综合卷第31题(以下简称“第31題”)在考查学生的家国情怀素养方面,进行了富有启示意义的尝试和探索。本文试对该题进行解析,敬请批评指正。

一、试题解析

中国近代史是一部反抗外来侵略、救亡图存的抗争史,中华民族日渐觉醒,逐渐凝聚出强大的民族精神,并取得了反侵略斗争的完全胜利。阅读材料,完成下列要求。

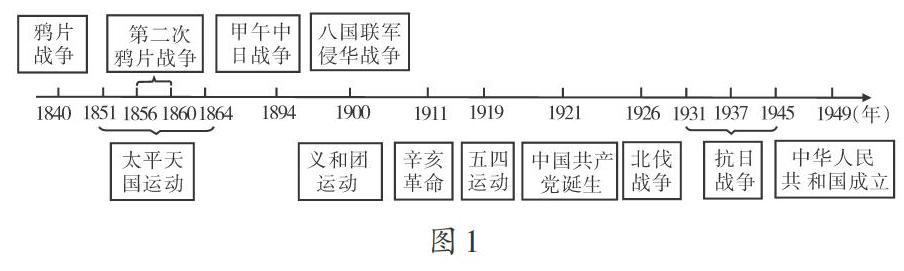

材料一 近代列强发动的主要侵华战争和中国人民的反抗斗争

材料二 依中国社会的现状,宜有一个势力集中的党为国民革命运动之大本营,中国现有的党,只有国民党比较是一个国民革命的党,同时依社会各阶级的现状,很难另造一个比国民党更大更革命的党,即能造成,也有使国民革命势力不统一不集中的结果……工人阶级尚未强大起来,自然不能产生一个强大的共产党一个大群众的党,以应目前革命之需要。

——摘自《中共中央文件选集》

材料三 中华儿女不分民族、阶层、党派、宗教,也不分工、农、兵、学、商各行各业以至海外侨胞,都聚集在抗日民族统一战线旗帜下,汇成全民族抗战洪流,不仅是中华民族觉醒的集中表现,更是中华民族不可战胜的保证。

——摘自《人民日报》(2005年8月15日)

请回答:

(1)材料一中西方列强发动两次鸦片战争的根本原因是什么?旧民主主义革命时期,面对西方列强的侵略,中国人民的历次反抗斗争呈现怎样的共同特点?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析共产党是如何促成“一个势力集中的党”出现的?“国民革命运动”取得怎样的成果?

(3)根据材料三并结合所学知识,归纳“全民族抗战洪流”有哪些具体表现?综上所述,你对“中国人民的反抗斗争”有何认识?

解析:该题依托课程标准和教材内容,从近代中华民族在外来侵略的背景下日渐觉醒并凝聚强大民族精神的角度立意,选编相关历史材料,为考生创设了相对新颖的试题情境。考生通过阅读材料,理解材料内涵,复原历史语境,加深历史认识,最终形成“对国家富强、人民幸福的情感”和“对国家的高度认同感、归属感、责任感和使命感”。

该题的材料一关注了鸦片战争爆发180周年、甲午中日战争战败125周年、八国联军侵华战争爆发120周年、上海早期共产党组织成立100周年、抗日战争胜利75周年等多个周年历史事件,并且将这些事件在时间轴中顺序呈现,引导学生把一个个相对孤立的历史事件放到整个中国近代历史发展的进程中来考察,促使学生思考列强一再侵华的原因和近代中国人民反抗外来侵略的斗争精神及其呈现出的共同特征。针对第(1)问中的第一个问题,依据所学知识可知:林则徐虎门销烟后,英国政府公然支持毒品走私,发动侵华战争,可知其目的是为了打开中国市场,掠夺原料。鸦片战争中,三元里人民抵抗英国侵略;鸦片战争后,中国人民反抗斗争持续发展。从三元里人民抗英到太平天国运动,再到义和团运动、辛亥革命等,纵观近代中国人民的历次反抗斗争,能够发现其呈现出明显的自发性、持续性、反侵略反封建的特点。从斗争过程来看,经历了由自发到自觉的转变;从斗争的依靠力量来看,基本是依靠本阶级力量进行斗争;从斗争的结果来看,基本以失败告终。因此第(1)问中的第二个问题实际上是一个开放性问题,要求学生通过深度思考,对近代中国人民的反抗斗争能够形成整体认识,学生能够回答出一个共同特点即可。学生在积极思考和梳理史实的过程中,逐渐将历史与现实联系起来,从而激发了“对国家的高度责任感和使命感”。

材料二实际来自中共三大的《决议案》。京汉铁路工人罢工运动失败后,中国共产党认识到,单枪匹马不能取得革命的胜利,必须团结一切可能的同盟者,才能战胜强大的敌人。结合材料一和材料二可以看出,中国共产党正是基于之前依靠本阶级力量进行斗争而基本失败这样的现实,才提出要加强与国民党的合作,形成“一个势力集中的党”。这反映了中国共产党从诞生之初就是一个“为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴”的伟大政党。学生如果能这样分析,有利于形成“对国家的高度认同感、归属感”,同时树立起“为人民谋幸福,为民族谋复兴”的远大理想,实现历史教育的育人功能。

材料三是《人民日报》为纪念抗战胜利60周年而发表的一篇文章。1945年8月15日,日本宣布无条件投降。经过14年抗战,中国军民终于取得了抗日战争的伟大胜利。在抗日民族统一战线的旗帜下,中国各民族、各政党、各政治派别求同存异、共同抗敌,爱国群众以各种形式积极支持抗战。中国人民展现了团结合作、不畏强暴、勇于反抗的民族精神和强大的民族凝聚力。考生结合三则材料可知:面对列强侵略,中国人民不断反抗,斗争的依靠力量从基本依靠本阶级到团结其他革命力量,再到最后全民族空前的团结并取得反抗外来侵略斗争的完全胜利。考生通过阅读材料,复原历史语境,把题中材料和问题有机勾连,回答出了对中国人民反抗斗争的认识,期望“民族独立、国家富强”的家国情怀自然形成。

二、教学启示

第31题是对初中历史课程所承载的培育学生正确人生观和价值观任务的回应,初中历史教师可以从中得到以下启发:

1.要不断提升自身的学科专业素养

当前的初中历史教学与学业水平考试对历史教师的专业素养提出了很高的要求。历史教师要努力学习,力争全面把握历史学科核心素养的具体内涵及其要求;要坚持阅读史学著作,提升史学素养;要持续阅读历史教学期刊,提升学科素养;要关注历史研究与教育教学研究的最新动态,不断更新学科专业知识和教学理念,提高自身的专业素养。

2.要坚持正确的思想观念和价值导向

历史教师要自觉弘扬主旋律,积极传递正能量。历史教师要以唯物史观为指导,引导学生对历史事件形成正确的思想认识和价值判断;要引领学生通过历史学习,认清历史发展规律,形成实事求是的科学态度和正确的人生观、价值观;要引导学生通过历史学习,不断增强历史使命感和民族认同感,并逐渐具备世界意识、拓宽国际视野,最终形成坚定的理想信念和健全的人格。

3.要转变教学理念,以培养和提高学生的历史学科核心素养为教学目标

历史教师要确立新的认知观、教学观和评价观,从知识本位转变为素养本位,努力将学生对知识的学习过程转化为发展核心素养的过程,努力把历史课堂作为培育学生正确人生观和价值观的出发点和主阵地。历史教师要科学制定课堂教学目标,充分挖掘历史课程中的育人资源;要创设历史情境,设法引领学生在历史情境中开展学习活动,让学生在历史情境的体悟中激发家国情怀;要以问题引领教学,使学生在问题解决过程中提升能力,培养家国情怀;要开展基于史料研习的教学活动,引导学生在史料研习的实践中,形成正确价值观。如在教学《正面战场的抗战》中的“第三次长沙会战”时,可出示如下材料:

一时卅(30分),敌进犯小林子街,虽反复肉搏……一度失陷……余派二九团留一营仍守金盆岭、黄土岭等地,其余向小林子街迎敌。激战至五时许,敌死伤枕藉,不支向东溃窜。是役,团长陈新善、团副曾有文均身先士卒,壮烈殉国。

——摘编自中国第二历史档案馆《抗日战争正面战场》

据此材料设计问题:材料描述的历史场景,最触动你的是什么?据此可否分析出第三次长沙会战中国军队取得最终胜利的部分原因?试以第三次长沙会战为例,总结抗战精神。

培育学生的家国情怀,历史课堂是主阵地。除此之外,教师还应组织学生以主人翁的身份积极参与各种社会实践活動,引导他们逐步形成对国家的高度认同感和归属感,以服务于国家强盛、民族自强和人类社会进步为使命,成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中历史课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018.

[2] 徐蓝,朱汉国.《普通高中历史课程标准(2017年版)》解读[M].北京:高等教育出版社,2018.

(责任编辑 袁 妮)