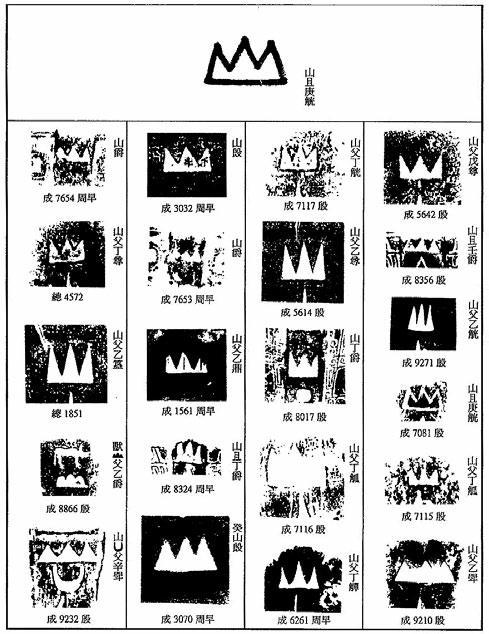

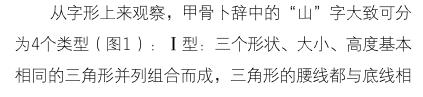

中国山水观念与图像真原之两周时期的山川祭祀之礼

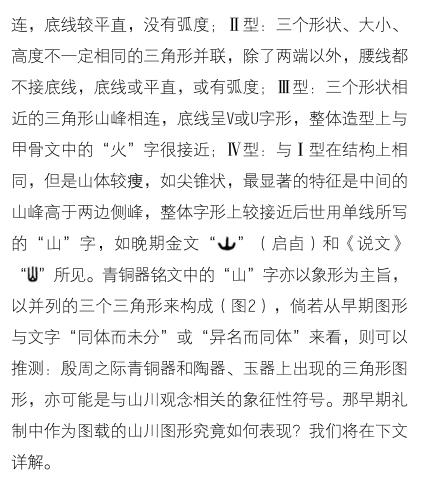

2021-06-24谈晟广

谈晟广

武王凭借“天命”,首先完成革“大国殷之命”的任务。伐纣灭商两年后,武王病逝,成王幼弱,武王之弟周公姬旦辅之。周公“践天子之位以治天下六年”,继承文、武二王的遗志,“受天命”,扫平商纣王子武庚、“三监”(即周武王兄弟管叔、蔡叔、霍叔)及东方各国武装叛乱,营建成周(洛邑)。最重要的是:在周公主导下,总结上古以来的政治、历史的经验和教训,以“中”为基本原则,实现了对于礼乐制度划时代的改革,即所谓“制礼作乐”。

周人“制礼作乐”的核心内容,是确立周王的政权由嫡长子继承制度,即周王崩,嫡长子立,是为“大宗”,周王的嫡出次子和庶出子则封邦建国而为诸侯,“以藩屏周”,是为“小宗”;诸侯死,嫡长子立,是为诸侯阶层的“大宗”,嫡出次子和庶出子则为卿大夫,是为诸侯阶层中的“小宗”;卿大夫与士之阶层的“大宗”和“小宗”均以此类推。无论是“大宗”还是“小宗”,“宗子”是绝对的核心,作为大宗宗子的周王,乃是天下所有小宗的宗主;第二级宗子则是诸侯,然后是卿大夫,以此类推。各级宗子的权力象征,就是体现在对于各级宗庙祭祀的主持权,如周先王宗庙只能由当世周王主祭,诸侯无权祭祀周先王;诸侯级的宗庙只能由诸侯主祭,卿大夫无权主祭,其道理就是“尊祖故敬宗,敬宗所以尊祖祢也,庶子不祭祖者,明其宗也”(《礼记正义·丧服小记》)。宗法制度的基本信条就是:从政治上讲,一国无二君;从宗法上讲,一庙无二祭主(王国维《殷周制度论》)。

在这种新的宗法制度之下,商朝凡事占卜问帝、问祖、问神的传统被彻底打破,祭祀(天地、先祖、山川等),就与宴享、朝聘、婚冠、丧葬等活动一样,非但成为一种纯粹的礼仪形式,而且更重要的是等级的象征。“天子祭天地,祭四方,祭山川,祭五祀,岁遍;诸侯方祀,祭山川,祭五祀,岁遍;大夫祭五祀,岁遍;士祭其先”,若非其所祭而祭之,“名曰淫祀,淫祀无福”(《禮记·曲礼下》)。与此同时,这些仪式上所使用的礼乐器具,就成为标明器主身份、权位的象征性标志物,器、车服、名爵,号君之所司也,这就是为什么孔子所要强调的“器以藏礼,礼以行义”和“唯器与名不可以假人”(《左传·成公二年》)。

嫡庶之制的本质,就是通过对“大宗”和“小宗”的层层分封,最后形成以天子为圆心,由核心到外缘依次是天子、诸侯、卿大夫、士乃至庶民、工、商、奴隶的同心圆式宗法制度社会结构。《诗经·大雅·板》云:“价人维藩,大师维垣。大邦维屏,大宗维翰。怀德维宁,宗子维城。”这句诗的内涵,正清楚地说明了宗法制度的结构:诸侯之大邦作为第一层外圆,是卫守作为圆心的周王室王畿之地的屏障;从周王到士的各层“大宗”就是各层家、国的栋梁;从周王到诸侯、卿大夫等,都要为政有德、国家安宁;各层宗子就是维系各层家、国的城墙。据载,周公平定“三监之乱”,前后共“立七十一国,姬姓独居五十三人”(《荀子·儒效》),其目的正在于通过大量分封同姓和少量分封异姓的方式以形成“以蕃屏周”的局面。《左传·僖公二十四年》记富良所言曰:“周公吊二叔之不咸,故封建亲戚,以蕃屏周,管、蔡、郕、霍、鲁、卫、毛、聃、郜、雍、曹、滕、毕、原、酆、郇,文之昭也;邗、晋、应、韩,武之穆也;凡、蒋、邢、茅、胙、祭,周公之胤也。”《吕氏春秋·观世》则曰:“周之初所封四百余,服国八百余。”尽管无从考证这些数字的准确性和分封具体详情,也大致反映了周初封建亲戚之多是实情。但因为镐京地居西土,难以完成“以蕃屏周”的布局,这就是为什么周公一定要完成武王的心愿,在天下之中的河洛之间营建洛邑的重要原因。

嫡庶之制成为西周政权交接的根本制度之后,文王的子子孙孙就是百世不迁的大宗,是故《诗经·大雅·文王》云:“文王孙子,本支百世。”毫无疑问,周公殚精竭虑“制礼作乐”的根本目的,乃是出于文王一系“万世治安之大计”,精心谋划设官分职用人之法,其原旨当是面面俱到的,其整体内容当是由《周官》一书所记。今存《尚书·周书·周官》或是其大要,然《周官》之整体内容,目前已不可知。周幽王十一年,镐京为犬戎所破,西周灭亡;平王东迁洛邑,史称东周,不过周王室的威权已经名存实亡——中国历史也进入了所谓“礼崩乐坏”的春秋、战国时代。不过,所谓“礼崩乐坏”,仅仅是相对于“天下共主”周王的崩、坏,纵观各诸侯国,就其内部而言,恐怕找不到一个不讲“礼”的公、卿阶层。通常将“僭越”看作是“礼崩乐坏”的一个象征,事实上也就意味着很多本来只能是周王享用的礼乐制度和祭祀之礼,转移到了公、卿阶层身上——因之,从这个层面来说,春秋、战国时期各诸侯国所实行的礼制,无非就是西周礼制的影子而已。

武王伐纣后,曾经祭祀河、岳,以告成功于天地四方诸神,可知周初的祭祀制度是沿袭自商人的。由于伐纣后三年武王即去世,因此在其生前并未实现“巡守”四岳。《尚书·周书·周官》曰:“六年,五服一朝;又六年,王乃时巡,考制度于四岳。诸侯各朝于方岳,大明黜陟。”可知从成王时起,每十二年“巡守”四岳成为周王拥有天下四土、巡游四方制度化的象征性行为。《孟子·梁惠王下》曰:“天子适诸侯曰巡狩。巡狩者,巡所守也。”“巡狩”一词本意或指巡游狩猎,后演变为天子象征性地祭祀各诸侯国名山,并对各国诸侯的政绩进行考核的政治活动,即天子巡所守。天子如何巡守诸侯?《礼记·王制》曰:

“岁二月,东巡守,至于岱宗,柴而望祀山川,觐诸侯,问百年者就见之。命大师陈诗,以观民风;命市纳贾,以观民之所好恶、志淫好辟;命典礼考时月,定日、同、律、礼、乐制度、衣服,正之。山川神祇有不举者为不敬,不敬者君削以地;宗庙有不顺者为不孝,不孝者君绌以爵;变礼易乐者为不从,不从者君流;革制度衣服者为畔,畔者君讨;有功德于民者,加地进律。五月,南巡守,至于南岳,如东巡守之礼。八月,西巡守,至于西岳,如南巡守之礼。十有一月,北巡守,至于北岳,如西巡守之礼。归,假于祖祢,用特。”

这段话说明,天子巡守“四岳”,“柴而望祀山川”并考评诸侯,是西周时期每隔12年就要进行一次的大事。从巡守的月份二月、五月、八月和十一月来看,分别是春分、夏至、秋分和冬至,与《尚书·尧典》中记载的舜之巡守制度完全相同,不知道是周人遵循的古制,还是后人参照西周制度之假托?从考评的内容来看,包括礼乐制度、山川神祇、宗庙、服制等诸方面,可谓具体;从考评手段来看,通过民间流传的歌谣观民风,通过市场买卖情况知民好恶,也可谓高明;且赏罚分明,从可操作性上来看并非空谈。那么,“四岳”作为天下诸山之分据四方的统领,为什么要突出山岳的象征性作用呢?这是因为——“国必依山川”。

“天地之祭、宗庙之事、父子之道、君臣之义,伦也;社稷、山川之事,鬼神之祭,体也”(《礼记·礼器》)。为何山川之事如此重要?是因为“山林川谷丘陵,能出云,为风雨,见怪物,皆曰神”(《祭法·祭法》),故按照西周礼制,“天子祭天地,祭四方,祭山川,祭五祀,岁遍;诸侯方祀,祭山川,祭五祀,岁遍”(《礼记·曲礼下》),天子与诸侯祭祀山川的区别在于前者可巡守、祭祀天下名山大川,诸侯只能祭祀自己本国地望内的山川。据《春秋公羊传·僖公三十一年》,对于天子而言,“山川有能润于百里者天子秩而祭之”,“天子有方望之事,无所不通”;对于诸侯而言,“诸侯山川有不在其封内者,则不祭也”。因此,山川祭祀不能越祭,否则就是非法。故《春秋左传·哀公六年》记楚昭王言:“三代命祀,祭不越望”。而且,“诸侯在其地则祭之,亡其地则不祭”(《礼记·祭法》)。《史记·赵世家》记:“晋献公之十六年(公元前661年),伐霍、魏、耿,而赵夙为将伐霍,霍公求奔齐。晋大旱,卜之,曰‘霍太山为祟。使赵夙召霍君于齐,复之,以奉霍太山之祀,晋复穰。”晋献公派赵夙伐霍、魏、耿,霍公逃到了齐国,后来晋国大旱,问卜得知是霍国之地望霍山给晋国降灾,因霍公是法定的祀主,晋献公只得将逃亡的霍公找回来,并请之主祭霍山。可见山川作为一国之地望,有其特殊的象征性内涵,正因为山川之地位如此重要,故国家要按时“命有司为民祈祀山川百源”(《礼记·月令》),倘若诸侯对山川神祇有不举者,则为不敬,不敬者将被判以“君削以地”的严厉处罚。

《礼记·王制》记:“天子祭天地,诸侯祭社稷,大夫祭五祀;天子祭天下名山大川,五岳视三公,四渎视诸侯;诸侯祭名山大川之在其地者。”即以三公、诸侯之礼待五岳四渎。《周礼·春官·大司乐》曰:“凡日、月食, 四镇、五岳崩,大傀异灾,诸侯薨,令去乐。”这就是说,如果发生日食、月食、四镇崩、五岳崩、天地奇变、诸侯死,应对的措施是一样的,即都要“去乐”。据《周礼》,周代可能已经设置了專门的职官管理山川林泽,如:山虞,“掌山林之政令,物为之厉,而为之守禁”;林衡,“掌巡林麓之禁令,而平其守,以时计林麓而赏罚之”;川衡,“掌巡川泽之禁令,而平其守,以时舍其守,犯禁者执而诛罚之”;泽虞,“掌国泽之政令,为之厉禁,使其地之人,守其财物,以时入之于玉府,颁其余于万民”(《周礼·地官》;山师,“掌山林之名,辨其物,与其利害,而颁之于邦国,使致其珍异之物”;川师,“掌川泽之名,辨其物,与其利害,而颁之于邦国,使致其珍异之物”(《周礼·夏官》),等等。

孔子说:“山川之灵,足以纪纲天下者,其守为神,社稷之守为公侯,皆属于王者。”(《国语·鲁语下》)这就表明了山川、诸侯和周王之间的关系。通过《礼记》,我们知道,当时的诸侯在下列情况之下,要告祝山川:诸侯薨而世子生,经历繁杂的祝告,最后一道程序是“大宰命祝史,以名遍告于五祀山川”;如果诸侯已葬而世子生,“大宰大宗,从大祝而告于祢;三月,乃告名于祢,以名遍告,及社稷、宗庙、山川”;诸侯适天子,“必告于祖,奠于祢,冕而出视朝,命祝史告于社稷、宗庙、山川”;诸侯相见,“必告于祢,朝服而出视朝,命祝史告于五庙、所过山川”(《礼记·曾子问》),如此等等,由此可见,对于山川的敬畏之心是当时诸侯间处事的一个先决基础。《左传·昭公十三年》记载了楚共王(公元前600-前560年)有宠子五人,无适立焉,于是通过祭祀山岳群神,借神力立储之事:“乃大有事于群望,而祈曰:‘请神择于五人者,使主社稷。乃遍以璧见于群望曰:‘当璧而拜者,神所立也,谁敢违之。”五人当中唯有毋恤两次下拜均压于璧纽上,神命不可违,于是楚共王将储君之位授予毋恤,是为楚平王。

《大戴礼记·诰志》云:“圣人有国,则日月不食,星辰不勃,海不运,河不满溢,川泽不竭,山不崩解,陵不施谷,川浴不处,深渊不涸。”这就表明,山川和天象一样,稍有异动即可能是人间将要发生变故的征兆。“山有朽壤而崩,可若何?国主山川”(《左传·成公五年》,本国地望内的山川若有灾害变异,山崩川竭,乃所谓亡国之征,那就意味着该国将可能遭遇政治动荡和国家衰亡。据说,西周灭亡前9年,即周幽王二年(公元前780年),周人的发祥地岐山发生了一场地震,三川竭,后来被看作是西周灭亡的征兆。《左传·昭公二十三年》记苌弘之曰:“周之亡也,其三川震。今西王大臣亦震,天弃之矣。”《国语·周语上》亦有记载,西周三川皆震,周大夫伯阳父说:“周将亡矣!夫天地之气,不失其序,若过其序,民乱之也。阳伏而不能出,阴迫而不能烝,于是有地震。今三川实震,是阳失其所而镇阴也。阳失而在阴,川源必塞,源塞,国必亡。夫水,土演而民用也。土无所演,民乏财用,不亡何待!昔伊、洛竭而夏亡,河竭而商亡。今周德若二代之季矣,其川源又塞,塞必竭。夫国必依山川,山崩川竭,亡之征也,川竭山必崩。若国亡,不过十年,数之纪也。夫天之所弃,不过其纪。”

周幽王十一年(公元前771年),镐京为犬戎所破,西周亡,平王东迁至洛邑,似乎伯阳父的天谴论有了事实依据,且“国主山川”在春秋战国时期是一个十分普遍的观念。如晋景公十四年(公元前586年),晋国梁山(地处今陕西韩城市黄河岸边)崩塌(按:本属梁国,后来秦灭梁国,晋又侵秦,遂为晋国地望),晋景公紧急召见晋大夫伯宗询问对策。伯宗路遇一个自称来自晋国国都绛却不肯说出姓名的赶车者,绛人曰:“国主山川,故山崩川竭,君为之降服(穿素服)、出次(离开平时居住的寝宫)、乘缦(乘坐没有彩绘的车子)、不举(食不杀牲、减膳撤乐)、策于上帝、国三日哭(哭祭三日),以礼焉。虽伯宗,亦如是而已,其若之何?”(《国语·晋语五》)伯宗前去也不过是如此办法而已,何况一个车夫都知其礼,可见当初“国主山川”之观念深入人心。

山川不仅仅主系国之兴衰,而且,以下几方面的国之大事,亦当祭祀山川:①水旱灾异;②军事征伐;③誓盟;④国主生病,等等;下面分而述之。

①水旱灾异。对于一个国家而言,水、旱灾害的发生难以避免,不过,这有时候也会被看作是上天对君王某种失德之举的惩罚,故要通过祭祀山川来求得化解。《左传·昭公元年》曰:“山川之神,则水旱疠疫之灾,于是乎禜之;日月星辰之神,则雪霜风雨之不时,于是乎禜之。”《左传·昭公十六年》曰:“郑大旱,使屠击、祝款、竖柎有事于桑山。”又,《左传·僖公十九年》记:“秋,卫人伐邢,以报菟圃之役。于是卫大旱,卜有事于山川,不吉。”这说明,卫国以怨报怨是不义失德之举,故山川神灵以大旱罚之。《晏子春秋·谏上》记,齐国大旱,天不雨久矣,民且有饥色,齐景公使人卜,云“祟在高山广水”;景公欲祭祀求雨,向群臣征询意见,晏子(前578-前500年)却认为山、河伯本身也不希望遭受干渴之苦,祠之无益,认为景公当出野居暴露,与灵山河伯共忧;景公照办了,结果三天后,天降大雨。晏子的思想表明,春秋后期山川祭祀观念已经逐渐产生变化了。

②军事征伐。在军事之所依上,山川亦扮演了重要的角色。《周礼·春官·小宗伯》规定小宗伯职责为:“若军将有事,则与祭,有司将事于四望。”《周礼·春官·肆师》曰:“凡师甸,用牲于社宗,则为位,类造上帝,封于大神,祭兵于山川亦如之。”郑注:“山川盖军所依。”贾疏:“云山川盖军之所依止者,以其山川众多,不可并祭。军旅思险阻,军止必依山川,故知祭军所依止者。”《墨子·迎敌祠》:“祝、史乃告于四望、山川、社稷、先于戎,乃退。”山川主兵的实例在春秋战国的历史中并不鲜见,如:公元前615年秦、晋河曲之战时,“秦伯以璧祈战于河”(《左传·文公十二年》);公元前597年晋、楚邲之战,楚庄王取胜后“祀于河,作先君宫”(《左传·宣公十二年》);公元前543年,郑国七穆内乱,驷带与游吉盟于酸枣,“用两圭质于河”(《左传·襄公三十年》);公元前525年,晋军征伐陆浑之戎,竟越境入周祭祀洛水和三涂山:“晋侯使屠蒯如周,请有事于洛(水)与三涂(山)。”(《左传·昭公十七年》)祀于河,或许就是商人祭祀黄河风俗的残遗。

③誓盟。公元前562年,晋、鲁、宋等国盟于毫,其盟书内容为:“凡我同盟,毋蕴年,毋壅利,毋保奸,毋留慝,救灾患,恤祸乱,同好恶,奖王室。或间兹命,司慎、司盟,名山、名川,群神、群祀,先王、先公,七姓、十二国之祖,明神殛之,俾失其民,坠命亡氏,踣其国家。”(《左传·襄公十一年》)名山、名川和与其他众神、祖,可见证和监督盟誓,其作用,正如子贡所言:“盟所以周信也,故心以制之,玉帛以奉之,以结之,明神以要之。”(《左传·哀公十二年》)山川皆乃明神,故后来郑玄注《仪礼·觐礼》时就说:“盟神必云日、月、山川焉者,尚著明也。”《左传·定公元年》记载,宋国仲几按照践土之盟的约定,与士弥牟辩论:“纵子忘之,山川鬼神其忘诸乎?”表明盟誓于山川,不可轻易背弃。1965年在山西侯马、20世纪80年代初在河南温县发现的盟书两种,分别是晋国卿大夫赵氏家族和韩氏家族向盟主进行效忠宣誓的遗物,其年代通常认为是公元前5世纪(《侯马盟书》)。侯马与温县盟书中的研究显示:春秋晋国订立盟约时请求山神来监督盟誓,这山神就是所被尊称的“岳公”(魏克彬《侯马与温县盟书中的“岳公”》),“岳”,当是晋国的地望霍山,“河内曰冀州,其山镇曰霍山”(《周礼·夏官·职方氏》);“公”,地望之山,位同诸侯,故称。

④国主生病。诸侯生病之时,可能是山川作祟,亦需向山川祈福。如周夷王身患恶疾,众诸侯遍祭各自国内之名山大川为之祈祷,以期山神能为周夷王早日康复,《左传·昭公二十六年》记曰:“至于夷王,王愆于厥身,诸侯莫不并走其望,以祈王身。”《左传·昭公元年》记载,晋侯生病,认为是上帝封于汾水的汾神台骀作祟。《左传·昭公七年》记载,晋侯生病,韩宣子对郑国大夫子产说:“寡君寝疾,于今三月矣,并走群望,有加而无瘳。”杜预注曰:“晋所望祀山川,皆走往祈祷。”楚昭王患病,卜者认为是黄河作祟,昭王以“祭不越望”为由,拒绝了大夫请祭诸郊(《左传·哀公七年》)。齐景公疥且疟,期年不已,使史固与祝佗“巡山川宗庙,牺牲珪璧,莫不备具”(《晏子春秋·谏上》)。

注:本文注釋因篇幅所限,发表时予以删减,拟结集出版时全部附录。

责任编辑:姜 姝