心有灵犀:徐冰的艺术教学思想和实践

2021-06-24徐小鼎

著名艺术家、中央美術学院教授、学者、策展人、中国当代艺术的代表人物,围绕徐冰的这些头衔也许有时会掩盖他另外一个身份:艺术教育者。2007年回国后,徐冰被聘为中央美术学院副院长,分管教学工作,同时也担任导师,在繁忙的行政工作和艺术创作的同时培养硕士和博士研究生。

实际上,从20世纪80年代毕业留校在中央美术学院版画系任教,徐冰就开始了在艺术教学上的实践和思考,并积累了大量的教学笔记。在国外的艺术创作阶段,他也持续关注青年艺术家的发展。回国后,利用自己在艺术领域的影响力,徐冰积极推动对青年学子的扶持。“千里之行——全国重点美术院校毕业生作品展”就是在他的提倡下开始实施,并成为每年毕业季的重头戏,引来了社会各界的广泛关注。他坦言:“我回国后觉得很多流行的、当红的艺术家的东西都不是那么有意思,唯独年轻人的东西还挺有意思的。我其实也是通过做这些展览,随时在比较我和这一代人的区别,这是一个自我反思与警觉的过程。”展览获得了各个专业美术学院的大力支持,并成为一种机制,每年在不同的美术学院接力展览。正如展览的题目所指:对艺术的探索如同千里之行,而从学院毕业,则如同始于足下,开始新征程的第一步。在和研究生们的小课堂中,师生会不定期约在他的工作室中交流方案,畅谈对艺术的理解与感悟。同时还一起还组织策划了多次“心有灵犀——徐冰的硕博研究生展”,在实践中逐步探索当代艺术的教学规律和方式。

一、营造以学生为中心、相互尊重的教学环境

当代与传统的学院艺术教育的一个重要区别就在于强调以学生为中心而非专业。每一位学生都是特殊且独一无二的,在今天,因材施教的原则也许比以往任何时候都显得重要。20世纪80年代,艺术家乔恩·汤普森在担任英国伦敦大学金匠学院艺术专业负责人的时候,大胆打通了专业的限制,允许学生在绘画、雕塑、摄影和版画印刷等不同专业内自由选择。在这一背景下,学生的个性和自主性得到了更全面的彰显,英国当代艺术界赫赫有名的达明·赫斯特和史蒂夫·麦奎因等都是在这一时期就读于该学院。这一教育改革也产生了深远的影响,如今,也有很多中国的专业美术学院开始借鉴这种教学体系,并从中国自身的国情和教育环境出发,探索艺术教育在当代语境中的新发展。

回到徐冰的教学中,学生在考取他的研究生、跟随其学习之前,都有着自己不同的专业背景,除了传统的油画、版画、壁画和雕塑,也有从事设计、新媒体艺术和电影导演的,有点“带艺投师”的感觉。对于这种多元化的学科背景,徐冰表现出极大的尊重和包容,从来没有在研究和实践方向上做过多的限制,而是鼓励大家勇敢尝试。在学习的过程中,有的学生继续着原有的创作思路,不断将其深化,比如耿雪用自身雕塑创作的学科背景结合新媒体的艺术语言创作的影像作品,具有女性艺术家特有的敏感与温情。有的学生则从原有的思路中跳出来,选择其他方向作为今后发展的目标,如张一凡在毕业后创立了自己的教育品牌,用青少年美育的方式实践艺术理想。在此,徐冰所给予学生的是营养丰富的土壤,而学生植根其中自由甚至野蛮的成长。

在相互尊重的基础上,“亦师亦友”也许是徐冰的课堂上师生关系的最好注解。“……我‘教他们,必须首先进入到他们的世界中。他们每一个又都是不同的、唯一的,都是一个宝藏,进去后才知道这些宝藏该怎么个挖法,下手的屏障在那里……看着他们各自的性格与艺术纠缠的过程和结果,是一件欣慰的事,也可以帮我校正对许多问题的认识。”实际上,这样的关系有时候是处在一种微妙的平衡和博弈之中的,交流的过程中既要有坚持,也要有妥协,甚至往往会相当激烈,但这一切都是建立在相互尊重的基础之上。在这里,分寸的拿捏是至关重要的,徐冰对此也有着清醒的认识:“思想与心灵之间的交流真的很有意思,有时候需要刺激它,有时候需要指鹿为马,有时候需要把它逼到死角再说,有时要用《天书》的方式,用拒绝沟通来沟通,有时候需要像爱护蜗牛的触角一样,千万不要伤害它,缩回去也许就再也出不来了。”

二、艺术教育并不限于象牙塔内,而应当植根于更广阔的社会土壤

今天,我们所生活着的世界无时无刻不在发生着深刻的变化。这些变化有的也许是某一件事物自然生成的结果,比如区块链技术,近期一直被人热烈讨论的NFT艺术就在很大程度上改变甚至颠覆了我们以往对于作品“实体性”和艺术收藏的概念。有的变化来的让人措手不及,比如已持续一年多并深刻影响着世界格局发展的新冠疫情,以至于在每时每刻不断变化着的感染和死亡人数面前,艺术竟显得如此苍白无力。

“社会现场”是徐冰在教学中最常提及的一个词,他尤其强调学生们关注各种发生着的社会变革并积极做出回应。事实上,这也是他个人创作最重要的原则和灵感来源之一。从早年的《何处惹尘埃》《烟草计划》到回国之后的创作皆是如此。2007年徐冰回国之后,正值北京奥运会筹备前期,中国正经历着有史以来最快的发展阶段。蓬勃发展的社会现场给予了他许多的创作灵感,《凤凰》和《蜻蜓之眼》就是这一时期开始创作和酝酿的。徐冰不仅在艺术实践中这样思考,同时也在艺术教育中对学生这样要求。在《给年轻艺术家的信》一文中,他这样谈到自己对艺术家面临的最首要问题的理解:“我一直认为要做一个艺术家,首先要做的事是把艺术的道理、艺术是怎么回事搞清楚。具体说就是:身为一个艺术家,在这个世界上是干什么的,他与社会、文化之间的关系是什么。更具体地说就是:你与社会构成一种怎样的交换关系。你要想成为一个以艺术为生的人,就必须搞清楚你可以交给社会什么,社会才能回报予你。”

在课堂探讨中,大家所谈论的实际并不仅仅限于艺术领域,而是有着更广的维度,他常说:当代艺术在今天已经逐渐成为一个“旧”的概念,真正有创意的往往并不集中在艺术行业,而当代艺术的突破则一定是在当代艺术之外。因此,如何理解和处理个体与社会的关系,就是摆在我们每一个学生面前最需要解决的问题。这个问题因人而异,没有标准答案,解决的时限也许需要我们为之付出终其一生的努力。徐冰在教学中对于“社会现场”的强调也反映在了学生的作品中。比如杨宏伟的作品用各种材料像素化的结合方式呈现当代社会生产与人的组织结构,韩国留学生朴美丽在研究生毕业回国之后,参与组织了围绕朝鲜和韩国“三八线”主题的艺术活动。活动邀请多位艺术家以和平统一为主题在“三八线”进行艺术创作,用艺术抚慰民族分裂的创伤。

三、大胆质疑与有效创新

徐冰常说:在当代,艺术是什么这个问题越来越难回答。的确,固有的对于艺术的解释持续发生着变化,新出现的艺术形式不断在突破原有的概念界定。他常鼓励学生们对已有的艺术标准进行大胆的质疑,尤其是我们习以为常甚至趋之若鹜的西方艺术体系。因为在世界各地居住、办展和交流,徐冰对于西方的当代艺术体系相当熟悉,同时也有着清醒的认识。“(西方艺术)最大的问题是:偏颇地强调创造性。艺术,创造性思维的培养无疑是重要的,但问题是把创造性思维的获得引入一种简单的模式中,而不是对创造性的产生机制从根本上进行探索。”这里涉及徐冰对于创新有效性的看法。诚然,创新发展是我们这个时代的主题,而艺术中真正的、有效的创新是看作品是否提供了一种新的视角和语言,这才是伟大艺术真正的价值所在。

为了鼓励我们积极思考,徐冰常要求大家可以尽情畅想哪怕是一些无法实现的方案,在博士研究生学习的初期,我曾经陷于对风格和材料的创新追求中难以走出,徐冰认为我有太多对于“艺术创作”固有概念的坚持,需要将其一点点的消解掉,才有可能打开一片新天地。他鼓励我抛弃对于风格和造型的执念,思考并提出一些看上去不着边际的想法,突破这些人为制造的概念,突破画种、材料和艺术风格的桎梏,才能进行有效的创新。在一次交流讨论中,高振鹏提出要制作一台可以“穿梭时间”的机器,如果这是同学们的私下讨论,大家大抵会对这个不可思议的方案一笑了之然后进入下个议题,但让人意外的是:老师并没有马上否定,而是认真听完了他的构想和方案,并仔细询问了其构想的初衷和解决方案。最后,“穿梭时间”的机器自然是没有被制作出来,但却催生了他后来用纸材料创作的一系列新作品。也许有时,艺术的创新就来自一些看似荒谬的想法。

四、对艺术的真诚

在一次访谈中,当策展人段少锋问到徐冰对于“好学生”的判断标准时,他提到了“真诚”。在他心目中,对艺术真诚的程度甚至超越了教育背景、艺术基础和天赋,是一位青年艺术学子最宝贵的品质,这种品质里既包括对艺术的热爱,也有为之付出努力的准备。徐冰本人就是一位真诚的艺术家,他对自己作品的整体和细节都达到了苛求的程度,力图向观众展示最完美的一面。在筹划武汉美术馆“心有灵犀”展览期间,我常常在第二天起床后收到他深夜发来的对于展览文本的修订,大到逐句的增加和删减,小到标点符号的斟酌都事无巨细地进行了标注。而在他2017年在武汉合美术馆的个人作品展中,因为《桃花源的理想一定要实现》这件作品在展厅中的展出效果一直未能达到预期,徐冰在开幕前一晚果断决定将其撤下。没有达到最佳效果的作品,宁可放弃展出,也要坚持初衷、追求完美。

徐冰常和我们说:艺术是诚实的。即使艺术家本身不诚实,他的作品也会诚实地记录他的不诚实。而一位学生是否对艺术真诚,也是可以从作品的蛛丝马迹中判断出来。他在教学中特别推崇张光宇先生,这不仅仅是由于张光宇卓越的成就和在艺术与设计领域中多面的才能,更是由于其对待艺术的真诚。张光宇曾谈到自己每一件作品都会用尽全力去对待,哪怕是一幅小小的插画。在今天,一位年轻人是否能够经受住各种考验和诱惑,依旧保持对艺术的真诚,是尤其难能可贵的。也许只有保持这颗赤子之心,才能够触及艺术真正核心的意义。

五、“心有灵犀——徐冰的硕博研究生系列展”

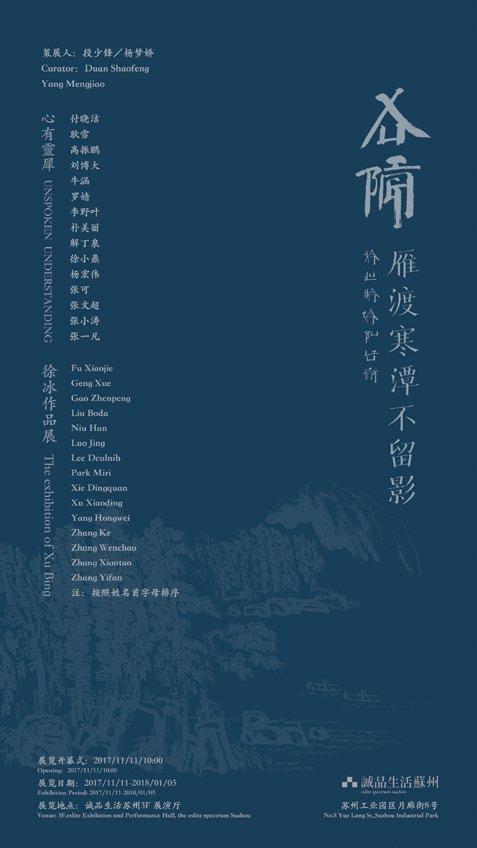

显然,实践类艺术教学不能仅仅停留在理论和书本中,艺术教育思想最好的反映就是学生的艺术作品。“心有灵犀——徐冰的硕博研究生系列展”就是徐冰艺术教学理念最直观的视觉呈现。该系列展览从2012年开始实施,迄今已在台北诚品画廊、北京悦美术馆、武汉美术馆、广州美术学院大学城美术馆、澳门科教文中心和苏州诚品书店成功举办过6次。展览以徐冰学生的作品为中心,较为全面地展示他教学实践的成果,从中亦反映出学生在各个阶段不同的艺术思考和实践。除了作品的展示外,展览在很多站还有相关的公教活动,比如2016年武汉美术馆的展览开幕前,徐冰在湖北美术学院举办了名为“创造力从哪里来”的讲座,2017年在苏州诚品书店他与中央美术学院教授、艺术史研究者尹吉男先生举办了关于当代艺术教育的对谈活动。这些活动配合展览,使人们能从更广阔的角度理解其艺术主张和教学思路。

作为“心有灵犀”系列展览2016年在武汉美术馆和广州美术学院大学城美术馆两站的策展人之一,我在展览筹备和实施的过程中接触了大量教学和作品资料,也进一步了解了徐冰的教学理念。他对展览的作品有着相当高的要求,即展示最新的和最完善的作品,之前展出过的作品原则上不会出现第二次,期待每一次展览都能够给观众呈现出不同面貌,也可以让人看到学生们思想和实践的推进,这也给了学生们一定的压力,迫使我们不断地思考和创作。曾经有一位朋友观展之后和我谈到这个展览最大的特点就是每一位同学的作品都独一无二,好像看不出在艺术语言上的师门传承。我说:你说得很对,但只对了一半,尽管艺术表现形式如此不同,如果仔细地观看,也许就会发现师生作品中的“不似之似”。比如艺术探索的研究性和实验性,比如对作品完成度上的精益求精,再比如作品中反映出的對现实的关照和青年人应有的野心和锐气,都可以被看作师门艺术思想的传承和延续。

六、结 语

“徐冰班集体”是师生交流频繁活跃的微信群。在此,一本好书、一件艺术作品和一件正在发生着的社会事件都可以成为大家讨论的中心和焦点。每到大家在群里发言讨论的时候,我都会想起在工作室中与老师和同学们讨论方案时轻松愉快,有时略有些紧张却又极有收获的时光。数了数班级群里的同学,不知不觉已从当年入学的不足10位增加到了现在的近30位。如果要谈老师对我们的影响,每个人都能说出很多精彩的故事。对于我个人来说,在硕士毕业进入高校工作后,我在创作上几乎陷入了停滞,在逐步适应教学的同时却无法做到兼顾艺术实践,这让我一度非常的苦恼,于是选择辞职读博,希望能够跟随自己景仰的艺术家学到艺术创作和思考的方法。在进入博士研究生的学习之后,我曾经有很长的时间找不到方向和感觉。在老师的影响和帮助下,我逐渐意识到自身的问题并努力地调整,并且有机会接触艺术家手制书这一艺术形式。事实上,徐冰正是这一艺术形式在中国的先行者,同时不遗余力地推广其在中国的发展,“钻石之叶——全球艺术家手制书展”就是在他的策划下实施的。记得我将尚未装帧好的作品发给他看后,他特别激动,还不忘特意在师生群里发了长长的语音对我进行勉励,那一刻兴奋的感受至今难忘,并立志将艺术家手制书作为自己今后艺术创作和研究的目标之一。在清华大学美术学院的教学工作中,我就职于视觉传达设计专业,主要从事设计类的教学工作。尽管学科的分类有所不同,但艺术设计的教学在基本规律和原则上是相通的,老师的教学思想和理念依然对我的教学实践有着极大的启发,并鞭策我结合实际进行新的发展。毫无疑问,徐冰的教学思想和实践绝不是艺术设计教育的不二法门,每一位艺术教育者都有着自己的主张,大家从不同的路径共同探索当代艺术设计教育的规律,的确是一件让人兴奋和期待的事业。

艺术到底能不能教?当然是可以的,自古以来先贤们不断总结艺术的规律和方法,今天我们在学院里的教学模式,绝大多数都是延续前人为我们探索的道路传承至今。但有时这个问题的答案又似乎不是那么的确定,艺术也许难有亘古不变的准则和公式,固有的套路与方法面对今天纷繁复杂的变化时往往会失效。在探索中有时候也许需要如同禅宗那样的当头棒喝或是拈花微笑,才能让人从旁敲侧击的迂回中顿悟出真理的所在。由于工作繁忙,老师对于我们每一位学生言语上的教诲和具体的指导实际上是很有限的,作为他的学生,我更多的是通过他的作品、文字、行为和思想来体会和摸索自我的发展路径。他像一座高山,即便静静不语,但却在岿然不动中早已标明了方向和高度,指引我们努力前行,攀登甚至超越。

注:徐小鼎,2016年毕业于中央美术学院,获博士学位,师从徐冰教授,现为清华大学美术学院副教授。