行走的地气:吕胜中的艺术教学

2021-06-24吴天

吕胜中老师在中央美术学院的办公室位于五号楼的一处拐角。他把这里称作“转折点”,一语双关地显现了他的抱负和对实验艺术学院的期望。办公室里三面墙都是塞得满满的书架,书桌横在中间,桌前铺着一摞蒲团。若有人来访,无论访客是同事还是学生,他都把蒲团拆成两三摞,与客随意坐下。吕老师每天会在这间办公室待到很晚。偶尔休息时,他会到各班教室串门,跟学生天南地北地聊天。可以说,吕老师的“沉浸式体验”教学塑造了实验艺术系扎实的学风。在这种氛围里,很多实验艺术学生都愿意在教室睡觉。毕竟深夜聊得兴起,宿舍楼就锁门了。

一、重新认识自己

我2010年考入实验艺术系(2014年升格为学院)攻读硕士研究生,开学后有近半年时间非常不适应吕老师的教学方式。研究生第一门课是他讲授的《自我分析与表达》,课程核心内容是吕老师领着每位学生敞开心扉,破除所有家庭和社会覆盖在个人心理上的防御,以身体语言或非文字的方式介绍自己、突破自己,最后形成艺术创作的方案雏形。这套师门秘法的确有禅宗“不立文字,直見心性”的味道,它能非常快速且深邃地增进师生之间、同学之间的互相了解。那时候系里一届就六七个研究生,吕老师有足够时间观察所有学生的状态,分析我们每个人的性格和特点,以至于我们经常在上课时被吕老师一句话“问死”。尴尬、窘迫和内心世界被透视的应激反应在开学后那段时间里与我如影随形。在突破自己阶段,吕老师会根据他的观察建议学生直面自己过往经历和性格弱点,在中央美院校园内实施一次行为艺术,让全体美院师生来检验你对自我理性分析形成的表达是否成立,是否能把行为艺术从简单的哗众取宠推进至形成公共话题的程度。我的记忆中:孙博化装成保安在国旗杆下写生;前体操运动员代高建从北门滚进美院,再从南门一路平躺横滚出美院的作业小品;都非常有意思。那段时间,美院师生,尤其是保安对校园内所有奇怪行为都见怪不怪,对实验艺术的学生也非常包容。

开学的这几周下来,同学们都知道了各自的隐私碎片,而最大的收获是我们近乎完整地了解了吕老师的过往生活。我们知道他家里的兄弟姊妹;知道他幼年饥饿记忆中吕母塞进他嘴里的半颗花生米;知道他在部队当电影放映员,还有一手漂亮的盘胶片技巧;知道20世纪80年代老美院青年教师们攀比卖弄学识的趣事;甚至连他怎么处理家庭内部矛盾都知道。吕老师才是真正向学生敞开心扉的人。我们那些避重就轻不老实交代的伎俩他肯定明白。但他很有分寸,很多问题他早就清楚。他在等你慢慢成长,要么你自己意识到位予以解决,否则一旦时机成熟他会毫不客气地批评你。

我是小康家庭的孩子,家庭关系稳定和谐,条件也还不错。这也导致了我,通俗地说就是不接地气,有股智识上缥缈的优越感。在美院读书的时候,吕老师直接间接地点过我好几次。有次跟他回家取资料,在小区门口偶遇一位老奶奶占道摆摊卖几盆杜鹃花,我径直走了过去。吕老师把我叫回来说:“看到这位老奶奶了吗?这么大年纪了,还在这里……这就是生活的苦。你没体会过这种感觉,你不知道。”师生之间多年相处的默契让我一下就知道他背后意指,可我还是顾左右言他搪塞过去。对我而言真正的转变发生在我博士期间,我们一块去冀南地区考察民间门帘画。

二、把自己埋进大地

2017年春,那时我的“新年画运动”的研究即将开题答辩,按常理应该泡在图书馆检索资料撰写开题报告,要外出考察至少也应该往天津杨柳青、苏州桃花坞等地跑。让我去邯郸、邢台考察与论文无直接关系的门帘画手艺,我内心一开始是拒绝的。吕老师展现了他最为人熟知的强势,直截了当地要求我必须去,还表示“去过了你肯定会不一样”。

吕老师的教学以社会学、人类学田野调查为方法论基础,强调对海量第一手资料的具体掌握。学生在调查过程中以朴实的语言重新建构起对当代文化的现场感。同时也在资料的收集、整理和归纳过程中发现问题和有价值的艺术表达可能性。吕老师以此法避免学生坐而论道,从观念到观念,脚不沾地地做出那种标准的“当代艺术”来。这虽是关于艺术创作的教学方法,但本质仍是吕老师对学生基于自我分析与表达的思维方式、工作方法培养的延续。吕老师上课时不止一次地介绍过编纂实验艺术教学大纲时,为何以社会学为纲的初衷。他也不是没考虑过像兄弟院校一样,开设大量介绍当世西方思想家的哲学类课程,让新生的实验艺术系以所谓新潮锐利的面貌出现在中央美院。也许在很多人眼中,那样的实验艺术系才更好更酷。只是比起学生们拿着一知半解的时髦观念即刻转化为模棱两可的创作,吕老师更看重当代青年对现代中国文化背景的自觉和坚定明确的思考立场。所以,他才那么强调脚踏实地,到生活中真实地思考、批判和创作。吕老师把他的方法总结为“学院的、学术的、理性的”。他认为:只有这样的实验艺术教育才能真正将理性的思维方式内化进学院体系,塑造可延展的学术价值。在他的体系中,第一步就应该走出学院。

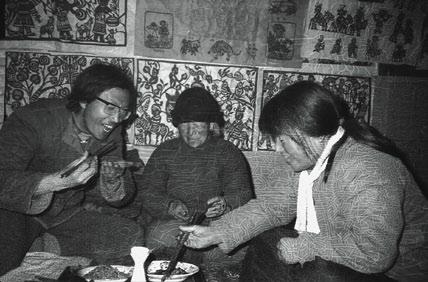

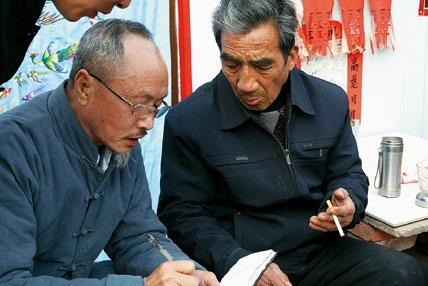

我记得出发的那天是3月22日春分,师生9人从北京出发一路向南,烟雨萌发嫩枝,早春花瓣落入泥土。每天我们莽撞地在村口打听民间手艺人的消息,然后闯入或破败或时尚的院落里,和民间艺术的藏家、掮客、买手、画师、助手、学徒们交谈。吕老师那时大病初愈,说实话,我一怕他体力不济,哪怕有丁点状况都没法跟师母交代;二怕他使出课堂上经常对学生施展的连环追问惹怒采访对象,搞得不好收场。但当他进入田野调查工作状态时,我发现吕老师是所有人中最富激情和最具采访技巧的人,他非常会聊天。总之,他擅长观察采访对象的心态,在交谈中明确一条问题的线索,从而掌握着主动权和谈话节奏。他拿着考察前整理好的几百张门帘画图谱和老画师们逐一过目。交谈中他穿插着绘画技法、心法口诀、师承门派、图像风格等问题。看老画师们的状态,我觉得他们也挺享受跟这位北京来的老先生聊天的。晚上回到住所整理录音,我发现吕老师所问之事层层推进,明了一件事后绝不纠缠。与之形成鲜明对比的是我们这帮研究生,图谱一摆,照着问题大纲问完了事后总喜欢找补些零碎问题去化解沉默间的尴尬。

吕老师的采访并不是“一招鲜”,也很灵活。我们采访的老画师大多风烛残年,文化程度也不高,尘封的回忆和蹩脚的语言能力使他们难以完整直接地回答问题。吕老师此时不会顾忌田野调查采访要避免价值判断和干扰的教条。面对这类对象,他会把问题拆解得更短小,让老画师在几个选项中凭直觉反应。多重信息碎片在经验的语境里重组,一些难以言说的图像分析问题便不再复杂。我们偶尔也会碰到过跟地方政府文化机构有利益关系的“非遗大师”。大师开口本家七世从艺,一脉相承。吕老师见机“挖坑”。几轮问答过后,大师自觉前后矛盾,说起20世纪70年代末跟县文化馆某位李老师学画画的事来。若真碰到水平很高的老画师,比如我们采访武安县南峭河村老画师彭海中时,老人坦言他这辈子在画门帘画这件事上没什么收获,一事无成。吕老师当即跳出采访人的身份,以同行的姿态鼓励他继续画下去,不为钱财不为赞美,只为自己开心也要画下去。我曾以为这也是他的话术而已。就在几个月前,吕老师的朋友圈突然蹦出一条悼念门帘画师彭海中的图文,他追忆与这位老友交往与互相勉励的激动。我才知道考察结束这三四年间吕老师一直跟冀南地区部分门帘画师保持着联系。他没有因自己的地位、身份就居高临下地审视民间艺术。他真的爱这些。

从20世纪80年代吕老师进美院读研究生毕业留校再到退休,吕老师的艺术创作和教学思想是合辙的。行万里路如破万卷书。“黄河十四走”的时候如此,之后每一次考察都如此。从他的嘴里,我听过不下一百个真实的民间画师、巧手的名字,王兰畔、张林召、库淑兰这些改革开放初期“民间艺术热”时留下赫赫声名的剪纸巧手与他都结成了忘年之交。吕老师甚至拜她们为干娘。我确实怀疑过吕老师是不是为了“套活”,学习剪纸秘诀而去跟老婆婆们套近乎。因为这些质疑同样发生在我试图理解田野调查和艺术创作之间关系时。我到现在都有这种疑问:人类学家从事田野工作,当他身处现场,他无法避免现代知识对原生经验评判的干扰;当他跳出田野回到书斋,感情的积累毫无疑问又会重新塑造他的记忆,甚至会使得预设立场和结论变得更顽固。

在吕老师的艺术教育理念中,我的质疑也许是书生气的隔靴搔痒。他面对田野调查反馈的资料时其实持开放和拥抱的态度:我知道这些考察得来的作品有审美的高下之分,没关系,我都喜欢。吕老师没把自己当成严肃的人类学家、民族志工作者。对民间艺术的热爱使他恨不得把自己埋进田野里。没有任何一种艺术教育的思想和方法比得上对学生毫无保留地流露出对艺术真诚的热爱更好的了。吕老师很清醒,他的艺术深埋在文化根茎即将萌发的须根上,无所谓别人看不看得见。所以他一直藏着,藏在大地之下,待破土时刻,刹那间的力量既绵柔又绵延。

三、不要让人轻易进入自己的语境

在真正的旷野中,我发现文本,甚至艺术作品背后的理念世界大多经不住生活的拷问。从冀南地区回来后,我觉得我必须得让大多数人读懂我的作品。吕老师用他的热爱教会了我一件事:经验的自然渗透和贯通比理性冷静客观准确的转述高明多了。不过在这里,吕老师一以贯之强调的理性分析的工作方法落实在艺术创作的自由状态上就产生了一些冲突。实验艺术系学生论文写作和毕业创作往往主题一致,吕老师则更突出强调论文和考察的重要性。他会对每位准毕业生说,论文和创作的时间精力分配,要让论文占七成比重。因此学生切入论文论述主题的角度往往就是他毕业创作的生发点。例如,陈明强的硕士学位论文是关于结婚证装饰的图像志考察,同期毕业创作则使用金属制锅碗瓢盆制作了一套婚纱铠甲。小两口还穿着这套铠甲举办了婚礼。这件毕业作品反讽地呈现婚礼制度背后虚荣虚伪的一面。当然,你若从婚俗角度理解又是另一番滋味。优秀的学生作品经验毕竟不能持续地有序复制。于是,部分学生长时间沉浸在结构式的思考中,就容易出现将研究成果生硬地转换为艺术语言,导致其作品要么过于直白,要么成为论文的视觉化注释。

在我的观察中,吕老师在面对学生创作的这些问题时所采用的方法有两个阶段的变化。大部分情况下,吕老师强调方案的完整性,通过对艺术创作全流程的推进式想象引导学生逐渐从目录式思维和语言习惯脱身,回到松弛的状态。这种工作方式要求学生必须从灵光闪现、创作缘起到材料技法、形式语言,展场视觉效果和布展工程技术进行全盘考虑,并且必须绘制初步的效果图然后制作成方案书,甚至运输与撤展也要纳入整体运筹。看似写作和创作两种状态的衔接只是简单的思维转换,实质上此法让学生明白研究的价值如何完好地转换为艺术的价值。还是挺难的,好在吕老师总是有办法用发问的方式推着学生继续行走。

“你想干吗?”和“想清楚了再做!”這两句话是吕老师在指导学生创作时出现频率最高的两句话。形式语言和艺术观念在实验艺术系的创作教学中始终是全开放的。学生即便能在研究和创作间灵活游走,也会在着手实施方案时面对历史层累的万千形式语言而不知所措。有些聪明学生会给自己的作品加入完整的强价值观解释以回避具体细腻呈现的不足。此法虽聪明,但这是摆在明处的聪明。用吕老师的话叫“不打自招”。此时,他会以观众的视角问一句:“你想干吗?”这句话的杀伤力很大,它既表达了对作者思想的怀疑,也倾诉了观众无法进入作品内部的牢骚。通俗地说:观众看不懂,那么你作品的价值怎么体现,作品是否还成立?这问题由艺术家、作者本人来判断是一件很残酷的事情。紧接着又是第二个问题:“想清楚了没有?观众看到的和你要做的是一回事吗?”吕老师的这套起手式让好多学生陷入了深刻的自我怀疑。此时,吕老师再领着学生进入作品的细节,一点点推敲,给出自己的建议。

吕老师艺术创作教学“第二阶段”的转换发生在学生由于研究的深入和对作品反复推敲后获得坚实自信时。那时吕老师就不再用“问问题”的方式来教学了。我写作博士学位论文时,萌生寻找明清民间年画转变为现代连环画(如《点石斋画报》)中间状态的想法,那种鲜活的民间演绎的新奇图像使我觉得新年画运动与之血脉关联。后来偶然查阅文献时,我发现某个幼年听闻的湘南民间传说居然来源故乡在中华人民共和国成立初年真实新闻,就此确定了连环画草稿。这件作品后来往传统方向回溯得杂乱:绢本白描、宋画趣味、北斋漫画的六扇构图,搭配江湖怪谈,我自己都觉得不伦不类,更不用说白描功夫不够火候。吕老师来工作室见过非常不满,但仍耐心听我说完想法后给出一些建议。这些建议关乎材料技法和他早年间创作年画处理线条的经验。虽然那时吕老师的批评语气很温和,但他还是要求我重画。

临走时,吕老师跟我说了很多,有一句话惊厥如梦醒:“不要让人轻易进入你自己的语境。”我至今无法完整论述这句话之于我为何如遭德山棒。我甚至无法判断这是说者有意还是听者有心。是我过度理解了吗?我不知道。如今我也登坛讲课小有时日,也会跟我的学生分享对此论多维的理解,但我仍然觉得这句话承载的是艺术教育最难,也是最有趣的地方。吕老师自己的艺术讲究心灵手巧,可他的艺术教学从不满足于传授技艺章法,不拘泥于师法一门功夫。他肯定希望学生在自己的艺术里寻找到自己的价值,但不要满世界炫耀自己的聪明和发现。艺术的价值不止在于作品的新意,也在乎人的丰富积累。换言之,先成为一个有意思的人,再想艺术的事情。人有千般精彩,路有万重风景,你走的路就是你的天地。吕老师从教半生掘通一条小道还插满路标,生怕学生掉队迷路,临了却潇洒地对学生说:路不重要,走就是了。

吕老师早年有件作品,名字有些生僻,叫《彳亍》,取义陕北河套地区的汉族风俗“转九曲”和“禹行九州”传说。九曲看似迷宫,蜿蜒行走其间却一路通透,待走出九曲时,突然发觉来时路竟是归去途。吕老师博客首页有首迎客诗《虚掩的门扉》仍是如此意味:

你且轻輕叩来,

倘屋中无人,

你可擅自而入,

我不会责怪。

因为

你的一切,

也就是

我的一切。

……

注:吴天,2018毕业于中央美术学院,获博士学位,师从吕胜中,现为北京电影学院讲师。