格物与造景:江衡访谈

2021-06-24孟尧江衡

孟尧 江衡

孟尧:“卡通一代”好像已经变成了你脑门上的一个标签了。尤其面对媒体的时候,好像谈到你的艺术,必须谈它。但是你现在的作品和那个阶段的创作,我觉得已经没什么直接联系了。

江衡:“卡通一代”是我刚刚进入创作的一个源头,也是我大学刚毕业那时的一段重要经历。在那个时代,这么去讨论是没有问题的,但是它不能代表我之后的创作方向,也不可能是我创作发展的唯一线索和脉络。我每个时间段思考的问题,跟我个人的经历、阅读的兴趣有很大的关系。比如说法国思想家鲍德里亚对消费文化的解读,在当时来说对我的影响挺大的。他不但从社会学的角度去分析人在社会当中的“主客体”关系及人在社会中扮演的角色,更重要的是从政治学和经济学的角度宏观地看待人在社会中的生存景象。人在日常生活当中“主动消费”和“被消费”,以及人们在社会当中的行为方式和精神面貌一起进入到一种不确定的迷失域状态中。人在完全丧失其主体性的同时,也使日常生活的进程转化成为整体消费符号机器运作的一部分。

但现在,在往回看的时候,也许这些东西只是构成社会发展的一部分。慢慢成长后,我会觉得年轻时候的那种对抗其实很幼稚。对一个事件的判断,或者对善、恶的判断现在有了新的、更深的认识,我变得更为包容了,就不会像年轻时那样太刻意去批判什么了。

孟尧:在《花开花落》之后,当你的作品中开始出现假花、骷髅,以及药丸的时候,能看到你已经有意识地拓展你绘画的主题和图像序列。正如你刚才说的,你是有意识地去思考如何在作品中表达你对自身与消费社会之间关系的理解。那么在这个过程中,或者在这种创作逻辑下,你创作的进展中遇到的最大的困难是什么?

江衡:这其中最大的困难,是找到一个能表达我的观念又能表现我作为艺术家的独特性的符号。在今天这种图像泛滥的时代,作为一个视觉的创作者,首先要解决的问题,是观者能不能在你的画前多停留一秒,最起码能多瞧你一眼,之后才是进入到你图像的世界去解读你背后的故事。我们看一件作品的时候,为什么会被吸引?肯定不是说你画得多精彩、表现得多好,而是有一些跟我们的阅历、跟我们的生活,或者是跟我们潜在的一些东西有一种吻合的时候才吸引你,即内心的共鸣。我的绘画里面要传递的是这样的一个东西,让观者有所感受、有所思考,而不仅仅停留在“这是一幅写实画”或者“这是写实技术高超的作品”的层面。

这么多年来,我会把一些想法记录下来,但我不一定会即时创作出来,我可能会放一段时间,一两年,三四年,当我能够有一个合适的切入点时,我再把它拿出来,使之成形。这是一种持续的片段性的工作,不是突然想到什么就表达什么,它是有一个时间的推移的过程。

孟尧:在你创作的各个阶段,一直热衷描绘和表现各种人造物。无论《美女·鱼》《花开花落》《花布》《胶囊》《终极》系列,还是这次南京艺术学院美术馆个展上的《假发》系列,这种倾向都比较外显。你画中的假人、假花,都是消费社会的欲望的象征物,作品中也从不缺乏五彩缤纷的塑料感。这让我觉得你的创作更像是个“格物”的过程,你以十分精确的方式去表现这些人造物的“浮华”“光鲜”,但同时又尽力在画面上放大那种无生命力的“虚假”。

江衡:我喜欢“格物”这个表达。我始终以“消费文化”的方式切入艺术创作,表达高速商业发展和城市化建设背景下消费潮流的虚幻诡异;对消费文化的这种感受解构了我对“物”的理解,穷究“物”的道理,最终收获的竟是虚无,用今天的流行语来说,就是“格了个寂寞”(笑)。我把解构的痛感呈现在画面上,“美女”“蝴蝶”“药丸”“假发”等便成为消费主义时代背景下的社会符号:“物欲”所到之处,迷离徜恍,城市的欲望、诱惑、虚无张扬其中,让人流连,让人迷失;商业发展与城市化的巨轮轰鸣前行,我们得到了物质的富足,可是伴随而来的欲望迸发,挤掉了纯粹质朴,“精神富足”无处谈起。

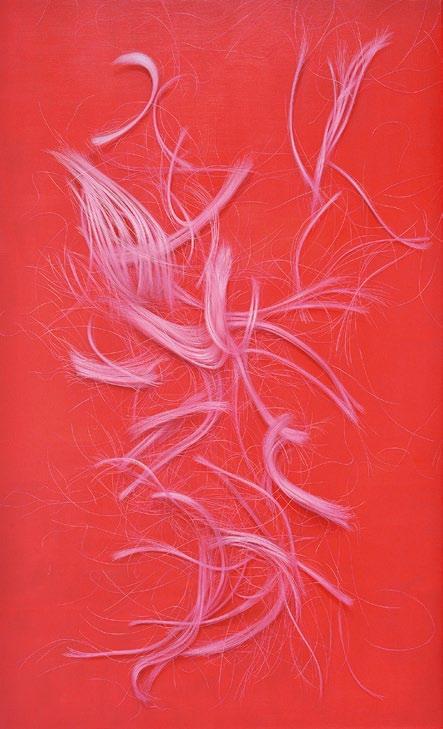

孟尧:在《“物语”——关于假发丝的创作说明》一文中,你提到“从古到今,假发不仅仅是单纯的日常必需品,也是一种流行的时尚饰品——它是社会政治经济发展到一定程度的社会产物”。我觉得你在此已经非常明确地道明了你画假发的原因。不需要再过多去谈它的社会及文化意义。反倒是绘画本身这件事,被释放了更大自由。不知你怎么看?

江衡:我为什么会用头发作为载体去做创作,其实跟我的阅读和经常出国全方位地看国外艺术家的作品和他们的创作经历有很大的关系,当回来时再看国内艺术家的一些作品时,觉得很多都是重复的。很多中国当代绘画基本上都无法脱离西方绘画的原型,他们不断地复制、拷贝,似乎创造了一个新的审美,但事实上多年以前别人已经这么做了。这些作品乍看好像有点意思,但其实没有任何的突破。

这几年我做了很多的尝试,并在尝试中发现以假发作为载体的这种表达方式很适合我。首先它给人一种视觉上的辨识困难,使观者的第一感觉不是看到我在画什么或者我的技术如何。我似乎找到它的独特性,我看重的并不是它的形式风格,而是它视觉的独特性。在分离假发的过程中我发现有另外一种意义的产生,它和之前固定的表达不一样,没有具体的特质,它更为广泛。它的意义、本质也产生了很大的变化,而不只是在这过程中有一种缓慢的折合新旧的想象,慢慢地去超越之前的概念化的东西。

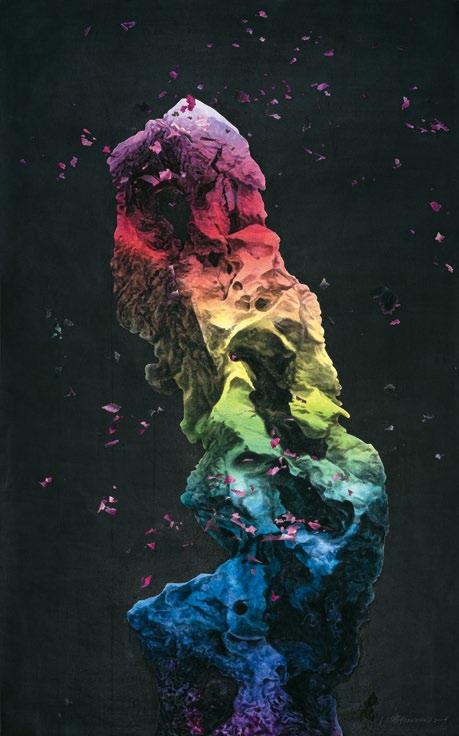

孟尧:整体看你这些年的作品。我觉得你是以绘画的形式持续在平面之上创造了一个系统性的视觉幻象,以“造景”的方式展现着你对消费社会的种种假设。即便是一些装置作品,像《物语》《彩虹石》,也能明确看出绘画趣味潜藏的影响。从这个层面,它似乎也更凸显了绘画对你的意义。

江衡:视觉这方面是我的强项,在做作品过程中,我会不自觉地强调视觉。不管怎么样,为什么我想通过不同材料的并置来削弱作品本身的焦点,因为在我看来,作品所传递出来的信息更重要。拿《物语·竹》这个装置作品来说,竹,在中国的语境里,代表着“君子”;三国魏晋正始年间的竹林七贤把文人与竹联结在一起。在进行艺术表达时,我把自然的翠竹变为“墨竹”,借用消费主义符号——花、蝴蝶、高跟鞋、药丸等,给竹子披上了一层世俗艳丽的黑衣。于是,竹子的涵义发生了改变。在此,竹子的传统含义荡然无存,展现的是近现代文明对传统文化的解构和重构。而这种解构和重构是靠竹子上的绘画实现的。绘画就是我理解消化这个世界、创造自我世界的方式。

孟尧:或者可以这么說,绘画就是你的灵魂镜像,最终在绘画里投射的都是自己。

江衡:不错,画就是画者内心的投射,是灵魂的写照。不管你做什么,归根到底都是找自己,在不同阶段寻找不同的自己,如果自己思考和经历的事情很多方面都发生了变化,而创作却一直没有偏移,那就是对自己的不真诚。

责任编辑:姜 姝