绘画说话:从“绘画无声”谈起

2021-06-24耶苏

耶苏

“绘画无声”是泰康空间策划的主题展,尝试呈现当下绘画的多样性实践。展览选择了7位年轻艺术家的作品作为案例,空间被布置成配以纸本草稿及完成品相呼应的工作结构。与之平行的是:3位策展人戴西云、刘倩兮、苏文祥在展览同期策划了相关的出版物,邀请19位主要以绘画为创作方式的艺术家通过写作将各自的工作向外进行言说与展现。

在名为“绘画有声”的平行出版推文中,参展艺术家苏予昕撰写了一篇长文,从物质与社会史两个层面对色彩颜料的发展进行了细腻的梳理。展览里,她所创作的一批大小不同的作品就用到了自己研制的色彩颜料。其中两幅较小的《湖的成形(前后与之间)》(2021),是她在胶合板上附上画布,再用较为鲜艳的笔触画出湖面与树林的意象。这两幅小品似乎进行得相当顺利,略似插图,质感饱满并带着潜在的情节。与之对应的是一幅较大的作品,叫作《湖的成形#2》(2021)。这幅作品很难说已经完成:一些区域像是有意分层后逐步添加的,画布上留下了不少的空白,不同的绘制手法散落各处。苏予昕的另一幅作品《红色暗面》(2021),由油彩、手工颜料、粉彩等材料绘制在一块不规则的,带有弧形边框的亚麻布面木板上。这幅作品的纸本草稿,同样能够在另一个展厅的桌面上找到。就作品的形式来说,《红色暗面》更加成型,草稿没有经过太大的变动便被整体挪移放大为成品。粉彩笔勾勒出来的线条和色层,让画面始终克制在抽象与具象之间。观众能隐约感觉到山石、空气、瀑布,以及光影的变化。不规则的画框与既定的铺陈,使得画面紧绷起来。所幸画面尺度刚好能覆盖观众的视网膜,没有让略显均质的刻画向内坍缩。

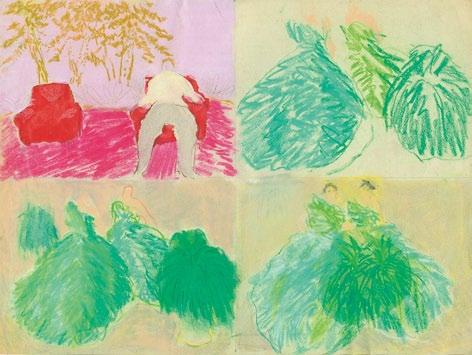

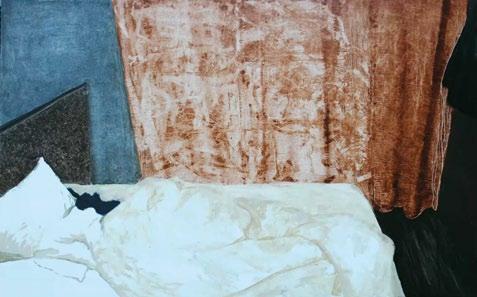

如果拍成照片的话,《红色暗面》与参展艺术家王晓曲的《正气》(2019)、《室内》(2015)以及《椅子上的人》(2016)这几幅作品一样会被平面化,看不出太多的物质材料或画法方面的特殊性。王晓曲的几幅单色人物草图,充满着自然的手感以及由木炭留下来的生动效果,可以独立成章。此处,草图因为绘画的自然确切感,可以分成直接的纸本作品或者是服务于最终大画的设计图,这取决于艺术家对草图的使用意图。大画与小画的差异可见一斑,它们构成不同领域的东西。对于从事描绘心理形象或情景的艺术家来说,第一感觉往往是新鲜的、局部的、集中的、即时的。因此草图是最佳的印象捕获手段,不必求全考虑。当这样的小稿要依据惯例进行成品化制作的时候,危机也可能浮现。例如《狩猎》的草图已经趋于完整,当它被放大到画面的时候,一种理所当然的安全感与拼凑感也出现了。接着,通过更加厚重扎实的绘画物料,小稿最终被转化成恰当的作品形式,同时损耗了一部分还留在草图阶段的主动性。

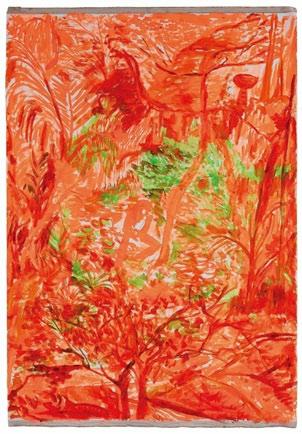

就创作的复杂性而言,绘画在视觉思维和时空虚拟等方面丝毫不亚于其他多媒体。抛开观看时所期许的即时满足,以及日益士绅化的艺术圈对于画面完整/非完整性的追逐,那么观众在本次展览里或许能够体验到关于绘画在不同基底上的运用。以雕塑作为主要创作媒介的刘符洁在日常工作中也会产生不少绘画作品。这些画作看上去就像抽象的线条组合,它们更多的是关于对不确定物象的捕捉与感知。类似的实验对于她之后的雕塑创作来说也是有益的预演。从这一角度来说,算上艺术创作者本身的话,绘画艺术的工作结构至少也是三维的,甚至更多。展览中与刘符洁相仿的一个案例是麻剑锋,不过他的创作更像是某种感应手法,画画过程成为绘画自身成立的依据。在不同的国家和地区进行驻留创作的时候,写生及相关的涂抹创作成了他与空间产生通感的开始,这一手段贯穿艺术家工作的整体过程。走向户外和边缘地带,人便从城市的关系网中解放出来。自然与艺术的内在联系,使得画家在此处不需要再去纠缠自己的笔触是否太像法国人塞尚,或者跑到荒岛上会不会变成了另一位高更。此处绘画被解构为一组相当单纯的动态:铺陈纯色、占用画布、复制观看、主动布局……

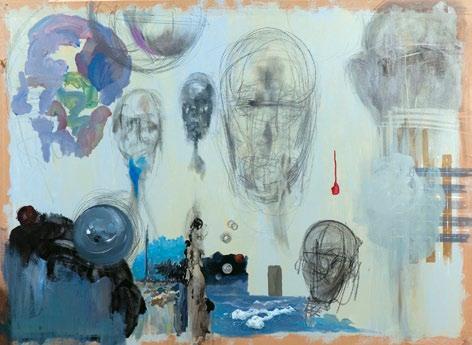

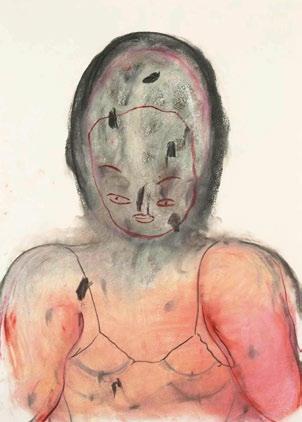

即使艺术家有意识通过解放绘画的惯用手法来探索某种可能性,绘画基底中的各种分支与它最为基本的效能还是可能纠缠在一起。在很大程度上,绘画艺术承担了写真与虚拟的双重任务。虽然处理的对象不同,写真或虚拟都会在创作过程里面临某种不可回避的先后关系,即:是以物象为重心还是以意象为突破口的问题,后者更加接近艺术的生成。在“绘画有声”已发表的文集里面,崔洁用分段的方式梳理了自己对于现代主义建筑的关注,这在他充满观察与想象的混合画面风格中也得到了印证。可以说,画面在此处同步完成了对于物象的再度认知与发现。此外,绘画作品的强度也受制于画家的视知觉切入点。这一重要因素常常是决定性的,它会在不经意间决定被描绘物象与绘制手法之间的张力。在本次展览中,张书笺以及向梓綦的作品更接近一种对于外部物象的描摹体验,不过两位创作者的耐心工作似乎还尾随在各自对象之下,并未凸显出某种不可替代的通感。相比而言,张萌作画时更加愿意凭借他对于材料的感受。例如《我突然看到了我的过去》(2019)里那大面积的木炭打底,然后用蜡、橡皮等简易的黑白材料进行勾画。通过内观而不是借助眼睛,艺术家同样会面临如何去表现造型的挑战。

对于富有天赋和勤勉的绘画艺术家来说,画画也绝非是一件轻松的事情。在媒体时代,绘画的外延已经打开,能够与各种视觉媒介交织转化。“我们将从认知的负担中解脱!那些认知、评估、推理、解决的吃力过程都将成为过去。”[1]一方面,中国当代艺术在多年的发展热潮褪去后趋于理性,现代主义绘画也成了近年来明显回归的一股回溯力量,其中不乏无奈;另一方面,不少受到市场追捧的绘画作品,开始逐步形成了某些媚俗的图像构成,其间充斥着对主题的暧昧态度或是关于所谓绘画性的臆想。此类作品将具象与平面的意味结合在一起,同时还想把纪实与寓意拼凑到可以共存的地步。

这些企图将各种识图优越性综合在一起的粗糙产出,并不显得多么真诚,限制了艺术对周遭世界的发现。一幅好画不是某种能够轻易被转换的图像。看到一幅好画,观者常常会感受到深切的共鸣,但却很难说清为什么。从这个层面来看,展览“绘画无声”或许是一种相对应的努力,它谨慎地回到可见的绘画生成过程来提醒观者:多元的当代绘画虽然还是静默劳作的结果,但画面背后的艺术家却是怀着不同的期许与思索进入工作的。

注釋:

[1] 张月薇,《宣言:为了新的景观,关于我们的现状》,《绘画有声》文集。

责任编辑:孟 尧