我们在期待什么样的装置艺术

2021-06-24王丹云

王丹云

今年4月24日,“空间幻象——中国装置新一代”在银川当代美术馆开幕。展览借陈天灼、曹雨、李枪、黎薇、李琳琳、毛同强、孟柏伸、武宁亚、张聃9位艺术家近年来的装置艺术作品共同观察装置艺术今天在中国的状况,探讨它的各种表现和观念。

当我们谈论装置艺术的时候是在谈论什么?这是我们首先不得不面对,并且去解决的问题。“装置”作为一个舶来术语,大家或多或少都对其有一定认识,并且有一定共识,似乎都心知肚明,但又一时难以诉清它明确的定义。在策展人王春辰教授看来:“装置艺术首先是占据空间的艺术,对空间进行无限的改造和借用;其次,它对世间的材料是无所不用;其三,装置艺术看似没有定则,但它有充分的自由来表达艺术家的思想和观念。”“空间幻象——中国装置新一代”提醒了我们一个长久以来对装置的惯性认知,就是把装置当作雕塑的延伸和拓展。或许从艺术史的角度来看,装置与雕塑边界的扩张有一定联系,自20世纪60年代开始,雕塑不再仅作为形塑客观事物的概念,而是转变为主客体相互交织的场域感知,变成了空间的设计。装置同样是从材料的更新,对场域、环境、剧场性的强调,以及日常的介入渐进而来,有时也与其他流派和艺术形态相重叠,比如极少主义、概念艺术、大地艺术、激浪派、集合艺术、行为艺术等。现场性、场域性、偶发性、观念性以及体制批判,也是这些领域所涉及的问题。

在今天,装置艺术已经完全从雕塑分离,越来越形成自己的方法论。克莱尔·毕晓普(Claire Bishop)在2005年出版的《装置艺术:一个批判的历史》(Installation Art: A Critical History)中认为装置艺术是观众可以走入的、戏剧化的、身临其境的[1]。从外在特征上看,装置艺术正如展览主标题“空间幻象”所点明的,是与现代空间以及现代人对空间的认知相关的艺术类型,它不局限于材料和语言问题,以具有创造性的出乎预料的奇观占据空间,提供一个新奇的景观,从而丰富空间的表现力。装置艺术邀请每个观看者亲临现场,步入其中,通过自己的感官获得独来独往的切身体验,释放自身超越现实的想象。可以是用各种方式堆叠上万个半透明聚乙烯盒,在涡轮大厅搭建成纯白色城堡;可以在展厅天花板上悬挂高高低低的气球充斥整个空间,再配以定制的背景音乐,营造梦幻般的氛围;可以利用灯光、镜子、水汽在美术馆室内制造身临其境的“日落”景象。

此次展览,在一定程度上反映出了装置占据并丰富空间的特点。李琳琳在银川美术馆营造的具有威慑性的被割裂的空间,冰柱一样的椎体在展厅中穿梭,似乎已经将展厅的墙壁和地面刺破,观众从这些椎体走过很难不生出一种对疯狂生长的庞然巨物的不安感。曹雨的《富士山》在大厅中忸怩,这件难以名状的庞然大物同时将神秘、妩媚、力量感汇聚于一身。站在孟柏伸用油烟墨铸造的数百只乌黑的旧式灯泡下,会感受到艺术家所要传达的带着些许文化忧虑的本土传统美学。

装置艺术需要抛开雕塑等传统媒介的创作手段和思路,充分打开在特定空间中创作艺术的新的可能性,但也不仅仅是空间中的幻象。如果说人们所期待的装置艺术是制造新奇的令人意象不到的景观,那么在这个可以包罗万象地将世界尽收眼底的时代什么才算新奇?作品与观众的互动仅仅是创造一种新鲜和惊奇感吗?最近几年,当提到装置艺术的时候,人们往往在脑海里浮现出让观众感官放大的沉浸式体验作品。现代科技已使装置乃至其他媒介随之改变,声光电以及多媒体技术自然而然地融入作品之中。艺术家越来越会营造沉浸式的视听场域,利用声光电为作品赋予一种神话般的生命力,创造出来的感官冲击使外部的现实世界轰然倒塌。“以媒介为导向的‘展示对美术馆产生的吸引力,有一部分在于它们能运用撷取大众娱乐、零售产品展示和信息传递的技巧,来吸引被现代技术当作旁观者看待的不同受众。”[2]充满科技感的参与式、沉浸式的装置艺术巧妙地站在了精英文化和流行文化之间,一件数字装置艺术作品通常造价不菲,使用和维护的费用同样不菲,虽然对于个人收藏来说性价比不高,但是其技术性、视觉性、传播性在公共空间具有极佳的商业价值,成为商业性展览的流量密码,也在特定空间指向着该空间高端、现代、时尚、潮流的属性和身份。

消费主义愈发渗透进我们生活的各个领域当中,有时艺术与广告之间的界限也显得模糊不清。我们不能否认这些装置作品的存在及其审美价值,但是要明确的是纯粹“感官过剩”的作品不是裝置艺术的全部。装置因其材料和表达方式的自由以及空间的开放性,给予了艺术家更多表达观念和思想的可能性,具体而言,是一个提出问题、发现材料、寻找对材料施加的动词,使其与想要表达的观念相匹配,将材料转化成为作品的过程。装置作品的推陈出新不仅仅是通过引入不同的新潮的材料和技术,更需要观念上的活力以及发出个体声音的动力。

对于装置艺术的期待和讨论不仅限于超乎寻常的,让观众获得直观感受的外在形式,更重要的是在装置这个具有充分自由度的艺术类型中,艺术家们作为多元信息的载体释放了对当下社会现实与变化的切身感知和诸多质疑和思考。以李琳琳的《疯狂进化》来说,她的创作出发点并不是为了让观众在美术馆体会到出奇的震慑感和自身的渺小,而是源自艺术家自身在疫情期间对社会环境的变化以及周围人生存状态的观察。近年来,李琳琳的创作从个体的记忆挖掘走向在充满危机与变化的时代下人的焦虑、不安、恐惧以及内心的异化。疫情对每一个个体都是一次从生活到心理上的触动,即便生存环境发生了巨大改变,生活不容乐观,依然要在艰难中想尽办法谋取生路。由此,艺术家将这种外在条件逼迫下激发出来的强大生长力外化出来,利用美术馆高大的空间,构建充溢着破碎和力量感的“冰锥”,在与材料和空间的磨合中,实现从公共问题到私人的具身经验和情感,再到观众在场域内的感同身受的体验的转化。曹雨受此次展览委任的《富士山》也不仅仅是根据空间特性衍生出的创作。一直以来,曹雨以敏锐的感知力探索日常生活中那些不易察觉的矛盾,这件体量庞大的《富士山》源于2017年的小型动态装置,丝质的床单下是跳动的电动自慰器,物件的特质勾起人关于性别和情欲的联想。在银川美术馆放大的作品在形式上更加隐晦,但表现力得到充分的彰显,2017年的小装置是在不经意间挑动了观众的神经,而此次借由美术馆高大空旷的空间特性,银川这件拔地而起的庞然巨物通过突破和干扰观众的日常感知,完全释放了艺术家对性别标签的警惕和质疑,这尊“纪念碑”是雄壮的,同时也是丝滑的、妖娆妩媚的,就像是女性身体中纯粹性的力量,一种阳刚、沉默的暴发潜藏于女性的男性色彩。

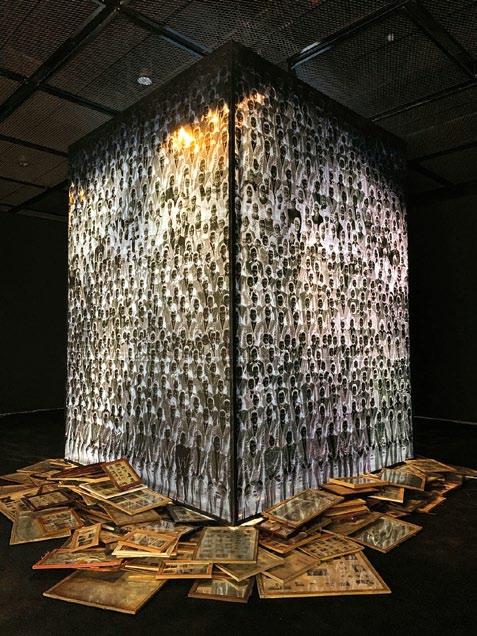

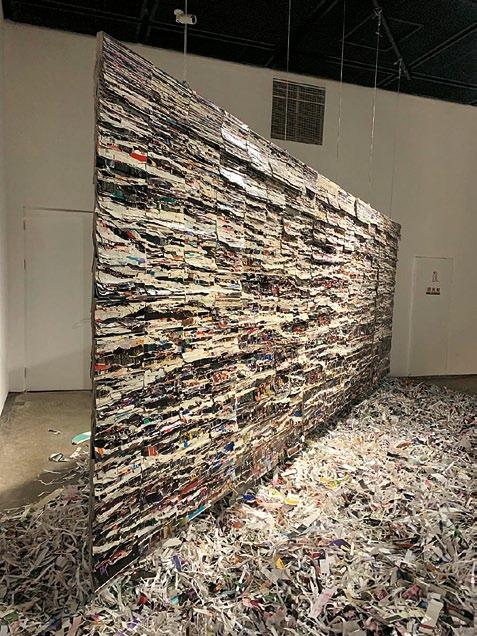

同样,展览中的每一位艺术家,包括已将精力主要投入到装置艺术创作的艺术家,在创作中都有不同的关注点和出发点,在一场装置展览中通常可以看到丰富多样,甚至完全不同的面貌。黎薇在白色空间用纯白色积木搭建的岌岌可危的建筑,营造出微妙的去除视觉的视觉障碍;武宁亚《蜈蚣计划·触火星》堆砌大量衣物组成的蜈蚣凸显当今涌动前进的消费轨迹;毛同强的《辨认负片》更关注集体社会中的个体记忆,昏暗的空间中老照片与废弃负片共同构建情感的纪念碑。

我们说装置艺术需要完全打破架上作品的思维方式,用创造性的手段激活空间,“模拟一种全身心通噬感”及“被激活的壮观情景”。但是倒也不必将西方学者对装置的定义,以及艺术家们奇观一样的作品作為这一艺术类型的绝对标杆。正如周婉京在研讨会中的发问“中国装置艺术家如何保持先锋性?”在这次展览中,虽然没有真正突破想象力的全景式的吞噬感官的作品,但是我们也看到,中国艺术家有各自的思考,从对生活的观察和摩擦中提纯出观念再将其进行艺术的转化,空间只是加强观念表现力的桥梁,而不是创作的出发点。“如果说将‘我作为这个时代多元信息的载体,将这些信息通过艺术的形式来转化,我自身有许多与同时代人共通共鸣的感受,所以我觉得我只要把我自己的感受通过艺术的方式表达到极致就可以了。”[3]当谈到创作的灵感时,李琳琳这样说。国际化的表现形式可以为艺术家打开一定创作思路,真正从活生生的现实经验生长出来的作品才是真实而有力的,没有独立的实质性的观念,再宏大的空间幻象也像是一具没有灵魂的躯壳。

当代艺术生态期待着新颖的、与众不同的作品,但是在艺术的边界早已模糊和全球化的背景下,“新”和“与众不同”越来越难,到底什么算“新”,什么算“与众不同”也是一个问题。“新”不完全等同于“年轻”,“与众不同”也不完全等同于“跨界”。装置艺术亦是如此,新的技术和手段给予艺术家更多元化的创作方式,也在影响着人的生活和认知,在被信息爆炸包裹的当下,当代艺术界真正期待的是艺术家依然保持敏锐的感受力和卓越的见解,并用创造性的自由的方式将感受准确又具有感染力地外化出来。艺术对社会或许并