雕塑的边缘:焦兴涛的教学方法与路径

2021-06-24娄金

焦兴涛是一名雕塑艺术家。他既是从事雕塑教学的教师与组织者,也是很多艺术实践活动与雕塑展览的发起人与策划者,还完成了很多个人著作与编著。在20多年的工作实践中,焦兴涛作为一名教师+艺术家+组织者的多重身份活跃在中国当代雕塑的前沿,在雕塑艺术、雕塑与公共艺术创作及其理论等方向进行实践与研究,将当代雕塑放置于纵向的艺术史与横向的当代艺术语境中去思考与践行。其不断摸索的创作方法与创新的教学轨迹,诠释了当代雕塑不断变化的文化语境与时代主题,以及在现实与生活、社会与教学的层面不断推进雕塑“命名”的方法和路径。

一、在雕塑的“边缘处”思考

雕塑的“边缘”是雕塑艺术史生长的末端,是雕塑这一学科方向或专业类别在跨界与融合过程中的交叉领域、前沿阵线与临界聚点。2016年年末,焦兴涛把自己10多年来与雕塑有关的文字与心血整理成一本著作《雕塑的边缘》,其内容正是他把“雕塑是一个动词”的观点放在当代雕塑的“边缘处”来思考。2018年,焦兴涛负责的重庆市重点教改项目《夯实基础多元选择——当代艺术教育背景下雕塑专业工作室教学模式改革与实践》已经结项,项目明确了“和而不同”的教育理念与当代雕塑教学的多元化选择,以及工作室“创作坊”教学新模式的探索与思考。

1. 雕塑是一个动词

“雕塑已经从代表‘雕和‘塑概念的静止的‘名词,变为一个不断自我生长、自我更新的‘动词。”[1]這句话焦老师在我们的课堂上也反复提到,他把雕塑理解成不断变化的动词,可能更接近于当代雕塑的本质。名词的“雕塑”指的是艺术史的发展脉络,是经典与传承,动词的雕塑更多指的是雕塑创作的边缘与创新。如何处理好动静关系可以理解为如何做好教学的传承与作品创新的关系。

首先,雕塑史自身的发展是动态的。

仅从西方雕塑史的发展来说,是革新的,是不断变化的。学界认为古典时期是再现雕塑,现代主义时期是表现雕塑,而后现代更多地倾向于观念的雕塑。现代雕塑在约半个世纪的发展中,涉及的主题大致有三大类:(1)关于形象的雕塑,作品关注现实与个人,具有表现性与象征性的意向;(2)关于形式的雕塑,从塞尚的几何概括开始到极少主义出现,艺术家们通过体积、空间、材料、时间等雕塑的本体语言进行大胆的系列探索;(3)关于结构的雕塑,表现在社会的意识形态、语境的上下文关系、作品自身内部与外部的结构形态。

随着后现代主义思潮的兴起,艺术也随之进入了多元化的时期,艺术形式和材料的壁垒被打破,任何材料都可以被用于艺术创作,其中包括词语、大地和垃圾等,并以此创造出不计其数的艺术新形式,例如环境艺术、行为艺术、观念艺术、科技艺术和大地艺术等。虽然极少主义仅仅花了10多年就走到尽头,但其衍生出来的几种有关雕塑的方向对今天的雕塑实践影响重大:作为“物”的雕塑、作为“地点”的雕塑、作为“场域”的雕塑、作为“过程”的雕塑、作为“事件”的雕塑、作为“观念”的雕塑、作为“不是”的雕塑。随着意识形态的激变和科学技术的发展,当代雕塑的发展愈发个人化与多元化,这些分类方向都可以概括为焦兴涛提到的“作为‘边缘的雕塑”。

另外,“艺术史、雕塑史这样的课程成为必须,而东方文化、当代西方哲学、人类学、社会学,也开始进入学生的涉猎范围,而对重要艺术家作品的深入了解和分析,理当成为必修课”[2]。面对浩瀚的知识,自己的兴趣是“射线”的“起点”,终身学习就是无限延长的“生长线”,以此对应艺术史自身的日新月异的嬗变。

其次,对雕塑史的学习是动态的。

记得在当年读大学本科阶段的《泥塑》课堂上,焦老师讲道:“我一直倾向于把雕塑系的塑造写生练习,看成是一个以‘身体力行的方式学习艺术史的过程。”[3]“身体力行”地学习艺术史就是把名词的雕塑的概念理解成动词的雕塑,在学习的实践过程中,“身体力行”地体悟艺术史中作品独特的魅力。这就相当于雕塑初学者用手抓握黏土在空间中去塑造罗丹的《吻》,与手握相机在博物馆拍下一张相同作品照片的学习体验是完全不一样的。然而,更多的时候我们仅仅是翻拍了画册中的图片和瞟了几眼相应的几行文字。可以想象,不同的学习方式已经让学习者离“雕塑”的真相的距离越来越远。

再次,对雕塑史的认识是动态的。半个多世纪以来,西方古典时期的现实主义雕塑在课堂上会有大量的课程供同学们“身体力行”地学习,而现代主义与后现代主义时期的艺术史在课程中体现得凤毛麟角。但是最近几年“再现雕塑”一统天下的局面已经被打破,同学们对雕塑的理解不仅仅是罗丹、马约尔、摩尔。2016年,在雕塑系主任焦兴涛的主持下,四川美术学院雕塑系建立四个方向工作室,具象雕塑延续了原来古典写实主义的传统,跨媒介雕塑强调后现代雕塑艺术史与科技艺术史的学习,景观雕塑根植于新生的公共艺术的实践与研究,器物雕塑试图回到中国自身的传统雕塑线索上来进行当代转化。工作室的划分让大家选择感兴趣的方向进入工作室相关课程进行学习,课后不同工作室的师生通过展览与研讨会等活动相互交流与碰撞,让同学们对雕塑艺术史的学习更加丰富多元。

2.“和而不同”的理念与多元的方法论

在构建四川美术学院雕塑系“1+4”(1基础部+4工作室方向)培养结构的同时,焦兴涛针对川美雕塑自身的特点,提出了“和而不同”的培养理念。“和而不同”,是鼓励不同的独立个体创新创作的精神坐标,是在价值需求、文化认同、艺术审美、教育方向、教学路径等方面进行差异化探索与多元化选择的教育思想。在具体的工作室教学过程中,每一件作品的诞生都是围绕思考、交流、点评、创作、策划、实践等过程性的创新性环节展开,与之对应的多元教学方法塑造了同学们“和而不同”的多元创作面貌。

讲授法。以课堂讲授与学术讲座为主的教学方法,通过文字图片等传统媒介传递信息为主的方法,对相关内容知识点的讲解与多元的前沿资讯与理论传授。这是一种传统的授课方法,但是焦老师的每次授课都能从他独特的个人的视角去激发同学们的想象力与更多的可能性,比如学院里面大家都热衷的“具象雕塑”,焦老师就通过图像、材料、观念、传播、现场等侧面来重新诠释“具象雕塑”的“新”,抛砖引玉地提出如何重新“写实”。

示范教学法。以直接感知为主的交流方法,教师把自己掌握的技艺进行现场示范演示,同学们直接通过活化的模仿过程化范本来获得经验,例如焦老师在其发起的项目“羊磴艺术合作社”的《木工计划》里面示范创作了个人作品《柜中屋》《在一起》等,同时焦老师还完成了《木工计划》的日记书写。参与的艺术家与当地的木匠同时一起完成了《赶场》《敌人》《找艺人》等。

讨论教学法。通过对话讨论交换意见,把个体的问题一对一地讨论或让大家共同讨论,以期达成某种共识。在交流的过程中,能够发现更多的创新点以及心灵上的契合。这种方法更多地需要放在具体某个语境的上下文关系中展开,更有时效性。焦老师在谈论怎样才能做出好作品时,讲道:“如果说艺术作品是一道‘麻婆豆腐的话,艺术经验(感受)本身就是做菜的‘豆腐,那么引起这种经验的现实情境(生活)就是‘豆子。我们往往容易停留于把‘豆子做成‘豆腐就好,或者以为‘豆子就可以直接做成‘麻婆豆腐。”[4]焦老师很喜欢用打比方的方法进行教学,很多具有启发性的段落就像得道高僧的禅宗公案,老生常谈的睿智让人拍案叫绝,富有启发性。

新媒介教学法。其一,把对“新媒介”本身的理解作为方法,即焦兴涛直接使用科技的新技术来带领雕塑系的师生进行创作实践,例如在2016年焦兴涛策划了“虚拟车间——互动媒体艺术”展。其二,课堂上更需要打破常规的教学方法,比如通过微信、腾讯会议等新媒介渠道来辅助教学,例如,在2011年“微信”一推出,焦老师就让我们安装此APP,并建立“羊磴艺术合作社”的微信群进行线上讨论交流,并于2015年建立羊磴艺术合作社的公众号,进行作品文献的传播与宣传至今。

现场教学法。在具体的现场进行动手实验(劳动)的过程中通过有针对性的教学互动,把获得的知识和原生的感受转化成自己的技能与经验。焦老师发起的“明天雕塑奖”活动,参展的艺术家需要在四川美术学院的多功能厅进行演讲秀,专家评委进行现场点评与评奖,这种现场的互动对于参与的艺术家与学生都会得到属于自己的收获。

混合式教学法。也可以称作多元教学法,即将在线教学和线下教学的优势结合起来的一种打破地理空间限制的“线上”+“线下”混合式教学。通过两种教学组织形式的有机结合,把理论与实践有机地结合起来,以此回应艺术创作单一的理论讲授教学法,完成一个螺旋的进步。

类似的罗列可能还有很多,在焦老师具体的教学过程中,每一个学生也只能感受自己所感受的某些方法。针对美术学学科雕塑艺术专业不同的学生,最重要的是如何把“课堂”所学的经验在求同存异的过程中转换成自己的创作方法。

3.“创作坊”的新模式

近年来,针对课程体系自身内卷化和教条化的问题,焦老师在雕塑系教学讨论会上提出“创作坊”的教学新模式,“创作坊”即创作+工作坊,指的是以创作为目的的工作坊。

所谓工作坊,英文名为“workshop”,是指一种特定主题的研究性工作学习方式的过程。工作坊追溯其源头,既可以从文艺复兴时期的学徒制看到端倪,更是直接承袭了现代主义时期包豪斯“工作坊”制度。而“创作坊”的新模式,则是在特定时间和特定空间范围内,师生在同一时间线上共同创作的综合艺术实践。也就是说,“学院教师(师傅)+艺术家+创作者+X”共同完成学习、考察、交流、实践、展览等为一体的教学实践。“创作坊”的教学方法让教师带上学生(师傅带上徒弟)在共同创作的过程中把“学习的经验”转化成个人的艺术创作方法。此模式重视优秀艺术人才的培养,强调从学习到展览的完整的一件作品的生长过程,不局限于其中的某一环节。在这个特定的作品生长过程中,教师“进行‘身体力行地传授,学生‘心领神会地学习”[5]。“创作坊”把每一堂课也当作一件未知的雕塑作品来创作,可以有效打通课堂内外,联动教学与创作,让教学与创作成为同一件事情,这样,每一段课程都是一件作品,每一件作品都可以成为一段课程。也防止了同一个教师对年复一年的同一堂课产生厌倦,从而通过一个创新的教学方法让一堂课本身具有生长性与实验性。

自2016年雕塑系建立工作室教学以来,每年器物工作室的《石雕器物》课程都有优秀的学生作品产生,例如刘建钊的《抛砖引玉》、江城的《子非鱼》、闫志勇的《石空系列》、申子叶的《长江》等很多同学的作品获得四川美术学院雕塑系年展年度奖与曾竹韶奖学金曾竹韶大奖等,教学成果可圈可点。回溯其缘由,得益于作为过程的“创作坊”教学实践,每个学生在课堂中通过作品寻找自己的坐标,让作业成为作品。当每一个个体都成为创作主体后,成果自然会不一样。这样课程的要求就变为让学生在单位时间内创作一件作品,而不是完成作业修完学分。作业可能是让学生掌握一定的技能、一个很简单的重复的练习、可以没有思想与观念,而作品要求不同,作品是要有个人经验与主观表达的。由此,在创作中除了解决学习中的概念和技能问题,同时需要解放学生的想象力和创造性等,让同学们真正面对创作的时候不会迷茫和焦虑,这里面需要将“学生”这一角色转换成“艺术家”的身份来思考创作。

二、在“边缘处”践行

在很大程度上,对雕塑“边缘处”的思考总是伴随着在雕塑“边缘处”的实践。作为川美雕塑的领衔者,焦興涛从课程体系的构建、教师队伍的编制、教学平台的搭建等具体的环节来推动雕塑专业教学实践活动的有效开展。

1. 川美雕塑课程体系与教师队伍的搭建

在川美雕塑课程体系的搭建上,焦兴涛提出以“当代雕塑+X”的课程结构来进行专业人才的培养。即以“当代雕塑+当代艺术+现代科技”构建跨媒介雕塑方向课程框架;以“当代雕塑+纪念碑艺术+肖像艺术”,深化具象雕塑方向课程体系;以“当代雕塑+公共艺术+景观设计”,凝练景观雕塑方向课程内容;以“当代雕塑+传统工艺+现代设计”,建构器物雕塑方向课程骨架。

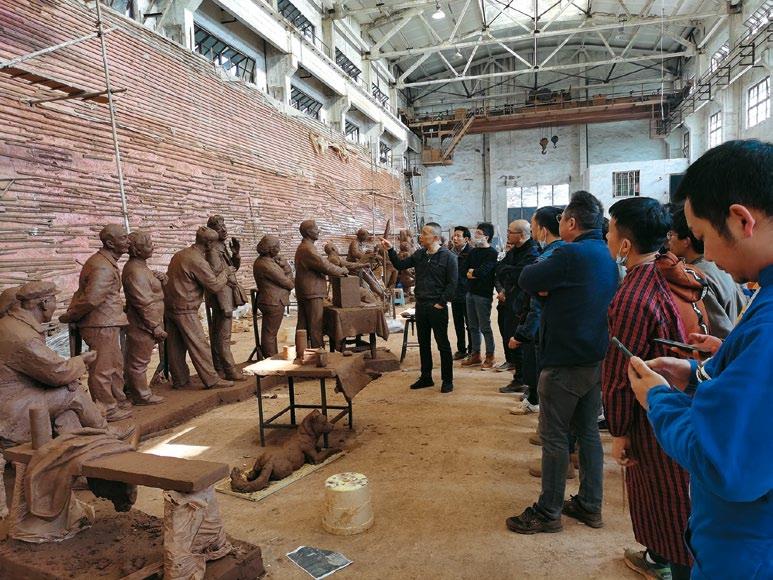

“创作带动教学”的教学传统需要教师队伍既是艺术家,又是教学良师的“师+家”型教学团队。既在本专业领域具有十分重要的学术影响力,又在教学上有突出的能力。近年来,雕塑系送培近一半专任教师前往美、意、澳、波兰等国家的美术院校交流学习,引进国际师资担任专任教师,如美国亚利桑那大学终身教授任海、德国柏林艺术大学冯陆教授、波兰华沙美术学院艾娃教授等。

2. 搭建平台:学生作品展览、明天雕塑奖、羊磴艺术合作社

焦老师非常重视雕塑的创作与教学,一年一度的学生作品年展与毕业创作展成为雕塑系同学们每年都期待的盛事。这是在现行的教学体系之外,把雕塑系一楼展厅搭建为学生自己的重要的创作实践平台,让课堂上的“作业”成为“作品”。展览成了重要的引擎来推动雕塑创作人才的生长,是让雕塑成为动词的助推器。2020年11月28日,焦兴涛教授将自己所获得的全国美展金奖奖金捐赠给学校,设立首届“‘未来·星丛四川美术学院研究生奖”,他在开幕式上表示:希望将以前的“以创作带动教学”进一步拓展深入为“创作引领教学、创作推动研究”。这一举措将进一步促进“创作坊”这种新模式在实践中的运用。

焦兴涛发起的“明天雕塑奖”已经举办第八届了,展览也已经成长为中国雕塑领域最具影响力的展览,参展的作品是征集于全国45岁以下的青年雕塑家,通过征集、评选、展览、演讲、宣传、出版等环节建立起中国当代雕塑创作的动态现场,“让学生在耳濡目染之下,获得格局和视野的提高”[6]。

焦兴涛于2012年发起的“羊磴艺术合作社”是中国当代雕塑的重要现场项目。项目从“不是”出发,即:“不是采风、不是体验生活、不是社会学意义上的乡村建设、不是文化公益和艺术慈善、不是当代艺术下乡。”这是焦老师发起该项目时提出的五个“不是”,这是基于当时中国的社会现状与问题化的当代艺术背景下提出的。“不是”成了我们站在艺术的“边缘”出发的起点,在近10年的路径中,向着“不是”这个方向,“开展了一系列与乡镇社区、乡村社会充分对话的实践活动,其存在和影响已经成为羊磴日常的一部分”。羊磴项目一直遵循的“不是”“参与”“合作”“协商”等原则让一个未知的处在边缘的“羊磴”不断生长出自己的形态。

“不是”对应了当时所有的“是”的侧面,这种限定让“项目”生长在当代艺术史的边缘,也让参与项目的参与者看见了项目的无限可能性。北京十一学校联盟总校校长李贵希说:“学校是同学们走上社会之前的社会,课程就是经典的社会生活的浓缩。”焦老师带领一帮学生从教室前往羊磴,在当地居民院坝开木工坊,在冯木匠的豆花馆建美术馆,在街头摆摊吆喝展览,等等。也可以说这是一堂创新的实验艺术课程,碰巧呈现的作品在教育、艺术、社会、生活、地方等方面都在同一时刻融合交叉了。

三、总 结

在2017年《画廊》杂志的独家观察栏目里,焦兴涛谈道:“雕塑”是一个“过程”、一个“事件”、一个“现实”。从焦兴涛作为艺术家的个人作品《真实的赝品》《汇成集团》《羊磴艺术合作社》等,以及作为学者的个人著作与编著《新具象雕塑》《雕塑的边缘》《参与的艺术——羊磴艺术合作社》等,再到他作为雕塑教学的组织者,一系列展览与平台搭建的发起人与策划者。这些都能呈现出作为事件的过程的“雕塑”作品正生长于此时此刻的现实末端,即在雕塑的“边缘处”思考,在雕塑的“边缘处”践行。

注:娄金,2012毕业于四川美术学院,获硕士学位,师从焦兴涛,现为四川美术学院讲师。

注释:

[1] 焦兴涛.序言[M].李占洋.场景雕塑.重庆:西南师范大学出版社.2018:序

[2] 焦兴涛.雕塑的边缘[M].重庆:重庆出版社.2016:224

[3] 焦興涛.雕塑的边缘[M].重庆:重庆出版社.2016:286

[4] 焦兴涛.雕塑的边缘[M].重庆:重庆出版社.2016:286

[5] 焦兴涛.雕塑的边缘[M].重庆:重庆出版社.2016:153

[6] 焦兴涛.雕塑的边缘[M].重庆:重庆出版社.2016:345

责任编辑:孟 尧