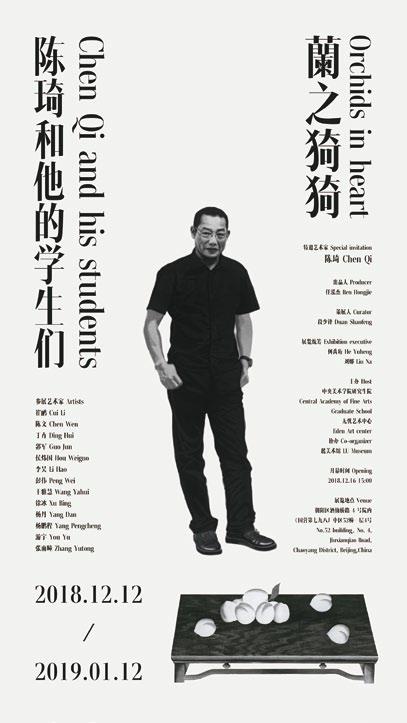

目及四海、变通古今:陈琦的教学方法与观念

2021-06-24侯炜国

与陈琦老师的缘分可以从2011年李帆老师在北京今日美术馆策划的展览“第二届中国当代版画学术展版画·概念”说起,那时候我刚本科二年级,处在学习版画基础课、素描和色彩的阶段,对于当代艺术等概念是十分陌生的,尤其是版画这个媒介与当代的关系。作为版画大家庭的一分子就自然而然地去看了这次展览,当经过一个展厅的走廊时,忽然看到了一件亚克力的装置作品,作品的气息莫名地吸引了我,作品中虫洞般的图像凹凸并置在一起,在灯光的作用下有一种“眩晕”。其实我说不上来,但就是有一種感觉,后来看了作品介绍才知道是陈琦老师的作品《不确定的存在》,同时对面的墙上还展示了陈老师的一幅水系列作品,我心想这怎么可能是版画。这便是我第一次看到陈琦老师的水印版画,后来我找了更多陈老师的作品和文章去研究,也对陈老师产生了很多好奇。

第二次,是2016年我在中央美术学院读研期间,在版画系展厅做的个展“相马记——侯炜国的第三十三种刻法”,因为这个契机我正式邀请了陈老师去看看我的作品,很想知道他怎么看。那一次我们聊了很多,我印象最深的就是陈老师说艺术家应该具备一种本领,让自己可以和自然中的任何东西置换,那就是让自己可以像风一样去感受风的感受,像植物一样去感受湿度、光照、雨露……也正是因为这次谈话,让我有了跟陈老师学习的心愿。

2018年我有幸考取了陈琦老师的博士研究生,这时我才渐渐地了解陈老师,他是个十足的工作狂,除了主持学校的工作以外,他几乎见缝插针地钻到工作室创作,对待饮食起居极其克制,不多吃也不多喝,更不爱玩,生活在我看来甚至十分的“单一”,全身心地扑在创作和教学上,他自己也乐在其中。

关于陈老师的教学其实非常多元,而教学思想也可以用16个字概括:“目及四海、变通古今、人格健全、精神丰满。”看似十分形而上,但每个字都有其特殊的含义和作用。首先他希望我们每个同学都具有全球的视野,也就是“目及四海”,他上课时强调说:在数字时代信息高速传递,不能老想着自己的“一亩三分地儿”,除了挖掘本民族的传统以外也要多学习对照其他民族的文化。既要输出我们的东西,也要吸纳别人的优点。我在读博期间,陈老师很支持我到国外考察,2019年我参与了第58届威尼斯双年展的工作,并有幸进入到策展人吴洪亮老师团队当中进行实践。同年暑期又因为获得中央美术学院的“王式廓奖学金”到日本考察了现当代版画。9月份在王华祥老师和陈琦老师的推荐下,申请了美国阿尔弗雷德大学的访问学者机会,到电子艺术研究所跟陈小文教授、约瑟夫·舍尔教授等老师学习了许多前沿的数字技术,如机械臂绘画、多焦距扫描、数字版画等,并创作了一批作品。

而“变通古今”就是将历史的经验作用于当下,到历史中去,也要从历史中来,一方面是要明白世上无新事,另一方面是学会将“传统”进行转换,生成属于不同时间的形式、内容、材料等。如果说前8个字是向外的吸收,那后8个字就是向内的自省,“人格健全,精神饱满”,陈老师希望我们每个同学都具有完善的人格和修养,他一直认为这是艺术家的基石。庚子新春,新冠疫情肆虐,陈老师多次组织我们在线上上课,让我们以“疫情下的我们”为命题,当我们在面对自我、面对社会、面对艺术时会采取何种态度?做出何种行为?创作何种作品?我想这样的发问与思考不仅启迪着我们同学,对于每个艺术家来说意义同样重大。它不仅开启了特殊背景下对过往艺术的再度审视,也给年轻的艺术家们更多关注现实、关注社会的动力,甚至也给出我们心中那条衡量艺术真与假、美与丑、善与恶的准则。我自己理解老师其实在问我们“我是谁?”的问题,作为艺术家的人、作为一个社会的人、作为一个动物的人,三个层面的人也对应了三种“死亡”,肉体的死亡、社会身份的死亡,还有精神(艺术)的死亡。这次课上陈老师讲述了他的父亲就是在他怀里过世的,他说他清晰记得父亲从生到死那零点零几秒面容上的变化,那次经历让他对死有种深刻理解。他希望每个同学对生与死都有哲学的思考,如果我们能够透彻地思考生与死,或许就能领悟生命的意义,所以陈老师希望我们遇到挫折和灾难时要挺直腰杆,无论何种情况下都要有高级的精神生活、高尚的情怀,家国天下,对世间万物充满深情。

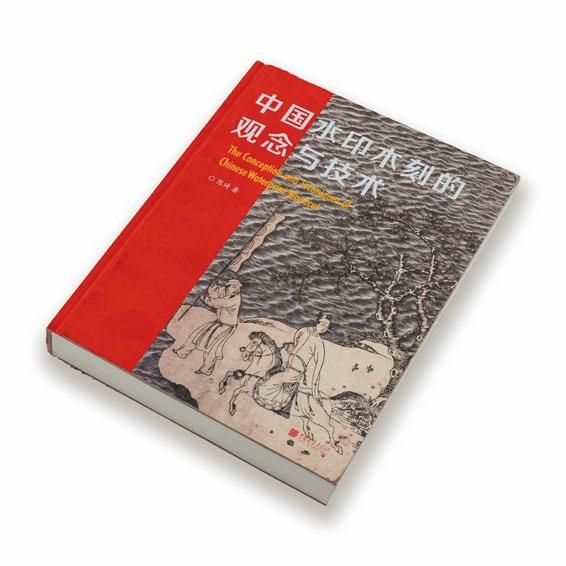

在当下国际版画交流日益频繁以及文化多样性与独特性的艺术语境中,具有中国文化观念与独特艺术表达的水印版画就显得非常重要。对于水印版画的执着与推动一直是属于陈老师的标签,陈老师一直研究各种方法和途径来推广现当代水印版画。

在本科教育阶段,陈老师研究了一套适用于本科学习的现当代水印版画课程。

陈琦老师本科阶段的教学主旨是基于中国传统水印版画的活化与当代表达,力图将水印版画从狭义的技术版种概念中剥离出来,使之成为天然具有中国文化基因的当代艺术表达媒介从而获得普遍意义。因此,课程从图像学构成入手,既有中国传统版画认知与转换课程,也有当代水印版画语言的形式与逻辑分解训练,既要求学生拥有过硬的手工技术,也要求学生谙熟现代计算机数字技术等,因此课程分为两大类别和十大板块。

一、两大类别

(一)基础课程

版画理论、图像构成(黑白、色彩)研究、图像生成、数字雕刻、艺术考察等。教学目的为夯实学生图像构成与分解能力,掌握计算机数字图像技术并能熟练使用相关设备,为后续创作课程做准备。

(二)专业课程

为传统转换与当代表现、木版语言转换、分版逻辑、刻法研究与印法研究、版画思维与数字技术等。教学目的是通过课程之间的逻辑关联设计,让学生在掌握水印版画创作路径与方法基础上,生成自己的艺术个性语言和表达路径。

二、十大板块

(一)版画理论

课程内容为中国版画史和版画理论两部分。除授课外还要求学生阅读相关课程拓展书籍,培养独立思考能力,能够结合版画发展史及现状以及版画与当代艺术的关系,建构自己的艺术观念,以便在后面的艺术创作中有明晰的方向和目标。

1. 认知版画史,寻找自己的艺术定位。

2. 让版画理论和自己的创作有连接和指导。

3. 学会发问和讨论问题。

4. 学会思维导图式的记录笔记和整理自己的思考。

(二)图像构成研究(上、下)

1. 图像构成研究(上)黑白构成。

训练基于点、线、面语言的黑白构成,强调平面的原理性,让学生掌握黑白语言的基础进行个性化创作。

2. 图像构成研究(下)色彩构成。

该课程包括色彩原理、色彩构成、颜料制作和色彩情绪等方面,解决色彩的认知与实践问题,以便在全面进入水印版画创作前树立完整的色彩创作意识与表现技巧。让学生对图像构成基本规律有一定的知识性认识,为后续的“木版语言转换”和“分版逻辑”课程铺垫基础。

(三)木版的语言转换

主要教授从绘画图像到木版画平面性语言转换的方法,打通从西方绘画造型语言到东方木版画表现语言转换路径,教授学生如果从绘画性思维转换为版画语言,与分版逻辑课程相呼应。

(四)分版逻辑

通过前面的课程,学生已经具备了图像的构成和从绘画的语言转换为版画语言的能力,进而衔接“分版逻辑”的课程,使得学生从分版方式中学习图像在分解和聚合时所带来的“版”的创造力。培养学生“层”的概念与“印痕”意识,在后续创作中建立个人独特的“版性”表达。具体教学方法:

1. 讲授分析经典分版案例,激发学生的分版逻辑。

2. 将已有图像进行二次拆解与组合,训练学生对于同一图像不同种分版邏辑所产生的创造力。

3. 通过分版逻辑中倒序、插序等方式,将已有的版进行重新编排。

4. 通过饾版的方式将已有的版进行叙事性编排,使得版与版之间产生新的表达。

(五)刻法研究

通过“刻法研究”课程的训练,让学生具备对传统刻法、非传统刻法、数字刻法的认知以及使用,在认知不同刻法的同时,个性化的探索制造版面痕迹。训练学生对于刻的认知和寻找自己的产生痕迹的方式,激发学生对新技术使用的兴趣以及对未来版画表现语言的探索。主要教学内容:

1. 传统刻法:结合临摹和鉴赏,教授中国传统拳刀、单刀的使用。一种是强调西方木刻刀法的表现与运用。

2. 现代刻法(有意味的痕迹):另一种是寻找任何可以在版面造成痕迹的方式,主张发挥个人性。

3. 数字雕刻:激光雕刻、数控机床。

(六)印法研究

1. 印法研究 (上)。

该课程让学生掌握常规印法的同时,引导学生探索不同媒介材料和承印物对“印”行为本身所带来的思考,从概念上告诉学生,只要通过间接的方式在纸面制造图像都是可行的,打破学生对印制标准的唯一想象。要求学生用一块版印制出100种不同的视觉样式,最终让每个学生形成自己的一本“水印宝典”。

2. 印法研究 (下)。

在印发研究 (上)的基础上进一步强调学生把“印”融入自己的创作表达,通过印制方式(轻、重、干、湿、缓、急…… ) ,和印制思维上的不同(序次、粉印、重叠、镜像、错版、拆解、重构、复数……)在印行为本身激发学生的创作想象,找到属于自己的转印语言。

(七)中国传统版画的转换与当代表现

本课程通过对传统因素的活化,让学生可以再识传统,在传统与当代两种维度中去思考艺术的命题。从而对传统题材和样式进行演绎与延伸,认知传统在当下的意义。

(八)版画思维与数字技术

利用版画的思维方式与数字技术相结合创作具有当代属性的作品。熟练地掌握图像的生成与应用方式:a. 图像的生成:拍摄、扫描、捺印;b. 图像的应用:数字转换、数字输出;c. 机械臂绘画:机械臂套色、人机互动;d. 数字版画:数字制版(PS、AI)、数码输出(纸面、布面等);e. 动态影像:当代影像。利用现代数字技术,提高学生对现代科技的掌握与使用,应对未来技术进步带来的各种可能性。

(九)艺术考察

本课程旨在从前序版画理论课基础上发展学生各自的理论兴趣点,结合自身所在家乡进行历史、风俗、工艺、景观等方面的在地考察,形成不同课题来实现多样化的短期在地创作展演。这是将网课的短板转为乡土文化自我教育优势的一种新渠道,可以弥补在校期间课堂教学相对比较封闭的不足,从而为当代水印版画创作提供视野开阔的方法论资源。

(十)毕业创作与论文

毕业创作部分,通过对学生的个性化引导,找到每个学员的自身的艺术表达线索,引导学生利用水印媒介进行创作。毕业论文方面根据学生上学期版画理论的学习与个案研究,进行深入辅导,确定论文核心论点及研究方法并完成论文写作。

相较于本科阶段广泛的学习,在研究生阶段,陈老师会更强调差异化的教学,在前期技术性教学过程中发掘每个学生身上的特点,通过讨论、实验性的放大,让学生对自己的禀赋有自觉,然后再引导学生“扬长避短”。一方面,陈老师总会谦虚地说从我们身上学到了东西,他觉得年轻的同学更加具有活力和时代的信息,他说老师是营盘,学生是流水的兵,师生之间是一种双向的交流,这样才不至于让自己变得“迂腐”;另一方面,陈老师也会要求学生使用水印版画媒介进行创作,他认为水印版画是中国对世界艺术的贡献,我们应该继承和发扬,他说在多次国际交流中深刻地体会到只有用中国自己的媒介语言才能与西方进行平等对话,如果只用西方的文化和西方交流,人家会瞧不起。陈老师也老说同学们是未来中国水印版画的传承人,应该扛起这面大旗。总的来说在研究生阶段,陈老师最主要的教学目的就是要让学生使用水印媒介出作品、出东西,有自己的语言样式。

陈琦老师自己是博士毕业,他的毕业论文《刀刻圣手与绘画巨匠——20世纪前中西版画形态比较研究》获得了当年江苏省的优秀博士论文,所以对于博士生的理论要求是极高的,他希望博士层面的学生要做学术的顶层设计者,做未来艺术理论绕不过去的先行者。我自己的博士论文《版画的知性》在最后的收尾过程中,幸好有殷双喜老师和陈琦老师为我点拨,才不至于让自己变成一艘没有方向的小船。

以上是陈琦老师对于本硕博不同阶段的教育理念,除此之外,陈老师也不遗余力地推广水印版画,例如国家艺术基金的“水印版画人才培养项目”、每年捐献自己作品设立的“青年水印版画计划”、慕课等网络推广。

关于陈琦老师的教学理念肯定不止于此,而我也只是陈老师众多学生中的一分子,通过跟陈老师学习的这几年,我是能明显地感觉到自己的进步和成长,对于艺术,对于人生,能够遇到好的老师真是幸事。

注:侯炜国,2021毕业于中央美术学院,获博士学位,师从陈琦。