标准化风险管理干预措施在降低急诊医疗风险中的作用

2021-06-22周丽金毛旻韬张俊杰

周丽金,毛旻韬,张俊杰

上海市同仁医院急诊科,上海 200336

急诊是公认的医疗高风险部门,急诊的风险管理和控制是医院风险管理的重点。在急诊的常见疾病中,急性创伤、急性心肌梗塞、急性心力衰竭、急性脑卒中、急性颅脑损伤和急性呼吸衰竭这六项重大疾病并称为“急诊六大病种”[1],是目前急诊风险管理的重点之一。如何对以上的重点科室和病种进行风险管理是需要仔细研究的重要课题。相对于国外,国内运用风险管理于临床的起步较晚。但近年来的一些相关研究如张卓一等[2]运用风险管理框架从多方面对急诊科风险的总结,吴翔等[3]运用风险管理思路对骨科诊疗中存在的风险及对策分析等都认为标准风险管理措施可能对减少急诊的临床风险有益。澳新AS/NZS 4360标准是世界上是最著名的风险管理标准之一[4],具有成熟完整的风险管理流程,长期以来,它被应用于发达国家的临床风险管理实践以降低临床医疗风险。因此,使用澳新标准进行急诊临床风险控制,能够起到降低急诊总体不良事件发生,降低六大病种相关不良事件发生的作用。该研究以2019年1—6月该院急诊科共36644例就诊患者为研究对象,分析了在急诊应用澳新风险管理方法进行风险管理是否能够降低急诊总体和六大病种的相关不良事件发生率,从而为改善急诊六大病种患者的临床医疗风险和降低急诊的总体医疗风险方面提供指导思路和方法。报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取该院急诊科就诊的患者36644例,以就诊时间期间是否在急诊实施澳新风险管理方法进行干预为标准,2019年1—3月的16802例为实施干预措施之前,2019年4—6月的19842例为实施干预措施之后。

1.2 方法

根据澳新风险管理的标准,在急诊科建立六大病种的临床风险管理,对风险管理的执行过程按照明确的流程和步骤进行规范。

1.2.1 建立环境 定义研究中风险管理的范围为急诊六大病种所涉及到的急诊临床风险,设置急诊风险管理小组,设定风险矩阵和风险登记簿为风险评估方式,以矩阵所列出低危、中危、高危的区域划分结果为评估准则。

1.2.2 风险识别 急诊科工作5年以上护士和医生进行头脑风暴法的运用,每人提供2条急诊六大病种相关的临床风险,对2018年1年以来的急诊不良事件进行分析,识别其中和急诊六大病种相关的不良事件。

1.2.3 风险分析 风险管理小组运用风险清单列举主要临床风险,对每一项主要风险按照“3C”原则进行风险描述,随后使用风险严重性评估表,风险可能性表进行风险矩阵的建立

1.2.4 风险评估 依据所建立的风险量化矩阵,与已设定的风险评估原则比较以确定风险程度,排列出低危、中危和高危风险,确定风险的可接受程度以及是否采取干预措施。

1.2.5 风险控制 按照风险评估的结果所决定的风险处理等级,建立风险登记簿,对高危、中危、低危风险进行不同的风险处理,给予特定的控制措施。

1.2.6 沟通和反馈 在整个风险管理流程中保持管理小组内部和外部的信息沟通,根据实际出现的风险事件完善各个环节,保持对整个流程的监督与审查,根据控制措施的使用调整风险级别。

1.3 观察指标

收集风险管理流程实施前3个月的急诊临床六大病种相关不良事件的发生率,收集风险管理流程实施后3个月内的急诊临床六大病种相关不良事件的发生率。将以上两者进行统计对比。不良事件数据来源于医院不良事件上报系统内的上报数据,不包括院内感染不良事件。

1.4 统计方法

采用SPSS 19统计学软件处理数据,计数资料用频数和百分比表示,组间比较采用χ2检验和Fisher精确概率法检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

科室经过头脑风暴和对2018年1年以来的不良事件回顾分析,共列举出六大病种相关风险63条。对这63条列举的风险进行初步识别后,可以分为7个主要方面,具体情况见表1。

表1 2018年急诊六大病种相关风险类别

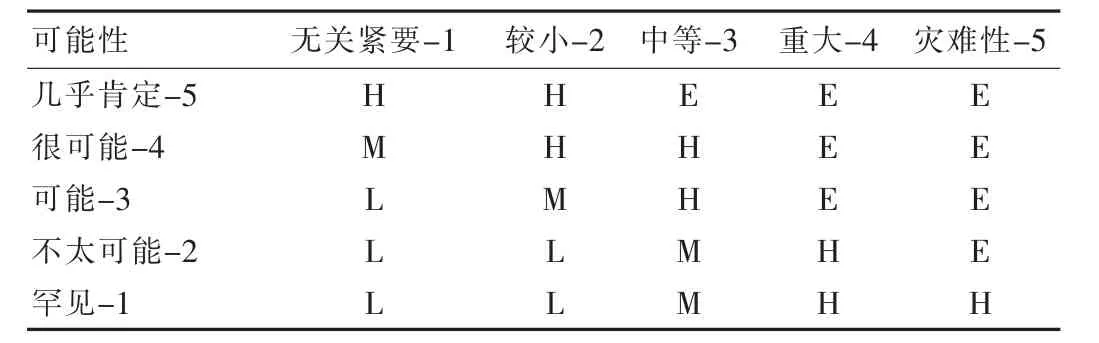

运用根本原因分析法(RCA)对以上63项风险进行分析,根据3C标准进行风险描述和识别后,风险管理小组定义出主要临床风险共18条,风险管理小组运用风险矩阵对以上定义的主要临床风险进行风险评估,确定主要的六大病种风险的不同级别,根据评估的风险级别确定后续需要采取的相应措施。共分4个风险级别,E极度风险,需要立刻处理。H高风险,需要高级管理部门的注意,M中等风险,必须规定管理责任,L低风险,根据日常程序处理。具体见表2、表3。

表2 风险分级标准

表3 临床风险因素评级情况

风险管理小组根据以上结果制定了急诊六大病种风险登记簿,根据风险级别设定管理的优先级,指定管理风险的负责人,制定管理风险的时间进度,划拨管理风险需要的资源,以及判定风险得到管理之后是否下降到可以接受的程度。

在风险管理措施实施前3个月,急诊科一共就诊人次为16802例,急诊科共发生临床不良事件21件,其中和六大病种相关的不良事件5件,风险管理措施实施后3个月,急诊科一共就诊人次为19842例,急诊科共发生不良事件12件,其中发生和六大病种相关的不良事件2件。从数据统计结果来看,采取风险管理措施后3个月的总体不良事件发生率比采取管理措施前3个月的总体发生率明显降低,两者差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 干预前后两组不良事件发生率对比

采取管理措施后3个月,不良事件中六大病种相关事件的占比较采取措施前3个月明显降低,但是两者差异无统计学意义(P>0.05)。见表5。

表5 干预前后两组不良事件中六大病种相关事件发生率对比

3 讨论

临床风险管理因为直接关系到到患者的生命安全,是风险管理的侧重点之一。所谓临床风险管理(clinical risk management,CRM),是通过确定医疗差错的发生频率及性质,从而找到减少这些差错在未来发生的可能性,以改进患者安全的一种策略[5]。国外一些研究均确定了CRM在实际工作中的作用,例如T Manser等[6]对德国2617家医疗机构的调查认为CRM的应用已经较为普遍,起到了较为积极的作用,但考虑到了不同医院的具体情况,CRM的实施仍有进一步改进余地。Maria Crema等[7]在关于意大利医疗精细化和风险管理问题的阐述中描述了在意大利采用澳新标准进行CRM的情况,肯定了澳新标准风险管理的积极作用。国内研究中涉及医疗风险和医院管理的理论研究集中在近20年,结论也都认为风险管理可能有益。例如张卓一等[2]运用风险管理框架从急诊患者的特点、不同的急诊运行模式,急诊医学人才、规章制度、安全意识、设备管理、病历书写等方面总结了急诊科的风险。潘玉琴等[8]运用澳新4360标准对手术室护理风险进行的筛查研究,证实了风险管理能够降低手术室患者的护理相关风险。陈爱军等[9]在急诊护理风险管理方面的研究也有相同结论。但是国内的以上研究或者未能在临床真正实施标准的风险管理流程,或者只涉及到护理风险管理,成果大多表现为医疗风险管理的方法论上面[10],因此对于国内医疗机构在急诊临床实施标准风险管理的效果尚无统一结论。国内与国外发达国家在临床风险管理上仍有较大差距,而医疗风险管理随着医学的发展,需要不断地转向专业化、系统化,以期满足各阶段对于医疗风险管理的系统性、专业性、高效性、及时性、公平性的要求[11]。该次研究通过在急诊临床建立标准化的国际通用风险管理干预流程和措施,最终显示风险管理措施在急诊实施后确实降低了不良事件的总体发生率,3个月的总的急诊不良事件发生率从0.12%下降到0.06%(P<0.05)。而虽然未能发现统计学差异,但是在总体不良事件中急诊六大病种相关事件所占比重的绝对值也有所下降,占比从23.8%下降到16.7%。因此标准化的风险管理能够降低急诊总体的不良事件发生率,也可能有助于降低急诊六大病种相关的不良事件发生率。

该次研究未能证实干预措施前后六大病种相关不良事件发生率的下降具备显著统计学差异,其原因可能和不良事件上报不够充分有关。根据该次研究中医院不良事件电子上报系统的正式统计,急诊临床不良事件发生率和六大病种相关的不良事件发生率不但远远低于国外的研究结果,也与很多国内的临床风险管理研究的数据结果差异较大,例如在Shammi Ramlakhan[12]的文章中所列出的多项研究中,急诊不良事件发生率从3.6/1000人至32.6/1000人,在冯莉[13]的研究中表明,在急诊抢救室中,通过上报系统和个人访谈等多种方式最终得到的实际不良事件发生率为8.66%。在对该次研究涉及的临床医生和护士进行了进一步的访谈后发现主要原因在于医院目前尚未实施匿名,自愿,无责任的不良事件上报制度,临床医生和护理人员由于担心受到惩罚,往往倾向于在小范围内处理解决,不通过正式的医院不良事件上报系统进行上报,导致了上报系统所记录的不良事件发生率与实际不良事件发生率之间出现误差。这也和国内对于不良事件上报率的一些研究结果相符合。例如谭海涛等[14]的研究证实,在实施匿名,自愿,非惩罚性的不良事件上报系统后,6个月内院内不良事件上报系统所记录的上报率增长达到6157.1%。如果按照这个增长量来估算该次研究的实际不良事件发生率,则可能达到42次/1000人,这个数字与国外实施了可靠的不良事件上报系统的医疗机构中相关研究的数据较为接近。同时,在林红梅等[15]的研究中提供的医院不良事件上报系统收集的数据显示,2016—2017年两年,在总量约210万就诊人次中,由传统形式的非匿名不良事件上报系统记录的全院不良事件数量为1027件,医院不良事件上报系统所记录的数据与国外类似研究相比明显偏低,而该研究为了将收集的数据进行标准化以便于互相比较,同样采用了医院风险管理部门的正式不良事件上报数据作为研究对象。因此由于上述原因,真实的不良事件发生率可能被低估,仍然需要建立更加合理的数据上报收集系统以充分评估结果。