重大疫情影响下的高校就业指导与服务创新发展研究

2021-06-20赵磊王敏

赵磊 王敏

摘 要:就业是最大的民生工程、民心工程、根基工程。高校毕业生就业,更是关乎高等教育发展与社会安定和谐。突如其来的新冠肺炎疫情,为高校毕业生就业工作带来了前所未有的冲击。文章通过调查研究,从重大疫情影响下高校毕业生就业需求、就业心理、就业行为等方面出发,分析突出存在的问题,并根据疫情防控常态化现状,提出了“两项工程、三个引导、四点融合、五种计划”的“2345”就业工作服务新模式,以期促进高校毕业生实现个人价值、学校培养、国家需求相结合的充分就业。

关键词:新冠肺炎疫情;高校毕业生;就业工作

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2021)12-0017-05

Abstract: Employment plays an important role in people's livelihood, public support and social foundations. The employment of university graduates is associated with the development of higher education and the social harmony. The sudden outbreak of COVID-19 has brought unprecedented effect on the employment of university graduates. This study analyzes the current employment problems through investigating the employment demand, employment psychology and employment behavior under the influence of COVID-19. Based on the situation of epidemic prevention and control on a regular basis, a new mode of employment service, which is summarized as "two projects, three guides, four confusion and five plans" is proposed. This new mode will promote university graduates to achieve full employment, which will confuse of personal value, university training and national needs.

Keywords: COVID-19; university graduates; employment

一、调研主题的选取和意义

我国2020届高校毕业生突破870万,达到了历史新高,突如其来的新冠肺炎疫情使严峻的高校毕业生就业压力进一步加大。坚决贯彻习近平总书记“六稳”“六保”系列重要指示精神,落实党中央、国务院关于高校毕业生就业工作的决策部署,是当前高等学校毕业生就业工作的重要任务。因此,如何科学研判疫情对毕业生就业的影响,了解毕业生就业需求和期待,应对可能出现的就业风险与压力,具有非常重要的现实意义。

目前,有较多的文献研究大学生就业需求和就业期待选题。然而,既往研究更多是基于社会常态化的发展趋势和样态,开展定性或定量研究。此次新冠病毒肺炎疫情带给我们一种非常态的研究视域,及时、准确把握在这一过程中大学生发展观念、就业需求、择业心理、就业行为等数据,有利于我们更加深入地洞悉人才成长与社会发展的规律性互动关系,有利于更加科学有效地把握大学生就业指导与管理工作的规律,有利于更加精准地刻画大学生择业心理需求,丰富和完善大学生就业服务体系建设。

二、调研数据的整理与分析

(一)调查样本介绍

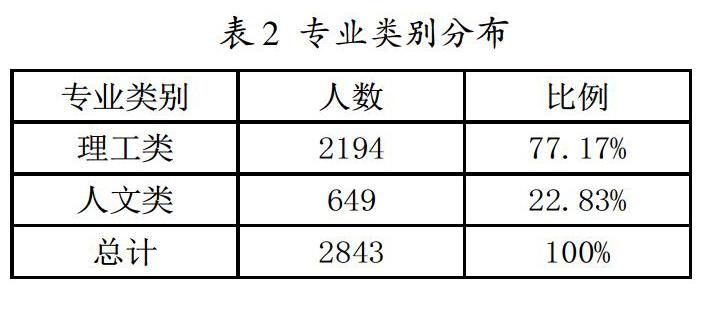

本次调研面向陕西属地5所本科高校近70个专业的2020届毕业生,采用网络问卷的形式在线调查,截至2020年5月8日共收集样本2843人,生源所在地覆盖全国31个省市自治区(见表1、表2)。

(二)调研数据分析

1. 就业状态

截至调查日,调查样本中39.47%的毕业生已就业;13.33%的毕业生正在积极求职;47.20%的同学正在等待研究生考试录取结果,其中16.78%的毕业生如果考研失败后会去求职,30.42%的毕业生如果考研失败后会继续“二战”或观望。

与调查样本高校去年同期数据相比,毕业生就业率有明显的下降,意向深造率和观望率有上升趋势。

2. 整体状态

从表3整体来看,55.26%的毕业生非常清楚自己的求职目标,48.30%的学生清楚知道应该做什么准备,对于即将毕业的学生来说,求职的目标感和准备性并不算高。在疫情的叠加影响下,几乎所有的应届毕业生都感受到了就业压力, 多数毕业生就业信心不足,仅40.45%的毕业生相信自己能在春季招聘中找到心仪的工作;40.29%的毕业生对于春季招聘求职感到非常焦虑;30.18%的毕业生感到非常茫然,不知道该怎么应对。

3. 疫情对求职的影响

经过统计,由于疫情下就业形势、就业政策等信息处于不断变化中,信息的不确定性一定程度上影响了毕业生对信息的确定感和掌握度,超过一半的毕业生对疫情下相关信息的了解不足;超7成毕业生客观上并不(太)清楚疫情是否会影响自己的就业机会,这种对信息的缺乏导致毕业生主观上容易受舆论的影响,近4成毕业生认为“疫情导致就业机会减少”这种舆论会让自己紧张,仅3成的毕业生认为疫情不会影响自己的就业机会;疫情下用人单位春季招聘延迟,招聘周期拉长等变化,打乱了毕业生正常的求职节奏,多数毕业生担心这会导致自己的求职期缩短而影响就业;35.2%的毕业生认为云招聘这种招聘形式的变化对自己的求职信心影响不大,多数毕业生还是或多或少地会受到影响;对于應聘方式的改变(以线上为主),仅22.13%的毕业生知道如何应对。

4. 就业压力源

从表4中明显看出,在疫情影响下,5大类因素中社会环境因素跃居成为影响毕业生就业的最大压力源;在20个小类中,缺乏相关实习实践知识储备,成为制约毕业生成功求职的最大障碍。

5. 毕业生的求职期待

对于学校提供的就业资源,毕业生的满意度在中等水平,平均评分均在5.4分左右。3成毕业生认为非常有用,满足了自己在就业指导方面的需求,能够缓解自己的就业焦虑和茫然感,提高求职信心。多数毕业生的评价在中等或较低水平,在求职过程中的情绪管理与压力调节、就业机会挖掘方法等方面的指导相对较少,认为学校的就业资源还有较大的优化空间。

调查中,毕业生认为对自己最有帮助的4类资源为:提供更多的就业信息、传授更多挖掘就业机会的方法、解读就业趋势、解读最新就业政策。毕业生最期待学校加大帮助力度的3个主题为:工作分析(学习如何深入探索职位、目标组织及其所在行业,为针对性的求职做信息储备)、求职热身训练和求职目标明确。

三、疫情下就业工作面临的问题

(一)就业形势更加严峻

近年来,全国高校毕业生规模逐年攀升。疫情发生以来,大量企业产能恢复缓慢,用人需求下滑,招聘计划锐减,招聘要求明显提高,加大了高校毕业生的签约压力。在中国人民大学中国就业研究所联合智联招聘于2020年4月24日发布的《2020年大学生就业力报告》中表明,大学生CIER指数呈现季节性回落,由上季度的2.17下降至本季度的1.38,从环比来看,与2019年第四季度相比,本季度大学生招聘需求人数减少,求职申请人数则增加。与2019年同期相比,在新冠肺炎疫情和经济下行压力综合影响下,本季度大学生招聘需求人数减少了16.77%,但求职申请人数增加69.82%,导致CIER指数低于去年同期的2.82水平。无论是本报告中大学生CIER指数,还是毕业生网络调查数据均表明,当前大学生就业形势不容乐观,不仅表现在就业总量压力较大,而且体现在行业、职业、地区等结构性矛盾明显突出等方面。

(二)就業指导尚需精准

突如其来的新冠肺炎疫情,暴露出了高校就业指导教育活动的薄弱环节。就业指导教育包括职业知识类、职业探索类和职业体验类,高校毕业生存在相当程度的就业决策困难[1]。从调研结果和现实访谈来看,目前高校就业指导教育活动在以下几个方面都有较大的提升空间。生涯探索教育不足,导致毕业生对就业市场的了解匮乏,临近毕业还需要进一步明确求职意向;职业体验不足,对毕业生没有系统的求职热身训练和职业素养训练,缺少相关的实习实践,造成求职核心竞争力不够;职业知识传授不足,毕业生缺少应对求职环境变化的能力,缺乏就业趋势和就业政策的解读能力,不懂得如何挖掘求职机会,自我营销能力不够;生涯规划引导不足,导致毕业生自我认识不清,不能科学规划职业生涯,就业观望现象增多,“慢就业”情况明显。

(三)就业服务尚需精细

毕业生在求职过程中存在“优先序”的特点,受新冠肺炎疫情影响,研究生、公务员、事业单位等各类招考放缓,大量毕业生处于备考、求职的两难境地,心理焦虑增强。

校园招聘活动推迟、招聘岗位减少、求职人数增多、线上应聘方式限制等因素,加重了毕业生恐慌情绪;高校延迟复学,学生不能正常返校,虽然各个高校开展了“停课不停学”计划,但毕业生完成毕业设计难度加大,直接影响着能否顺利毕业,毕业生心理负担明显增强。这些问题的出现,都对高校就业工作服务体系带来了新的挑战。高校需要因地制宜,结合学校实际和毕业生求职特点,在校园招聘活动模式的调整、就业岗位信息的精准推送、毕业生求职过程中的心理疏导、就业困难群体的帮扶、国家就业政策的解读等各个方面,全方位地做深做细就业服务。

(四)利己功利主义普遍

2016年12月7日,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上对我国高等教育人才培养提出了“为人民服务,为中国共产党治国理政服务,为巩固和发展中国特色社会主义制度服务,为改革开放和社会主义现代化建设服务”的明确要求。当代大学生的择业观主要表现在看待就业问题的出发点。

通过访谈和在线调查,能够感受到当前毕业生对于社会需求和国家需要层面考虑较少,对于个人和家庭的考虑更多。如何将小我融入大我,宏观上主动顺应和融入国家战略,微观上树立脚踏实地、艰苦奋斗的思想是做好择业和就业观教育的关键所在[2]。高校就业工作中要将“四个服务”作为根本遵循,强化就业价值引领,引导毕业生追求远大理想,营造积极向上、风清气正的就业氛围。

四、疫情防控常态化下的对策及举措

(一)因势而谋,强化就业组织机制

1. 强化“一把手工程”

高校要持续强化就业工作“一把手工程”,强化组织领导,落实就业工作“目标责任制”,夯实就业工作的基础保障。校党政主要领导担任就业工作小组组长,利用多种形式深入调查研究,听取毕业生和用人单位的意见建议,研判形势,对毕业生就业工作提出明确要求和目标责任,并列入学校党政年度工作要点。分管校领导要深入就业工作第一线,协调相关部门,加强沟通协作,提升工作成效。二级院(系)党政主要负责人作为学院就业工作第一责任人,要全面负责本院(系)的就业工作,班子成员各负其责,坚持细化到点、责任到人,扎实推进本单位的就业工作。

2. 强化“全员工程”

高校要优化顶层设计,完善就业工作的“全员工

程”。结合学校实际情况,以全员参与为抓手,加大全校就业队伍建设,完善“教育、指导、服务、管理”四位一体的就业工作体系;统筹全校资源,克服困难,切实做到“机构、人员、场地、经费”四到位;坚持专门化、专业化的就业队伍建设思路,对一线辅导员进行全方位的就业指导培训,遴选出思想过硬、能力突出的辅导员作为就业专干,建立起了一支具有勇于担当、业务精湛、作风优良、团结协作的就业工作团队;充分动员系(部)主任、研究生导师、专业课教师以及校友等社会力量,群策群力,构建全员化的就业队伍体系。

(二)因需而行,强化就业价值引领

1. 个人价值实现引导

学生的职业价值观来源于自我的认知以及对于外部世界的了解,从开始的感性认识慢慢深入到理性认识,并通过多次的实践经历检验形成[3]。高校要以立德树人为初心,加强毕业生理想信念教育,引领责任意识,引导学生自我认知的觉醒。在就业指导教育活动中,要强化注重价值导向,发挥第一课堂、第二课堂各自优势,提升学生社会责任认同感,培育学生科学价值取向,传递昂扬向上的就业价值观,让更多的毕业生坚定理想信念,以积极乐观的心态求职就业,以良好的适应能力自觉遵守社会的行为规范,在科学的职业生涯中实现个人价值。

2. 学校培养目标引导

高校要以培养“爱国”“励志”“求真”“力行”的人才为要求,以毕业生“想去哪儿”“能去哪儿”“该去哪儿”三个要素的交叉点为“责任田”,精耕细作,坚持国家导向、学校培养、学生渴求相结合,整合校外机构和优秀校友资源,构建符合学校办学定位的就业指导服务体系。高校要强化就业导向下的专业培养模式、积极搭建校内外实践实训平台、创新实践教学内容、发挥优秀校友和就业典型的带动作用,吸收专任教师建立“专家化”的就业师资团队,使毕业生就业价值理念融入学校各个教学环节当中,促使毕业生的个人职业发展与学校培养目标高度契合。

3. 国家战略需求引导

高校要以“教育报国”为使命,结合18个系列强国目标和“西部大开发”“一带一路”“粤港澳大湾区”等国家战略,推进就业指导教育和思想政治教育相融合,引导毕业生深入服务基层和西部,奔赴重点地区、重大工程、重大项目、重要领域就业,鼓励毕业生积极走向国际舞台。高校要提高思想认识,强化基层就业政治内涵;抓好政策红利,开拓基层就业渠道;宣传榜样力量,传递昂扬向上的就业价值观。让毕业生强化使命担当,树立家国情怀,在就业过程中能够聚焦国家需求、服务国家发展,为全面建设社会主义现代化国家贡献青春力量。

(三)应势而动,创新就业指导模式

1. 打造就业指导教育的媒体融合

通過在线调查,毕业生期待学校提供帮助的形式排名前5位的分别为文章/文本提供、链接资源推荐、在线直播、录播微课、线上小型讨论会。截至2020年3月,我国网民规模为9.04亿,其中网民群体中学生占比最大,达到了26.9%。大学生是新媒体的重要受众和主要参与力量,可见,疫情防控常态化下,打造就业指导教育的多媒体融合是必然趋势。在新的时代背景下,高校就业指导教育活动需要打破传统的、单一的、说教式的教育模式,打造线上线下相结合,运用新媒体及相关影视艺术的技巧,注重就业指导教育的在场性与就业气氛的营造,提升就业指导教育的趣味性、时效性、引领性。

2. 打造就业指导教育的思政融合

高校要结合学校思政课堂,加强就业指导教育的思政融合,在课程中融入思想政治理论课程范畴下的社会主义核心价值观教育、爱国主义教育等相关内容,提高生涯辅导课程的价值引领功能。在就业指导教育中,课程思政是核心、知识理论是框架、教学方法是手段。根据访谈,目前大学生就业过程中遇到的很多问题是源自于心理或思想上的,所以在就业指导教育中强化学生思想政治意识能够有效地帮助大学生树立正确的就业观念、培养良好的就业心态,从而提高大学生的就业竞争力。因此,强化思政融合是高校提高就业指导教育水平的重要途径[4]。

3. 打造就业指导教育的行业融合

目前,大多数高校就业指导教育缺乏面向专业的指导性、精准性。因此,在就业指导教育中强化行业教育,让学生对本专业所处的行业背景、就业单位性质、就业岗位等信息进行充分了解,可以增强毕业生求职的方向性和目标感,减少焦虑和茫然。高校要结合学校的专业优势和毕业生求职特点,积极联系行业优质企业,积极构建校企协同育人机制,发挥企业优势,参与学校的就业指导教育活动,增强学生的行业认知和行业热爱;邀请企业优秀人才走进校园、走进班级、走进课堂,普及行业知识,开展行业服务意识教育,增强行业的熟知度和吸引力。

4. 打造就业指导教育的实践融合

由样本调查得知,实习实践经验的缺乏是造成疫情影响下毕业生求职信心不足的最大因素。目前环境下,实习实践对大学生了解岗位、了解行业、了解社会、融入社会,提高组织管理能力、人际交往能力、团队合作能力、环境适应能力及心理承受能力等就业能力起到至关重要的作用。高校应当充分发挥第二课堂优势,通过创新创业实践、科技创新大赛、实践技能训练、假期社会实践等活动,构建学生的就业能力开发教育体系,同时要积极引进社会资源,强化校内外实习实践基地和创业孵化平台建设,为大学生提供多元化的实践实战平台,提升毕业生的就业核心竞争力。

(四)顺势而为,创新就业服务理念

1. 校园招聘高效计划

校园招聘活动具有求职成本低廉、就业信息可靠、招聘环节安全等特点,是高校毕业生求职就业的主要渠道。高校要充分认识校园招聘活动优势,强化各类校园招聘活动的针对性,提升毕业生签约效率。疫情发生以来,线上云端求职是毕业生就业的主要方式,学校要借助线上求职的便利性,持续举办各类校园空中招聘会;在疫情防控常态化下,学校应以“大局为重、防控优先”为原则,恢复举办线下校园招聘活动。学校要分析不同阶段、不同专业、不同类别毕业生求职特点和求职需求,在邀约企业的过程中增强有效性,提升毕业生的参与度,使毕业生和用人单位各取所需。

2. 就业信息精准计划

目前,各高校基本都建立了就业信息“一网一群一平台”,为毕业生提供丰富、充足的就业岗位信息,成为毕业生获取就业信息的重要来源。面对海量、形式多样的招聘信息,毕业生需要花一定的时间整理和筛选符合自身需求的岗位,大大影响求职效率。高校应该强化就业服务的信息化建设,优化就业管理系统功能,细化数据统计分析,实时监测毕业生求职动态,精准掌握毕业生求职需求,充分利用“互联网+”技术, 发挥手机终端优势,实现毕业生求职目标与招聘岗位的智能化供需匹配, 分层次、分类别、分行业地向毕业生精准推送各类招聘信息。

3. 就业能力提升计划

在疫情影响下,针对毕业生求职心态和求职需求的变化,高校要及时调整就业指导服务内容和方法,满足毕业生的期待。要结合疫情影响下毕业生就业形势,强化就业指导师资队伍培训,提升一线就业工作队伍的业务能力,提高就业服务水平,为毕业生排忧解难;要与时俱进修订就业指导教材,结合线上线下教育模式,量身打造丰富的线上课程,满足毕业生随时随地就业指导需求;要加强第二課堂活动建设,构建校院两级就业指导活动体系,为考研深造、出国留学、求职就业、备考公考等各类毕业生提供针对性、持续性的辅导,满足毕业生就业热身及就业能力训练的需求。

4. 就业渠道开发计划

针对疫情和经济下行压力冲击,高校要审时度势,抓牢优势资源,制定方案开发就业岗位,加大就业市场开发力度,积极对接经济活跃区域和具有较强人才吸纳能力行业,为毕业生开发高质量的就业岗位;抓好国家政策红利,大力宣传“三支一扶”“西部计划”“应征入伍”“选调生”等各类基层就业的优惠政策,开拓基层就业渠道;对接各地政府部门,收集当地大学生公益性服务岗位计划,鼓励引导毕业生积极就业;积极调动校内资源,各部门协同配合,积极开发科研助理岗位、设立校内管理类辅助岗位等,为毕业生求职提供缓冲。

5. 就业困难帮扶计划

高校要充分认识就业困难群体帮扶的重要意义,以各种举措抓紧抓好就业促进和帮扶。对于家庭困难毕业生、疫情高风险地区毕业生、少数民族毕业生等特殊群体,学校要建立台账,强化就业指导,树立就业自信,积极协调资源推荐就业;要针对各类就业困难群体,开展针对性的就业服务,举办专场招聘活动,精准推送就业岗位信息,进行就业心理辅导和压力疏导;积极落实国家政策的同时,在校内健全帮扶机制,完善资助方案;要建立实时督查制度,一人一策,跟踪帮扶,签约一人,销号一人,最终实现困难群体的高质量充分就业。

参考文献:

[1]温正胞.高校毕业生就业决策困难与职业指导教育的开展[J].教育发展研究,2017(5):18-24.

[2]唐浚泷.普通财经类院校中工科专业大学生就业意向调研报告[J].中国大学生就业,2020(10):44-48.

[3]周锋.大学生职业价值观内部结构探析[J].河北大学学报,2015(1):135-139.

[4]王耀田,李志跃.高校思政与就业指导教育的整合思考探析[J].大学教育,2020(3):124-126.