鼠耀中华:认知语言学理论视野下“鼠”之汉字文化解读*

2021-06-07黄交军李国英

黄交军,李国英

(1.贵阳学院 文化传媒学院,贵州 贵阳 550005;2.贵阳市青岩贵璜中学,贵州 贵阳550027)

“早厌人间腐鼠,要希云外飞皇。”(南宋·魏了翁《西江月·早厌人间腐鼠》)鼠是社会大众最为熟悉的啮齿动物,种类高达500余种,地球数量繁衍至几百亿只,它糟蹋粮食,携带病菌,乃农作物的头号害虫,对百姓危害极大,堪称人类公敌,《诗经》即传“硕鼠”恶名,民俗鄙称“耗子”,是人人得而诛之的“过街老鼠”;然让人大跌眼镜的是,鼠竟然强势入围中国最具特色最受欢迎最有代表性的十二生肖行列,且位居至尊,如唐朝书法家陆长源即强调:“大虫老鼠,俱为十二相属,何怪之有?”(唐·朱揆《谐谑录·大虫老鼠》)如此截然不同的悬殊褒贬态度无疑折射出国民对鼠爱恨交织的复杂观感,几千年来成为聚讼不已的文化公案,不断考验着古圣时贤的答疑解惑认知界域。然认知语言学以体验哲学和认知科学为哲学基础,注重从身体经验与体验认知出发,力图对人脑中的概念结构及认知方式做出统一的逻辑推理、可信解说,进而破解胥译人类心智的遗传密码[1]55-62,对正确识解语言文字及人类文化现象具有极强的解释力。原型、象似性、隐喻被学界公认为认知语言学的三大理论基石,而《说文解字》(下文简称《说文》)作为中国乃至世界的第一部字典,因许慎“学贯通人”“五经无双”,且兼收并蓄,博采众长,“六艺群书之诂靡不毕载”,为今人解读蕴含其中的鼠文化保存一份弥足珍贵的典籍文本[2]41-63,故文章以《说文》中与鼠有关的字词训诂为考察目标,从认知语言学理论原型范畴、象似性质、隐喻修辞等三大认知维度与理论工具探究古代中国的鼠文化,力图剖阐汉语鼠类字词的本质特征、生成原理及认知奥秘。

一、鼠为穴虫总:原型范畴理论视野下汉字“鼠”之观法取象

“鼠为穴虫总,至黠传往籍。”(清·彭兆荪《逭鼠诗》)人类认识世间万事万物立足人的视角,优先以自身最熟悉最了解的事物及现象为认知原型,娴熟利用事物的相似性原理排列组合、类聚群分,从而对客观世界进行有序分类、探求本质。事物分类的心理过程即类属化、概念化、范畴化,是人类认知、思考与判断的根本方式,使语言符号与客观世界形成意义映射、有机联系,有效建立起词和物的紧密对应关系,上古初民善于通过字之有据、言之成理的语言世界构拟物之有纲、人之有序的伦理世界及社会网络,古人对鼠并不陌生,且利用象形为它造字赋义,该动物常见于殷墟卜辞,字作“ ”(铁云藏龟208.3)、“ ”(柏根氏旧藏甲骨文字10),《说文系传·鼠部》:“ 上象齿,下 象腹爪尾。鼠好啮伤物,故象齿。”[3]794审鼠的古文系列形体,形象描绘凸显它尖嘴、锐齿、弓背、肥肚、短足、长尾状,身旁并伴有食物残渣,活脱脱一个贪吃硕鼠,体现出先民认知事物、造字制符时严格遵守“合水火土石而为地,犹合血气骨肉而为人,近取诸身,远取诸物,无二理也”(南宋·蔡元定《发微论·刚柔篇》)观物取象原则,《易·系辞上》亦有“圣人有以见天下之赜,而拟诸其形容,象其物宜,是故谓之象”契合现代认知原理的精彩论述。鼠在上古归为虫类,且视作穴虫总名,《说文·鼠部》:“ ,穴虫之总名也。象形。凡鼠之鼠皆从鼠。”[4]206段玉裁《说文解字注》(下文简称“段《注》”):“其类不同而皆谓之鼠。”[5]478是鼠类动物之统称,可知其本义指穴居的小型哺乳动物(后词义缩小专称老鼠),替鼠类事物提供一个足资借鉴的参照模型,为相近动物树立一划分标准,鼠实即穴居兽类动物的基础原型,其它鼠类事物范畴均围绕原型根基进行层级构建,“原型无疑是范畴中全体成员最具典型特征与本质属性的核心代表、标准成员与黄金楷模,为人们对客观世界与意义世界进行范畴化、概念化、系统化的认知参照点,乃‘理想化’的心理表征,视作同类事物范畴赖以建立的鉴别模型、衡量标尺与存在根基,是学术界剖析阐释社会文化难点、热点、焦点问题的认知利刃与解码神器。”[6]50而原型与其它成员的边界是模糊、不确定的,由鼠之原型可知鼠类其它动物的异同程度及分布状况。

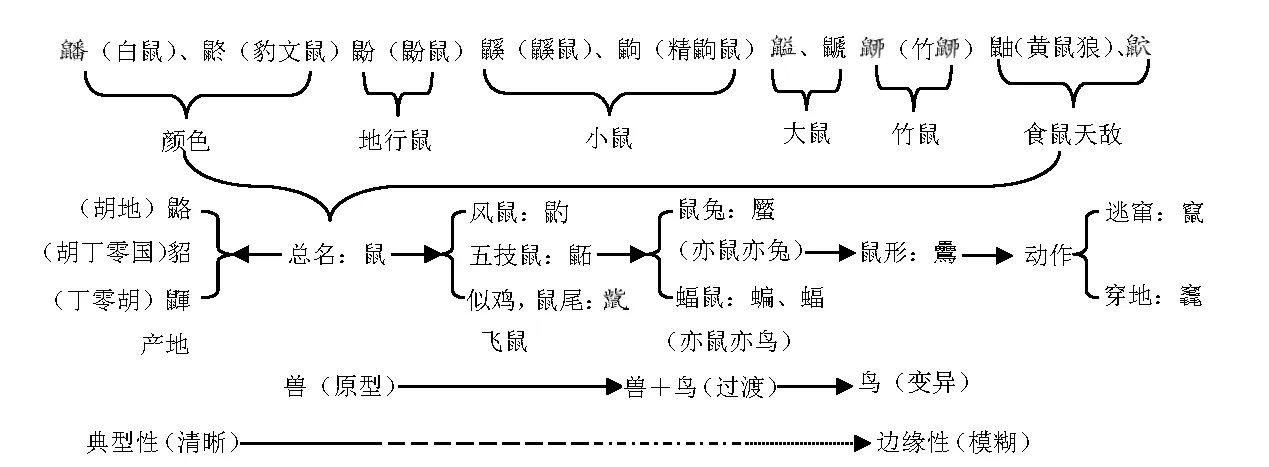

“鼠:穴室中者俗呼老鼠,在田曰田鼠,在山曰山鼠。”(清·陈淑均《噶玛兰厅志卷六·物产·毛之属》)在家为家鼠,在仓名仓鼠,在田属田鼠,在山称山鼠,会水乃水鼠,能飞曰飞鼠。正因先民以原型为划分基准,故能从动物习性、生存技能、活动区域、斑纹颜色等层面对鼠类家族成员进行命名分类,使鼠从杂乱无章走向井然有序的体系框架,反映出古人认知历经由浅入深、循序渐进的感官体验逻辑过程,是衡量民族智力发展程度的重要标准。号称“辞书之祖”的《尔雅》将鼠简单分为13种,见《尔雅·释兽》:“鼠属:鼢鼠,鼸鼠,鼷鼠,鼶鼠,鼬鼠,鼩鼠,鼭鼠,鼣鼠,鼫鼠,鼤鼠,鼨鼠,豹文鼮鼠,鼰鼠。”[7]328-330鼳字《尔雅·释兽》诂为:“鼳,鼠身长须而贼,秦人谓之小驴。”[7]322而将鼯、鼵归为鸟类,《尔雅·释鸟》:“鼯鼠,夷由。”[7]314“鸟鼠同穴,其鸟为鵌,其鼠为鼵。”[7]317而《说文》一改周、秦至两汉字书词典传统编纂方法,始创部首编排法(分540部),全面总结前人“六书”理论并给9 353字进行系统训诂、抉微索隐,对鼠族字词分部释义较《尔雅》明显体大思精、笼罩群言,见图1。

图1 《说文》鼠类字词认知关系注:时间界限:上古至两汉时期。

科学技术史专家李约瑟高度评价《说文》编排体例,认为该书所用的19(含鼠)个部首与动物系统分类紧密相关,“字典的部首是有关事物的分门别类的方式”[8]119,体现东汉时中国的动物知识、分类经验及世界秩序,无疑是严格按照原型范畴的科学认知原理,对上古鼠类动物进行一次大规模成体系的有序排列、意义系联和规律总结,为朝野学人提供一份确凿可信的名物百科大全与典籍认知文本,功勋卓著。

(西汉)东方朔《七谏·谬谏》:“音声之相和兮,物类之相感也。”(东汉)王逸注:“言鸟兽相呼,云龙相感,无不应其类而从其耦也。”先民早已具有利用“同类相从,同声相应,固天之理也”(《庄子·渔父》)认知原理给宇宙万事万物分类的清醒意识和优良传统,“方以类聚,物以群分,吉凶生矣。”(《易·系辞上》)并提取群体内的典型事物作为某一物种的参考标准与认知尺度。据图1可知:鼠物尖嘴、锐齿、四足、善掘、穴居等鲜明属性随鼠类动物外延的扩张不断日趋模糊,如《说文·虫部》:“蟨,鼠也。一曰西方有兽,前足短,与蛩蛩巨虚比,其名谓之蟨。从虫,厥声。”[4]282厥为声符,亦表义,取“折;断;跌;倒”义,故称蟨鼠,其前肢短小后肢长,逃跑时蹦蹦跳跳,憨态可掬,人们误认为它四脚不稳,容易摔倒,需借助其它动物襄助方能正常行走,见《尔雅·释地》“蟨”(东晋)郭璞注:“今雁门广武县夏屋山中有兽,形如兔而大,相负共行,土俗名之为蟨鼠。”[7]210蟨鼠实即鼠兔,依现代动物学谱系属兔形目鼠兔科,通称鼠兔,又叫鸣声鼠、石兔,外形似鼠类,因牙齿结构、摄食方式和行为等与兔子相像而得名。《说文》将其归为虫部,而非鼠部,说明东汉时先哲已意识到蟨鼠似鼠似兔的兼类特征。在上古中国的万物框架与世界秩序中先民将动物统称为“虫”, 且照体表特征分成五类:毛虫、羽虫、介虫、鳞虫与倮虫,见西汉礼学家戴德《大戴礼记·易本命》。鼠乃穴虫总名,观《说文》体例鼠系字词多从鼠旁,而蟨虽为鼠义字却归属虫部,可见前人特别注意到鼠兔古怪外形增添类聚群分的复杂性,故制名造字时采取权宜谨慎的周全措施,科学得法,体现出“分别部居,不相杂厕”(《说文·叙》)的秩序理念。

(明)高启《空明道人》诗:“烟霞闭深洞,绝壁飞玉鼠。”金檀注:“李白诗序:‘荆州玉泉寺山洞,白蝙蝠大如鸦,名仙鼠。千岁体白如雪。’”[9]155-156尤为特殊鼠类跨界动物首推蝙蝠,《说文·虫部》:“蝙,蝙蝠也。从虫,扁声。”[4]282《说文·虫部》亦云:“蝠,蝙蝠,服翼也。从虫,畐声。”[4]282蝙、蝠二字《说文》均从虫部,因蝙蝠身体构造另类特征故初民造字没有从鼠,而是以虫类泛指,视其为鼠界非典型成员。蝙蝠古名服翼,然《尔雅》以它具翼翅、善飞翔的独特属性将蝙蝠归入鸟类,见《尔雅·释鸟》:“蝙蝠,服翼。”[7]314又称伏翼、飞鼠、仙鼠、蟙虫墨等,《广雅·释鸟》亦曰:“伏翼、飞鼠、仙鼠,蟙虫墨也。”[7]717蝙蝠属兽还是属鸟的名物认知问题长期为一桩驰名于世的经典悬案,始终刺激着古圣时贤的心智成熟与理论完善程度,并被后世文人频繁杜撰为诙谐笑料来抨击社会丑恶现象,如用“蝙蝠”比喻无德无行的人无固定立场和见解的投机取巧者,如(清)游戏主人《笑林广记卷十一·讥刺部·讥人弄乖》:

“凤凰寿,百鸟朝贺,惟蝙蝠不至,凤凰责之曰:‘汝居吾下,何踞傲乎?’蝠曰:‘吾有足,属于兽,贺汝何用?’一日,麒麟生诞,蝠亦不至,麒亦责之。蝙曰:‘吾有翼,属于禽,何以贺欤?’麟、凤相会,语及蝙蝠之事,互相慨叹曰:‘今世风恶薄,偏生此等不禽不兽之徒,真个无奈他何!’”

蝙蝠这一奇异特征亦引起佛教高僧广泛参与哲学讨论,并以此设喻讽刺警示末法时代之破戒比丘、堕落僧侣,谓彼等僧行堕落,非僧非俗,犹如蝙蝠之似鸟非鸟,似鼠非鼠,见(姚秦)鸠摩罗什译《佛藏经卷上(大一五·七八八下)》:“譬如蝙蝠,欲捕鸟时则入穴为鼠,欲捕鼠时则飞空为鸟,而实无有鸟鼠之用,其身臭秽,但乐闇冥。舍利弗!破戒比丘亦复如是,既不入于布萨自恣,亦复不入王者使役,不名白衣,不名出家。”[10]373无独有偶,蝙蝠动物归属难题亦让西方智者头疼,西方文学蝙蝠形象最早约见于公元前6世纪《伊索寓言·鸟、兽和蝙蝠》:“鸟与兽决战,双方各有胜负。蝙蝠总是偏向强的一方。当鸟和兽宣告停战时,交战双方明白了蝙蝠的欺骗手法。于是,双方都裁决他为奸诈罪,并把它赶出阳光之外。从此以后,蝙蝠总是躲藏在黑暗的角落,只有晚上才敢独自飞出来。”[11]123基于古希腊蝙蝠的原型认知,欧美将蝙蝠与黑夜、不祥、死亡、疾病甚至吸血鬼联系起来,其丑陋可憎的吸血鬼形象深入人心,如英语as blind as a bat比喻“有眼无珠;鼠目寸光”;crazy as a bat指称“疯癫如蝙蝠般莽撞”;old bat表示“瞎眼婆、丑老太”;vampire bat(吸血蝙蝠)形容“吮吸膏血者;勾引并导致男人毁灭的女人”;have bats in the belfry隐喻“杞人忧天;异想天开”;come to bat(遇到蝙蝠)表达“碰到难题,面临考验”。

然古人却视蝙蝠“物以稀为贵”,其结构奇特,栖居崖穴,倒悬而眠,夜行能精准捕食蚊蛾,其行踪不为尘世所知,道教隐士认为它吸食日月精华,乃百炼成精之仙鼠瑞兽,甚至载“蝙蝠百岁者倒悬,得而服之,使人神仙”(郭璞《玄中记》),传统语言学有谐音双关修辞手法,蝠通福,(辽)释行均《龙龛手鉴·虫部》:“蝠音福,蝙蝠也。”故蝙蝠誉称“福鼠”;蝙蝠图案倒置寓意“福到”;蝙蝠倒飞而下表示“福从天降”;红色蝙蝠谐音“洪福齐天”;蝙蝠口衔孔方外圆的古钱合为“福在眼前”或“福中有钱”;蝙蝠与鹿构成“福禄”;蝙蝠和鱼含“富裕”联想意义;门楣五只蝙蝠上下翻飞隐喻“五福临门”(寿、富、康、攸好德(所好者德)、考终命(善终));无以复加首推北京恭王府花园内建筑群上竟然镶嵌着9 999只蝙蝠图案,配上康熙皇帝御笔亲书的福字碑匾组成“万蝠(福)宫”,堪称蝙蝠送福之文化奇观。

二、鼠性入字族:象似性理论视野下鼠类字词之认知理据

“盖文字者,经艺之本,王教之始,前人所以垂后,后人所以识古,故曰:‘本立而道生。’知天下之至赜而不可乱也。”[4]316汉语汉字作为书写民族文化、传承中华文明的媒介载体与符号标志,详实记载五千年来炎黄子孙古今嬗变的心路历程、历史轨迹和人文成果,浓缩聚焦着华夏先民仰观俯察天地万物的认知成就及艺术魅力,几乎每一字的形、音、义均有着其扎实可靠的来历渊源,即使累经时间更替仍能觅其踪影,清人陈澧即明确指出:“诂者古言也,古今异言,解之使之通也。盖时有古今,犹地之有东西有南北,相隔远则言语不同矣。字有更革,音有转移,所必然也。地远则有翻译,时远则有训诂,有翻译则能使别国如乡邻,有训诂则能使古今如旦暮,所谓通之也,训诂之功大矣哉!”[13]215正因汉字的诞生、发展、演变高度契合认知语言学规律,字里行间都饱蘸浸润着中华民族的逻辑推理、认知智慧及人文情感,故它被誉为当今世界上最具象似性、认知性、人文性、生态性的语言符号,象似性近于我国传统语言学的“理据”“造词根据”“得名之由”等概念,指语言的表达形式(字形结构)与蕴含意义(字义内容)之间具有某种内在而深刻的直观联系,即两者在关系或结构上形义对应、语源互通,兼备异质同构的显著特征,存在可解释性、可论证性、强理据性的逻辑关系与哲学渊源[14]88。《说文》“鼠”为象形字,见图知义具有确凿的象似性,其它鼠族诸字均属形声字,由鼠部义符与其他声符构成。传统观点认为义符主表义,而声符仅承担表音的作用,然人们通过辩证认知后亦注意到汉字声符兼具表音、表意的双重价值,最新实验研究结果证明汉字:“义符和声符的家族大小共同影响着形声字识别。在形声字识别中,义符和声符的家族属性对形声字识别具有确定的影响,而且声符的家族效应受义符的家族大小调节。”[15]866足见先民创建汉字时充分利用声符、义符的组合策略,并最大程度地挖掘声符的拓扑、叠加、复合等家族效应,从而实现国民利用字符认知社会的最优化功能。

(一)毛皮颜色

“上古人民未具分辨事物之能,故观察事物以义象区别,不以质体区分。然字音原于字义,既为此声,即为此义,凡彼字右旁之声,同于此字右旁之声者,其义象亦必相同。”[16]425以认知心理而论,人们观察事物时最容易从外观形象入手而非本质特征,刘师培明确指出:“上古之人,因物立名,而命名之不同,不以质体区分,只以状态区别。”[16]1291(《刘申叔遗书·左盦外集·正名隅论》)而颜色作为事物的主要形象特征,因直观生动易于为人体验感知,故被先民优先作为生成概念、表达世界、揭示语源等造字命名方式的形象理据,色彩理据在《说文》鼠族字中或显或隐,作用突出。

①鼠番(fán)《说文·鼠部》:“鼠番,鼠也。从鼠,番声。读若樊。”[4]206鼠番为鼠名,乃白鼠,《玉篇·鼠部》:“鼠番,白鼠。”[17]117番作声符,声中有义,取“(鼠番鼠皮毛)色白”意。鼠番属形声兼会意字,段《注》:“鼠番鼠也。《广雅》谓之白鼠番。王氏念孙曰:鼠番之言皤也。”[5]478

②鼬(yòu)《说文·鼠部》:“鼬如鼠,赤黄而大,食鼠者。从鼠,由声。”[4]206鼬鼠俗称黄鼠狼。由表声,通“(毛色)黄(柚)”义,《本草纲目·兽三·鼬鼠》:“按《广雅》,鼠野狼即鼬也。江东呼为鼪。其色黄赤如柚,故名。此物健于捕鼠及禽畜,又能制蛇虺。”

③鼠各(hé)《说文·鼠部》:“鼠各,鼠,出胡地,皮可作裘。从鼠,各声。”[4]206鼠各同各鼠,各表音,兼表义,为“(鼠各鼠)光泽亮丽”义,与骆、洛、珞同源,《说文·马部》:“骆,马白色黑鬣尾也。从马,各声。”[4]199《春秋·说题辞》:“洛之为言绎也。言水绎绎光耀也。”《玉篇·王部》:“璎珞,颈饰。”[17]6

④鼠平(píng)《说文·鼠部》:“鼠平,鼠平令鼠。从鼠,平声。”[4]206鼠平属斑鼠,《正字通·鼠部》:“《玉篇》作‘鼠平鼠今,鼠同属’,《广韵》‘斑鼠’也。”[18]2882鼠平、 、 属同源字,《说文·牛部》:“ 牛驳如星。从牛,平聲。”[4]29《集韵》:“ ,驳羊名。”平乃声符亦表“(鼠平鼠)毛色杂错”意。

⑤鼨(zhōng)《说文·鼠部》:“鼨,豹文鼠也。从鼠,冬声。 (鼠攵),籀文。”[4]206鼨即豹文鼮鼠,《说文系传》:“《尔雅》豹文鼮鼠。”[3]794同鼠攵、 、鼤,《正字通·鼠部》:“鼨为鼤鼠别名,同文铎谓鼨或作鼤,合为一。”[18]2882冬作声符,通文,会意“鼨鼠斑斓”,《玉篇·鼠部》:“鼤,斑尾鼠。”[17]117

“以五采彰施于五色,作服,汝明。”(《尚书·益稷》)色彩世间万物均有,对全人类感官具有强烈刺激,而赤、黄、青、黑、白等五色是中国颜色观念的传统底色、文化基础,《说文》鼠族字中即有丰富蕴含,如鼠番,番乃声符,亦作为表“白色”义词素参与意义建构,该字符命名意象的生成路径为:鼠番:[白色]+[鼠];鼬,由属音旁,也是表“黄色”的语根,鼬:[黄色]+[鼠];自然界纯色动物并不多见,更多表现出五彩缤纷、颜色杂糅的样貌,古人明确注意到该社会事实,并在鼠族字命名上予以体现,如鼠各:[光泽亮丽]+[鼠];鼠平:[毛色杂错]+[鼠];鼨:[色彩斑斓]+[鼠]。

(二)生活习性

“鼠黠窥人走,僮顽背客眠。”(南宋·释文珦《剡源山房》)华夏民族观察鸟兽虫鱼草木等动植物时,亦善于从生活习性尤其是起居作息等进行理据命名,从而对鼠族世界进行类聚群分、精准命名,说明先民对名物词的理据类型具有多元性、认知性、科学性的鲜明性质,如王国维《〈尔雅〉草木虫鱼鸟兽释例》一文内明确指出:“有取诸其物之形者;有取诸其物之色者;有取诸性习者;有取诸公用者;有取诸相似之他物者,或取诸生物,或取诸成器。”[19]107映照着古人体悟万物、建构世界的认知特色。

⑥鼢(fén)《说文·鼠部》:“鼢,地行鼠,伯劳所作也。一曰偃鼠。从鼠分声。 (蚡)或从虫、分。”[4]206即犁鼠,段《注》:“《释兽》有鼢鼠,陶隐居云:鼹鼠,一名隐鼠,一名鼢鼠,常穿耕地中,讨掘即得。《方言》谓之黍牛鼠。自其场起若耕言之则曰犁鼠。”[5]478分为音符含“分土钻地遁穴”意。

⑦鼸(xiàn)《说文·鼠部》:“鼸,鼠今也。从鼠,兼声。”[4]206兼作音旁,与嗛相通,古同“衔”,表“以颊藏食;用嘴含物”义,啮齿动物都长有颊囊器官,用嘴含食物便于搬运储藏,《大戴礼记·夏小正》:“田鼠者,嗛鼠也。”孔广森补注:“嗛鼠,即《尔雅》鼸鼠。郭璞曰:‘以颊裏藏食。’”[21]39

⑧鼠今(hán)《说文·鼠部》:“鼠今,鼠属。从鼠,今声。读若含。”[4]206鼠今属鼸。同鼠含,《正字通·鼠部》:“鼠含,俗鼠今字。因鼠今音含,故改从含。”[18]2884今表声,又表“含”义,《说文句读》:“口部:‘含,嗛也。’仍是颊裹藏食之义。《广雅》作‘鼠含鼠’,《玉篇》亦鼠今、鼠含同字。”[20]1368

⑨胡鼠(hú)《说文·鼠部》:“胡鼠,斩胡鼠鼠。黑身,白腰若带;手有长白毛,似握版之状;类蝯蜼之鼠。从鼠,胡声。”[4]207胡鼠即斩胡鼠鼠。胡表声,兼含“(胡鼠鼠栖居)胡地”义,得名于空间理据,《郡国志》:“僰(1)僰为古代中国西南地区少数民族名,《说文·人部》:“僰,犍为僰蛮也。从人,棘声。”最早载《吕氏春秋·恃君览》。道有兽,名獑猢,似猿而足短,一腾一百五十步,如迅鸟之飞,取此皮为狐白之用,盈百方成。”[20]1369

⑩鼠勺(zhuó)《说文·鼠部》:“鼠勺,胡地风鼠。从鼠,勺声。”[4]206鼠勺吞食虎豹同鼠豹、鼠票,勺为声符通豹,表“食(虎)豹(飞鼠)”义,《正字通·鼠部》:“鼠勺同鼠豹,音豹。孙愐云:鼠豹鼠能飞,食虎豹。《谈薮》云:虎必居草薄者,畏木上有鼠票鼠也。鼠票鼠见虎过则咆哮拔毛投之。鼠票、鼠豹音相近,省作鼠勺。”[18]2881

(三)体型体态

先民认知世界、命名事物过程中注重直观可感的经验体悟,表现出昭彰生动的具象思维,而客观事物的体积体量大小粗细多少等视觉形象是全人类最容易获取感知的表象或概念,容易引发人们描绘、联想、暗示、类推,成为国民认知其他事物、建构语言符号的心智源泉、科学基础及重要途径,从而对事物范畴意义具有一定的解释力、说服力,《说文》鼠类字词内体型体态是鼠族字成批量产生高频形象理据。

“乌龟方姓乌,龟寿比日月,年高德亮;老鼠亦称老,鼠姑兆宝贵,国色天香。”(南宋·李清照、赵明诚祝寿联》)对联讲究对仗工整、平仄协调,是中国特有的一具高难度语言技巧的传统文化,而李氏夫妇信手拈来,浑然天成,且立意精巧、幽默风趣,足证国人对鼠了解程度之深。鼠类动物体型大小的经验认知是人们借助肉眼即可获取的体悟知识,在鼠族字词创建命名过程中亦有大量分布,如鼶、 、鼫、鼲、鼠益、鼠宂等6字义素可统一析分为:[体大、肥胖]+[鼠],而鼷、鼩2字可共同解译成:[体小、瘦弱]+[鼠]。3∶1数据悬殊比例揭示鼠类动物体型庞大的比体型瘦小的在视觉感官上更具认知优势,更容易被人认可吸纳、在事物命名上优先利用的语言事实。以先民原始思维观之,汉字并非空穴来风,而是取材于古人对自然物理的体悟躬行、格物致知,“伏皇以前,初无着之方册,代见物理之事。伏皇欲以文字教天下,传后世,创为奇耦之画,使天地雷风水火山泽八象之在两间者,焕然移于方册之上,正所谓文字也。后圣师其大意,变成斜正纵横之状,而文字日增。是卦画者,文字之根原;文字者,卦画之支流也。八卦者,六书之指事、象形;六十四卦者,六书之声、意、转、借也。”[22]471通览《说文》鼠族字并进行义理剖阐,可见无论象形抑或形声,该系列字词均有着谨严有法、认知有序的成词理据,即使声符也承载实义确指的语义功能,且因其“声兼义”的双重特殊身份,对汉字意义指向甚至起到回指、强化、示源、祛妄的积极效果,充分说明先民造字时严格遵循事物认知的象似性原理,从(鼠)毛皮颜色(颜色理据)、动物习性(习性理据)、体型体态(形象理据)诸多层面进行逻辑推理、辩证认知、组合共生,从而为社会大众构拟出一幅涵义丰富、井然有序、认知有据的鼠族动物世界图景。

三、鼠喻众生相:隐喻修辞理论视野下汉语鼠之民族思维

“或喻之声,或方于貌,或拟于心,或譬于事。”(《文心雕龙·比兴》)中华先民不仅擅长利用原型范畴、象似性来认知世界、建构世界,亦善于运用隐喻等语言技巧及认知工具通过声音、外形、感受或事件来比喻它物,进而为社会生活中不断涌现的新事物、新现象进行联想命名、晓谕通识。在古人看来世界万事万物存在普遍联系,相互之间无不能入喻,“凡禽鱼草木、人物名数,万象之中义类同者,尽入比兴”(唐·皎然《诗格》),这种“世界万物均可为喻”的古老哲学思想与现代认知语言学“(人类语言与思想中)隐喻无处不在”[23]1的普遍理念不谋而合,钱锺书即推崇:“理绩义玄,说理陈义者取譬于近,假象于实,以为研几探微之津逮,释氏所谓权宜方便也。古今说理,比比皆然。甚或张皇幽渺,云义理之博大创辟者每生于新喻妙譬,至以譬喻为致知之具、穷理之阶。”[24]23由此可见隐喻是全人类普遍存在的一种语言表达方式、认知能力、思维机制,乃以认知主体为中心,借助相似性原理将同类事物从“源域”向“目标域”进行跨域投射,从而将客观世界通过类推认知手段编入人类的语言世界,有效建立起我们赖以生存的隐喻模式,而人类对事物的熟悉程度、相似关系及认知能力是影响语言词汇隐喻频率高低的重要因子,鼠早至上古《诗经》时即被劳动人民反复咏唱,并用“硕鼠(大老鼠、肥老鼠)”一词来比喻不劳而获、贪残成性、横征暴敛的统治者,可谓入木三分,生动传神,后世影响深远,如“钧衡无硕鼠,城社绝余妖”(北宋·李廌《程高承议赴夔路转运判官求诗》)。鼠自然也是人们喜闻乐见隐喻载体,讥讽社会人生某一类型:“叶副使继山少有老鼠之号,其嗣君入泮,先大父以礼币贺之,见继山连揖,曰:‘龙生龙,凤生凤。’继山大笑,以拳筑大父背。”[25]172

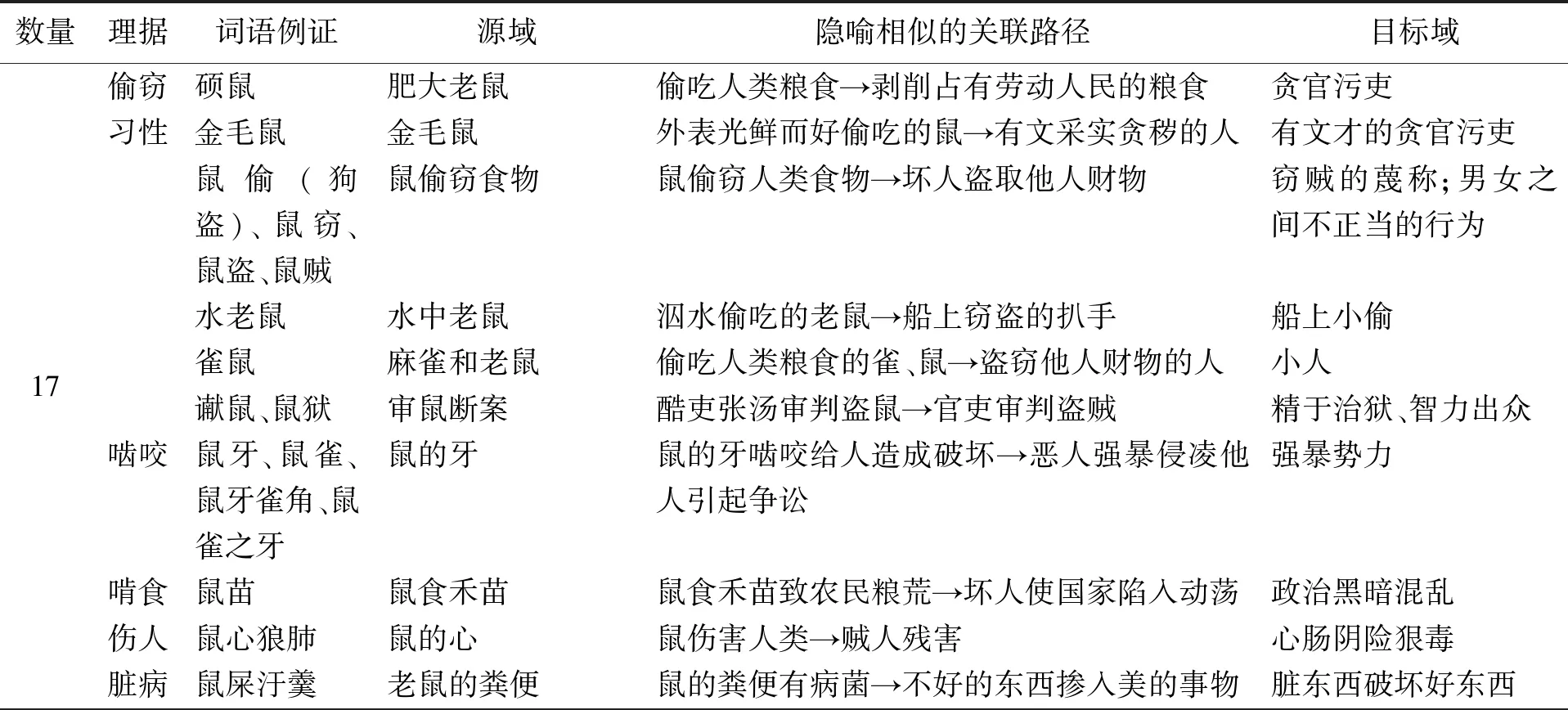

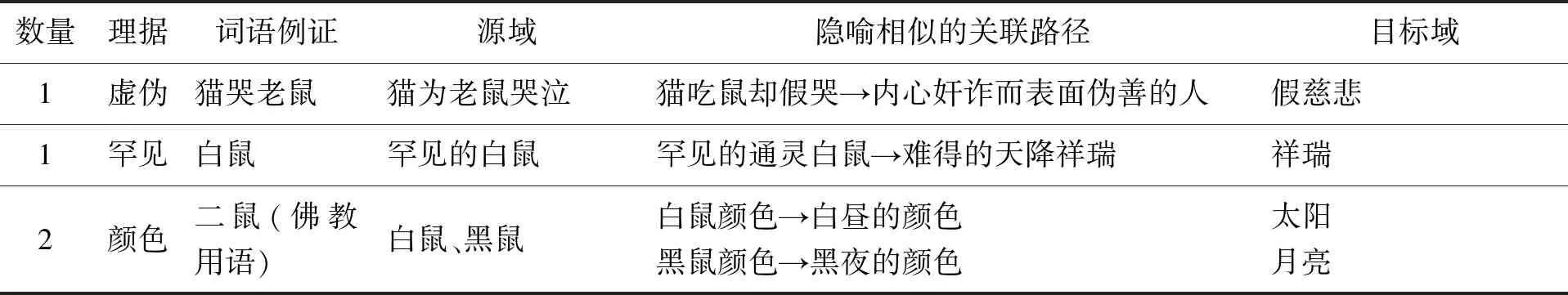

国际汉学家本杰明·史华慈曾区分两种文化观:基于化学的化合物隐喻(a complex chemical compound)与基于生物学的有机体隐喻(a biological organism),并认为后者是一种更为强势的文化整体观[26]69,乃西欧中世纪政治著作常用的一种重要修辞范式,对揭示隐喻、思维和文化三者关系起着重要的启示作用及灵感源泉,而有机体隐喻又可细分为两种形式:一种是花朵隐喻(flowery metaphor),另一种为动物隐喻(animal metaphor),其认知心理均强调人类心智发展的基因基础如同花朵开放或动物成熟一般,它的发展方向与阶段都是有内在于有机体的本性所预定的。“老鼠虽小,五脏俱全”,事实上老鼠与人类遗传基因相似度非常高,2002年对小鼠基因组进行科学测序后,研究者们通过分析96%小鼠基因组序列发现老鼠竟然有高达99%的基因能从人的基因组序列中找到同源序列,证实了小鼠与人类在基因水平上的高度生物同源[27]512,甚至在胚胎发育、疾病类型以及行为上都与人类有着诸多亲缘可比之处,如此就能明白为何古人率先视老鼠为隐喻类比世界万物的主要动物对象的终极根源,先民有关鼠的系列隐喻修辞用法对丰富、拓宽、深化汉语词汇体系及表达方式产生了不可估量的深远影响,“词典尤其是大型权威词典的精确解释是我们参照考察的重要依据,同时也是做出事实判断与结论的关键支撑材料。”[28]26以目前汉语学界最为权威的大型工具书《汉语大词典》为统计对象,从隐喻修辞角度穷尽罗列出它比拟万物、隐喻认知的语言全貌,见表1。

表1 《汉语大词典》鼠类词语隐喻情形

续表1

从表1可以看出,鼠乃先民运用来拟况、观照、指代、影射社会人生的重要动物、高频意象,人们通过鼠之习性,广泛折射出鼠在中华民族心目中曾经根深蒂固的灾难性印象,这在英语词汇体系中亦有相应的语义表现,如鼠译为mouse或rat,mouse指体型较小的家鼠(中性词),可指称实验室的白老鼠或家里养的宠物鼠:

例1 That laboratory mouse had died since it took the medicine.那只实验室白老鼠自从吃了药后就死了。

而rat属体积大的田鼠、害鼠(贬义词),多生活于阴沟、下水道,故在英文内有邪恶的、肮脏的等意义,如:

例2 Those dirty rats are living in drains.那些肮脏的老鼠是住在下水道里的。

mouse、rat在英语词典中常以隐喻的认知方式频繁出现,如派生词mouse-colored指灰褐色的、鼠色的:

例3 The string of spare horses included a mouse-colored grullo whose looks Ennis liked.剩下的马中还有一头鼠灰色的,看起来跟埃尼斯挺像。

而mousy指某人头发(像老鼠)灰褐色的、暗棕色的,不吸引人:

例4 He was average height, average build, with mousy hair and a forgettable face.他中等身高、中等身材、灰褐色头发,长着一张过目即忘的脸。

mousy亦可表达某人胆小如鼠的、羞怯的、不引人注意的:

例5 He was a pleasant North countryman, small, almost mousy, with white hair and black eyebrows.他来自北部乡村,生性活泼,个子矮小,鹤发浓眉,胆小如鼠。

老鼠繁殖迅速,数量惊人,在生物界极具代表性,故可用mouse and man泛指芸芸众生、一切生灵。英语民族关于老鼠有不少形象生动的隐喻表达,如Play cat and mouse with somebody(搞猫戏老鼠)表示“欲擒故纵;愚弄;把某人当作玩物”:

例6 To play cat and mouse is for somebody or something to chase the other in a very strategic, teasing , and game-like way (like a cat chasing and playing with a mouse).玩猫捉老鼠的游戏,是指某人或某事用战略性的手段挑衅和追逐着其他人,就像猫在追老鼠。

鼠的众多生活习性也成为英语民族进行联想隐喻的重要载体,其胆小逃窜特征为世人所知,英文中mouse可形容某人性格沉默害羞,如as quiet as a mouse表“安静如鼠;一声不吭;悄无声息”:

例7 She was as quiet as a mouse that nobody noticed her presence.她不声不响,以至于没人意识到她也在场。

也可形容某人胆小怕事,as timid as a mouse即指“胆小如鼠”:

例8 He was as timid as a mouse in real life, and his cowardice caused his wife to divorce him.现实生活中,他胆小如鼠,使得妻子离开了他。

有意思的是汉语表“落汤鸡”词意对译成英语时需转换成mouse,用 like a drowned mouse/rat(落水溺亡的老鼠)表达狼狈不堪状:

例9 John looked piteous, like a drowned mouse.约翰那模样好惨,活像落汤鸡。

mouse亦可用于形容某人嗜酒醉倒丑态,如as drunk as a mouse/rat/skunk(黄鼠狼)表示“烂醉如泥,酩酊大醉”:

例10 He came home as drunk as a mouse/skunk again.他回到家就醉得不省人事。

古时教堂没有大鱼大肉,教堂的老鼠自然就没有什么油水可捞,故a church mouse(教堂里的老鼠)意即“穷困潦倒的人”,而as poor as a church mouse表“赤贫”意:

例11 Although very rich in his youth, he is now as poor as a church mouse.尽管年青时曾阔气过,但他眼下已沦为一贫如洗、饥寒交迫。

与mouse相比rat几乎全部呈现出负面意义,如 Cat, cat, go and catch that fat bad rat.(猫,猫,快抓住那只又肥又坏的硕鼠)。rat可指代背叛者、告密者等行为不端、反复无常的人:

例12 he trouble with being in the rat race is that even if you win, you’re still a rat.卑鄙竞争的问题是:就算你赢了,你也只不过是个小人。

而a rat fink表“讨厌鬼;卑鄙小人”:

例13 If I find the rat fink who informed on me, he will be punished.如果给我找出哪个卑鄙小人出卖我,他会受到惩罚的。

rat亦可称呼骗子,如love-rat(爱情老鼠)指“爱情骗子;自私又不忠的情人”:

例14 Britain’s biggest love-rat has 12 children with 12 different women, all of whom he has cheated on at least 5 times.英国最臭名昭著的花花公子和12个女人生了12个孩子。他同她们每一个交往的时候,都至少有过5次不忠行为。

与汉语歇后语类似的是英语:The cat weeps for the dead mouse.(猫哭耗子)形容“虚伪的人”:

例15 In fact, your heart is to wish him failure, don’t here cat cry mouse.其实你心里是巴不得他失败,别在这儿猫哭耗子──假慈悲了。

而rat-face(老鼠脸)比喻“阴险的人”:

例16 US secretary of state Mike Pompeo is a very insidious rat face.美国国务卿蓬佩奥是一个非常阴险的政客。

rat on sb表示“泄露秘密;告发某人”:

例17 Don’t rat on him, or you will be disgusted with everyone.不要告密,否则你将被所有的人讨厌。

老鼠能携播病菌、啮碎衣物等遭大众愤恨,乃全民公敌,故die like a rat指“被毒死”:

例 18 Many of the rulers of Rome met with violent deaths. They were either murdered or died like a rat.罗马许多统治者都死于非命,他们不是被谋杀就是被毒死。

老鼠嗅觉灵敏,警惕性高,故smell a rat意为“感到不妙,察觉可疑,事有蹊跷”:

例19 If I don’t send a picture, he will smell a rat.如果我不寄张照片,他会起疑心。

Have a rat in a garret(阁楼进老鼠)形容“惴惴不安;想法荒诞;想入非非”:

例20 Going to university has a rat in a garret for her.上大学使她想入非非。

西方民间故事据说老鼠能预先感知船只碎裂漏水、失事下沉等灾难不测的发生,往往会在灾难降临以前全都弃船而逃,故rats desert a sinking ship(船沉鼠儿逃)谚语意指那些一遇到危险就争先寻求安全或一看见困难便躲得老远的人,义同汉语“树倒猢狲散;墙倒众人推;破鼓万人捶”等成语,而a rat leaving a sinking ship(逃离沉船的老鼠)即比喻“不能共患难的人;酒肉朋友”:

例21 Everyone knows Charles is merely a rat leaving a sinking ship.大家都知道查尔斯是个只可同安乐不能共患难的朋友。

因老鼠活跃于暗处,视力退化,as short-sighted as mice(鼠目寸光)形容“目光短浅,没有远见,难成大事”:

例22 Only a man as short-sighted as mice will lose sight of the importance of education.只有鼠目寸光的人才会看不见教育的重要性。

动物界中老鼠属体小力弱型言辞间容易被人嘲笑,如as weak as a rat(像老鼠一样虚弱)比喻“弱不禁风;手无缚鸡之力”:

例23 I knew that he was as weak as a rat and was not frightened of him.我知道他弱不经风,所以就不怕他。

老鼠掉入圆形容器往往无处可匿,故like a rat in a hole(洞中之鼠)隐喻“瓮中之鳖;手到擒来”:

例24 We bottled the enemy up like a rat in a hole.我们把敌人围困得象瓮中之鳖。

老鼠争抢食物往往一拥而上,乱作一团,rat race原指一群老鼠被置于一个迷宫内,你争我夺都想成为第一个找到奶酪的那只幸运儿,尽管那个奶酪只是很小很小一块,但老鼠们仍会为了一个不切实际、虚无缥缈的目标而争得头破血流,故用来形容“(商业、职场上为财富、权力等)激烈疯狂的竞争;你死我活的竞争”:

例25 We call the difficult side of city living the rat race. Working long hours and living in small spaces can make you feel like a rat.我们将城市生活中艰辛的一面称为激烈竞争。工作时间长、居住空间狭小,自己仿佛就是一只生活在城市的老鼠。

而rat out表达“临阵脱逃;夹着尾巴走;尴尬离去”:

例26 Tom was a rubbish, he tried to rat out at the last minute.汤姆是个废物,最后时刻他竟然试图放弃了。

rat somebody out也可讥讽“检举或出卖某人”:

例27 There’s a spy in our company, we need to rat him out.我们公司有个内奸,我们必须把他揪出来。

因鼠类喜欢储集各种各样的无用物品,故pack rat(驮鼠、林鼠)比喻“有收集杂物癖好的人;贮藏者”:

例28 I’m a pack rat, I never throw anything out.我是个收藏癖,从来不扔任何东西的。

老鼠喜欢到处窜来窜去,mall rat(贸鼠;商场老鼠)戏谑指称“一有空就喜欢到商场里漫无目的闲逛的年轻人;逛商厦迷”,很多年轻人没有明确的购买目标,却喜欢花费大量时间在商场里闲逛,且多为只逛不买,像只老鼠在商场里钻来钻去:

例29 I used to be typical mall rat, hanging around, without the purpose of purchase.我过去是个典型的喜欢逛商场的人,在商场里瞎逛,没有购买目标。

西方谚语A lion may come to be beholden to a mouse(狮子也会对老鼠心怀感激)喻指“弱者亦有帮助强者时;得饶人处且饶人”,语出《伊索寓言》之Thelionandthemouse:

例30 Don’t look down upon anyone, a lion may come to be beholden to a mouse.别瞧不起任何人,强者也有求助于弱者的时候。

纵观剖析英语内含鼠的俗谚短语,其用作隐喻的诸多语料均属贬义,昭示出英语民族对鼠鄙夷轻视、辛辣嘲讽的动物观、文化观。

“闻尔贪残,曷能冰洁?乃缟肤而素毛,矫变缁而为白,独不闻胡粉之晶晶兮,始黝于铅黑”(明·徐渭《白鼠》),与英语民族鼠的隐喻涵义贬斥意味呈一边倒情形迥异的是,汉语词汇却不乏颂扬鼠的语料存在,如先民视“白鼠”为历经数百年修炼而成的通灵精怪,(东晋)道教理论家葛洪《抱朴子·对俗》云:“鼠寿三百岁,满百岁则色白,善凭人而卜,名曰仲,能知一年中吉凶及千里外事。”[29]14隐士逸民亦强调它有聚集金玉宝货的招财神通,(五代前蜀)杜光庭《录异记》载:“白鼠,身毛,皎白,耳足红色,眼眶赤。赤者乃金玉之精。伺其所出掘之,当获金玉。云鼠五百岁即白。耳足不红者,乃常鼠也。”[30]237甚至认为白鼠能让亡人白骨再肉、起死回生,(北宋)李昉等《太平广记卷三百八十六·再生十二》“李强名妻”条:

“陇西李强名,妻清河崔氏,甚美,其一子,生七年矣。开元二十二年,强名为南海丞。方暑月,妻因暴疾卒。广州嚣热,死后埋棺于土,其外以墼围而封之。强名痛其妻夭年,而且远官,哭之甚恸,日夜不绝声。数日,妻见梦曰:‘吾命未合绝,今帝许我活矣。然吾形已败,帝命天鼠为吾生肌肤。更十日后。当有大鼠出入整棺中。即吾当生也。然当封闭户。待七七日,当开吾门,出吾身,吾即生矣。’及旦,强名言之,而其家仆妾梦皆协。十余日,忽有白鼠数头,出入殡所,其大如?。强名异之,试发其柩,见妻骨有肉生焉,遍体皆尔。强名复闭之。积四十八日,其妻又见梦曰:‘吾明晨当活,盍出吾身。’既晓,强名发之,妻则苏矣,扶出浴之。妻素美丽人也,及乎再生,则美倍于旧。肤体玉色,倩盻多姿,袨服靓妆,人间殊绝矣。强名喜形于色。”[31]1828

现代基因科学实验结果证明白鼠物种成因是老鼠体内酪氨酸酶基因突变使得其机体无法合成黑色素,导致基因缺陷先天白化。从人类认知心理而言,鼠(即白鼠)被世人奉为天降祥瑞的动物象征归因于罕见,(清)周亮工《书影》卷三即精辟指出:“后魏散骑侍郎兼尚书卢昶,时雒阳县获白鼠,昶检《瑞典》:外镇刺史二千石令长不只上命,刻暴百姓,人民怨嗟,则白鼠至。因表谏,诏答嘉之。《瑞典》今不传矣。幸留数语,当入雒阳邑志。南中二十年前,白兔甚多,初亦珍重,后值极贱。西士毕金梁曰:此名鼫鼠,非白兔也。《瑞典》所言,或是此类。”[32]86诚如斯言,白鼠不仅在鼠类家族中稀少珍贵,其颜色亦素洁纯正,与古代民族崇白尚白审美观念完美吻合,《庄子·人间世》:“虚室生白,吉祥止止。”(唐)陆德明《经典释文》:“崔(譔)云:‘白者,日光所照也。’”[33]1430且寓含光明、清白、祥瑞等神秘色彩与文化内涵上古时即为殷民所重,“殷人尚白,大事敛用日中,戎事乘翰(白马),牲用白”[34]101(《礼记·檀弓上》),白色乃古之正色,(清)王士禛《陇蜀余闻》亦云:“汉中风俗尚白,男子妇女皆以白布裹头,或用黄绢而加白帕其上。其人谓为诸葛武侯带孝,后遂不除。”[35]37古人断定白鼠是一种能召唤魔力的动物精灵,故经常被民众用于祭祀牺牲仪式,意图达到慎终追远、沟通天人、神灵对话的宗教目的。在秦汉学者天人感应、谶纬神学等社会思潮系统改造下,白鼠地位从民俗信仰跃升至国家意识高度,摇身一变为风调雨顺、国泰民安的政治隐喻与祥瑞征兆,作为一种超自然的白色精灵、吉祥动物,白鼠的出现在古代家国政治叙事与权力话语体系内被阐释为明君圣王、太平盛世的闪亮登场,白鼠乃上天为了褒奖人间至善至纯、欣欣向荣而感应现身的,不易获取难能可贵。白鼠等白色动物符号极具特色古时为国人期盼追捧,发现、捕获、进献白鼠均会被视作国家大事浓墨重彩记入官方史册流芳百世,乃中国历代史书典籍内容的一大民族特色,(北齐)魏收《魏书·灵征志》载:“太宗永兴三年春,于北苑获白鼠一;太延元年八月,雁门献白鼠;肃宗熙平元年四月,肆州表送白鼠。”[36]1705(东晋)李轨《晋起居注》亦云:“元康元年五月,白鼠一见东宫。”[37]119

延至中古时仍有获献白鼠祥瑞记载,(后晋)刘昫等《旧唐书·五行志》:“大历八年七月,白鼠出内侍;十二年六月,苑内获白鼠。”[38]895基于鼠之汉语鲜明语境,佛教在中国化、本土化的过程中亦受熏陶感染,善用隐喻比况的认知方式说理论道、托物言志,如佛典譬喻中有“白鼠喻”,又称二鼠啮藤喻、七喻,或单称白黑二鼠。据宾头卢突罗阇为优陀延王说法经载,昔日有人在荒野行走,忽逢大恶象,为象所逐,乃狂惧奔走,无所依怙。见一丘井,即寻树根,入井中躲藏。时有白、黑二鼠,咬啮树根;井之四边,有四条毒蛇,欲螫其人;井底又有大毒龙。其人既畏井傍之四蛇,亦畏井底之毒龙,而所攀之树根动摇。时树上有蜜三滴,落其口中。其人摇动树枝而坏蜂窠,众蜂散飞而螫刺之,复有野火烧树。可见佛陀教化弟子时擅长借助通俗易懂、形象生动的故事比喻来阐释圆融高深的佛法义理,白鼠因其色白以譬喻白月或白昼,而黑鼠以其色黑比喻黑月或黑夜,意谓人生时光易逝:“旷野者喻于无明长夜旷远,言彼人者喻于异生。象喻无常,井喻生死,险岸树根喻命,黑白二鼠以喻昼夜。啮树根者,喻念念灭。其四毒蛇喻于四大,蜜喻五欲,蜂喻邪思,火喻老病,毒龙喻死。”[39]435据隐喻修辞的认知角度而言,白鼠在中华民族语言词汇体系中居于举足轻重的超然位置。

“鼠为生肖首,春乃岁时先”,结合汉语、英语有关鼠的大量隐喻用例可知老鼠能于中华文化中脱颖而出,并在体小力薄重重劣势下先后淘汰万千对手,一举夺得生肖榜的桂冠闪耀华夏,其根本原因应与民族认知心理及思维模式密切相联。法国地理学家阿·德芒戎特别强调“凡是人类生活的地方,不论何处,他们的生活方式中,总是包含着他们和地域基础之间一种必然的联系。”[40]10国内外研究者普遍承认:西方文明是一个典型的海洋文明,而中华文明属一种典型的大陆文明,东西文首先受制于地理位置及生活方式,“每一种文明立足于一个区域,都或多或少地受到一定限制。每种文明都有其自身的地理条件,都有其自身的机遇和局限。”[41]28而最为关键的为历史学家阿诺德·汤因比主张人类所有文明存亡绝续均要面对自然、迎接考验,“在文明的起源中,挑战与应战的交互作用乃是超于其他因素的一个因素。”[42]95如何处理人与自然关系及成功应战是摆在世人面前的一块试金石,以史前普世洪水神话为例,面对莽荒时代的大洪水自然灾害,人类的共同记忆出现了认知偏差:西方流传着“诺亚方舟”而华夏歌咏“大禹治水”,体现出东西方判若鸿沟的认知观、宇宙观。上古神话乃全人类普遍存在的一种原始思维及象征语言,最能触及人类心灵底层与语言编码,具有强大的隐喻解释功能,是集体无意识的产物。如“诺亚方舟”中诺亚(善行的人类)靠上帝(自然的隐喻)的提示,借助方舟(神意怜悯的隐喻)逃脱了洪水(毁灭的隐喻),幸存者仅为上帝有意挑选、择善弃恶的子民,透露出人类面临空前浩劫时的被动、无助、侥幸,沿途获救的(含鼠)动物亦纯属运气。据地域文化认知而言,西方长期以海洋为中心,面临灾难时习惯于逃离、迁徙、漂泊、冒险,万物在神面前瑟瑟发抖,彼此是紧张对立的;而“大禹治水”内大禹“英雄的隐喻”则视洪水为自然现象(自然规律的隐喻),娶涂山氏(九尾狐图腾部落的隐喻)群策群力(集体智慧的隐喻),“禹八年于外,三过其门而不入(无私奉献的隐喻)”(《孟子·滕文公上》),最终疏浚九河战胜洪水(天人合一的隐喻),体现出人定胜天、和谐共存的生态智慧,而我国西南地区少数民族(如白族、彝族、景颇族、拉祜族)神话更是颂唱着“鼠咬天开”的创世故事:天地未开之际,老鼠率先咬(啮啃习性的隐喻)破混沌(自然的隐喻)重见光明,老鼠被比喻成开天辟地的英雄、生育万物的子神,且将鼠奉作民族图腾,象征着对太阳的崇拜、对光明的渴求,如贵州省贵阳市花溪区青岩镇有生肖地名叫鼠场,因该处曾为赶场(即赶集)地,逢子(鼠)日进行民间市场交易故名,清镇亦有称鼠场坡(山坡)、鼠场坝(村寨),据考证均为子鼠生肖地名崇拜的历史遗迹,这在上帝是唯一的全能主宰的西方世界及话语体系中是无法想象的,以神话隐喻理论观之,中国传统上是以土地为核心的农耕文明,先民谨持“天人感应”“天人合一”“天地人合一”等生态哲学及治世理念[43]87,积极学习借鉴天地万物的生存技能和先进经验,古人通过长期观察体悟,充分认识到老鼠(固然有偷粮坏物之嫌)无论大地如何兴衰沉浮,均能安然度过困境且家族兴旺不已,是“物竞天择,适者生存”的佼佼者,如繁殖能力惊人,故人们隐喻戏称它是多子神,常用鼠与石榴、葡萄等多籽水果或白菜、瓜子谐音构成多子的吉祥图案达到祈求多子、生殖崇拜的主观目的;鼠喜欢储存粮食,被百姓誉为财神、仓神、谷神,将正月二十五作为祭祀大耗星君的“填谷节”;先民认为鼠有情有义,是一种高智商高情商的灵长类动物,典籍文献多载义鼠报恩之遗闻逸事,如《聊斋志异卷二·义鼠》;更有甚者上古西域瞿萨旦那国(即于阗国)有鼠王国之说,全民膜拜鼠神,将鼠王视作战神、护国神,《大唐西域记》卷十二“鼠壤坟”条载有鼠神显灵帮瞿萨旦那王大破匈奴的故事,20 世纪初斯坦因于丹丹乌里克遗址发现一块唐代木版彩画《鼠神图》,验证《大唐西域记》记载属实。加上白鼠祥瑞隐喻,烛照出鼠力挫群雄、独占鳌头的认知合理性。

结 语

“不恨相逢情不尽,直须白鼠望归期”(金·玉真《赠李生二绝》其二),鼠是地球上各民族所广为人知的哺乳动物,其偷粮窃物习性对全人类影响颇深,由此引发的人类对鼠之爱恨态度及文化认知乃识别不同文明类型的标志导引。它很早就被华夏先民所关注,以象形方式替鼠绘图造字赋义订音,并视其为鼠族动物的类属部首、基础原型,借助象似性原理将它给家族成员进行理据认定、范畴归属。古人充分认识到鼠与人类(习性、基因等)的高度相似性,加上鼠在环境演化自然竞争中的优异表现,国民通过隐喻修辞的方式进行全息立体跨域投射至社会生活的方方面面,成为人们喜闻乐见的常规隐喻、经典象征及文化符号,最终荣登十二生肖榜首。东学西渐下汉字的隐喻特性已为来华传教士所知,“西方知识界初识中文始于16世纪末,恰值文艺复兴晚期,相似性主导着文化知识的建构、文本的阐释和符号的运作。换言之,此时引导知识话语的是一种隐喻型修辞模式。”[44]429然受地域条件、原型范畴、认知心理、文化模式等制约,鼠在英语、希腊语等西方语言世界却始终远远游离于人类的彼岸(如蝙蝠为吸血鬼的代名词)格格不入,即使现代社会极受大众喜爱的动漫人物“米老鼠”,亦隐喻引申出:“简单的,容易的,初级的,幼稚的;次等的,劣质的,蹩脚的;伤感的(音乐或舞蹈);浮华的,炫饰的,全靠外表的”等负面意义,可见认知语言学具有超强解释力、说服力,成为学界破译鼠文化奥秘的新突破口。