贵州省黔东南州隆里古城历史格局研究

2021-06-02黄翔,杨静

黄 翔,杨 静

(1.深圳市铁汉生态环境股份有限公司,广东 深圳 518000;2.有形设计(深圳)有限公司,广东 深圳 518000)

1 隆里古城发展历史

隆里古城位于贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县南部的隆里乡,是中国与挪威王国国际合作“贵州生态博物馆群”之一,也是贵州省重点建设的文化古村之一。

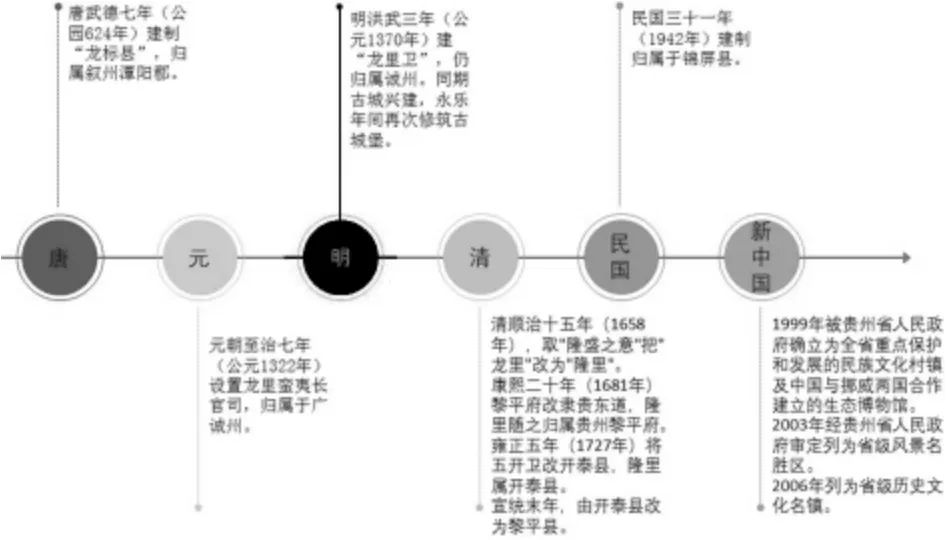

隆里,原称龙标寨、井巫城、龙里,在历史记录中最早的建制归属于唐武德七年(公园624年)建置的“龙标县”,属叙州潭阳郡。元朝至治七年(1322年)改建制为龙里蛮夷长官司,归湖广诚州。明朝洪武年间,为镇压古州起义,明太祖令其第六子朱桢调集江南九省官军在隆里设千户所,同期兴建古城。在此之后的发展过程之中,隆里古城的建制归属随着朝代的更替又做过多次调整,但其基本的古城规模和格局一直延续至今,如图1所示。

图1 隆里古城历史线路梳理

2 古城整体布局

隆里古城从兴建至今已有600余年的历史,因其独特的屯军式城堡用途,以及由外地迁徙而来的官兵在文化上与当地原生文化之间的隔阂,造就了古城虽处于黔东南侗族苗族聚集地之中,而形成与当地少数名族文化相对独立的汉文化孤城。现今古城内原居民,多为明朝时屯军的后裔,他们祖先为江南九省的调集的官兵,来自安徽、江西等地,屯垦戍边的同时也将江南地区先进的技术带到隆里。其中最为典型的代表即建筑工事方面的表现,其古城格局和建筑风格具有更多的汉族建筑文化特色,与当地少数民族建筑文化之间存有巨大的差异性。

2.1 整体空间

隆里古城在战略选址、城区整体空间布局等方面遵从中国古代城市规划理论—人与自然有机整体统一的思想方法,强调人居与自然环境的和谐统一,保障完善的战略条件同时具有完备的生产生活条件。

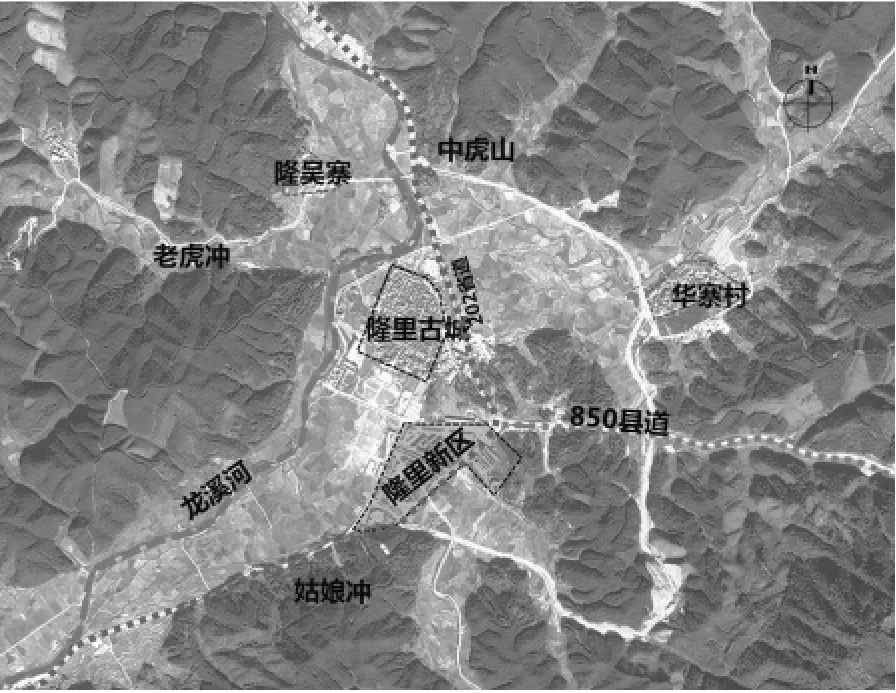

在战略选址方面,强调战时军事防御和官兵日常生活后勤保障。①选址处于黎平与锦屏的咽喉要到之上,战略要塞地位突出,再者从区域自然地形条件来看,古城西侧临水,龙溪河水量充沛,可形成天然的防御保护,城北高山耸立,有利于虚弱敌方的攻势;②古城周边地形较平坦,水量补给充足,可提供高品质的农业生产用地,保证在日常驻扎期间的后勤需求。

在城区整体空间布局方面,隆里古城的兴建顺应了中国古代城市规划理论的核心思想,基本按照《周礼·考工记》中对城市建设以礼制思想为基础的规则建造城池。古城整体形制属于军事城堡类型,城周三里三分(约1500m),城墙、城壕与护城河将古城围合。四座城门分别在东南西北四个方向,受北方外患的心理影响下,北门长期保持关闭的状态,东北角开一道便门出入,其余三座城门均设置有便于战时守城所用的瓮城,其形制为位于城外侧的城门开设在侧方,位于城内侧的城门开设在正方,使通过瓮城的交通流线形成一个90°的弯道,利于防守。隆里古城的基本格局在一定程度上印证了中国城市建设中“城墙环抱,四面设门,门内力神守卫”的理想布局模式。

古城自兴建以来,随朝代更迭与各个时期政策变动的影响,其城池功能属性和原居民生产生活方式都经历了巨大的变更,但至今仍保存这古城的格局,现今古城城垣长1500m,南北长217m,东西长222m,面积48000m2,如图2所示。

图2 隆里古城区域整体空间

2.2 街巷空间

隆里古城内部街巷空间布局,主要以增强城池内部防御体系而布局,主要街道路口均为“丁”字形,大街小巷20余条,街巷交叉,错综复杂,为战时提供更好的地理条件。古城内部的街道交通空间主要有位于城墙内侧的环城道路和古城内部的三条主要街道主,该三条街道分别从东门、南门和西门向古城中心点汇聚。三条街道有分出六条巷道,造就古城内“三街六巷”的基本格局。

古城内三条主要街道分别是东门大街、西门大街和蜈蚣街(又称南门大街)。东门大街和西门大街组成横穿古城东西的主要交通空间,长度共计400m,街道宽度6~7m,两侧建筑物多为两层高,形成明显的东西横轴格局。以此轴为界,将古城分为南北两个区域。

古城南侧区域交通主道为蜈蚣街,连接南城门与古城中心点,长度共计102m,街道宽度8~9m不等,两侧建筑物以两层木结构建筑为主。古城北侧区域的主要交通道路因受传统北方外患的心理影响,由北城门至古城中心点的道路并未直接连通,而是采用2个90°转角的处理方式,使北侧交通呈现出较为复杂的交通线路。其主要构成的形式为,由北侧城门入城,正对北大街,街道长度70m,北大街南侧尽头处设置丁字路口,向西约30m,行进至木马街,向东约15m行进至胡家巷,通过此两条街巷使北大街与古城的横向中轴交通相联系,如图3所示。

图3 隆里古城街巷空间

2.3 传统建筑特点

隆里古城内的建筑以及周边零星散落的一些传统建筑,从建筑形态、木作结构和装饰细部来看,可追随至安徽、江西一带的传统建筑形式,这一典型特征正好契合了明朝时来自江南地区驻军的历史事件。如合院式建筑布局,在以汉文化为主导的地区多为常见,而与当地侗族苗族地区的传统建筑相差甚远;再如建筑中的封火墙这一构造,多见与江南一带,少数民族地区则较为罕见。在隆里古城600余年的发展过程中,伴随着古城原生历史条件下的文化的延续,其建筑物在形态上依旧保持着与当地少数民族建筑差异性的存在,这种孤岛型建筑文化的形成与延续亦从文化的载体上反映出古城内外两种文化体系冲突与共生。

隆里古城内的公共文化建筑在布局上顺应了《周礼·考工记》的礼制思想,城内以千户、龙标书院等为代表的官式建筑多位于古城中心点的丁字路口周边,充分显现强调其集权性社会等级制度礼制思想。该类型建筑布局均以合院式建筑为主,以二层为主,建筑中间设天井,两侧用装饰隆重的封火墙包夹,入口处高于地面0.5~1m不等,采用青石条作为台阶,大门呈内八字形,高大威猛,显现出典型的明朝武将宅邸的入口形式。另外,在等级较为次要的建筑中祠堂类文化建筑则是典型的代表,其多位于主要街道上,此类建筑在形式方面较官式建筑内敛,通常表现在建筑高度、建筑用料和装饰细节上的弱化,但在建筑入口处任保留有内八字形大门的形式,以此凸显其家族人员官军的身份象征。再者,古城内的传统民居建筑在根据街道划分的区域里面进行紧凑布局,各个片区之内的建筑或紧密相连或留出一条窄小的巷道,用地较为匮乏。普通的民居建筑在布局上更多的受到地形条件的限制,无法形成明显的合院式建筑格局,但其在建筑用料和装饰细节上颇为用心,普遍采用优质杉木建造,窗格木雕精细,梁头枋头等木构件雕有各式图案,以此彰显主人的籍贯和身份,如图4所示。

跟随历史的发展进程,古城内社会的综合发展已面临到由于古城原有范围而来带的以用地限制为代表的一系列土地资源性文体。古城内现有的传统民居建筑在随着时代的变迁,历经劫难,部分建筑已年久失修,破损严重,只有部分建筑得以较好的保存下来。而且古城内部分居民自建房屋与古城内的建筑风格不协调,与古城的历史风格形成巨大的差异,对古城的整体效果造成要种的影响。

3 隆里古城保护性开发策略

隆里古城在600多年的发展过程一直保留着城市与自然环境和谐发展的山水城市意境,面对现今古城发展的迫切需求和隆里古城特殊的保护条件,突破限制条件打造可持续发展的新型城镇是古城保护性开发的重要策略。

3.1 古城保护策略

在隆里古城整体保护方面,强调延续历史文化的发展脉络,其中包括有整体古城形态、街巷空间布局和特色建筑,以及当地600余年来的特殊人文文化,保持古城与周边自然环境和谐共生的城镇面貌。关于古城内典型建筑的保护,强调原真性的保护原则,修旧如旧,确保典型建筑的文化语言得以最完整的保护。再者,在随着时代变革的同时,古城内部分传统民居早已拆除并重新新建自住用房,其风格与古城整体形态产生巨大的差异,针对这一类新建的住房,应积极引导屋主参与到古城整体形态的营造中,并给与一定的帮助将风格不符的一类建筑进行一定的风貌整治工作。另外,加强古城内水、电、通讯等基础设施的建设,通过现代工程的技术尽可能将此类市政设施的管线和设备做隐藏式处理,如图5所示。

图5 部分修复后的建筑物

针对古城保护的工作,一方面需对保护主体做充分的保护处理,另一方面则需加强对保护主体的利用和养护工作。从古城整体健康的发展入手,针对不同产权性质的建筑物,需制定不同的利用方式。如部分公共产权的建筑物可作为一些大型的展览功能建筑,强调其内部功能的公共开放性,丰富古城的旅游展览设施;针对私有产权性质的建筑物,则可根据产权人的实际情况进行一定的商业开发引导,提高其经济收入。在各方都收益的情况下,古城保护的策略才真正具有可持续健康发展的基础。

3.2 新区建设策略

隆里古城的发展现阶段面临着空间范围上的限制,其中最为典型的限制条件即是由人口增长而带来的住房用地短缺而形成的城镇空间高密度现状。此时的古城发展如果仍然仅限于原有的古城范围,必然会使后续的发展中面临更加严峻的困难。从适应经济社会发展和人民生活需要的角度出发,必须要坚持保护与开发并重,不仅要强调古城的历史文化底蕴又要不断适应发展需求,有序地进行新区开发活动。

新区选址仍需要遵循古城营造伊始所遵从的人与自然有机整体统一的思想方法,选址上不仅需要同隆里古城有密切的联系,而且在功能设置上需强调相互补充、相互依存的关系。一方面,在面对古城建成区高密度的城镇空间问题,通过新区的建设可在一定限度内缓解古城土地供应紧张的情况,以增加居住用地供应量,促使原古城内的居民逐步向新区搬迁。因长期以来的古城原居民的生活习惯依托于家族体系,新区与古城的密切度将对原居民向城外搬迁的影响力产生正向的影响,即新区与古城密切联系程度越高,古城原居民向外搬迁时的顾虑就约少,可大幅度降低新区建好后居民不愿迁出负面影响。另一方面,古城内现有经济活动单一,生活设施落后,以旅游为主导的产业因受限于现有条件而得不到好的发展。在新区建设过程中,植入以旅游为主导的产业配套要素,适度增加配套基础设置,达到与古城现有旅游配套形式上有所差异,但功能上有所互补,以此从功能上与古城形成互动关系,更进一步增加紧密度。

3.3 社会经济发展策略

结合隆里古城当下实际的社会经济发展条件,积极抓住国家层面的西部大开发基于,以综合性、开放性的产业联动来促进发展。农业方面积极发展高产优质的农产品产业线,充分调研自身条件和市场需求,积极调整产业结构类型,拓展农产品加工业。同时合理的利用自身特有资源的优势发展旅游业,不仅带动基础设施和服务设施的建设,而且随着旅游产业的发展,也可为当地居民带来一定的经济效益。在综合性的社会经济发展模式下,农业和旅游业的发展应形成协同发展的关系,农业产品的升级可获得更多的经济收益,通过科学合理地更替可形成符合当地生产条件的独有经济体。旅游业的发展则可带动区域内寄出设施的完善,提供更多的就业机会与岗位,但应设定可持续发展的策略,保证古城的不可再生的文化遗产合理开发利用。两种产业的健康发展将推动整个社会健康的、可持续的发展。

4 结语

隆里古城具有重大的历史文化遗产意义,整体城池形态和历史文化保存完整。新型城镇化发展带来的经济发展不应该忽视历史古城的价值,以保护和开发的经济发展观念因当在此类历史文化城镇中得到重视。完整的城市历史文化脉络对于城市的持续发展具有重要的作用和意义。