电子延迟器控制的三级震源叠加技术

2021-05-15刘海平刘慧敏王海涛

刘海平 刘慧敏 王海涛

(①山西省煤炭地质物探测绘院地质与地球物理研究所,山西晋中030600;②山西金地源地质科技有限公司,山西晋中030600;③大秦铁路股份有限公司侯马电务段,山西侯马043000)

0 引言

在厚黄土层地表区地震勘探中,由于黄土疏松干燥,近地表对地震波高频成份的吸收衰减作用强烈,地球物理条件复杂[1-3],面临着资料信噪比低、施工成本高等困难,地震资料品质难以满足现今勘探目标深且更复杂(复杂断裂带、岩性圈闭等)的需求。经过多年的探索与实践,人们总结出一种多级延迟叠加震源技术。胡立新等[4]从理论基础上探讨了延迟叠加震源方法。李文彬等[5]针对高分辨率地震勘探中的垂向叠加震源,通过调整打击的尺寸控制延迟时间,利用传爆药盒实现药柱之间的传爆。徐淑合等[6]提出的电子延迟法大幅度促进了多级震源延迟叠加技术的发展。于世焕等[7]在三维高分辨率地震勘探中,采用导爆管和导爆雷管实现炸药包延迟引爆。谭绍泉等[8]利用延迟起爆具构成三级延迟炸药震源。黄文尧等[9]设计一种装药密度低、爆速低、直径小的细长药柱,增强地震波下传能量。

虽然目前对多级震源延迟叠加技术进行了诸多理论探讨及应用实践,并且该技术具有地震有效波能量强、频率高、面波弱的优点,但因大多采用导爆管和导爆雷管的方法实现延时,存在延时精度低、结构复杂、成本高、效率低的问题,故该技术未能在实际地震勘探中被推广应用[10]。如用三发电子雷管虽可达到三级震源延迟同相叠加的效果,但其高昂成本让人难以承受。

延迟叠加激发的理论基础是波动力学。在延迟爆炸的情况下,单个爆炸单元产生的地震波前面在垂直向下的方向得到同相叠加,其能量达到最大;其他方向上各波前面之间由于存在时差而使能量有所减弱。在炸药间距不大且接收排列相当于目的层埋深时,整个排列范围内,震源时差的影响较小。

目前,除电子雷管外,利用电子延迟技术控制瞬发雷管引爆,实现多级震源延迟同相叠加的方法尚未见诸报道。本文试图给出一种新思路,发挥电子延迟技术具有延迟时间设置灵活且控制精准的优势,实现多级震源的延迟同相叠加。

1 多级震源的电控系统结构

多级震源的电控系统主要由BOOMBOX 遥爆机、高压编码器和延迟器三部分电路构成(图1)。位于地表的高压编码器一方面接收BOOMBOX 遥爆机发出的引爆信号,另一方面向位于炮井下的延迟器发送充电、引爆、弃炮等命令[11-12]。延迟器用来设置三节药柱的引爆时间,它接收到引爆命令后,控制三节药柱从上到下依次按时引爆,药柱之间用PVC 管支撑,即使供电线路被药柱1 炸断,延迟器仍有足够能量维持单片机正常工作,直到药柱2、药柱3正常引爆,从而实现地震波的垂向同相叠加。

延迟器使用PVC 管和环氧树脂密封,避免了炮井中的水汽造成内部电路短路。其外壳的螺旋接口与药柱的接口相匹配,方便炮井下药。药柱之间的PVC 支撑管的长度原则上不能小于已知的最小药距,大于药柱爆炸的殉爆安全距离,不能产生“粘连”效应。延迟时间(ΔT)由药柱间距(ΔH)和间隔地层的速度(v)决定,即ΔT=ΔH/v[13]。

图1 三级延迟震源的电控系统结构

2 多级震源的电控系统原理

2.1 高压编码器的硬件电路设计

高压编码器接收BOOMBOX 遥爆机发出的振幅为400V、脉冲宽度为4ms的矩形脉冲作为引爆信号。高压信号具有抗干扰能力强、能量传输效率高的优点,故高压编码器采用由直流逆变电路产生的310V 和210V 直流电分别作为充电信号和弃炮信号。系统采用12V 铅蓄电池经逆变器产生220V正弦交流电,再经整流、滤波,转化为纹波系数较低的310V 直流电,具体电路原理如图2 所示。当开关SW 拨至电容C1正极时,给延迟器的电容充电并等待接收引爆信号。此时,电气特性相同的三个滤波电容C1、C2、C3串联电压达到310V,将并联在R4两端的氖泡点亮。当开关SW 拨至电阻R1时,经R1和R2分压,R2两端电压达到210V,通过二极管D5 给电容C2、C3充电,阻止电容C2、C3的电能通过电阻R2释放,系统输出210V 电压作为弃炮信号。三路高压信号通过或门电路调幅调制,将电源线与信号线复合为一路信号,仅使用两根电线即可控制炮井底部的延迟器,方便现场施工。

图2 高压编码器电路原理图

2.2 延迟器的硬件电路设计及编程思想

延迟器由译码电路、单片机最小系统、驱动电路三部分组成。

2.2.1 译码电路

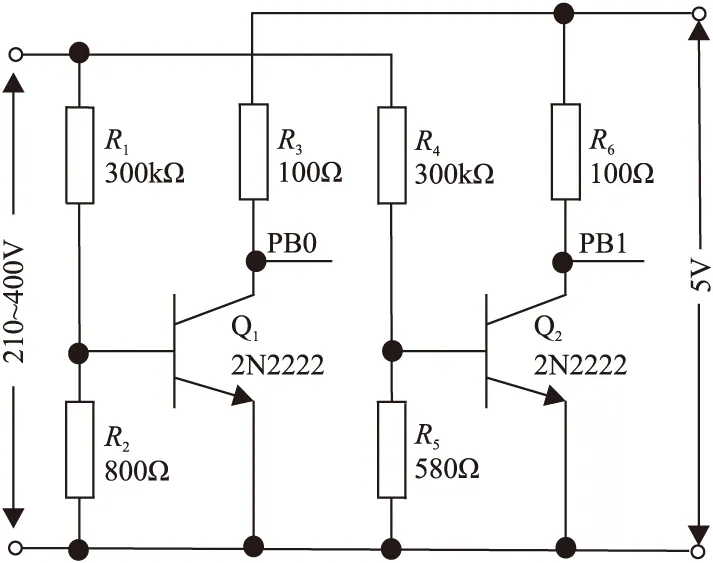

译码电路采用二位的8421BCD 编码原理,将高压编码电路发出的一路复合模拟信号转化为二位的TTL 数字信号输入单片机。01B、00B、11B 分别表示充电、引爆、弃炮3种信号。图3所示电路中,每级电路单元由三个电阻和一个三极管组成。

以第一单元电路为例进行分析。当R2两端电压低于三极管Q1 基—集导通电压,三极管处于截止状态,PB0输出高电平;当R2两端电压高于基—集导通电压,三极管处于导通状态,PB0 输出低电平,从而实现弱电电路对外界高压信号的转化识别功能。其中,三极管选用PN 结导通电压接近0.7V的硅管,电阻R2和R5选用1‰精度的高品质电阻。

图3 译码电路原理图

具体工作原理如下:当输入210V 弃炮信号时,Q1 和Q2 都处于截止区,PB0 和PB3 输出高电平;当输入310V 充电信号时,Q1 处于饱和区,PB0 输出低电平,Q2 处于截止区,PB1 输出高电平;当输入400V 引爆信号时,Q1 和Q2 都处于饱和区,PB0和PB3输出低电平。

2.2.2 单片机最小系统和延迟程序设计

单片机采用ATMEL 公司推出的一款高性能、小体积、低功耗处理器ATmega8a,供电电路采用220V 转5V 的电源模块,纹波电压低于40mV,避免了延迟器带电与雷管混装不安全的问题。用容量1000μF、耐压25V 电容给电源模块供电,该电容充满电后,可维持单片机系统正常工作约400ms。因此,即使上炮炸断延迟器与高压编码器之间的连接线,单片机系统仍能正常控制中炮和下炮的起爆。

延迟器的程序设计主要包括电磁干扰屏蔽、高压电容充电、软件滤波以及延迟时间设置四个部分。电路系统在工作初期,高压信号、储能电容都会在空间中激发电磁波,影响单片机的正常工作。故在开机后一段时间内,单片机不接受任何输入信号,直到电路达到稳定状态。此外电子延迟电路在识别引爆信号的过程中,加入软件滤波程序,最大限度地降低因外界干扰而造成的误起爆风险。

单片机通过识别不同的输入信号,发出充电、延时引爆、弃炮命令。其上、中、下三发雷管的引爆时间可根据炮井中间隔地层的速度和三级药柱间距灵活设置。如两级药柱首尾间距为1.7m 时,据激发层附近速度,一般选3ms。具体指令流程见图4。

2.2.3 驱动电路

驱动电路(图5)的功能是引爆雷管,由储能、引爆和弃炮三个单元组成。储能电路单元将电能储存于高压电容中,为雷管起爆提供能量。引爆电路单元将与三个高压电容对应连接的三发瞬发雷管从上到下依次引爆,引爆时间间隔最小值设置为1ms。

图4 程序流程图

图5 驱动电路原理图

储能电路单元受单片机PD3引脚控制,由三个二极管D1、D3、D5和三个高压电解电容C1、C2、C3组成,可存储高压编码充电器发出的能量,以引爆上炮、中炮、下炮的瞬发雷管。当充电开关SW 闭合,310V 直流电通过二极管和电阻给储能电容充电,电阻R1能有效抑制浪涌电流,减少对单片机电路的干扰。

引爆电路单元受单片机PD0、PD1、PD2引脚控制,由单向可控硅SCR1、SCR2、SCR3 和高压电容C1、C2、C3组成。当单片机发出放炮命令,PD0、PD1、PD2输出高电平触发三个可控硅依次导通,从而实现雷管的延时引爆。

高压电解电容C1、C2、C3作为瞬发雷管起爆能量的直接来源,决定瞬发雷管能否快速起爆。据理论分析,电容对雷管放电可等效为RC 放电电路。

根据RC 放电电路分析得

(1)

式中:UC(t)为电容两端电压;U为电源电压;t为电容放电时间;R为负载电阻;C为电容容量。

(2)

式中I(t)为RC 放电回路电流。定义IRMS并可得

(3)

式中IRMS为RC 放电回路中的有效电流。

当遇到不允许引爆的特殊情况时,弃炮电路单元将高压电容中的电能通过耗能电阻释放,达到小于雷管的最低起爆能量,就能安全地打捞出雷管和药柱,消除安全隐患。受单片机PD4 引脚控制,该单元由三个二极管(D2、D4、D6)、三个高压电解电容(C1、C2、C3)、耗能电阻R2及单向可控硅SCR4组成。

3 延迟器批量测试

依托山西省M 煤层气勘查项目,进行现场对比测试,试验线段和试验点位于离石大断裂带南侧(图6,L1、L2 线)。该区地表高程为880~2012m,最大高差为1132m,通常高差为200m。浅层为第四系黄土层,厚度约120m,下部为夹有钙质结核的黏土层,覆盖在厚约45~100m 的新近系红黏土层之上。深层为:中生界三叠系砂泥岩,厚度约1134m;二叠系厚度约734m,上部巨厚K14砂岩,与泥岩形成TK14波,下部为砂泥岩和煤层;石炭系由砂泥岩、煤层及灰岩组成,厚约115m。上煤层组山西组2号、3号煤层厚度分别为1.57m 和1.04m,间距约为6m,与围岩形成明显的波阻抗差异,共同形成复合波T2波。下煤层组太原组10 号和11 号煤层厚度分别约为2.86m 和0.80m,形成T10复合波。两组煤层间距约80m,煤层埋深约2000m,且薄煤层浅、厚煤层深。可知该区地震地质条件相当复杂。

图6 试验点和试验线平面分布示意图

3.1 试验点分析比较

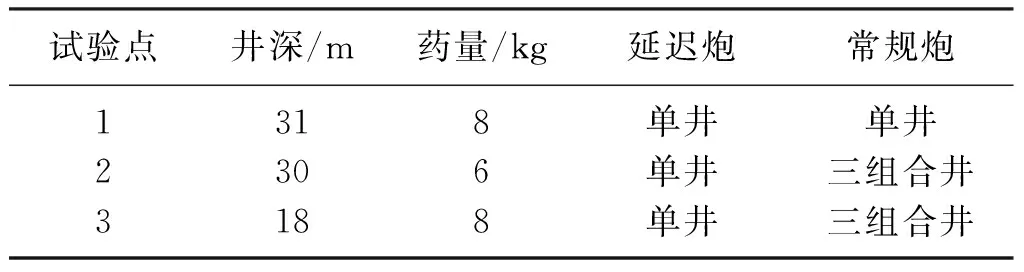

本项试验共设置了25 个物理点,采集道距为20m、采样间隔为1ms、记录长度为5s,观测系统和激发条件参数分别如表1和表2所示。

表1 观测系统参数

表2 激发条件参数

试验点1(图7a)的炮点位于黄土塬的坎边,地形起伏剧烈,低速层速度约650m/s,厚度约40m,下部夹有两层黏土。试验点2(图7b)位于黄土塬平坦区,低速层Ⅰ厚约27m,速度约650m/s,其下为1m厚的湿黏土层,是良好的激发层;再下为低速层Ⅱ或称降速层,厚约14m,速度约750m/s。试验点3(图7c)位于黄土塬下边坡,低速层Ⅰ 厚约24m,速度为800m/s,底部厚约1m 致密黏土为激发层。

据该区12口微测井资料可知,间隔地层速度约1100m/s。以0.5~6.0kg炸药在黏土中爆炸,采用打井法测试出强压塑圈半径小于1m。因此,当药柱间的PVC支撑管选1.7m 时,药柱中心距离为2.2~2.7m,可算出药柱间引爆时间间隔宜设为3ms。

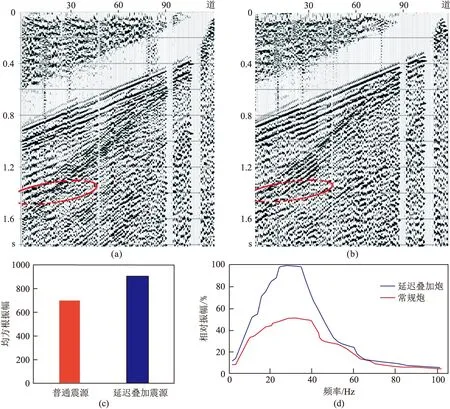

试验点1处于低速带特厚区。在井深31m 和药量8kg相同条件下,进行延迟叠加炮与常规炮的对比试验。延迟叠加炮记录如图8a 所示,在1400ms处,仅小号部分道可观测到有效波。常规炮记录如图8b所示,在约1400ms看不见明显的有效波。总之,从静校正记录面貌上分析,当激发层深度不够时,延迟叠加炮的有效波比常规炮明显。

图7 试验点地形示意图(a)试验点1; (b)试验点2; (c)试验点3

图8 试验点1(井深31m、药量8kg)地震单炮原始记录及品质分析(a)延迟叠加炮; (b)常规炮; (c)有效波能量分析; (d)频谱分析

振幅反映了地震反射能量,反射能量越大,振幅值也较大[14-15]。从图8c可见,常规炮的能量值为700,延迟炮的能量值则达900。图8d 表明,在20Hz低频范围,延迟叠加炮的能量相对值为93%,常规炮的能量相对值为48%。在40Hz高频范围,延迟叠加炮的能量相对值为65%,常规炮的能量相对值为40%。

总之,在高频范围的延迟叠加炮有效波能量比常规炮约提高2.2倍,频带拓宽30Hz以上。

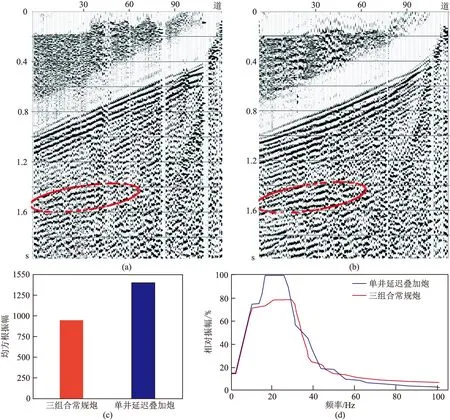

试验点2位于中等厚度低速带区。在井深30m和药量6kg不变时,将单井延迟叠加炮(图9b)与三组合常规炮(图9a)的地震静校正记录进行对比。可见在小号半个排列(1400~1500ms时窗)范围煤层反射波均为能量强、连续性较好;但单井延迟叠加炮比三组合常规炮地震记录连续性更好,相位更丰富,频率更高;其费用仅为三组合常规炮方式的大约三分之一。

然后对有效波能量及其频谱进行分析,可见三组合常规炮(图9c)的均方根振幅值达到2.8,单井延迟炮(图9d)的均方根振幅值达到4.8。从图9d还可观察到:在20Hz低频段,延迟叠加炮能量相对值为99%,常规炮能量相对值为78%;在40Hz高频段范围,延迟叠加炮和三组合常规炮能量相对值均为40%。总之,延迟叠加炮比常规三组合炮有效波连续性更好、强相位更丰富,低频段能量增强约21%,高频段频率相当。

试验点3位于低速带较薄区。在井深18m 和药量8kg不变时,对比单井延迟叠加炮(图10a)与三组合常规炮(图10b)静校正记录,可见激发层都在速度突变面附近;从静校正记录面貌分析,延迟叠加炮有效波能量更强,而且连续性好,三组合常规炮能量弱、连续性一般。进一步的定量分析结果表明:三组合常规炮的均方根振幅值为950,单井延迟叠加炮的均方根振幅值则达1400(图10c);在20Hz低频段,延迟叠加炮能量的相对值为99%,常规炮能量的相对值为78%;在40Hz高频段内,延迟叠加炮能量的相对值为30%,常规炮能量的相对值为20%(图10d)。

图9 试验点2井深30m、药量6kg不变时地震单炮原始记录及品质分析(a)三组合常规炮; (b)单井延迟叠加炮; (c)有效波能量分析; (d)频谱分析

总之,延迟叠加炮方式比常规炮方式振幅增强约47%,低频、高频段能量相对值分别提高了21% 和10%,频带更宽;前者费用仅为后者的约三分之一。

3.2 试验线分析比较

试验线处于L2 线桩号9600~11130 段内,五组合炮与延迟叠加炮采用相同激发条件(井深为30m,药量为10kg)、相同接收条件(240道/炮、道距为20m)、相同覆盖次数(40)时,延迟叠加炮为46个物理点,常规五组合炮有48 个物理点,得到偏移时间剖面(图11a、图11b)。

由合成地震记录在地震时间剖面上标定TK14、T2 反射、T10反射,分别对应K14 砂岩层、2 号和10号煤层的反射波。剖面大道号受落差2000m 的离石大断裂影响,伴生正断层F1 和F2 形成地垒、地堑,破坏了煤层的连续性,表现为T2、T10同相轴能量突变、连续性变差,甚至错断。

在地震剖面上五组合炮与延迟叠加炮的T2、T10同相轴的连续性均好,中部受断层的影响,延迟叠加炮(图11b)的T2、T10同相轴的连续性比五组合炮(图11a)的略弱。

针对剖面品质做定量分析的结果表明:常规五组合炮和延迟叠加炮的煤层反射的均方根振幅(图11c)分别为7100、7600,两者差别不大;从频谱(图11d)对比可见,在26Hz低频段,常规五组合炮和延迟叠加炮的有效波的能量百分比值分别约为96、98,在43Hz高频段,两者有效波的能量百分比值分别约为37、55。

总之,从资料品质分析,延迟叠加炮与常规五组合炮在偏移时间剖面上有效波连续性均好、能量相近、频率略低,均可用于构造解释;从采集成本分析,延迟叠加炮比常规五组合炮的激发成本降低约七八成,更经济、实用。

图10 试验点3井深18m、药量8kg不变时地震单炮原始记录及品质分析(a)三组合常规炮; (b)单井延迟叠加炮; (c)有效波能量分析; (d)频谱分析

图11 偏移时间剖面对比图(a)五组合炮; (b)单井延迟叠加炮; (c)有效波能量分析; (d)频谱分析

44 结论与讨论

本文对电子延迟技术的实现原理进行了阐述,并针对应用实例进行了测试和分析,说明利用电子延迟器实现多级震源延迟叠加是一种可行的方法,且具有以下突出优点:

(1)电子延迟法控制系统延迟时间间隔精确且灵活可调、施工方便,安全性高、稳定性好。

(2)延迟叠加震源激发的地震波具有能量强、频率高、频带宽、面波弱的特点,有利于在厚黄土地表区开展煤炭、油气地震勘探。

(3)该延迟器与现行遥爆系统兼容,与国产工业化瞬发雷管相匹配。在三级震源叠加技术中,三发电子雷管可用一个延迟器代替,一个炮孔代替三个炮孔,节省成本90%以上,经济效益显著。

该项技术应用中尚有三点注意事项:

(1)在厚黄土地表区,激发层宜选择在速度大于1000m/s的黏性土层中。事先要准确获取起爆介质的地震波传播速度和1~4kg炸药爆炸后的强压塑圈半径,据此设计炸药柱间距和炸药柱起爆时间间隔,保证瞬发雷管的起爆时间误差不大于0.5ms。

(2)下药过程中延迟器不能带电,炮井须远离高压线。

(3)遇到不允许引爆的异常情况,须按压弃炮按钮,将高压电容中的电能通过耗能电阻释放,次日可安全打捞出雷管和药柱。