基于地质目标的岩性油气藏地震资料处理解释一体化方案

2021-05-15孙夕平崔兴福李凌高杜文辉

张 明 孙夕平 崔兴福 张 昕 李凌高 杜文辉

(中国石油勘探开发研究院,北京 100083)

0 引言

中国陆相盆地岩性油气藏具有储层薄、圈闭面积小且分散、边界条件复杂、赋存状态隐蔽等特征[1-3],为了有效识别和刻画复杂勘探目标,在不断发展地震技术的同时,需要转变地震储层预测的研究思路,由过去处理与解释分割管理转变为统一运作管理,开展地震资料处理解释一体化的研究[4-7]。多年来,人们在如何实现一体化运作方面开展了大量研究工作,并获得了宝贵经验。陈兴盛等[8]通过在吐哈盆地的实践,指出处理解释一体化应该包括处理人员和解释人员的一体化、处理过程和解释过程的一体化、处理方法和解释方法的一体化;赵贤正等[9]在华北油田勘探开发过程中积极探索地震采集、处理、解释一体化的管理模式,提出了解释工作向处理延伸,联合进行速度分析;冉建斌等[10]认为处理解释一体化运作要加强运用解释手段对资料处理过程的质量监控,该措施在中国西部某油田取得了良好的应用效果。目前,大多一体化研究能够将处理、解释人员联合在一起,较好地实现了人员的一体化[11-19]。然而,研究过程和方法的一体化仍处在不断探索当中,也较少见到相关的研究文献。笔者通过近年来在地震资料处理、解释一体化过程和方法方面进行的多种尝试与探索,以松辽盆地南部某工区的应用研究为例,提出一种基于地质目标的地震资料处理解释一体化方案,旨在处理、解释人员协同工作的基础上,探索建立更加有效的一体化方法,从而更好地实现处理、解释技术的有机融合,取得了良好的应用效果。

1 研究思路

在地震资料处理解释一体化研究中,地震资料处理是基础,也是研究能否成功的关键。资料处理一般包括静校正、振幅补偿、反褶积、偏移成像等步骤,其中任一步骤的偏差,均会影响最终用于解释的地震资料品质。因此,需要通过一定的技术手段验证每一步处理方法和参数的选择是否合适,通常处理人员会根据质控图件及自身的处理经验优选出最佳处理方案。然而对于复杂岩性油气藏,虽然不同处理方法和参数的选择对目的层的解释结果有很大影响,但对于处理人员而言,整体地震剖面显示差异并不明显,于是造成处理人员在得到解释人员信息反馈之前,对所选处理方法和参数的效果难以准确把握。针对该问题,本文提出以地质目标为导向,处理人员与解释人员始终协同工作,把过去的“单向串联”工作模式变为“双螺旋并联”工作模式,即在研究初期的规划阶段,处理和解释人员共同明确地质目标,论证达到地质目标所需的解释技术以及对地震资料相应的品质要求,进而明确相应的地震资料处理、解释关键技术,形成处理解释一体化的技术流程。在处理、解释阶段,针对每一个处理环节,解释人员需要动态分析其对刻画地质目标的影响,实时反馈到处理流程中,处理人员及时对处理方法和参数选择做出相应调整,最终获得满足岩性油气藏储层预测需求的高品质地震资料。在储层精细描述阶段,基于该地震资料开展各类储层预测解释工作,能够更精准地刻画岩性油气藏储层。

2 应用实例

2.1 规划阶段

研究区位于松辽盆地南部,地质目标是扶余油层致密砂岩中孔隙度较高、物性较好的河道砂体。解释人员通过正演模拟得到地质模型及地震记录,当地震主频达到45Hz时,优质河道砂体在地震剖面上表现出弱波峰反射,波峰能量越强代表河道砂体越厚(图1)。同时研究区岩石物理分析结果表明,密度对岩性差别最敏感,优质河道砂体表现为明显的低密度特征(图2)。这两点认识为该区储层预测指明了技术方向,即利用振幅属性预测河道砂体横向分布,利用叠前反演得到的密度信息精细刻画河道砂体的纵向位置及物性。基于此认识对资料处理提出了明确要求:首先,资料处理过程需要做到两个保幅,一是保护地震剖面上振幅的横向变化,确保利用振幅属性预测河道砂体分布的可靠性;二是要保护地震道集中振幅随炮检距变化的特征,为叠前密度反演提供可靠的数据基础。其次,在保幅的前提下尽量提高分辨率,使地震资料主频达到45Hz。基于这两点要求,处理人员建立了以保幅为核心、以提高地震分辨率为目的的处理方案,采用处理解释一体化的方式,解释人员全程参与静校正、振幅补偿、反褶积、叠前偏移与道集处理等环节,共同开展质量监控和参数优选。

图1 地质模型及加入5%噪声的正演地震记录

图2 纵波阻抗与密度交会图

2.2 处理解释阶段

2.2.1 振幅补偿处理

研究区内的振幅类属性能够反映优质河道砂体的分布,因此消除地表条件对振幅的影响非常重要。由于研究区地表条件包含水塘、农田、草地等复杂情况,应用常规地表一致性振幅补偿处理难以完全消除地表因素和激发、采集条件带来的能量差异,因而在地表一致性振幅补偿的基础上,处理人员选用近地表吸收补偿技术进一步改善能量一致性问题[20]。解释人员对补偿处理后的数据提取目的层振幅属性,并与近地表低降速带厚度图进行相关性对比(图3)。可见,近地表低降速带较厚区域在属性图中没有明显异常,表明振幅补偿基本消除了低降速带引起的能量差异。

2.2.2 提高分辨率处理

提高分辨率处理是提高薄储层预测精度的关键步骤,为了满足研究区地质需求,制定了地表一致性反褶积、预测反褶积、谱调谐反褶积等技术流程逐步提高地震资料分辨率。图4显示,不同预测步长参数对地表一致性反褶积的处理结果影响比较微弱,易造成处理人员在参数选择时面临困难。因此,需要解释人员采用合成记录标定及平面属性图为处理人员提供参数选择的依据。

首先,在工区中选取测井曲线质量较好且远离断层的井,通过褶积生成正演合成记录,并与不同步长参数的反褶积处理结果进行对比(图5)。可见,目的层(黑色椭圆标识内)合成地震记录为复波结构,而实际地震资料目的层波形在反褶积前为单峰结构,采用不同参数处理后,其中步长为16ms的处理结果与合成记录吻合度较高。

图3 振幅补偿后平均振幅属性(左)和近地表低降速带厚度图(右)对比

图4 不同步长反褶积处理剖面(上)及自相关(下)(a)反褶积前; (b)20ms; (c)16ms; (d)12ms

图5 不同步长反褶积处理与合成记录对比(a)反褶积前; (b)20ms; (c)16ms; (d)12ms密度、阻抗、速度单位分别是g/cm3、103m/s*g/cm3、103m/s

解释人员利用振幅属性再次进行验证。采用20ms步长处理结果的平均振幅属性(图6b)与反褶积之前振幅属性(图6a)差异不大,对刻画河道特征改善不明显。采用12ms步长处理结果的振幅属性(图6d)在工区东部出现强能量异常,钻井及前期地质认识表明,工区东部优质河道砂体不发育,因此判断该强振幅属于处理参数选择不当引起。采用16ms步长处理结果的振幅属性图上,振幅横向变化自然,整体趋势与反褶积之前没有大的变化,同时在河道刻画的细节之处有了一定改善(图6c)。反褶积处理前预测的河道形态主要为南东—北西走向,反褶积处理后(图6c)预测结果显示工区北部河道分为两个方向,分别呈北西走向和北东走向,钻井结果也揭示在北东走向的区域内钻遇河道砂体。因此,合成记录标定和振幅属性对比,均证实采用16ms步长参数进行反褶积处理是比较合适的。

为了进一步提高地震资料分辨率,在地表一致性反褶积后采用了预测反褶积和谱调谐反褶积处理。在这些环节中,仍然采用合成记录标定和振幅属性分析选择处理参数,以保证提高地震资料分辨率的同时不会破坏振幅的横向变化关系。

经过一系列反褶积处理后,地震资料分辨率得到明显提高。图7为反褶积处理前、后地震资料的对比,图中A井为干井,目的层位于1500ms左右强反射轴之下。反褶积处理前地震资料(图7上)上显示井旁道与椭圆标识处地震同相轴没有明显变化,表现为同一套连续地层;新资料(图7下)上椭圆标识处强波峰下方出现了一组弱反射,模型正演结果表明该弱反射对应优质河道砂岩的地震响应,这组弱反射在靠近A井处逐渐消失,表明对应的河道砂岩向A井方向逐渐尖灭,保幅高分辨率处理结果很好地解释了这一地质现象。

2.2.3 CRP道集优化处理

保幅优化处理的CRP道集是进行叠前反演的必要条件。解释人员依据纵横波速度、密度测井曲线及地震子波,应用Zoeppritz方程得到井点处的CRP正演道集,并与优化处理前、后实际CRP道集进行对比(图8),分析振幅随炮检距变化(AVO)是否具有相似性[21]。图8a正演道集中1400ms处的标志层振幅具有随炮检距的增加而降低的趋势,属于Ⅰ类AVO特征;图8b中优化前地震道集与正演道集有相似的AVO特征,但信噪比太低,难以满足叠前反演需求;图8c是采用剩余时差校正以及随机噪声衰减处理后的地震数据,可以看出,优化处理后的道集信噪比显著提高,标志层的AVO规律与正演道集更吻合。之后,解释人员仍然采用提取振幅属性的分析方法,验证CRP道集优化处理是否会对叠后数据振幅造成影响。

图6 不同步长反褶积处理前、后平均振幅属性对比(a)反褶积前; (b)20ms; (c)16ms; (d)12ms

图7 反褶积处理前(上)、后(下)过A井地震资料对比

从以上过程可以看出,采用振幅属性对每个关键处理环节的阶段性处理成果进行快速效果分析,检验处理方法和选用参数是否对振幅造成破坏,能够实现处理流程的全程质量控制,确保最终得到符合岩性油气藏储层预测需求的高品质地震资料。

图9显示了振幅属性的应用效果,从最初振幅补偿处理开始,通过地表一致性反褶积、剩余静校正、预测反褶积等一系列道集优化处理环节,到最后验证优化处理方法对叠后数据振幅造成的影响,均采用振幅属性进行分析。由图可知,振幅属性的能量分布始终没有大的变化,而河道砂体的特征则越来越清晰。

图8 正演道集(a)与优化处理前(b)、后(c)道集对比

图9 资料处理各环节采用平均振幅属性进行处理效果分析

2.3 储层精细描述阶段

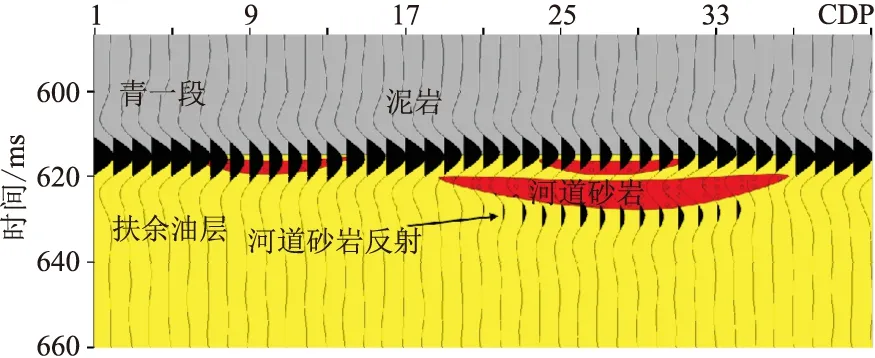

通过上述地震资料处理、解释一体化工作流程完成了地震资料处理工作,目标地质体河道砂体的定性预测也同步完成。地震资料品质有了明显提高,频带拓宽至7~93Hz,主频达到45Hz,地震剖面上优质河道砂体的地震响应特征突出(图10中红色椭圆内),更有利于开展岩性刻画。地震属性预测的河道砂体分布情况与钻井结果吻合程度高,统计的20口井中,有18口井吻合,吻合率达到90%(图11)。

图10 沿扶余油层顶拉平显示连井地震剖面

应用叠前弹性参数反演等预测方法,进一步揭示岩性油气藏储层内部特征。图12为应用本文方法得到的CRP道集进行密度反演的剖面,B井为水平井,将该井的自然伽马曲线与密度反演剖面叠合进行对比分析,二者砂泥岩对应吻合率达到88%。密度反演结果表明,该井前段和中段优质储层较为发育,末段优质储层较薄,且钻井轨迹(紫色虚线表示)偏离了储层发育位置,因此在末段多钻遇泥岩。

图11 优质河道砂体分布预测图

图12 密度反演剖面与B井伽马曲线叠合图

3 结论

本文提出了一种基于地质目标的地震资料处理解释一体化方案。在该方案中,处理、解释人员始终协同工作,地震处理与解释同步开展,相互指导,螺旋上升,实现了处理、解释技术的有机融合,在岩性油气藏勘探实际应用中取得了良好效果。该方案具有以下特点:

(1)在研究初期的规划阶段,以地质目标为导向,分析储层预测对地震资料品质的要求,明确相应的地震资料处理与解释关键技术,形成处理与解释整体技术流程;

(2)在处理、解释阶段,通过合成记录标定、属性分析等技术手段,动态分析各处理环节对刻画地质目标的影响,实时反馈到处理流程中,及时调整相应处理方法和参数,最终获得满足岩性油气藏储层预测需求的高品质地震资料;

(3)在储层精细描述阶段,结合区域地质资料进一步开展储层预测工作,对岩性油气藏储层做出更精细的判断;

(4)整个流程中处理和解释工作没有明确的时间衔接节点,解释工作时间前移,与资料处理同步开展,处理周期较常规处理过程有所增加;在某些处理环节,处理方法或参数的选取不当可能会引起处理效果变差,解释人员通过井震标定及地质规律约束及时发现问题并及时反馈,处理人员在此基础上进行方法和参数的优化调整,实现提高地震资料品质、提升岩性目标预测精度的目标。