“丧文化”诉求、社会心态与广告说服力

——具身理论视角的解释

2021-05-13张彩华华中农业大学经济管理学院湖北武汉430070

张彩华,黄 洁(华中农业大学 经济管理学院,湖北 武汉 430070)

“丧文化”是流行于青年群体中带有颓废、绝望、悲观等情绪和色彩的新青年亚文化现象[1]。近年来,其流行之势愈演愈烈,引起了媒体与学界的广泛关注,特别是光明日报一篇题为“引导年轻人远离‘丧文化’侵袭”[2]的文章,站在主流文化立场对“丧文化”进行批判之后,随之涌现了大量研究,从多学科、多视角对其产生及影响展开广泛讨论。但多数研究强调“丧文化”对于当代青年价值观具有重要危害,而其潜在的正向价值与积极效应,并未得到关注[1]。因此,萧子扬提出“青年概念经济”一词,认为“丧文化”为主题的经济活动是一种“青年概念经济”,并以“丧文化”发展为“丧经济”“丧营销”的过程为典型案例,论证了发展“丧文化”概念经济的可行性[1]。

事实上,早在2014年,陌陌就推出了一则被称之为“丧文化”广告的开山之作,其广告文案说“别和陌生人说话, 别做新鲜事,继续过平常的生活,胆小一点,别好奇,就玩你会的,离冒险远远的…… ”。随后,Facebook负能量网红为UCC咖啡定制的广告文案“没有人能让你放弃梦想,你自己想想就会放弃”,也体现出明显的“丧文化”气息,火爆的“丧茶”更是以“治愈你的小确丧”为主题打造的系列菜单(碌碌无为红茶,一事无成奶绿等)和茶杯上的“每天一杯负能量”标语,将“丧文化”诉求体现得淋漓尽致,甚至一直高高在上的路虎也也突变画风,用广告文案“今后的路,希望你一个人好好地走下去,而我坐路虎”玩起了“丧文化”。就此现象,有学者提出了“丧文化”广告和“丧文化”营销概念,并就其对青年消费者价值观及品牌发展的影响展开了讨论[3-4]。目前,尚无学者对什么是“丧文化”广告、什么是“丧文化”营销给出明确界定,更没人对其作用机理深入研究。

为此,笔者以“丧文化”界定及亚文化表征风格的分析框架为基础,并针对程明提出的与“丧文化”相对的“上文化”概念,在对“丧”“上”文化广告进行明确界定的基础上,根据营销传播学中“广告信息对广告信息接收者(消费者)的说服力由广告信息特点和消费者特点两方面共同决定”[5]的原理,结合当前青年消费者的社会心态,从具身理论的情绪具身视角,对“丧文化”广告诉求方式的作用机理进行解析,不仅有助于人们合理评价流行于青年群体中的“丧文化”的价值,还可以为企业更合理利用“丧文化”制定有效营销策略奠定理论基础。

一、“丧文化”的特点及“上文化”概念的构建

亚文化意义的表征并非是直接的,而是在符号层面表达独特的“风格”[6],那么“丧”、“上”文化各自在以怎样的符号表达自己的风格呢?

(一)“丧文化”的表征及其情感指向

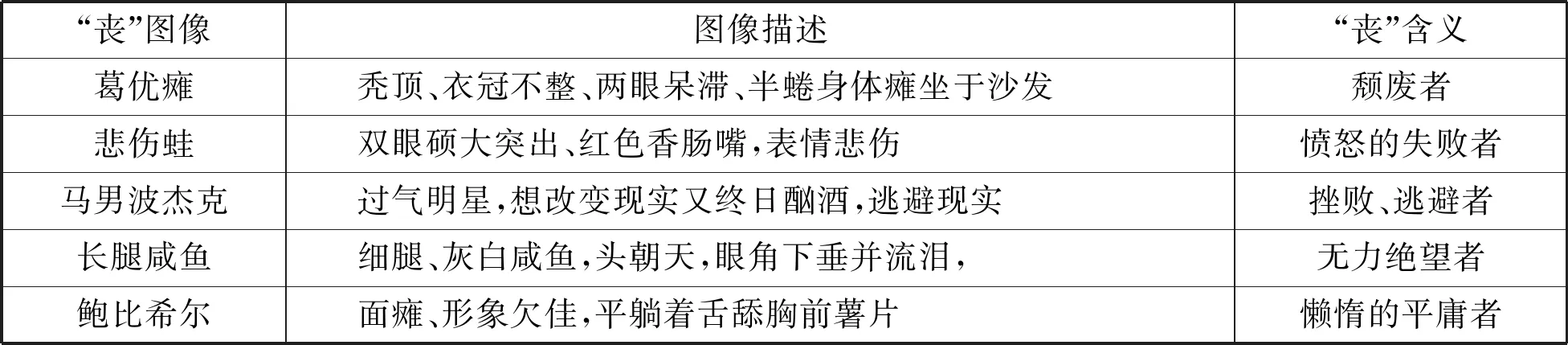

“丧文化”是指流行于青年群体中带有颓废、绝望、悲观等情绪和色彩的新青年亚文化现象,其含义表征通常有视觉图像、语言文本及语图互文三种形式。其中,视觉图像主要以“葛优瘫”和丧界“四天王”(悲伤蛙、马男波杰克、长腿咸鱼和鲍比希尔)为代表,随着网络技术的应用及发展,这些视觉图像又不断被网民添加明确的“丧”语言制作成语图互文形式的表情包,通过网络在青年群体中广泛传播,其对应的具体图像描述及表征的“丧”含义如表1。从表1可见,它们均是用面部表情或处于某种消极情绪状态的身体姿态来表征“丧”含义。而语言文本表征大多以“我差不多是个废人了”“在哪里跌倒,就在哪里趴着” “生活不止眼前的苟且,还有远方的苟且”等类似“丧”标语进行表征[7],其语言指向大多为孤独、无奈、无聊、愤怒等消极情绪[8]。

表1 典型的丧文化视觉图像形象及表征含义

(二)“上文化”的表征、情感指向及其概念构建

“上文化”一词由程明在其《以“上文化”消解“丧文化”》一文中提出,尽管对于什么是“上文化”他并没有给出一个明确的界定,但与其他诸多学者一样,他在分析“丧文化”的表现及形成时,都会将其与正能量、心灵鸡汤等相关内容进行比较分析,均认为“丧文化”是以反转“鸡汤文”来建构“反鸡汤”的 “丧”内涵,是对“鸡汤”话语的“消解”与“解构”,比如,“一条咸鱼”表情包有它的“前鸡汤话语”——“咸鱼总有翻身的一天”,“小确丧”则由村上春树的“小确幸”一词反转而来[9]。由此,可以将“上文化”理解为是一种与“丧文化”相对的,符合社会主流价值观的带有正能量、积极上进、乐观等情绪及色彩的文化现象,它更多用处于某种积极情绪状态的形象进行表征,比如成功者、奋进者、励志者等形象,语言文本也多用与积极情绪相关的语句,如勇往直前、失败是成功之母等,语言指向大多与信心、奋进、乐观等积极情绪相关。

由此可见,无论哪种表征形式,“丧文化”都有明显的消极情绪指向性,而“上文化”则有明显的积极情绪指向性。

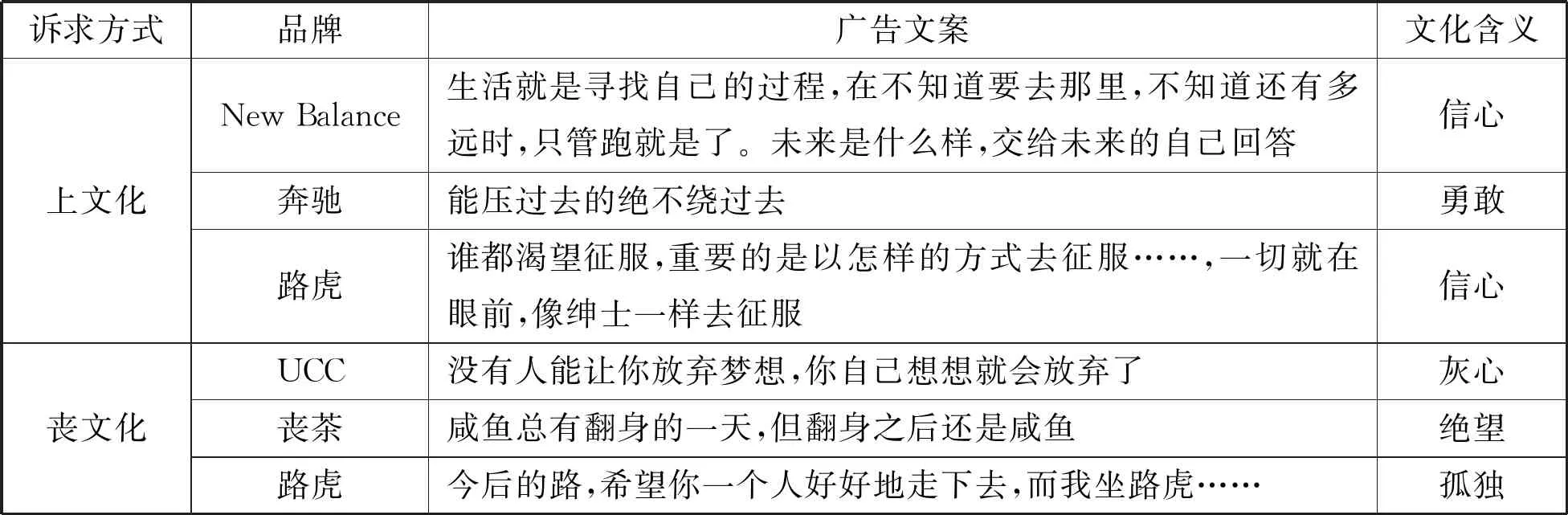

二、“丧”“上”文化广告概念的构建

尽管“丧文化”广告“丧文化”营销等名词常见诸报刊杂志,但并没有人对其给出明确的界定,更没人将广告分为“丧”和“上”文化两种。反观现实,会发现企业通过广告传递营销信息的表达风格,确实有明显的“丧”和“上”文化表征特点的差异。如前所述,UCC说“没有人能让你放弃梦想,你自己想想就会放弃”是典型的“丧文化”表征特点,带有明显的消极情感指向性,而New Balance广告说“生活就是寻找自己的过程,在不知道要去哪里,不知道还有多远时,只管跑就是了……”,奔驰说“能压过去的绝不绕过去”等都有明显的“上文化”表征特点,有明显的积极情感指向性。具体见表2。因此,可以将“丧”“上”文化广告分别界定为以“丧”“上”文化的表征风格表达营销信息,以便达到说服目的的广告,也可以理解为分别利用“丧”“上”文化诉求以达广告说服目的的广告。

表2 “丧”“上”文化诉求广告文案示例

三、“丧文化”广告诉求影响广告说服力的基本规律及理论基础

(一)广告诉求方式影响广告说服力的基本规律

广告诉求方式对广告说服力的影响,一直都是广告及营销学者关注的一个重要问题。广告信息对广告信息接收者(消费者)的说服力由广告信息特点和消费者特点两方面共同决定。广告信息特点与消费者特点越处于相契合的状态,越能促使广告实现对消费者的高说服力;反之,广告信息特点与消费者特点越处在不相契合甚至相悖的状态,则越会阻碍广告说服消费者[10-11]。既往研究从不同视角划分广告诉求类型,有理性诉求与感性诉求、抽象诉求与具体诉求、利己诉求与利他诉求。另有不少学者以此为基础实证研究得出了不少广告诉求方式与消费者特点匹配的相关结论。比如在消费者解释水平低的情况下,感性诉求比理性诉求更加有效,但在消费者解释水平髙的条件下,两者的说服效果不存在显著差异[12];对于利己型消费者而言,理性诉求效果更好,而对于利他型消费者,则是感性诉求效果更强[13];具体诉求比抽象诉求更容易记忆,可降低产品的不确定性和怀疑程度,使消费者对产品和品牌产生更正面的感知,带来更积极的感知情感价值,进而提高购买意图[14]。

现在,越来越多企业一改传统的“上文化”诉求方式,开始青睐“丧文化”诉求,并深受青年消费者的推崇,以至于不少学者认为企业这种营销诉求方式助推了“丧文化”的流行[15],这说明“丧文化”广告诉求方式对青年消费者的说服力不容小觑。那么,这是由于“丧文化”广告诉求与当前青年消费者的什么特点相契合导致的?又如何解释这种契合?由于“丧”“上”文化广告表征风格各自带有明显情绪指向性,近年深受国内学者关注的具身认知理论的情绪具身观对这两个问题可以有较好的解释。

(二)认知具身理论之情绪具身观

近年来, 作为认知心理研究的新取向,具身认知理论及相关研究得到国内学者的广泛推介。具身认知理论强调身体在认知过程中发挥着关键作用,认为人以“体认”的方式认识世界,认知是通过身体的体验及其活动方式而形成的[16]。 诸多研究表明,情绪信息加工过程也具有具身性[17-18],并由此提出情绪具身观,强调情绪是包括大脑在内的身体的情绪,身体的解剖学结构、身体的活动方式、身体的感觉和运动体验决定了我们怎样加工情绪[19]。一方面强调情绪体验与身体紧密相连,即情绪体验是具身的;另一方面强调加工处理情绪信息也会激活体验该种情绪所引发的躯体动作或动作准备状态,即情绪感知及理解是具身的。

情绪体验具有具身性。这一思想最早可追溯至情绪外周理论,该理论认为,情绪就是对身体的知觉,后来面部反馈说和躯体标记说也用大量实验研究证明了情绪体验的具身性。其中,面部反馈调节说证明了积极的表情模式能增强愉悦体验,而消极的表情模式则会增强消极体验,抑制面部表情会削弱相应的情绪体验[20-21];面部反馈激活说则证明了即使在没有外界情绪性刺激情况下,面部肌肉运动提供的感觉反馈也能激活某些情绪体验,例如,眉开眼笑真的会使你高兴起来,而愁眉苦脸则会使你感到悲伤[19]。而躯体标记说则认为,除了面部肌肉活动会影响情绪体验,个体的躯体活动、躯体姿势以及声音韵律和语调等感觉反馈也影响着个体的情绪体验[22]。比如紧握拳头斜放于身前会让人感到发怒,而把头埋下则会感到悲伤;背部挺直且双肩高挺的姿势比耷拉着双肩和脑袋的姿势更易使人体验到自豪感,并且使人具有更好的心境[23]。躯体变化甚至会通过情绪体验影响我们的决策行为[24]。

情绪知觉及理解具有具身性。在具身理论看来情绪的表达、感知、加工、理解等过程与身体密切相关,亲身经历一种情绪、感知一种情绪刺激或者重新提取情绪记忆,在心理加工过程上会有很大部分的重合[25]。由此,具身模仿论认为,通过具身模仿,观察者“看到”的情绪会唤起观察者自身关于这些情绪的感觉-运动系统,从而让观察者与被观察者产生“共鸣”,达到“所见即所感”式的感同身受[26]。一项肌电描记术研究发现,被试观察高兴面部表情与自己体验高兴情绪,都激活了眼和面颊区域的肌肉活动,识别他人厌恶表情和自己体验厌恶情绪,均激活了内脏组织的活动(如感觉恶心),该研究可充分证明情绪知觉的具身性。而情绪句子理解实验发现:当被试情绪状态与句子内容一致时,能易化对句子的理解,即笑的表情能易化描述积极事件句子的理解,不笑的表情则易化对描述消极事件句子的理解;同样的效应也出现在对句子理解难易程度的判断上[27],由此证明情绪理解的具身性。

四、“丧文化”诉求契合青年社会心态影响广告说服力的具身理论解释

(一)当前青年群体的社会心态

社会心态通过人们对生活满意度、社会安全感、社会公平感、社会信任感和社会情绪等感受,反映人们的客观体验、理想追求和精神状态,折射社会风气状况和社会整体发展状况[28]。“丧文化”的流行反映了我国青年群体社会心态的嬗变[29],诸多研究从社会心理学视角对“丧文化”产生和流行的原因进行了分析。认为“丧文化”的产生和流行是由互联网时代青年群体普遍存在的焦虑状态所致[1],通过三方面折射出三种社会心态:一是负面集体情绪蔓延折射出“中国式焦虑”,二是主动污名化折射出“防御性悲观”,三是相对剥夺感折射出“群体幸福弱化”[28]。可见,“丧文化”流行折射出的社会心态,无论是中国式焦虑、防御性悲观,还是幸福感弱化,无不都与消极情绪相关,即“丧文化”的流行将青年群体潜在的焦虑、不满等情绪由潜流浮出水面[30]。

(二) “丧文化”诉求与青年社会心态交互影响广告说服力的具身理论解释

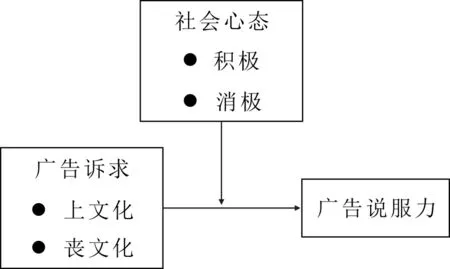

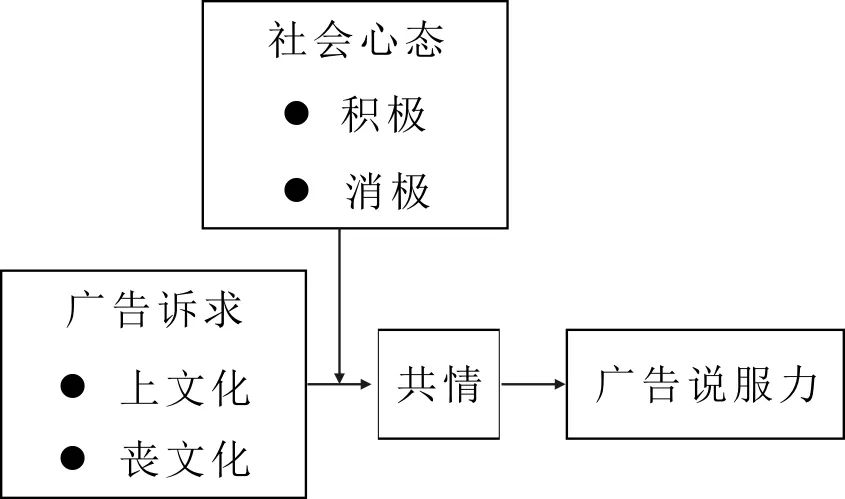

从前述情绪具身理论可以看出,情绪外周理论、面部反馈说、躯体运动说及其相关实验均表明情绪体验过程中都伴随有与其对应的躯体运动或姿态;情绪知觉及理解的具身性及其相关实验则表明,人们在加工处理情绪信息时,又会受处于某种情绪状态下的躯体运动或姿态的影响。那么,以身体为媒介,人们在积极情绪或其对应的躯体状态下,对积极情绪相关的信息更易理解或反应更快,反之,在消极情绪或其对应的身体状态下,对消极情绪相关的信息更易理解或反应更快。据此规律,又依据广告说服力由广告信息特点和消费者特点两方面共同决定的逻辑基础,如果用消费者的社会心态考察消费者特点的话,可以推断:人们体验到的社会心态越消极,就会对消极情绪信息更易理解或反应更快,那么消费者的社会心态越消极对消极情绪相关的营销刺激就会越容易感同身受。反之,消费者的心态越积极则对积极情绪相关的营销刺激越容易感同身受。因此,消费者的社会心态不同,企业广告采用“丧”“上”两种不同文化诉求方式时,广告说服力也会不同,即社会心态与“丧”“上”文化诉求方式会交互影响广告说服力,如图1所示。

图1 “上”“丧”文化诉求与社会心态影响广告说服力的机制模型

据此模型,不言而喻的是,为什么越来越多企业一改传统的“上文化”诉求方式,开始青睐“丧文化”诉求,并深受青年消费者的推崇。当前越来越多年轻人社会心态具有消极情绪性,因而,当企业广告采用“丧”“上”两种不同文化诉求方式时,他们往往对“丧文化”诉求更为敏感,即“丧文化”广告诉求与当代青年的消极社会心态更加契合,从而使“丧文化”广告表现出更强的说服力。

(三)“丧文化”诉求通过共情影响广告说服力的具身理论解释

共情是个体基于对另一个体情绪状态或状况的理解所做出的情感反应,这种情感反应等同或类似于他人正在体验的感受或可能体验的感受,包括情绪共情和认知共情,前者是对他人情绪的情绪性反应,后者是理解他人情绪状态产生的原因[31]。对于共情含义的理解,还有特质共情和状态共情之分。所谓状态共情是指个体与他人在特定情境下的情绪情感反应过程,是一种对具体情境的认知-情感状态,是对刺激物和某个刺激人的“替代性”反应[32]。作为特定情境下的反应和状态,状态共情更强调情景的影响,共情水平可能随情景不同而不同。因而在营销领域,状态共情被广泛地应用于企业的营销设计之中,一方面越来越多企业采用拟人化营销,用各种各样的方式给原本并无生命的产品或品牌赋予鲜活的个性和活力,比如普普通通的高粱酒,被冠以人名“江小白”,并被赋予“生活很简单”的生活主张后,俨然变成一个鲜活个体,消费者与品牌之间便产生了情感连接;另一方面,许多企业推广时采用情感诉求,通过情境中的人物情绪、故事情节或特定情绪氛围感染消费者,让消费者产生情感共鸣,进而影响其购买决策。

企业广告以“上”“丧”两种不同文化诉求方式传递商业信息时,各自带有明显的情绪指向性,而在具身认知理论看来,情绪信息是社会互动的基石,以身体为媒介的个体间的共情有利于良好的人际互动[19],它既是亲社会行为的基础,也是社会化的结果,这一结论为共情对带有情绪色彩的“丧”“上”文化诉求影响广告说服力提供了一个重要依据。一方面共情受诸多因素的影响,情景、教育训练、人际关系、行为榜样、家庭教养方式、认知能力、人格特质等都是重要的影响因素[32],其中情景影响主要表现在共情产生的条件依赖于个体对其他个体所处情境的认知与理解 、对其他个体情绪表达的觉知以及相应情绪体验的经验。因此,消费者自身的情绪体验状态和广告呈现的情景状态会交互影响消费者的共情,“丧文化”诉求方式更容易让处于消极状态的消费者感同身受,产生共情。另一方面,共情作为引发亲社会行为的重要因素,它决定着个体对与之共情的情境及个体是否产生亲社会行为,那么,消费者对广告的共情也直接决定着消费者对广告信息或广告产品的态度,即影响广告说服力。由此可以判定,之所以“丧文化”广告诉求方式对具有消极社会心态的青年消费者有更强的说服力,是因为消费者的社会心态越消极,其对“丧文化”诉求方式更容易产生共情,并驱使其更容易接受广告信息或广告产品,即共情在广告诉求方式及其说服力之间起着中介作用,如图2。

图2 “丧文化”诉求影响广告说服力的共情机制模型

五、总结与展望

通过分析“丧文化”含义及其表征特点,对“上文化”概念进行了界定,并以此为基础明确了“丧”“上”文化诉求方式的含义。以往研究者提出了“丧文化”广告、“丧文化”营销的概念,但并没有学者给出明确的界定,更没有学者对“丧文化”广告及营销的作用机理做深入研究。与以往研究不同,笔者以具身认知理论为基础,结合当前青年消费者的社会心态对“丧文化”广告诉求方式的作用机理进行了分析。在情绪具身观看来,情绪体验、情绪感知及理解均具有具身性,处于特定情绪状态的个体在面对特定情绪刺激时,会以身体为媒介,对与自身情绪性质相似的情绪刺激更为敏感,更容易感同身受。现有研究表明,当前青年群体表现出越来越多的与消极情绪相关的社会心态,因而他们会对表征风格有明确消极情绪指向的“丧文化”诉求方式更为敏感,更容易感同身受(产生共情),使得“丧文化”诉求方式表现出更高的说服力,因此,越来越多企业开始青睐“丧文化”诉求方式。

未来研究展望如下:一是验证“上”“丧”文化诉求影响广告说服力的机制。笔者将根据具身认知理论情绪具身观的核心观点,即情绪体验、情绪知觉及理解均具有具身性,推导出青年消费者社会心态的消极性会强化“丧文化”诉求方式的广告说服力,又根据以往学者归纳出的状态共情的形成及作用机理推导出“丧文化”诉求方式会通过共情影响广告说服力,这一基于共情中介作用的机制模型是否科学、是否合理有待进一步实证研究。

二是“丧文化”营销的作用机理有待用更多的心理理论为基础进行探讨。尽管因为与主流“上文化”价值取向相左,“丧文化”的流行及其影响引起了主流媒体及诸多学者极大的担忧,但它作为一种新潮的流行符号,越来越得到年轻消费群体的关注与支持,这是不争事实。因而也有学者认为,不必过分妖魔化“丧文化”的行为,大部分青年群体仍然相信奋斗拼搏的正能量,特别是从后伯明翰时代亚文化研究关注的重点“新的媒介传播和消费时代出现的各种更富流动性、虚拟表现性和混杂性的亚文化风格”来看,“丧文化”并不具备强烈的反抗意义,它只是一种带有情感宣泄、娱乐性质、身份认同等混杂性的后现代亚文化[33]。青年群体通过在社交媒体制造或转发能够代表当时特定情绪的表情包引起同伴的“搞笑”反应,引发共情[33];“丧 ”话语利用反转结构说出“鸡汤”的真相,让受众在笑声中恍然大悟,不仅不会“致郁”,反而有“治愈”效果,而“丧”话语创作者也似乎因揭露了“这世界的残酷真相”,成了揭露、告知真相的智慧者而得到更多的信服[34]。因而,与其说是“丧文化”营销助推了“丧文化”流行,不如说是企业在利用“丧文化”的传播价值做营销,企业利用“丧文化”表征风格提供营销刺激,让消费者有机会在消费过程中宣泄情绪、体验娱乐,甚至完成自我建构,从而增加品牌吸引力。因此,还可从娱乐价值、自我建构视角,以其他情绪理论、社会认同理论为理论基础,对“丧文化”的影响机制做更多更深入的研究。