供需平衡视角下城市教育资源空间分布的合理性

——以武汉市为例

2021-05-13饶映雪林国栋中南民族大学公共管理学院湖北武汉430073

饶映雪,林国栋(中南民族大学 公共管理学院,湖北 武汉 430073)

一、问题与文献

新生育政策实施以来,适龄儿童入学人数骤然剧增,在现有的公共资源条件下,必然给教育服务的供需平衡带来一定的挑战,是否拥有布局均衡且高质量的义务教育资源,是衡量教育资源公平性的重要标志[1]。党的十九大报告指出:“优先发展教育事业,必须把教育事业放在优先位置,深化教育改革,加快教育现代化,办好人民满意的教育,推进教育公平”。但随着区域之间办学质量的差距日益显著,争抢教育资源演变为学籍选择和“学区房”紧俏。现有研究表明,目前我国学前、小学、初中教育资源不足、空间配置不均衡等问题较为突出[2]。教育资源和居住区不合理的空间配置、优质教育资源分配的失衡,是获取公平教育资源的重要制约因素[3],武汉市作为教育资源相对短缺且分布不均的人口大市,其教育资源区域分布合理性问题值得关注和规导。

有学者基于空间可达性,探讨医疗服务、公园绿地、教育资源等公共服务设施的空间公平性。刘善槐等从空间布局的视角出发,指出了当前教育资源不足与未来过剩、教育资源配置稀疏等问题[4]。教育资源作为城市公共物品,其价值带有一定的非生产性[5],为了量化这一属性,国外学者从教育设施、交通成本、服务设施的空间聚类角度出发,将空间可达性方法运用于教育资源公平性的评价中[6]。教育资源空间可达性是指个人或者家庭通过某种交通方式从居住区到达学校的便利程度[7]。涂然等以上海市浦西8个区的小学为例,运用核密度法和空间叠加法,定量评估小学教育资源的空间公平性[8]。尹上岗等以南京市为例,以公办小学和初中为研究对象,从地理可达性、机会可得性、经济可能性三个角度衡量教育资源获取的公平性及空间差异[9]。

关于空间可达性分析方法有多种,其中重力型两步移动搜索法引进距离衰减系数,灵敏度更高,在各因素空间影响的关联、变化表征方面更为全面,能反映不同质量教育资源的空间影响差异;因此,以该方法的可达性结果评价空间公平性更为可靠[10]。教育资源空间公平性是从供给者与需求者的角度出发,分析不同区域居民获取教育资源的差异性[11]。教育资源的科学配置关系到居民的切身利益,也是衡量国家发展水平的重要指标,而空间可达性是评价教育资源布局合理性的有效工具[12]。武汉市教育局制定的“进一步规范2020年义务教育阶段新生入学管理”办法,确定“划片对口,免试就近”的入学原则。“免试就近”并不是指住所与学校的距离最近,而是在户籍所在地就近就读;但本文对教育资源的公平性分析并非仅局限于“有和无”或者“远与近”,还包括对教育资源的优与劣的考虑,即在公平性分析中引入服务(教学)质量的变量。关于教育资源(服务)质量的评价指标,学者多采用教育支出、升学率、在校学生期末成绩、学校声誉等表征[13],但教育资源质量应主要体现为能否以优质资源服务更多的学生,所以以在校学生数/“优秀”教师数的比值(即每个优秀教师所需服务的学生数量)作为教育资源质量的衡量指标较为合理。

文献梳理发现,空间可达性分析在教育资源分布研究中已取得较丰富的成果,但以往关于教育资源空间公平性的研究,多忽略距离衰减系数变化所产生的影响,故本文采用重力型两步移动搜索法,从供需角度阐述城市居住区至小学的空间可达性,并以空间可达性为评价标准衡量城市教育资源分布的公平性。

二、数据来源与研究方法

(一)数据来源

1.小区和学校数据。鉴于数据的可获得性,本文以武汉市江岸区、江汉区、硚口区、武昌区、青山区、洪山区等七个城区为研究对象。基于Google遥感影像,以武汉市为单元,提取2087个居住区斑块,263个小学斑块,其中因有个别学校为培训机构或缺失在校人数和教师数量,故做相应的剔除,学校可利用数据为152所;采用Python技术获取各居住区住户数量和各小学在校人数和优秀教师数量,其数据来源于搜房网和学校官网,并假定每户有一个孩子上学。

2.道路网数据。武汉市道路网数据通过采用Google遥感影像提取得到,运用路网数据计算居民到学校的最短距离。由于路网数据的非连续性,特假定居民步行去学校的路线严格按照斑马线通行,不许违章横穿马路。由于居民出行的交通工具有多种,一律按步行距离测算,因此,采用步行不超过3km和不超过4.5km分别设定服务半径,作为居住区到学校的最佳距离[14]。

以长江为界,将武汉市分为两部分,江汉区、江岸区、硚口区、汉阳区位于长江以北;青山区、武昌区、洪山区位于长江以南。从教育资源质量和数量来看,不难发现,武汉市南部小学数量和教育资源禀赋明显优于北部。从住户数量来看,发现住户数量(密度)呈现分布不均的现象,密度大的区域主要分布在南部,其中洪山区最为密集,北部住户数量(密度)相对较小,汉阳、硚口等区最为稀疏。

(二)研究方法

1.重力型两步移动搜索法。由于传统型的两步移动搜索法存在一定的局限性,未充分考虑距离衰减系数的变化所引起结果的变化,故采用重力型两步移动搜索法,可较为准确地表征教育资源的空间可达性随距离衰减系数的变化情况。第一步计算供需比,其公式为:

其中,Rj为教育资源的供需比,表征为潜在的教育资源服务质量;i为需求点,j为供给点,Sj为供给点的服务质量,采用优秀教师数/在校学生数表示;Di为需求点的规模,用居住区户数来表示;k为服务半径内居住区的居民数量;dij(服务半径)为需求点(小区)与供给点(学校)之间的距离;G(Dij)为距离衰减系数,计算公式如下:

第二步计算可达性:

其中,αi为需求点的可达性值;m为落入以i为核心、服务半径为d0的空间作用区域内的供给点数量;Rj为供需比;G(dij)为距离衰减系数。对于服务半径,参考已有文献,由于居民交通出行方式的不一致,单纯地采用出行时间来衡量,存在移动的误差,故选取距离衡量更适宜。将最优服务半径定位为3km和4.5km。

对于衰减系数中β的取值范围,参考已有研究成果,将β的取值范围定在[1-2]区间内[10],不同学校的服务(教学)质量(在校学生数/优秀教师数)存在差异,学校的服务质量越高,衰减越慢,衰减系数越小,取值为1;反之,衰减越快,衰减系数越大,取值为2。

2.教育资源公平性模型构建。在计算出教育资源空间可达性的基础上,进一步求出每个小区的公平性值,从而进一步探讨教育资源的空间供需情况。

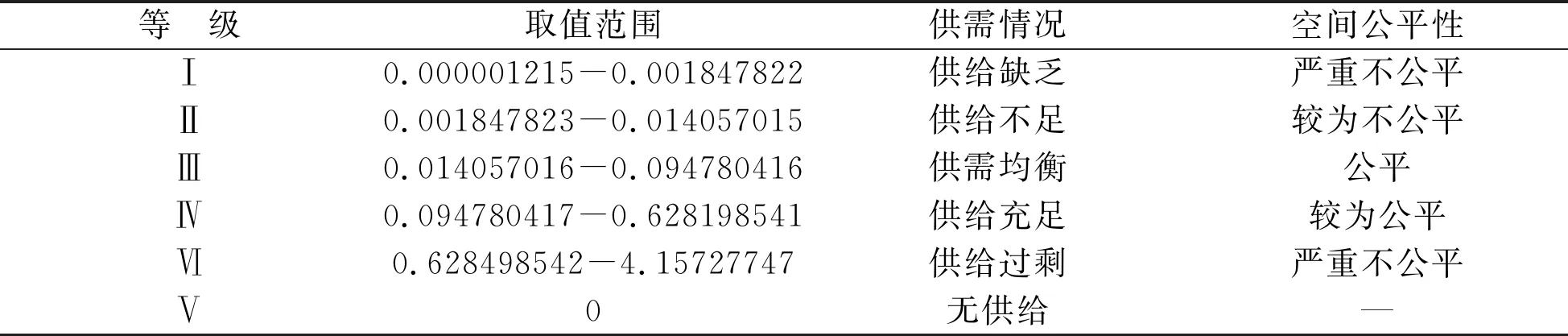

式中,Ei为每个小区的公平性值,为了衡量教育资源的空间公平性,参考已有研究成果[9],采用几何间断法,划分教育资源供需状态类型,Ei<0.014057015为供给不足或需求过剩,Ei≥0.014057016为供需均衡或供给过剩。为了考察教育资源差异,将教育资源供需状况划分六个等级(表1)作为衡量标准,其中Ei=0为小区入学居民在规定的3km和4.5km范围内无法到达学校,为无供给服务,故在此不予分析。

表1 供需级别与公平性

三、教育资源空间公平性

(一)空间公平性服务半径差异

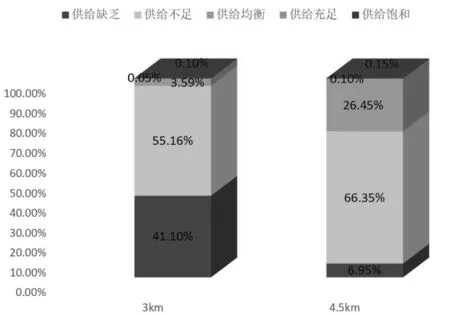

教育资源的空间公平性随着服务半径的变化而变化,并呈现明显的区域差异(图1)。在3km服务半径下,供给缺乏和供给不足占比大,分别占比41.10%和55.16%;供给均衡占比3.59%;而供给充足和供给过剩占比较小,仅有0.05%和0.10%,由于所占比例较小,图2显示并不明显。在此服务范围内,不公平现象较为突出。

图1 不同服务半径下的各公平等级占比

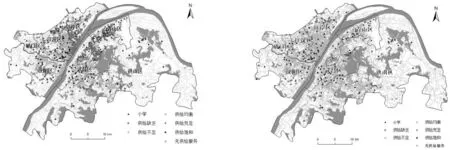

图2 3km和4.5km服务半径下的供给状态

随着服务半径扩大至4.5km,供给缺乏的比重下降,供给均衡由3.59%上升至26.45%;供给充足和供给过剩也相应提升至0.10%和0.15%;供给缺乏由41.10%下降至6.05%,公平和较为公平区域占比明显变大,原因在于随着服务半径的扩大,学校数量增多,能接受入学的人数增多,所以教育资源呈现公平和较为公平的状态。需要说明的是,供给不足始终占比较大,其主要原因是人口密度增大。

整体来看,随着服务半径的扩大,武汉市教育资源供给缺乏和供给不足的比重由96.26%下降至73.30%,虽有改善,但不公平现象依然显著,一方面在于交通路网的不连续;另一方面在于高服务质量学校的所在区域人口较密集,或人口密集区域内服务质量高的学校数量较少,居民区和住户数量分布不均衡,导致某些区域学校附近居民不能够享受“最佳”服务。

(二)空间公平性的区域差异

各不同区域教育资源公平性级别呈现明显的空间差异(图2)。总体上武汉市教育资源的空间公平性亟待提高。在同一服务半径下,武汉市教育资源的空间公平性存在一定的区域差异。在3km服务半径下, “公平”级别的区域仅有硚口区;江汉区和武昌区总体呈现供给不足的状况;江岸区和青山区呈现明显的供给缺乏,原因在于此两区小区分布集中,或交通网络不完善,无法在合理时间内步行抵达学校,抵消了教育资源质量和数量;在4.5km服务半径下,硚口区、江岸区、江汉区、武昌区和洪山区总体呈现教育资源“公平”,原因在于相对于其它区,这几个区小区户数密度低、服务质量较优的学校数量多,服务质量能够满足居民的需求;汉阳区和青山区虽有改善,但仍然存在“不公平”现象,原因在于这两区小区户数密度大,服务质量较优的学校密度低,无法满足居民的需求。值得说明的是,洪山区内部差异大,教育资源公平性六个等级在该区均有分布,其北部、西南部公平性明显好于东北部,原因在于东北部小学数量少,服务质量欠佳,难以满足该区居民对“优质”教育服务的需求。

在不同服务半径影响下,武汉市教育资源空间公平性总体上南部(偏中部)优于北部。随着服务半径的扩大,“公平”级别多见于南部,重点分布于南部偏中部地带,“不公平”级别多见于北部,且错落在北部的中心地带。部分原因是南部发展水平更高、交通网络等基础设施较完善、小学分布与居民区空间配置更加一致(耦合)。另一部分原因是武汉市北部服务质量优质的学校密度较低,学校周围住户无法在最佳的距离接受到优质学校服务。

(三)空间公平性的等级差异

武汉市不同等级教育资源的空间分布在不同服务半径下有明显差异。现根据已有数据,筛选出30所“示范”小学,进一步分析武汉市优质教育资源的供需情况。

从省“示范”小学来看,武汉市省“示范”小学多分布在武昌区。武昌区作为科教文化中心,因发展基础的影响,随着政府机关、科研院所的集聚,同时也吸引了优质教育资源的落地。在3km服务半径下,省“示范”小学教育资源在空间上整体呈现供给不足与供给缺乏的状况,仅红领巾小学、崇仁路小学、水果湖第一小学及水果湖第二小学周边供需基本均衡,原因在于武昌区内省“示范”小学分布较集中,能够满足居住区的优质教育资源需求。但随着服务半径的扩大,供给不足和供给缺乏进一步扩大,原因在于居住区人口密度的增大,抵消了“示范”小学集中分布的优势。

从市“示范”小学来看,其分布呈现北多南少的格局,且多集中在硚口、江汉等区。在3km服务半径下,供需均衡多见于硚口、汉阳和江汉区,原因在于这些区域市“示范”小学分布集中,且该区域人口密度较低,能够满足周围市民获取优质教育资源的需求;但随着服务半径的扩大,各区域均呈现供给缺乏和供给不足,其原因在于教育资源质量差异具有一定的稳定性,市“示范”小学数量的有限及人口密度的上升,教育资源(质量)不均衡现象更加凸显,更多的人将难以享受优质的教育资源。

总体而言,武汉市教育资源空间分布合理(均衡)性整体上并不高,对于未来城市规划,优质教育资源的配置应重点向江岸区、青山区和汉阳区等区域倾斜,以达到优质教育资源空间配置均衡的目的。“就近入学”政策的实行,理论上基于我国城市教育资源配置得更合理、更公平的背景;但现实中,随着城区的扩张,人口密度的增大,再加上优质教育资源空间分布的非均衡,学区制度的实行,并不能真正实现教育资源分配在空间上的均衡和群体间的均等。优质教育资源的空间配置不均衡是教育不公平的具体体现,有学者主张通过调整优化学区的空间布局来实现教育资源分配公平性,但通过增加学校数量却解决不了人们追求质量均衡带来的问题。

武汉案例在我国大城市中具有代表性,教育资源空间分布公平性值得持续关注与积极引导。必须强调的是,在优质教育资源空间配置不均衡的背景下,要实现公平仍任重而道远。因此,必须最大限度缩小学校之间的差距,增强教育资源配置的区域均衡性,尤其是优质教育资源的区域均衡。

四、结论

1.城市教育资源的空间公平性,在不同距离衰减系数因素作用下,存在明显的异质性。随服务半径的扩大,“不公平”程度在下降,“公平”程度在上升,但“不公平”始终占主导地位。究其原因,一方面是因为教育资源的空间分布与人口密度存在不匹配问题,导致区域整体公平性缺失。另一方面是因为部分区域由于交通网络的不连续、不完善,居民到达学校的步行距离普遍较远,造成教育资源的可达性下降,制约了公平性的提高。

2.武汉市教育资源空间公平性存在明显的区域差异。随着服务半径变化,在4.5km服务半径中,硚口、江岸、江汉、武昌和洪山区教育资源的“公平”明显优于汉阳、青山两区。教育资源的空间分布合理性总体呈现南(偏中部)优于北的状况,区域分异特征明显,北部教育资源的公平性亟待提升。

3.武汉市不同等级教育资源在不同服务半径下,呈现明显的非均衡现象。由于不同等级教育资源数量和服务能力与人口需求不匹配,导致各区域出现明显的供给不足与供给缺乏。

4.武汉市教育资源空间公平性不足。从整体上说,在现有教育资源供给下,居民对教育资源的需求满足,虽然在量上有了一定的提升,但质上还存在缺口,再加上教育资源的空间配置不尽合理,若要提高教育资源的服务质量,城区规划应科学合理安排居住区布局。学校应努力提升服务质量、缩小彼此之间的服务差异或增加服务质量优质学校数量,以满足居民对优质教育资源的需求。政府应完善交通网络,使居民能够便捷到达较优服务质量学校。