小学道德与法治教师学科本体性知识的整体架构

2021-05-12于月颖刘程程郭威李敏

于月颖 刘程程 郭威 李敏

摘 要 结合课程标准分析教材是呈现教师学科本体性知识的有效路径。基于时代发展对小学道德与法治教师专业素质提出的新要求和统编教材改革,以儿童成长中的主体关系为线索,分析教材内容基于不同维度的学段分布情况,整体建构道德与法治学科本体性知识。以此为教师解读课程标准提供具体的知识视角,助其明晰“综合性”学科知识,从而以全局意识理解和演绎课程教学,以扎实的学科本体性知识树立专业自信。

关 键 词 小学道德与法治;教师专业素质;本体性知识;专业自信

中图分类号G41

文献编码 A

文章编号 2095-1183(2021)04-000-06

小学道德与法治课程是基础教育阶段落实立德树人根本任务的关键课程,也是新时代大中小思政一体化育人格局中的奠基之环。关于如何在适应时代发展需要以及统编教材改革的前提下上好这门重要课程,习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上作出指示:办好思想政治理论课关键在教师。2019年,教育部等五部门印发的《关于加强新时代中小学思想政治理论课教师队伍建设的意见》也提出要全面提升中小学思政课教师的素质能力。[1]

道德与法治教师的专业素质发展涵盖专业知识、专业技能和情感等多个方面,而拥有精深的学科专业知识是教师专业成长的基础。一般认为,教师的知识结构主要分为本体性知识、条件性知识、实践性知识和文化知识四大要素。其中,本体性知识被视为教师知识结构的基础,主要指教师所具有的特定的学科知识,也称“关键知识”。教师扎实的本体性知识是其取得良好教学效果的基本保证。[2]教师本体性知识的掌握以“从书中学”为主,而最主要的载体便是教材。教材是课程标准的主要载体,课程标准则是教材编写的指南和依据,教材是对课程标准的一次再创造、再组织。因此,结合课程标准分析教材是呈现教师本体性知识的有效路径,能帮助教师深刻理解教材内容,充分熟悉教材所涉猎的知识维度。但是,仅熟悉教材上的知识对于教师充分掌握本体性知识是远远不够的,更重要的是借助教材分析看到本体性知识的依据点,寻找本体性知识涉及的领域和可能的边界,才能使教师在完善自身本体性知识的过程中有点可抓、有据可依。

为此,基于时代发展对小学道德与法治教师专业素质提出的新要求,以及统编教材的改革,我们依据《义务教育品德与生活(社会)课程标准》(2011年版)的课程设计思路,结合对教材整体内容的梳理分析,从儿童成长视角出发,尝试整体建构小学道德与法治教师应具备的学科本体性知识。

一、整体框架:以儿童成长中主体关系为总体线索

统编小学道德与法治教材遵循新课程改革中“关注学生的生活经验”“品德培养回归儿童的生活”等新理念,以课程标准为法定依据,紧扣儿童生活领域。课程的基本思路是根据儿童成长与社会生活的发展变化,综合设置道德、心理、社会科学知识、法治、国情等教育内容,内容的选择以儿童成长的需要为线索。[3]在儿童的成长过程中,引导儿童体验自身生活和参与社会生活,认识自己、认识他人;学会做人,热爱生活;在服务自我、他人、集体中学会关心,学会负责;在与自然及周围的环境互动中学会探索、学会发现。

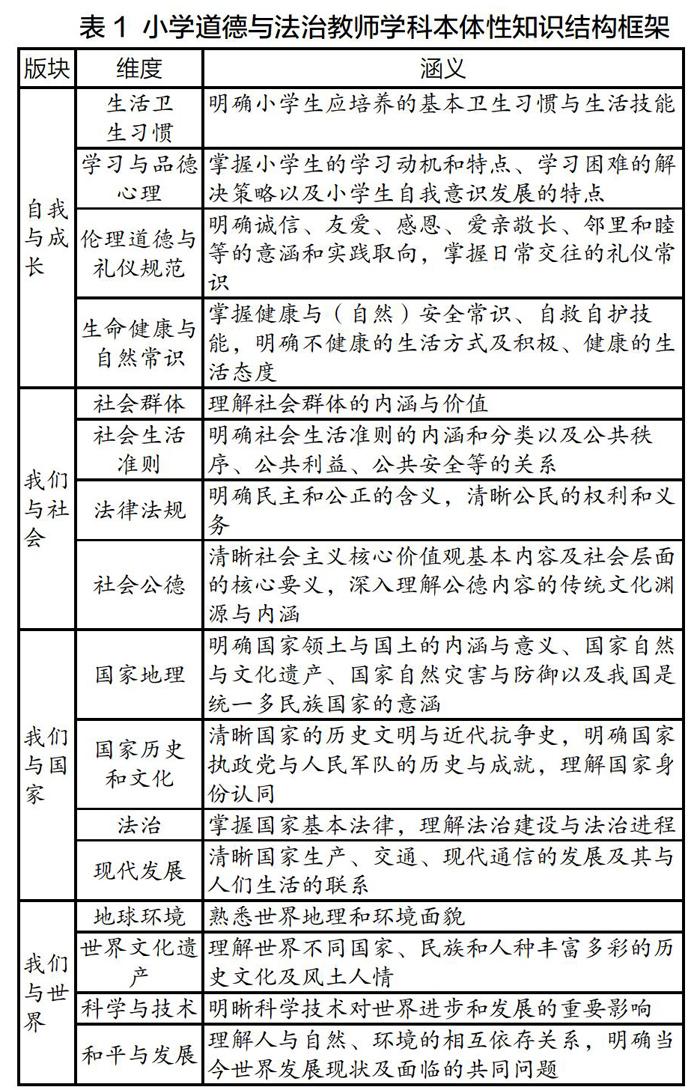

據此,我们以主体关系为线索,将儿童的成长路线划分为“自我与成长”“我们与社会”“我们与国家”和“我们与世界”四个版块,通过梳理整套教材内容,总结出各版块的相关知识维度及具体涵义,形成小学道德与法治教师学科本体性知识的整体结构框架(见表1),以明晰教师应掌握的学科知识要点及其所关涉的知识领域。

依据表1,结合具体的教材内容要点来看,道德与法治教师学科本体性知识的整体架构具有两大特点:一是整体知识架构凸显了儿童立场,以学生发展为中心,将儿童的成长历程作为逻辑主线,知识要点遍布儿童生活领域的各大圈层,为儿童的社会性发展奠定基础,充分体现了小学道德与法治课程的生活性学科特点。二是整体知识架构实现了多学科融合,从表1的16个维度可以看出,小学道德与法治教师应具备的本体性知识涉及卫生学、心理学、伦理学、生命哲学、社会学、法学、地理、历史等多门学科领域,充分体现了本课程所具有的综合性学科属性,同时反映出课程教学对小学道德与法治教师综合性学科知识素养的高要求。

在梳理过程中发现,自我与成长版块中的“伦理道德与礼仪规范”,我们与社会版块中对于社会集体生活的理解和适应、我们与国家版块中的“国家历史和文化”,以及我们与世界版块中的“和平与发展”是小学道德与法治教材中内容涉及最多、占比最重的主题,其他主题内容围绕这些“重点”均匀分布在教材中。例如,自我与成长版块中的“伦理道德与礼仪规范”集中体现在对小学生日常交往和礼仪常识的培养,贯穿一至六年级。日常交往的范围以家庭为圆心,扩大至班级、学校、社区、地区乃至国家;学习内容从尊敬老师、同学友爱、爱亲敬长、感恩父母到邻里和睦、感恩为社会和国家有巨大贡献的榜样,以及了解自己的家庭组成、班级规则、地区风俗等。随着学段的增长,生活领域的扩大,学生学习的内容不再抽象宽泛,教师的教学也不再大而化之。在学生熟悉的环境中环环相扣式教学,既回归了生活,也实现了学习时空的开放。

准确把握教材多元领域下的具体知识内容比重,及其在各学段的分布情况,能够帮助教师更清晰地掌握自身学科本体性知识的整体结构脉络,纵向把握教学重难点,从而使教学更有针对性和目的性,教师在运用本体性知识进行教学时也更加得心应手。

二、内容分析:基于不同维度的学段分布情况阐释

基于统编教材内容“由浅入深、螺旋上升”的分布特点,我们依据各维度的学段分布情况,对小学道德与法治教师学科本体性知识整体结构框架中,各维度在教材中所对应的具体知识点进行阐述。

(一)自我与成长

“自我与成长”关涉儿童自我意识及品行的发展、熟人关系的处理等知识与技能的培养,需要教师掌握小学儿童的生活卫生习惯、学习与品德心理、伦理道德与礼仪规范、生命健康与自然常识等知识。

1.生活卫生习惯。儿童生活卫生习惯部分要求教师应具有卫生学知识储备。学生习惯养成知识集中在中、低学段,涉及学生卫生保健、良好的生活习惯和由简到难的生活技能的培养,其蕴含着家庭责任感、环境保护意识、合理消费观等正确价值观的引导。

2.学习与品德心理。学习与品德心理维度要求教师具有心理学知识储备,结合儿童身心及道德发展规律,有针对性地对学生进行教育,这类知识在各学段均有体现。学习方面,教材从儿童学习特点的视角出发,尽可能完整地呈现了儿童成长过程中会面临的学习问题,帮助学生在中、低学段养成良好的学习习惯,端正学习动机,掌握学习困难的解决策略。品德心理方面,从低学段认识自己、勇于尝试,到中学段发现自己的长处和潜力,再到高学段形成自主自立、自尊自爱、自我接纳、自我反思以及自我完善的习惯性思维品质,逐步引导儿童形成良好的学习与品德心理。

3.伦理道德与礼仪规范。伦理道德和礼仪规范维度的知识贯穿整个学段,注重小学生日常交往中道德品质及礼仪常识的培养。教材中所对应的知识点包括儿童在日常交往范围中对老师的尊重,对同学的友爱,感恩父母,邻里和睦以及感恩为社会做贡献的人等,内含感恩、尊重、关怀、友爱、诚信等优秀品质的养成。

4.生命健康与自然常识。生命健康与自然常识关乎儿童的生命教育以及常识普及教育,这类知识点主要集中于低学段认识动植物、了解自然现象、保障自身生命健康及安全以及中、高学段涉及的爱护眼睛、不沉迷网络、抵制欺凌、拒绝烟酒毒品等。

(二)我们与社会

“我们与社会”关涉儿童对社会关系的认知与构建,以及对社会准则的理解和认同,需要教师理解社会群体的内涵与价值,明确社会生活准则、法律法规和社会公德。

1.社会群体。人的本质属性决定了每个人都会处于不同的社会群体,并在其中扮演不同的角色。社会群体维度在教材中对应的知识点贯穿全学段,包括班级、学校的集体归属感和集体责任感,家庭归属感与责任感,社区服务意识,社会责任感,公民责任意识,世界公民意识等意识形态的群体责任感,以及参与班规制定、参与家庭决策、服务他人、服务社会等实践行为指向。

2.社会生活准则。社会生活准则维度要求教师理解公共秩序、公共利益和公共安全的内涵及具体实践取向,帮助小学生明确社会生活准则,相关知识点贯穿全学段。统编教材中公共秩序部分涉及公共交通秩序、公共卫生秩序、公共场所秩序等;公共利益部分涉及公共设施的爱护,公共环境的保护等;公共安全部分涉及网络信息安全等。

3.法律法规。法律法规是公民参与社会生活、维护个人合法权益的基本保障。教材中法律法规对应的知识点集中在高学段,包括五年级选举班委会、参与家庭事务并发表意见等民主与公正意识的体现,六年级法治专册中的公民涵义及公民基本权利和义务等。

4.社会公德。社会公德是小学生参与社会生活应当遵守的最基本的道德准则,需要教师理解社会公德的内容及传统文化内涵。教材中的知识点贯穿三个学段,内涵逐渐深刻,内容涉及人与自然环境的依存关系,以及公共场所应当遵守的道德规范,旨在引导学生继承和弘扬中华民族传统美德,弘扬优秀传统文化。

(三)我们与国家

“我们与国家”關涉小学生对国家的身份认同、家国情怀的形成,以及国家现代发展与法治建设的理解,需要教师掌握国家地理、国家历史和文化、法治以及现代发展等领域的知识。

1.国家地理。这一维度要求教师具有地理知识储备,尤其是关于国家领土与国土、国家自然与文化遗产和国家自然灾害与防御等方面的知识。教材中具体的知识要点集中在高学段,包括我国的领土与国土,我国的地形地貌特点,我国的行政单位划分,国家自然与文化遗产,台风、洪涝、泥石流、地震等自然灾害的发生与防御,我国的民族分布特点,以及不同民族、地区的自然和人文差异等。

2.国家历史和文化。铭记国家历史,传承中华文化是每位中华儿女的使命。道德与法治教师应具有历史知识储备,必须清晰国家的历史文明与近代抗争史,明确国家执政党与人民军队的历史与成就,理解国家身份认同。统编教材中的知识点贯穿三个学段,内容逐渐丰富、深刻,包括国家的传统节日、传统游戏;古代的四大文明、古代的科技、汉字的演进和传统美德;近代的百年革命抗争史、马克思主义的传播、共产党的建立、解放战争、新中国的成立、外交成就、社会主义建设;再到改革开放、科技发展、精神文明建设、走进新时代、中国梦等。

3.法治。此维度关乎儿童法治教育,教材中对应的知识点集中在六年级法治专册,其余教材也或明或暗有所体现,需要教师不断挖掘。这就要求教师具有一定的法学知识储备,熟练掌握国家基本法律,理解法治建设与法治进程。法治部分在教材中以宪法教育为核心,重在弘扬宪法精神,增强学生的宪法意识。

4.现代发展

现代发展维度在教材中所对应的知识点集中在低、中学段,包括工农业生产、现代交通、现代通信的发展及其与人们生活的联系,以及现代发展给人们生活所带来的问题等。

(四)我们与世界

“我们与世界”涉及小学生国际意识的培养以及世界公民角色的形成,需要教师掌握地球环境、世界文化遗产、科学与技术、和平与发展等方面的知识。

1.地球环境。地球是人类共同生存的家园,为帮助学生正确认识地球与人类的关系,教师应具有地理知识储备。统编教材中的知识点集中在高学段,内容涉及地球空间、地球资源和地球环境问题等,背后还隐含着保护地球,守卫家园的地球居民责任和义务教育。

2.世界文化遗产。世界文化遗产维度要求教师理解世界不同国家、民族和人种丰富多彩的历史、文化以及风土人情。教材中所对应的知识点集中在高学段,内容涉及不同国家的传统游戏,多样的世界文化和自然遗产等。

3.科学与技术。科学与技术维度要求教师明晰科学技术对世界进步和发展的重要影响,包括中学段的互联网发展与通信技术,以及高学段古代科技发展对世界的影响,经济全球化对世界进步和发展的重要影响等。

4.和平与发展。这一维度所对应的知识点在高学段占比最大,在教材中对应的知识点包括尊重世界文化多样性、弘扬科学精神、传播科学思想,实现全人类共同梦想;了解国际组织的内涵及职能、中国与国际组织的关系;反对战争、了解中国为世界和平做出的贡献等。

三、价值期待:以扎实的本体性知识树立专业自信

教师作为专业人员,要胜任复杂而又具有创造性的教育教学工作,就必须以掌握高度专业化的知识为前提。教师也只有把自己的专业实践与专业发展建立在专业知识基础之上,才能真正赢得人们的信赖和专业的自主与权威。[4]本体性知识对于教师专业发展而言,不仅是评估教师专业化程度的重要指标,是教师安身立命的根基之所在,更是确证自身专业地位的重要条件。道德与法治是一门实践性、人文性、现实感很强的综合性课程,课程的综合性依靠教师在特定的教育时空中去落实。将本体性知识对于教师专业发展的重要性投入道德与法治课程中来看,教师不能仅仅将自身定位为一门单独学科的教师,而是需要有多学科的相关知识,较广泛的知识视野和知識储备,同时有较丰富的生活视野、生活经验与生活乐趣。在此基础上,其知识理解才可能具有综合性、生活渗透力和解释力。[5]通过上述整体架构及其内容分析,本文以儿童成长路线为理论视角,从提供课标解读的知识路径以及明晰课程学科知识的“综合性”两个方面,对上述本体性知识的整体架构及具体内容在道德与法治课程中的价值进行了阐释。期待帮助小学道德与法治教师更好地理解和把握本学科的本体性知识,以此指导自身的课程理解与教学实践,以扎实的本体性知识树立起专业自信。

(一)为教师解读课程标准提供具体的知识视角

当前,小学道德与法治课程沿用品德与生活(社会)课程标准(2011年版),课程标准以“有效融合品德和规则教育,爱国主义,集体主义和社会主义教育,历史与文化、国情教育,地理和环境教育,生命与安全教育,民族团结教育等”[6]教育主题的形式,对课程内容作了整体性概括,彰显了内容的多元性。而本研究所构建的小学道德与法治教师本体性知识框架的意义在于为教师解读宏观层面的教育主题内容提供借鉴,有助于教师明晰自身应具体掌握的学科本体性知识内容。例如,表1中“学习与品德心理”“伦理道德与礼仪规范”“社会公德”和“社会生活准则”等维度的内容,对教师理解课标中的“品德和规则教育”主题提供知识解读路径,为教师应掌握哪些品德与规则教育提供了具体的知识学习指引,引导教师“知其然”更“知其所以然”。

(二)帮助教师明晰“综合性”学科知识

小学道德与法治课程相较于小学阶段的其他课程而言,具有很强的综合性,这决定了道德与法治教师在教学过程中,“不能仅仅将自身定位为一门单独学科的教师,而是需要有多学科的相关知识,较广泛的知识视野和知识储备”[7]。因此,为帮助小学道德与法治教师树立综合性学科意识,本研究通过课程标准与教材这两大教学“支架”,对小学道德与法治课程的学科基础知识进行了梳理,构建了教师的本体性知识架构,对教师教学具体应掌握哪些“多学科的相关知识”作出了回应,以帮助教师明晰学科知识的“综合性”。例如,表1中“国家历史与文化”维度,需要教师“清晰国家的历史文明与近代抗争史,明确国家执政党与人民军队的历史与成就,理解国家身份认同”,“国家地理”维度,需要教师“掌握关于国家领土与国土、国家自然与文化遗产和国家自然灾害与防御等方面的知识”等。

叶澜教授在对新世纪教师专业素养的探讨中提到,“教师应对学科的基础性知识有广泛而准确的理解。这不仅是因为不能把不准确和错误的东西教给学生,还因为只有在对知识准确掌握的基础上,教师才有可能花更多的精力去设计教学,在课堂上更多关注学生和整个教学进展状态,而不是把注意力集中到自己不要把知识讲错上。”[8]可见,系统掌握学科本体性知识既是教师教学的根基,也是教师组织教学的前提。完备的学科本体性知识有助于教师树立教学自信,敢于将课堂向学生敞开,在教学过程中凸显学生的主体地位,引导学生进行深度学习,提高教学有效性,真正建立起专业自信。

四、实现路径:以全局意识理解和演绎课程教学

知识是课程教学的基础。小学道德与法治学科本体性知识既是教师知识重要性金字塔结构中的“关键知识”,也是其具备胜任力的重要特征之一。当前,小学道德与法治教师在教学实践中的很多问题都源于学科本体性知识的缺失。本课程的综合性特点以及统编教材七大主题内容“由浅入深,螺旋上升”的分布特点,要求小学道德与法治教师必须具备全局意识,深化对课程的理解,从而进行创造性的教学演绎。以知识结构为聚焦点,从儿童成长的视角深度解析课程标准和统编道德与法治教材内容,了解教师学科本体性知识的整体结构,将有助于一线教师在执教过程中更好地把握这一综合性课程的跨学科知识,把握教材内容之间的关系逻辑,形成全局观念,将德育工作看作是一项循序渐进、育人育心的永久事业。

(一)宏观理解素材内容的多学科知识领域,积淀本体性知识多元储备

统编道德与法治教材虽明确以单元主题教育的形式编排,但每课的内容丰富多彩,多学科领域的知识综合交叉。教师要有全局意识,横向理解和把握教材之间的内容,明晰课程知识所涉学科领域的范围及相关知识点,了解教材内容的多元、综合性,而不局限于表面知识的理解。小学道德与法治教师学科本体性知识结构从维度层面明晰了课程内容所关涉的学科领域,例如,五年级上册“美丽文字 民族瑰宝”一课,教材内容涉及历史中的汉字演变过程、文学中的书法艺术、法学中的国家通用语言文字法、地理学中的国家和地区位置等知识,远远超越了本课题目中所包含“文字”知识。教师从宏观视角上明确自己应掌握的学科领域知识,在教学实践中才能宏观把握、微观深入,细致地学习和教授相应的学科领域知识。如此,教师才能不仅建立单元内的课程关系,也能将单元与单元,教材与教材之间串联起来,真正理解并把握教材逐级递增、螺旋上升的多元维度内容,提升自身学科本体性知识的多元储备水平。

(二)整体把握多维主题内容的螺旋分布,提升本体性知识运用能力

教师需纵向、全局把握同一教学主题在不同学段应教授的内容及达成度。前述成长路线中,四个结构下的教育内容“由浅入深,螺旋上升”地分布于不同年级教材中,这就需要教师在教授某一课时具有全局意识,对整套教材中该主题在不同年段、不同单元、不同课程中所涉及的内容进行整体把握,明晰其所属单元主题应教授的内容及其教学目标的达成度,从而引导学生应用旧知识,解决新问题,并發现、创造新知识。例如,教学四年级上册“低碳生活每一天”时,教师应从全局出发,思考本课主题与自然教育、所在单元、所在教材以及学段之间的关系,准确把握教学目标,挖掘课程主题开设的价值及意义。

探索小学道德与法治学科本体性知识的路径并不唯一,但不同视角下演绎的本体性知识具体内容大致相同,说明课程与学科具有良好的理论基础。无论采用哪种理论视角,唤醒小学道德与法治教师对自身学科本体性知识的关注,一定程度有利于教师深入钻研和理解课程标准的意图,更好地运用教材展开教学。既达成社会及国家对小学生道德与法治教育的期待,又促使教师尊重道德知识,使德育过程达到知情意行相统一。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.教育部等五部门印发《关于加强新时代中小学思想政治理论课教师队伍建设的意见》[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201910/t20191012_403002.html.

[2]辛涛,申继亮,林崇德.从教师的知识结构看师范教育的改革[J].高等师范教育研究,1999(06):12-17.

[3]高德胜.教材更名背后德育课程的变与不变[J].中国德育,2017(01):7-8.

[4]黄友初.欧美教师知识演变评析[J].高教探索,2018(11):123-128.

[5][7]朱小蔓,王坤.初中《道德与法治》教材使用对教师的期待与引领[J].中国教育学刊,2018(04):24-28.

[6]中华人民共和国教育部制定.义务教育品德与社会课程标准(2011年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2012:2.

[8]叶澜.新世纪教师专业素养初探[J].教育研究与实验,1998(01):41-46+72.

责任编辑 毛伟娜

于月颖,刘程程,郭威,首都师范大学初等教育学院2019级小学德育方向专业硕士;李敏,首都师范大学初等教育学院教授,博士生导师。北京,100037。

①本文系教育部人文社科基金项目“小学教师德育素养的结构要素及培育机制研究”(项目号:19YJA880023)阶段性成果。