乡村振兴背景下乡村文化重塑的现实路径

2021-04-23黄晓琴

黄晓琴

(中共宁波市海曙区委党校,浙江 宁波315000)

文化是一个国家、一个民族的灵魂,“走乡村文化兴盛之路”是乡村振兴的重要战略路径。当前,乡村文化随着乡村经济和社会结构的变迁发生了深层次的转变,乡村文化的表现形式、结构设置、载体等都发生了巨大变化,正从过去的“否定传统且功能弱化”到当下“传统复苏中多元碰撞”。涵养乡村文化个性和独立性的土壤在城市化、工业化、现代化的冲击下日益贫瘠,甚至出现了边缘化的现象。《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》特别强调“作为一种精神价值和生活方式,文化在乡村振兴中具有不可替代的重要作用”[1]。乡村文化作为乡村秩序的基本价值规范,是促进乡村社会发展的动力引擎。重新审视并解构当下乡村文化的价值内核,重塑更高意义的乡村文化,对全面建成小康社会背景下继续推进乡村振兴有重要的现代化治理要义。

一、研究综述

(一)国外研究综述

国外对于乡村文化建设的研究主要集中在理论溯源、动因分析、现实意义、利益相关者和战略对策等方面。Bartleet 提出文化建设与乡村地位提升、乡民身份认同正相关,包括日常建筑、群体参与等都能从中获得归属感及认同感[2]。Swidler认为文化不仅是一种价值意识和生活惯习,更是工作技能和自身价值的体现,文化在农村转型过程中对政治、经济和技术等存在较大影响,文化建设能帮助村民更快适应城市乡村互动的新方式[3]。Singh 曾强调城市与乡村之间在地理风貌、人口素质、地域风情等存在区别,要结合乡村实际来制定文化建设措施,因地制宜开展乡村文化战略布局。在乡村建设的具体措施上,Cruickshank 通过对波兰两个乡村发展现况调研发现,乡村文化建设在实施过程中,可能对于乡村发展起正面作用,也可能一定程度上妨碍其发展[4]。

(二)国内研究综述

国内对于乡村文化的研究始于20 世纪二三十年代由费孝通在对吴江开弦弓村的调查研究,他认为土地利用和当地农民再生产两个方面集中反映了该问题。近年来,随着对于乡村文化重要地位的认知和建设规律的把握,国内乡村分化研究也有了显著突破。一是关于乡村文化内涵的研究,主要是在中华文化的大背景下阐述并发掘乡村文化的根柢及在当下乡村振兴战略布局中的再认识。二是从现实价值的角度出发,比如把乡村文化放置乡村治理职能中,通过发挥乡村文化软治理的效用,使之深入民心等[5]。三是从乡村产业发展的角度研究乡村文化,通过乡村文化特征的探索,提出乡村产业尤其是旅游业发展的可行性对策上。四是对乡村文化建设路径的分析,诸如通过乡村建筑设计、乡土文化教育和乡村秩序重塑等,做好文化传承发展,从而实现新时代下的文化自信[6]。

二、研究设计

(一)概念辨析

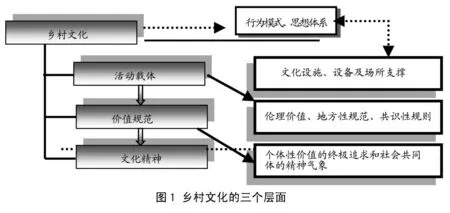

通过对国内外文化空间的梳理辨析发现不同学科研究视角下呈现出丰富的内涵及外延。当前较为认可的有两种:一是“以农村社区居民为主体的价值观念体系。其构成要素为文化的参与者、文化场所内的公共文化设施、农村文化建设的组织和制度、农村文化活动的行为和服务”。二是“以农民为主体在社会实践活动中创造的物质、精神和制度的总和,一般包括乡村村落风貌环境、文化组织这类显性形式和伦理价值、乡规民约、民风民俗和行为方式等隐形规范”[7]。为更好分析当前城乡融合背景下的乡村文化现状,本文将乡村文化定义为“社会行动者中的村民在长期的农业生产和农村生活中建构的行为模式和思想体系”,并将其分为三个层面:一是活动载体,以实体建筑、饮食服装等物质形式表现出来的文化环境,既涉及传统的公共文化活动,也包括私密化的文化休闲享受;二是价值规范,即文化场域下社会关系与空间互动中行为意义的集中体现,如传统节庆、生活习俗、地方技艺等活动及其所蕴含的公共精神、乡规民约等;三是文化精神,是关乎文化发展内涵的价值呈现,是乡村共同体的终极意义追求。见图1。

(二)数据来源及样本基本信息

此次问卷调查选取宁波市海曙区TY 村,该村由10 个自然村组成,共有557 户,户籍人口1 347人,外来人口约1 500 人,耕田面积974 亩,经济发展较周围村落属中等水平。调查共发放问卷250份,回收236 份,经筛查,有效问卷215 份。同时,结合年龄、文化背景、职业状况等选择20 名农民进行深度访谈,了解他们对乡村文化建设的切实感受和真实想法。为对样本有一个总体了解,先对基本特征作以下描述。

本次问卷调查主要涉及普通农民、村干部、外来务工人员及其他人员等。从被调查者年龄看,20~35 岁的占41.3%,36~50 岁占33. 4%。从婚姻状况看,已婚者占57.6%。被调查的男性与女性比例大致相同。从收入水平看,41.6%的被调查者月收入在5 000 元以下,5 000-10 000 元的占40.8%,只有17.5%的人月收入在10 000 元以上。从教育程度看,小学文化程度14.6%,初、高中文化程度占68.8%,具有大学及以上文化程度者有16.6%。职业状况看,务农为主占39.3%,务工比例较高。

三、困惑的窘境:乡村文化失语的集中表达

(一)文化虚化:活动载体形聚神散

文化空间从物理意义上看是乡村主体进行文化活动的物质载体或实体环境,是个体信息交流、分享、休闲的平台。近年来,国家对乡村文化的推动力度加大,但乡村文化内涵并未得到内生性增长,文化活动“外在”繁荣和“内在”凋敝呈形聚神散。

究其原因,一是公共空间逐渐萎缩。传统乡村社会是“熟人社会”,从村落祠堂到乡间小路、田间地头,都是承载农民乡村记忆和协调缓冲矛盾的公共空间。随着时代发展,以往的祠堂、廊桥、戏台、集市等集会空间到乡间小路、田间地头等村民日常闲聊场所悄然发生“裂变”,已经不是“老底子”的村民活动聚集地,新村建设后村民很少会去门楼聊天串门,公共空间的聚集效应减弱。二是“私密”文化比例上升。随着工具理性及各类电子设备的下乡,34.8%的农民闲暇时选择上网,38.9%选择打牌,14.7%选择运动。私人空间对公共空间的替代,使农民个体之间、社会组织之间的舆论效力减低。从表1 中可以看到,当被问及“处理事务时是否会在意其他人对你的看法”时,较为看重的农民只占了26.05%。而“对他人行为处事的评价”时,27.44%的人选择与自己无关。公共舆论在传统乡村社会中发挥着道德评价的作用,是一种重要的监督力量,它的“私密化”无疑对基层的有序治理带来一定影响。

?

(二)文化消解:价值规范功能式微

文化价值规范形成于传统村落环境下由地缘和血缘交织而成的伦理格局,在乡风教育中发挥着道德秩序的作用。改革开放后迅猛发展的四十年,乡村那种安土重迁的文化惯性受到颠覆,与它相伴而生的价值规范被切断、消解。

一是公共伦理规范的滑落。传统乡村文化下的农民对利益的诉求基于共同体的集体意识,将道义考量放在利益需求之前,这有利于对乡村各社会阶层的生存发展提供底线保障。随着利益交换规则的侵入和农民“离土”后村社集体关系的衰退,农民对利益的诉求急剧膨胀,村规民约、风俗习惯等作为“隐形制度”中“礼”对其行为约束力日渐削弱。访谈中67%的农民表示现在的人情来往一般都是为获取信息和帮助,亲戚、友人和邻里之间的人情互助逐渐减弱。二是公共参与“冷却化”。改变先赋性身份的愿望使年轻一代纷纷来到城市,对村庄事务不少都存有旁观者的心态,参与度和责任感趋于淡薄。如表2 所示,在问及“你对村庄公共建设的参与程度”时,66.7%的农民表示愿意为公共建设作出贡献,但相当一部分人表示前提是对与自身利益相关的事务才有较高积极性。近20%的农民对公共文化建设持冷漠态度,认为对他们的福利享受没多大改善。

?

(三)文化滞差:乡村精神日益断裂

精神是文化的深层结构,是文化空间的精髓,它能为乡村生产生活提供正确的价值指引。当前乡村文化精神在空间再生产过程中不断出现精神碎片化问题,对乡村社会的引领作用有所减少。

随着时代变迁,传统生产生活方式逐渐退出乡村社会,村民血缘中流淌的特有的“土气”在城市文明的牵引和抽离下变成一种落后和贫穷的词汇。新生代农民工更是在外出务工过程中完全脱离了农耕生产,不知“四时之变,万物有律”,过去埋藏在土地中的价值信仰与精神追求随着村民主动亦或被动的摆脱之下日益失落。被问及乡村民俗、技艺等文化传统时,68%的受访者表示“听说过,但了解的不多”或“完全不知晓”,可见,部分乡村主体尤其是年轻人在追求效率和新奇的新环境下出现了对原生乡村传统文化“日用而不自知”的尴尬处境。同时,现代化进程中的人口流动对家庭的冲击较为明显,尤其是年轻一代的婚恋观在市场经济工具理性观的冲击下变得利己化。各类数据和媒体报道都表明农村离婚率近年来一直呈上升趋势,一定程度折射出当下的年轻农民对待社会责任的态度。而在社会转型发展中,乡村劳动力向城市阶段性或永久性转移,留守在乡村的人口成为了农耕文化与工业文化冲突下的“弱势群体”。他们在城市文化对乡村生活、形态语言、审美价值等精神空间带来的极大冲击过程中,选择了一种沉默的方式来面对这种城市文化冲击下的价值落差。

四、乡村文化失语溯源:现代化意识形态与治理的错位

如前文所述,当前乡村文化活动的“繁荣”与价值精神的“消退”呈现出现代化进程中文化的两面性,使乡村文化建设陷入了有发展但无突破的“内卷化”怪象,内在的价值规范和精神文化难以投射到文化活动中,三个层面出现断裂的状态。对此,本文认为原因主要有以下三方面。

(一)社会系统的分裂——缺乏文化融合的基础

改革开放后市场化的力量不断改变着中国社会的发展轨迹,乡村建设随之开启了现代化历程。过去偏重以经济标准作为衡量乡村价值的单向度评价指标,导致许多地方政府对乡村文化的保护缺少重视,乡村文化赖以生存和发展的经济、政治和社会环境受到一定程度的冲击。农村劳动力从最初的“离土不离乡”到“离土又离乡”,在乡村振兴政策鼓励下,开始出现“离乡又返乡”的趋势。土地是农民价值和尊严的体现,农民从农业劳动体验中可以获得生活真谛的体味,它独特的历史性、道德性、民族性文化教育功效有助于农村居民“完整人格”的设计与培养。而这种“往返两栖”的生活方式使得农民尤其是年轻一代在现代科技和原始生态文化观之间徘徊,原有的并不稳固的精神家园在与城市文化的碰撞下出现了短暂的“失语”现象。其次,快速的社会变迁以及城乡发展不平衡导致农民缺乏现代经济环境下所要求具备的文化素质,身份上无法获得城市认同,文化衔接和整合上出现了割裂,彼时的乡村文化甚至成为了融入城市的障碍。可见,农民在社会系统的分裂中,不但逐渐失去了对土地的依赖,仅有的文化意识和行为规范也被商品大潮有所瓦解。

(二)核心价值的缺失——失去选择重构的方向

文化作为一个整体,最核心的是精神和价值层面的内涵。一种文化一旦影响了另一种文化的核心即精神生活和价值观,就必然产生文化输出与改造。中国的城镇化建设过程中出现了二元对立理念,将城市与乡村放到了先进和落后的对立面,城市成为社会发展的唯一标杆。这种强势逻辑延伸到文化治理理念中,即城市文化是先进精神和价值观的集聚体,乡村文化是被取代的落后和愚昧的文化形态。反观过去突进式的城市化建设,城市不断汲取农村资源,打乱了乡村社会秩序的组合,但却又未构成具有崇高价值感和巨大感召力的主导性价值取向。缺乏文化积淀和价值核心的城市文化在向乡村蔓延时,会带来同质化的结果,乡村文化被人为生产、建构成商业化的“消费景观”,越来越远离农民日常生活的本真状态。生活在村庄中的人,再也找不到原来与土地那种熟悉的触觉认知,乡村文化逐渐丧失主体性,而核心价值的缺失又必然影响乡村文化的重构。

(三)文化精英的流失——缺失发展创新的主体

随着乡村文化在主流语境中的边缘化,它也逐渐失去了自觉自省和选择创新的内生动力,在社会结构表现为文化精英的流失。相关数据显示农民工主体多是处于年富力强的黄金期,这部分人绝大多数属于当地文化素质较高的群体,是文化建设的中坚力量和实践主体。他们的流动和外出,使得很多村庄成为由妇女、儿童、老人组成的“空巢”村落,他们的文化传承与创新能力受到诸多限制,由此乡村文化失去了“造血”功能。同时,在当前城乡教学内容完全一致的教育设计中,弱化了乡村文化传承与弘扬的历史责任,农村子弟接受教育的过程变为“去乡村化”的无效教育,削弱年轻一代对本土文化、民情风俗的首肯。而“文化下乡”等项目方式引导各类社会组织参与到乡村文化建设在一定程度上充实了文化主体的力量,但村民感受更多的是作为“被消费者”或“受教育者”,以致吸引民众自发地开展活动的能量不足,并未真正实现“授人以渔”。可见,随着乡村文化精英的流失,乡村教育的“虚化”,乡村逐渐失去了文化代际传承的主体和文化再生途径,使原本就处于弱势的乡村文化受到冲击。

五、重塑和创新:乡村文化突围的多重实践

文化的重塑和创新,应从社会、国家和个体三个维度去理解。在乡村振兴视域下,不单单思考如何“治理”与“改良”乡村,更要在理解乡村的前提下让文化起到凝聚和调适功能,实现“以人的发展为最终目标的发展模式”。

(一)培育文化内生的社会土壤

文化不是无根之花,它需要社会土壤的精心培育,文化的多元性是建立在其所处社会结构的多样化基础上。同理,对乡村文化而言,需要的是充满生机和活力的乡村,需要经济和社会的共同发展。只有物质基础充实,才能追求更高精神层次,所以乡村建设是夯实乡村文化的基础。在乡村振兴和城乡融合战略背景下为农村市场经济创造良好发展条件,通过国家制度安排切实扭转资源从农村流向城市的状态,真正实现工业反哺农业,城市反哺农村,让农民过上富裕而有尊严的村庄生活。同时要修复乡村公共空间,树立乡村共同体的建设目标。虽然当前的现代信息技术将农村社会距离拉远,公共空间呈现弱化的态势,但中国作为农业大国,依然存在由“仁义礼智信”和“血缘亲情”为纽带的社会共同体总体格局。对此,要在村社规划、文化设施建设中融入公共理念,多样化打造社区公共平台,拓展公共文化载体,遵循村庄本身固有的文化规则和特点来建构公共空间。因地制宜,深度挖掘、整理、利用一些富有地域性和个性的乡村文化,培育有别于城市文化的文化精神,不断发展乡村文化的内核,使其在面对外来文化时依然能表现出“乡村好声音”的文化态度。

(二)培养文化自觉的乡村精英

“文化自觉是指个体对所处的文化有‘自知之明’,知晓其来历,形成路径和未来发展趋势”[8]。因此,只有乡村振兴的主体——农民对乡村文化有足够的认知和共识,才能保障乡村文化“引领者”不断流。这就要求乡村文化建设中既要能留住本土人才,又要吸引外来精英。前者要求政府及时转变乡村教育观念,建立既不是纯粹的城市化“离农”教育,也不是单纯传递乡村记忆的“为农”教育。加强对农民公共伦理精神规范的教育引导,培养农民对文化建设主体的身份认同,树立坚守文化发展与繁荣的信念。将当前农村教育的“过滤”机制转化为“引流”机制,努力培养具备本土知识和外来智慧的优秀本土人才。后者应在城市教育中培养城市青年“求同存异”的文化生态观,形成对乡村文化的基本尊重。高等院校要进一步立足于城乡融合实践,将部分专业适宜的科研基地、课外锻炼放置广阔的农村,将科学知识和农村实践深度结合,引导更多学生承担起建设乡村的责任感。其次,要规划柔性引才政策,制定人才引进、农民回流等向乡村流动的保护策略和路径。建立科学的筛选机制,结合地方文化特质,选择那些适合基层地域的文化建设者,不断缩小城乡人力资源差距,为乡村文化重构提供智力支持。

(三)重建文化选择的核心价值

文化的构建并不等于对乡村文化的简单复原,而是了解其中蕴含的价值和理念,在此基础上批判吸收,从而完成延展与重构。乡村文化在自觉自省的基础上,只有确立自身的核心价值,文化重建才能有正确的方向。对此,要结合新时代文化自信的深刻内涵,重新解读传统文化的意义和精神,不断调整农民历史感、归属感、道德感和责任感的关系,力求在城乡融合中形塑乡村新文化。一是要对传统文化再认同。总结历史经验,继承和发扬那些有利于新时代提高乡村社会和农民个体创新发展能力的价值取向,如“勤劳勇敢、崇德重义、修身为本、自强不息”等观念。对部分具有历史局限性的理念与价值观进行现代性转化,达到古为今用。二是引导农民构建完整人格的价值体系和牵引机制,为乡村主体提供心灵休憩的家园,将乡村文化中的生态性、自然性、简约型提升为社会心态意识,消弭传统农民的小农意识,实现精神上的振兴。三是以社会主义新蓝图和乡村的长远发展为根本指向,重塑整体和谐价值观,从“集体本位”向“个体与集体统一”转化,以“利义互惠”的标准来规范社会主义市场经济环境下个体与社会之间的价值关系,实现个人与自身、他人、自然和社会共生共存的核心价值观。

结语

无论社会如何发展与转型,乡村文化发展都不能仅以工业文明和城市文化为归宿,乡村文化的自身价值是始终存在的。在中国特色社会主义新时代的历史语境中如何为乡村文化留出足够的生存空间和建构未来发展环境,探索乡村文化振兴的中国路径,是各级政府必须正视并认真对待的问题。