革命文艺的摇篮

2021-04-01

1938年初,由来自上海的救亡演剧队、北平的学生流动宣传队、陕甘宁边区抗战剧团、延安抗大、陕北公学等单位的文艺爱好者以及延安文艺界人士共同创作的四幕大型话剧《血祭上海》在延安连续公演20天,观众达万人之多,引起满城轰动。随后,中共中央宣传部设宴,招待参加此次创作和演出的全体人员,中共中央领导人毛泽东、张闻天、李富春、陈云等出席宴会。席间,众人兴致勃发,有说有笑,气氛十分融洽,最后有人提议,此次的演出团体来自五湖四海,大家聚集起来很不容易,最好以此为基础,在延安创办一所艺术学校。参加宴会的众人纷纷表示支持这个提议。从此“这次公演推动延安艺术界新阵地的建立,也就成为鲁迅艺术学院成立的先声。”

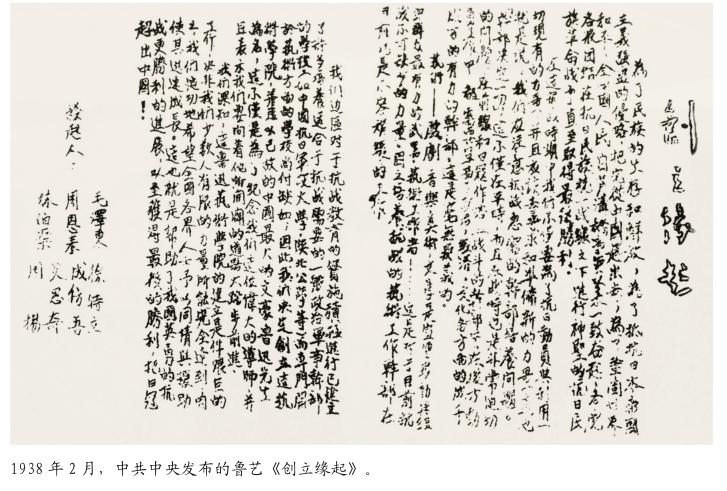

一个星期以后,中共中央发布了由毛泽东、周恩来、林伯渠、徐特立、成仿吾、艾思奇、周扬联名签署的由沙可夫起草的延安鲁迅艺术学院《创立缘起》,缘起指出:“艺术—戏剧、音乐、美术等是宣传鼓动与组织群众有力的武器。艺术工作者—这是对于目前抗战不可缺少的力量。因之培养抗战的艺术工作干部,在目前也是不容稍缓的工作”。随即,中共中央组成了“艺术学院筹委会”进行相关筹建工作,并且决定以鲁迅的名字来命名新成立的艺术学院,“这不仅是为了纪念我们这位伟大的导师,并且表示我们要向着他所开辟的道路大踏步前进”。

1938年4月10日,鲁迅艺术学院在延安城内中央大礼堂举行了隆重的开学典礼,毛泽东等中共中央领导人亲临参加。在大会上,毛泽东就抗战统一战线的形势提出了“艺术工作也应以统一战线作为指导方向”的观点,他把在上海等城市从事左翼文化运动的文化人称为“亭子间的人”,把在苏维埃革命根据地从事革命文艺工作的人称为“山顶上的人”,认为鲁迅艺术学院的创立使这两部分人形成了统一战线。毛泽东还认为成立鲁艺就是为了“组织十年来的文化成果,训练起万千的文化干部,送到全国各战线上去工作??”。可以看出,中共中央起初就把鲁艺看作是联合全国各界文艺工作者的一个阵地,同时也希望以鲁艺的成立为起点,为抗战的发展作出贡献。

在特殊的抗战环境下,鲁艺的创办不同于其他艺术类学校,如同由沙可夫作词、吕骥作曲的《鲁迅艺术学院院歌》中写到的一样“我们是艺术工作者,我们是抗日的战士,用艺术做我们的武器,为打倒日本帝国主义,为争取中国解放独立,奋斗到底!”由此,鲁艺的办校方针从创办之日起就是服从于抗战的需要,服从于中国革命的需要,以艺术为武器,走艺术救国道路的。毛泽东在开学典礼会议上宣布,任命沙可夫为副院长,主持院务工作,院长人选暂时空缺;鲁迅艺术学院设音乐、美术、戏剧三系;校址设在延安北关云梯山麓的文庙台一带。

二

鲁艺最初的校舍非常简陋,在文庙台的山脚下五六间土平房是用作美术系的教室、教务处的会议室并兼作干部宿舍,沿山还有十多间小平房是系主任和教员们的宿舍,山腰间有十几孔窑洞用作院长办公室、教室和学生宿舍,山下设立一个运动场,这就是当时鲁艺的全部校舍。鲁艺的建立是靠革命文艺青年集体的智慧和辛勤的劳动,大家一起挖窑洞、修教室、编教材、制教具,从无到有一点一滴建立起来的。成立之初,鲁艺在教学方针上坚持了中国共产党的政治纲领,生活军事化、学习制度化,政治氛围浓厚、学习气氛紧张,坚持理论与实践结合、教育与生产结合、学校与社会密切联系的方针,尽管鲁艺是一所新型的艺术学校,但它也同抗大、陕公一样必须和战争的环境密切结合起来。在办学方式上鲁艺还是十分灵活的,除了派出各专业学员去前方为抗战服务并接受锻炼外,同时也吸收前方有实践经验的文艺战士来学校进行短期训练。在办学中实行“三三制”,即在学校学习三个月,到前线深入生活三个月,回来创作三个月,到社会实践中去了解民众的欣赏趣味,用以丰富自己的艺术表现形式,一时间鲁艺培养了大批前方部队迫切需要的“一专多能”的文艺及宣传人才。

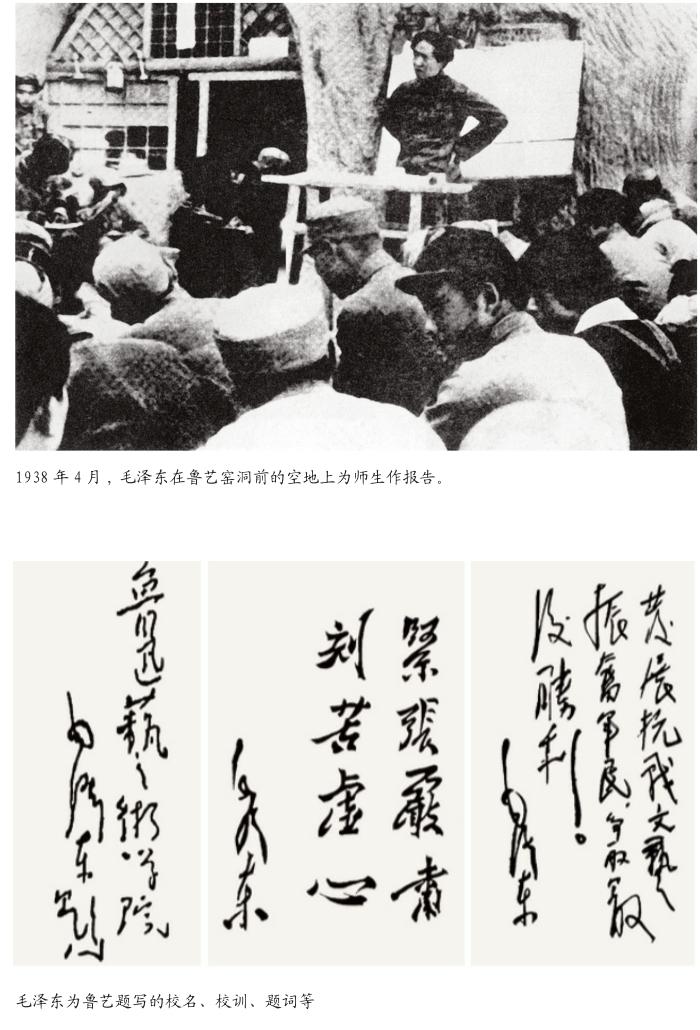

1938年4月28日,毛泽东亲临鲁艺,在半山坡的窑洞前對全院师生作了一次生动的报告。他在报告中指出“你们的鲁艺是小观园,抗日民主根据地是大观园,你们的大观园在太行山、吕梁山”、“艺术上的政治立场是不能放弃的,我们这个艺术学院便是要有自己的政治立场的。我们在艺术论上是马克思主义者,不是艺术至上主义者。我们主张艺术上的现实主义??”。他希望鲁艺造就“有远大的理想、丰富的生活经验、良好的艺术技巧的一派艺术工作者”。在鲁艺成立一周年纪念时,毛泽东、朱德、刘少奇、陈云等许多中央领导人出席周年纪念大会并为鲁艺题词。毛泽东为鲁艺题写了校训:“紧张、严肃、刻苦、虚心”,并题词:“抗日的现实主义、革命的浪漫主义”,刘少奇题词:“为大众文艺的创作而努力”,陈云题词:“抗战建国中的一支大力量”。通过中共中央领导人的热切关心不难看出鲁艺在延安的重要性和作为一名鲁艺的文艺工作者所肩负的革命重任。

1939年8月2日,鲁艺由延安城北门外搬到东郊桥儿沟的一座中世纪城堡式样的大教堂。同年11月28日,鲁艺正式宣布新任院长为吴玉章,副院长为周扬,宋侃夫为党总支书记兼政治处处长。在周扬的主持下,鲁艺从教育制度和组织措施着手,进行改革与调整以走向正规化,此后鲁艺的日常工作一直由周扬主持。在艰苦的斗争生活和充满活力的教学与创作实践中,鲁艺师生凝聚成一支团结、奋斗、乐观、坚强的队伍不断地为抗战的胜利奉献着自己的力量。

战争年代,延安鲁艺虽然在后方有相对安定的创作环境,但当时大后方被国民党反动派和日本侵略军层层封锁,生活、学习物质十分贫乏,如学校美术系绘画所用的颜料、画纸、画布、画笔等用品都很难输入,因此油画、国画等画种就很难进行,惟有木刻版画因就地取材方便和易于制作,加上便于复制宣传的特点在延安美术家中一时成为首选的创作媒介,当时木刻几乎成了鲁艺美术系最大、最有吸引力的画种,以至于在鲁艺任教的油画家王式廓、王曼硕、莫朴等人都不得不学起了木刻,鲁艺美术系实际上成了“木刻系”,也因此成为抗日战争和解放战争时期解放区木刻版画创作的中心。

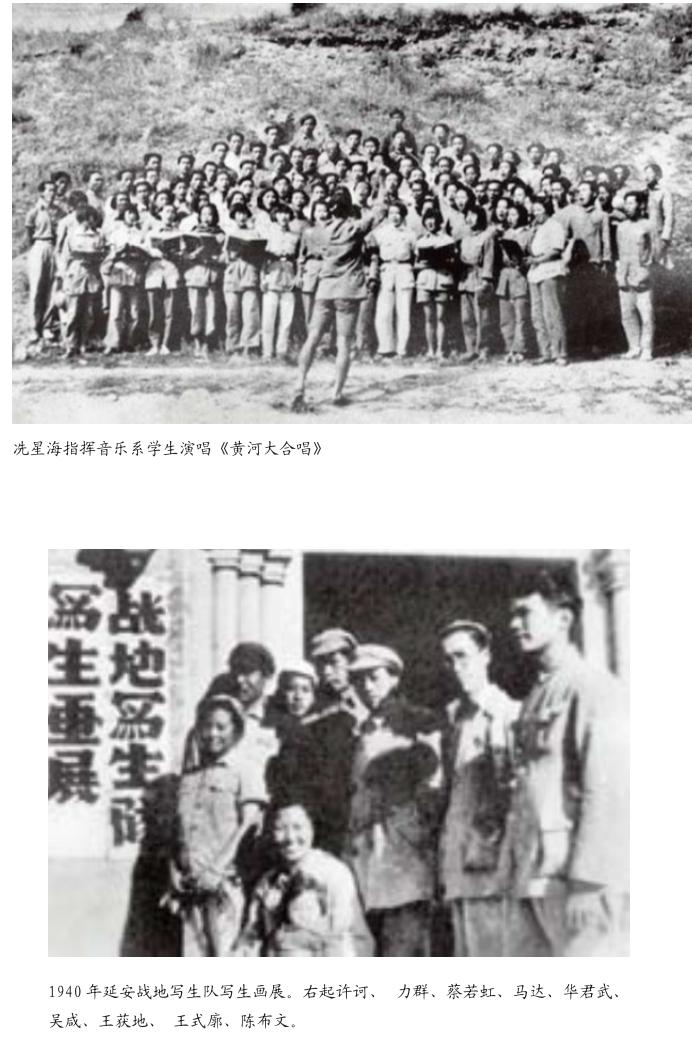

作为延安最高文艺殿堂的鲁艺,在异常艰难的条件下,全校师生不畏困难,各自创造学习条件,争相在学习的过程中为解放区多做奉献。期间各系师生所取得的成绩也是令人瞩目的,如在学习实践中争先举行活动,很大程度上活跃了抗战根据地军民的文化生活,振奋了军民的抗战热情,为抗日战争的胜利作出了积极的贡献。戏剧系相继排演了《婚事》《钦差大臣》(果戈里)、《蠢货》《纪念日》(契诃夫)、《日出》(曹禺)等国内外名著;音乐系的一些师生在系主任吕骥的带领下,用延安仅有的一架由大后方爱国民主人士送给周恩来,后又转送到音乐系的钢琴,相继编排了许多音乐作品,如《黄河大合唱》、秧歌剧《兄妹开荒》、新歌剧《白毛女》等。1939年3月,该系还成立了“民歌研究会”(后更名“中国民间音乐研究会”),全力收集、整理大量的民间音乐资料,如陕北民歌、秦腔音乐等。

1941年元旦,由萧军、舒群、雪苇轮流主编的延安文艺月会的会刊《文艺月报》也在延安各界热烈庆祝新年的同时创刊,此时延安专门的文艺类刊物也都活跃起来,其中除《文艺月报》翘楚外,《谷雨》《草叶》及《解放日报》的“文艺”副刊也都逐渐成为军民学员发表作品的主要阵营。此外鲁艺美术工厂在延安首次举行展览包括绘画、木刻、雕塑、工艺美术、建筑设计等青年美术家的作品百余件,“星期文艺学园”创办座谈会也在边区文协举行,周立波、何其芳、周扬、陈荒煤、曹葆华、萧三、严文井等都积极参与。8月16日,延安美协举办的“1941年美术展览会”开幕,18日,艾青在《解放日报》撰写美术评论《第一日—略评“边区美协一九四一年展览会”》极力盛赞力群、刘搛、焦心河、古元的作品。从革命青年中培养起来的古元、焦心河、刘蒙天、刘旷、张映雪、牛文等不仅在当时是抗战时期延安解放区的文艺主将,更是新中国成立后文艺事业的奠基人。鲁艺的美术系、音乐系、戏剧系、文学系在延安独占鳌头,表现非常突出,不仅汇集了如冼星海、贺绿汀、江丰、华君武等全国一流的专业艺术人才,而且培养了如古元、贺敬之等一大批优秀学生,并对后来中国现代文学、艺术产生了深远的影响。

三

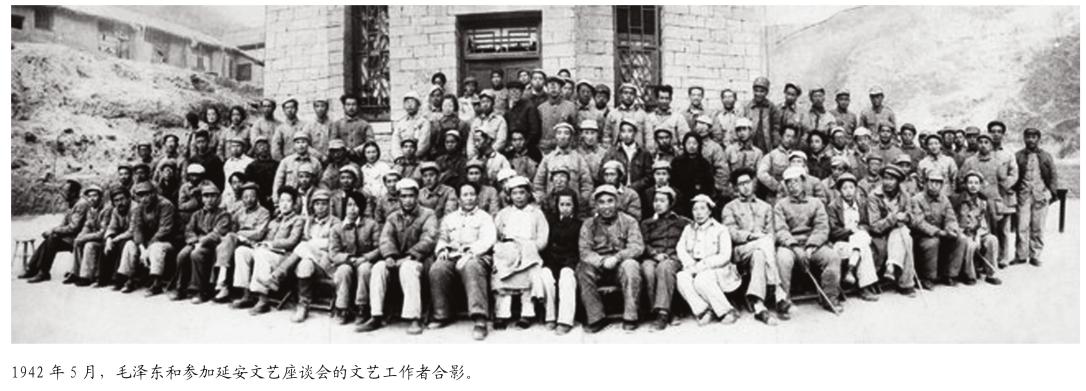

1942年5月,中共中央在杨家岭礼堂召开具有历史意义的“延安文艺座谈会”,毛泽东主持会议并发表《在延安文艺座谈会上的讲话》一文。这次座谈会是延安革命文艺活动的一个分水岭,会议之后,大家按照毛泽东提出的为工农兵服务的文艺新方向去创作,比起之前延安的文艺活动有了极大的变化和全新的面貌。参加大会的有100多人,大都是延安文艺界的领导、知名作家和鲁艺的教员。

就在座谈会结束后不久,毛泽东又到鲁艺为师生作了一次生动的报告。他认真地对学生说:“你们就要毕业了,将要离开‘鲁艺了,我主张你们最好到‘大鲁艺去再学习。你们现在学习的地方是‘小鲁艺,人民群众的生活才是‘大鲁艺,广大的劳动人民就是‘大鲁艺的老师,你们应当参与实际的斗争生活,认真地向他们学习,改造自己的思想感情,把自己的立足点移到工农兵这一边来,才能成为一个真正的革命文艺工作者??”他主张让学生们到社会这个大课堂去汲取无尽的营养和知识,从而使他们体验到丰富多彩的社会生活,这是艺术工作者从事创作取之不尽、用之不竭的源泉。

实习是学习必经的阶段,鲁艺非常重视学员到人民生活中去,学员在学校里学习一定时期后,即派到工厂、部队去参加各种实际工作,积累各方面的生活和工作经验,到工农兵中去了解他们的思想感情,使自己的创作能反映他们的生活,不是用第三者的视角,而是把自己作为他们中间的一分子来反映自己的创作。如木刻家古元,他中学刚毕业就来到鲁艺,1940年学习完毕后,他曾到农村作了半年的小学教员,在平时的工作中和村里农民的关系相处十分融洽,他经常给农民朋友画画,亲密俨如一家人。通过到基层的实习,古元的木刻创作无论在内容、形式和技巧上都有了显著的进步,而且他所表现的解放区农民是最为典型、深刻和生动的,如他当时的代表作《割草》《运草》《离婚诉》《选民登记》等。庄言用1941年来延安时随身携带的仅有的一些油画颜料,在没有油画布的情况下,找来一些图画纸刷上胶代替画布,没有调色油,他就用煤油调色,就这样他完成了《延安军马房》《陕北农家》《陕北好地方》等油画作品。除此之外庄言又对西方现代派画家马斯蒂、毕加索的色彩和线条尤为醉心,这与我国传统的年画、漫画、木刻等“民族艺术”相比,无疑“西洋”风味十足,因此有人批评在前方打仗的同时他在后方画田园风光,玩弄色彩,由此在延安还爆发了一场著名的“马蒂斯之争”。鲁艺各系在延安解放区创作了大批直接反映革命战争和抗日根据地火热生活的作品为群众所喜闻乐见,也开创了革命现实主义的艺术创作道路,在党领导下的进步文艺界,团结广大文艺家,发挥了重大戰斗作用。

延安鲁艺从1938年创立至1945年抗战胜利迁往东北近七年半的时间里,共培养各专业学生685人。先后一大批怀抱革命理想和追求光明的艺术家、文学家和有志于文艺事业的革命青年从全国各地汇集到延安,在那里开创了中国文艺教育的新基地,从此崭新的文化理想催孕出文艺教育新的学术视野、教学内容和教学方式,创作了诸如《白毛女》《南泥湾》《黄河大合唱》等一大批极富影响力的作品。

在长期的革命斗争中,在中国共产党的领导下鲁艺的文艺教育实施了艺术反映时代、为工农兵服务的新民主主义文化教育方针,建立了革命文艺教育的传统,奠定了新中国文艺教育的雏形,它在革命战争年代所形成的重视政治思想教育,树立革命现实主义的艺术观,坚持理论和实践相结合,以及教育和生产相结合等教育理念,在一定程度上决定了新中国文艺教育的性质和面貌,并由此影响了几代人的思维、知识结构和行为方式,对现代中国新文化的发展产生了深远的具有方向性意义的影响。不仅如此,以延安鲁艺为中心,其培养的艺术人才在革命战争年代分布在全国各解放区,延安鲁艺的精神和办学模式,也被革命文艺工作者推广到了全国各解放区。

1945年8月,抗日战争胜利后,延安文艺工作者迅速奔赴各新解放区开展工作,鲁艺奉令迁离延安,组成“东北文艺工作团”和“华北文艺工作团”离开延安。在东北工作的有朱丹、王曼硕、张仃、沃渣、古元、华君武等。1946年,在张家口成立“华北联合大学文艺学院”,设美术系,江丰任系主任,教员有:莫朴、彦涵、马达、吴劳、金治、左辉、姜燕等。

截止建国前,在各解放区按延安鲁艺的模式先后建立了华中鲁艺分校、山东鲁艺分校、华北大学文艺院校、东北大学鲁迅文艺学院等艺术院校,至此,鲁艺的艺术火种随着这些新的艺术学校的创办而遍布全国各地,在革命战争的年代,延安鲁艺名副其实地成为革命文艺的摇篮。

参考文献:

徐一新《艺术园地是怎样开辟的》,载《新中华报》1939年5月。

周爱民《延安鲁艺的创立缘起及其美术教育》,载《美术研究》2004年第1期。

王培元《延安鲁艺风云录》,广西师范大学出版社2004年12月。