浅析新编京剧《铁证长堤》的继承与创新

2021-02-27

《铁证长堤》是长荣京剧院出品的一部新编历史京剧,于2020年11 月17 日参评“紫金京昆艺术群英会”演于南京荔枝大剧院。剧目一经亮相,便广受好评。《铁证长堤》一剧讲述了林则徐在1824年(清宣宗道光四年)前后坐镇淮安治贪、治水,解救百姓于水火历史故事。“该剧并未纠缠于工程难题,并未停留在对于困境、难事的一般性的描述上,而是另辟蹊径,设计了两条互为表里的情节线。其一,以民为本,努力修筑防洪之坝;其二,明察秋毫,同时筑起防腐之坝”。故事中的林则徐,首先惩办囤粮居奇的商贾,操办具体的大堤修筑事宜。但因为母亲的突离世不得不返乡守孝,将工程交与其妻弟郑召。但由于当地官场腐败,工程出现重大事故,林则徐奉旨戴孝夺情返回淮安,智斗两江总督孙玉庭、江南河道总督张文浩,一举解决了大堤修建和积弊已久的官场腐败问题。

从戏剧人物的设计和结构的编排层面等戏剧核心建构层面上说,《铁证长堤》这部剧在类型上属于广泛意义上的“包公剧”(或者也被成为“青天剧”)。也就是说,其符合一种类型意义上的“包公剧”的模式与意涵,并非以人物包公是否登场为标志。和一些典型的“包公剧”如《下陈州》《铡包勉》《铡美案》等进行比对,我们可以发现在人物设计类型方面的相似之处:主人公的塑造上,林则徐和包拯都表现出了“对清明政治的渴望和期待……,既维护皇权,又刚正不阿,替民众伸冤,显示了一个清官所具有的正直品质和内在魅力。……是民众理想的化身”。反面角色的塑造上,都设计为位高权重的官员,有着雄霸一方的地位,并且宣称自己才是正统权力和公正法律的代表,实际上是体制内的腐败和堕落势力这样的存在,比如《铁证长堤》这部剧中的两江总督孙玉庭、江南河道总督张文浩和《下陈州》中的国舅都是这一类形象。而且会通过设计法理与人情之间的冲突,来塑造出主人公完整而复杂的人性,同时也体现出主人公大义灭亲的坚定公正的性格,承担这一任务的角色就是《铁证长堤》中林则徐的妻弟郑召和《铡包勉》中的包勉。在这个层面上,《铁证长堤》这部戏充分继承了古典戏曲故事当中的优秀的传统所在,但并不止步于此。而是对一个传统戏曲的“包公剧”类型的一次创新和突破。这种创新和突破体现在人物的表演、舞台细节的设计,更重要的是表现在表达的主题思想上。

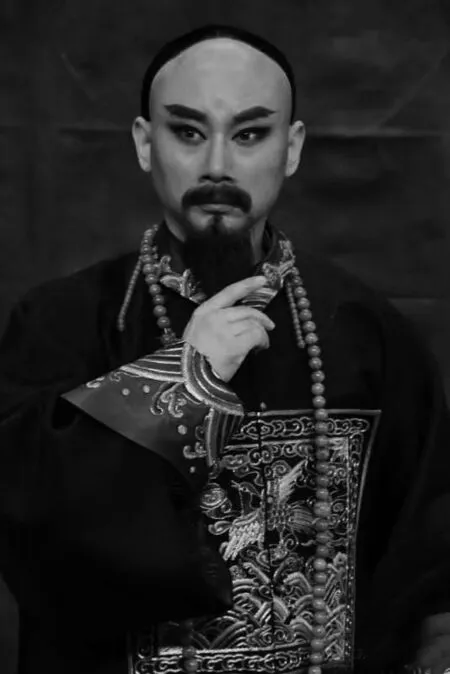

摄影:佟启新

在人物的表演方面,主人公林则徐这一形象通过京剧麒派老生的传统方法得到了充分的表现,是京剧程式化魅力的完整表达。在人物的对白上,则是新编历史京剧的创新突破方法得到了充分展现的部分。林则徐作为这部剧的主角,其对话中的方式是符合传统戏曲要求的宾白的表演方法。“宾白之学,首务铿锵……,宾白之文,更宜调声协律……,散体之文亦复如也”。这就是说宾白,首先要做到听起来铿锵悦耳,有韵律和节奏,并不因为它是一个散文体的格式,就可以抛弃音乐性和程式化。林则徐作为核心人物,他有充分足够的篇幅时间来完成对他个人性格和形象的完整塑造,采取这种用京剧的念白方法是非常有效的。而对于其他的角色并没有足够的篇幅时间去充分塑造他们的形象,因此这部剧在一些次要角色的表演上采取了一个很有创新性的方法,就是让这些角色的对话与情节设计的方式更接近于近现代意义上的话剧(Drama)。比如这一段:

(选自《铁证长堤》第八幕明镜高悬)

[围观乡亲喊:没有石料,根本就没有石料!

郑 召:我按南河道张大人的指令,让河道府采办前去购石材,结果采办携款下落不明!故而石材未能上堤啊。

张文浩:一派胡言!明明是郑召私通府上采办,私分银两,还想嫁祸本官?现正张榜捉拿要犯,榜文上盖有两江总督府的大印,孙大人可以作证。

孙玉庭:啊?你讲些什么,我耳背,听不清。

[围观乡亲:难怪堤上一块石料都没有,原来都把银子给贪了(七嘴八舌)。拿大堤当儿戏,拿人命当儿戏

……

郑 召:采办失踪后,张大人说必须把采办收银的收条拿去作凭证,总督府方可发榜两江通缉,才能洗清我的清白。

张文浩:无稽之谈!你问孙大人可看到收条?

孙玉庭:啊?说什么?我耳背,听不清。

郑 召:孙大人,公堂之上,你要给我做主呀!

只通过这一段的对话与处理,江南河道总督张文浩的蛮横与两江总督孙玉庭的狡猾非常鲜明地塑造了出来,而且并非给人物简单的贴上一个标签或者脸谱。这其中的对话是一个带有快速的表演学意义上的刺激与反馈的及时对话过程,在这样一段的塑造和表演当中,所使用的方法是一个非常带有现实主义气息的话剧式的手法来完成的。这种近现代话剧的手法,它更有利于去塑造一个鲜明的人物形象,同时能够给观众留下更清晰明确的人物形象与个性,而并非一个程式化的概念。这也就是作为新编京剧的一种兼容并包的突破性的尝试,在这样一种表演的形式上,它既有中国传统戏曲的优点和魅力,同时也借用了近现代话剧的手法,把现实主义的对话与塑造原则融入到了当中,使得这个戏在较短的篇幅之内塑造出了众多令人印象深刻的形象,有着极其震撼人心的感染力。

这样的融合与创新同样体现在了舞台细节的设计上。整个舞台的灯光与场景的布置是向着现实主义的构型去靠拢的。在第六场“夺情继任”的林则徐家中这一段里,观察舞台设计,如果按照传统的戏曲的布景模式去考虑这一段的话,那么舞台上的布置应该更加的概念和抽象化。但是在这一部分的舞台中,物品的细节设计的非常完整,包括家中可能会出现的床铺、床铺上的帘子、书桌、书桌上的笔、笔架、宣纸一应俱全,这是一种典型的现实主义的布景方法。但在它的时空结构上又是非常戏曲的,也就整个故事的时间和空间跨度是非常巨大的。比如在第六幕“夺情继任”当中,时间相较于第五幕“噩耗惊堤”已经过去了半年,而地点在第六幕当中也进行了切换,从洪泽湖大堤直接转移到林则徐家中。这种设计其实更符合于传统戏曲,对于时间和空间概念的看法,更强调于内在主观逻辑上的关联性与通顺。也就是说,在细节处理与舞台设置上,新编式的创新与突破依然给观众带来了一种新的欣赏体验。

《铁证长堤》新编历史剧它的最大的创新与突破是在于其中的思想观念的表达。概括来说,它是通过现代的工业时代的思维和观点,重新解读和思考了作为封建王朝的古代中国的治水事件。比如下面这一段:

(选自《铁证长堤》第一幕:微访救灾)

[村野,茶亭,远道,四周一片汪洋。逃荒人群纷纷走过。

郑 召:乡亲们,大家停一停!逃荒不能解决根本活路,难道子子孙孙都要背井离乡?难道你们忍心抛舍自己的家园?

逃荒甲:金窝银窝不如自己的土窝,我们也是走投无路呀!

众 人:是呀 走投无路呀!

郑 召:我们要修堤筑坝,生产自救。

在生产力不发达的和社会凝聚力低下的封建清朝,如果一个地方发生了灾荒,选择逃荒并不是一个会被普遍道德谴责的一个事件,因为这是一个在那个年代最普遍和直接的选择。而剧中推崇的“生产自救”这样的一个概念,本质上是一种用生产增量来解决社会矛盾与危机的思维模式,这种思维模式实际上是一种现代化的、工业化的思维模式。“生产自救”概念的往往是要到了向现代社会转型的时期才会逐渐出现的。具体来说“生产自救”这样的说法,可考的最早出现时间,是在“中国解放初期针对旧社会遗留下来的大量失业工人曾采用的救济办法,指让工人自己组织起来进行生产,国家给予一定的帮助,以解决失业工人的生活困难。目的在于维护社会的稳定,广开就业门路”。也就是说,到了1950年前后才有“生产自救”这一概念的提出和使用。从另一个层面讨论,治理水灾和修筑大堤的首要原因是什么?马克思在《资本论》中分析到,在亚细亚生产模式下,治水是维持国家专制政权的重要任务。这影响了后续的魏特夫,据此在《东方专制主义》一书中提出了“治水社会”的概念,简单的表述为“治水为中心延伸出来的区域性社会关系体系。水是社会稳定和发展的重要基础,水事兴衰与社会变革往往联系在一起,水运系乎国运。”因此封建王朝通过治水来维系自身统治与社会安定,治水官员因此才是朝廷要员。从历史史实的角度来看,治水修堤的直接动机并不是“生产自救”,而是维系“王朝的统治”。然而“一切历史都是当代史”,在历史剧中更是这样,在当下我们解读历史的时候,更重要看中其对当今社会的影响,通过与历史的对话来思考历史表示与意义的可能性。这具体表现在《铁证长堤》这部剧在最开始的逻辑上,“生产自救”现代工业化的思维观念取代了“王朝的统治”的思维观念,来回答为什么应该修建大堤这样一个基础问题,把现代社会对于人本主义的诉求与呼唤反映在了解读历史的逻辑之上,是符合现代精神的体现。

对于主人公林则徐的塑造,《铁证长堤》这部剧也有着现代性观念的塑造:(选自《铁证长堤》第五幕:噩耗惊堤)

[从远到近,河工在修堤筑堤,杜介臣、郑召手拿图纸,在河堤上。

河工甲:这条石与条石垒在一起,怎样才能不被洪水冲塌?

河工乙:是啊!年年固堤,遇洪即溃,怎样才能不被洪水冲塌呢?

郑 召:你们看,这是什么?(举起铁锔)

众河工:这是什么?这是什么呀?

杜介臣:这林大人设计的“联栓铁锔”!

众河工:这铁疙瘩有什么用呀?

杜介臣:这铁疙瘩用处可大了!你们看,这铁锔两头大、中间小,将条石凿出“齿槽”,再镶嵌上这铁锔,会怎么样?

众河甲:那就成了一个整体的石墙了!

[林则徐走上大堤。

林则徐:讲的是!条石一大一小相间而垒,上下退层,再镶嵌上这铁锔,确保大堤安然无恙。

郑 召:老爷,这铁锔上铸有“林工”二字是何意?

林则徐:哈哈哈,这“林工”二字是把我身家性命钉在这大堤之上!我要与这大堤同存!

剧中的林则徐在处理如何修建大堤的问题上采取的方案是不同寻常的。对于治水修堤这样的问题,采用设计一种新型“联栓铁锔”的方案是容易遭受非议的。因为这种通过技术创新的手段解决旧有问题的办法,在强调遵照传统案例经验的古代社会并不被看好。尤其是在剧中由于石料问题发生了溃堤问题,采用新型“联栓铁锔”完成大堤的修建的可靠性在当时的历史语境下而受到非议是一个常见的状态。林则徐在剧中给出的思路是一种理性推论的思维模式,通过实验与推论来判断“联栓铁锔”的有效性,而不是遵照就有的经验案例;使用个人的名义进行担保,不去使用传统的名义去作证自己的正确性。从这个角度看,林则徐的内在的精神形象层面是先进的,带有现代性精神的。以往有关林则徐的作品,往往是通过书写“虎门销烟”这一事件,通过一个与具体化的“西方文明”的对抗与学习,体现出他内在精神形象的先进性,是第一批“开眼看世界”的中国人。《铁证长堤》这部剧把侧重点放在了林则徐作为朝廷治水要员的身份和故事上,但并不是简单和传统意义上的“包公剧”一样,只是塑造一个符合传统伦理道德要求的“青天大老爷”形象,而是更进一步阐发出人物内在的进步的现代性精神。这种精神的展现并不是一定要通过“西方”文明才能表达的,而是在中国传统的土壤上生长出来的。这就是这部剧对于林则徐的内在人物塑造上具有创新突破性的地方,回应了当下时代的文化议题,也就是现代性精神并不是从“西方”文明中派生出来的思想,而是一个在持续进步的社会生产过程中逐步演进的过程。

总地来说,《铁证长堤》作为一部新编历史京剧,在继承了传统京剧中程式化艺术的美学和感染力的同时,站在当下时代的立场上,用近现代话剧的表演和设计方法在形式上做出了创新和突破,用现代性的精神重新解读了历史并塑造了符合当下时代精神的人物形象,在情节上回应了当下的问题。对于传统戏曲艺术的现代改编与发展提出了一种可能性的路径,有着重要意义。同时在现实的意义上,《铁证长堤》这部剧也回应了如何理解我们的被誉为“水上长城”的洪泽湖高家堰大堤,理解这一重要的世界文化遗产——中国大运河的重要组成部分的历史表述问题。这部剧回应了当下社会议题,在继承了优良传统的同时,在形制和内容上大胆的利用现代创新手法,向世界展现属于新时代的中国文化面貌。

注释:

【1】康尔:《一身正气 两坝同筑:评新编历史剧<铁证长堤>》,《新华日报》,2020年11月19日。

【2】李建民:《包公文学研究》,扬州大学博士学位论文,2010年。

【3】李渔:《闲情偶寄》,中国社会出版社,2005年。

【4】邹瑜:《法学大辞典》,北京政法大学出版社,1991年。

【5】克罗齐:《历史学的理论和实际》,商务印书馆,1982年。