椎间孔镜下黄韧带减压对腰椎曲度指数及椎间隙高度的影响

2021-02-26李文升冯良恩张强

李文升,冯良恩,张强

(贺州市人民医院脊柱骨关节外科,广西 贺州 542899)

0 引言

黄韧带是附着于相邻椎板,向外侧延伸至小关节突关节囊的富含弹性纤维蛋白的韧带组织,具有维持脊柱稳定性、保护硬膜外脂肪,维持神经和硬脊膜一定活动度的功能[1]。既往传统腰椎手术时椎板黄韧带等被切除,机体便起动瘢痕修复过程,即发生硬膜与瘢痕组织的粘连[2]。随着医疗水平的不断发展,经皮内镜下腰椎髓核摘除技术(Percutaneous Endoscopic LumbarDiscectomy,PELD)作为一种新型微创手术方式,可以最大程度地保留纤维环、黄韧带的完整性和保持脊柱的稳定性,具有切口小、出血少、创伤小和术后恢复快等优势,目前广泛应用于临床中[3]。本文研究椎间孔镜下治疗腰椎间盘突出症切除黄韧带对腰椎前凸角、骶骨倾斜角、腰椎曲线指数及椎间隙高度的影响。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选择2016年3月至2018年03月在我院进行诊治的120例腰椎间盘突出症患者,纳入标准:(1)临床和影像学检查(DR、CT和MR)确诊为腰椎间盘突出性疾病;(2)临床表现腰痛伴有下肢麻痛、直腿抬高试验及加强试验阳性,下肢症状以一侧为主,经保守治疗效果不明显或无效。排除标准:(1)合并腰部骨折、畸形、肿瘤、感染等疾病者;(2)病变邻近节段出现严重退变者;(3)腰椎椎管狭窄者;(4)既往重大开放腰椎手术史者。将患者按随机数字表法分为观察组与对照组,各60例,其中观察组男27例,女33例;年龄32~71岁,平均(46.82±24.76)岁;L4~5突出36例,L5~S1突出24例;对照组 男37例,女23例;年龄30~70(45.36±25.27)岁;L4~5突出35例,L5~S1突出25例。两组患者在年龄、性别等一般资料比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),具有可比性。本研究经贺州市人民医院伦理委员会审批通过,患者及其家属均对本研究知情同意并且自愿参加。

1.2 治疗方法

两组患者均采用PELD治疗,手术由同一组手术医师完成,采用德国费格椎间孔镜系统。

患者行硬膜外麻醉后取俯卧位,腹部悬空。C型臂X线机定位病变椎间隙,后正中线旁开约8~11cm标记手术切口入路点。依次用一级套针及骨钻钻上关节突,沿导针依次用4、6、7、8号骨钻将上关节突前上方骨质磨除扩大椎间孔,植入椎间孔镜,摘除游离的髓核,(对照组不切除黄韧带)观察组切除部分(约1cm2)黄韧带减压神经根背侧,检查神经根松弛,借助射频热凝成形髓核、纤维环,最后缝合皮肤[4]。

投照方法[5]:腰椎侧位投照时,检查者左侧卧于检查床上,身体冠状轴与检查床垂直,膝与髋屈曲(屈曲约45°),双上肢自然放于前胸。中心线垂直指向患者L3椎体中心,X线管距患者约100cm。所有X线片由同一放射技师进行测量,每例反复测量3次取均值。

1.3 观察指标

比较两组患者术后半年、1年及2年的腰椎前凸角、骶骨倾斜角、腰椎曲线指数及椎间隙高度。

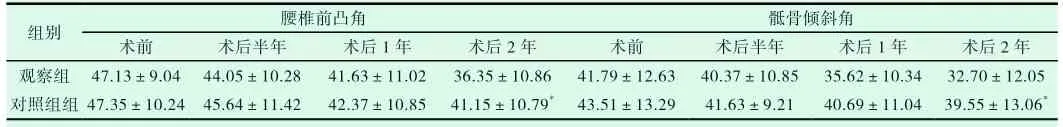

表1 两组患者腰椎前凸角、骶骨倾斜角比较(±s,度)

表1 两组患者腰椎前凸角、骶骨倾斜角比较(±s,度)

注: 与观察组比较,*P<0.05。

?

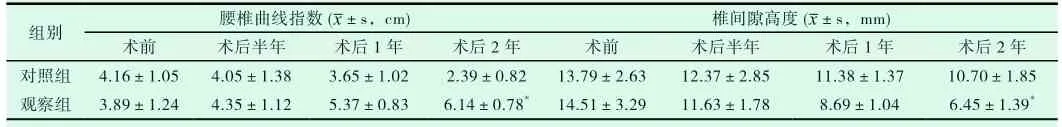

表2 两组患者腰椎曲线指数及椎间隙高度比较

站立位摄腰椎侧位DR,在DR侧位片上测量腰椎曲线指数(index of lumbar spinal curvature,LCI)、腰椎前凸角(Cobb角)及骶骨倾斜角(sacrum slant angle,SSA)的值。采用Seze法测量LCI:在腰椎侧位DR上自T12椎体的后下角至S1的后上角作一连线,此连线与腰椎各椎体后缘的弧形连线形成一弓。弓顶点正常情况下在L3椎体后缘中点上,弓顶点至弦的垂直距离为LCI,正常值为18-23mm。腰椎前凸角度的测量:采用Cobb法(Cobb角),经L1上终板与S1上终板延长线所做垂线的夹角。SSA的测量:S1上终板延长线与水平线相交的锐角[6]。

椎间隙高度[7]:使用腰椎侧位片,在L4/5、L5/S1上下终板之间前中后3个位置测量椎间隙高度取平均值,得到椎间隙高度。将L4/5椎间隙高度称为H4,L5/S1椎间隙高度称为H5,正常值为10-13mm。

1.4 统计学分析

2 结果

2.1 两组患者腰椎前凸角、骶骨倾斜角、腰椎曲线指数及椎间隙高度比较

两组的腰椎前凸角、骶骨倾斜角、腰椎曲线指数及椎间隙高度比较,差异均有统计学意义(F组间=376.241,P组间<0.001;F组间=134.617,P组间<0.001),其中术后半年及1年观察组的腰椎前凸角、骶骨倾斜角、腰椎曲线指数及椎间隙高度与对照组比较(均P>0.05);术后2年观察组的腰椎前凸角、骶骨倾斜角、腰椎曲线指数及椎间隙高度小于对照组(P<0.05);两组的腰椎前凸角、骶骨倾斜角、腰椎曲线指数及椎间隙高度均有随时间变化的趋势(F时间=861.532,P时间<0.001;F时间=36.597,P时间<0.001);分组与时间均有交互效应(F交互=61.423,P交互<0.001;F交互=13.267,P交互<0.001)。见表1-2。两组患者随访期内,均未发生腰椎间盘突出复发及腰椎退变性滑脱。

3 讨论

腰椎间盘突出症(lumbar disc herniation,LDH)是骨科临床上的常见病、多发病之一。随着我国社会发展,腰椎间盘突出症患者逐年增多,西方总发病率15.2%~30%,国内统计约为20%[8]。黄韧带是附着于相邻椎板,向外侧延伸至小关节突关节囊的富含弹性纤维蛋白的韧带组织,其具有维持脊柱稳定、保护硬膜外脂肪的功能[1]。既往传统腰椎手术时黄韧带被切除,椎管内脂肪失去黄韧带保护也消失殆尽;一般来说,手术造成的椎管损伤难以由原来解剖结构再生,而是通过瘢痕组织来修复[2]。

正常的腰椎有生理前凸,维持人体的生理曲线、平衡姿势等。腰椎的稳定依靠骨性结构和相关联的肌肉系统来维持,前者包括腰椎间盘与后方小关节构成三关节复合体,被认为被动稳定系统,起主要作用;后者为主动稳定系统[9]。腰椎曲度是腰椎力学平衡的一个指标,其变化可涉及腰椎间盘、小关节、肌肉、黄韧带等多方面。腰椎曲度的改变为机体的防御性反射,会影响到三关节复合体,加速腰椎整体退化和失稳,与黄韧带减压有一定的相关性[10]。

黄韧带减压术后,腰椎稳定性受到影响,甚至出现腰椎曲度的改变[11]:当腰曲变直时,身体重心前移,腰椎间盘负荷增加,后方纤维及后纵韧带受髓核后移的压力增加,椎间孔镜下摘除髓核术后,椎间盘往往存在脱水、变性及容积减小的病理状态,患者术后持续的学习工作姿势、频繁的躯干运动等活动,即可能引起腰椎间盘突出再次复发[12]。本研究中,两组患者随访期内,均未发生腰椎间盘突出复发,可能与随访时间较短有关。当腰曲前凸增加时,重力后移,关节囊松弛而失稳,将使小关节剪切应力增大,易致退变,使小关节软骨退变、小关节增生内聚,致腰椎管和神经根管狭窄。

椎间孔镜下黄韧带减压术后,患者因腰椎退变导致腰椎前凸丢失过多所导致腰椎椎间高度下降。龚克[13]等认为:通过研究发现在保留黄韧带的情况下,腰椎椎间高度保持稳定,不随年龄的改变而改变。侯海燕[14]等认为椎间孔镜术后不存在植入物支撑椎间隙,由于减除了部分黄韧带,术后可能会出现腰椎椎间隙高度下降或腰椎不稳定等情况。随着黄韧带减压术后时间的推移,腰椎发生不同程度的退变,腰椎前凸角发生变化,这种变化也发生在腰椎椎间角度上,同样影响到了腰椎椎间高度。本研究结果显示,术后1年内两组腰椎前凸角、骶骨倾斜角、腰椎曲线指数及椎间隙高度差异无统计学意义,说明椎间孔镜下治疗腰椎间盘突出症保留或切除黄韧带,术后近期腰椎曲度指数及椎间隙高度无明显差异。术后2年两组腰椎前凸角、骶骨倾斜角、腰椎曲线指数及椎间隙高度差异有统计学意义,说明椎间孔镜下治疗腰椎间盘突出症保留黄韧带,对术后远期腰椎曲度指数及椎间隙高度的维持有积极意义。

椎间孔镜下手术治疗腰椎间盘突出症,并发症主要包括神经损伤、撕裂硬膜囊、髓核再突出、术后腰椎不稳、术后腰腿疼痛等。本课题纳入病例术后均未出现以上并发症,可能与随访时间较短有关。

综上所述,椎间孔镜下治疗腰椎间盘突出症保留黄韧带对术后远期对腰椎前凸角、骶骨倾斜角、腰椎曲线指数及椎间隙高度的维持有积极意义。