连片特困区乡村振兴与农村减贫的时空耦合分析

2021-01-27耿林玲

钱 力,耿林玲

(安徽财经大学经济学院,安徽蚌埠233030)

贫困是一种社会物质生活和精神生活贫乏的综合现象,也是人类发展历程中一直要解决的问题。我国作为全球最大的发展中国家,贫困问题一直是经济社会发展进程中必须应对的重要挑战(黄承伟,2017)[1]。1978 年改革开放以来,我国在农村减贫实践中基本经历了体制改革推动减贫、大规模开发式减贫、减贫攻坚、全面小康减贫以及提升减贫质量五个阶段(孙咏梅,2018)[2],探索出一条符合中国国情的农村扶贫开发道路。随着脱贫攻坚战的全面打响,农村贫困人口大幅减少,区域性整体减贫成效明显,贫困群众生活水平大幅提高,贫困地区面貌明显改善,为稳步推进乡村振兴,实现农业强、农村美、农民富的现代化强国目标增添了新动能,夯实了基础(高静等,2020)[3]。乡村振兴是我国农村发展阶段性战略的延续和在新时代的提升,当前重点任务依然是脱贫攻坚(杨玉珍、黄少安,2019)[4]。摆脱绝对贫困是实施乡村振兴战略的前提和基础,只有农村减贫成效明显,才能为实施乡村振兴战略提供坚实的基础(姜列友,2018)[5]。乡村振兴为减贫提供动力和保障,在乡村振兴战略实施过程中进一步完善基础设施和公共服务体系,壮大人力资本,完善乡村治理(王国勇、赵丽萍,2017)[6];优化生态环境,巩固产业基础(万江红、苏运勋,2016)[7]等都为农村减贫提供内生动力和外生活力。

全国14 个连片特困区基本覆盖了绝大部分贫困地区和深度贫困群体,是实现全面小康社会的难点。连片特困区多位于高原地区、山地丘陵区,特别是三大阶梯的过渡带,分布地区往往是革命老区、民族地区或边境地区,呈现“老、少、边、穷”四个特征(李裕瑞等,2016)[8]。生态环境脆弱、水资源短缺、人地矛盾突出、基础设施不完善等因素使得稳步推进乡村振兴和长期有效减贫面临巨大的挑战。连片特困区的乡村振兴与农村减贫同样面临着贫困人口受教育程度低、健康状况差、产业基础不牢、公共服务体系不健全、城乡发展机制不完善、农村贫困人口老龄化等问题(Liu 等,2015)[9]。一方面,连片特困区乡村振兴的发展保障农村减贫的有效性和长久性;另一方面,农村减贫又推动着乡村振兴战略的稳步推进。连片特困区乡村振兴与农村减贫相互影响、相互支持,将二者有机结合、协调推进是2020 年实现全面脱贫后相对贫困和乡村振兴战略交汇时期的必然选择。

1 文献综述

近年来,乡村振兴和农村减贫引起广大学者的关注,梳理文献发现已有研究大致可以分为三个方面。一是单独研究乡村振兴问题,如利用层次分析法和熵值法(张挺等,2018)[10]、AHP 方法(郭豪杰等,2019)[11]、AHP 与Delphi 法相结合方法(郑兴明,2019)[12]测算权重,围绕各自构建的指标测算乡村振兴水平,自乡村振兴战略实施以来在其具体对象、与新型城镇化的内在关系、乡村旅游业的发展定位以及对“乡土文明”的执迷固守等方面存在一些认知偏差,难以稳妥扎实地推进其进一步发展(曹宗平、李宗悦,2020)[13],因此,创新驱动内生发展(张丙宣、任哲,2020)[14]、助力农村金融(罗润东等,2019)[15]、构建新的发展格局与产业体系(胡豹、谢小梅,2019)[16]、开发人才资源(张雅光,2019)[17]等举措势在必行。二是单独研究农村减贫问题,如基于动态变系数模型(田雅娟、刘强,2020)[18]、运用“三临界值”多维减贫成效识别方法(周迪、钟绍军,2019)[19]、基于灰色关联度的多维评价模型(张琦等,2017)[20]测度减贫成效,进一步发现科技减贫(李博等,2019)[21]、金融减贫(董玉峰等,2020)[22]、绿色减贫(王元聪,2020)[23]、产业融合、社会资本和科技创业减贫(张静、朱玉春,2019)[24]等多方面措施都能在一定程度上促使农村减贫。三是交叉研究乡村振兴和农村减贫等问题,乡村振兴主题主要集中于乡村振兴与乡村旅游耦合分析(庞艳华,2019)[25]、新型城镇化与乡村振兴结合研究(叶超、于洁,2020)[26]、农业高质量发展与乡村振兴的联动机理(谢艳乐、祁春节,2020)[27]、乡村振兴背景下劳动力回流研究(王瑞瑜、王森,2020)[28]等方面,农村减贫主题主要集中于经济发展与农村减贫的耦合分析(郭远智等,2019)[29]、土地流转与农村减贫(匡远配、周丽,2018)[30]等方面。此外,乡村振兴与脱贫攻坚衔接问题也备受学者们关注,如王志章等(2020)[31]阐述了乡村振兴与脱贫攻坚的差异与同一性;左停(2020)[32]提出了脱贫攻坚与乡村振兴在政策有效衔接方面存在的困难;王家斌等(2019)[33]认为在脱贫攻坚与乡村振兴战略交汇点,应加强在党建引领、产业支撑、主体力量等方面的统筹衔接,协同推进。

综上所述,学者们越来越关注乡村振兴与农村减贫问题,对乡村振兴水平测度、实现路径和农村减贫的成效进行了深入的研究,关于乡村振兴与脱贫攻坚的理论研究也颇为丰富,但仍存在一些研究空间:首先,大部分农村减贫研究是基于2011 年数据,缺乏考虑政策实施成效的反应时间;其次,大多数贫困成效测度关注贫困发生率、贫困人口等贫困状态指标,处于一种静态视角的评价;最后,对于乡村振兴与农村减贫交叉研究多基于理论层面,定量分析较少。因此,本研究尝试从以下几个方面进行努力:第一,选取相关政策实施2 年后的数据进行测度,更加科学合理地反映减贫效果;第二,运用PSR 模型构造农村减贫的指标体系,从动态视角评价减贫成效更具说服力;第三,研究连片特困区的乡村振兴与减贫成效更具有理论与实践意义。本文基于2014—2017 年14 个连片特困区数据,围绕乡村振兴总要求的5 个维度以及根据PSR 模型构建相关指标体系,对乡村振兴与农村减贫进行评价,同时利用耦合协调度模型分析乡村振兴与农村减贫的耦合协调情况,为连片特困区的乡村振兴战略的推进与2020 年以后相对贫困问题的治理提供借鉴。

2 模型设定与数据说明

2.1 模型设定

2.1.1 熵值法

熵值法是指用来判断某个指标的离散程度的数学方法。可根据各项指标的变异程度,利用熵计算各个指标的权重,为综合评价提供依据。具体计算步骤如下:首先,将数据标准化;其次,分别计算第j 项指标的比重、熵值、熵冗余度以及各指标权重;最后,计算乡村振兴总体得分。

2.1.2 PSR 模型

PSR 是环境质量评价学科中生态系统健康评价子学科中常用的一种评价模型。它是一个动态的模型结构,其中包括压力(pressure)、状态(state)、响应(response)三个方面的指标:压力是人们在政治、经济、社会等维度上的活动所产生的影响;状态是指在压力因素的作用下,环境状态的变化以及经济社会的发展状况;响应是指针对当前的状态,政府、社会组织以及人们会做出什么决定或采取什么行动来改变当前状态,使之变得更好(谢小青、黄晶晶,2017)[34]。PSR 模型涵盖政治、经济、社会、文化、生态等各个方面,是一个全面系统的评价模型,广泛应用于生态环境、自然资源等领域的评价研究,也运用于经济、社会领域(章磊等,2019)[35]。

贫困系统与生态系统类似,农村减贫中各要素之间以及减贫活动中涉及的主体与环境都会发生交互作用,处在一个动态平衡状态。连片特困区因其各方面条件的限制,所能依靠和利用的资源较少,人力、土地资源很大程度上对减贫活动产生压力。在这种压力情况下,农村减贫的状态也会随之变化,而农村减贫状态的改变会对外传递,促使政府、社会等扶贫组织对此作出响应,推动减贫进一步发展。同时,这种响应措施也会改善连片特困区基础设施体系、更加科学合理地利用人力、土地资源,产生正向的压力,因此,整个系统具有有机循环的特征,作用传导机制见图1。

图1 农村减贫评价的PSR 模型框架

2.1.3 耦合协调度模型

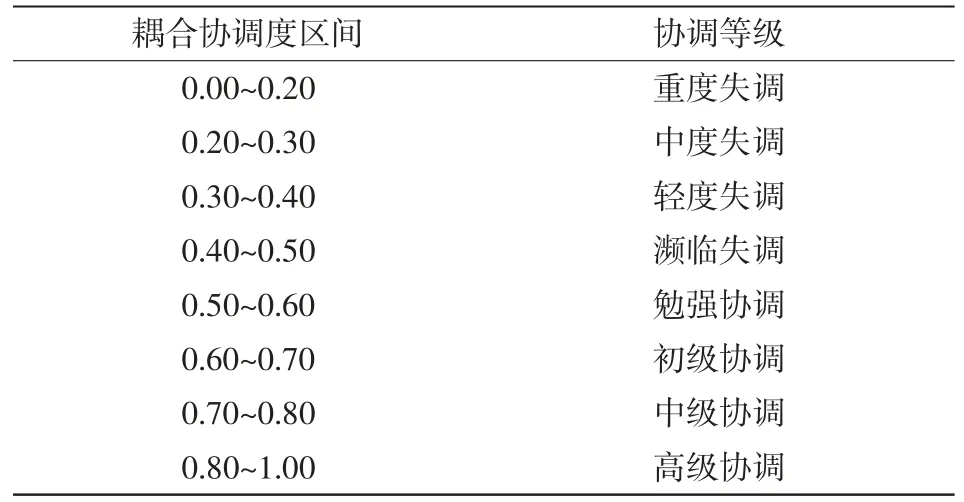

耦合是指两个或两个以上的系统或运动形式通过各种相互作用而彼此影响的现象(生延超、钟志平,2009)[36]。耦合度是用来表述系统或要素间协同作用的程度,乡村振兴和农村减贫两个系统的协调状态是通过各自要素产生相互影响的程度体现。为了更好反映两个系统互动发展的整体功效与协同效应,需要建立两个系统间的耦合协调度模型,这样不仅可以评判两者之间的交互耦合协调程度,还可以反映两者发展水平的相对高低情况(魏鸿雁等,2020)[37]。具体过程如下,首先对数据进行标准化,通过熵值法测算权重,计算出u1、u2,接着计算C=,最后计算T=α×u1+β×u2和,其中,u1是乡村振兴系统,u2是农村减贫系统,C 是耦合度,α、β 是待定系数,这里均取为0.5,T 是综合协调指数,D 是耦合协调度,具体耦合协调度等级分类见表1。

表1 乡村振兴与农村减贫耦合协调度评价标准

2.2 指标体系构建

2.2.1 乡村振兴评价指标体系

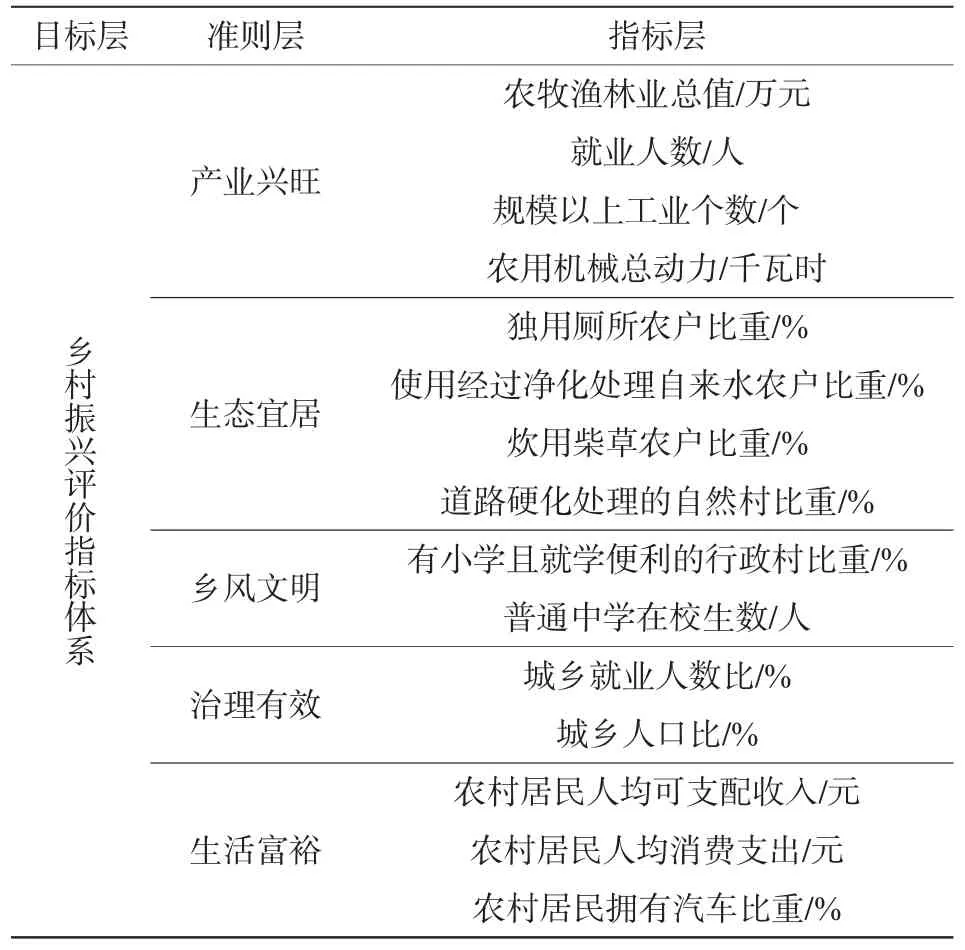

根据乡村振兴战略“五大要求”和14 个连片特困区共性指标,在可得性基础上选择权威性数据,科学合理地构建乡村振兴评价指标体系,见表2。

表2 乡村振兴评价指标体系

产业兴旺是乡村振兴的重点,农牧渔林业总值、规模以上工业个数反映各类产业发展现状,就业人数反映投到产业上的人力资源,农用机械总动力反映农业生产现代化水平。生态宜居是乡村振兴的关键,独用厕所农户比重、使用经过净化处理自来水农户比重、道路硬化处理的自然村比重反映农村生活环境的卫生整洁程度以及出门便捷程度。乡风文明是乡村振兴的保障,有小学且就学便利的行政村比重、普通中学在校生数反映地方政府及群众对教育的重视程度,一定程度上也反映出乡村的风貌。治理有效是乡村振兴的基础,城乡就业人数比、城乡人口比反映城乡融合发展进程以及城乡差距。生活富裕是乡村振兴的根本,农村居民人均可支配收入、农村居民人均消费支出反映农村居民的生活富裕程度,农村居民拥有汽车比重反映农村居民的生活质量。

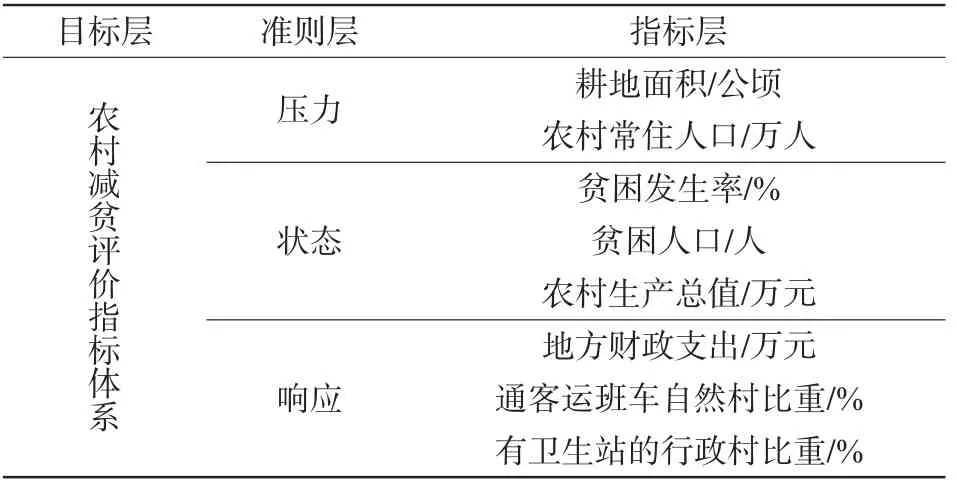

2.2.2 农村减贫评价指标体系

围绕PSR 模型框架,从压力、状态、响应三个方面选取8 个指标反映农村土地和人口等资源对减贫产生的压力、农村减贫状态、扶贫主体对此作出的响应,构建农村减贫评价指标体系,见表3。

连片特困区所能利用的资源较少,人口、土地资源很大程度上影响减贫成效,农村劳动力短缺会严重影响农业以及工业的人力资源支撑力度,土地贫瘠、耕地面积小也会严重影响农业现代化的发展,给农村减贫带来负面压力。贫困发生率、贫困人口直接反映农村的贫困状况,农村生产总值反映农村减贫力度以及状态。地方财政支出直接反映当地政府对减贫状态的响应力度,通客运班车自然村比重、有卫生站的行政村比重反映在具体基础设施上作出的响应质量。

表3 农村减贫评价指标体系

2.3 数据说明

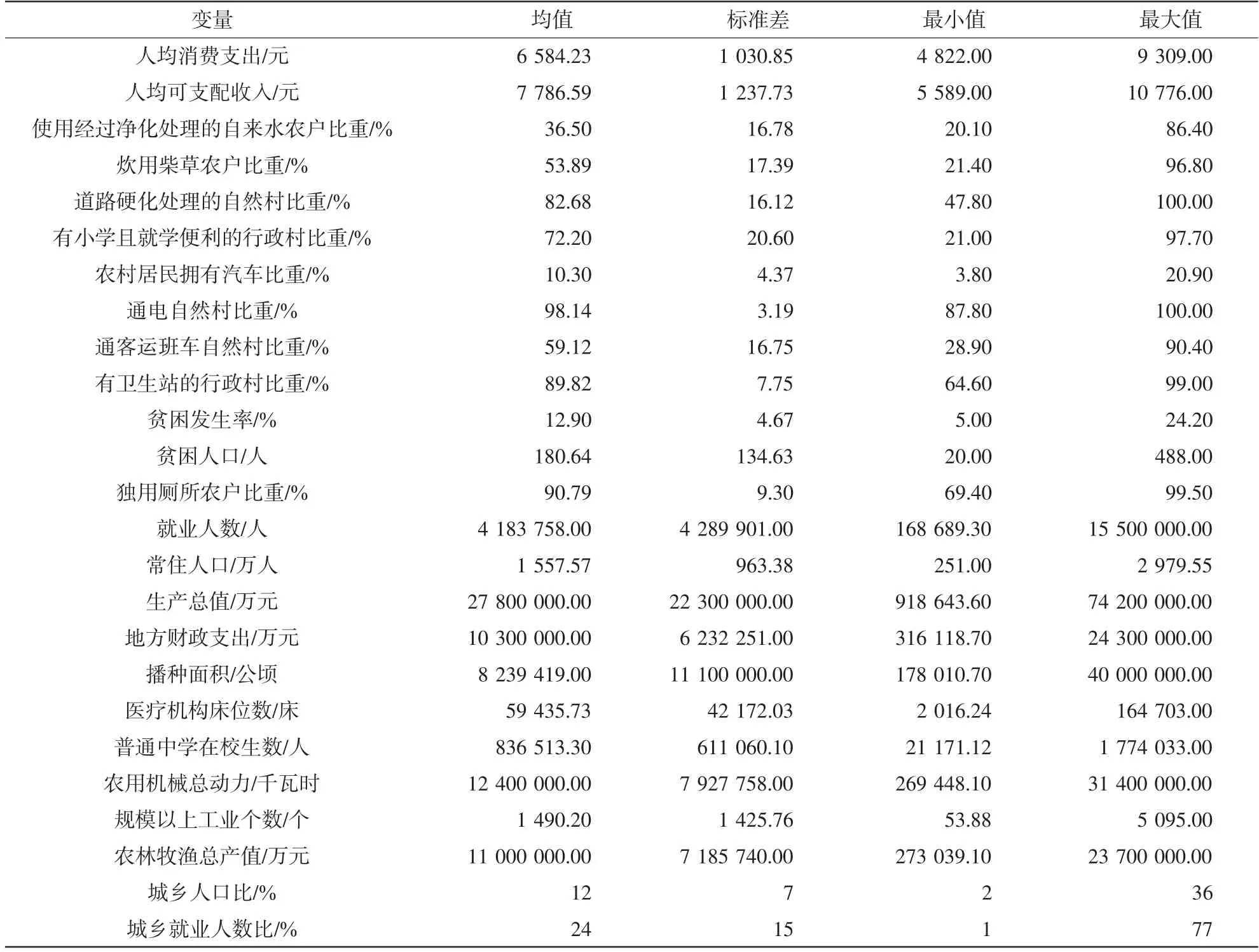

本文数据主要来源于《中国农村贫困监测报告》《中国县域统计年鉴》、各省市县统计年鉴、国民经济与社会发展公报。考虑到自2011 年扶贫开发政策实施两年后进行农村减贫评价更为合理科学,并且最新数据更新到2017 年,因此,样本研究时间定为2014—2017 年。考虑到各项指标在计量单位和数量级间存在差异,因此,在实证分析前需要对全部指标数据进行标准化处理,数据标准化处理如下:X′=(X-Xmin)/(Xmax-Xmin),原始数据描述性统计见表4。

表4 数据描述性统计

3 实证分析

3.1 乡村振兴发展水平分析

利用熵值法得出2014—2017 年连片特困区乡村振兴评价值,以便对片区间的差距进行比较,见表5。从乡村振兴整体评价值来看,连片特困区乡村振兴发展水平存在片区差异,大别山区乡村振兴评价值最高,吕梁山区乡村振兴评价值最低,两者相差达0.329,发展差距尤为明显。探索指标层发现,吕梁山区产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效等指标层远远低于大别山区。武陵山区、秦巴山区、滇黔桂石漠化区乡村振兴评价值较高,介于0.3~0.4 之间。四省藏区、滇西边境山区评价值较低,普遍低于0.2。六盘山区、大兴安岭南麓山区、南疆三地州区、罗霄山区、乌蒙山区、燕山—太行山区、西藏山区乡村振兴发展处于中等水平,普遍介于0.2~0.3。

表5 连片特困区乡村振兴评价值

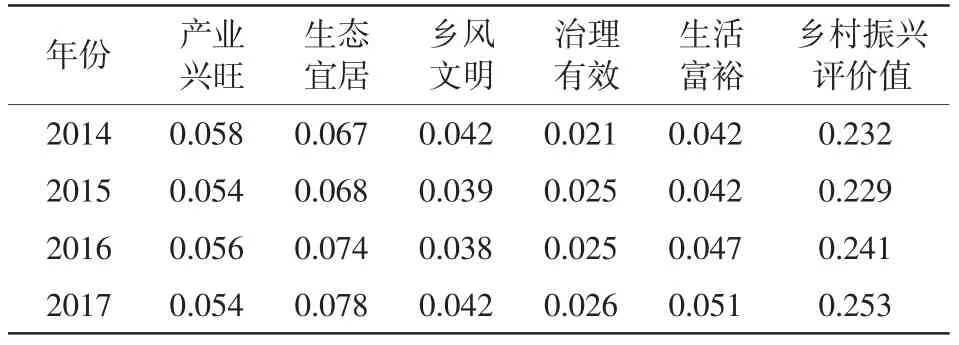

为了进一步分析连片特困区乡村振兴发展水平的时序特征,计算得出14 个片区每年的乡村振兴评价值,见表6。连片特困区乡村振兴评价值2015 年有小幅下降,但整体上2014—2017 年保持持续上升态势,从0.232 上升为0.253,整体上升幅度较小,乡村振兴发展较为缓慢。产业兴旺指标层2014—2017 年也是呈波动下降的态势,乡风文明指标层在2015 年、2016 年也有所下降,对乡村振兴评价值下降影响较大。

表6 2014—2017 年连片特困区乡村振兴评价值

3.2 农村减贫发展水平分析

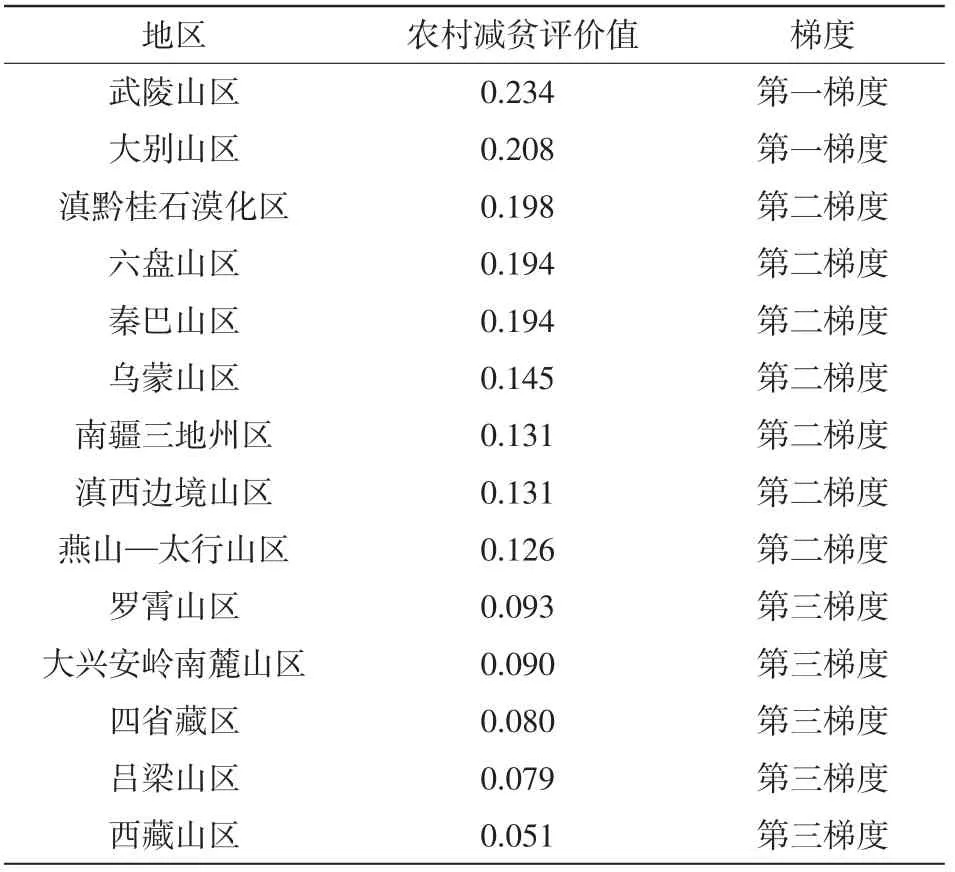

为了更好地分析连片特困区农村减贫情况的区间差异,计算得出每个片区2014—2017 年农村减贫评价值,见表7。根据表7 数据,可将各片区农村减贫总体水平分为三个梯度:武陵山区、大别山区处于第一梯度,介于0.2~0.3;滇黔桂石漠化区、六盘山区、秦巴山区、乌蒙山区、南疆三地州区、滇西边境山区、燕山—太行山区处于第二梯度,介于0.1~0.2;罗霄山区、大兴安岭南麓山区、四省藏区、吕梁山区、西藏山区处于第三梯度,普遍低于0.1。探索部分片区减贫效果不乐观的原因可能为:吕梁山区气候干旱缺水,水土流失问题严重;西藏山区贫困代际传递力强,抵抗贫困能力差;大兴安岭南麓山区无霜期天数短、温度低,严重影响农作物生长;罗霄山区本身交通欠发展,加上地表生态环境脆弱,减贫效果也不大;四省藏区水资源短缺,生产与生活用水受限,减贫更受挑战。

表7 连片特困区农村减贫评价值

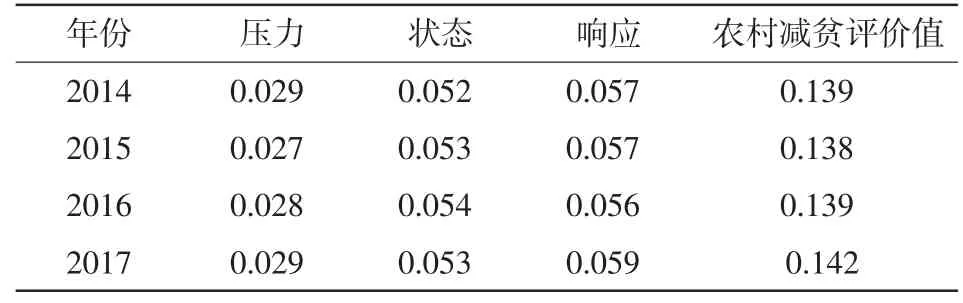

进一步分析连片特困区农村减贫的时序特征,计算得出14 个片区每年农村减贫评价值,见表8。从表中可以看出连片特困区整体农村减贫评价值基本保持上升的态势。2015 年,农村减贫评价值有所下降,探索发现压力指标层2015 年下降较为明显,表明农村人口、土地等资源的减少制约着农村减贫的进一步发展。

表8 2014—2017 年连片特困区农村减贫评价值

3.3 乡村振兴与农村减贫的耦合协调分析

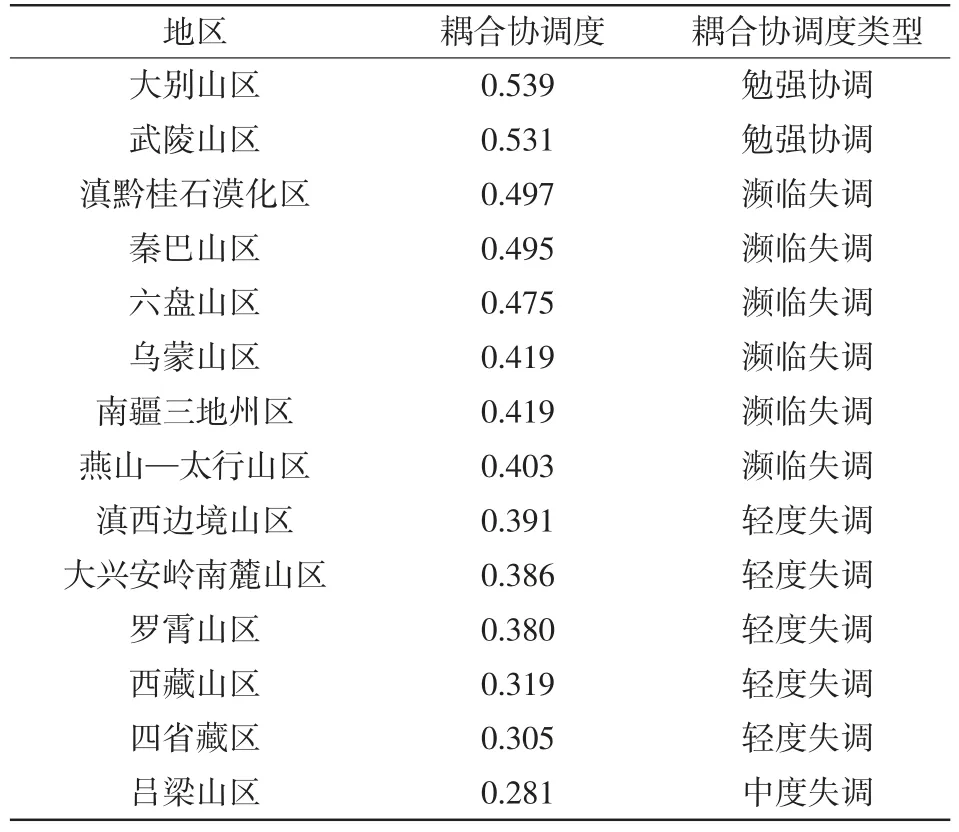

利用耦合协调度模型得出2014—2017 年14个连片特困区乡村振兴与农村减贫耦合协调度,并计算出2014—2017 年的平均耦合协调度以便对区域间的差距进行比较,见表9。从整体协调度来看,2014—2017 年14 个连片特困区的协调度不高,普遍低于0.6,处于勉强协调水平及之下状态。探索原始数据发现,耦合协调度较低的吕梁山区、四省藏区、西藏山区等片区普遍人均消费支出、人均可支配收入、地区生产总值和财政支出指标在14 个连片特困区中相对较低。医疗、教育等基础设施也是相对其他片区较落后,规模以上工业个数也较少,给农村居民收入和就业带来的辐射作用较小。

表9 连片特困区耦合协调度类型

从表10 中可以看出,耦合协调度高的片区数在增加,耦合协调度低的片区数在下降。2014 年耦合协调度处于勉强协调的有3 个片区,处于中度失调的有2 个片区,处于濒临失调的有4 个片区,处于轻度失调的有5 个片区。2017 年,连片特困区乡村振兴与农村减贫耦合协调度处于勉强协调片区数增加为4 个,滇黔桂石漠化区从濒临失调上升为勉强协调;处于濒临失调片区数增加为6 个,滇西边境山区、大兴安岭南麓山区从轻度失调上升为濒临失调;处于轻度失调片区数下降为3 个;吕梁山区耦合协调度依然处于最低的中度失调。从空间分布来看,东南部片区耦合协调度一直处于协调度较低的状态,腹部地区耦合协调度处于较高的状态,呈现出北高南低、边缘低于腹部的格局。从耦合协调度变化空间看,从处于低协调度的东南部大片区和东北部小片区演化成东南部小片区和东北部小片区,其中,西南片区耦合协调度上升明显。

表10 2014—2017 连片特困区耦合协调度评价值

4 结论与对策建议

4.1 研究结论

围绕乡村振兴“五大要求”构建乡村振兴评价指标体系,根据PSR 模型构建农村减贫评价体系,对乡村振兴和农村减贫水平进行评价,并运用耦合协调度模型计算乡村振兴和农村减贫的耦合协调情况,得出以下结论。

(1)连片特困区乡村振兴发展水平保持缓慢上升的态势,各片区发展水平差异明显。连片特困区乡村振兴评价值普遍低于0.5,整体水平不高,但总体发展水平呈上升的态势。片区间的乡村振兴发展水平存在差异,大别山区乡村振兴评价值最高,吕梁山区乡村振兴评价值最低。武陵山区、秦巴山区、滇黔桂石漠化区乡村振兴评价值较高,四省藏区、滇西边境山区评价值较低,六盘山区、大兴安岭南麓山区、南疆三地州区、罗霄山区、乌蒙山区、燕山—太行山区、西藏山区乡村振兴发展处于中等水平。

(2)连片特困区农村减贫发展水平呈上升态势,片区略有差距。根据2014—2017 年连片特困区农村减贫评价值可得出:武陵山区、大别山区处于第一梯度;滇黔桂石漠化区、六盘山区、秦巴山区、乌蒙山区、南疆三地州区、滇西边境山区、燕山—太行山区处于第二梯度;罗霄山区、大兴安岭南麓山区、四省藏区、吕梁山区、西藏山区处于第三梯度。连片特困区整体上农村减贫评价值保持上升态势,在脱贫攻坚等一系列政策的推动下将继续呈向好态势发展。

(3)连片特困区乡村振兴与农村减贫耦合协调度普遍不高,且存在区间差距,但差距在逐渐缩小,呈现北高南低、边缘低于腹部的格局。根据表9耦合协调度数据可知:大别山区和武陵山区处于勉强协调;滇黔桂石漠化区、秦巴山区、六盘山区、乌蒙山区、南疆三地州区、燕山—太行山区处于濒临失调;滇西边境山区、大兴安岭南麓山区、罗霄山区、西藏山区、四省藏区处于轻度失调;吕梁山区处于中度失调。耦合协调度低的片区数继续下降,片区间差距进一步缩小。东南部片区耦合协调度一直处于较低的状态,腹部地区耦合协调度处于较高的状态,呈现出北高南低、边缘低于腹部的格局。

4.2 对策建议

当前,解决深度贫困地区的深度贫困问题既是连片特困区乡村振兴重点任务,也是2020 年全面脱贫后相对贫困治理面对的重点任务。随着2020年全面小康的实现,从绝对贫困进入相对贫困阶段,与此同时,乡村振兴战略的开展也进一步推进,在这二者交汇时期,既需要把握重点、补齐短板、全面推进乡村振兴,又要因地制宜、精准制定减贫发展模式,加快乡村振兴与农村减贫的有效衔接,实现共同富裕目标。

(1)把握重点、补齐短板,推进乡村全面振兴。基础设施完善是乡村振兴的重要基石,要加强农村公路建设为农业工业发展服务,确保饮用水安全,升级供电系统,确保居民用电稳定,尽快实现互联网宽带和4G 移动网络全覆盖,迎接“互联网+”新机遇。根据本地地理优势、文化特色、要素资源,积极培育特色产业,依据当地文化背景开展乡村旅游,推动农村一二三产业融合,带动乡村振兴的发展。乡村振兴战略稳步推进,激活人才、土地、资本要素是重点。创建培训平台,加快培育新型职业农民,积极号召相关人员返乡创业,加强与就近高校和科研单位的合作,完善农村土地流转体系,引导资本向农产品加工业、农村服务业、农村旅游业等方面投资。

(2)立足因地制宜视角,精准制定减贫发展模式。六盘山区、吕梁山区面临着同样的气候干旱缺水、水土流失问题,应加快水土流失治理,积极创新干旱农作物的加工,延长产业链,建立特色农作物产业基地。秦巴山区自然灾害频发,因灾返贫特征尤为突出,应加强公共设施建设,提高应对灾害的意识和能力。西藏山区贫困代际传递力强,减贫效果得不到进一步巩固,应注重教育、医疗等公共服务体系的完善,提高当地居民的知识水平以及应对疾病的能力。乌蒙山区、滇黔桂石漠化区、南疆三地州区矿产能源资源丰富,应积极有序进行能源基地建设和矿产资源开发。大别山区、武陵山区、燕山—太行山区、罗霄山区作为革命老区,可以依托红色文化,积极进行旅游开发。大兴安岭南麓山区、滇西边境山区、四省藏区凭借自身地理优势,根据本地特色文化以及自然风光发展旅游文化产业,积极开展“互联网+”模式,发展电子商务带动农产品销售。

(3)推动乡村振兴与农村减贫有效衔接,加快实现共同富裕。要科学合理制定2020 年后农村减贫向乡村振兴过渡政策,连片特困区相对其他贫困地区返贫风险更大,适当考虑脱贫地区扶贫政策继续执行,巩固农村减贫成果和乡村振兴发展成效。要坚持以人为根本,乡村振兴与农村减贫最终是为了满足人民的物质精神需要,切勿搞形式主义,加强对基层领导干部监督,发挥好基层政府为人民谋幸福的作用。要构建乡村振兴与农村减贫的衔接机制,科学制定连片特困区全面脱贫向乡村振兴过渡政策,确保贫困治理成效的可持续性。要注重总结在治理连片特困区贫困问题过程中的经验,把其逐步运用于乡村振兴战略的实践。在进入相对贫困阶段,积极汲取乡村振兴过程中乡村治理的要素资源,巩固农村减贫成果。