新型冠状病毒肺炎肺部磨玻璃影鉴别诊断的研究

2021-01-10姚志刚王浩彦李云霄

聂 姗 姚志刚 何 馨 王浩彦 徐 波 王 军 李云霄

自2019 年12 月起,湖北省武汉市发现多起不明原因病毒性肺炎病例,引起国家及世界卫生主管部门关注。 2020 年1 月7 日,世界卫生组织(WHO)确认致病病原并命名为2019-新型冠状病毒(2019-new coronal virus,2019-nCoV)[1]。 该病毒感染所致的肺炎称为新型冠状病毒感染的肺炎(corona virus disease 2019,COVID-19)。 该病毒传染性强,人群普遍易感,主要经呼吸道飞沫和密切接触传播,有聚集性发病的特点,其临床症状缺乏特异性,以发热、干咳、乏力为主要临床表现,重症患者可迅速出现呼吸困难等症状[2-3]。 随着疫情的快速蔓延,我国其他地区及境外也相继发生了此类病例,截止2020 年3 月1 日17 时,全国内确诊病例累及达79 971 例,疑似病例851 例,死亡2 873 例,治愈36 157 例。 北京的情况也不容乐观,快速有效的诊断对于疫情的控制至关重要,在患者出现发热及上呼吸道症状,且不能明确流行病学接触史,核酸检测结果未回报的情况下,早期准确辨别本病胸部CT 影像学特点有利于早期诊断、及时隔离与治疗。 最新的文献报导[4]提出双肺野外带分布磨玻璃密度病变为COVID-19 早期影像的特异性表现。 在这种疫情流行的特殊时期,临床医师对于胸部CT 表现为磨玻璃影往往会过度敏感,本研究回顾性分析了8例经本院影像学诊断不除外COVID-19 的病例,旨在正确识别磨玻璃密度病变影像鉴别的关键点,早期诊断,合理治疗。

资料与方法

1.临床资料 收集北京友谊医院2020 年1 月至2020 年2 月,在呼吸内科收治患者。 入选标准:患者具有上呼吸道症状,伴或不伴呼吸困难,伴或不伴发热;胸部CT 诊断为不除外COVID-19;本院PCR 实验室初筛痰或咽拭子2019-nCoV 核酸检测至少2 次(间隔24 h 采样)证实为阴性。

2.观察指标 所有患者均给予单间隔离治疗及医护人员防护。 ①患者一般情况,年龄,性别,流行病学资料等。 ②记录患者症状及临床特点。 ③实验室检查:血常规,CRP,降钙素(PCT),血气分析,痰病原学,血病原学检查、血生化等。 ④影像学检查肺部CT:患者采用仰卧位,采用GE Optima CT680 Scanner,检查范围是全肺螺旋CT 扫描,管电压为120 kV,自动管电流,图像层厚1.25 mm,层间距1.25 mm。 采 用 标 准 肺 窗(窗 位-600HU, 窗 宽1600HU)纵膈窗(窗位40HU,窗宽400HU)。 由两名具有5 年以上工作经验的影像科医师独立分析,对病灶的位置、形态、边缘、密度进行评价。 对于患者复查的CT 影像,均与患者前片进行比较。 最终结论综合两名医师意见,综合得出结论。

3.统计学处理 计量资料采用均数±标准差表示。 计数资料采用例数和百分比表示。

结 果

1.患者一般情况及临床资料 北京友谊医院2020 年1 月2 月,呼吸内科收治胸部CT 诊断不除外COVID-19,本院PCR 实验室初筛痰或咽拭子2019-nCoV 核酸检测至少2 次阴性的患者共计8例,其中4 例男性,4 例女性,发病年龄17~73 岁,中位年龄61.5 岁。 8 例患者均否认武汉市居住史或旅游史。 无明确与武汉人员接触史。 7 例患者经治疗后均好转出院,1 例患者死亡(表1)。

2.主要临床症状及临床特点 8 例(100%)患者均有咳嗽咳痰等呼吸道感染症状。 发热7 例(87.5%),其中5 例(62.5%)最高体温>38.5 ℃。 7例(87.5%)出现胸闷、呼吸困难症状。 既往病史:2例(25%)患者否认既往病史。 余6 例(75%)均患有慢性病史,2 例恶性肿瘤病史,目前化疗药物治疗;1 例类风湿关节病史,长期激素及免疫药物治疗。

3.实验室检查 5 例患者(71.4%)外周血白细胞正常。 8 例患者淋巴细胞绝对值及淋巴比例降低,hs-CRP 增高。 2 例(25%)患者降钙素原增高。8 例患者氧合指数均低于正常值,7 例(87.5%)氧合指数低于300 mmHg (1 mmHg =0.133 kPa),其中2 例(25%)患者氧合指数<200 mmHg,符合急性呼吸窘迫综合征(ARDS)诊断。

2.影像学表现及影像复查动态变化 8 例患者的胸部CT 各具特点,共同影像学表现为磨玻璃密度病灶,除此以外还可见支气管血管束增粗,小叶间隔增厚,实变影,铺路石征、树芽征、气道陷闭等影像学表现。 7 例经过对因治疗后,复查了胸部CT,肺内病变较前缩小吸收好转。 1 例患者死亡(表2)。

讨 论

COVID-19 是一类在武汉最先发现报导的新型病毒感染所致的肺炎,其病毒传染性强,人群普遍易感。 北京作为高风险地区[3],从2020 年1 月27 日开始出现确诊COVID-19 病例开始,截止到2020 年3 月1 日,北京市累及确诊COVID-19 病例数已达413 例,死亡8 例。 临床医师应当尽早辨别出疑似病例,尽快进行隔离,明确诊断,控制疫情的蔓延。

COVID-19 确诊需要呼吸道标本或血液标本经过实时荧光反转录-具合酶链反应(reverse transcription-polymerase chain reaction, RT-PCR)检测2019-nCoV 核酸阳性,或病毒基因测序与已知2019-nCoV高度同源[2]。 目前临床确诊应用最广的是实时荧光RT-PCR,但存在容易产生假阴性、检测时间较长等缺点。 放射学作为诊断是COVID-19 诊疗过程中重要的一环,具有高效、直观等优点,其价值在于早期发现病变、判断病变性质,评估疾病严重程度,以利于临床进行分型。 根据中华医学会放射学分会提出的COVID-19 影像学诊断指南[5],COVID-19 的CT 表现分为3 个阶段,早期、进展期和重症期。 ①早期:单发或多发的局限性磨玻璃密度病变及间质病变,病灶多位于肺外带或胸膜下,可见细支气管充气支气管征。 ②进展期:多发新病灶出现,原病灶范围扩大、病变融合,会出现不同程度的实变,形态不规则。 ③重症期:双肺弥漫性实变,呈“白肺”表现。国内外学者[4]提出COVID-19 早期的胸部CT 表现具有双肺野外带分布磨玻璃密度病变及间质性病变的特征,但随疾病进展影像表现无明显特异性。 在此列举我院确诊的2 例COVID-19 胸部CT 表现。

表1 患者一般情况及临床特点

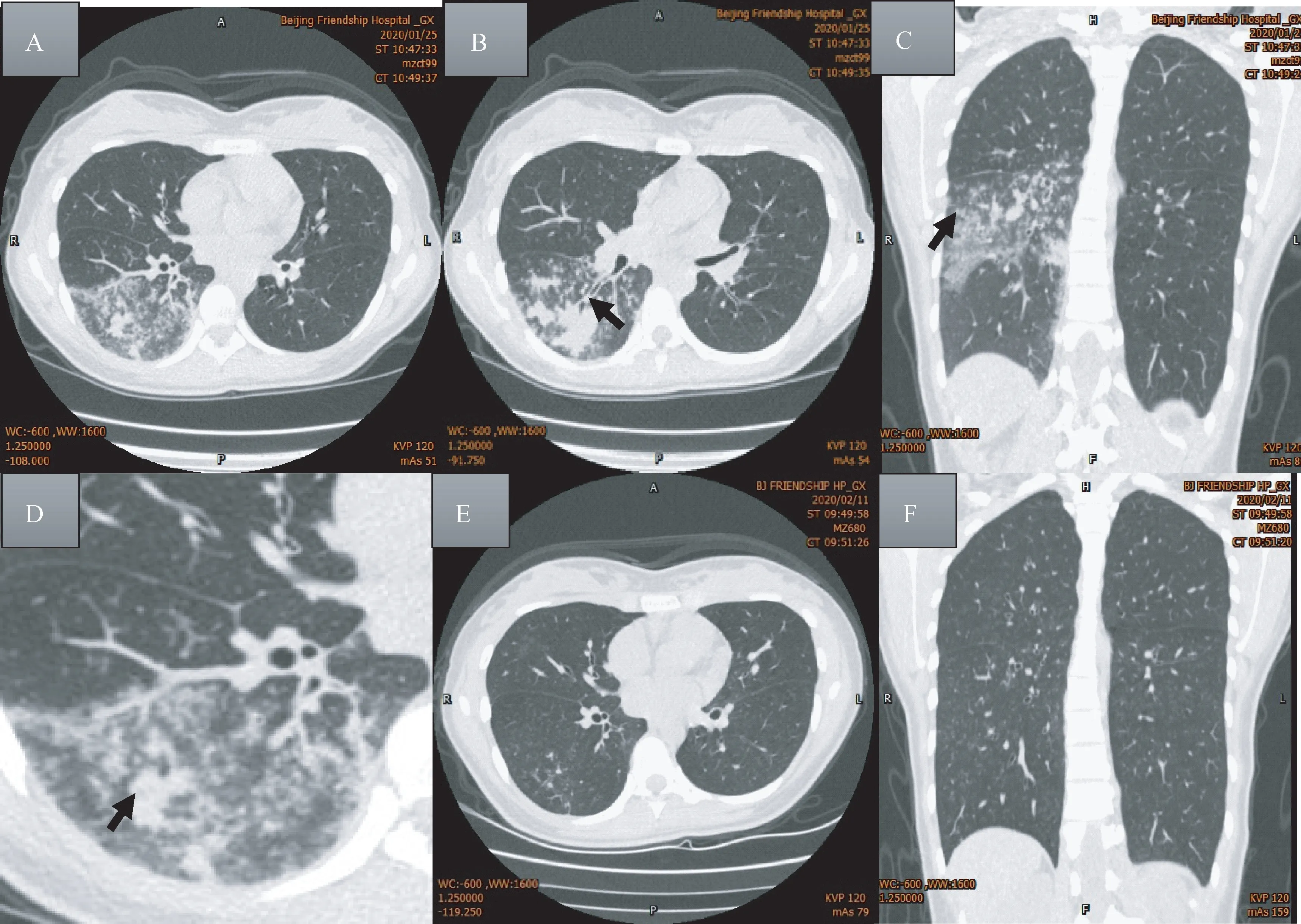

表2 患者胸部CT 影像学资料特点

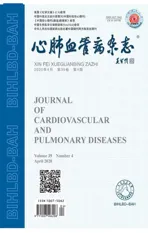

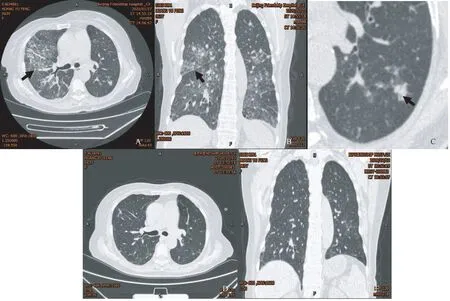

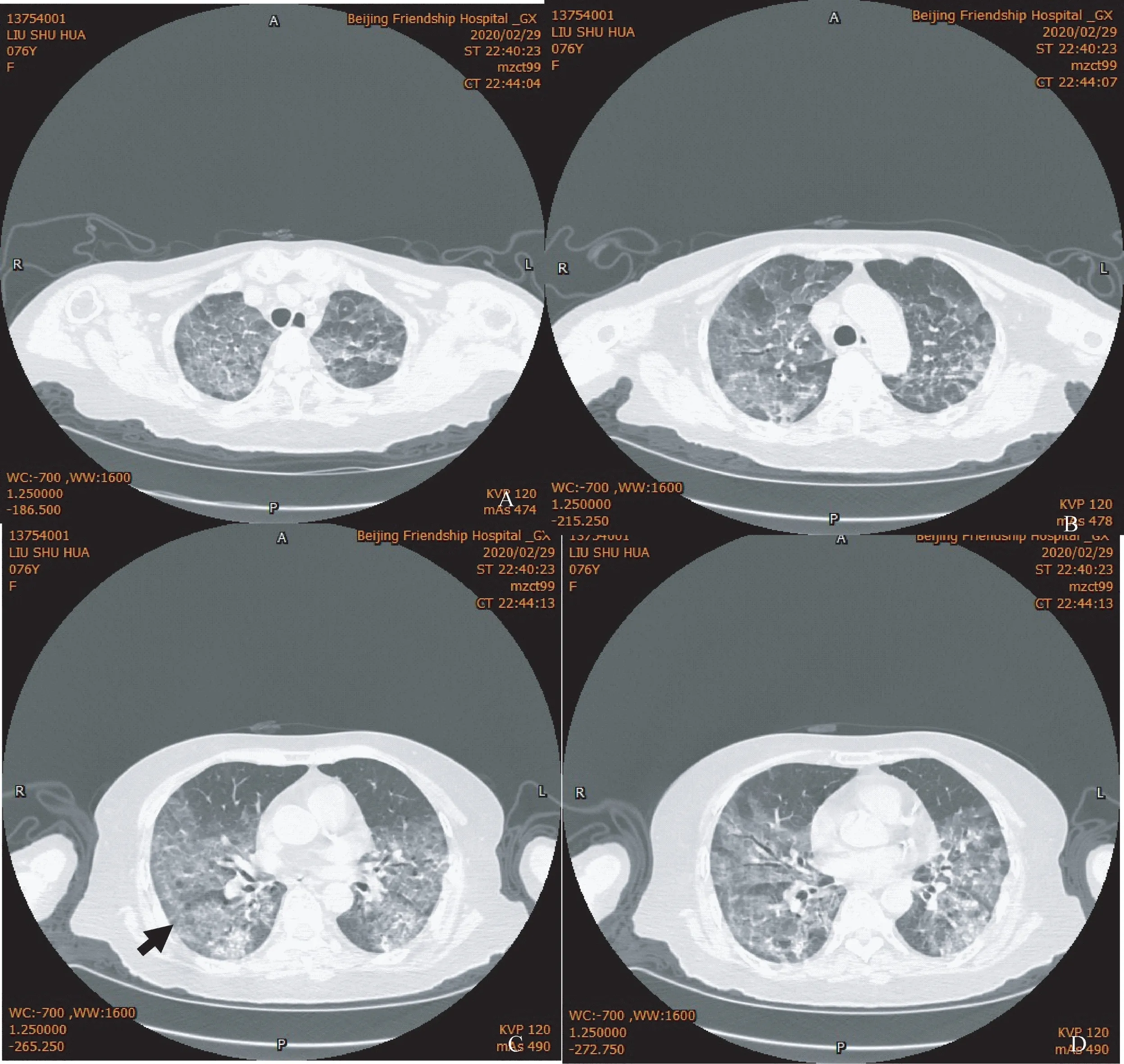

图1 病例1 胸部CT 影像 A~D:首次胸部CT,支原体IgM 抗体阳性,右肺下叶可见多发小叶中心型结节,树芽征(图C 箭头),磨玻璃斑片影,内见斑片状实变影,可见支气管充气征(图D 箭头)。 支气管壁增厚、部分支气管内痰栓阻塞(图B 箭头);E~F:阿奇霉素治疗1 周后复查胸部CT:结节及磨玻璃影较前明显吸收

在目前疫情流行的特殊时期,对于临床症状不典型,流行病学史不明确,实验室检查有限,胸部CT存在磨玻璃影的病例,临床上还需要及时与多种疾病相鉴别。 本回顾性研究共纳入8 例影像学初步判断不除外COVID-19,临床表现及化验检查疑似病毒感染的病例,经过认真分析各自的胸部CT 影像学特点,做出正确的临床诊断,先于RT-PCR 核酸检测结果,使患者得到了及时诊治,减少了不必要的恐慌和医疗资源的浪费。

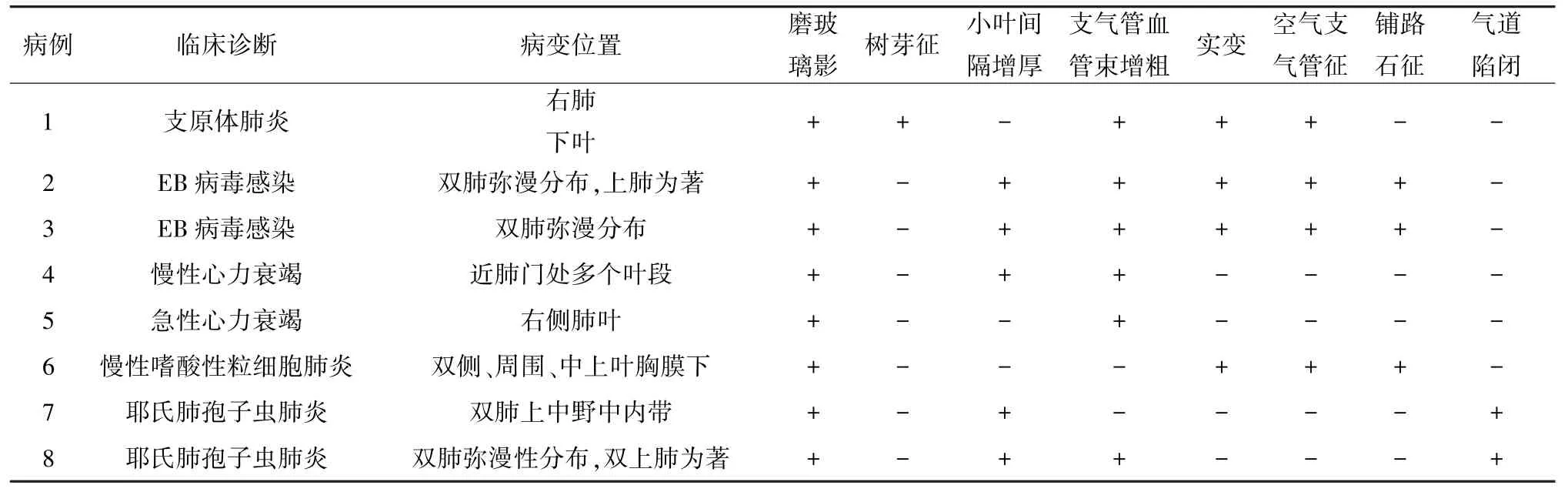

图2 病例2 胸部CT 影像 A~B:首次胸部CT :双上肺分布为主,淋巴管周围多角形结节(A 图箭头),小叶间隔大小不等结节样增厚(B 图箭头),胸膜下结节,伴磨玻璃密度影,呈铺路石征;C ~D:糖皮质激素及抗病毒治疗后复查胸部CT:双肺多发磨玻璃密度影较前明显吸收减少,结节影吸收

第1 例病例诊断为支原体肺炎。 支原体肺炎是最常见的社区获得性肺炎,多见于年龄<60 岁,基础病少的患者,患者临床表现多为持续咳嗽,无痰或痰涂片检查未发现细菌,肺部体征少,外周血白细胞常<10×109/L。 支原体一旦与宿主组织结合,会产生过氧化氢和超氧化物。 这些过氧化物对气道上皮细胞及其相关纤毛造成损伤[6]。 除此以外,肺炎支原体会激发宿主潜在细胞介导免疫反应,导致炎症发生[7]。 中国2016 版成人社区获得性肺炎诊断和治疗指南[8]指出肺炎支原体肺炎影像学可表现为上肺野和双肺病灶、小叶中心性结节、支气管壁增厚、树芽征、磨玻璃影,病情进展可呈实变。 国外的学者对于支原体肺炎的胸部CT 进行了研究,提出其诊断关键是支气管壁增厚和小叶中心性结节,可有“树芽征”表现[9]。 对于胸部CT 提示小叶中央性结节,树芽征表现,支气管壁增厚,内有痰栓阻塞的患者应考虑支原体肺炎诊断。

第2~3 例病例诊断为EB 病毒感染所致淋巴细胞样间质性肺炎。 EB 病毒(epstein-barr virus,EBV)一种广泛传播的疱疹病毒(人类疱疹病毒4 型),对于免疫功能正常的人群多是亚临床、隐性感染,临床表现多为隐匿性无力,倦怠,发热、咽喉肿痛,若累及下呼吸道表现为痉挛性咳嗽产生少量痰和呼吸困难[10]。 EBV 首先感染的靶细胞为上皮细胞和B 细胞。 EBV 与口咽部上皮细胞的接触后,使病毒复制、释放EBV 至口咽分泌物中,并感染口咽部淋巴组织丰富区域的B 细胞。 感染EBV 的B 细胞是将感染扩散到整个淋巴网状系统[11]。 这2 例患者既往恶性肿瘤病史,目前应用化学药物治疗中,属于免疫功能下降人群,患者入院后完善检查提示EB 病毒感染可能。 文献报导在免疫缺陷的患者中EB 病毒感染可促进淋巴细胞增殖[12]导致患者出现淋巴样间质性肺炎(lymphoid interstitial pneumonia LIP)。早在1992 年研究者已发现LIP 患者的病理标本已证实EB 病毒的基因组显著增加[13],同时在LIP 患者中也观察到再燃性或原发性EB 病毒感染的血清学证据[14]。 LIP 的临床[15]表现以缓慢进行性加重的咳嗽和呼吸困难为主,同时伴有发热,胸痛等症状。 HRCT 表现[15]主要包括双肺弥漫分布的磨玻璃影、间质增厚及边界模糊的小叶中心型结节,及胸膜下结节,支气管血管束增粗及多发囊样气腔。 经糖皮质激素或细胞毒性药物治疗后可得缓解。 对于影像学符合LIP 特点-小叶间隔增厚,伴淋巴管周围及胸膜下结节伴磨玻璃密度影的患者应检测EB 病毒,除外EB 病毒感染。

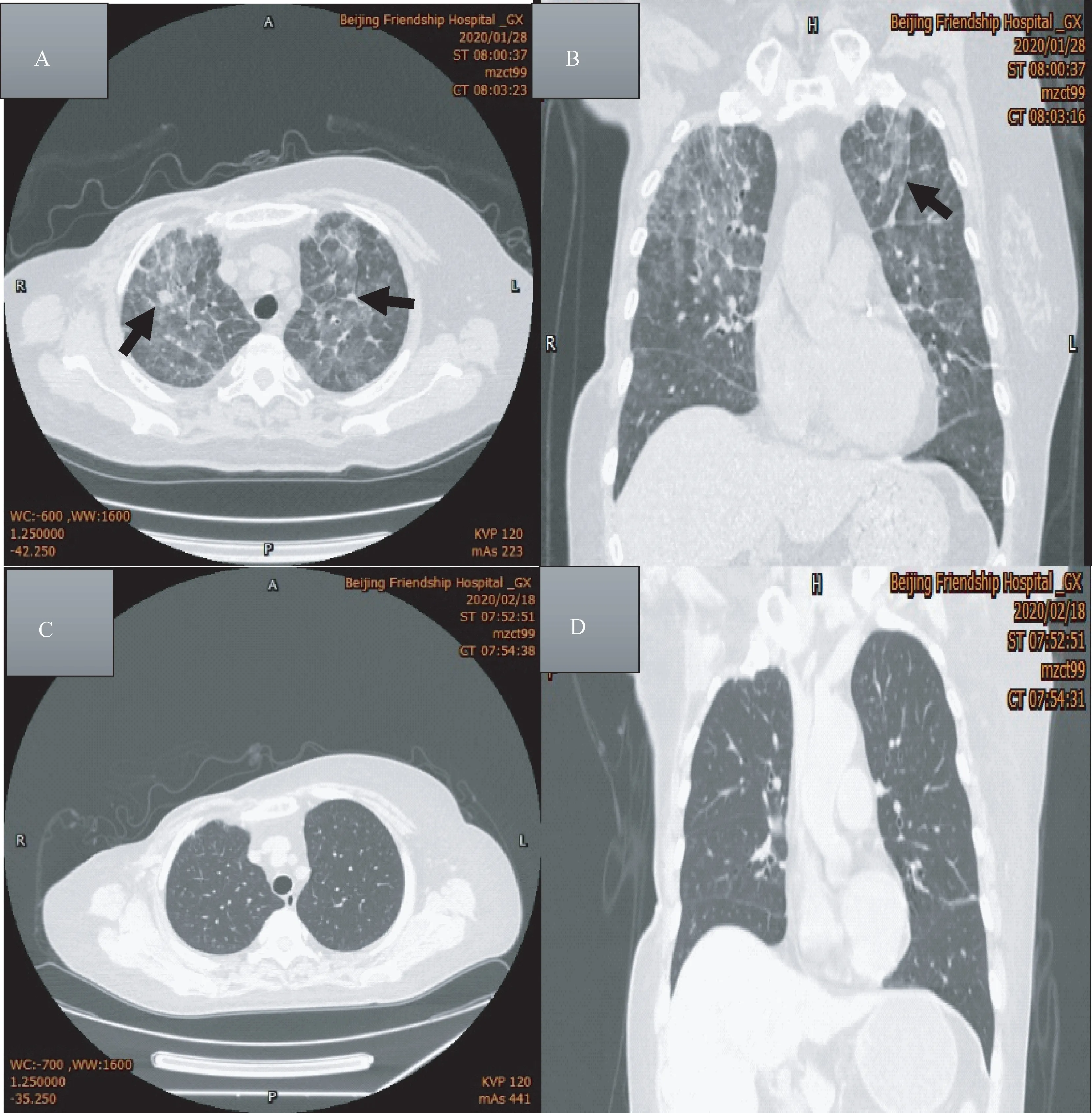

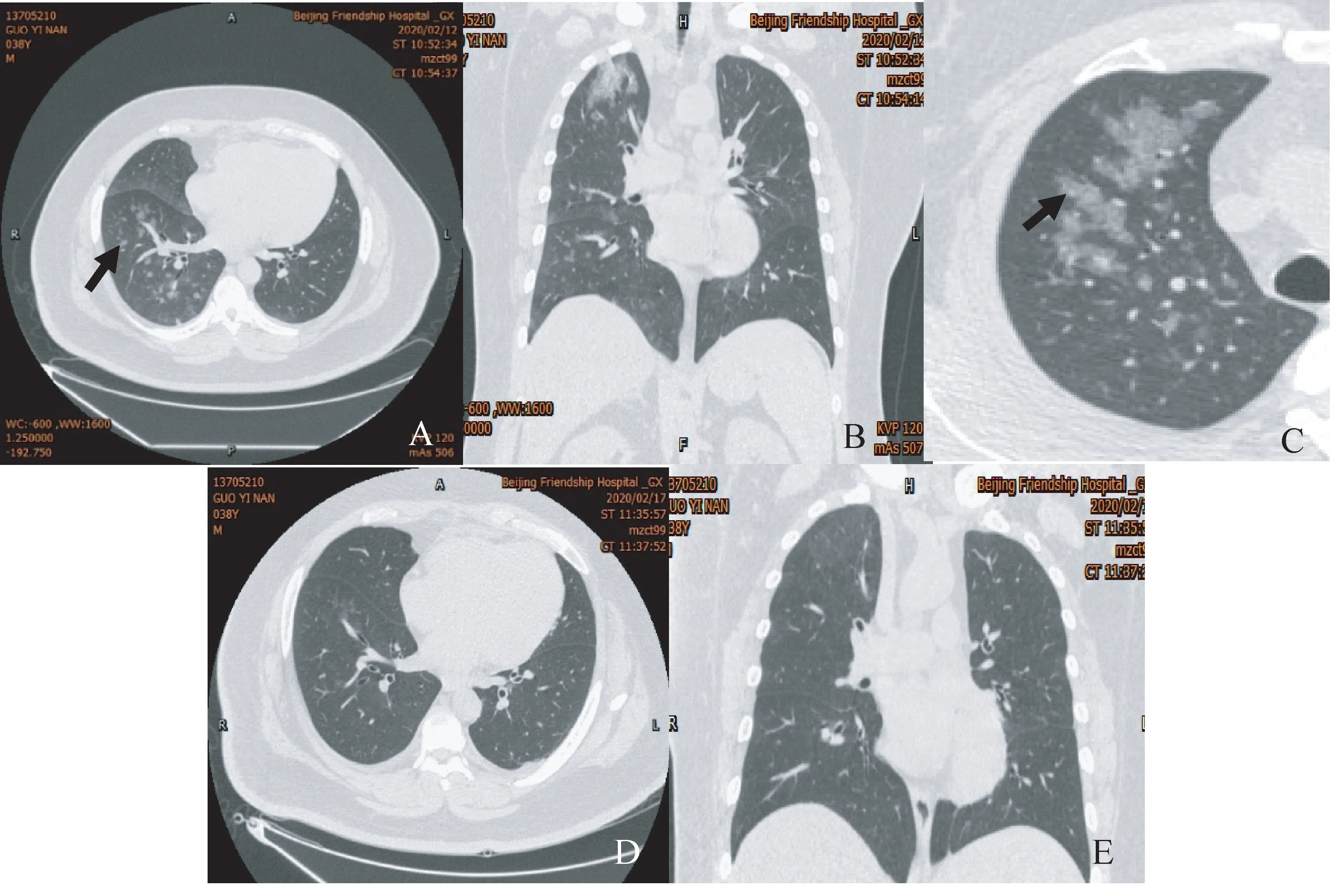

图3 病例3 胸部CT 图像 A~C:首次胸部CT:双肺弥漫性分布,以间质增厚为主,淋巴管周围结节(图A 箭头)及实性结节,实性结节内见支气管气象(图C 箭头),胸膜下结节,叶间裂结节样不平(图B 箭头),伴磨玻璃密度影,呈铺路石征。 肺静脉增粗;D~E:糖皮质激素治疗1 周复查胸部CT 双肺磨玻璃影较前明显吸收,双肺多发磨玻璃结节及实性结节较前吸收、减少

第4 ~5 病例诊断为心力衰竭所致的肺水肿。心力衰竭是各种心脏疾病发展的终末阶段的表现,它主要是由于心脏组织结构、功能异常,导致心室充盈、射血能力受损。 患者临床表现为呼吸困难和乏力,液体潴留(肺水肿及外周水肿)。 当患者出现左心功能不全发生时,心脏的前负荷会增加,使肺静脉血液回流阻力增大,进而使肺静脉压力及肺毛细血管压力增大,血管通透性增加,血管内液外渗至肺间质内及肺泡内,引起间质性肺水肿和肺泡性肺水肿[16]。 慢性心力衰竭由于长期缓慢的心脏负荷加重可导致肺部血管发生结构性损伤,肺部血供逐步从下肺优势转变为上肺优势,在CT 上可显现出增粗的肺内血管分支,以中、上肺野明显[17]。 由于慢性病程使肺内毛细血管压力往往<25mmHg[18],血管内液体逐渐穿透血管壁外渗至肺泡间隔及疏松的支气管、血管周围组织,形成间质型肺水肿,故影像表现为小叶间隔及支气管壁增厚,支气管血管束增粗,肺门模糊增大、可见磨玻璃影。 第4 例患者既往冠心病病史,此次受凉后出现上呼吸道症状,伴发热,喘憋。 胸部CT 表现多个肺段近肺门处分布片状及斑片状磨玻璃影,小叶间隔及支气管壁的增厚,肺静脉增宽,叶间裂坠积效应。 诊断为慢性心力衰竭所致间质性肺水肿。 经强心利尿扩血管治疗后磨玻璃影较前吸收。 急性心力衰竭所致肺水肿是由于急性心脏收缩力减弱,心排血量急剧减少,舒张末压迅速升高,肺静脉回流不畅,肺静脉压快速升高,致肺毛细血管楔压升高超过25mmHg[18],促使毛细血管的血浆大量渗透到肺泡内,形成肺泡性肺水肿。胸部CT 表现为肺门周围分布为主的斑片影及磨玻璃密度影,呈弥漫性分布,内可见支气管充气征,亦见支气管袖口征[19]。 第5 例患者青年男性,既往高血压糖尿病病史,未予诊治。 此次突发咳嗽咳痰呼吸困难半日,急查血心肌酶谱普遍增高,临床诊断为急性心肌梗死。 胸部CT 见右肺磨玻璃片状影,见支气管袖套征, 肺静脉增粗,腺泡样结节影,超声心动图提示二尖瓣前后叶关闭不佳,乳头肌功能不全,考虑患者为二尖瓣关闭不全导致急性心力衰竭所致。 文献报道[20]二尖瓣腱索断裂致使的急性二尖瓣关闭不全,会导致左心房容量增大,突然大幅增加的左心房压力,使肺循环压力瞬间增大,导致局限于右上叶的肺水肿,影像会呈现右侧单侧肺部特异性肺泡性肺水肿征象。 影像上出现以肺门为中心出现的磨玻璃影,伴肺血管增粗的需要结合症状考虑患者是否存在心力衰竭,而以右侧出现的局灶性磨玻璃影、支气管袖套征需警惕二尖瓣乳头肌或腱索功能异常所致的急性二尖瓣关闭不全。

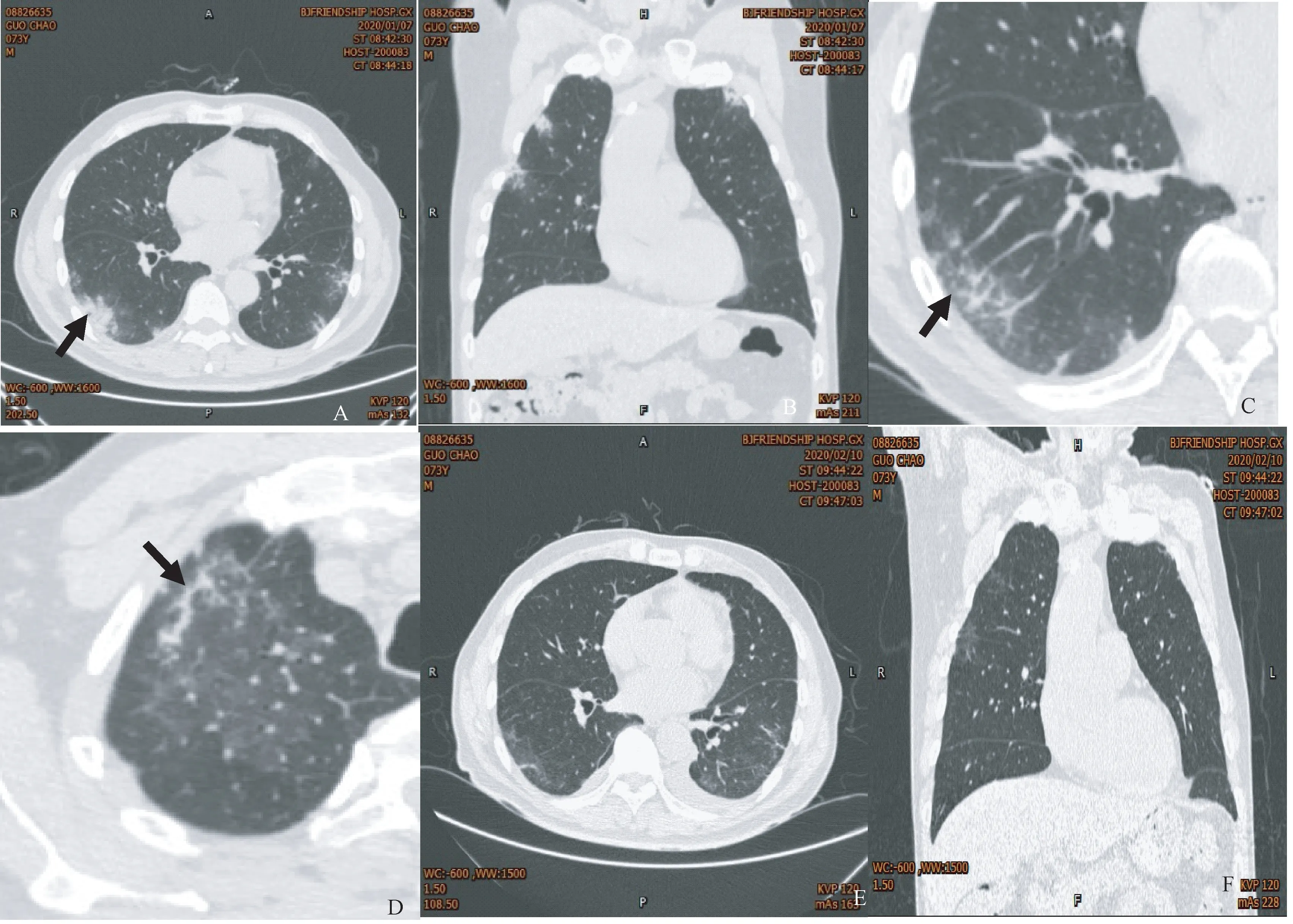

图4 病例4 胸部CT 图像 A~C:首次胸部CT:多个肺段近肺门处分布片状及斑片状磨玻璃影,小叶间隔及支气管壁的增厚,肺静脉增宽。 叶间裂存在坠积效应(B 图箭头);D~E:强心利尿扩血管治疗10 d 后复查胸部CT:双肺磨玻璃影较前吸收,减少

第6 例病例诊断为慢性嗜酸性粒细胞性肺炎(chronic eosinophilic pneumonia, CEP),这是一种以肺间质和肺泡腔中嗜酸性粒细胞显著异常积聚为特征的特发性疾病。 目前此病病因尚不明确,该病起病隐蔽进展缓慢,病程通常超过1 个月,临床表现无特异性,包括干咳、呼吸困难,发热等。 本病病理生理特征为间质和肺泡腔内嗜酸性粒细胞和组织细胞(包括多核巨细胞)浸润[21],其特异性影像学表现为双侧外周或胸膜下非节段性实变影(肺水肿反转征)及磨玻璃影,多累及肺上叶。 除此以外也包括小叶中央型小结节,铺路石征,条状高密度影等。 肺泡灌洗液中嗜酸粒细胞比例>25%为诊断CEP 金标准[22]。 糖皮质激素是治疗CEP 的主要手段[22],但是激素减量阶段或停药后病情复发较为常见,因此激素减量不宜过快,疗程较长。 故对于胸部CT 提示双侧、周围、中上叶胸膜下实变影及磨玻璃影的患者应该警惕CEP。

图5 病例5 胸部CT 图像 A-C:首次胸部CT:右上肺磨玻璃密度片状影,见支气管袖套征(C 图箭头)右下叶多发磨玻璃样腺泡结节影(A 图箭头),肺静脉增粗;D-E:强心利尿扩血管治疗5 d 复查胸部CT:磨玻璃状片影、腺泡样结节较前明显吸收,肺静脉增宽好转

图6 病例6 腹胸部CT 图像 A~D:首次胸部CT:双侧、周围、中上叶胸膜下可见实变影,跨肺叶分布,内可见支气管充气征(A 图箭头),见铺路石征(C 图箭头)可见磨玻璃结节影。 见条状高密度灶(D 图箭头);E~F:应用糖皮质激素治疗(甲强龙40 mg×7d),复查胸部CT:肺部实变影及磨玻璃结节影较前明显减少

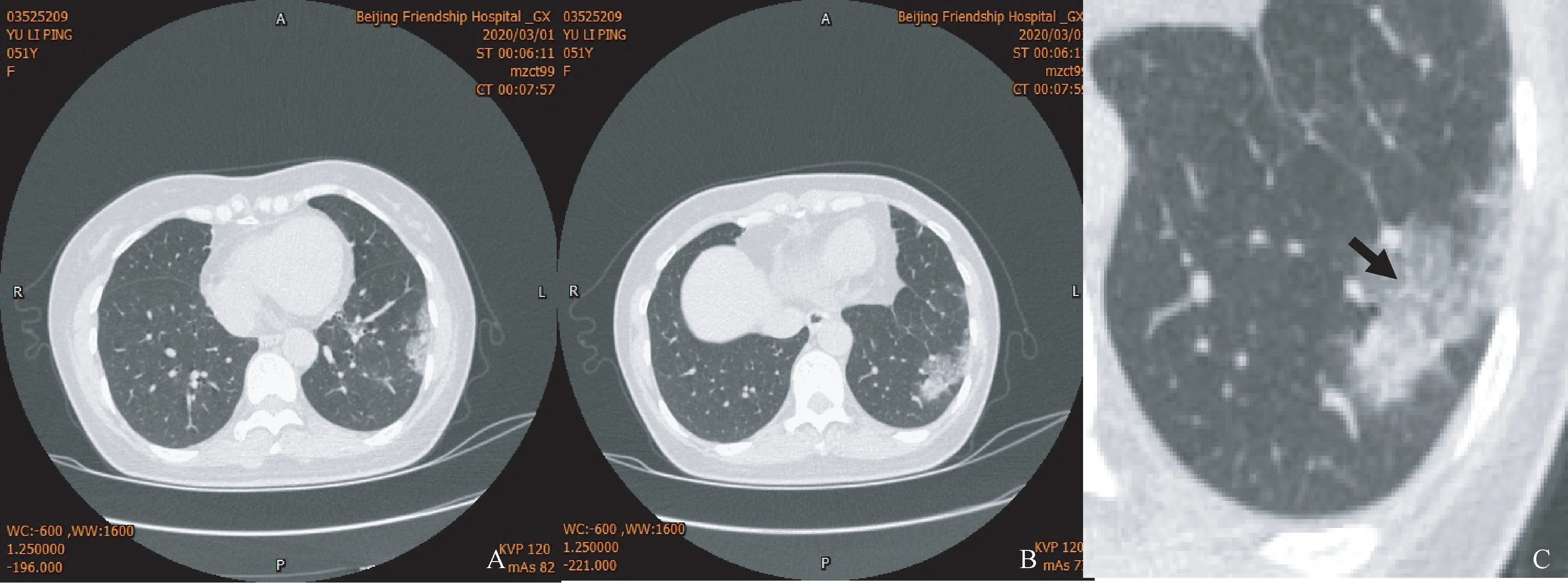

图9 51 岁女性确诊新冠胸部病例图像 A~C:左肺下叶胸膜下磨玻璃密度影,伴小叶间隔及小叶内间隔增厚(C 图箭头)。 2019-nCoV 核酸检测阳性

图10 76 岁女性确诊新冠胸部CT 图像 A ~D:双肺弥漫分布磨玻璃密度影,伴坠积效应,间质(小叶间隔及小叶内间隔)增厚为主,气道陷闭,呈马赛克征(C 图箭头),气管血管管束增粗。 伴部分实变,见空气支气管征。 2019-nCoV 核酸检测阳性

第7 ~8 病例诊断为耶氏肺孢子虫肺炎(pneumocystis jirovecii pneumonia,PJP),这是由耶氏肺孢子虫(pneumocystis jirovecii)引起的呼吸系统机会性感染,是人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV)感染者中最常见最严重的的机会性呼吸道感染。 研究表明[23],耶氏肺孢子虫经内源性及外源性途径侵入肺部后,在肺泡腔内大量繁殖,引起弥漫性肺泡内炎性渗出,肺泡上皮增生。 停留在肺间质内,可引起间质性浆细胞性肺炎,表现为肺间质水肿、肺泡间隔增厚、大量浆细胞及巨噬细胞浸润,使肺泡间质增厚或肺组织实变。 根据我国最新中国艾滋病诊疗指南[24]。 PJP 患者多为亚急性病程,起病隐匿,临床表现为呼吸困难,伴有发热、干咳、胸闷,症状呈现进行性加重,严重会发生呼吸窘迫。 典型胸部CT[10]表现为双肺斑片状或结节状磨玻璃影,以肺中央、肺门周围及上叶分布为著,两肺对称性磨玻璃密度影,形成“马赛克”征,另一常见征象是叠加的小叶间隔增厚, 形成“铺路石”征。 上述改变与肺泡及间质的渗出和细胞浸润等病理改变有关。 这两例病例均为亚急性病程,隐匿性发病,胸部CT 符合PJP 特点-双肺结节状磨玻璃影,小叶间隔增厚,马赛克征。 第7 例患者经磺胺及糖皮质激素治疗后,临床症状明显好转,磨玻璃病变较前吸收。 第8 例患者曾于外院发热门诊就诊,历经10 d连续4 例2019-nCoV 核酸检测阴性,带药居家隔离治疗,延误了诊治,后虽经积极对症支持治疗,仍造成不良预后。 胸部CT 提示以肺中央、肺门周围或上叶分布的双肺磨玻璃结节影,伴小叶间隔增厚的患者需要结合病史除外PJP 诊断。

COVID-19 临床表现不典型,医师临床治疗经验不足,确诊实验需要较长时间。 如何快速做出准确的诊断,对所有的临床医师提出了极大的考验。 本文共收集了8 例影像学表现为磨玻璃密度影不除外COVID-19 的临床病例,通过认真判读分析胸部CT特点,找到影像鉴别的关键点,除外了COVID-19 的诊断。 当然除了本文提到的病例,还需要与其他病毒感染或非感染性疾病相鉴别。 综上所述,在COVID-19 流行期间,熟练掌握肺部磨玻璃影的鉴别诊断,对于早期识别,早期干预,合理治疗,改善患者预后意义重大。