吴锡堂身份考论兼谈其艺术造诣*

2021-01-07吴冰

吴 冰

(中国人民大学 艺术学院,北京 100872)

吴葆贞(1872-1942),亦作葆祯,字锡堂,晚年作夕堂,以字行,山东莱州市(掖县)人,清末宫廷画家,善于花鸟画、人物画和玻璃画。1912年,吴锡堂北上至哈尔滨,“开设哈尔滨早期规模较大的恒大照像馆”[1]396,1942年逝世于哈尔滨。

吴锡堂是一位综合型艺术家,不但精于国画还擅长摄影。早年,他服务于清宫如意馆,民国初年移居哈尔滨,三十年后逝世。在此期间,他不仅创作了大量的中国画和玻璃画,也培养了很多出色的学生,对哈尔滨以及东北大部分地区的国画艺术发展影响深远。他也是中国较早的一代摄影家,从京城带来了具有皇家气质的人像摄影,对哈尔滨的摄影艺术贡献巨大。

目前,国内外对吴锡堂的研究非常匮乏,即使在他艺术创作高峰时期所居住的哈尔滨,也只在市志中记载了223个字,而且其中的生卒年不详,籍贯错误,宫廷画家身份没有证据,对其画风的描述也是一笔带过。但作为艺术发展在特定历史时期不可或缺的重要史料,这段文字一直被到处征引,本文旨在对这些问题作出学术性的考证与研究,避免错误信息继续使用,为进一步研究做好基础性的工作。

一、吴锡堂身份考论

1.出生地考

吴锡堂是山东莱州人,但是《哈尔滨市志》载:“吴锡堂山东蓬莱人”,中央美院教授薛永年延用此论[2]。2018年版的《莱州文史资料》第二辑,在吴锡堂的作品处也标注作者为蓬莱人。但这个信息并不准确,导致错误的原因很有可能是望文生义,吴锡堂作品落款多题“东莱或东莱人”,“东莱”被误读为“山东蓬莱”的缩写。此外,在哈尔滨居住的山东人中蓬莱人较多,特别是吴锡堂之后的书画家多半祖籍蓬莱,因此,传记的作者一概而论,酿成错误。

“东莱”是指吴锡堂家乡莱州(也称掖县)。春秋时期,胶东半岛被中原王朝统称为“东夷”,今莱州和龙口一带是一个小国,史学家称为“莱国”或者“莱子国”。周灵王五年(公元前567),“齐侯灭莱,迁莱于郳,在国之东始称东莱。”[3]8“郳”在今滕州、邹城一带,位于齐都西南,正好与莱国东西相对。汉高祖四年(公元前203),“韩信俘齐王广,灭齐国。汉高祖始置掖县为东莱郡治。”[3]8因此,莱州的文人都喜欢追本溯源,自称“东莱人”,怀念当年一郡首府的优越。

吴锡堂生于莱州市西由镇西北村。西由镇由八个村落连在一起,分别排列在一条东西十华里的街道两侧,吴锡堂居住的西北村在镇中心龙泉村的正北方,俗称“后吴家”,村里多为吴姓。由于回乡期间,吴锡堂已经是哈尔滨恒大照相馆的东家,因此,家乡人称他们为“照相馆家”。“吴锡堂家族的后代至今还生活在这里,他的孙子叫吴鹏云,1958年在西由镇任运输站站长”①,吴鹏云的女儿吴若亭现已86岁,吴锡堂离世时,她只有七岁。

1994年版《莱州文史资料·书画百咏》的作者刘颂年,在第88首下注“吴葆珍,字锡唐,西由人。”[4]383虽然“葆珍”和“锡唐”的“珍”“唐”字错误,但是其他的信息都准确。据西由镇老干部邓汝万讲述,他和吴锡堂的子侄以及在家乡的很多学生都是好友。20世纪50年代,邓汝万在当地的裱画师王隆运家里见过多幅吴锡堂的作品,也得到很多关于吴锡堂的信息。“上世纪30年代吴锡堂回家乡住过一段时间,在家乡画过一些花鸟画,王隆运给他裱过很多画,也得过几幅他赠送的作品。”[2]

2.生卒年考

《黑龙江省志》《哈尔滨市志》《山东莱州市志》均没有明确记载吴锡堂的生卒年,只是说“上世纪40年代初逝世”[1]396,所有文献均在引用此时间。2013年,黑龙江美术出版社出版的《哈尔滨国画百年》,收录了10幅吴锡堂的作品,这些作品经中央美院薛永年教授和哈尔滨老画家赵永安鉴定无误。薛先生精于中国画鉴定,而赵永安则是熟悉吴锡堂画风的吴门再传弟子,两位鉴定的结果较为可信。因此,我们可以从吴锡堂作品的款识中推算出他的生卒年信息。

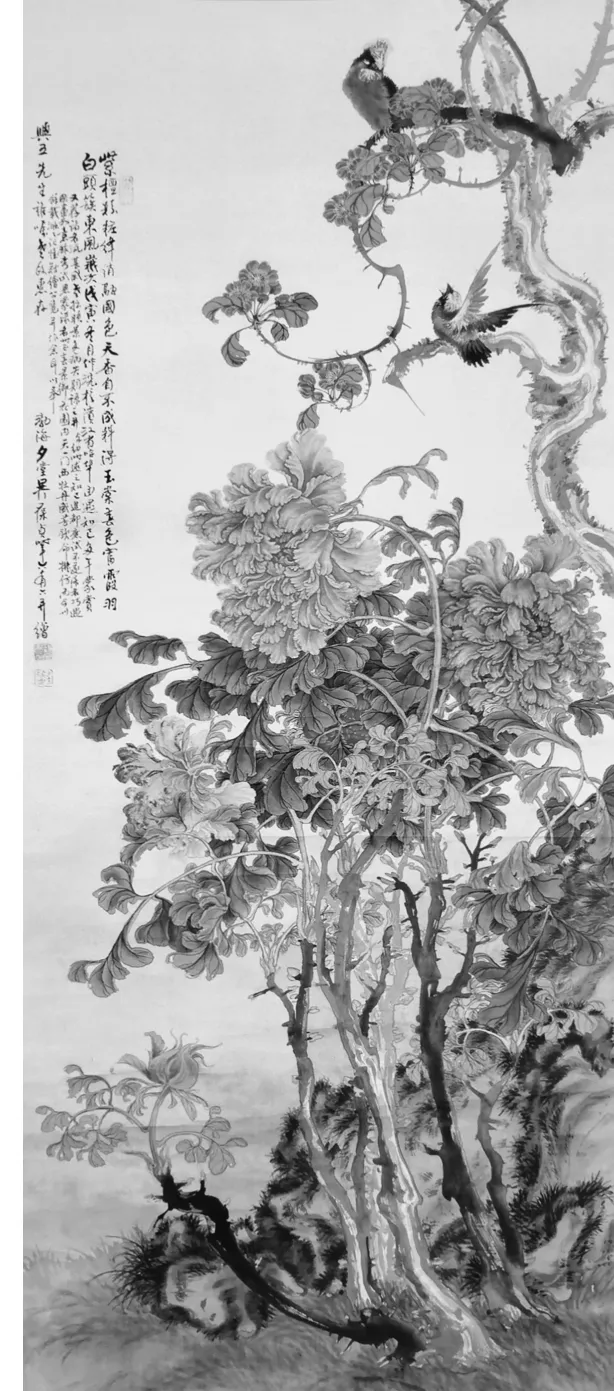

图1 吴锡堂《花开富贵》,57.5cm×137cm,1938年

《夏日虫鸣》《采香图》《幽兰图》画于同一年,即丁丑年(1937),吴锡堂自称时年65岁;《喜上眉梢》和《花开富贵》(图1)画家记载作于戊寅年(1938),时年66岁。此外,莱州画家于叔文是吴锡堂家乡的再传弟子,他收藏了近20幅吴锡堂的作品,多数作品是从其师王占益手中得来。王占益是跟随吴锡堂二十几年的学生,对老师的画风十分熟悉,因此这些作品的真实性也应该没有问题。于叔文的藏品《芭蕉仙鹤图》画于戊寅年(1938),时年吴66岁;《俯仰乾坤》(绶带卷丹图)画于丙子年(1936),时年吴64岁,都与《哈尔滨国画百年》收录作品款识纪年一致。赵永安回忆说:“吴锡堂比我的业师王痴先生大18岁”②,而王痴生于1890年,那么,吴锡堂就应该是1872年生人。综合这几处信息可以证明,吴锡堂是生于清同治十一年,即1872年。

据于叔文回忆说:“吴锡堂70岁离世。”西北村退休干部吴俊章回忆说:“1939年前后,村里有人去哈尔滨看望过吴锡堂,回来不久,就听说吴锡堂去世了。”吴若亭也证明她曾祖吴锡堂过了70大寿后逝世。因此,吴锡堂卒于1942年较为可信。[5]1

3.身份质疑

《哈尔滨市志》载:“吴锡堂是晚清宫廷如意馆主事”[1]396;《莱州文史资料》载:“(吴锡堂)光绪末,在清室如意馆供职”[4]383。在吴锡堂的家乡,人们一致认为他是清末宫廷画家,而且,坊间传闻“吴的堂祖父是内务府总管,他很小的时候就进到宫里学做宫灯,继而成为一名宫廷画师。”③但是,故宫博物院古书画部学者李湜对此提出异议,她在《同治、光绪朝如意馆》一文中,列出同治、光绪两朝陆续在如意馆供职的画士(画师)约计有50人,④名单里并没有吴锡堂或者吴葆祯的名字,也没有“如意馆主事”这一官职,只有“南书房词臣、画院供奉、如意馆承差、司匠长”[6]100等职位,如徐郁、彭蕴章是画院供奉,管邵安、缪嘉蕙是如意馆承差,屈兆麟是最后一任司匠长[7]21。迄今为止,能见到的吴锡堂作品,并没有见到宫廷画家带有“臣×××恭制”之类的题款,更没有这样的图章。

那么,如何认定吴锡堂是如意馆画家?笔者认为至少有以下三个理由:

其一,《哈尔滨市志》属于官方文献,其中“艺术”一节由老美术理论家周正撰写。周正出生于20世纪20年代,早年赴日留学攻读美术史专业,良好的教育背景加之与吴锡堂等老一辈画家接触密切,从材料搜集到撰写过程,均严谨周密,尽管有生卒年、籍贯不准确等一些小的瑕疵,但主体内容应该可靠。

其二,《莱州文史资料·书画百咏》作者刘颂年在诗后注:“吴葆珍,字锡唐,西由人。工画。光绪末在清室如意馆供职。工人物。”[4]383刘颂年在《书画百咏》序言中称此书草稿成于壬子年(1970),作者时年62岁。由此可知,1942年吴锡堂去世时,刘颂年已经34岁,基本是同时代的人。在20世纪30年代,吴返乡居住期间,作为同乡的后学刘颂年主动去接触吴锡堂机会很多,因此,他的说法比较可信。

其三,哈尔滨老画家赵永安,1951年以后一直住在吴锡堂生前住所的二层楼房楼下。彼时仍然住在这里的王国贞是吴锡堂的入室弟子,又是恒大照相馆的职业经理。王国贞经常指导赵永安,学习吴锡堂的画法,并说:“多次亲耳听吴锡堂说过,在如意馆时期是第60位画师”[6]。

4.“恩蒙录名”

李湜的如意馆画师名单出自光绪二十一年(1895)《内务府造办处各作成做活计清档》,第一历史档案馆胶片,简称《清档》。1895年,吴锡堂23岁,而他自己回忆考入如意馆的时候大约是三十四五岁。《花开富贵》款识中记:

紫檀粉妆绛绡融,国色天香自系成。料得玉棠春色富,霞羽白头簇东风。岁次戊寅冬月仲浣,于滨江省哈埠。由遇知己,多年蒙赏,又荐诸名流,甚感!老拙晚景多病,失期,谅之。并,余幼时逑之知己,进都应试,不遂落名。巧遇国画如意馆考试,恩蒙录名。时正春景,御花园内,天一门西,牡丹盛芳,钦命拟仿。而今卅余载,渺渺记忆,敬绘公览,并做念耳。以奉,兴五先生雅嘱,老政惠存。渤海夕堂吴葆贞时年六十有六并绘。[7]9

《花开富贵》作于戊寅年(1938),按照吴的款识“而今卅余载”可知,他考入如意馆是30多年前,应该是1899—1908年之间。即使是1899年,也是“清档”成书的1895年之后,因此,《清档》里不会有吴锡堂的名字。而且,“巧遇国画如意馆考试,恩蒙录名”已明确说明他是通过考试被录入到宫廷画院的。当时画院选拔画家的方式“主要是考试”[8]77或者推荐,“皇室根据需要不定期地向社会上公开招考善画人士入宫,这应该是补充如意馆画家、充实其创作队伍的一项常规工作”[9]100。《清档》中有很多奉圣旨写生牡丹的记载,如:“光绪八年六月二十九日,长春宫总管增禄传旨著如意馆画士张恺、梁德润等,在御花园绘画仿真各色牡丹五十六张,具要细,钦此”[9]105;“光绪十二年四月初一日,长春宫总管刘增禄交白画绢大小四十块,随传旨著如意馆画士张恺、梁德润、陈兆凤、张维明四人,仿照御花园真牡丹画册页二十四开、大小挂轴十六件。”[9]105吴锡堂所回忆的“御花园内,天一门西,牡丹盛芳,钦命拟仿”与上述史实十分吻合。故宫于1925年以后才对市民开放,而1899—1908年间能进入紫禁城御花园天一门奉旨画牡丹的,唯有宫廷的御用画家。

按照吴锡堂的回忆,他从1906年前后进入如意馆,到1912年清帝逊位时离开,可以判断他在宫内供职约为6年左右。此时,正是清王朝内外交困之际,记载不够详尽也未可知。另外,《清档》记载如意馆画家有50余位,李湜只收集到46位,余下的至少4位没有结果,有待进一步考证,而“主事”一职是否存在,尚需资料详证。

二、吴锡堂的艺术风格

1.海派入手,兼学各家

纵观吴锡堂的绘画作品,具有明显的海派风格,他以此入手进而上追费丹旭,以及扬州画派的华喦、清初的恽南田等前辈画家。他画的枝干、花头、叶片都与赵之谦酷似;禽鸟的作画手法在华喦与任伯年之间,较任伯年处理的细致,比华喦的厚重;色彩得自于恽南田和邹一桂,海派画家也多受到恽南田和扬州八怪影响,因此,吴锡堂经任伯年间接得来的概率更高。

吴锡堂从不掩饰他对华喦的偏爱,《锦翠图》中的桂花、萱草、秀石和《位列三台》中的花卉都是小写意的点厾法,这种笔法明显来自于华喦。他至少有6幅作品自题“拟(或模)新罗山人笔法”,如他40岁时(1912)所作《慕菊》、41岁时(1913)所作《位列三台》等。以《藤下玄燕》和两幅花鸟扇面《碧桃白头图》和《菊花蜻蜓图》为代表的一类作品,画得淡雅清新,笔法游刃有余。特别是菊花的刻画,姿态婀娜、色彩冷艳,秉承了常州画派的典型技法,但又突破了常州画派“平面点厾,再勾勒装饰性线条”的传统画法。吴锡堂发挥工笔画的造型优势,在平面中掏出很多层次,既没有勾轮廓线,又没有分体面关系渲染,只是恰当地在湿颜色中点染白粉,通过粉与水色的冲撞体现出花瓣的厚度。枝干和叶片随意点染勾勒,用笔轻松自由,画面疏密得当,形象刻画得深入又不匠气。这一类作品体现了吴锡堂对传统花鸟画的传承,笔墨、章法以至气韵都不逊色于前辈画家。可见,如果他早年没有下过苦功,也很难“恩蒙录名”考入如意馆。

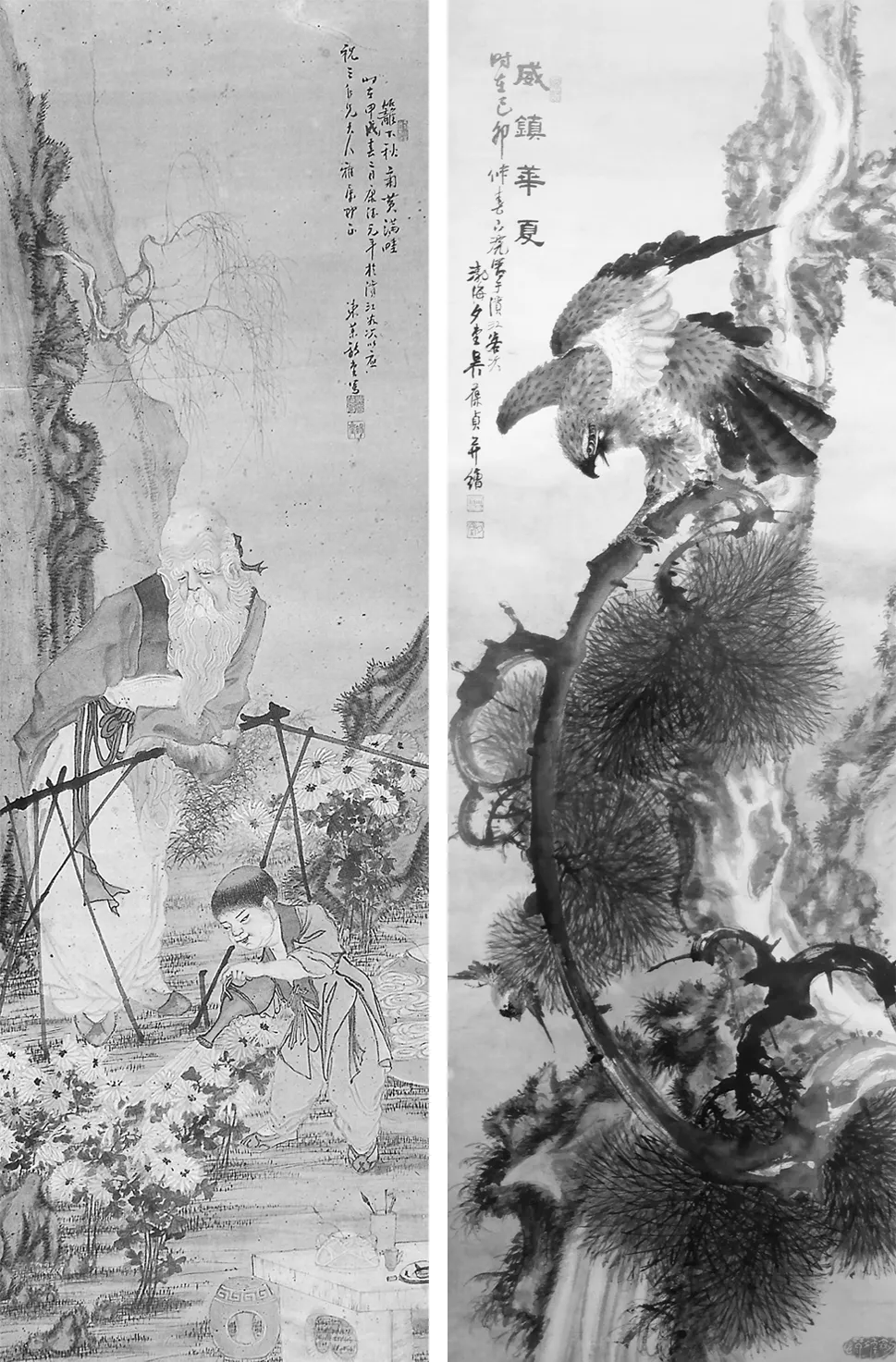

《篱下秋菊黄满畦》(图2)和《济公活佛》两幅人物画也都有海派特色,比较写实的人物头部和生动灵活的姿态、潇洒的线条都可以在任伯年的作品中找到十分接近的出处。《篱下秋菊黄满畦》中小童子的形象与任伯年《人物花鸟图册二、六》《蕉荫品砚图》《停琴观泉图》里面的小童子十分接近[9]35,区别在于吴锡堂的人物刻画比任伯年的更加深入,强化了凹凸关系,也显得比较朴实而且丰富。

《威震华夏》(图3)是一幅接近大写意的作品。画中的鹰采用的是概括的点厾法,形象结实而英武,有明代林良的韵致。松枝和背景中的溪水,用墨、用线都深得古法,体现了作者写意画的深厚功力。

2.高贵典雅,工写结合

吴锡堂的花鸟画,大多表现牡丹、菊花、海棠等富贵靓丽的名花,以及福寿鸟、白头翁、喜鹊等一些富贵吉祥的鸟。配合花鸟的各种漂亮的太湖石,也都是宫苑中常见的装饰物。他画的花卉造型饱满大气富于张力,画鸟则是生动精巧活灵活现,从题材到画风均显出高贵典雅的气度。这或许与他的宫廷工作经历有关,或者说是接受“钦命拟仿”而养成的习惯。

图2 吴锡堂《篱下秋菊黄满畦》,37cm×114cm,1934年(左);图3 吴锡堂《威震华夏》37cm×114cm,1939年(右)

《慕菊》中的菊花画得温润丰厚、孤标傲世,是昊锡堂的早期绘画风格;《福寿康宁》(图4)对菊花的描绘是他成熟期的技法特征,六朵菊花品种形态各不相同,掩仰向背,聚散有致,墨线双勾轮廓,单色打底,复以重色,层层分染,最后再用白粉提出花瓣的最亮处。此法画菊,层次丰富且贵气十足。

吴锡堂在鸟的造型上亦有特点,如《福寿康宁》中的福寿鸟是他的创造,自然界中并没有一种能与其相对应的真鸟,而是画家以绶带为基础综合几种鸟的特征,把冠羽和尾羽夸张美化而成,目的是彰显其高贵之气。站在高处俯视众芳的福寿鸟,神采有如一位君临天下的王者,频频在他的作品中出现。《花开富贵》中的白头鸟笔法松活自然,一动一静神采毕现,与牡丹海棠组合,既有“满堂富贵”,又有“白头偕老”的祥瑞寓意。

《花开富贵》是吴锡堂最具风格特色的作品。时年已是66岁的他呈现的是花团锦簇、生机盎然的画面,并没有风烛残年的衰败感。牡丹和海棠都是典型的双勾工笔画法,左右顾盼、娇艳富丽的牡丹花朵画得非常精彩,在生宣纸上能够染得如此深入,还能不滞、不死、不板、不脏,都体现了画家精熟的造型能力和对生宣纸熟练的控制技巧。叶片用没骨法,分正反面以不同的颜色直接点染,半干时用不同深浅的墨或色线勾筋。枝干用写意手法,分成前后两个层次,前面的用双勾后面的用单勾,率笔写出遒劲有力,或是老辣苍劲的浓墨、焦墨,或是笔减意赅的渴笔淡墨,根据不同位置用笔自然变化。山石、土坡借鉴元四家的笔墨,反复皴擦后层层点苔,运用积墨、渍墨画出山石的滋润与浑厚感,再以泥里拔钉的笔法画出杂草,笔墨与造型的完美结合,使画面呈现出勃勃生机。一幅作品由花头到禽鸟再到叶片、枝干、山石逐渐从严谨的工笔重彩,渐次过渡到没骨、小写意、大写意,其间过度得十分熨帖,按主次排列浑然一体,墨彩纷呈、各司其职,既保持了水墨写意的酣畅洒脱,又不失工笔重彩的高贵典雅,可见画家不仅技艺精熟而且得心应手。

图4 吴锡堂《福寿康宁》59cm×137.5cm,1939年

吴锡堂把这种工写结合的技法推到了一定的高度。他会根据每幅作品内容多寡、主题变化、尺幅大小来调整工与写在画面中所占的比例:一般较大尺幅的作品,就会按次序多设定几处工细部分,如《花开富贵》的花头、花苞和白头鸟,《福寿康宁》的福寿鸟和菊花花头等,每个工细部分又分出强弱、松紧,使画面的工写比例适度,充实饱满,不至于显得空泛;反之,画幅较小便只设定一个工细部分,画面不会过于琐碎,如前文的两幅《花鸟扇面》和《菊花扇面》以及各种小品画等。

3.宫廷图式的延续

吴锡堂作为宫廷画家兼摄影家,具有自身的优势。如意馆供职期间,他已经习惯性地运用宫廷图式进行各种创作,在他照相馆的广告语中直接就说:“本馆……专工大相喜容。”[10]“喜容”像是皇家御用的肖像画,其端庄的图式主要用在庙堂中。他的照相馆主要以人像摄影为主,运用柔和的平光,尽量减少投影,很符合明清以来帝王肖像画的要求。照片上的人物均着盛装,表情端庄,构图左右对称,背景中点缀传统因素的图案,其高贵气度源自清宫内的照片模式,都是“喜容”模式。

吴锡堂人物画的特点是造型轻松又不失严谨,寓意祥瑞。以《济公活佛》为例,衣衫褴褛、鞋漏扇破、手持药丸的济公,走路时脚被刺伤,高高抬起唏嘘不止,动作夸张表情诙谐,画中右侧一只用朱砂画的蝙蝠(谐音“福”)与主体人物相呼应。这些都非常符合李湜对如意馆画家画人物特点的描述,“画面内容轻松活泼……形体诙谐夸张,憨态可掬等等”[9]113。《篱下秋菊黄满畦》是陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”的诗意图,诗人形象在画中化为一位凭栏面对童子慈眉善目的寿星。

吴锡堂的很多画在玻璃上的人物画是清宫仕女题材。他以工笔画的技法,结合写实油画的造型语言,形成个性化的人物画风格,除表现传统的仕女外,还有戏曲人物、观音像、菩萨像等。当年“画士们受命绘制最多的传统题材是具有吉祥寓意的三星图和形象优美的仕女图。”[9]112三星即是福、禄、寿,《篱下秋菊黄满畦》表现的正是寿星。另外,《济公活佛》背景是山石前一株古松,天上一轮明月,前面是菩萨、罗汉、刘海戏金蟾等,属于宫廷画的典型图式。轻松严谨的造型体现出专业画家的扎实功底,长于表现福、禄、寿、喜、财一类祥瑞的题材是他的从业习惯,也表现了他作为职业画家十分注重艺术市场的需求,从客观上延续了宫廷院体画富贵祥瑞的图式。

吴锡堂的花鸟画《夏日鸣虫》也体现了上述特色,他在本已刻画完善的草虫上,都加了西画的“高光”,显得更加具有立体感,言其“局部吸收西洋画法……受郎世宁影响”[1]396有一定道理。《福寿康宁》《花开富贵》为代表的兼工带写类型花鸟画,是吴锡堂最具特色的作品。“寓意吉祥如意的菊花,象征雍容华贵的牡丹”[6]都是宫廷画家最熟悉的题材,而他画的牡丹与菊花更是着意追求其富贵灿烂之气。他将文人画家散淡的笔墨趣味与宫廷富丽堂皇端庄典雅的图式相结合,创造了一个绘画艺术的审美范式,这在当今的中国画创作领域依然具有活力。

三、吴锡堂的艺术影响及贡献

1.绘画艺术的传承

吴锡堂的影响力在当时已不仅局限于哈尔滨,而是在东三省都享有盛名。伪满洲国国务大臣张景惠,经常派人或者亲自登门从长春来哈尔滨向吴锡堂求画。吴锡堂雅债高筑,一画难求,藏家只好按顺序耐心等待。[6]

吴锡堂的宫廷画家身份以及在画界的影响,吸引了家乡莱州的年轻人,他们远赴哈尔滨,在吴锡堂的照相馆边工作边学画,其中著名的有王国贞、王占益、唐百里、李汉卿等。[2]王国贞最终留在哈尔滨,在吴锡堂去世后继续经营恒大照相馆。唐、李回乡后,以务农为业,仅在闲暇时画些花鸟画。王占益与前几位不同,即使作品无人问津,也坚决不迎合低俗品位,一生坚持创作,也培养了很多学生,其中,于叔文最为成功,笔墨上传承了吴锡堂的精神,在山水和花鸟画方面都有一定建树,如今一直活跃在画坛。

在哈尔滨,“从其学者甚众,连同代有名的花鸟画家郭维汾也学其画法。”[1]396但真正使吴锡堂的艺术广为传播的是20世纪50年代哈尔滨市美协举办的“国画研究室”。当时主持教学的是王痴和商俊,他们都是吴锡堂的仰慕者,吴锡堂生前跟他们曾是亦师亦友的关系,经常一起笔会、切磋、展览。王、商二人在研究室系统地给学生讲吴的作品,“从造型、构图到笔墨、设色,都有宫廷画家的气度,堪称楷模。”[6]当时可供学生们临摹的范本很少,除去两位老师的手稿以外,质量最高的就是吴锡堂的作品。“每逢见到吴锡堂的作品,王痴先生都会热情洋溢地给学生们分析,一边讲一边赞叹”[6],高年级学生临摹吴锡堂的作品是当时的必修课。

赵永安儿时受教于吴锡堂的学生王国贞,学习内容就是临摹吴锡堂的作品。王国贞收藏了很多吴锡堂的作品,他经常对着这些作品给赵永安讲述每一幅的创作过程。15岁时,赵永安进入国画研究室,在王痴老师的指导下继续研习吴锡堂的画风。石景和与赵永安经历相同,也深受吴锡堂画风影响,如今两位70多岁的老画家,一位善于没骨花鸟画,另一位善于写意花鸟画。他们的艺术成就受到中国美院卢坤峰教授和中央美院薛永年教授的高度赞誉,在当代画坛中都是佼佼者。

哈尔滨年轻一代的国画家肖义、周德、杨伟东、赵佳林等,师从赵永安、石景和,从起步阶段就受到吴锡堂画风的影响,都是吴锡堂画风的继承者。他们潜移默化地延续着以海派为主,融入宫廷审美因素的传统中国画,虽然部分受到学院艺术的影响,但是具有宫廷气息的传统精神,一直是这群画家的共同特征。然而,吴锡堂的综合能力以及多方面成就,后人很难逾越。

2.玻璃画的中国化

吴锡堂不仅是国画家,还是国内最早一批善于画玻璃画的画家。玻璃画由郎世宁等传教士画家引进中国,早期服务于宫廷,后逐渐被中国画家仿效,在宫灯、门廊等部位起到装饰作用。起初,由于玻璃价格昂贵,又没有较大尺幅的平板玻璃,应用范围很有限。玻璃的生产工艺自清末传入中国,至二十世纪二三十年代使得仍然属于高端的生活用品,直到20世纪50年代以后才被广泛应用。哈尔滨虽然地处边塞,但容易被外来文化植入和浸润的特殊性,使得它总是走在时代前列。当时,露天场所的广告牌、灯箱都是用油彩画在玻璃上,即能抗拒风霜雪雨又很时尚。吴锡堂的照相馆,就兼营画肖像玻璃画和制作玻璃镜子业务,“专工油画玻璃镜片……军装礼服大相喜容。”[13]当年高端的镜子上都绘有面积不等的图案,这都是玻璃画的简单形式。更高级一些的是普通市民挂在客厅里,纯粹用来装饰房间的玻璃画,因其新颖的形式成为传统卷轴画和年画之外崭新的视觉装饰。

哈尔滨早期的玻璃画都是外籍画家所作,主要功能是装饰教堂,画面内容从宗教题材和西方油画的通俗版本为主,类似现今的“商品画”和“行画”。当时,水墨画家追求文人士大夫气,对于民间工艺的“匠气”避之唯恐不及,高水平的油画家也不屑于染指。普通的画工虽然积极参与创作,但由于绘画技术受限难出精品,无法满足藏家的需要。此外,西方的题材与图式在普通国民中接受度也有限,如何画出中国味道的玻璃画是一个艰巨的历史任务。从现存吴锡堂的玻璃画作品中可以看出,他很好地解决了这个难题。对于工笔与写意兼长的院体画家来说,这只是换了一种绘画材料而已,吴锡堂很有创意地把工笔人物,双勾轮廓再渲染颜色的技法运用到玻璃上。在玻璃上作画的程序与在宣纸上是相反的,最后呈现的效果要最先画,因为要从反面看效果,他就先以水墨完成主体部分,再用油画颜料深入、调整,最后以油彩整体覆盖达到统一,既保持了画面的效果,又有防水功能。由于专业画家的参与,题材与图示全部本土化,满足了不同藏家的要求,使这种形式很快被国人所接受。

目前,拍卖市场上出现过几幅吴锡堂的玻璃画有雅昌艺术网的《吕不韦巧记归异人》《康成诗婢图》和艺粹网的《福禄寿三星和善财童子》。三幅玻璃画表现的都是戏曲和福、禄、寿题材,从人物的造型到颜色的描画都很见功力。于叔文个人收藏的几幅吴锡堂的玻璃画,内容与以上的作品基本一致,但画工更加细腻传神,如《百寿图》,展示出吴在工笔人物画方面扎实的功力。吴锡堂的玻璃画与画在宣纸上的工笔人物画除了板材不同,其他并无二致。从绘画技法上来讲,人物身体上的衣纹工整流畅,疏密有致,稍作渲染使其有一定的凹凸关系,多数都在颜色染完之后复勾一下白粉线,显得装饰性较强。在人物的脸和手等部位都会用染低法,着力渲染得立体一些,可以看出他受过西方写实油画的影响。

玻璃画这种艺术形式,在吴锡堂的家乡莱州和塞北的哈尔滨,至今多有留存。不得不说,玻璃画的中国化进程中,吴锡堂起到了很重要的推进作用。

3.摄影艺术的民族化

吴锡堂的摄影艺术源于他的绘画修养,他典型的京派人像摄影,与当时规模较大的以马大拉也夫照相馆和叶列灭也夫照相馆为代表的俄罗斯派,以佐藤写真馆、山根写真馆代表的日本风格并驾齐驱,在哈尔滨这个以殖民文化为主的城市中,有效地保持了民族特色,带动了本土摄影艺术的发展,在哈尔滨摄影历史上占有重要地位。

1900年,哈尔滨刚具备城市规模,日本人的菊池照相馆就在南岗开业。美国柯达公司也在哈市开设了照相器材商店,市民随时可以买到摄影用的玻璃感光板以及柯达牌相纸。1912年2月,由于清室退位而失去宫廷画师身份的吴锡堂来到哈尔滨谋求发展。此时的哈尔滨建城仅十几年,是白俄贵族、犹太人、日本人汇集之所,人口稠密、商业发达,有“东方莫斯科”之誉,因此,市民对俄国人和日本人的照相业务也已经习以为常。俄罗斯的摄影仿欧洲巴洛克风格,华丽的背景中尽显欧式宫殿或田园风光、繁缛的铁艺围栏都在照片中起到决定性的烘托作用;日本人的相片风格很重视岛国清雅恬淡的审美趣味,木制的围栏、精美的花瓶做陪衬,服饰的搭配很强调大的黑白色块对比。吴锡堂则从京城带来的一种新的民族审美样式。首先,由于当年的照相技术所限,只能拍摄小的黑白照片,放大、上色这两道工序必须手工完成。吴锡堂登出广告:“本馆照相纯用各色上等金纸,电光放大、着色、缩小。”[13]吴锡堂占有先进的资源,他出品的彩色照片,色彩丰富色调柔和,在照片不清楚的局部,还可以用画笔适当填补,让照片更加光彩照人,这里有他作为画家得天独厚的优势。其次,是他对传统文化的深刻领会,照片中男士均着长袍马褂手中持一把折扇,女士一身旗袍手持阳伞,人物或坐在一把红木椅子上,或站在一张条案前,背景中总是手绘的亭台楼阁等中国山水画元素。从端庄的构图到服饰、道具背景,无一不彰显着民族特色,吴锡堂的摄影风格契合了中国人传统的审美习惯,受到国人普遍欢迎。即使是在装裱照片时,他也适当加入花鸟画的一花一叶,或者直接在照片上用书法题字落款,让照片显得文雅有书卷气。吴锡堂的人像摄影,以对称、肃穆、高贵的中式风格与俄罗斯和日本的风格拉开了距离。

吴锡堂的人像摄影作品的出现,正是在“写实绘画终将被摄影代替,人像摄影将成为肖像绘画的替代品”等的一些流行观念盛行之时,他无疑属于与时俱进、观念进步的代表,他用画家的审美积淀在摄影艺术民族化的进程中做出了贡献。

四、结语

自古以来,黑龙江流域远离发达的中原地区,文化相对落后。清末民初,外来文化占据着中心城市,传统的艺术形式是一个空白,在吴锡堂移居之前,从未有过高水平的国画家。“20世纪20—30年代,全国各地来的画家中……清末宫廷画家吴锡堂影响较大”[1]396,他是哈尔滨市以及整个黑龙江流域中国画史上的第一人。吴锡堂客观上加强了边疆地区各族人民对中华民族文化的认同感,对于边远省份文化事业的发展功不可没。

吴锡堂的绘画构图经营严谨,疏密有致大开大合,用色大胆又守法度,每幅作品中总有一个主色调,而核心部分又都是最强烈的一块颜色,色彩的纯灰对比和色相对比都用得比较得当。他善于色墨结合,以淡墨烘托色彩,以色彩提领全局,色不碍墨,墨不掩色,把文人画擅长的水墨氤氲与宫廷绘画的瑰丽色彩有机结合,特别是晚年的作品,从技法到画风都有了独特的个人风格。这种局部工整细致与整体粗笔挥洒结合的样式,古人多集中在粗笔与细笔的水墨技法范畴,吴锡堂所处的时代受到西洋画的影响,“局部吸收西洋画法”和色彩表现的丰富性,使他的作品与古人拉开了距离。由于宣纸的特性而产生的笔墨意蕴,随着时代前进也在不断发展。吴锡堂于20世纪初就熟练运用这种工写结合的技法,创作出大量精品。到了1959年,中央美院的花鸟画家郭味蕖将“工笔与写意相结合;泼墨与重彩相结合”[11]作为创新理论在教学中系统阐述,已是近二十年之后了。

吴锡堂的绘画总体说来,工笔与写意相结合的彻底而且很自然;超强的运用色彩能力,浓艳类色艳而不俗,淡雅类清新雅逸文气十足,体现出一个专业画家扎实的功底和宽泛的表现范畴,并且他能够将宫廷的审美与文人雅士的书卷气有机结合,具有一定的创新意义。虽然偏远的地域和职业画家身份限制了他艺术成就的传播,但是在艺术创新的道路上,吴锡堂的确走在了时代的前列,值得我辈后学借鉴与学习。

① 根据2018年,西由镇西北村老书记吴俊章采访笔录整理。

② 根据2019年,哈尔滨老画家赵永安采访笔录整理。

③ 见《新晚报》2008年6月19日。吴葆贞的堂祖父曾任清廷内务府总管,所以很小的时候吴葆贞就进到宫里,最先是做杂工。后他发现内务府造办处制作宫灯有趣,就去学做宫灯,进而又喜欢上了在宫灯上作画,因其堂祖父的关系进了内务府如意馆,成为一名宫廷画师。

④ 这些画士分别是:贺世魁、沈振麟、沈世俊、沈世儒、沈世杰、沈济、沈元、沈贞、徐呈祥、郭炳文、杨文德、梁德润、梁世恩、梁廷炜、陆吉安、张恺、张维明、张启明、陈兆凤、许良标、管劬安、李培雨、谢醇、叶桐、伍葆恒、屈兆麟、黄际明、黄永华、马文麟、马骏、刘玉璋、刘宝钧、刘世林、刘隽生、王继明、于桢培、于奎章、赵彤、赵鸿慈、李春华、李廷樑、吴庆云、杨绍文、姜湛霖、徐国祥、盖暹等。